Полная версия

Возвращение в Эдем

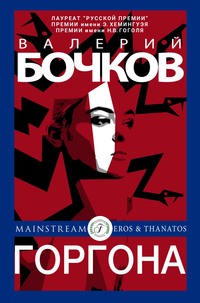

Валерий Бочков

Возвращение в Эдем

Часть первая

Вера

1

Шоссе дымилось. От асфальта шёл пар. За двадцать минут я не встретил ни одной машины. Лес, тесно подступавший к самой обочине, вдруг оборвался, словно его обрезали. Ровно, как ножом. Стало светло и тут же из тумана вылезли неопрятные холмы с остатками серого снега. За холмами, в мутном мороке, неубедительно угадывались горы.

Конец февраля обрушился на Вермонт ливнями тропической мощи. С Атлантики пёр циклон, в Бостоне готовились к наводнению, а в Вашингтоне внезапно зацвели вишни. Мне было плевать на вишни и на Вашингтон, – всю зиму я просидел тут, на даче, пытаясь закончить книгу. Три морозных месяца в лесу, на берегу замёрзшей реки. Считай, без интернета и с полудохлой мобильной связью: телефон светился одним робким делением, да и то, если забраться на чердак и выставить мобильник в окно. Людей я не видел неделями, зато волки выли каждую ночь; снега навалило под самую крышу – бывали дни, когда я часами пытался расчистить тропинку, чтобы добраться до вожделенного сарая с дровами. Температура падала до минус пятнадцати, что на русский вкус вроде бы пустяк, но это до поры, пока не переведёшь местного Фаренгейта в родного Цельсия.

Шоссе покатило вниз. Туман стал совсем густым, он растекался по капоту, словно я по ошибке въехал в облако.

Включил дворники, щётки с неубедительным усердием принялись размазывать по стеклу слякоть. Из мути выплыл дорожный знак с издевательским ограничением скорости в пятьдесят миль. Мой джип делал от силы пятнадцать. Справа на обочине проступил щит с надписью «Удивительные антикварные товары». Под ним на живописной ржавой цепи висела внушительная стрелка, указывающая направо.

Я свернул, дальше поехал наощупь – видимость была от силы метров пять. Путешествие внутри облака продолжалось. Почти интуитивно въехал на парковку, уткнулся бампером в мягкое. Ага, – забор; из тумана проступили тёмные брёвна, я заглушил мотор.

Распахнул дверь, вылез из машины. Под ногами чавкнуло, мои ноги, обутые в замшевые домашние тапки, неспешно ушли в грязь. Откуда-то донеслась музыка, что-то классическое. Осторожно ступая, побрёл на звук. Молочное марево сгустилось и приобрело очертания крыльца, за которым темнел бесконечный амбар. Крыльцо было завалено старьём, хлам громоздился, вылезал через перила, темнился на ступеньках. Начали проступать детали: гигантское колесо от телеги, растерзанный буфет, древняя прялка с веретеном, о которое незадачливые немецкие принцессы кололи себе пальчик; было тут деревянное весло, несколько колченогих табуреток, стиральная доска, ржавый светофор, грубо вырезанный из дерева индеец в натуральную величину, белый лосиный череп с могучими рогами, пожарная каска с цифрой «17».

Среди всего этого барахла в кресле-качалке сидела тётка с допотопным приёмником на коленях.

– Гендель? – кивнул я на приёмник.

– Гендель, – недоверчиво подтвердила тётка.

– Оратория «Мессия»?

– «Мессия»…

Хор подбирался к финалу второй части, к знаменитой «Аллилуйе». Сам король Георг Второй, говорят, вскочил на ноги, потрясённой музыкой. Теперь на концертах, по традиции, весь зал встаёт при исполнении этого куска. «И седьмой Ангел вострубил» – вывел стеклянный тенор в уверенный фа-диез и тут же хор обрушился многократной «Аллилуйя!». Повторяя и набирая мощь, мелодия полезла вверх, всё выше и выше, словно строя лестницу, по которой вот-вот спустится Он, Царь царей и Господь господствующих.

– Люксембургский симфонический оркестр? – я стянул перчатки.

Тётка посмотрела на мои руки. Я сунул их в карманы куртки.

– Гендель умер, дирижируя «Мессию». Вот в этом месте… Нет, чуть дальше…

– Не самая плохая смерть, – я улыбнулся.

– Двадцать процентов.

– ? – я уставился на неё.

– Вам скидка. На любой товар.

– Спасибо, – я кивнул и тут заметил, что у тётки не было ноги. Из-под длинной цыганской юбки торчал всего один сапог. Правый.

– Вон там вход, – она ткнула рукой. – Двадцать процентов.

Я толкнул облупившуюся дверь. Помещение ошарашило размерами – авиационный ангар, вокзал средних размеров, крытый стадион. На дальней – далёкой – стене висела циклопическая маркиза настоящего кинотеатра, название «Олимпия», составленное из метровых букв, было украшено жестяными узорами и расцвечено пёстрыми лампами. Я вошёл и лампочки зажглись. Огни празднично заморгали, запульсировали и вдруг побежали. Горели не все, но общее впечатление было весьма внушительным.

Под вывеской кинотеатра стоял муляж динозавра чуть ли не в натуральную величину. Крашенный ядовито-травяной краской, это был один из тех вегетарианских ящеров – с длинной шеей и маленькой змеиной головой. В бок фальшивому ископаемому гаду упёрся буфером древний «форд», явно выпущенный ещё при жизни самого Генри. Разумеется, машина была чёрной. «Мои автомобили могут быть любого цвета, при условии, что этот цвет чёрный». Аль Капоне, Бонни и Клайд, Диллинжер и прочие чикагские гангстеры уходили от погони именно на таких «фордах». Я подошёл ближе, в надежде найти дырки от пуль. Дырок не было.

Зато были унитазы, целое фаянсовое семейство антикварной сантехники. Несколько биде, дюжина ванн разной ёмкости. Одна овальная, огромная, как минимум на троих, возвышалась на хищных ногах из литой бронзы. Миновав умывальники, я побрёл вглубь зала.

Началась мебель. Меня обступили шкафы и буфеты, мрачные гардеробы, дубовые комоды, крестьянские шифоньеры, похожие на семейные гробы, обеденные столы с кругами от раскалённых сковородок, всевозможные стулья – кокетливые, вроде венских, честные сосновые, составленные только из прямых углов, стулья с плюшевыми сиденьями и из плетёной соломки. Стулья жались тесными группами, вроде подростковых банд, за ними возвышались колченогие этажерки и трельяжи со свинцовой мутью полуслепых зеркал, в которой неясно отражался и множился мебельный ад – я уходил всё глубже и глубже и уже не знал, как выбраться из этого лабиринта.

Где-то капала вода, звонко, точно с большой высоты и в полный таз. На деревенской скамье ютился выводок керосиновых ламп, пыльных, с закопчёнными стёклами – от полуметровой дылды, должно быть, для маяка, и до карманного лилипута в два дюйма. Я перелез через скамью, едва не зацепив самую большую, и попал в секцию столярных и слесарных инструментов. Мятые канистры, чумазые бидоны, трёхлитровая – не меньше, – маслёнка, должно быть, для смазки паровозных колёс, ржавые пилы и топоры, мрачные коловороты явно инквизиторского толка, молотки и кувалды, ящики с ржавыми гвоздями, вроде тех, что древние римляне прибивали к кресту – от обилия железа, от запаха ржавой пыли и вони прогорклого машинного масла у меня заныл затылок. Где этот чёртов выход?

Я повернул обратно, но в мебельной секции угодил в тупик. И, кажется, это была другая мебель и другая секция.

Сейчас это называется «Офисная мебель». Тут продавали утварь какой-то конторы, разорившейся, похоже, во времена Великой депрессии. Крепкие письменные столы из тёмной сосны, таких уже давно не делают, да и кому они сегодня нужны – такие крепкие. Я остановился. Простота и надёжность, лаконичное изящество дизайна, – я провёл ладонью по спинке стула. Конец ар-деко, предчувствие стиля «баухаус». Высокие спинки и сиденья были обиты чёрной кожей. Я выдвинул один стул, дунул на сиденье, сел. Да, вот настоящий рабочий стул! Посмотрел на ценник – всего сорок пять долларов! Вспомнил про двадцать процентов, кое-как сложил и вычел, получилось тридцать шесть. Шесть чашек кофе. Или бутылка коньяка. Или… Но с другой стороны, покупать один стул глупо. Как минимум – четыре. А правильней шесть, полдюжины. Снова заныл затылок. Нет – всё! Всё, всё – к чёртовой матери! Я встал и увидел сейф. Плечистый двухметровый монстр сиял чёрным лаком. Я подошёл и, разумеется, потянул за стальную ручку.

Разумеется, сейф был заперт.

Лак местами облупился, на двери тусклым золотом проступала полустёртая надпись, должно быть, название конторы или банка. Готические буквы, вроде тех, какими накалывают себе в интимных местах девицы-интеллектуалки цитаты из Ницше и Джима Моррисона, напоминали запутанный орнамент. Правда, мне удалось разобрать надпись ниже – Мюнхен, Бавария, 1935. Под ней стояло какое-то клеймо, оно было старательно затёрто.

Покрутил наугад ручки кодового замка – шесть бронзовых шишек. Они маслянисто пощёлкивали, в прорези мелькали арабские цифры и латинские буквы. Вспомнил, что когда в московских подъездах появились первые цифровые замки, тайный код непременно был нацарапан тут же рядом – на двери или стене. Я достал телефон и включил фонарик. Обошёл сейф. Без особого удивления, но с удовольствием, обнаружил на задней стенке шестизначную комбинацию 54В91Е. Некто выцарапал её чем-то острым в самом низу, у правой ножки.

Код не подошёл. Я ещё раз – тщательно – выставил все цифры и буквы. Надавил на ручку – закрыто. Преждевременное торжество обернулось лёгким унижением. Я пожал плечами, скорее равнодушно, чем огорчённо. С силой дёрнул ручку, внутри надёжно клацнули стальные пальцы запора. Исподтишка пнул сейф в бок – странно, всё так логично складывалось. Уже собрался уходить, но вернулся – решил кое-что проверить. Набрал новую комбинацию.

Е19В45.

Щёлк! Да, ручка повернулась! Повернулась до упора. Внутри замка сработал механизм, властно и уверенно. Дверь лениво пошла, нехотя раскрылась. Я заглянул внутрь.

Я – писатель. Фантазия – среда моего обитания. Стихия – сказал бы, будь я поэтом. За секунду, что пролетела с поворота замка, в моём сознании промелькнула галерея образов – от банально зелёных стопок денег (стодолларовые купюры в тугих пачках по сто, перетянутые бумажной лентой с чернильной печатью «Федеральный резерв») до крокодиловых папок с ветхими документами, неопровержимо подтверждающими, что планетой управляет тайная масонская ложа.

Секунда – это почти бесконечность. Фантазия – энергия, помощней термоядерной. Именно фантазия, а не слово, как утверждается в одной популярной книге, лежит в основе всего. С фантазии начинается абсолютно всё – картина, роман, изобретение, открытие. Новая теория и новая религия, новый дом и новое государство – сияющий город на холме. Джон Леннон и Кампанелла понимали это. Гитлер и Сталин тоже.

За секунду фантазия нашпиговала мою голову пропавшими сокровищами Багдадских халифов, чертежами вечного двигателя, досье ФБР о покушении на Кеннеди, чёткими фотографиями инопланетян, формулой философского камня, схемой выхода в четвёртое измерение из Бермудского треугольника. Да, секунда – это почти бесконечность. Если ей правильно воспользоваться.

Я заглянул внутрь.

Верхние полки оказались пустыми. Пыль и две скрепки. Я провёл пальцем, вытер палец о джинсы. Внизу валялся один сапог, грязный, солдатского типа. В другом углу виднелся свёрток, похожий на большой астраханский арбуз, завёрнутый в газету. Я наклонился, разорвал бумагу. Под бумагой было стекло. То была пузатая бутыль ведра на два, примерно в такой моя украинская бабка Христина держала вишнёвую наливку. Я включил фонарик.

Там, в бутыли, была голова. Человеческая голова. Женская.

Я приблизил свет вплотную. За зеленоватым толстым стеклом белело аккуратное ухо похожее на фарфоровую безделушку. Линия скулы переходила в круглый подбородок, немного тяжёлый – про такой неважные беллетристы пишут «упрямый». Рот, скорее маленький, но губы хорошей формы. Нос тонкий, глаза закрыты. Брови – вот брови действительно были упрямы. Кстати, женские брови, на мой взгляд, явно недооцениваются в современной культуре.

Я выключил фонарь. Сел на пол.

Женская голова в бутылке – да, до такого даже моя шустрая фантазия не додумалась. Я снова включил свет. Светлые волосы, стрижка до плеч, если бы они были… Удивительно, но голова совсем не походила на маринованные в формальдегиде экспонаты. На тех кошмарных обитателей кунсткамеры, бескровных и мерцающих трупной зеленью в мутном сиропе. Нет, тут был румянец. Розовая кожа. Губы, как живые. Тронуты коралловой помадой чуть ли не с перламутровым отливом. Спящая голова, точнее, голова спящей женщины. Только в бутылке.

Есть вещи, на которые лучше не смотреть. Но это при условии, что ты можешь побороть любопытство. Мне не удалось – я ухватил бутыль за короткое горло и приподнял. Сквозь толстое стекло дна увидел срез шеи. Гладкий как пенёк. Ни страшных вен, ни обрезанных труб гортани, ни сахарного кошмара шейных позвонков. Срез был гладок и румян, как коленка теннисистки.

Настроение внезапно улучшилось. Я поставил бутыль на место, интимно погладил стеклянный бок. Всё стало просто и почти ясно: мрачная тайна отрезанной головы перешла в разряд курьёзов. Муляж, манекен – ни мстительных мужей, ни страстных любовников с паталогическими наклонностями. Неожиданно я почувствовал на своём затылке чей-то взгляд. Оглянулся – с соседней полки на меня угрюмо пялился волк. Чучело волка.

– Муляж! – я зачем-то подмигнул хищнику.

Два вопроса, совершенно не связанных, возникли в моём мозгу одновременно: сколько может стоить такая диковина и каким образом неведомый мастер умудрился засунуть муляж в бутыль. Тут – знак вопроса, вернее, целых два.

Первый остался без ответа – ценника не было. Вполне возможно, что хозяйка даже не знает о бутыли. Ведь сейф был закрыт.

Ответ на второй лежал в сфере тайного хобби загадочных виртуозов, что мастерят фрегаты и каравеллы внутри бутылок. Наверное так, пинцетом, что ли. Я дотянулся до горлышка и потрогал сургуч, которым была запечатана бутыль. Да, пинцетом и иглами. Иглами и пинцетами…

Хозяйка продолжала слушать приёмник. Передавали Прокофьева. Угадывать «Танец рыцарей» было ниже моего достоинства.

– Там у вас сейф… – начал я.

– Ключ потерян, – отрезала хозяйка.

– А сколько он…

– Ключ, говорю, потерян, – повторила она.

Божественное аллегро главной мелодии неуклюже перешло в слюнявую тему Джульетты и Париса – поразительно, с какой лёгкостью гений может угробить собственный шедевр. К слову – в определении гениальности я придерживаюсь античного взгляда: гений – это дух, вселяющийся в художника в моменты творческого экстаза, а вовсе не сам художник. Именно этим объясняются неожиданные провалы у признанного мастера, равно как и внезапные триумфы у посредственного ремесленника.

– Я бы хотел приобрести этот… тот сейф.

По её взгляду стало ясно, что недавно завоёванный авторитет мой стремительно рушился. И ещё – она представления не имеет о бутылке.

– Он закрыт, – хозяйка выключила радио. – И ключа нет.

Так говорят с детьми лет пяти-шести. Капризными или не очень сообразительными.

– И всё-таки, – вбил я последний гвоздь в гроб своей репутации. – Сколько?

Она грустно посмотрела мне в глаза и назвала цену.

– Сто пятьдесят.

– А скидка? – с простодушием идиота улыбнулся я.

– Сто двадцать, – безнадёжно глядя сквозь меня сказала она.

Раскрыв бумажник, я отсчитал купюры и протянул ей. Она пересчитала, сложила бумажки пополам, потом ещё раз пополам.

– Сейчас заберёте? – она сунула деньги куда-то меж складок юбки.

Чёрт! Хитроумный, почти изящный, план повернулся неожиданной стороной – как я мог забыть о транспортировке? Этот железный гроб весит не меньше тонны. Тут нужен кран, грузовик… Грузчики, в конце концов.

В этот момент до меня вдруг дошло, что от тумана не осталось и следа. Молочное марево исчезло. У забора посреди лужи стояла моя машина, дальше блестело сырое шоссе, сразу за дорогой дыбились дикие камни – сияя чёрным, точно антрацит, они поднимались мокрым утёсом вертикально вверх. В каменных морщинах кое-где ещё остался лёд. Эти вкрапления напоминали рукотворный орнамент. Как серебро на чёрном мраморе и всё это высотой с девятиэтажный дом.

2

Сейф привезли на закате. Точнее, в сумерки. Солнце так и не появилось, а небо из уныло мышиного постепенно перешло в пронзительно тоскливый оттенок серого, которым красят военные корабли. Три мужика – водитель и два грузчика, один с бородой морковного цвета, они по-хозяйски соскочили в грязь моего раскисшего двора. Мотор продолжал тарахтеть, отравляя воздух вонью солярки. Сейф гордо возвышался в кузове. Словно мятежник, он был перепоясан цепями, цепи тянулись к бортам, где при помощи стальных карабинов, они крепились к ржавым кованым кольцам.

Сразу стало ясно, что в дом сейф не пролезет.

– А через задний ход? – рыжий сочно сплюнул.

Мужики закурили, рыжий не курил, он достал из комбинезона жестяную банку и сунул в рот какую-то коричневую гадость похожую на кусок сосновой коры. Я раньше никогда не видел, как люди жуют табак. Рыжий аппетитно работал челюстями, морковная борода топорщилась, точно живая.

– Давайте сюда, – с беззаботным оптимизмом я указал в сторону сарая. – Чуть правее, рядом с дровами.

Грузовик укатил. Вместе с темнотой на меня наваливалась тяжесть всей глупости моей затеи. С доставкой материальный ущерб составил двести двадцать долларов. О морально-эстетическом уроне думать не хотелось: безобразный чёрный ящик на неопределённое время стал частью моего пасторального пейзажа. Этот урод будет меня встречать каждое утро, он будет поглядывать, как я попиваю чай на веранде, как работаю, будет желать мне спокойной ночи.

Я застонал и громко выругался матом.

Начало моросить. Макушки сосен качнулись в такт, ветер завыл в голых ветках берёз. С запада надвигалась стена непроглядной хмари. Дождь полил сильнее. Я подошёл к сейфу и набрал комбинацию. Надавил на ручку, замок не сдвинулся. Я проверил код. Ещё раз – Е19В45. Дверь не открывалась. На западе лениво загремело, мутно полыхнуло небо. Сосновый бор чёрной аппликацией возник и сразу же растворился в чернильной тьме. Грохнуло громче, уверенней. Лес протяжно охнул, словно в оторопи. И вот тут обрушился ливень.

Я пытался работать, пробовал читать. Но попробуй почитать на корабле в бурю. За окнами гремело и вспыхивало, дождь колотил по крыше, точно кто-то сеял крупной дробью. Бедный дом, перестроенный из столетнего амбара в относительно комфортабельную берлогу, стонал древними балками, скрипел лестницами, дрожал стёклами. Ветер ухал в трубе, выл пьяным басом, а то вдруг взвизгивал истеричным фальцетом.

Снаружи разыгрывалась какая-то атмосферная жуть. Свет я не включал, бродил по тёмному дому, переходил от окна к окну. Вспышки молний освещали могучие сосны, которые мотались, как пьяные в дым великаны. Слоновьи стволы трещали, я знал, что здешняя северная сосна, при внешнем атлетизме, дерево весьма хрупкое. Прошлым сентябрём такой вот здоровяк рухнул на сарай. Полкрыши пришлось менять, единственным, впрочем, весьма слабым, утешением было, что тем вечером я поленился загнать в сарай машину.

Нынешней тревогой была река. Такой ранней и стремительной оттепели местные не помнили. Два дня назад река вскрылась и начался ледоход. От обилия талой воды река взбухла, её развезло, прямо перед домом, – там, где перекаты, – случился затор. Глыбы мутного льда полуметровой толщины вздыбились почти арктическими торосами, новый лёд продолжал ползти и громоздиться. Он лез на берег, ломал прибрежный ивняк, как бритвой срезал молодые осины. Вместе со льдом начала прибывать вода. Река вышла из берегов и край чёрной воды с неприметном упорством подбирался всё ближе и ближе к дому.

В кладовке я нашёл фонарь, мощный армейский, он мне достался от бывшего хозяина дома, отставного пехотного майора. Батареи я поменял и фонарь бил как прожектор. Чтобы ещё раз убедиться, направил луч себе в лицо. Разумеется, ослеп на минуту. Пока у меня перед глазами плавали белые круги, снаружи раздался треск и через секунду что-то отчаянно грохнуло. Дом вздрогнул, притом весьма ощутимо. Почти подпрыгнул. С полки посыпалась пыль и труха, на пол полетела какая-то звонкая мелочь.

Молния! Молния угодила в дом! – другой мысли у меня не было. Мы очутились в центре урагана! Крыша пробита и сейчас начнётся потоп! Размахивая фонарём, я взлетел на второй этаж. Но тут всё было мирно – в печке малиновым жаром дышали угли, кот спал рядом на пледе. Я направил фонарь вверх. Потолок был цел. Балки тоже, на своих местах.

Не очень веря, что всё обошлось, я открыл дверь на балкон. Осторожно вышел во тьму и направил луч света в ночь. Ливень выдохся. Под ногами скрипели доски, что-то хрустело. Белый круг выхватил пунктирную мельтешню дождя, кряжистые стволы сосен. Я медленно повёл круг влево. Сосны ожили. Угольные тени забродили по серому снегу, топыря во все стороны страшные руки. У сарая могильным обелиском темнел сейф. Отсюда, с балкона, он казался ещё огромней.

Но главное – река была на месте: вода, если и поднялась, то совсем чуть-чуть. Пока я шарил лучом по ледяному полю, по нагромождению белых глыб, мне вдруг показалось, что на балконе кто-то есть. Звериный инстинкт сработал молниеносно и безошибочно. Какой-то первобытный ужас не позволил мне повернуться, но боковым зрением я видел, что слева, у самых перил, тьма будто сгущалась. Она высилась, нависала надо мной двухметровым чудищем.

Не дыша, я направил фонарь туда.

Это была ёлка. Верней, её макушка, – само дерево лежало внизу, на террасе. Сверху мне было видно, что ствол вдребезги разбил перила. Вырванные и сломанные доски, вперемешку с грязным снегом и еловыми лапами, стояли дыбом. Упоительно и властно пахло свежей хвоей.

3

Какая профессия является самой опасной на свете?

Вопрос не риторический. Вопрос вполне практического характера и ответ должен быть основан на статистике несчастных случаев, травм и летальных исходов.

Первыми приходят в голову профессии романтико-героического плана – лётчик-испытатель, альпинист-спасатель, ну, может ещё, ныряльщик за жемчугом. Затем, разумеется, идут полицейские и пожарники, солдаты-минёры и шофёры-дальнобойщики. Кто ещё? Ну, может, экзотические специальности, вроде канатоходца или укротителя львов. Или заклинателя змей – яды и антисанитария, – да и вообще, кто знает, что там творится в этой Индии.

На самом деле самая опасная профессия на земле – лесоруб.

Именно они получают больше всего увечий и травм. Именно среди лесорубов самая высокая смертность, так сказать, на рабочем месте. Именно он, человек с бензопилой и топором, подвергает себя самому высокому профессиональному риску. Разумеется, если верить статистике.

Лес. Для туриста и грибника, для пары влюблённых, для дачника и залётного отпускника-горожанина, лес – это что-то вроде декорации, неодушевлённого вертикального пейзажа без неба, но с обильной зелёной палитрой всех оттенков. Такого сорта люди соприкасаются с лесом едва-едва, по касательной, они скользят по поверхности – в лучшем случае их угораздит забрести в чащу или они угодят в болото, но и это будет лишь намёком на мощь и власть лесной стихии. Как пляжный курортник в соломенной шляпе и с обгоревшим носом, собирающий невинные ракушки в полосе прибоя – что он знает о штормах и ураганах, о ревущих широтах, о воде в трюме и оборванном такелаже, о человеке за бортом и резиновых плавниках, режущих воду, концентрическими кругами.

Первым делом прямо с утра я нарушил главную заповедь гильдии лесорубов – никогда не пользоваться бензопилой в одиночку. Бензопила действительно штука крайне опасная: сук, толщиной в руку, она перепиливает за секунду. Человек – не дерево, он гораздо мягче. Любая рана может стать смертельной просто из-за потери крови. К тому же в лесу, как правило, на редкость скверная мобильная связь. По крайней мере, здесь, у меня – кажется, я уже жаловался.

Ель, рухнувшая вчера ночью на веранду, оказалась большим старым деревом. Метров пятидесяти: небольшие расстояния я меряю бассейнами – олимпийским в пятьдесят метров и тренировочным в двадцать пять, одно время я увлекался плаванием и с тех пор безошибочно могу на глаз прикинуть длину в этих параметрах. Покойная ель росла на берегу реки и сломалась у самого основания. Ствол там был толщиной в полметра.

Бензопила. У меня «Штилл». Назвать его бензопилой не поворачивается язык. «Штилл» – стальной монстр с восемнадцатидюймовым лезвием, безотказный и удобный, квинтэссенция и апофеоз лесопильной мысли, воплощёнными баварскими мастерами с истинно германской аккуратностью и традиционным уважением к механике. Агрегат эффективный в руках профессионала, смертельный в руках идиота.

Я залил масло и бензин. Натянул комбинезон, куртку из чёртовой кожи, сапоги со стальными носами – чаще всего пила соскакивает и бьёт именно туда – в ногу. Напялил шлем с сетчатым забралом и перчатки.

Казалось бы, чего уж проще – распилить дерево? Включил пилу и пили, соблюдая правила техники безопасности. Но, увы, тут кроме правил этой безопасности, здравого смысла и законов физики, включается в игру бездна непредвиденных мелочей. Тех, что мы называем случайностями. Деревья как люди, у каждого свой характер (изрядно пошлая метафора, но лучше не скажешь).