полная версия

полная версияИстория старинного сибирского рода

1 октября 1899 года министр Куропаткин подал идею сформировать два санитарных отряда: один отправить на помощь бурам, второй – англичанам. Главное управление Российского Общества Красного Креста оперативно рассмотрела это предложение Куропаткина и поддержало его большинством голосов. Однако единства не было. Некоторые вспомнили, что во время последней русско-турецкой войны «Туманный Альбион» не принимал участия в оказании медицинской помощи русским воинам, а оказывал такую помощь только туркам.

Главное здание Мариинской больницы

Главным местом работы доктора Кускова являлась Мариинская больница. Она являлась структурным подразделением учреждений ведомства императрицы Марии (жены Павла I). Тезка той Марии – вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать Николая II, руководила работой этого ведомства и доктор Кусков, как заместитель директора и главного врача Мариинской больницы, был тесно связан с Марией Федоровной. Последняя, помимо прочего, была также покровительницей Российского Общества Красного Креста. К ней и обратился за разрешением об отправке санитарных отрядов генерал – адьютант Кремер О. К., которому император Николай II поручил решать все организационные вопросы, связанные с гуманитарной помощью воюющим сторонам.

Вдовствующая императрица в середине октября 1899 года дала свое согласие. С этого момента закрутилась ржавая бюрократическая машина Российской империи. К решению организационных вопросов, помимо руководителя Российского Красного Креста В. В. Сахарова, подключились Министр иностранных дел граф Ламсдорф В. Н. и главный военно-медицинский инспектор генерал – адьютант Реммерт А. А.

Российским дипломатам было поручено изучить опыт других стран по отправке санитарных отрядов на помощь воюющим сторонам в других военных конфликтах. Такие отряды уже были сформированы и в ряде случаев отправлены: три голландских, швейцарский, австрийский, американский, германский, шведский, бельгийский добровольческие санитарные отряды по линии Красного Креста. Изучался собственный опыт посылки таких отрядов в Абиссинию и Грецию в 1896 и 1897 годах. Сначала планировалось послать во главе отрядов офицеров. Однако сообразили, что не следует смешивать Армию и добровольный Красный Крест. Кто предложил назначить доктора Н. И. Кускова, не установлено, однако в итоге он был назван Уполномоченным РОКК (Российское Общество Красного Креста) и одновременно Начальником врачебно-санитарного отряда РОКК.

О формировании отряда (к середине октября уже стало ясно, что на английскую сторону посылки не будет) стало широко известно на просторах империи. Тысячи добровольцев просили зачислить их в этот отряд. Работала своего рода конкурсная комиссия. Надо сказать, что в России буйствовали «патриоты», требовавшие в отместку начать поход на Индию, являвшуюся колонией Англии, а также высказывавшие другие сумасбродные идейки. Родилась даже песня: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя! Ты вся горишь в огне». Численность отряда долго не могли определить. Предполагалось изначально ограничить его 80 сотрудниками. Затем численность довели до 33 человек. Причем двое были сверхштатными. О персоналиях чуть позже. Деньги на посылку отряда собирались по всей России по подписке. РОКК выделил со своих счетов около 100 тысяч рублей.

В итоге организационной работы врачебно-санитарный отряд приобрел следующую структуру и персональный состав:

1. Начальник отряда Кусков Николай Иванович, приват-доцент Императорской ВМА, старший врач и помощник директора Мариинской больницы, 1850 г.р.;

2. Хирург Чистович Сергей Яковлевич, младший врач Гренадерского полка, надворный советник, 1867 г.р;

3. Полевой хирург Садовский Антон Осипович из Гельсингфорского госпиталя, надворный советник, 1865 г.р.;

4. Хирург Давыдов Василий Иванович из Мариинской больницы, надворный советник, 1863 г.р.;

5. Хирург Гольбек Оттон Маркович, лекарь больницы в г. Рига, 1871 г.р.;

6. Младший врач, хирург Эбергардт Александр Карлович, надворный советник, 1871 г.р.;

7. Провизор Людиц Карл Августович, г. Пернова Эстляндской губ., 1861 г.р.;

8. Административный секретарь отряда Потапов Алексей Степанович, якобы отставной капитан (есть основания полагать, что он являлся профессиональным офицером разведки Российского Генштаба), 1872 г.р.;

9. Сестра милосердия из общины св. Георгия в СПб Тауц Амалия Фридриховна, незамужняя мещанка г. Юрьева (Дерпта), 1868 г.р.;

10. Сестра милосердия из общины св. Георгия в СПб Адель-Елизавета Каролина Аль, дочь купца из Риги, незамужняя, 1871 г.р;

11. Сестра милосердия из общины св.Георгия в СПб Баумгартен Ольга Александровна, дочь генерал-адъютанта, 1877 г.р.

12. Сестра милосердия из Александровской общины в СПб Стаховская Любовь Михайловна, дочь действительного статского советника из г. Олонца, 1874 г.р.

13. Сестра милосердия из Александровской общины в СПб Тихомирова Ольга Клавдиевна, дочь губернского секретаря, 1860 г.р.

14. Сестра милосердия из Александровской общины в СПб Зандина Феодосия Ивановна, мещанка с Охты, 1871 г.р.;

15. Сестра милосердия из Александровской общины в СПб Онкоева Наталья Богдановна, крестьянская девица, 1877 г.р.;

16. Сестра милосердия из Александровской общины в СПб Макарова Вера Николаевна, дочь колежского асессора, сирота, 1869 г.р;

17. Сестра милосердия из Александровской общины в СПб Соловьева Татьяна, дворянка, доброволица;

18. Фельдшер Николаевского военного госпиталя в СПб Иванов Павел;

19. Фельдшер Николаевского военного госпиталя в СПб Назаров Владимир;

20. Фельдшер Николаевского военного госпиталя в СПб Павлов Федор;

21. Фельдшер Константиновского артиллерийского училища Маслов Флегонт;

Кроме того, в состав отряда были откомандированы от войск Гвардии и Петербургского военного округа в качестве санитаров следующие нижние чины и унтер-офицеры;

22. Грабовский Марцель, рядовой л. гв. Преображенского полка, 1874 г.р.;

23. Стефанович Иосиф, ефрейтор л. гв. Семеновского полка, 1874 г.р.;

24. Севрук Викентий, рядовой л. гв. Измайловского полка, 1873 г. р.;

25. Головлев Павел, унтер-офицер л. гв. Егерского полка,1880 г. р.;

26. Каведа Феоктист, унтер-офицер л. гв. Московского полка, 1875 г. р.;

27. Соболев Михаил, ефрейтор л. гв. Гренадерского полка, 1875 г. р.;

28. Ерохин Василий, рядовой л. гв. Павловского полка, 1873 г. р.;

29. Шитик Конон, фельдшерский ученик л. гв. Финляндского полка, 1874 г. р.;

30. Карабухин Федосей, ефрейтор 145 Новочеркасского пехотного полка, 1874 г. р.;

31. Дерябин Кирилл, ефрейтор 198 пехотного Резервного полка, 1874 г. р.

(Отчества простолюдинам в Российской империи были не положены)

Это были всё штатные добровольцы. Однако список не закрыли. В числе подавших прошения о зачислении в отряд оказались двое, которым нельзя было отказать. Первым был граф Павел Алексеевич Бобринский. Он являлся прямым потомком императрицы Екатерины II от ее связи с Григорием Орловым. Граф обязался ехать за свой счет в качестве «агента». Генерал – адьютант Кремер ходатайствовал об удовлетворении этого прошения, и оно было удовлетворено. Вторым «агентом» по – родственному затесался сын начальника отряда студент – юрист Санкт – Петербургского Императорского университета Николай Кусков, взявший академический отпуск. Его поездку финансировало РОКК.

Главное управление снабдило отряд всем необходимым и в ходе практической деятельности в Трансваале никаких проблем применительно к материальному и техническому, а также медицинскому обеспечению не возникло. На месте ничего не надо было добывать. Подготовка отряда шла довольно оперативно. К началу третьей декады ноября 1899 г. вся подготовительная работа была завершена, о чем доложили императрице Марии Федоровне. 25 ноября в 2 часа 15 минут она приняла отряд (большую его часть) в Аничковом дворце на Невском проспекте. Прием освещала пресса, знаменитый питерский фотограф Карл Булла запечатлел отряд перед аудиенцией. Эта фотография была помещена в очередном номере журнала «Нива».

На переднем плане бравые санитары, принаряженные в кожаные куртки, высокие кожаные сапоги. Знай, Африка, русских гвардейцев! Все ростом не менее 190 см и 70-й размер в плечах. Это были не санитарки второй мировой. Во втором ряду сестры милосердия: все в белых платках, передниках с большими красными крестами на груди. На заднем плане сгрудились хирурги, доктора, фельдшеры. Среди них Н.И.Кусков. Императрицы среди позирующих нет. Ранг не позволил! 27 ноября 1899 г. был отслужен молебен об успехе предприятия.

После всех церемоний отряд погрузил свой багаж в поезд, следовавший до Одессы. Багаж отряда состоял из 351 ящика с медицинским имуществом, продуктами питания, спиртными напитками (общий вес около 14 тонн), а также 9 госпитальных палаток. «Всеобщий наркоз» состоял из 300 бутылок вина, 300 бутылок водки, 600 бутылок коньяка. Вероятно, он расходовался для снятия стресса во фронтовой обстановке.

Врачебно– санитарный отряд Российского общества Красного Креста, отправившийся в Трансвааль для помощи раненным Бурам. По фот. К. Булла, автотипия «Нивы».

В начале декабря отряд в полной составе прибыл в Одессу, где для его транспортировки до порта Лоренцо – Маркеш был зафрахтован пароход «Королева Ольга». На нём отряд по Черному морю проследовал до Босфора без захода в Стамбул. Бункеровались углем в порту Пирей. Пока шла эта работа, добровольцы знакомились с Афинами и другими достопримечательностями Эллады. Далее путь отряда лежал до Порт-Саида у входа в Суэцкий канал. Пока шла бункеровка, доктор и его спутники осмотрели Каир, долину фараонов, позировали на фоне пирамид и сфинкса, охранявшего покой монархов. Судя по снимкам, доктора охранял египетский мамлюк верхом на коне. Стояли долго. Поэтому даже проживали в Каирской гостинице. У доктора в номере имелась шикарная кровать с балдахином.

Следующая остановка в порту Аден. Не обошлось без осмотра достопримечательностей. Затем был порт Джибути. Там студент Кусков успел сделать только шесть снимков. Фотолюбитель Николай Кусков стал нештатным фотографом отряда. За время экспедиции он наснимал фотографий на два альбома. На горизонте маячил Занзибар, в то время самый крупный город Восточной Африки. Его также бегло осмотрели. Затем путь привел наших героев в порт под названием Тоил. Ничего примечательного. После него «Королева Ольга» зашла в Бейру, расположенную у входа в Мозамбикский пролив. Там мелководье и местные крепкие ребята местной породы подрабатывали переноской туристов на берег из шлюпок и катеров на своих плечах. Доктор Кусков, внук крепостного, также проследовал на загривке у чернокожего парня до сухого места, что и было запечатлено его сыном.

Бейра. Перемещение начальника отряда доктора Кускова на берег с шлюпки.

Фото Н.Н. Кускова.

Впереди благословенная французская колония Мадагаскар. В его порту Диего – Суареш опять остановка для бункеровки и променада. Бывший сибирский парень приобрел там колониальный пробковый шлем, украсил его знаком красного креста и в таком «прикиде», как говорит нынешние сибирские парни, был запечатлен на причале этого порта. Другие добровольцы мужского пола также украсили себя такими шлемами. Добровольцев можно понять – Африка, жара! Кожаные тужурки и высокие сапоги тут не котируются. И, наконец-то, достигли Лоренцо – Маркеша. В ожидании поезда до Претории наш студент сделал много снимков местных аборигенов и аборигенок. Экзотика неописуемая. Красотки одеты только в набедренные повязки и браслеты. После неприятной таможенной процедуры, придирок португальских таможенников наконец сели в поезд на Преторию. На границе с Трансваалем снова таможня, снова проверка (станция Коматиепорт). Однако все обошлось. Приезд русских в Преторию ознаменовался бурной встречей, что видно по фотографии. Ходили среди местных слухи, что царь следом им в помощь отправил 10 тысяч казаков, но это было только беспочвенные мечты.

Встреча отряда РОКК на вокзале в Претории.

Отряд разместили в гостинице до решения вопросов о месте дислокации походного госпиталя. Гостиница – красивое трехэтажное здание в центре города. Хозяйка гостиницы и ее дочка с охотой позировали студенту– юристу. Доктор Н. И. снялся на галерее здания с хозяйкой и ее собачкой. На той же галерее сфотографировались граф Бобринский и студент Кусков, а также сестры милосердия, В ожидании аудиенции у президента республики Пауля Крюгера отряд провел в этой гостинице около 10 дней. За это время Н. Н. Кусков успел сфотографировать местные достопримечательности: гостиницу, здание парламента, дом генерала Жубера, здание школы, где держали пленных англичан и из которого 13 декабря 1899 г. юный У. Черчиль ушел, чтобы больше не возвращаться.

Заснял Н. Кусков также кафедральный собор, дом президента Крюгера, здание суда, которое по монументальности, красоте и размерам превосходило даже здание Парламента Трансвааля. Вот оно настоящее уважение к Закону и Правосудию!

Президент Пауль Крюгер принял доктора Кускова и его отряд только 15 января 1900 г. В ходе приема Н. Н. Кусков умудрился сфотографировать президента и его супругу. Организация санитарной помощи раненым и больным ведала медицинская комиссия, назначенная правительством. Во главе ее был статс– прокурор Якобс. Этой комиссии подчинялась вся медицина, как бурская, так и добровольческая. Местные врачи порой не имели специального образования. Все вольнопрактикующие врачи были в основном в госпиталях, а в войсках на передовой врачей не хватало. Отряды добровольцев, приехавшие из Европы, организовали походные лазареты (амбулансы).

Русский отряд Кускова (второй русско-голландский прибыл только в начале февраля) был «нарасхват». Его желали заполучить главные бурские военачальники Кронье и Жубер. Переговоры о месте дислокации русского отряда и его задачах затянулись до конца января 1900 г.

Добровольцы «загорали» в упомянутой выше гостинице. Все расходы по их проживанию взяло на себя правительство Трансвааля. Доктор Кусков выбрал местом дислокации основной части своего отряда г. Ньюкастль, который был расположен на занятый бурами английской территории.

Это было сделано им вопреки мнению правительственной Комиссии, желавшей размещения отряда в центральном правительственном госпитале в г. Фольксрусте, находящемся в тылу, на границе Наталя и Трансвааля. Дело в том, что раненые и больные буры не желали лечиться на вражеской территории. Только 8 февраля отряд доктора Кускова прибыл в Ньюкастль, где открыл госпиталь на 80 коек. Для этого использовалось помещение бывшего монастыря.

Госпиталь в Ньюкастле

В этой части отряда состояли помимо самого Кускова четыре врача, четыре фельдшера, семь сестер и десять санитаров. Вторая группа в составе одного врача, двух сестер и двух санитаров была размещена в Фольксрусте, в здании гостиницы. Остальной персонал этого госпиталя состоял из местных медиков и гражданских лиц. Третья группа расположилась в Гленко, расположенном ближе к передовой. Эта группа состояла из одного врача, одного

фельдшера, двух санитаров. Там был развернут приемный покой и амбулатория – так называемые амбуланжи. Позже это назвали военно – полевыми

госпиталями. Сюда поступали раненные с фронта, оперировались или отправлялись в Ньюкастл.

Надо отметить, что срок командировки отряда изначально планировался как трехмесячный. Много времени ушло на переговоры и организационные вопросы. В начале войны, благодаря бурской тактике, раненых было мало. Основной госпиталь в Ньюкастле поначалу пустовал. Это потом и вызвало критику доктора Кускова в медицинских кругах как бюрократа и формалиста. Затем начался неудачный для буров период войны. Пришлось произвести рокировку лечебных учреждений и специалистов русского врачебно-санитарного отряда. Число больных и раненых увеличилось. Госпиталь в Ньюкастле уже не пустовал. В конце марта 1900 г. срок командировки отряда доктора Кускова истекал.

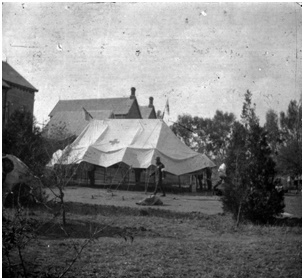

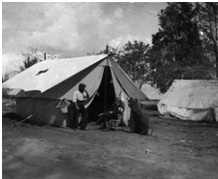

Амбуланжи отряда РОКК в прифронтовой полосе и в Гленко

Доктор Кусков в своём кабинете в госпитале Ньюкастля

Российский военный агент полковник Румейко – Гурко написал донесение в Петербург о целесообразности возвращения отряда на Родину. Николай II на сопроводительной записке начертал: «Я не допускаю и мысли, чтобы наш санитарный отряд покинул Трансвааль, пока война еще не окончена. Напишите в этом смысле председателю Общества Красного Креста. Николай».

Срок пребывания отряда был продлен до окончания военных действий. Однако военное счастье оказалось не на стороне буров. Англичане смогли создать мощную военную группировку и начали теснить буров по всему фронту. Буры уже не могли держать сплошной фронт и постепенно перешли к тактике партизанской войны. В таких условиях иметь госпитали стационарные стало невозможно. 27 июля 1900г. из Петербурга от Председателя РОКК пришла телеграмма, отзывающая отряд в Россию, и первого августа отряд покинул Трансвааль. Проводы его вылились в теплую и грустную картину. Отряд за шесть с половиной месяцев оказал амбулаторную помощь 5716, стационарную 1090 больным и раненым.

Обратно возвращались в Россию тем же путем. На место прибыли в последних числах сентября. Председатель Главного управления РОКК 25 сентября 1900 г, письмом за № 4396 доложил Начальнику Главного штаба о том, что врачебно-санитарный отряд доктора Н. И. Кускова из Трансвааля возвратился. Все входившие в его состав военнослужащие, (включая и капитана Потапова?) откомандированы в свои воинские части.

По представлению доктора Кускова восемь сотрудников его отряда были отмечены Золотой Анненской медалью. Одна сестра милосердия была награждена Серебряной Анненской медалью. Доктор Людвиц награжден орденом Анны 2-й степени. Доктор Гольбек– орденом Станислава 3-й степени.

Сам доктор Кусков Н.И. никакими наградами отмечен не был. Он получил повышения по службе, стал директором Мариинской больницы. Надо отметить, что некоторые сотрудники доктора Кускова написали воспоминания о поездке в Трансвааль. Это доктора С. Я. Чистович, автор «Медицинской помощи в Трансваале», СПб – 1901 г., Эбергардт А. К. автор «О командировке на театр военных действий в Трансваале», Военно-медицинский журнал за ноябрь l902 г., А.И.Садовский «Воспоминания о Трансваале и путевые впечатления», Военно-медицинский журнал за май 1902 г., медсестра О. Баумгартен «Воспоминания о Трансваале сестры милосердия общины св. Георгия. 1899 – 1900г.г.» СПб, 1901 г.

Доктором Н. И. Кусковым был написан официальный отчет о командировке под названием «Отряд Российского общества Красного Креста в Южно-Африканской республике Трансвааль, Отчет уполномоченного общества Н. И. Кускова». Он имеется в Российском Государственной военно-историческом архиве. Многие материалы по отряду Кускова хранятся там же.

Упомянутый выше военный агент полковник Ромейко – Гурко написал огромный документ под названием «Война Англии с южно-африканскими республиками 1899-1901 г.г. Отчет командированного к войскам южноафриканских республик генерального штаба полковника Ромейко – Гурко» СПб 1901 г. (более 300 страниц).

Кто на самом деле руководил отрядом РОКК? С. В. Малышев заподозрил, что административный секретарь в отряде доктора Кускова, отставной штабс – капитан Потапов Алексей Степанович являлся разведчиком, и не ошибся. 10 мая 1885 г. по указу императора Николая II было создано Осведомительное агентство (ОСВАГ) с подчинением непосредственно Императору «для выполнения разведки и борьбы за российские интересы за рубежом». Директором этой «конторы» был назначен старший сын героя Русско-турецкой войны фельдмаршала Иосифа Владимировича Ромейко – Гурко Владимир Ромейко-Гурко. Официальным военным агентом при войсках южно-африканских республик состоял младший сын фельдмаршала подполковник Василий Ромейко-Гурко.

«Добровольцем» воевал в армии Трансвааля и подполковник «в отставке» Евгений Яковлевич Максимов. На самом деле он являлся штатным начальником контрразведывательного отдела Оперативного управления упомянутого выше Осведомительного агентства. И Василий Ромейко – Гурко, и штабс-капитан Алексей Потапов незадолго до начала событий в Южной Африке закончили Академию Генерального штаба. Потапов для маскировки был зачислен в списки лейб-гвардии Волынского полка.

Перед включением в отряд Российского Красного Креста от Потапова потребовали фиктивный рапорт «об увольнении в отставку», как и прочих действующих офицеров императорской армии. После чего скромный «административный секретарь» убыл с гуманитарной миссией в Трансвааль. Ромейко-Гурко, Максимов, Потапов, фон Зиген Корн распоряжением Николая II были обязаны подавать свои отчеты о проделанной работе, минуя своих непосредственных начальников, прямо Государю-императору. Первый из них был легальным военным агентом, остальные нелегальными. Т.е. отряд РОКК являлся «крышей» для одного из офицеров российской военной разведки.

Один из принципов военного строительства, существовавший как в Советской армии, так и в императорской; не допускается передавать в подчинение гражданским лицам военнослужащих. Это было определено еще Петром I.

Изначально при подготовке санитарного отряда стоял вопрос о назначении начальником данного формирования Красного Креста офицера. Однако дипломаты подсказали, что это будет нарушать нормы международного права. Тогда Уполномоченным Красного Креста – начальником отряда и был назначен действительный статский советник Н. И. Кусков. С учётом всего сказанного выше, вопрос: «Кто фактически был начальником врачебно-санитарного отряда РОКК?» для С. В. Малышева, как военного юриста, однозначен. Однако в истории военно–полевой хирургии доктор медицины Н. И. Кусков навсегда останется главой этого отряда. «Рыцарь плаща и кинжала» всегда будет в тени, как это ему и положено с учетом его специальности.

История знакомства Н. И. Кускова с Анной Тумановой. В морском училище, двумя курсами младше Алексея Кускова, учился юнкер флота князь Язон (Ясон) Константинович Туманов. Он был досрочно выпущен из училища в январе 1904 г. и без экзаменов произведен в мичманы, как и все его однокурсники, в связи началом Русско-японской войны. Я. К.Туманов был зачислен в команду эскадренного броненосца «Орёл», четвертым артиллеристом – командиром батареи из шести орудий калибра 75 мм. Этот броненосец входил в состав второй Тихоокеанской эскадры адмирала Рождественского, дошел от СПб до Цусимы, где сильно пострадал в бою. Адмиралом Небогатовым «Орёл» был сдан в плен японцам вместе с другими уцелевшими кораблями 15 мая 1905 года. В Цусимском сражении Туманов был тяжело ранен, но выжил и продолжал службу в составе флота. В гражданскую войну оказался у белых, командовал Каспийской флотилией, затем соединением кораблей на Чёрном море, далее, как уже упоминалось, служил начальником Особого отдела контрразведки флота в Крыму. После сдачи Крыма Туманов ушел в Бизерту. Далее волею судьбы он с товарищами оказался в Парагвае (флаг Парагвая очень похож на Российский, тоже бело-сине– красный, только с гербом в центре), который уже 30 лет вёл вялотекущую войну с Боливией. Солдаты ходили босиком, дисциплина была на крайне низком уровне, о тактике и стратегии вообще не было представления. Воевали как умели, долго и безрезультатно. Русские офицеры, прошедшие первую мировую и гражданскую войны, возглавили армию Парагвая. Обучили войска, привили в них дисциплину, обновили вооружение. В стране по их настоянию была объявлена мобилизация, и численность вооруженных сил увеличилась в 20 раз – с 3000 до 60000 человек.

Генеральный штаб возглавил генерал Иван Тимофеевич Беляев. Вместе с ним в боях за свободу Парагвая участвовали и другие русские, в том числе генерал– лейтенант князь Туманов. Среди них трое были начальниками штабов армий, один командовал дивизией, двенадцать – полками, а остальные – батальонами, ротами, батареями. Всего же в парагвайской армии служило около 80 русских офицеров, из них 2 генерала, 8 полковников, 4 подполковника, 13 майоров и 23 капитана. Можно с уверенностью сказать, что только участие русских офицеров смогло превратить десятки тысяч мобилизованных неграмотных крестьян в настоящую армию, способную защитить свою страну. Парагвайцы не остались неблагодарными – со времен Чакской войны и до сих пор русская община занимает важное место в жизни страны, в честь отличившихся русских офицеров названы многие улицы Аунсьона и даже целые населенные пункты.