полная версия

полная версияИстория старинного сибирского рода

В своём последнем письме, адресованном в Томск, где у его дочери Елены жила бабушка Ольга Викентьевна (родственникам врагов народа проживание в режимном городе Красноярске было запрещено), Сергей Константинович написал: «В жизни ничего не окажется страшного, если не ждёшь от неё ничего. А ждать … уже нечего. И обо мне не беспокойся, … . Всё уже измерено, взвешено, сочтено. На поверку – нуль. Прощайте».

Восемнадцатого апреля 1940 года утром Сергей Константинович в 5 часов утра сходил в барак к своему лагерному другу Виктору Васильевичу Рязанову, покурил с ним, поговорил на философские темы. В момент разговора мимо окна барака проковылял на костылях еле живой заключённый из команды слабосильных. Сергей Константинович, обращаясь к Рязанову, сказал: «Всех нас ждёт здесь та или иная ужасная инвалидность», бросил папиросу, попрощался и ушел в свою комнатку. В 6 часов утра начался приём больных, но доктор не пришёл на работу. Фельдшерица пошла его позвать, но увидела в окно, что он спит, и не стала будить. Когда в 9 часов начался амбулаторный приём, послали разбудить доктора, увидели, что сон его не нормален, сказали администрации, и началась суматоха. Ранее Сергей Константинович, выписывая лекарства, включил в список морфий в ампулах и сейчас ввёл себе смертельную дозу. Все лекарства, которые могли служить противоядием, он спрятал, и их долго не могли найти.

Сергея Константиновича не стало, но администрация лагеря не могла простить, что их заключённый ушел из жизни не по их воле и поэтому фактические обстоятельства смерти в деле не фигурировали. Всё было рассказано Вандой Оттовной жене Смирнова Бориса Павловича, сына уже упоминавшегося выше Красноярского Городского Головы. Сам Борис, один из лучших друзей деда, отсидевший по тюрьмам и лагерям 34 года, волею судьбы в это же время находился в том же лагере, но на сильно охраняемом этапе, и встретиться они не могли.

Сын Сергея Константиновича Лев Сергеевич с начала двадцатых годов жил в Москве, занимался теорией гидростроительства, был крупным учёным и активно трудился до 85 лет.

Его дети Олег и Татьяна пошли каждый своим путём. Олег – учёный, всю жизнь работавший в институте Геофизики и Геохимии им. Вернадского, сейчас преподаёт за границей. Дети Олега, дочери Света и Лена после замужества уже не Кусковы. Дочь Татьяна стала экстрасенсом, помогает людям преодолевать Дочь деда Елена Сергеевна Кускова (моя мать), окончив биолого -почвенный факультет Томского университета и далее аспирантуру, подготовила к защите диссертацию, но в этот момент её научного руководителя репрессировали, тему «врага народа» закрыли и защита не состоялась. Началась Великая Отечественная война, всех мужчин-сотрудников кафедры забрали в армию, а женщин распределили по другим научным учреждениям. Маме выпала работа на Убинской опытно-мелиоративной станции, расположенной среди болот между Новосибирском и Омском, где стояли восемь одиноких домиков и заместителем директора по науке был Николай Васильевич Орловский, мой будущий отец. невзгоды в жизни. В свободное время, которого у неё больше всего не хватает, успевает слетать в Лувр, посетить музеи Европы или живьём посмотреть слонов, жирафов или носорогов в Африке.

В 1948 году он защитил докторскую диссертацию и в 1950-м вся семья оказалась в Барнауле, где отец и мать работали в сельхозинституте на кафедре почвоведения.

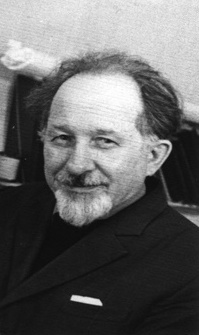

Кускова Елена Сергеевна и Орловский Николай Васильевич

Начался подъём целины, но вместо возможной распашки четырёх миллионов гектаров первый секретарь Алтайского крайкома Беляев обязался вспахать семь. Пахали солонцы, на которых росла ранее поедаемая только овцами трава, распахивали голые каменистые степи южной части Алтая. Отец, мать и я каждое лето проводили в экспедициях, видели результаты распашки «сверхплановых» площадей, на которых теперь не могли пастись овцы и не росла даже верблюжья колючка, но начинались пыльные бури. Борьба за здравый смысл в сельском хозяйстве, начатая отцом, привела к его травле партийным руководством края, прослушиванию телефонных разговоров, перлюстрации почты (а переписка у него была с многими ведущими учёными как в стране, так и за границей), помехам в издании своих работ, козням против многочисленных аспирантов, публикациям клеветнических статей в газете «Правда».

Жизнь подтвердила правоту учёного. Нападки людей, вынесенных волной на гребень истории, зачастую беспринципных и бестолковых, привели к тому, что, не сдав ни одной из принципиальных позиций, Н.В. Орловский в 1959 году переезжает в Красноярск, где начинает работу зав. лабораторией лесного почвоведения Института Леса и Древесины Академии Наук. В крае велась распашка земель Хакасии, пыльные бури долетали даже до Красноярска. Отец вступил в борьбу за сохранение почв от дефляции и эрозии. Результаты глубоких и всесторонних исследований были широко использованы. За огромный вклад в теорию и практику защиты почв от дефляции и эрозии он был награждён Золотой медалью имени В.В. Докучаева, которая выдаётся раз в 5 лет одному человеку на планете и ценится в научных ругах среди почвоведов наравне с Нобелевской премией, присуждаемой ежегодно в пяти номинациях. На доме, где отец и мать прожили последние десятилетия своей жизни, установлена мемориальная доска.

Сын Н.В. Орловского и Е.С. Кусковой (мама слишком уважала свой род, чтобы в браке сменить фамилию), названный в честь деда, Сергеем, по генетической направленности пошёл в науку. Успел, работая в институте гидротехники и мелиорации, продолжить работы отца на Убинке по созданию недорогих и экологически безопасных осушительных систем, разработал и поставил на серийное производство несколько моделей машин для их строительства.

Орловский Сергей Николаевич

Далее сработало заложенное в генах стремление к борьбе за справедливость, за чистоту Российской Науки. Ввязавшись в борьбу с нечистоплотным директором института Ю.Н. Красновым, Сергей стал лидером оппозиции, как ни странно, сумел подключить к этой борьбе члена ЦК КПСС Е.К. Лигачёва и победил. Но победа была Пирровой. Институт был расколот на враждебные лагеря, работать стало трудно и он перешёл в НИИ борьбы с лесными пожарами, где трудился до 2001 года.

С развалом прикладной отечественной науки он ушёл в аграрный и технологический университеты, где сейчас преподаёт. Из троих детей Сергея только один сын пошёл по пути отца в плане борьбы с огнём, работая в МЧС. Так и закончил я историю известного Сибирского рода Кусковых от Серебряного века России и до наших дней. С надеждой, что кто – либо из моих внуков унаследует гены предков и история пойдёт по новому витку спирали.

Но лет 5 назад на сайте «Российское генеалогическое дерево» http://www.r-g-d.ru/forum/index.php я случайно наткнулся на записку Ирины Алексеевны Томберг следующего содержания (в сокращении). ….Мой дед – Кусков Дмитрий Николаевич 02.11.1890 (21.10.1890), род. в С-Пб,…..Прадед -Кусков Николай Иванович лейб-медик при …госпитале Марии Федоровны,…рожден 01.05.1850 Иваном Кусковым (свободный крестьянин…) и …Александрой.

Ирина Алексеевна оказалась потомком второго сына Н. И. Кускова – Дмитрия. Найти И.А. Томберг сразу не смог, так как на сайт она не заглядывала. Позже, обратившись к администрации сайта, я связался с Ириной Алексеевной и получил от неё сканы семейного альбома, фотографии предков и потомков, которые включил в продолжение истории своего рода.

Прошёл год, и вдруг я получаю написанное прекрасным эпистолярным стилем письмо из Великого Новгорода от неизвестного мне ранее Сергея Васильевича Малышева. Оно начиналось так. «К Вам обращается Сергей Васильевич Малышев, родившийся в 1947 году, проведший детство и юность в г. Боровичи, полковник юстиции, военный прокурор в отставке. Волею Зевеса наследник информации о судьбе доктора Николая Ивановича Кускова, его детей и внуков, которая, судя по Вашим меткам в Интернете, Вас интересует. Полагаю, что я последний на Северо – Западе России, имеющий интересующую Вас информацию».

Мой адрес он нашёл через Интернет. Кто такой С.В. Малышев? Он сам ответил на это в первом письме следующей фразой: «Я не принадлежу к роду Кусковых. Однако жена старшего сына доктора Николая Ивановича Кускова – Клавдия Михайловна Кускова (в девичестве Смалис) приходилась мне тёткой».

И далее в 23-х письмах Сергей Васильевич изложил мне всю историю рода Николая Ивановича Кускова от его приезда в Санкт – Петербург и до наших дней. Так что продолжение истории рода Н. И. Кускова написано совместно с С. В. Малышевым. Я только сложил его письма в исторической последовательности и превратил в текст.

Кусков Николай Иванович, получив образование в медико-хирургической академии, начал карьеру в качестве земского врача 3-го участка Боровического уезда Новгородской губернии в селе Шероховичи. Его появление в Боровическом уезде связано со знакомством с семьёй сибирских золотопромышленников Толкачёвых. Один из них, Иван Александрович, житель Томска, разорившись, решил попытать счастья на берегах реки Мсты в Боровичах. В ложе реки имелся медный колчедан. Местное население путём собирательства доставляло его на фабрику, где Толкачёв наладил производство серной кислоты и меди. Однако запасы сырья не были разведаны, выход продукции оказался незначительным. Иван Алексеевич пытался организовать фарфоровое производство. Однако конкуренты братья Кузнецовы его обошли.

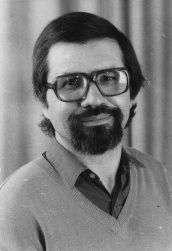

В итоге И. А. Толкачёв разорился и кончил жизнь самоубийством. Потомки его продолжали жить в Боровическом уезде, в усадьбе Полыновка, которая представляла собой улучшенный практичными купцами вариант «дворянского гнезда», о чём можно судить по её схеме.

Среди его детей была Анна Ивановна. На ней и женился в 1873 году молодой врач Николай Кусков. В приданое он получил половину площади второго этажа одного из домов в усадьбе Полыновка, принадлежащего семейству Толкачёвых. В январе 1884 г. на младшей сестре Анны Ивановны Толкачёвой (Кусковой) – Надежде, выпускнице Высших Бестужевских курсов в СПб, женился Анатолий Константинович Лядов, пианист, композитор, будущий профессор Санкт – Петербургской консерватории. Он получил в приданое за женой вторую половину второго этажа дома, где уже хозяйничали Анна и Николай Кусковы. Эти комнаты объединили два семейства. В них Кусковы и Лядовы проводили все летние месяцы.

План усадьбы «Полыновка». 1– дом А.И. Толкачёва; 2 – флигели А.И. Толкачёва; 3 – сарай и ледник; 4 – надворные постройки М.И. Толкачёва; 5 – дом М.И. Толкачёва; 6 – баня; 7 – дом наследников А.И. Толкачёва; 8 – дом. А.А. Борисова; 9 – Лядовская избушка; 10 – скотный двор; 11 – дом Лемнорта; 12 – гумно; 13 – баскетбольная площадка; 14 – городошная площадка.

Дом Н.И. Кускова и А.К. Лядова

Н. И. Кусков А.И. Толкачёва

У Н. И. Кускова и Анны Ивановны было четверо детей. Дочь Мария (в замужестве Борисова), сыновья Николай, Алексей и Дмитрий. Последний ребёнок – дочь Анна, умерла младенцем в 1894 году.

В середине 90-х годов Н. И. Кусков перешёл на работу в качестве ординатора в Мариинскую больницу, расположенную в городе Санкт – Петербурге на Литейном проспекте 56. Вскоре он стал старшим врачом и помощником директора больницы.

На городошной площадке в Полыновке, 1911 год.

Слева направо – сидят 1. Дмитрий Николаевич Кусков; 2. Александр Александрович Борисов; 3. Фёдор Максимилианович Толкачёв; 4. Александр Иванович Толкачёв; 5. Военный инженер полковник Н. Корсакович; 6. Михаил Анатольевич Лядов.

Стоят – 1. Владимир Анатольевич Лядов; 2. Сергей Анатольевич Толкачёв; 3. Николай Николаевич Кусков.

Одновременно он преподавал в Военно – Медицинской академии (до 1881 года Медико – хирургическая), где стал приват-доцентом. Согласно положения о высшей школе тех лет приват-доцент – защитивший докторскую диссертацию (нем.Habilitation), которая даёт право занять должность профессора в высшем учебном заведении. Учитывая, что число профессоров в конкретном учебном заведении ограничено, соискатель может временно стать приват-доцентом, выполняя функции профессора без соответствующей зарплаты. В 1899 году доктор Кусков уже имел по табелю о рангах чин действительного статского советника, что соответствовало воинскому званию генерал-майор, что давало потомственное дворянство и право именоваться «Ваше Превосходительство».

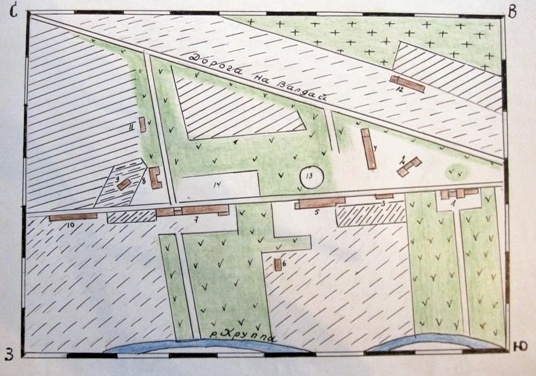

Сын Борисовых, Н.И. Кусков, Ада Иннокентьевна Кускова, А. К. Туманова (Кускова)

Так внук крепостного мужика стал генерал – майором и Его Превосходительством. В аристократическом и сановном СПб к этому относились скептически. Однако для Сибири это звучало гордо. После поездки в Трансвааль во главе миссии Российского Красного креста (1899 – 1900 годы) доктор Кусков стал главным врачом Мариинской больницы и занимал этот пост до 1918 года. Его жена Анна Ивановна умерла в 1898 году.

После первой русской революции Николай Иванович женился на княгине Туманошвили (русифицированный вариант фамилии – Тумановы). Они числились среди грузинского дворянства. Последняя фотография Николая Ивановича со второй женой сделана в 1911 году в Судаке (Крым) на даче.

После революции 1917-го года доктор Н. И. Кусков потерял работу и служебную квартиру на территории больницы. Далее он, как мог, спасался от голода в Полыновке, где и умер в декабре 1920 года. Похоронен на кладбище Спасской стороны г. Боровичи. Это кладбище было уничтожено в эпоху Н. С. Хрущёва. На его территории в 60 – 80-х годах XX века располагалось футбольное поле Индустриального техникума.

Клавдия Михайловна Кускова и сын Владимир, 1913 год

Старший сын Николай Николаевич, 1877 года рождения поступил на юридический факультет СПб университета. В 1899 – 1900 годы – поездка в качестве добровольца в Трансвааль. Н. Н. Кусков, судя по данным его библиотеки, был личностью неординарной. С. В. Малышев помнит коллекции бабочек, хранившихся у его вдовы до середины 60-х годов прошлого века. Там были и Южноафриканские экземпляры. В имеющейся у него «Книге о бабочках» Ф. Берга, изданной в 1851 году в Штутгарте (Земля Баден – Вюртенберг, ФРГ) на 232 страницах текста и 52 листах иллюстраций множество пометок рукой Николая Николаевича. Вскоре он женился на дочери ординатора Мариинской больницы статского советника Михаила Викеньтевича Смалиса Клавдии Михайловне, 1886 года рождения. В 1910 году у них родился первый сын Владимир. В этот период Н. Н. Кусков служит юрисконсультом в министерстве финансов Российской империи. В дорогом СПб денег не хватало, и он подрабатывал в должности управляющего домами генерала Фока, печально известного по обороне крепости Порт – Артур в 1904 -1905 годах.

В 1915 году родился второй сын Борис. В 1918 году Н. Н. Кусков потерял работу. Спасаясь от голода, он с семьёй перебрался в Полыновку. Добывая пропитание, на крыше вагона ездил в Тамбовскую губернию за хлебом, простудился и серьёзно заболел. Некоторое время работал в качестве клерка в исполкоме Боровического уездного совета. В 1921 году Н. Н. Кусков умер во время операции на щитовидной железе в Мариинской больнице в СПб, где и похоронен. Клавдия Михайловна осталась проживать в Полыновке с двумя сиротами.

Марков М.Е., Маркова К.М., 1951 г.

В 1923 году она вышла замуж за геолога Маркова Михаила Евдокимовича, который воспитывал Володю и Бориса как родных. Начало войны внесло разлад в устоявшееся десятилетиями течение жизни. В августе 1914 года после проводов старшего сына Михаила на фронт в Полыновке умер Александр Константинович Лядов. Ещё ранее, в 1907 году скончался «Патриарх Полыновки» М. И. Толкачёв, служивший в Боровичах директором частного банка. Зиму 1917 – 1918 годов Клавдия Михайловна с детьми провела из-за голода в СПб в Полыновке.

Осенью 1918 года из усадьбы выселили её совладельцев – Ф. М. и А. И. Толкачёвых, Рождественского и членов их семей. Основанием для выселения было то, что они имели земельные участки от 300 до 900 десятин. Семью Кускова выселять не стали, так как земли за ним не числилось.

Клавдия Михайловна, чтобы прокормиться, завела корову, свиней. Бывшая гимназистка освоила эти премудрости. В 1925 году Клавдия Михайловна была лишена избирательного права (из текста постановления – как бывшая помещица). В 1927 году Володя закончил среднюю школу в городе Боровичи. Но ему в жизни не повезло. Дед– генерал медицинской службы – для гражданина СССР это было как клеймо отверженного. Попытки поступить в какой-либо Вуз Ленинграда заканчивались безуспешно и в 1927, и в 1928 и в 1929-м. Экзамены он сдавал блестяще, но отсевался по социальному происхождению, как сын дворянина.

Володя Кусков на разведке железных руд, Урал, 1930 г.

За эти годы он окончил много различных курсов, в том числе и курсы геофизиков при Ленинградском Горном институте.

Весной 1930-го года Володя поехал с геофизической партией на разведку железных руд на Урале в район Невьянска, поездка закончилась трагически. 22-го сентября 1930-го года он работал в 12 км от своей базы, находившейся в селе Лая. С ним на подноске приборов трудились два местных подростка. В конце дня подвода за группой не приехала, и Володя решил заночевать на месте работы. Нашли избушку косаря, с вечера сидели у костра, а затем легли спать. На избушку наткнулись проходившие работники милиции из посёлка Баранчинский завод, разыскивающие каких-то преступников. Милиционеры, увидев вьющийся из трубы дымок и решив, что здесь скрываются разыскиваемые ими лица, без предупреждений открыли из винтовок стрельбу по избушке. Владимир Кусков был убит двумя попавшими в него пулями, прошившими тонкие стены. Подсобные рабочие подняли рёв.

Поняв свою ошибку, милиционеры ворвались в избушку, отобрали у мальчиков хлеб и другие продукты и скрылись. Мальчишки прибежали в ближайшую деревню и сообщили о гибели старшего группы. Володя был в отсутствии родных похоронен в селе Лая на местном кладбище. Вот так ушёл из жизни на 21-м году один из потомков Николая Ивановича Кускова.

Борис родился в разгар мировой войны, затем Октябрьский переворот, Гражданская война, смерть деда, отца. Большая часть его жизни прошла в Полыновке и Боровичах. Учитывая печальный опыт Володи, он решил «идти другим путём». По окончании начальной школы он не пошёл в среднюю, а поступил в ФЗУ при Боровическом комбинате огнеупоров «Красный керамик» на базе семилетки.

Борис Кусков, 1932 г.

Учась, он параллельно работал в цехах комбината, состоял в пионерах и комсомоле. По окончании ФЗУ поступил на химико-индустриальный рабфак и окончил его в 1934-м году. В начале 1929 года семью Марковых М. Е. вместе с женой и детьми из усадьбы Полыновка выселили. Они сняли половину дома у дочерей бывшего Боровического купца Богданова в доме № 42 по улице 9-го января. В этом доме члены бывшей семьи Н. Н. Кускова и Марков М. Е. жили до своей кончины. Были выезды в Ленинград и порой на годы. Однако этот дом оставался базой семьи вплоть до осени 1974-го года.

Летом 1934-го года Борис успешно сдал экзамены и был принят в Ленинградский институт промышленного транспорта. Однако через 3 месяца его исключили ввиду социального происхождения, как сына дворянина. В институте не приняли во внимание справку, из которой следовало, что он состоял на иждивении горного инженера и геолога Маркова более 10 лет. Исключение было произведено по заявлению его бдительных бывших однокурсников по Боровическому рабфаку, которым не удалось поступить в ВУЗы (Зависть – один из смертных грехов!). Не помогло и членство в комсомоле, и деятельность в качестве функционера этой организации.

В это время случилось убийство партийного фюрера Ленинграда Кострикова (Кирова) в Смольном. В Питере шли повальные аресты и обыски, расстрелы сотен и тысяч заложников из числа «бывших людей»: офицеров, судей, адвокатов, прокуроров, носителей исторической памяти. Бориса не арестовали – он успел уехать в Боровичи. По мнению М. Е. Маркова, после 1935 года отношение к молодёжи «из бывших» изменилось к лучшему. Толчком послужила реплика Сталина на одном Всесоюзном совещании «стахановцев». Там выступал один прославленный хорошей работой тракторист, который не побоялся сказать с трибуны совещания, что он – сын кулака, на что Сталин бросил с места: «Дети за родителей не отвечают».

В 1935 году Борис поступил в Ленинградскую Лесотехническую академию на факультет механизации и до лета 1937 года жил в общежитии института. Летом 1937-го года над Марковым М. Е. нависла угроза ареста в рамках «Большого террора». Ранее, в конце 20-х годов, он уже подвергался аресту по политическим мотивам (принимал на работу в свою геологическую партию «бывших» людей). Поэтому он уволился в Боровичах и уехал из города, устроившись работать в «Гидропроиз». Оттуда был командирован на Северный Кавказ искать воду для ставропольцев и калмыков. Клавдия Михайловна и Борис проживали во временной квартире в Ленинграде в доме № 15/17 по Коломенской улице рядом с метро «Владимирская». В ней потом в годы войны погибли архивы и документы Кускова Николая Николаевича.

После северного Кавказа М. Е. Марков искал воду в других районах страны. Дома бывал наездами. Ареста удалось избежать. В июне 1941 года он вёл работы на Карельском перешейке, незадолго до этого отвоёванном у Финляндии. Когда в июне 1941 года Борис защищал дипломный проект, уже шла война.

Вместо направления на работу он получил из Боровического горвоенкомата повестку. Клавдия Михайловна в начале июля 1941-го года также выехала по многолетней привычке в Боровичи. В середине июля 1941-го года в связи с развалом Северо – Западного фронта и стремительным приближением вермахта к Ленинграду был призван на службу и М. Е. Марков. Имущество, документы и прочие архивы семьи Н. Н. Кускова осталось без присмотра и были расхищены.

Борис Кусков, 1943 год

Борис попал в военное училище, готовившее офицеров– техников для частей реактивной артиллерии. Марков М. Е. в составе 237– й стрелковой дивизии воевал внутри блокадного кольца до конца декабря 1941– го года, после чего дивизия по Ладоге была переброшена в состав 54-й армии, пытавшейся прорвать блокаду в районе Шлиссельбурга извне. Там обморозился, попал в госпиталь как законченный дистрофик. После госпиталя был признан негодным к военной службе и определён работать в городе Кунгуре на Урале на огромный вещевой склад. Уцелел.

Борис же после ускоренного курса был выпущен из училища в звании техника – лейтенанта и попал в Гвардейский миномётный полк реактивной артиллерии РГК (резерва главного командования). В 1942 – м – 44 годах этот полк действовал в основном на Волховском фронте, обеспечивая Любанскую, Перешейскую, Синявинскую, Мчерскую и Новгородскую операции. В 1943-м году он уже гвардии старший техник-лейтенант. После разгрома группы армий «Север» под Ленинградом и Новгородом в начале 1944 года полк был переброшен на Карельский фронт, участвовал в боях на Крайнем Севере, в районе Западной Лиды, Печенги, Киренеса.

В 1945-м году полк оказался в составе 2-го Белорусского фронта (командующий – К. К. Рокоссовский), наступавшего на правом фланге по берегу Балтийского моря в Померании. В первой декаде марта пусковая установка, в которой находился Борис, наехала на противотанковую мину, он был тяжело ранен и скончался 15 марта 1945-го года. До дня Победы оставалось совсем немного мгновений. Похоронен он согласно официальному извещению и записи в Книге Памяти города Боровичии и Боровиченского района (стр. 261) на Северо – Западной окраине города Рцимистург (Померания). На этом пресеклась одна из ветвей потомков доктора Н. И. Кускова.