Полная версия

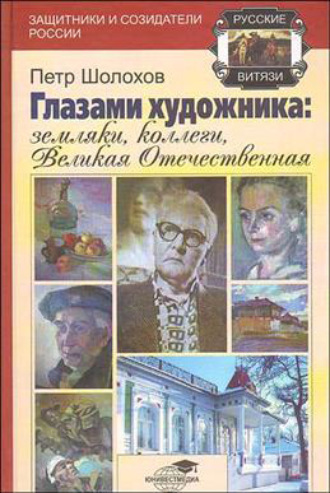

Глазами художника: земляки, коллеги, Великая Отечественная

Передо мной стояла, как и у других, первая рюмка вина, сам Михаил Алексеевич, пододвигая закуску, утверждал меня в качестве взрослого.

– Пётр Иванович! – говорил он, глазами указывая на рюмку.

Я по привычке боязливо оглядываюсь на родительницу – не видит ли она меня в новой роли? Да, я окончательно покорён был зятем, и стал он для меня, впрочем, как и для каждого члена нашей семьи, своим, близким человеком. Вот теперь я мог бы ответить уверенно на туманные вопросы сестры насчёт мужчин в земстве. Михаил Алексеевич Арсентьев – прекрасный человек.

После смерти нашего отца Михаил Алексеевич становится главой нашей семьи, без него не обходится ни одно мероприятие; на мой день рождения он делает мне капитальный подарок – вручает увесистый чернильный прибор. Внимание зятя к молодому человеку, каким я тогда был, окончательно покоряет.

В земстве я работал в отделе социального обеспечения, новый родственник переводит меня в свой отдел народного образования. Обуреваемый жаждой искусства, я изрисовывал обратную сторону деловых бумаг, пользуясь бесплатной натурой, делал наброски с посетителей. Подшиваемые к делу листочки могли составить целый альбом, но в результате я запутывал отчётность порученного мне дела. По временам «начальство» делает мне ласковые выговоры, журит, но, в общем, всё сходит с рук благополучно. Предложение ехать учителем в село Верхний Карачан спасёт меня и Михаила Алексеевича с его делами, которые я разнообразил как умел.

В тяжёлые дни голодовок сестра и зять выручают нашу семью. Визиты к ним не обходятся только угощениями; накормив родственника, его снабдят чем-нибудь на дорожку. Делалось это всегда с тактом, сердечно. Несмотря на это, мы однажды с младшим братом Борисом (впоследствии их зятем), засидевшись дотемна, не удержались от воровства, нарыли у них на огороде котелок молодого картофеля. Осуществляя этот дьявольский план, я презирал себя, но голод, как говорится, не тётка! Пережив трудное время, мы с Борисом чистосердечно признались Михаилу Алексеевичу в своих проделках.

Приезжает Тимофей, приятель из села Карачана, ещё удаётся составить ему протекцию. Это добродушное существо (конечно, из рисующих) – сама целина! Он временно поселяется у Михаила Алексеевича. Ежедневная возня с подчинёнными в земстве переносится таким образом в домашнюю обстановку. Вечерами у них можно было наблюдать такую картину: заботливое начальство устраивало Тимофею постель на полу, а тот, беспечно заложив ногу за ногу, покуривал табачок хозяина.

Мечта моя осуществляется. Я в Москве, учусь в художественной школе. Еду на родину в свои первые каникулы, везу матери «в подарок» кучу грязного белья, стоптанную обувь, одежду, требующую основательного ремонта. Быстро мелькают праздничные дни, снова забота об отъезде. Преодолевая невероятные препятствия, достаю плацкартный билет, не обходится без помощи Михаила Алексеевича. Они с сестрой приходят провожать меня в этот вечер. Долго играем в карты, засиживаемся. Шутка ли? Уезжаю на весь год! Пора спать: через 2–3 часа уже идти на станцию. Поцелуйный обряд – и я погружаюсь в сладчайший сон. Часы, как бы сознавая, что их игнорируют, отбивают семь, затем восемь, стрелки подобрались к девятке – чудесный сон продолжается. Караул! Пробудившись наконец, я готов был сойти с ума. Вскочив с кровати, бросался из угла в угол. Родительские стены показались тюрьмой, левая нога упрямо лезла в правый ботинок. Перед глазами всё прыгало, хотелось снова броситься на кровать и укрыться с головой, чтобы превратить этот кошмар в сновидение. Мать, младшие брат и сестра метались вместе со мной как угорелые, действительность была жестока. Я проспал поезд. Мой билет с плацкартой превратился в ничто. Неугомонное сознание рисует мне вдобавок скорый поезд в Москву, мчащийся на всех парах. Безвкусным показался мне мамашин чай в это несчастное утро. Я готов был биться башкой о стену, но обстановка требовала действий. До сих пор помню чувство, с которым я отправился… Куда же? Да опять к нашему доброму Михаилу Алексеевичу! Открыв мне двери, он стоял молча, глядя на меня как на приведение или выходца с того света. Очки у него полезли на лоб, вся фигура изображала вопрос, но, видя мою растерянность и крайнее смущение, он всё моментально понял и раскрыл мне свои родственные объятия. К вечеру этого дня моя оплошность была исправлена. Успокоившись, в каком-то блаженном состоянии побрёл я на реку. Чувство небывалой полноты охватило меня, благодарность судьбе за все её проделки. Всё существующее прекрасно! Не проспи я поезд – каким бы бедняком я мчался теперь в столицу. Счастливцем, как Адам в раю, лежал я обнажённый на берегу Вороны, глядя на задумчивый дубовый лес, на это ласковое, по-осеннему зеленоватое небо.

Когда эта самая судьба привела меня на Арбат, 51 в женское общежитие первого М. Г., где я встретил Катю, я восторжённо писал на родину в Борисоглебск о своём чувстве. Михаил Алексеевич прислал мне солидное письмо с почерком, по которому можно было учиться чистописанию: «Петя, женщина – существо слабое, беззащитное. Оно…» – и так далее в этом роде. Я немного позабавился чеховской, юмористической форме определения женщины, но в глубине души был с ним согласен и бесконечно благодарен своему корреспонденту.

Позже, устроившись с Катей в своей квартире, мы встречали Михаила Алексеевича, приезжавшего в Москву со своим отчётом в министерство, не один раз. Заявлялся он, громоздкий, привычно добрый, извлекались родительские пышки, отечественный гусь, оплывший жиром. Вечерами мы все трое собирались под зелёным абажуром в кухоньке у плиты. Из жаровни извлекался противень с очаровательным землячком в окружении гречневой каши и картофеля. В эти вечера мы засиживались за полночь, играя в карты, беседуя о днях былых и даже устраивая концерты.

Михаил Алексеевич любил игру в карты, преимущественно в «шесть листов» или в «подкидные», как говорил он. Карты были для него не отдыхом, как для большинства, а напряжённой работой внимания и больших волнений, особенно в тех случаях, если партнёром оказывался шутник вроде меня. Тогда, насытившись игрой, мне удавалось ловко рассовывать карты по карманам. Он, обнаружив эти проделки, сердился, огорчался и ворчал: «Родимец тебя забери…» или «Греха сколько!» За игрой он знал все карты партнёра и противников. Выпутывался из самых трудных обстоятельств, но играл всегда честно.

Однажды в его приезд к нам мой ученик прислал пригласительный билет на два лица: был просмотр нового фильма в Доме писателей на улице Воровского. Против воли увлёк Михаила Алексеевича на этот вечер. Он только что купил новые галоши в Мосторге, и мы всю дорогу говорим с ним об этой удаче, любуясь его галошами. В раздевалке, к великому его огорчению, эти галоши спёрли. Чувствуя всю неуместность охватившего меня веселья, я впадаю в форменную истерику, хохочу как безумный.

В другой приезд к нам Михаила Алексеевича Катя достаёт нам билеты на «Интервенцию» в театр имени Вахтангова. Я снова соблазняю его: «Живём-то рядом». Постановка ему не понравилась так, что он порывался уйти в середине действия. Отныне само слов «интервенция» стало у него ругательным. Пьеса эта с преобладанием крикливых лозунгов, обилием кумача не могла его удовлетворить.

– Орут истошным голосом, – говорил он. – «Интервенция!», прости господи, греха сколько.

Дни и ночи сидел Михаил Алексеевич со своими отчётами и докладными записками. Он как-то привёз из Борисоглебска маленькие отцовы счёты, они до сих пор хранятся у нас. В случайной карикатуре я так и изобразил его в облаках дыма с блестящей лысиной, сидящим за столом как бог Савоаф со счётами вместо скрижалей. Папиросы всех сортов, табак, махорка, окурки окружают его. При проводах я в виде шутки прятал во все карманы его пиджака и бумажник записки, приготовленные заранее. Дома, встретив «столичного муженька», читают: «Дорогой папашка! Не забывай своего тигрёнка» или «Славно мы с тобой дербалызнули, плакали казённые денежки!» Я сочинил шуточную поэму, посвящённую Михаилу Алексеевичу, она начиналась словами: «Джамбул степей борисоглебских, пою на счётах сладкозвучных, что дважды два не будет пять…» В моём шуточном историческом очерке я живописую Михаила Алексеевича таким образом: «Шествие замыкалось громоздкой, совершенно квадратной фигурой рыцаря в скромных доспехах. Плащ из чёртовой кожи и пенковая трубка, которой он немилосердно отравлял воздух, самому жадному взору создавала непроницаемую завесу. Невидимые в этом чаду рубцы и шрамы, солидный нос (по-русски картошкой) и развитые челюсти, свидетельствуя о былых схватках в турнирах и пирах, придавали этой фигуре ореол уверенности и чрезмерного покоя». Все эти вещи развлекали его, он никогда не обижался. Сам же он, вспоминая старину, любил рассказывать одну и ту же историю, которая со временем превратилась в несложную биографию, включив в себя всё яркое, чем одарила его молодость. «Вот когда я служил в мастерских на железной дороге», – так обычно неторопливо начинал Михаил Алексеевич, раскуривая свою папиросу или свёртывая из газеты козью ножку. Перед усыплённым слушателем проходит картина за картиной: городское училище, рыбная ловля, мать-покойница, наконец, он подходит к самому значительному пункту повествования – какой был завтрак в мастерской за медный пятак «в то золотое время». Заключительная глава о паровозной детали, которую подменяют ему товарищи, чтобы пропить, снова приводит его в волнение.

Михаил Алексеевич был страстный рыбак, преимущественно на хлыста. Засучив брюки по колено, а чаще совсем без штанов он мог стоять в воде целыми днями.

Михаил Алексеевич был семьянин, сестру мою звал в шутку Раидия. Будучи лет на десять старше её, он быстро терял молодость. Последние годы его были омрачены какими-то неясными нам издалека интимными осложнениями в семье. Война с её тревогами о детях, годы непрерывных забот, голод, бессонные ночи честного труда и, наконец, инвалидность, и вот совсем недавняя смерть.

Нам, не видевшим его в последние годы, трудно представить себе его больным, немощным. Всё кажется сидит он в облаках фимиама табачных плантаций всего мира, заваленный бухгалтерскими книгами, отчётами, щёлкая рукой на счётах, очки сдвинуты на обширный лоб, откуда-то сверху неясным бормотанием шлёт ему свои заклинания периферийное радио, и ему сладко дремлется. «Родимец тебя забери, – шепчет он, пробуждаясь, прислушиваясь. – Греха сколько!» И с новой папиросой во рту принимается за прерванную работу.

А во дворе за окном по-прежнему пышно цветут клумбы георгинов, взращённые любовной рукой этого скромного труженика от бухгалтерии. В наши дни, насыщенные мелким эгоизмом и грубостью, особенно чувствительна утрата этого чистого доброго сердца.

Верхний Карачан

В моих руках удостоверение в виде жалкой четвертушки линованной бумаги, она гласит о том, что в 1918 году я был преподавателем Карачанского высшего начального училища. Удостоверение заверено круглой печатью и подписями. В стране свирепствовали гражданская война, голод и разруха, но это село каким-то чудом оставалось мирным уголком. Была здесь и партийная ячейка, организованная, между прочим, сыном священника местной церкви, комитет бедноты возглавлял вечно пьяный инвалид империалистической войны, да и так называемые кулацкие семьи пока что жили спокойно, будто и не было никакой революции. Мне и моему родственнику Георгию, жителям города Борисоглебска, предложили места учителей в Верхнем Карачане. Нам нет еще и двадцати лет – Георгию с его аттестатом мужской гимназии поручаются математические науки, мне, учившемуся в художественной студии города Борисоглебска, – рисование, черчение и, для округления ставки, уроки географии.

За учителями в город присылают лошадь. Над головой изумрудное небо бабьего лета, под ногами опавший лист золотой осени. Лошадёнка еле тащится, мы тоже идём неторопливо. На возу, в чемоданах, груз премудрости: история искусств (всех времён и народов) Гнедича, тощий учебник географии Иванова и задачники Георгия. Есть и чтиво: от Чехова до Леонида Андреева. Из иностранной литературы, кроме Кнута Гамсуна и Джека Лондона, книжка о Шопенгауэре и томик «Заумной философии» Фридриха Ницше. Распростившись с лесной дорогой, едем полем.

– Теперича до Карачана рукой подать, – говорит мужичок, берясь за кнут.

Село, расположенное в котловине, открылось неожиданно блеском крестов колокольни. Подняв хвост, обрадованная лошадёнка демонстративно остановилась и ржёт от удовольствия. Повременив, наш возница берёт её под уздцы, и мы спускаемся в низину. Здесь, на обширной площади, кроме церкви ещё и трактир – довольно ветхое здание с круглым высоким порогом и навесом по всему фасаду – здесь наша квартира. Передняя комната сплошь заставлена столами и скамьями, у буфета за стойкой суетится старушонка – это хозяйка, она добродушно покрикивает на сонных дочек. В глубине трактира красная дверь в уютную комнатёнку с горячей печкой и двумя кроватями для новых жильцов. В углу икона с лампадкой и сундук с приданным дочек хозяйки. Два крохотных оконца у стола, на двери крючок.

По всему видно, молодые люди попали в райскую обстановку, их школа вне села в старом особняке господ Парфёновых; бывших владельцев загнали в подвал, вся их семья от мала до велика – последователи Льва Толстого, вегетарианцы, живут огородом. Школа на высоком фундаменте, окнами обращена в большой запущенный сад. Две огромные светлые комнаты с террасой и колоннами отведены под классы. Тесноватая учительская забита школьным инвентарём. Глобус и рыжие географические карты, имея ко мне непосредственное отношение, пугают. Первым делом знакомимся с местными учителями, их пока что двое. Кученкова Александра Васильевна, Шура, как мы звали её впоследствии, окончив в Петербурге Высшие женские курсы, преподавала русский язык. Несмотря на кулацкую семью, пользовалась на селе общей любовью. Молодая женщина, лет двадцати трёх – двадцать четырёх. Она была умна и женственна, и в то же время по-мужски курила махорку, не отказывалась от самогона. В ней всё было горячо и таинственно, вплоть до жениха, в существование которого мне не хотелось верить. Учитель пения Хитров, из местных жителей, руководил церковным хором, самоучкой играл на скрипке, при первой встрече отрекомендовался просто – Григорий. Уроки истории и естествознания пока что оставались свободными. Мне представилась возможность поехать в город с адресами возможных учителей для переговоров.

Я отправился в семью Рашевских, к Верочке, недавно окончившей гимназию. Её я знал по рассказам Георгия, учившегося с её старшим братом в гимназии. В семье Рашевских главой семьи была мать, в прошлом учительница. Я не скрыл от матери и дочки, что у меня на руках имеются и другие адреса. Карачановскую обстановку я представил ей в самом привлекательном свете. Кандидатка в учительницы стояла молча в дверях, она была очень мила, с пышной косой и ласковыми серыми глазами. На вид лет шестнадцати, миниатюрная блондинка, выглядела девочкой-подростком.

– А почему Вы остановились именно на Верочке? – лукавый вопрос родительницы заставил меня откровенно покраснеть.

Забыв всю дипломатию, я растерянно молчал.

– Ну, судя по Вам, там всё отлично! – заключила маманя и тут же дала своё согласие.

Начался учебный год, мой страх перед уроками географии оказался напрасным. В сельской школе царила патриархальность, авторитет учителя был непогрешим. Возраст учеников – парней и девушек – был подстать нашему. Учительницу истории и естествознания ждали с нетерпением, а когда она наконец-то явилась, от неё все были в восторге. Правда, Верочке скоро пришлось помогать, её до смешного никто не боялся. На уроках молодая учительница усаживалась где-нибудь позади класса, растворяясь среди учеников. Квартиру Верочке выделили неподалёку от нашего трактира у одиноких старушек – бывших монашек.

Между собой наши учительницы жили на редкость дружно. Верочка быстро подчинилась более опытной Александре Васильевне, самогонку пить она не смогла, но курила уже вполне самостоятельно – вместе с этим Верочка в моих глазах теряла былую привлекательность.

Осень того года была сухая, тёплая и долгая, вся обстановка способствовала нашим прогулкам с учительницами по вечерам, чаще всего мы уходили в поле, к той дороге, по которой въехали впервые в село. Там, погнавшись за Верочкой, я поскользнулся и упал, порвав на коленке новые брюки. Вгорячах я не почувствовал боли, гораздо чувствительнее оказались издёвки Георгия. Увидев меня с продранным коленом, он воскликнул:

– О, Езус Мариус! Что я скажу теперь Прасковье Андреяновне? Ты помнишь, Пётр, наказы матери беречь новые брюки?

Я сгорал от стыда и смущения, а Георгий под общий смех продолжал издеваться:

– Ты, – говорит, – смотри за ним, Вера, чтобы этот оболтус новые брюки не занашивал.

Верочка вручила мне две английские булавки, а по нашем возвращении Шура, невзирая на мои протесты, взяла злополучные брюки и утром, к урокам, катастрофа была ликвидирована. Кажется, эта прогулка наша с учительницами была последней.

Поздняя осень с неизбежными заморозками, холодными дождями, мокрым снегом отрезала нас от всего окружающего, да и занятия в школе стали требовать серьёзной подготовки. Мы замкнулись в своих стенах. По возвращении из школы нас ждал обычно готовый обед. Старушка-хозяйка была к нам весьма внимательна, сосредоточивая у нашего стола все запасы, находящиеся в её распоряжении. Буфет трактира, горячая еда, погреб и даже её дочки – всё приводилось в движение. Обстановка поощряла нас к обжорству, и мы, соревнуясь, не щадили своих животов. Я не буду описывать меню, оно не было разнообразным. Порции были немаленькие, пища тяжёлая, но не было случая, чтобы мы не доедали. Если мы появлялись почему-либо раньше обычного, нам подавали в виде закуски огромную сковороду жаркого из кусков свинины с картофелем. Это дежурное блюдо трактира неописуемо. Будучи раскалённым, оно жглось, прыгало со сковородки на стол, брызгалось, шипело, будто живое. Георгий, раздувая ноздри, как арабский конь, торжественно изрекал:

– А ну, Пётр! Не посрамим земли Русской!

От заворота кишок нас спасали два пузатых чайника с крутым кипятком и мёдом. После такой трапезы набрасывался в комнате на дверь крючок, и мы лениво разбредались по своим койкам. Однажды по возвращении из школы мы обнаружили в трактире мёртвую тишину, холодную плиту и отсутствие хозяек. Это было воспринято нами по меньшей мере как землетрясение. Не понимая, в чём дело, досадуя, мы принялись разыгрывать роль смертельно оскорблённых.

– Старуха совсем от рук отбилась, – ворчал Георгий, вращая белками глаз.

Я тоже вторил ему:

– Хороша тёща! Нечего сказать.

– Чёрта с два, – продолжал Георгий. – Придётся ей выговор закатить!

– Слушай, Георгий, давай объявим голодную забастовку, – фантазировал я.

– Да, это было бы неплохо, но уж больно сейчас жрать охота!

Но вот двери трактира захлопали, во всех углах раздались живые голоса наших хозяек, и всё пошло как обычно, нас пригласили к столу, и гнев наш растаял мгновенно.

После короткого отдыха следовали жареные семечки, за ними отправлялись обязательно вместе. Древняя старушка, соседка, – большая мастерица по этой части. Пристроившись к горячей печке, утопая в лузге, мы читали что-либо по очереди.

В часы обеда трактир закрывался, но за вечерним чаем к нашему столику подсаживались посетители, особенно докучал нам шумоватый во хмелю председатель комбеда, нам никогда не удавалось видеть его трезвым. Он любил спорить и своих противников убеждал костылём, с которым никогда не расставался. Нас с Георгием он звал почему-то коллегами, рассказывал свою пьяную биографию, соблазнял самогонкой. В сумерки в нашей комнатке зажигалась керосиновая лампа с бумажным абажуром, и мы деятельно готовились к урокам.

Трактир не имел двора и удобств. Неподалёку хозяйкой был куплен пустырь, охраняемый цепной собакой. Туда-то в любую погоду мы по надобности совершали ежедневные прогулки. Наши организмы работали с удивительной точностью, как отрегулированные автоматы, случайное расстройство постигало всегда обоих.

В особо сильные морозы мы спали на одной койке, набожными хозяйками зажигалась лампада, и мы, сумерничая, предавались фантазиям. На стене у нас были снимки с картин Третьяковской галереи издательства «Кнебель». Общей симпатией у нас пользовался портрет княжны Долгоруковой в кружевном чепчике, с чудесными глазами работы художника Кипренского. Учительницам, тем более простоватым дочкам нашей хозяйки, трудно было соперничать с этой гордой аристократкой.

В часы досуга мы ещё и рисовали. У меня был опыт художественной студии и некоторый профессиональный курс, так что, редко удовлетворяясь работой, я часто повторял, Георгий попросту копировал что-нибудь, стремясь к тщательности работы и чистоте. Это создавало ему общее признание окружающих к посрамлению мятущегося учителя рисования. По вечерам, когда оканчивался шум трактира, к дочкам хозяйки собирались подруги, почти у всех этих девиц были хорошие голоса, пелись главным образом украинские песни, концерты устраивались у наших дверей. Нами владело непонятное упрямство, мы боялись нарушить добровольное затворничество, хотя порой нам очень хотелось взглянуть на этих «птичек». По соседству с трактиром жил вдовец – бухгалтер сельпо. Его знало всё село и звало просто Леонидыч. Пожилой, добрый и необыкновенно общительный человек, к тому же на свою беду ужасно влюбчивый – кажется, не было в селе ни одной девицы, которой он бы не делал очередного предложения. Несмотря на эту странность, он был душою карачанского общества. Равнодушие учителей выводило из себя всю эту компанию.

Однажды Леонидыч был направлен к нам в качестве разведчика, мы встретили гостя очень любезно, усадили, я продолжал читать вслух скучнейшие страницы первого тома Гнедича о Египте: «Странные стебли папируса послужили, вероятно, прообразом…» и так далее. Леонидыч, угостившись у нас жареными семечками, беспокойно ёрзал на табуретке, поглядывая на дверь, не решаясь прервать чтение. Мы же с Георгием, будто не замечая беспокойства гостя, продолжали читать: «Иногда к нему прислонялось нечто вроде кариатиды, самый фуст либо украшался каннелюрами, либо расписывался иероглифами». Георгий, добавляя масла в огонь, попросил повторить это интересное место. Убедившись в нашей занятости, Леонидыч откровенно позёвывал, извинялся и исчезал, создавая нам за дверью ореол высокой учёности.

Николин день! Никогда не будет так искрится и скрипеть под ногами снег, как это было в ту далёкую карачанскую зиму. Сохранилась моя карикатура с надписью: «Профессора математических и изобразительных наук по дороге в школу». Фигура Георгия изображена в наушниках от мороза, с прямыми плечами под линейку, сапоги бутылками и огромная кепка – всё в характере. Себя я изобразил с маленькой, сильно запрокинутой головой и опущенными плечами.

К весне совершенно неожиданно изменилась вся обстановка. В мирную жизнь Карачана ворвалась буря Гражданской войны. Село заняли казаки, само собой окончилось и наше затворничество, исчезли уют и беспечность, грубый пинок солдатским сапогом в дверь сорвал крючок, застав Георгия за бритьём. Вояки устроили в нашей комнате настоящую парикмахерскую с очередью. Последний «клиент», приведя себя в порядок, не задумываясь, положил бритву в карман.

Полувоенный костюм, галифе брюк, вся выправка Георгия наводила казаков на мысль забрать его с собой. На меня они как-то не обратили внимания. Хромой председатель комбеда, ещё накануне почуяв недоброе, успел скрыться.

Работа в школе прервалась. Война проходила на наших глазах. Поражало бесстрашие казаков: под градом пуль, спешившись, они спокойно курили махорку, а по бугру вдали виднелись фигурки красноармейцев с пулёметами.

Воспользовавшись временным затишьем, мы с Георгием отправились на село к нашему учителю пения за молоком, кстати, думая послушать его игру на скрипке. Война устроила нам «концерт» на половине дороги, застав в проулке между плетней. Вначале над нашими головами рвалась картечь, осыпая нас осколками. Бабы метались как угорелые, загоняя скотину, закрывая ставни. Нас нагнал конный казачий отряд, загородив весь белый свет. Впереди в чёрной бурке и папахе набекрень офицер, размахивая нагайкой, устраивает допрос. Попираемые грудью лошади, стоим с Георгием бок о бок, вдавившись в плетень. Морда лошади обдаёт мои очки пеной, я слепну. Оснащая речь бранью, офицер кричит:

– Откуда?

Отвечаем:

– Из дома.

Грозный окрик:

– Куда?

– Домой.

– Кто такие?

– Учителя! – отвечаем растерянно.

– Ах, мать вашу! – взревел всадник.

Лошадь под ним взвилась на дыбы, разговаривать было некогда, рвалась шрапнель, вертанув на нас ещё раз нагайкой, пришпорив лошадь, офицер умчался. Бородачи, бросив свирепый взгляд в нашу сторону, ускакали вслед за своим командиром. Под треск шрапнели отряд, торопясь, ураганом промчался вперёд, оставив за собой на снегу свежий след крови. Всё свершилось так молниеносно, что мы не успели даже испугаться, понять, чему подвергались.