Полная версия

Современный шестоднев

Современный шестоднев

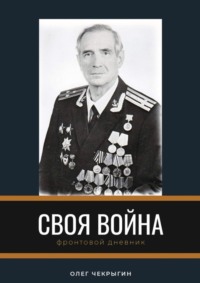

Олег Чекрыгин

Дизайнер обложки Дарья Надеина

© Олег Чекрыгин, 2021

© Дарья Надеина, дизайн обложки, 2021

ISBN 978-5-0053-6898-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Пашеко дико закричал, и продолжил свой рассказ» («Рукопись, найденная в Сарагосе»)

Посвящается домовенку Кузе, который все это и нашептал.

.Предисловие

Мы рукопись разрозненную эту собрали по кускам из Интернета. Нам автор неизвестен, и себе мы не можем авторство присвоить, приписавши. Поэтому мы вымыслили имя, которое вам ничего не скажет. А если автор все ж когда-нибудь найдется – пусть сообщит нам. Мы ему признание вручим, и огласим его в печати. Засим примите наше к вам почтение, и не взыщите с нас за содержание.

И был вечер, и было утро – день первый

Сон

Лениво и плавно, не чуя ног, как бывает только в зачарованных снах, они, рука в руке, брели по пустынной желтой дороге меж песчаных холмов. Справа вздымались, охряно сияя в полуденном солнце, дикие безлесные горы. Слева, за холмами, угадывался невидимый утопающий в зелени южный городок, но дорога вела мимо, и внезапно, за поворотом, открылось море. Они оказались на пустынном морском берегу, оба нагие. Ее рука легко выскользнула из его слегка сжатой ладони, и он смотрел, как она бежит к воде, почти не касаясь красного тугого песка легкими босыми стопами, и вбегает в пену прибоя, охватившую ее накатом волны аж до самых бедер. Как поворачивается к нему ее нежное дивное лицо, и тугие маленькие груди слегка поднимаются вслед за протянутыми к нему руками.

Охваченный силой любовного желания, он двинулся было к ней, медленно, тяжело увязая в ставшем вдруг сыпучим зыбком песке, но она, шаля, вдруг повернулась вправо и прямо по воде, по мелководью, расшлепывая зелень волны в пену и муть, помчалась к маячившей в стороне лодке. Ее груди прыгали вразнобой при каждом скачке, и он, внезапно обретя легкость в ногах, понесся наискось, наперерез, вскочив с кормы раньше, чем она подтянулась на руках, карабкаясь с борта. Подхватив ее подмышки из воды, он осторожно поставил ее на зыбкое нагретое дно и прижал к себе всей длинной ее свежего юного тела, ощутив упругую твердость грудей и ершистую выпуклость лобка под плоским девичьим животом. Смеясь, она отстранилась, упершись ему в грудь своими игрушечными кулачками, и когда он отпустил ее, села, откинувшись на мягкую спинку носовой банки. Желание вновь вскипело в нем, но на его движение к ней она, продолжая улыбаться призывно, в то же время сделала предостерегающий отталкивающий жест узенькой ладошкой, и он, смирившись, попятился, нащупывая ручку мотора. Мощный движок, вспенив белым буруном воду за кормой, рванул лодку прочь от берега, и она, задирая нос выше горизонта, понеслась в морской простор навстречу солнцу, стоящему в зените.

Однако, едва лодка набрала ход, безмятежная картина открытого моря впереди странно нарушилась знакомой чередой деревенских домов, целая улица которых, взявшись неизвестно откуда, вдруг оказалась перед лодкой прямо посреди моря. Не успев удивиться, он, сманеврировав, на полном ходу проскочил в проулок между двумя соседними домами, смутно разглядев в конце его вроде бы вновь открывающийся вид свободного моря, и надеясь объехать возникшее недоразумение. Не удержавшись, он глянул через проносящуюся мимо изгородь налево, в огород, на месте которого катило волны замусоренное размокшим сеном и жухлой листвой море: в нем преспокойно плавали себе ульи и проволочные клетки с мокрыми напуганными кроликами, которых разводил и держал знакомый ему хозяин. Все это он увидел в секунду, но глянув вперед, вместо морского простора увидал нависающую над ним справа черно-желтую громаду океанского танкера, пересекшего его курс всего в полсотне метров. Уходя от столкновения, он до отказа вывернул влево, но и танкер переложился на левый борт, отрезая ему возможность маневра. Лодку закрутило в бурунах, и по касательной, боком, ударило о борт огромного судна. Однако, крушения почему-то не последовало, лодку просто мягко толкнуло, и стало крутить, крутить… как в замедленном кино. Это было совсем не страшно. В последний момент он с облегчением понял, что девушка с носа куда-то пропала и теперь в безопасности – и сознание покинуло его.

Очнулся он в странном месте, стооя на твердом песчаном полу посреди громадной сводчатой залы, освещенной неверным желтым, как бы факельным светом. Из залы низкими черными провалами уходили во тьму многочисленные галереи, из которых только одна, справа от него, была освещена тем же самым призрачным желтым светом, лившимся, казалось, из самих непрозрачных песчаных стен. Непроизвольно подняв вверх голову, он с неописуемым изумлением обнаружил, что над ним, вместо свода, располагается громадная, может быть, в километр, толща воды, с просвечивающим оттуда, сверху, тусклой голубизной, должно быть, небом. Наверху, над головой, на разных глубинах, стаями, похожими снизу на пласты зыбкого коричневого дыма, клубились разные рыбы, от крохотных и до чудовищно громадных, смахивающих на огромных змей. Пока он дивился на невиданную картину, и силился понять, как, находясь на такой глубине, легко дышит в воде, будто воздухом, вовсе не ощущая чудовищного глубинного давления, из темных галерей стали вереницами выходить люди, и сливаясь воедино, мерно, без толкотни, потекли через залу мимо него в освещенный коридор справа. Он глядел на них, разиня рот, как они проходят чередой, сосредоточенно, молча, с поникшими головами, и тут до него стало доходить. Он спросил вслух, ни к кому особенно не обращаясь: «Мы что – умерли?», – и получил ответ неизвестно от кого: «Да, мертвы. Следуй за нами». Ни с чем не сравнимый ужас настолько сковал его, парализовав разум и волю, что он на некоторое время как бы выпал из действительности. А когда очнулся, оказался стоящим в обтекавшей его толпе теней посреди того самого освещенного коридора, оба конца которого терялись в полутемной дали, напротив белой больничной двери, в которую было суждено войти ему одному, он это откуда-то знал. Толкнув дверь, он оказался в больничном «предбаннике», мутное окно напротив было неряшливо замазано до половины масляными белилами, грязно-желтыми на просвет. За белым столом сидел некто в медицинском халате, без лица, и этот кто-то молча указал ему на дверь слева. Взявшись за обмотанную сырой марлей никелированную скобу, он потянул на себя дверь, и, шагнув через порог, отшатнулся: он был в церкви. Служба только что отошла.

Убедившись, что никакой двери за спиной уже нет, он почему-то не удивился, и с легкостью протиснулся сквозь толпу деловито суетящихся и спешащих на выход городского вида прихожан в придел, где, как он понял, готовится отпевание. Пять гробов стояло в ряд у амвона, пономарь в замызганном стихаре сосредоточенно дул в кадило, а из боковых врат алтаря как раз вышел, наскоро поправляя колом сидевшую старенькую ризу, незнакомый батюшка, совсем еще молоденький. Люди, ожидавшие отпевания, вставали со скамей, зажигали одну от другой приготовленные заранее свечи. Некоторые плакали, утирая размокшие лица платками и бумажными салфетками. Мужчины потянулись наружу – курить. И тут он увидел ее. Свою жену. Она стояла спиной к алтарю, завязывая сзади на шее знакомую черную постовую шаль. Лицо у нее было совсем старое, и какое-то мертвое от горя. Не чуя под собой ног от вновь накатившего волной страха, он приблизился к крайнему гробу и глянул в неузнаваемое распухшее сине-багровое – свое – лицо. И, удушливо рыдая, повалился без памяти прямо в отверстый гроб.

Пробуждение

Отец Полипий пробудился ночью в слезах, которыми намокло все: лицо и наволочка, а также борода, на ощупь превратившаяся в мочало. Еще не окончательно проснувшись, он плакать продолжал. Но душу растревоживший кошмар уже рассеялся, и место уступил отраде облегченья: «Слава Богу, что это сон, всего лишь сна причуда…»

Отерев – скорей, размазав по лицу остывшую горячечную влагу, он продолжал с закрытыми глазами, с не утихающей еще тревогой прислушиваться в темноте к нарушенному было течению размеренному жизни. Ничто, однако, наяву не предвещало трагического смертного исхода, вторжением грубым испугавшего его. В мирной тишине квартиры чуть слышно где-то капала вода, да шаркали часы, идя неспешно: громадные, напольные – в гостиной, старинных, еще дедовских времен. Вот зашипел ударный механизм, затем, спустя протяжное мгновение, звон гонга раскатился глуховатый, один протяжный, тягостный удар. И сразу где-то далеко завыл натужно, на выходе из парка разгоняясь, троллейбус первый, утра ранний вестник.

Вообще-то в сны отец отнюдь не верил, и веру прихожанок в сновидения при случае высмеивал жестоко. «Представьте», – говорил попам, бывало, – «на исповеди все мне норовят перечисленья вместо согрешений намедний сон подробно рассказать. И ведь буквально каждой Христос являлся, или – Божья Матерь». В последние года уже и вовсе не исповедовал – так достали бабы. А если за нуждою многолюдства и выходил по случаю – то, сходу накрыв епитрахилью подходящих, бывало, спросит только имя, да и – с Богом. Так что, сколь ни будь народу, в минуты всех буквально отпускал. Настойчивых особо – отсылал к другим священникам за ихнею нуждою. А пусть теперь-ка с ними, коль охота, кто помоложе, ладят, как хотят. В Соборе, благо, где он настоятель и при Владыке лично состоял доверенным лицом, секретарем – попов всегда довольно, недостатка – как в штатных, так в сверхштатных – не бывало. Вот и пристало с женским полом им возиться, бредни слушать их.

Однако, самому ему случались раз несколько особенные сны. К примеру, перед самым посвященьем в священный сан ему во сне явился – Сам Спаситель, и ризу красную надев ему на плечи, собственноручно причастил его из чаши – как архиереи священников за службой причащают. Такие сны свои отец Полипий считал за вещие, гордился ими, и любил в кругу священства собратьям рассказать для назидания.

А ныче – вот. Вновь вспомнилась, буквально перед глазами встав, взглянув из гроба издевкой смерти тронутая маска родного и любимого лица. Так что же – смерть, иль как? И всплыло вдруг, придя на память, темное поверье: «Кто смерть свою видал, тот не увидит ее до веку – долго будет жить». И он, утешась, между прочим, усмехнулся, не удержавшись: «Экое бесстыдство приснилось заодно, помилуй Бог!». Вновь на мгновение предстало перед ним во мраке зримо наготы виденье – далекой, той, из детства, а затем – непостижимо слилось воедино с родным лицом и телом столь знакомым – жены законной, все еще пригожей, дышавшей рядом тихо, безмятежно, не зная ни печали, ни тревог. Как звали ту? Ах, да, – звалась Олеся… Первая любовь. И, пожалуй, единственная. Была она красавицей когда-то, и общешкольной «королевой красоты». Ее чуть удлиненное лицо с прекрасными глазами нежной лани мужчин с ума сводило поголовно буквально всех. В шестом, должно быть, классе, как грудь ее обозначаться стала, за нею парни вслед пошли гуртом: встречали, провожали, и у дома дежурили, в подъезде дожидаясь. А по утрам, чья очередь была, считали счастьем, с ней идя от дома, ее портфель до школы донести. Кто понаглей, порой ее пытались в углах зажать и тискать всей толпой. Иль после физкультуры в раздевалке дождаться, чтоб облапать невзначай. Она как должное, все это принимала, вполне по-королевски, не смущаясь нимало этой грубостью внимания. Но на ухаживания не отвечала, и никому из многих ухажеров не отдавала никакого предпочтения: не встречалась ни с кем наедине, и на свидания приходить не соглашалась. А с ним – сама пошла к нему и сразу, как только духу, наконец, набрался, и улучил момент позвать прийти к нему под глупым, неуклюжим, простым предлогом провести вдвоем последний день весны, и тем отметить успешный переход в десятый класс.

Сквозь накатывающую дрему вспоминал он, как привел ее домой. Как в сумерках сидели с нею рядом, нога к ноге, на пухлой и горбатой софе старинной. Как он приобнял ее за плечи тонкие рукой, заброшенной как будто бы случайно на спинку, а другой рукой касаясь смелее то волос, то рук, то платьем обтянутых остреньких коленок, все говорил и говорил – а сам пьянел все больше от близости ее, от ее быстрых зазывных взглядов из-под ресниц пушистых, от возможной доступности желанного девического тела. Но, сробев, он упустил тогда свою возможность. Поцеловать ее он не решился, и не попробовал к ней прикоснуться явно. А вскоре, летом, она уехала с семьей – в командировку отец был послан за границу дипломатом. Так насовсем они тогда расстались. Он наяву ее нагой не видел – лишь только в снах, которые с тех самых далеких пор еще – нет-нет – да снились. Что ж, и теперь еще – жива-здорова. По доходившим до него недавно слухам как будто счастлива вполне в законном браке. Вот интересно, какова она сегодня? Да, жизнь прошла – давненько это было.

Утро

Проснулись поздно, да и то – от телефона, назойливо звонившего в гостиной. Матушка София, всполошась, вскочила, как была, нагой с кровати, накинула халатик, и прикрыла за собой из спальни двери. А он, вдруг возбужденный мелькнувшим видом наготы ее, подумал, что – хорошо бы… А что? Можно, все законно. Поста нет – нынче, Слава Богу, Святки. А понедельник был в Соборе выходным днем. Сегодня, правда, по уставу полагалась торжественная всенощная под праздник Обрезания Господня. Но, однако, хотя и Красный Праздник – на Руси всегда он не в чести был, и почитался – «жидовским» как бы. И отец Полипий (как и Владыка, впрочем), в том нужды не видел, чтоб утруждать себя служением лишним, предпочитая Старый Новый Год отметить (такое только мы могли придумать) в компании веселой на досуге.

В общие-то выходные служили постоянно всем составом. В субботу, на поминовение усопших, и в воскресенье – что за ранней, что за поздней – в Соборе, пережившем без закрытья советской власти семь десятилетий, людей всегда полнехонько бывало. А уж на праздниках, коли служил Владыка – не протолкнуться было от народа. «Когда у всех людей нормальных выходные, иль праздник – у нас самая работа», – так сетуют, бывало, меж собою попы тихонько, втайне от начальства.

Почувствовав, однако, нетерпение, он крикнул, приподнявшись на постели:

– Послушай, Сонька, где ты там? Ты скоро? Я жду тебя! Иди сюда скорее!

Закончив разговор по телефону, она открыла дверь, и на пороге застыла в настежь распахнувшемся халате. Глаза от удивления округлились, ее как будто распирало от желания скорее с мужем новостями поделиться. Однако, он, того не замечая, буквально пожирал ее глазами. Все больше возбуждаясь, он рывком одеяло прочь откинул.

– Ах, вот что. Надо же, а я не ожидала.

– То самое. Иди ко мне скорее.

– А тебе можно? Ты не служишь завтра?

– Не можно, можно – не тебя спросили. Знать, ваше дело – бабье. Ты читала, небось, «Апостола» -то: «Баба в церкви – да молчит».

– Читала, да ведь мы-то – чай, не в церкви?

– Тьфу, дура. Я сказал – иди скорее.

Она к постели подошла неспешно, халат по ходу сбросив прямо на пол, и легла. Он, ласкою себя не утруждая, перекатился на нее привычно…

Она же, явно думая о чем-то, глядела в потолок все это время. Как только, отдуваясь и сопя, он сполз с нее на сторону, как тут же она болтать принялась без умолку.

– Звонила Тоня: « Будет ли Владыка?» – а я ей: вот, мол, у него-то и спросите. Сегодня собираемся попозже, чтобы к двенадцати попарившись – за стол. А после кто как хочет. Мы – домой? Предупреди, пожалуйста, шофера. А Леня-то – вчера вернулся только. Да не один. Ты представляешь, Полик…

«В баню – это славно», – дремотно думал, находясь еще во власти от пережитой сладости, – «опять же – привет компании честной. И сговоримся насчет охоты. Может, губернатор сегодня к нам пожалует на праздник».

Вообще, отец Полипий отношения, которые наладил постепенно с районным и губернским начальством, считал заслугой личной перед Богом. Его усилиями Церковь заняла достойное Ей место среди знати: губернскую «властную элиту» Полипий приучил к тому, что нужно им уважать «священный сан», который носителю дает права не меньше, чем звание и чин от государства – и властью над народом облекает. Конечно, «перестройка» лед сломала, который церковь отделял от государства. Когда в начале 88-го сам Горбачев впервые патриарха позвал на встречу в Кремль, чтобы лично с ним праздник обсудить 1000-летия Крещения Руси – тогда повсюду священников в райкомы пригласили. И тут уж – «кто сумел, тот – съел». С той встречи памятной в райкоме началась их дружба с губернатором, в ту пору всего-то бывшим партсекретарем на скромной должности районного масштаба.

Встречали их, и вправду, «по одежке» – поповской рясе, по нужде надетой по случаю официальной встречи. Однако, стоило ему заговорить – и рухнула стена предубежденья. Он говорил тогда им – не о Боге. До Бога – высоко, и «не мечите вы бисер пред свиньями…» – считал он. А о земном, для них вполне понятном. О том, какую видит роль, и место для церкви в нашем современном мире. Рты пораскрыли с самого начала, едва услышав от него, что Церковь – «коммерческое предприятие с быстрым обращением капитала и сверхвысокой (в десять раз, и больше) доходностью». «Свечка стоит – рупь. А пачка свечечек, в которой их – пятьсот, шетьсот и больше, обходится нам в сорок тех рублей: два килограмма, килограмм – за двадцать. Считайте сами прибыльность, доход…». Так и сидели, в удивлении рты разиня, пока он с цифрами все это доказал, не постеснявшись им открыть доход церковный, которым он один распоряжался. В то время выходило сорок тысяч рублей советских в месяц – это в скромном храме, в провинциальном малом городке. При том, что те партийцы получали высокую зарплату, не в пример рабочим ста рублям – до тысячи рублей, быть может, в месяц. Как церковь тут они зауважали. «А на умы и души кто сможет больше повлиять, чем церковь, своим авторитетом, что от Бога? И именем его грозя, и карой, к повиновенью, в том числе, и власти смирив, всех непокорных привести? Заметьте, то – без крови и насилья, лишь властью Слова Бога на земле». И провожать его они пошли – по той пословице, «за ум» – до самой двери. И из подъезда шли с ним до машины, поставленной не на служебную стоянку напротив главных их ворот партийных, а скромно сбоку, в тесном тупичке (в то время «Мерс» был редкостью изрядной; тем более – новехонький такой). Без шапок долго стоя на промозглом, февральском влажном и холодном ветре, договорили важные слова. И, наконец, прощаясь – обнялись, расставшись уже близкими друзьями, понятными друг другу до копейки.

Через неделю позвал его Петрович, райкома партии тогдашний секретарь для личного теперь уж разговора.

– Монастырь возьмете? Для техникума нынче строим здание, и к лету переедет он туда, чтоб год учебный им начать на новом месте. Монастырю хозяин нужен новый, а то растащат все окрестные крестьяне. На хлев свиной пойдут полы, а стены начнут долбить киркой на кирпичи. И вот еще. Теперь сбербанк начальству по-тихому огромные кредиты дает с рассрочкой аж на двадцать лет. Тыщ сто, а то и двести тебе дать можем, стоит захотеть.

Кредит он взял тогда из уваженья больше, чем по нужде. Однако оказалась в том выгода, предвиденная теми, кто деньги на кредиты раздавал – одним «своим», взяв деньги из сбербанка, куда народ приучен был годами тащить последнее, чтобы копить, и сохранить хоть что-нибудь «на книжке». Меж тем Полипий купил квартиру дочери в Москве, на Патриарших, в дорогом кооперативе. А через год, когда открыли перестройку, и деньги Павлов обесценил в тыщу раз – по-честному отдал все до копейки с процентами всего с одной зарплаты.

За монастырь тогдашний старичок, Владыка Тихон, взяться испугался: «Откуда столько денег мы возьмем на реставрацию, скажи-ка мне на милость? – «Владыко…», – «Нет, и нет! Не уговаривай меня, безумец, на эту авантюру. За нее лишусь я места – на «покой» отправят, на пенсию позорную меня!». Ну, как с такими можно дело ладить? Они у Церкви на ногах, как гиря, с которой каторжанин связан цепью.

Прошло всего с полгода, и на праздник Тысячелетия Крещения Руси Полипий был представлен генералу, который от госбезопасности приехал курировать губерний подготовку, и мимоездом на день был у нас. Сказал в беседе между прочим о насущном: «Хорошая епархия у вас. Хозяин слабоват, но мы заменим. Придут к вам наши люди, помогите им почву подготовить для того, кто скоро место старика займет, чтоб править власти помогать разумно. Сегодня в нашей горестной стране, коль скоро партия вот-вот сойдет на нет с ее идеологией бессильной – останутся две силы, стоящие всей жизнью за народ. Госбезопасность – власть, а Церковь – ее идейной стать должна опорой, и поддержкой, чтоб занять святое в душах место коммунизма, чтобы пустым оно не оставалось». На том расстались. И как прибыл из Америк, где восемь лет он пробыл при Советах, американской церквью управляя под мудрым предводительством ГБ, в котором он служил еще с Духовной Школы, строча на всех вокруг подряд доносы, Владыко новый, имя – Евпидорий – как они сошлись, едино понимая пользу Церкви в необходимом ей служеньи власти.

Выпитые за десяток добрый лет общения с начальством ведра водки, и, с точки зрения церковных правил, другие «вольности» были, он считал, необходимой и неизбежной «жертвой Богу», которую он приносил для блага Церкви, хотя и (что греха таить!) не без приятности, а также пользы лично для себя. Когда на исповеди каялся он в том духовнику епархии, и «старцу», архимандриту Васию, который в народе слыл известным чудотворцем – тот, бывало, скажет ему:

– С мукою рядом – кто ж не замарался? Однако, мелют Божьи жернова во Славу Божью. Мне данной властью разрешаю я тебя от всех сих. Ступай, отец наш, и не сомневайся. И не забудь нас, грешных, ты в молитвах перед престолом нашего Владыки. Благословит тебя Господь во Славу Божью», – да и обнимется он с ним вполне по-братски – даром, что схимник, и в летах уже преклонных.

– … и, может, поживет у нас до лета? – расслышал вдруг, и страшно всполошился:

– Кто поживет, зачем? У нас – здесь, дома?

– Как кто? Да я уж битый час тебе толкую про Лёнину племянницу родную, которую привез он из Ростова.

– Ты что, с ума сошла? Совсем свихнулась?

– Да что ты, Полик – ты вообще не слушал? О чем ты только думал это время? Ну, ты даешь… Меня не уважаешь! За дуру держишь – так отстань, не смей же хватать меня, я стану одеваться, – разгневанная крайне, она с силой рвалась из рук его – а он пытался, обняв, привлечь ее к себе. Ее внезапный гнев в нем снова пробудил желание, а ее сопротивление только распалило похоть. Теперь не мог он отпустить ее так просто, и нужно было срочно примириться.

– Послушай, – он сказал, – не уходи. Давай поговорим, я провинился – я, видно, просто задремал, сам не заметив. Так что там с этой девочкой, скажи мне?

Она, уже в подобранном халате, из спальни было выйдя, вдруг смягчилась. Остыв так быстро, как и прежде вспыхнув, она вернулась на постель, к нему в объятия.

– Понимаешь, – подумав, начала она с начала. И обнаружила, что … – Как? Опять?

– Да погоди ты. Потом поговорим мы, с ними вместе. Пускай они мне сами все расскажут.

– Нет, ты скажи мне, ты согласен, Полик? Согласен или нет – скажи теперь же? В конце концов, я Тоне обещала. Ей это нужно, ты не понимаешь? Так ты согласен? Или нет?

– Согласен, ладно. Что с вами, бабами, поделаешь – всегда ведь вы своего добьетесь через это, – он сжал, чуть ущипнув, местечко женское, – А ну-ка, повернись ко мне. Придвинься.

Спустя недолог срок, в изнеможении они лежали рядом, отдыхая от пережитого совместно достижения той радости, которую супруги основой счастья брачного считают – и разбежались вскоре по сторонам. На кухню Сонька – чтобы стряпать завтрак. А батюшка, неспешно облачившись в домашнюю из теплой байки рясу, проследовал в просторную, зеленым каррарским мрамором отделанную ванну, с «джакузи», с итальянским унитазом, биде, и мебелью, и теплыми полами (в копеечку влетело ох какую!). Разоблачившись в ванной, мельком глянул он в зеркало от потолка до полу, да и невольно аж залюбовался в нем отразившимся своим он ладным телом, по-молодому гибким, и без всяких признаков дебелости. А что? Еще он с виду хоть куда: строен, моложав, и в голове ни волоса седого. Лишь борода с краев чуть серебрилась нестойкой, будто иней, сединою. Усы понизу чуть заиндевели – так это ведь мужчину только красит. Эх, в самую бы пору тут с молодкой! – «Прости нас, Господи, и за грехи помилуй!». И аж зажмурился, когда, влезая под струи терпкие напористого душа, он зримо на мгновение вдруг представил, почти увидел прямо пред собою, видение нагое, что приснилось – поди ж ты, привязалось наваждение. Видать, была любовь та – да не вышла.

С Сонькой-то они женились – «по благословению». Он вспоминал не раз тот «день субботний». Как с замирающей душой, ликуя – в то же время и страшась – сбегал вприпрыжку с лаврской горки, из Академии, где учился на последнем курсе. И с ним вперегонки неслись с горы, и кубарем катились с шумом, бурля и клокоча, потоки вешних вод, натаянных за день из снежной массы сиянием буйным играющего солнышка на Пасху. В Ильинский храм ко всенощной спешил он. Там ждать его был должен на исповедь отец Угрюм Иванчик, духовником студентов бывший много лет. И ими прозванный «попом венчальным». На территории Сергиевой Лавры, где задолго до Советов определилось место для Духовных Школ, венчать не полагалось. И повелось у бурсаков венчаться – «под горою», в ближайшем к Лавре храме, но вне стен обители самой. Тамошний настоятель традиционно назначался духовником не только одних семинаристов, но также и воспитанниц училища духовного при Лавре, из числа которых выбирались его мудрым усмотрением будущие матушки в пару определенным к посвящению студентам. Настал черед Полипия принять священный сан, день был назначен, и надлежало получить с благословением от духовника бумагу, что нет «препятствий к рукоположению». Препятствие, однако, было – Полипий неженат был, а пойти в монахи, хоть и склоняли, он так и не решился за восемь лет, что он провел, учась, здесь, рядом с монастырской жизнью. «Ну что же, не беда, ступай к попу „венчальному“, он все тебе устроит в срок, не беспокойся», – так сказал ему Владыка Ректор, назначив дату посвящения в сан. И вот теперь бежал он на назначенную встречу с выбранной ему в жену невиданной пока еще невестой.