Полная версия

Эспер

Людмила Дюбург

Эспер

Франция. 1917г. Тайна старинной открытки.

Предисловие

На вид Жерару лет семьдесят – семьдесят пять. Низенький, щупленький, сутуловатый. Седые волосы аккуратно зачесаны назад, глаза голубые, слезящиеся от старости, но точно не от горя. Руки сплошь в пигментных пятнах, лицо в глубоких морщинах. Он напоминает Кощея Бессмертного, только веселого, довольного жизнью и не ворующего царевен. Каждую среду приходит Жерар на Сен-Манде[1] – один из старейших во Франции рынков почтовых открыток, писем, фотографий, дисков со старыми фильмами. Достает свое «злато», расставляет ящички, раскладывает журналы тридцатилетней, пятидесятилетней – а то и больше! – давности. Обменявшись с коллегами новостями, начинает весело «чахнуть» над своим добром. И так, по собственному признанию, уже пятьдесят лет. Пятьдесят! Здесь, на рынке Сен-Манде, мы с ним и познакомились.

– Есть что-то новенькое? – спрашивают его знакомые коллекционеры.

У них нет возраста. Нет статуса. Нет пола. Это одна команда людей, увлеченных и вовлеченных. Во что? Что ищут они в маленьких кусочках бумаги? Какой секрет хотят разгадать, разглядывая пожелтевшие от времени – и какого времени! – открытки, письма. Подтверждение чему или, может, опровержение чего? Жерар многих знает в лицо, про пристрастия каждого не забывает. Кто-то обожает старые виды Парижа, кому-то найдите, пожалуйста, улицу и дом, где родился любимый дедушка, кто-то пересматривает десятки открыток в поисках оригинальных текстов.

Некоторым подавай знаковый год.

В августе 1911 года из Лувра исчезает знаменитая Джоконда. Событие? Еще какое! А тремя годами позже? А шестью? Мир охвачен безумием! И что ж? Войны, революции, потрясения, а близкие люди пишут о том же, что и сегодня: погода плохая, настроение хорошее. Или наоборот. Впрочем, слова те же – меняется тональность. Эпоха невидимо присутствует, внося оттенок беспокойства, тревогу, грусть в личные сообщения, если они отправлены в период Первой мировой войны. Либо письма выдают безмятежность. От них пахнет морем, шампанским, любовью, солнцем. Это означает затишье в мире, редкую и ценную передышку.

В повседневной беготне некогда задуматься о главном: зачем мы вообще здесь? Даже смешно, можно сказать, стыдно такой вопрос задавать. Но вот они, свидетельства времени: старые открытки. Некоторым по сто лет! Тексты настоящие, не придуманные романистами и историками! Видишь почерки авторов – стремительные, неразборчивые. И понимаешь, что ничего не понимаешь. Смятение охватывает – не темное, не такое, когда накатывает тоска, а, напротив, светлое. Будто попадаешь в некое зазеркалье, в старый черно-белый фильм, который всегда смотришь немного снисходительно: ой, люди, какие вы смешные, однако! Трогательные… Страстные… Трагичные и комичные. Ха-ха!

И вдруг что-то главное открывается.

Трудно описать. Просто в одну из миллиардных секунд жизни приходит это самоочищение. Казнь и рождение одновременно. Когда умирает все мелкое, эгоистичное, глупое, злое и рождается нечто мудрое, доброе. Жили, бедные, без интернета, айфонов, ватсапов, майлов и смайлов, писали о простых вещах, которые, в сущности, и есть самые важные.

Прочитав строчки, адресованные когда-то кому-то, можно закрыть глаза и вообразить, что же стало с тем, кто так ждал встречи с «обожаемым волчонком»? С моряком, тоскующим по крошке Мад? С мальчиком, добросовестно перечисляющим, сколько жирафов, страусов и пони видел он в зоологическом саду? С девушкой, засыпающей над учебником по педагогике, и недовольной модницей, которой портниха не успела вовремя прислать юбку? Дождалась ли некая Маня своего друга, уверяя, что им вдвоем хватит места, а уж солнца-то в Ницце достаточно? Некоторые открытки рассматриваешь как программу театральной постановки: обозначены эпоха, герои, указаны их адреса, кратко описан сюжет, а дальше-то что? Что дальше-то случилось с ними? С теми, кто писал кому-то когда-то? Во Франции было полно русских. О чем они беспокоились, посылая письма на родину или с родины, переживающей тектонический сдвиг истории?

Хочется войти в этот театр, досмотреть пьесу и, может, не важно, как именно, узнать финал. Можно ведь придумать! Сочинить свой вариант со счастливым концом. Применив метод воображения, это не очень сложно. Сложнее, но одновременно увлекательнее предпринять практические действия по поиску адресантов и адресатов. Захватывающее занятие. Зато на финише ждет награда: убеждаешься, что никакой сценарист не выдумает более закрученный сюжет, чем тот, который преподносит ее величество Жизнь. История героев лишь одной приведенной здесь открытки – реальной! – вывела на человеческие, исторические драмы, взорвав душу. Всего несколько слов, обычных слов, но почему-то защемило сердце, что-то заставило думать и думать о нем – том далеком человеке из ушедшей эпохи.

Где и как приобретают продавцы свой эпистолярный товар, неизвестно. Но никаких подделок, все настоящее: печати, марки, тексты. Они подтверждают, что в мире человеческих отношений ничего не изменилось. Быть может, в этом и кроется ответ, который, на подсознании, хочется найти у Жерара. Столько потрясений, событий было за прошедшие сто с лишним лет! Сколько раз человечество было на грани! На той самой, за которой пустота. Но люди пишут друг другу о пустяках, о счастье или одиночестве. О любви. Собственно, это сильнее любой ядерной бомбы. Сильнее разрушения. Маленький кусочек бумаги со штемпелем – символическое послание нам, живущим в эпоху цифровых технологий. Это радует. Успокаивает. Предупреждает.

Часть первая. «Мой обожаемый волчонок…»

«Открытка старая, на ней привычные, уже затертые у нас слова, но почему-то слезы подступают и понимаешь: в них жизнь, судьба людская, которая бросает, крутит и творит сюжет, но он во времени исчезнет, и его уж нет… И только на открытке вечные слова: люблю, скучаю, мне без тебя так плохо, хочу к тебе, целую, я тебе верна… Сейчас открыток нет, не те уж времена, но снова, как тогда, звучат в эфире старые слова: люблю, скучаю, мне без тебя и жизни нет, она мне не мила. И понимаешь: мы умираем, а любовь жива…»

«О старых открытках». Оксана Курилова

Париж. Площадь Бастилии». 1917 г.

Глава 1. Мезон-Лаффит

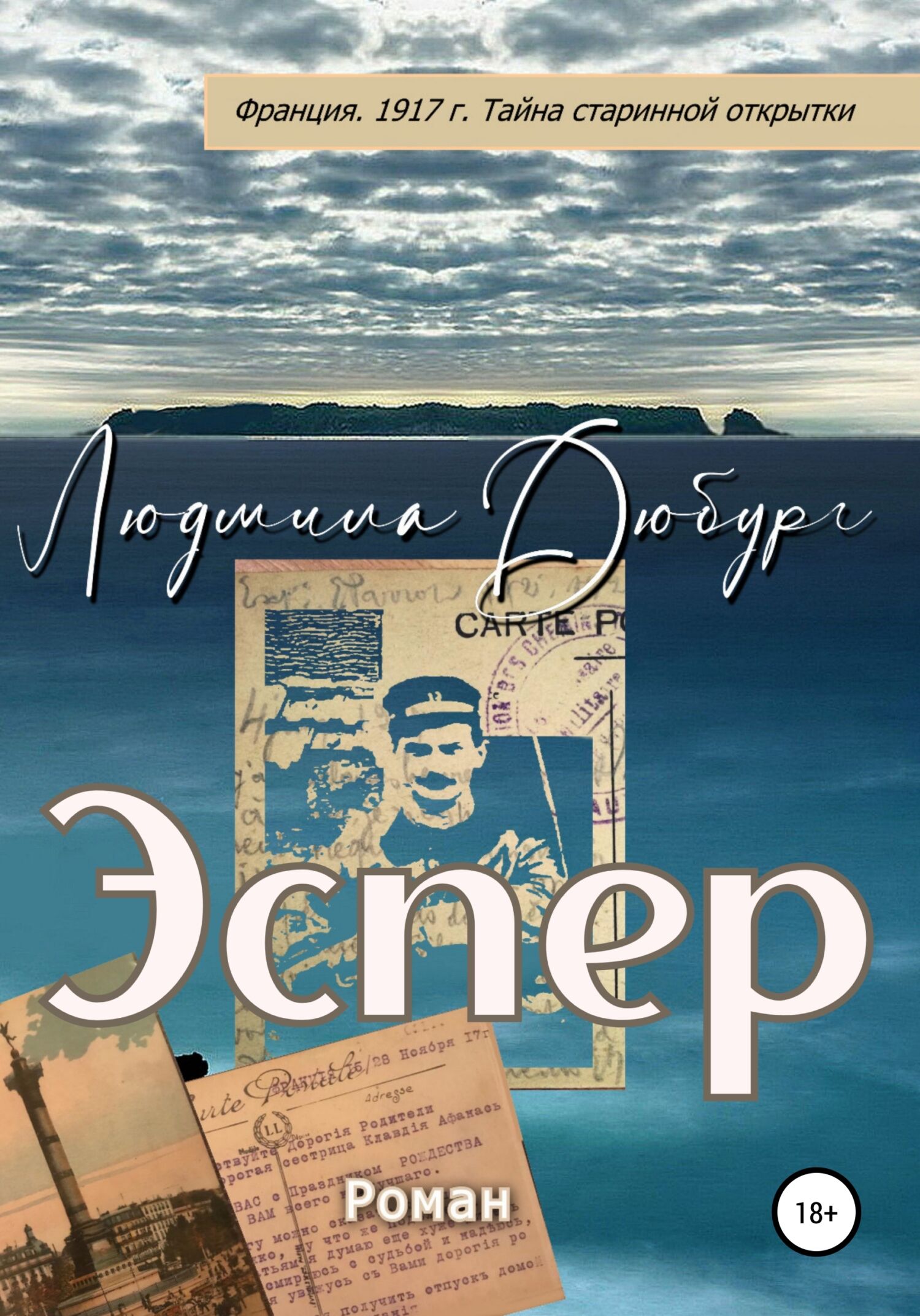

«15/28 ноября 1917 г., полночь. Франция.

Здравствуйте, дорогие родители, папа и мама, и дорогая сестрица Клавдия Афанасьевна. Поздравляю вас с праздником Рождества Христова и желаю вам всего наилучшего. Я живу, слава богу, можно сказать, хорошо. Скучновато немножко, ну что же поделаешь. Ведь моим же братьям, думаю, еще хуже живется. И поэтому я смирюсь с судьбой и надеюсь, что когда-нибудь увижусь с вами, дорогие родители. Я к Рождеству надеялся получить отпуск домой, но нет, не пришлось. До свидания…»

Столетняя открытка, совершившая путешествие из Франции в Россию в далеком 1917 году, на удивление хорошо сохранилась! Может, потому, что в свое время, вопреки традициям, ее отправили как письмо – в конверте. На нем нечетко, но все же можно было прочитать адрес получателя: Петроград, Большая Конюшенная, 19, для г-на Якушева. Отправлено из Мезон-Лаффит, ближайшего пригорода Парижа, от месье Espère Yakoucheff. Дата написания интриговала: три недели спустя после октябрьского переворота в России! Разгар Первой мировой войны!

Невероятно. Держать в руках кусочек прошлого столетия! Это тот редкий, уникальный случай, когда обычные в общем слова воздействуют почти мистически. Эмоциональное восприятие момента написания передалось через сто лет! И еще… Некая тайна просматривалась в коротком послании, напечатанном на машинке со старым русским алфавитом – еще с ятями! С привычным для того времени написанием дат: сначала по старому стилю, рядом – по новому. Какая-то загадка, что-то неуловимое, недоговоренное, непонятное… Такое, что помимо нахлынувших чувств вызывало желание разобраться: кто он, что с ним стало? С тем, кто решил смириться с судьбой в далеком 1917 году?

1914 год, 5 августа. Франция, Мезон-Лаффит. МэрияСолнечное августовское утро. Немного душноватое, безмятежное – обычный летний день, когда хочется валяться на траве, песке или, надев светлые брюки, прошвырнуться с братом по Парижу, подцепить пару красоток, а потом завалиться с ними на пикник в Булонский лес. Да… Научиться бы жить без сожалений о прошлом, не сильно загадывая на будущее. То и другое, по сути, бесполезно, размышлял Эспер. Но так уж устроена человеческая натура – пренебрегать настоящим. Впрочем, что в настоящем? Брат Георгий пожелал остаться в России, сестра и родители должны были приехать в Ниццу, выехали или нет – неизвестно. В последнее время новости отовсюду поступали тревожные. Всего-то несколько дней, и мир изменился. Привычный, регламентированный, с планами, надеждами, мелкими и большими заботами мир был разрушен. Кто же тот, невидимый, бесцеремонно взглянувший на беспечных людей и решивший вмешаться, подсунув вместо белых стильных брюк темные солдатские штаны? Вместо широкополой летней шляпы – каску? Сапоги – вместо лакированных штиблет, в которых они так лихо отплясывали на вечеринках. Вместо лазурного моря, пальм и кружевного зонтика – холодный снег и кровавые точки на нем.

Первого августа Германия объявила войну России. Третьего – Франции. А пятого августа Эспер Якушев, не военнообязанный, стоял в коридоре мэрии Мезон-Лаффит[2].

– Monsieur Yakoucheff! Entrez, s’il vous plaît[3].

Эспер вошел в кабинет, убранство которого было выдержано в классических традициях времен французских королей. Тяжелые шторы на окнах, массивное бюро, кресла эпохи Людовика XV. Навстречу ему поднялся маленький плотный человек – чиновник мэрии города. Он с любопытством поглядел на Эспера, оценил выправку вошедшего, поинтересовался тем, где сейчас родные. Подбодрил, правда, не очень уверенно: «Скоро все кончится, а, может, ничего и не начнется». Узнав, что урожденный русский говорит на трех иностранных языках – французском, немецком, английском, – чиновник проникся еще большим уважением к собеседнику.

– Вы приобрели револьвер и патроны?

– Да, месье.

– Вы знаете, что стоимость будет вам возмещена по вашей просьбе, если начнется полная мобилизация.

– Да, месье.

– Мы ценим вашу готовность защищать жителей, граждан Франции – союзника России. Еще не поздно отказаться.

– Решение принято, месье.

Пятого августа 1914 года Эспер Якушев подписал engagement – документ, свидетельствующий о том, что через четыре дня после объявления Германией войны некий русский, оказавшийся на момент начала военных действий во Франции, предложил свою помощь стране-союзнику. Барин, по понятиям того времени, родившийся в Санкт-Петербурге, получивший блестящее образование инженера-агронома, проводивший лето на Лазурном берегу, а зиму – в Мезон-Лаффит, пригороде Парижа, сердцеед и повеса, чья семья обладала землями на Украине, пакетами акций российских заводов, включая «Путиловский», degagé de toute obligation militaire, то есть освобожденный от военной обязанности, добровольно лишил себя этой свободы.

Именно так: добровольно. Ему было уже тридцать два года. Несколько лет назад Эспер Якушев вернулся домой после службы в императорской армии, в первом артиллерийском полку, что стоял под Вязьмой. Инженер-агроном с тремя иностранными языками занимался управлением семейных дел: заводами, недвижимостью в России и за границей. Путешествовал, обожал музыку, прекрасно пел, играл на фортепиано, делал успехи в живописи. Мечтатель, романтик, с самого детства не любивший военные мальчишеские игры. Брат Георгий иногда звал его мямлей, но Эспер только смеялся, нисколько не обижаясь. Баловень судьбы, завидный красавец-жених, имевший все шансы отсидеться в смутное время где-нибудь в Кап-д'Ай[4], вручил эту свою судьбу в руки маленького толстенького человечка, поставив подпись под фразой: «С актом ознакомлен. Пятое августа, Э. Якушев».

Согласно ему, Эспер Якушев обязан был в случае военной мобилизации подчиняться приказам высшего руководства департамента Сен-э-Уаз[5], обеспечивая защиту граждан Франции, для чего готов служить самоотверженно, с честью и достоинством, соблюдая дисциплину, установленную в специальном гвардейском корпусе военнообязанных. Господин Якушев не имеет права самостоятельно разрывать собственноручно подписанное обязательство в период войны без разрешения на то префекта департамента.

Эспер аккуратно заполнил необходимые графы, обратил внимание на номер документа: 150. Интересно, счастливый? Выглядит внушительно. Круглая цифра. Например, было бы это сто сорок девять или сто пятьдесят один – как-то не то. Несолидно. Как-то неуверенно и незаконченно. Его же номер замыкает, чтобы начать. Да-да, ему определенно повезло, думал Эспер, улыбаясь своим глупым мыслям о счастливых и несчастливых цифрах, поглаживая плотный, без единой складочки, лист бумаги.

Через сто лет этот листок, подписанный далеко небедным русским волонтером в знаковом 1914 году, состарится. Поблекнет. На нем появятся глубокие морщины. Фразу о том, что в случае мобилизации стоимость револьвера и патронов будет возмещена, можно разобрать с трудом. И все же, даже спустя столетие, бумага не потеряла главное: честь. Было когда-то это слово в богатом русском сословии. Потертый листочек сохранит душу того, кто вот так, с размаху, не с привычной русской бесшабашностью, а осознанно – честь имею! – поставил крест на беспечной, солнечной жизни, шагнув в вечность.

Через полгода, в марте 1915-го, когда война наберет обороты и никаких шансов на разрыв engagement не будет, он вступит в иностранный легион в звании сержанта. Можно предположить, что стоимость револьвера и двадцати пяти патронов (!) была возмещена!

О, французская меркантильность, куда без нее! Честь имела и финансовую ценность.

1917 год, 28 ноября, 16:00. Франция, Мезон-Лаффит. ДомВ последнее время Эспер не писал письма, как раньше, а печатал. Почерк у него всегда был неважный, такой, что сам иногда не понимал. Мама догадывалась по смыслу, папа брал лупу, и только Ежик, любимая сестренка, разбиралась в каракулях брата. Так что пишущая машинка выручала. К тому же она была еще и признаком особого статуса. Свидетельствовала, что он, Эспер Якушев, в недавнем прошлом санитар в звании старшего сержанта, а с некоторых пор – адъютант-переводчик, работает в штабе, а не только бывает на передовой. И мама немного успокаивалась. Или, может, делала вид, подыгрывала. Зря. Эспер знал: переживает, молится за сына. Одного уже потеряла. Его сводный брат, Яков Сушин, погиб в русско-японскую, в мукденском сражении[6]. Милый, милый Яша, малыш Жак, как ласково называли домашние. Красавчик с детства, блондин с голубыми глазами – настоящий ангелочек. Маман так и обращалась к нему: mon petit ange, хотя Яков был старшим братом, а ангелочками и малышами чаще величают младших.

Отец Якова умер, когда тому не было и двух лет. Маман повторно вышла замуж, вскоре, с разницей в год, родились Эспер и Георгий. Родители одинаково нежно любили всех трех сыновей, и братья это чувствовали, не испытывая никакой ревности. Позже он узнал, что Яков выполнял опасную разведывательную миссию, находился в непосредственной близости к японцам. Мог бы спастись. Мог бы. Яша, дорогой мой… Столько лет прошло, а так больно. Будь ты жив, уверен, не дрогнул бы, остался бы верен присяге и сейчас, в это смутное время.

Недостаток пишущей машинки, подумал Эспер, вытаскивая открытку, в том, что, печатая, приходится выбирать слова, строить фразы, чтобы главное сказать. Иначе не поместится. Взял бы ручку, написал бы помельче, успокоил бы и порадовал родителей: скоро, кажется, представят к награде: Святого Станислава дадут. Ну да ладно, успеет, еще напечатает, открытками запасся, а уж повод всегда найдется.

По всем официальным бумагам он значился как Espère Yakoucheff. Прилежные французские клерки не раз хотели его записать как месье Jakoucheff, по-русски – Жакушефф. Такая транскрипция здесь была более распространенной, но Эспер, заметив неточность в документах, всегда просил исправить:

– Месье, французом я, может, когда-нибудь и стану, но не сейчас.

С этой фамилией отправлялись во Францию все Якушевы, летом – в Ниццу, Кап-д'Ай, осенью, иногда зимой – в Мезон-Лаффит.

1917 г., 28 ноября, 23.00. Франция, Мезон-Лаффит. Дом…Стоял ноябрь 1917 года. Время, когда в Париже и окрестностях сыро, прохладно, дождливо. Дом, который, казалось, еще недавно светился огнями, был шумным, часто тесноватым от количества приезжающих гостей, теперь казался угрюмым и одновременно грустным. Где все? Почему никто не носится по лестницам днем и не крадется после ночных попоек ночью? Когда-то дом по-стариковски скрипел, ворчал, даже не думая покрывать ночных гуляк, – братья Якушевы, Эспер и Георгий, любили покутить. Утром маман, Прасковья Ивановна, выговаривала сыночкам, вспоминая старшего сына Жака, ставила в пример, сожалела о своем любимом ангелочке, так и не отведавшим земных радостей. Папа поддакивал, вытирал супруге слезы, не очень досаждая сыновьям. И тут, как легкий вихрь, изящная, невесомая, влетала всеобщая любимица – сестра.

Она никогда не топала у входа: «Я пришла!». Не раскачивала перила, не раскидывала вещи – в Мезон-Лаффит ценили порядок. В ее комнате было уютно, пахло свежестью, мечтами и надеждами. Сестренка слыла красавицей! И что уж совсем нечасто встречалось, сердце имела доверчивое, доброе. Дочь быстро успокаивала маман, говоря о том, что «мальчикам надо погулять, а то – мало ли!», что поговорит с ними, придумает наказание. Прасковья Ивановна смотрела на нее с восхищением – хороша! И переключалась на заботы о дочке. Та, увиливая, целовала дорогую мамочку, упрашивая сыграть новый романс. Прасковья Ивановна соглашалась, они садились у рояля, и дом радовался – наступали любимые моменты. За это все прощалось: скрип половиц, щели в оконных рамах, расшатанные гвозди, на которых висели портреты Якушевых. Дом любил шум и страдал, боясь тишины. А как хотелось бы тряхнуть стариной, представ во всем великолепии: блестят канделябры, благородная мебель начищена в меру – ей блистать не обязательно, на диванах, креслах – подушки и подушечки, ковры пахнут жизнью, а не пылью, как сейчас.

Но уже несколько лет здесь тихо. Дом оживлялся, лишь когда сюда, в редкие увольнительные, наведывался Эспер. Раньше с ним друзья по службе приезжали, останавливались на ночь, порой с девицами. В салоне зажигали лампы, раздвигали шторы, топили камин. Сидели у огня, откупоривая бордо, одну за другой, а потом – как всегда: под утро подружки сбегали, так и не согревшись в холодных гостевых комнатах, ночные приятели тоже спешили. Стук убегающих каблуков и пишущей машинки – пожалуй, все, что осталось от шума, крика, смеха. Слез, вздохов, плача. Дом хирел, откладывая, однако, окончательную капитуляцию и возлагая надежду на Эспера.

Надежда появилась недавно, с приходом в Мезон-Лаффит Мартины. Он посмотрел на лежавшую рядом женщину. Мартина всегда засыпала первой: быстро, как здоровый, крепкий, наигравшийся вдоволь и уставший ребенок. Обнимала подушку, черные, вьющиеся волосы закрывали лицо.

Эспер осторожно взял прядь, поцеловал, поднес к носу, вдыхая запах, щекоча себя и боясь чихнуть. Потом так же осторожно, нежно положил ей на плечо руку, погладил, поправил сползшую бретельку ночной сорочки и, наконец, закрыл глаза, пытаясь уснуть, не гася свечи. Так засыпал быстрее.

Сон 1: Казнь1917 год, апрель. Франция. Западный фронт. Наступление Нивеля. Взятие КурсиОни бредут вдоль железнодорожной насыпи, подбираясь к своим. Снег, глубокий, пушистый, неожиданный в этой стране, но такой же невинный, сказочный… Такой, как там, далеко-далеко, дома, в прошлой жизни. Эспер Якушев, сержант пятой армии, первой особой дивизии, замыкает небольшую группу из четырех человек санитарного отряда номер один. Каждый шаг – пульсирующий удар боли. Выбираясь из окружения, он получил ранение в руку. Перевязал наспех, кровь сочится через шинель, стекая на ослепительно белый снег. Метель, словно придирчивый пейзажист, порывами ветра взрывает снежные волны, затушевывая красные пятна. Эспер обернулся – безлюдная, дикая красота. Но любоваться видами некогда – боль, усталость гонят вперёд. Вдруг, по другую сторону железной дороги, видит серое, обшарпанное здание, похожее на бункер.

– Эй, ребята, вы как? Может, передохнем?

Группа остановилась. Все вымотались изрядно, предложение сержанта кажется резонным. Переступают через рельсы, входят в дом – никого. Гулкая тишина. Зал пустой, никакой мебели, лишь скамейки вдоль стен. Вздох облегчения, они с наслаждением садятся, вытягивая ноги. И слышат крики, немецкую речь за окном.

– Боши! [7] На пол! – кричит Эспер.

Ему, как и остальным, приходит в голову спасительная, так им кажется, мысль: притвориться мертвыми. Все бросаются на пол, замирают в разных позах. Немцы входят в помещение, деловито осматривают и, не замечая лежащих на полу людей, начинают разливать из бутыли какую-то жидкость. Еще двое затаскивают газовый баллон. «Бензин, – с ужасом догадывается Эспер, – хотят поджечь или газ пустить». Опять одна и та же мысль проносится у всех: бежать! Немедленно! Лучше погибнуть от пули, чем сгореть заживо или отравиться газом.

Бросаются к окнам, к выходу. Немцы взводят ружья, но беглецы уже на улице.

– Туда, туда! – кричит Этьен Ардэн, водитель-механик, показывая рукой на противоположную сторону.

Зачем? Какой смысл? Местность открыта, все как на ладони. Гибель неминуема. И вдруг, как видение, появляется товарный поезд, несущийся на полной скорости, надо только успеть перепрыгнуть через рельсы, поезд их спрячет, подарив несколько мгновений жизни.

Ещё одно усилие, всего одно! Ура! Успели! Поезд прикрыл и – не может быть! – затормозил, будто подсказывая: ребята, не медлите! Вперёд! Прыгайте! Все бросаются в открытые двери ближайшего вагона. Спасены! В этот момент Эспер спотыкается, падает, видя отчаянное лицо Этьена.

– Вставай! Быстро! Давай руку! Руку давай!

Эспер поднимается, но зачем-то оборачивается. Зачем? Перед ним уже другое лицо: злобное, толстое, красное. Это женщина. На ней военная форма: грязная рваная юбка, облегающая толстые ляжки, плотный китель, под которым – он просто уверен! – потные бесформенные груди, не знавшие ласки, способные вызвать лишь брезгливость, а не вожделение.

– Стоять!

Незнакомка что-то говорит по-немецки, тычет винтовкой. Эспер хватается за ствол, вырывает и, кидая его в сторону, бросается на женщину со звериной яростью, вдавливает в снег, бьет с размаху кулаком в лицо, бьет сильно, жестоко. Этого мало – он вскакивает, ударяет сапогом в толстый подбородок жертвы, топчется на ней в каком-то диком угаре, творя месиво из того, что еще недавно было лицом.

– Эспе-е-р, – далекий голос Этьена отрезвляет, заставляет опомниться.

Эспер видит вагон. Последний. Даже не вагон, а платформа – открытая всему миру, небу, несущая спасение. Странно, но поезд опять притормаживает. Эспер перешагивает через распростертое перед ним тело, бежит, бежит с трудом – на ногах будто камни подвешены. Цепляется за платформу, мгновенно вскарабкивается, переваливается набок, потом на спину. Сапоги – в сгустках крови, руки дрожат от пережитого напряжения. Поезд, весело присвистнув, прибавляет скорость, тая в пространстве, унося того, кто только что свершил казнь. Мгновение – и хлопья свежего снега покрыли рельсы, насыпь, следы ожесточения и борьбы.

Палач. Он – палач. Мысли накатывают, ужасают, дыхание становится тяжелым, переходит в крик: «Жи-и-и-в!»

– Эспер? Что с тобой? Ты кричал во сне. – Мартина, проснувшись, склонилась над ним, потрогав лоб. – Температуры нет. Ты плачешь? Все хорошо, – успокоила, поцеловав его в мокрые от слез глаза.

Жив. Эспер часто видел похожие сны, воссоздающие картинки пережитого каким-то изощренным, причудливым образом. Поезд, снег, бункер. Этого же не было? А может, было? Настолько отчетливо представлял сцены, что сознание путалось: было или не было. Привидевшаяся немка, ее разорванное лицо – это, возможно, французский офицер, вынесенный им и Этьеном с передовой. У того было сильнейшее поражение внутренних органов, большая потеря крови. Или тот русский? Раненый в лицо, которое наверняка уже никогда не будет прежним. Бедняга. Рискуя, Эспер Якушев, номер в послужном списке 11366 и Этьен Ардэн, номер 231, эвакуировали обоих, успев донести, а потом довезти до передвижного операционного блока.

Было это в холодном апреле 1917 года при взятии Курси, наступлении генерала Нивеля[8]. Провальном, бессмысленном, трагичном. Страшные дни, когда он видел не просто смерть, а ее жуткие, издевательские последствия: изувеченные трупы, разорванные и взорванные тела, бывшие еще недавно живой плотью. Безучастные к земляному холоду, дождю, лежали они на носилках ровной линейкой, будто готовые снова встать и броситься в атаку. На оторванных ногах все еще держались аккуратно зашнурованные французские ботинки и русские сапоги, глядя на которые у Эспера сжималось сердце. Тогда даже погода была не на их стороне: дождь, грязь, но во сне ему почему-то привиделся пушистый снег из другой жизни.