Полная версия

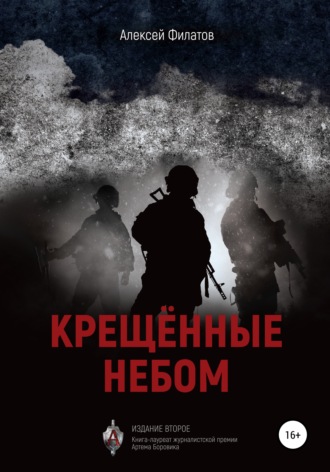

Крещённые небом. Издание второе

Но работа для офицера «Альфы» всё равно оставалась на первом месте, и прожитые годы не изменили приоритетов. Оттого и тот роковой для него и такой обычный для всей страны 1979 год он провожал не в уютной Москве с женой и дочерьми, а в составе нештатной боевой группы «Гром» в далёком Кабуле.

Муж уезжал в командировку. Сколько их было за почти двадцать лет совместной жизни! Она научилась читать отчёты о них без лишних расспросов – по обветренному лицу, сожжённому загаром затылку, уставшим глазам. Он ушёл, как обычно, быстро собравшись, коротко простившись и не оглядываясь – такая примета. Но напоследок судьба подарила им ещё одно, незапланированное, свидание. Муж позабыл на кухне пакет с едой и свёрток со сменным бельём, и Нина Васильевна позвонила ему на работу. Точного адреса она не знала, поэтому договорились встретиться у метро «Октябрьская»[19].

Было уже далеко за полночь, когда они распрощались. Возвращаться домой пришлось на попутном грузовике. Сидя в кабине, она вспоминала, как муж обнял её перед разлукой… О том, что он нелегально отправляется в чужую страну, Нина Васильевна не знала. И не должна была знать.

Сотрудников Группы руководство до утра распустило по домам, но Геннадий Егорович, как «главный технарь», отвечавший за вооружение, остался в подразделении составлять учётные списки.

…Ночь на 27 декабря в Кабуле выдалась холодной. Чтобы хоть как-то согреться в недостроенной казарме, её окна и двери завесили плащ-палатками. Но всё равно сон не шёл. С уверенностью можно было назвать спящими лишь двоих – Зудина и Баева[20]: их богатырский храп не оставлял в том никаких сомнений.

Утром командир «Грома» Михаил Михайлович Романов довёл до личного состава подробности операции. Опознавательным знаком для своих должны были стать белые повязки на рукавах, а голосовым подтверждением – имена командиров «Грома» и «Зенита»: пароль – «Яша-Миша», отзыв – «Миша-Яша».

До обеда подгоняли афганскую форму, нашивали карманы для магазинов и гранат. Кто-то стягивал по два рожка матерчатой изолентой, чтобы быстрее было менять в бою.

Днём привезли обед – щи и гречневую кашу с мясом. К еде мало кто притронулся. Отказались от предложенной порции и будущие первые лица Афганистана Сарвари и Гулябзой, которым вскоре предстояло идти на штурм вместе с «шурави».

– А ты чего не ешь? – спросил аппетитно жующий Зудин своего друга Николая Берлева[21].

– Да ну его! Ранит в живот – и хана.

– Ладно тебе, Коля, каркать! Давай, выручу, – и придвинул к себе тарелку.

…Странное дело: хотя Волков и Зудин не были приятелями – может, сказывалась разница в возрасте, а может, просто не успели сойтись за всего-то несколько месяцев совместной службы – в эти дни перед боем их почти всё время видели вместе. Рядом они и на памятном снимке на трапе самолёта в Чкаловском, и на другой фотографии, уже на афганской земле. Вот и теперь, перед штурмом, Зудин и Волков подошли к замполиту Емышеву[22] стрельнуть папироску. Неожиданно в сумке нашёлся любимый Зудиным «Дымок». Геннадий Егорович вытряхнул из пачки сигарету и умиротворённо затянулся: теперь можно и в бой!

Перед штурмом все собрались в круг, разлили «наркомовские» сто грамм, закусили бутербродами. Обычно на раздачу назначают младшего, но тогда распоряжался Геннадий Егорович. Выпили молча, всё уже было переговорено. Оставалось ждать сигнала.

Пройдут годы, и Герой Советского Союза Виктор Фёдорович Карпухин[23] вспомнит те последние часы перед боем[13]:

– Перед началом штурма Зудин всё скрупулёзно записывал, кому и сколько выдал гранат и патронов. Потом плюнул на всё и говорит: «Да берите всё подряд, чего хотите…» Какая-то отрешённость тогда была в нём. Такое ощущение складывалось, что он прямо из жизни уходит. Зудин старше нас был лет на десять и как бы «дедом» считался. Ему тогда было сорок два года. Наверное, жизненный опыт сказывался. Видимо, человек с годами тяжелее переживает ситуации, связанные с риском для жизни, опыт даёт о себе знать. Я тогда этого не понимал, сейчас – понимаю.

Вышли, построились, и Романов провёл ориентирование на местности: «Вот там север, если что, нам отходить туда. Потому что в случае неудачи нам придётся действовать самим и никто не скажет, что мы – сотрудники спецподразделения Советского Союза».

Романов распределил своих людей по машинам. Зудин оказался в подгруппе Голова в пятой, замыкающей БМП.

Долгие годы жена Геннадия Егоровича не знала, как погиб её муж. Её оберегали, чтобы не шокировать подробностями. И только по прошествии многих лет участники событий рассказали, что произошло тогда на ближайших подступах к Тадж-Беку. Теперь это уже не секрет.

Вспоминает ветеран Группы «А» подполковник Сергей Кувылин[24] (его машина, где старшим был Валерий Емышев, шла четвёртой):

– Наша БМП остановилась на асфальтированной площадке перед дворцом, рядом с другими машинами. До дворца метров двадцать, но пули барабанят по бортам, как град. Мы десантировались вместе с Зудиным. Снаружи грохот ещё страшнее. Откуда стреляют, непонятно. Кажется, что со всех сторон. Мы тоже стреляем в ответ, ведём огонь по окнам. Патроны свои я сжёг моментально в горячке боя. Оборачиваюсь, говорю: «Геннадий, патроны…» Он протягивает мне магазин. И тут взрыв – граната. Мне осколками подбородок посекло, лицо. А ему, как мне потом сказали, осколок попал в глаз. Он тогда лицо закрыл руками, и кровь у него между пальцами потекла, густая такая, ярко-красная… Я ему: «Егорыч, Егорыч!» Он молчит. И тут смотрю: справа БМП идёт. Вырулил на нас – и идёт. У него, оказалось, триплексы[25] были все побиты, и он ничего не видел. И прямо Егорыча переехал, по спине. На это было страшно смотреть…

Буквально какие-то секунды прошли, и он до меня дошёл. А я лежу, рассуждаю: «Если я вот так ногу положу, то он только по колену пройдёт. А если вытяну, по всей ноге пройдёт. И я так удачно ногу положил, что БМП прошла ниже колена, но выше ступни. Я ногой пересчитал все катки, думаю: «Когда же это кончится?» А у нас брюки толстые были, так их тогда протёрло насквозь об асфальт, потом дырки были на колене. «Ну, думаю, сейчас прокатится – и нет у меня ноги». Обернулся, смотрю: нога на месте. Подтянул – вроде, шевелится. Встать я поначалу боялся: вдруг, думаю, там уже кисель вместо ноги?

Но потом наши поднялись в атаку. Я подполз к Зудину: он лежал, не двигался. Вложил ему в кобуру свой пистолет, руку его сверху положил. Взял его автомат и, опираясь на него, на одной ноге поскакал к дворцу.

Аминовцы оборонялись отчаянно. Из окон дворца били пулемёты, летели гранаты. Внутри с боем приходилось брать каждую ступеньку лестницы, каждую комнату. Почти все наступавшие были ранены, многие – по нескольку раз. Сергей Голов получил девять пулевых и осколочных ранений, Валерию Емышеву оторвало кисть руки, Павел Климов получил тяжёлое осколочное ранение брюшной полости, оказавшись на грани жизни и смерти.

Вот чего стоила одержанная в Кабуле победа. Победа… сродни чуду. Уже после завершения операции стало понятно, что при том раскладе сил и средств она походила на авантюру. Но вместе с тем бойцы с самого начала были уверены, что им удастся выполнить поставленную задачу. И они её выполнили, за 45 минут – неправдоподобно короткое время для захвата горсткой людей «неприступной крепости» и вечность для такого кровопролитного боя.

За мужество и отвагу, проявленные в ходе операции «Шторм-333», капитан Зудин награждён орденом Красного Знамени (посмертно).

А чудом избежавший такой же смерти Сергей Кувылин через пятнадцать лет станет крёстным первой внучки своего погибшего друга.

Жизнь после смертиОперация в Кабуле завершилась, но теперь предстояла ещё одна нелёгкая миссия – оповестить семьи погибших товарищей. Эта обязанность выпала на долю оставшихся в Москве сотрудников – заместителя командира Группы Роберта Петровича Ивона и начальника отделения Дмитрия Александровича Леденёва[26], который только что выписался из госпиталя после тяжёлого воспаления лёгких и долечивался дома. Он позвонил Константину Фёдоровичу Литвинчуку, начальнику ведомственной поликлиники, сказал, что выслал за ним машину и попросил взять с собой медсестру и набор успокоительных.

Кто же скажет, что тяжелее – находиться в огневом контакте с противником или смотреть в глаза жёнам, которые ещё не знают, что стали вдовами? В бою тебя прикрывают товарищи по оружию; здесь, перед судом этих глаз, в которых гаснут, исчезают, заволакиваются страшным предчувствием проблески надежды, ты – гол и безоружен. И привыкнуть к этому, как привыкаешь к свисту пуль и шороху срезанных веток над головой, нельзя. И да, тебе снова придётся пережить боль утраты, теперь уже вместе с осиротевшими семьями, родными тебе навсегда – такая уж доля живых.

Вспоминает Дмитрий Леденёв:

– Поехали к Зудину. Его жену Нину я знал хорошо, дружили семьями. Когда вошли в небольшую квартиру, где они жили, вся семья была в сборе – Нина, дочки, мать, отец.

Увидев меня, Нина каким-то шестым чувством поняла, что случилось нечто страшное.

– Нина, успокойся, не волнуйся… но я приехал к тебе с известием, что Гена погиб.

Дочки заплакали, мать – тоже. Медсестра Тамара Ивановна сделала Нине укол. Я сказал, что хоронить Гену необходимо 5 или 6 января. Попросил назвать кладбище. Когда Нина немного пришла в себя, назвала кладбище – Востряковское[13].

<Потом>[27] мы поехали к Волкову. Время было уже позднее. Я позвонил в дверь квартиры. Жена спрашивает: «Кто?» Я назвался, сказал, что с работы. Она меня плохо знала, но Дима ей рассказывал обо мне, так как мы жили рядом на улице Газопровод. Она открыла и сразу же спросила:

– Что случилось?

– Евгения Николаевна, Дима погиб…

У неё сразу же случилась истерика:

– Что вы наделали? Что вы с ним сделали?!

Ей дали таблетку, сделали укол. Пришли сестра и отец Димы[23].

Но успокоить молодую женщину не смогли. Как вспоминал Роберт Петрович Ивон, ему тогда показалось, что разум покинул её. Они с Дмитрием очень любили друг друга, это была счастливая пара. Тогда ещё никто не знал, что их семью скоро постигнет вторая трагедия. Евгения Николаевна ждала ребёнка – первенца, зачатого после многих лет надежд и тревог. Капитану Волкову так и не суждено было стать отцом. Известие о гибели мужа убило и сына. А потом каждый день убивало и её…

До конца своих дней Евгения Николаевна так и не смогла оправиться от пережитого. Скончалась она осенью 2003 года после тяжёлой и продолжительной болезни. Ушла тихо и незаметно – как, собственно, и жила. Проститься с Евгенией Николаевной на Хованское кладбище пришли те, кто все эти годы находился рядом, поддерживал её – бывший командир Группы «А» Геннадий Николаевич Зайцев, вице-президент Ассоциации «Альфа» Владимир Ширяев, ветераны подразделения.

Нина Васильевна Зудина смогла выстоять, не сломалась. Каждую весну она неизменно приходит на Аллею памяти спецназа в подмосковных Снегирях, где среди «альфовских» деревьев есть одно в память о её муже. Рядом другое – «волковское». И каждую весну она повторяет своё самое сокровенное желание:

– Пусть эта Аллея памяти спецназа остаётся такой же красивой, главное – чтобы она не разрасталась, чтобы не прибавлялись новые деревья[44].

Анатолий БОГОМОЛОВ«Мне до всего есть дело…»

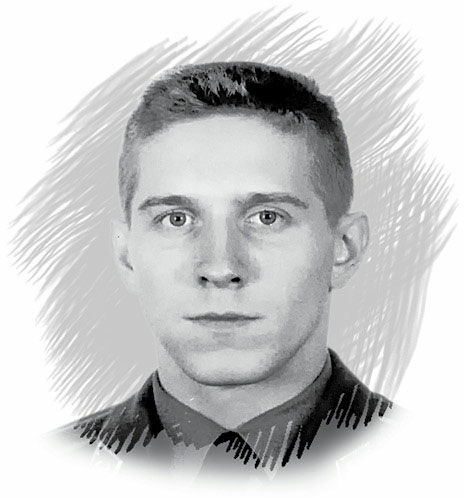

Лейтенант ШАТСКИХ Виктор Викторович (1969–1991)

Когда весной 2012 года мы узнали, что ветераны Группы «А», находившиеся в январской, девяносто первого года, командировке в Вильнюсе, объявлены в розыск по линии Интерпола, я невольно подумала: «И Виталику выезд за пределы страны запретили». А потом одёрнула себя: «О чём это я? Ему давно власти Литвы ничего не могут запретить…»

Главным виновником той трагедии мы считаем М. С. Горбачёва, с одной стороны, и людей из «Саюдиса», организовавших кровавую провокацию у телебашни, – с другой. Показания, прозвучавшие во время недавнего суда над Альгирдасом Палецкисом, свидетельствуют о том, что мы всегда знали: сотрудники Группы «А» не стреляли в толпу, это делали совершенно другие люди.

Я искренне благодарна Владиславу Николаевичу Шведу и газете «Спецназ России» за то, что они не оставляют эту тему. Ведь она касается и нашего сына, вернувшегося из Вильнюса в гробу.

Автомат, стихи и гитараСын с самого раннего детства не знал покоя. Может быть, на его характер повлияла жизнь на пограничной заставе. Виталик (так мы его звали, чтобы не путать с папой – Витей) родился в Нахичевани. Рос в окружении солдат, военной жизни. Даже обеды я варила и носила на заставу: сын никак не хотел питаться дома, ел с бойцами за одним столом.

Самая любимая и первая игрушка – автомат, который ему подарил директор местного совхоза. А самое любимое его слово было «засисять». И он защищал всех: сестрёнку Машу, маму, папу, повара Володю, старшину Сашу… и всех, всех, кого он любил.

Подрастая, Виталик менялся на глазах: крепчал, быстро становился самостоятельным, но одна черта его характера оставалась неизменной – огромное желание помогать людям. Думаю, именно эта черта и привела его после десятого класса в пограничное училище, хотя он со своими способностями мог стать кем угодно. Спортсменом – имел первый-второй разряды по нескольким видам спорта. Педагогом – его очень любили младшие дети и он очень хорошо руководил ими. Артистом – в школе и в училище на протяжении всех лет обучения участвовал во всех театральных мероприятиях. Музыкантом – практически самостоятельно освоил игру на гитаре и фортепиано. Поэтом – стихи писал с четвёртого класса.

Виталик был всесторонне развитым юношей. Он говорил: «Знать и уметь всё невозможно, но надо к этому стремиться!» И он осваивал рисование, игру в шахматы и нарды, волейбол, баскетбол, самбо, лыжи, столярное дело, фотографирование. Интересовался историей России и иностранными языками. Умел печь пироги и печенье, вязать на спицах и ремонтировать часы, коллекционировал марки и стрелял в тире, ходил в походы и плавал наперегонки с ровесниками.

А главное, он всегда знал, что будет военным. И никогда не изменял своей мечте, которую выразил ещё в четвёртом классе:

Я буду надёжно границуИ ночью, и днём охранять.Чтоб счастливо жить и трудитьсяМогла наша Родина-мать…Отец поддерживал его в этом стремлении: приучал сына к спорту, брал с собой на сборы в полевой учебный центр, «обкатывал» его танками, учил в походе выживать в экстремальных условиях. И сын старался подражать отцу – кадровому офицеру-пограничнику, мечтал носить фуражку с зелёным околышем и хоть раз пройти по Красной площади в одном парадном расчёте с отцом.

Этой мечтой – стать военным – пронизаны многие его стихи. Вот строчки, написанные Виталиком в седьмом классе:

Родился человек на свет,Промчится быстро много лет.Как жизнь свою он проживёт?Как счастье в жизни он найдёт?Не так уж важно, как он будет жить,Важней, каким он человеком сможет быть!В восьмом классе, учась в 763-й школе Бабушкинского района, Виталик подал документы в суворовское училище, но я сделала так, чтобы документы вернули (мне до сих пор стыдно за это). Сказать, что сын расстроился? Для него это была целая трагедия.

И вот – десятый класс. Выпуск. Все в школе знали: Шатских пойдёт в пограничное училище.

Мой муж, Виктор Алексеевич, к тому времени служил в Московском высшем пограничном командном училище имени Моссовета. Сын собрался поступать туда же. Однако документы у него не приняли. Это был 1986 год. Тогда существовал такой порядок: если отец служит в военном учреждении, то сын не имеет права устроиться туда на работу. А у нас перебарщивали и даже поступать учиться запрещали.

Через год этот несправедливый приказ отменили, но сын не стал переводиться, поскольку уже сдружился с ребятами в Голицынском пограничном училище. Вступительное сочинение на свободную тему он написал на пяти листах, в стихах: «Мне до всего есть дело…» Сейчас оно хранится в музее Пограничного института ФСБ.

И действительно, ему до всего было дело. Поэтому его любили и дома, и в школе – друзья и учителя, и в училище. Его невозможно было не любить. Виталик был очень общителен, заботлив, внимателен, готов всем и во всём помогать: на лыжном кроссе – тянуть отстающего товарища, в школе – отремонтировать с друзьями во время каникул свой класс, на детской площадке – играть с малышами, на праздничном вечере – быть массовиком-затейником. А если нужно, то спасти жизнь человеку.

«Кто, если не я?!» – сказал мне сын, когда, защищая от хулиганов девчонку у кинотеатра «Орион», получил ножевую рану руки.

И это был не единственный случай, когда сын, не думая о себе, бросался на помощь. Однажды с отцом они вытащили из опрокинувшегося и горящего грузовика водителя, потерявшего сознание. А через несколько минут после того, как они перенесли шофёра в нашу машину, бензобак взорвался.

«Служить, а не отсиживаться»После окончания училища Виталик собрался ехать в Среднюю Азию. На 4 августа 1990 года был уже куплен билет в Алма-Ату. Тогда сын признался: «Наверное, не повезло. Приезжали из Группы «А», отобрали нас четверых. Я думал, буду служить вместе с дядей Витей. Но что-то никаких запросов нет. Не судьба, значит».

«Дядя Витя» – это Герой Советского Союза генерал-майор Виктор Фёдорович Карпухин, бывший сослуживец и товарищ мужа. Высшую награду страны он получил в 1980 году за штурм дворца Амина в Афганистане.

Второго августа пришла телеграмма: «Лейтенанту Виктору Шатских срочно явиться в училище». Никогда не забуду его радостной улыбки и горящих глаз, когда Виталик сообщил об этом нам с мужем. Таким я видела сына второй раз в жизни; первый – когда он поступил в военное училище.

У меня сжалось сердце. В тот вечер мы отметили это событие в тесном семейном кругу. Мы и невеста Виталика. Никто из окружающих не должен был знать, где предстояло служить сыну.

В училище Виталику вручили запрос-вызов в Группу «А». Генерал Виктор Карпухин старался вначале оставлять его «на хозяйстве». Говорил: «Посиди пока здесь, в Москве».

Предстояла очередная командировка – в Баку. Виктор Фёдорович зачитал список. Виталик услышал, что все ребята из его отделения летят, а он – нет. Сказал тогда Карпухину: «Дядя Витя, я пришёл сюда служить, а не отсиживаться». И вылетел вместе со всеми.

Потом был Вильнюс. Штурм телебашни. И предательство Горбачёва, отказавшегося от «альфовцев», заявившего: «Я их туда не посылал».

В прессе писали, что так же повёл себя Председатель КГБ Виктор Крючков, но это не так. Несколько раз он принимал нас с мужем в своём кабинете. Владимир Александрович откровенно сказал нам: «Это мы виноваты, мы не спасли вашего сына. Я не могу говорить за президента, я говорю за себя. Послали его туда мы».

Спросил, чем он лично может помочь нашей семье. Мы с мужем попросили ввести в штат Группы «А» медиков – что и было сделано Крючковым.

– До Вильнюса мы с Виктором побывали в командировке в Баку, – вспоминает полковник в отставке Евгений Николаевич Чудеснов. – Ни одной ночи не проходило без тревог; выезжали с оружием на задание, устраивали засады, задерживали по адресам «подрывные элементы». Работа была достаточно серьёзной. Первое время я Виктора придерживал, оставляя на дежурстве. Однажды он зашёл ко мне: «Евгений Николаевич, сколько можно! Я готов к работе. Очень прошу, не делайте из меня вечного дежурного». В следующий раз я включил его в боевой расчёт, и в Баку он проявил себя достойно.

…Не знаю, как он вообще смог пробежать по коридору на первом этаже… Помню его слова, мы в тот момент повернули на лестницу второго этажа: «Евгений Николаевич, у меня что-то в спине…» – «Витя, что там может быть?» Первая мысль: пикой кольнули. В руках у митингующих были национальные флаги с заточенным металлическим концом на древке. Я приказал Саше Скороходову: «Посмотри, что там», а сам побежал наверх выполнять задание. Оказалось, рана несовместима с жизнью.

Нужно было экстренно вызвать скорую помощь. Кругом – толпа, люди орут. Выйти было сложно, могли растерзать. И тем не менее Сергей Рассолов – было ему поручено – взял Виктора и отвёз в больницу. Долго не знали, где он находится, не могли забрать тело. В этой ситуации Михаил Васильевич Головатов проявил свои «пробивные» и организаторские способности: сделал всё возможное, чтобы вернуть Виктора. Вспоминать это очень тяжело!

Что касается собственно специальной операции, то она была проведена чётко и по плану. Каждый знал свой манёвр, куда идти и какую дверь открыть. Когда мы вернулись домой, на аэродроме никто нас толком не встретил, только отец Виктора, полковник-пограничник Шатских Виктор Алексеевич, и наш командир, Карпухин Виктор Фёдорович. Он знал его с детства, он его и привёл в подразделение, – вспоминает Евгений Николаевич.

«А я хочу в пургу, в цунами»После гибели сына многие газеты писали, что литовцы возненавидели наших ребят. Это неправда! Нам с мужем приходили письма, посылки и денежные переводы из Вильнюса, от частных лиц и трудовых коллективов заводов и фабрик. Нам выражали соболезнования и приглашали в гости. Честные и неравнодушные люди знали, что всё произошедшее тогда – это подлая провокация.

Когда Виталик поступил в военное училище, я подарила ему книгу о пограничниках и подписала: «Моему сыну. Дерзай! И помни – мужество рождается в борьбе». И вот, уходя на последнее дежурство, он принёс мне её и сказал: «Мамуль! Пусть она полежит у тебя. И ещё давай договоримся. Ты у меня сильная женщина. Ты знаешь, где я служу. Если когда-нибудь со мной что-то случится, дай мне слово: ты не будешь никому показывать своих слёз. Ладно, мамуль?» – «Ладно! Не обещаю, но попробую». Почему я так сказала, не знаю до сих пор. Зачем мне нужна была эта «проба»? Позже узнала, что накануне этого разговора один из его друзей был ранен.

Я вспомнила этот разговор, когда сын погиб. Страшно об этом рассказывать. Ещё страшнее было это узнать!

Смерть сына также тяжело переживала его невеста Наташа и её семья. Виталик собирался расписаться в январе, у них уже было подано заявление в ЗАГС. В одном из писем сын сообщал, что Наташа согласилась стать его женой, несмотря на то, что служба у него непростая…

Похоронили сына тихо, на Волковском кладбище в Московской области. Тогда особо нельзя было афишировать место службы сына. На памятнике написали отрывок из его стихотворения:

Мы, не зная покоя,Охраняем покой,Но судьбы для себяНе искал я другой.Ежегодно в день гибели Виталика и на день его рождения на могилу приезжают «альфовцы», друзья по школе и пограничному училищу.

Прошло двадцать с лишним лет. Иногда забываешься в работе, а останешься одна, или когда на улице, в транспорте, увидишь похожего на сына мужчину – ком подкатывает к горлу.

В семье мы никогда не помещали фотографию Виталика в траурную рамку: для нас он всегда живой. Отмечаем день его рождения, он очень любил этот свой праздник. Я часто беседую с ним, и мне кажется, будто Виталик находится в долгой командировке. Во всяком случае, мне так легче.

В июле 2003-го не стало мужа, Виктора Алексеевича. Его последняя должность – начальник отдела заграничных представительств Главного управления пограничных войск, полковник. После отставки он работал в системе негосударственной безопасности и Консультативном совете ФСБ.

Это произошло 28 июля, в день тридцать пятой годовщины нашей свадьбы. Утром Виктор Алексеевич поехал на работу, хотя шёл третий день его отпуска. Сказал мне и дочке: «Готовьте праздничный ужин, будем отмечать юбилей. Сегодня – на даче, а в субботу соберёмся в ресторане».

Обещал вернуться к вечеру, но – не приехал, его мобильник не отвечал. Мы с дочерью обзвонили всех знакомых. А ночью приехал друг нашей семьи Саша Скороходов – он был с Виталиком в Вильнюсе – и сказал: «По закону подлости я держал вашего сына на руках, а теперь я же принёс вам такую весть».

Через час приехал бывший командир «Альфы» М. В. Головатов, у которого работал муж, и тогдашний начальник Управления «А» генерал Андреев Валентин Григорьевич. Оказалось, Витя умер в дороге: в сердце пошёл тромб. В последний момент, как мне рассказали люди, сидевшие с ним в салоне автомобиля, муж успел перестроиться из третьего ряда в первый. Притормозил, съехал на обочину, едва произнёс: «Что-то мне плохо» – и тут же потерял сознание…