Полная версия

54 по шкале магометра

А после этого гул начал стихать. Время вдруг приобрело нормальную скорость, мохнатая бабочка с чёрными крыльями перестала гудеть и с размаху врезалась в электрическую ловушку. Короткая вспышка, хлопок – и бездыханное тельце упало на струганые доски веранды.

Отец расслабился и открыл глаза. Теперь на его лице блуждала странная улыбка. Он опять потрепал сына по голове и поднялся на ноги.

– Пойдём спать. Мотылёк сделал своё дело.

Мальчик тоже поднялся на ноги и на секунду замешкался. Нашёл в темноте обгоревшее тельце бабочки и украдкой сунул в карман. После чего двинулся вслед за отцом.

***

Позже мальчик поднялся на второй этаж в свою спальню. Переоделся в пижаму, улёгся в постель. Но сон никак не приходил.

Отец внизу включил телевизор. Скоро он заснёт. Так всегда бывает по вечерам. Иногда выпивает бутылку пива, иногда нет. Но всегда засыпает быстро. А сегодня, после контакта с мотыльком, это должно случиться наверняка. Душу-то он «отвёл».

Такое случалось уже не единожды. Но в те разы они просто арендовали дом на пару дней, отец разгружался, и потом уезжали в город. Значит, сейчас что-то изменилось. И, возможно, потребуется больше одного мотылька.

Мальчик тихо встал с постели. Зажёг лампу на столе, прокрался на цыпочках к двери и аккуратно её отворил. Прислушался. Снизу раздавался мерное сопение – скоро должно перейти в храп.

Он запер дверь и вернулся к столу. Достал с полки тяжёлый микроскоп, а после уже – тельце мотылька.

Микроскоп ему дарила мама, когда мальчик заинтересовался всякими букашками. Часами рассматривал их ноги, усы и крылья, и каждый раз с восторгом находил что-то новое.

А теперь его интересовал вполне конкретный вопрос: как?

Увеличение позволяло рассмотреть мотылька в деталях. Лапки, обгоревшие крылья, усики. Хоботок. А прямо под ним – отверстие, которого быть не должно.

Никогда не было.

Просто полость, углубление в теле, ведущее куда-то внутрь. Ни у одного насекомого такого не встречалось, а их мальчик повидал уже предостаточно. В том числе и несколько обычных бабочек. Даже за последнее лето этого жаркого года.

Мальчик достал с полки красивый атлас – тоже подарок мамы. Пролистал несколько страниц, попеременно глядя то в книгу, то в окуляр. Ничего подобного ни у одного мотылька не было.

И тут он просто взял и ткнул пальцем в горелое насекомое.

На мгновенье комнату заполонила какофония звуков. Стуки, буханья и те короткие волнообразные удары, что проникали в голову тогда, на крыльце. Но сейчас они были куда интенсивнее. Казалось, что надавливание на тельце кратковременно включило какой-то странный механизм.

И всё затихло.

На лестнице раздались шаги. Папа проснулся и поднимался сюда. Через секунду он распахнул дверь и подошёл ближе.

Картина предстала во всей красе: любопытный мальчик с атласом бабочек изучает запретный плод под микроскопом.

– Папа, смотри! Это бабочка, которой нет в атласе! И когда её сдавливаешь, он издаёт эти самые звуки. Как будто музыкальная колонка.

Отец наклонился ближе, всмотрелся сыну в глаза.

– Нельзя их изучать. Иначе они обо всём узнают, и тогда тебе не будет спасения. Мотыльки не будут к тебе приходить и все твои грехи останутся при тебе.

– Но папа! Это же не обычный мотылёк. Он какой-то мо-ди-фи-ци-рованный.

Мальчику с трудом далось такое длинное слово: – я буду называть его моДтылёк-проповедник. А ты знаешь, откуда они берутся?

Отец выпрямился, взял тельце насекомого с предметного столика микроскопа и спрятал в карман.

– Никто не знает. А если ты не успокоишься, то будет только хуже.

***

Утром мальчика разбудил стук в окно. Мерный, мягкий, редкий стук. Будто кто-то поколачивал подушечкой пальца по стеклу.

Он открыл глаза. На улице уже давно рассвело, и только одинокая толстая бабочка упорно пыталась проникнуть внутрь.

Мальчик поднял стекло.

Комнату сразу заполнил низкочастотный гул. Тело застыло в неподвижности, а в разум проникли звуки тамтамов. Они бились ровно, в такт альфа-ритма. Мальчик ощутил тревогу.

Темп гипнотизировал. Однообразный, идеально выверенный, он поглощал внимание, подавлял волю и прекращал любое сопротивление. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум…

И внезапно мальчик осознал, что фоном в этих звуках он слышит слова. Далёкие, словно шёпот ветра. Или мамы, когда она убаюкивала его перед сном. Или какого-то другого, инородного, разума. Который говорил, и говорил, и говорил.

"Ты совершил грех. Не следует изучать то, что тебе неподвластно. Не пробуй больше смотреть на мотылька, иначе он никогда к тебе не придёт".

Глаза мальчика закрылись, руки повисли, как плети. Он начал мерно раскачиваться.

"Забудь о своих желаниях и интересах. Слушай только мотылька. Ты зависишь от него. Ты будешь ждать его. И никогда не попытаешься изучить".

Кожа на руках мальчика покрылась мурашками, словно от холода. Волоски встали дыбом. Дыхание участилось, задрожало.

"А эти слова ты сейчас забудешь. Три. Два. Один. Проснись!"

В следующую секунду раздался удар. Это бабочка со всей скорости врезалась в окно, оставив после себя смятое тельца с поломанными крыльями, повисшее на слизи внутренностей, прилипших к гладкому стеклу.

Мальчик вздрогнул и открыл глаза. Огляделся.

А потом, морщась, оторвал мёртвое насекомое и выбросил за окно. Брезгливо вытер пальцы о пижаму и поспешил вниз.

Пора было завтракать.

Юлия Воинкова

Мотыльки и булавки

Я вру по понедельникам. Буднично и просто.

Касаюсь губами её прохладной щеки:

– Прости, переговоры затянулись…

Натыкаюсь на её жалкую улыбку:

– Пришлось выехать на объект, ты же понимаешь?

Замечаю, как она держится за сердце:

– Там снова пробки…

Наверное, когда-то это давалось мне с трудом. Возможно, мне даже было неловко и неприятно. Поначалу. Изменять поначалу мне тоже было неловко и неприятно.

Я вру – с губ падают дохлые мотыльки. По одному на каждый понедельник. Она не замечает, и я задвигаю их носком ботинка под тумбу для обуви. Врать скучно.

В остальном вечер понедельника ничем не отличается от прочих вечеров: ужин под обсуждение домашних дел, пара стаканов виски в кабинете и супружеская постель, застеленная идеально, без единой морщинки.

Я засыпаю один. Оно и к лучшему.

***

Я вру по понедельникам. Слова для этого не обязательны.

Подставляю щеку для дежурного поцелуя, делая вид, что так было всегда.

Улыбаюсь тому, как он привычно отвечает на вопрос, который я никогда не задаю.

Притворяюсь, будто не вижу серых безжизненных мотыльков, падающих вслед за его словами, и не чувствую острой боли в груди слева. Врать больно.

Когда гаснет свет в спальне, я, наконец, могу вынуть из-под тумбы мертвого мотылька. Я держу его бережно, чтобы не повредить хрупкие крылья.

В гостиной я кладу мотылька на приготовленную загодя расправилку и снимаю с себя свитер.

Щипчиками поддеваю латунную головку булавки, глубоко вошедшей в мое тело прямо над сердцем. Нужно вытянуть ее аккуратно, чтобы не изогнуть и не сломать. Все должно быть идеально.

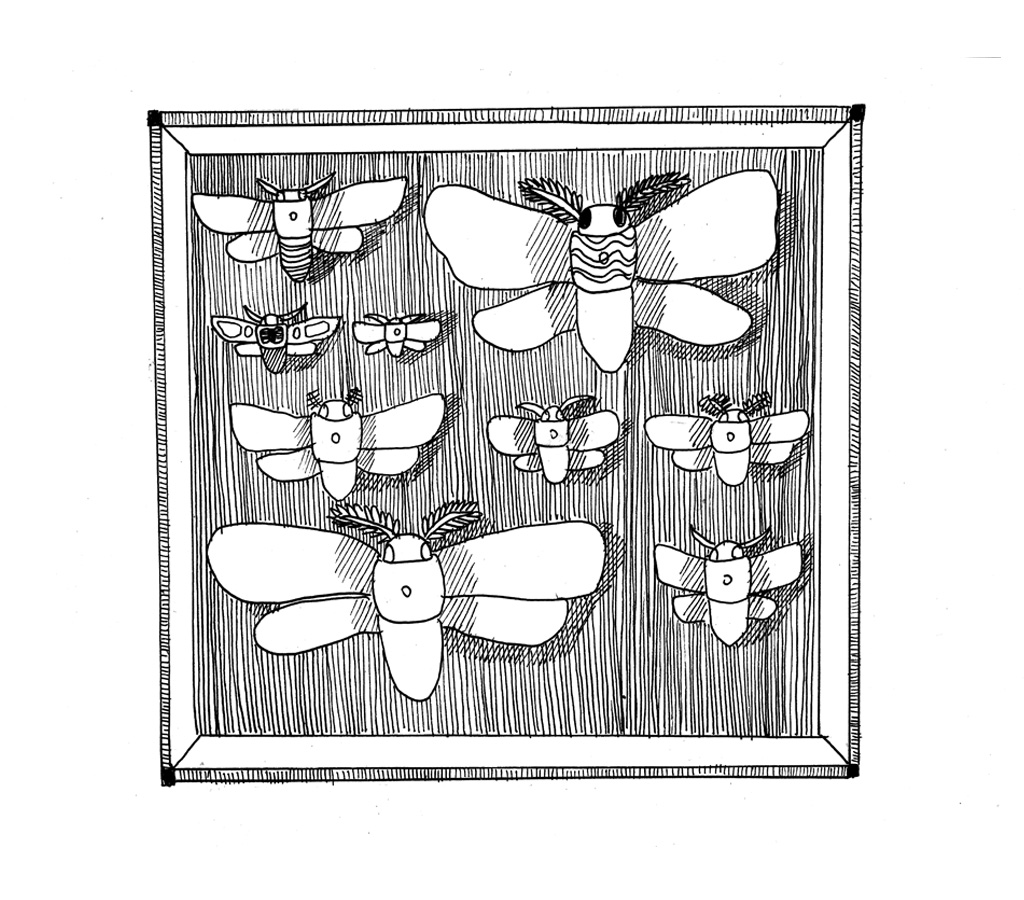

Первых мотыльков я прикалывала к куску пенопласта и хранила в коробке из-под туфель. Это было некрасиво, неэстетично. Да и сами мотыльки были неуклюжими и уродливыми. Научиться препарированию оказалось не так уж сложно. Научиться гладко врать – тоже. И теперь десятки идеально расправленных бабочек, замерших на идеально тонких булавках, хранятся за стеклами энтомологических коробок в нижнем ящике моего комода.

***

– Ничего не говори, – просит она, только я вхожу в дверь. Берет за руку и тянет в гостиную. На полу разложено с десяток ящиков с бликующими в свете торшера крышками.

– Что это?

– Разве не узнаешь? Они все твои.

Она поднимает и протягивает одну из коробок. Ряды дохлых мотыльков – каждый с аккуратно выведенной на этикетке датой.

– Нравится?

– Нет, – я швыряю коробку на стол. – Зачем ты это делаешь?

Она улыбается и медленно расстегивает блузку.

***

– Зачем ты это делаешь? – растерянно повторяет он.

– А ты? Разве тебе не надоело?

Морщась, я вынимаю из груди очередную булавку, намного длиннее и прочнее предыдущих. Из ранки бежит тонкая алая струйка. Это даже красиво. Он смотрит, будто завороженный.

Я медленно приближаюсь, целую его онемевшие губы.

– А мне надоело, – шепчу и, зажмурившись, вонзаю булавку ему в грудь.

Я открываю глаза. В комнате никого – только крупный мотылек с серебристыми крыльями умирает на длинной стальной булавке. Я бережно прикалываю его к расправилке, укладывая мохнатое тельце в желобок.

Он станет лучшим в моей коллекции.

И больше никакого вранья.

Мария Леснова

Мистерия

Хлопнула дверь. Цок-цок-цок-«Ты что, еще спишь?»-цок-цок-«Я ключи забыла. А, вот они. Ну, пока. Не спи!»-цок-цок. Тишина.

Я сижу на кровати, за окном темно. Ещё не рассвело или уже стемнело? Хрен знает.

Смотрю на свое отражение в зеркале шкафа-купе: волосы и мысли спутались, расслабленная улыбка чеширского кота на пижаме и стиснутые собственные губы. Если я их разожму, то начну орать. Цок-цок. Звонить в скорую или Катьке? В скорую? Катьке? Может, Толику? Цок-цок.

***

Регина всегда бесцеремонно, без стука заходила в мою комнату. Как же, старшая сестра! Ей можно всё: не выходить замуж, не хотеть детей, не уметь готовить, курить за столом и подкалывать меня на семейных праздниках. И ездить на бесконечные раскопки то в Крым, то в Грецию, то в Турцию. Привозить желтую пыль в складках одежды, черепки, осколки чьей-то давно истлевшей жизни. Регина.

***

– У меня галлюцинации, – сообщаю я в телефон. – Кать, настоящие глюки! Как в фильмах показывают.

Катька слушает настороженно, чувствую – не верит.

– Пила вчера? – спрашивает в конце разговора. – Знаешь, вот я однажды димедрол шампанским запила…

– Она это была. Регина. Цок-цок! Понимаешь?! – я срываюсь на крик. – Ну и что, что не видела? Слышала! Это ее голос. Ее каблуки.

– Вернулась, значит…

***

«Вот она, Regina vasorum, смотри». Мне девять, Регине двенадцать. Эрмитаж. Мать, бабушка, Регина, все как на подбор с благородными острыми профилями, тяжелыми темными волосами склонились над Королевой ваз. Иссиня-черная, по кругу тяжелой гирляндой – процессия божеств в бело-золотых одеждах. Ваза как ваза. Великие и малые мистерии Элевсинского культа. Деметра и Персефона. Бабушка говорит долго и восторженно. Я слушаю вполуха. Мне нравится только слово «мистерия». Это как «мистер Икс», но девочка. Я представляю себе «мистерию» в плаще и маске. И когда мы уже пойдем есть мороженое, ванильное в железных вазочках?

***

Психотерапевт в платной клинике внимательно слушает мой рассказ про возвращение умершей сестры. Он не впечатлен. Я, честно, им тоже.

– Вы спали, когда она вошла? – он спрашивает это уже в третий раз. Так произносит «она», что мне хочется его стукнуть.

– Да, но…

– Случаи шизофрении в семье?

– Нет.

***

– Тебя как зовут, девочка? – Регине девять, она стоит надо мной, руки в боки.

– А то ты будто бы не знаешь? – я понимаю, что она сейчас скажет какую-то гадость.

– Вика, Маша, Лиза, Ира, Катя? – у Регины длинная черная коса, белые колготы, красный сарафан.

– Наташа, – встряхиваю коротенькой стрижкой, «три пера», как называет ее мама.

– У тебя не королевское имя, девочка. Я с тобой играть не обязана. И, вообще, ты не нашей породы. Ты – не королева.

– А ты – Регина Дубовицкая. Вот ты кто.

Мне шесть, но я уже хорошо разбираюсь в королевских интригах.

***

Луна-парк работает до полуночи. Уговорила пустить меня на детский аттракцион «Чашки». Медленно кружусь в полном одиночестве в гигантской чашке, расписанной под хохлому, и слушаю иронично-цирковую музыку. Только бы не идти домой. Толик будет искать. Звонить, отправлять гурьбу плачущих смайликов.

***

Женское царство. Бабушка, мама, Регина и я. Никаких мужчин. Где-то по кромке небытия, в тумане, бледными тенями бродят дед, отец Регины, мой отец. Обрывками телефонных поздравлений с рождением, шоколадками «Алёнка», смятыми купюрами они материализуются на мгновение в нашей жизни, чтобы немедленно вслед за этим опять кануть в Лету.

Деметра и Персефона. Греческие богини плодородия – мать и дочь. Вечная тема для обсуждения в нашей семье с прочными профессорскими историко-археологическими традициями. Когда очередной Аид пытается выкрасть дочь и предложить ей «загробный мир» со всеми удобствами, мать, взывая ко всем богам Олимпа, заламывая руки, возвращает дочь на место. И опять все в сборе и пьют чай за большим круглым столом, и новая, с иголочки, маленькая девочка кряхтит в люльке. Этот круг не разорвать. Казалось мне.

Сначала ушла бабушка, затем внезапно мама. Круг разорвался. За круглым столом сидела темная от загара Регина-Деметра, вернувшаяся из Греции, и я, испуганная, с очередным «Аидом» в голове. На этот раз всё было серьёзно: Толик хотел жениться, хотел наживать со мной добро и растить детей в собственном доме на десяти сотках.

– Ты понимаешь, что он тебе не подходит?

Толик не похож на владельца преисподней. Никаких буйных черных кудрей, замашек рок-звезды, я вообще сомневаюсь, что он может кого-то украсть. Он мягкий, покладистый. Как говорит Регина, «вылитый Молчалин».

– А как же продолжение рода? Наше женское царство, – я зло смотрю на сестру. – Персефона была с Аидом три года. Вернули ее только после…

Она не дает мне договорить. Фыркает.

***

Я хорошо помню то утро. Хлопнула дверь. Цок-цок, цок-цок. «Я ключи забыла». Регина в белом платье, больше напоминающем хитон, красивая, загорелая, опаздывала на встречу.

Я хорошо помню, как ехала на опознание. Как рыдала на похоронах на груди у Толика, с которым успела расстаться накануне, наговорив ему кучу гадостей.

Помню, как сидела вечером после похорон за круглым столом. Одна. Круг разомкнулся. Всё наше бабье царство легкой поступью по проторенной дорожке ушло к брату Деметры на вечные луга.

– А как же я? – спрашивала я пустоту. – Кто я без вас?

***

Толик держит меня за руку. Мы на приёме у парапсихолога, которого нашла через знакомых Катька. Толик не оставляет надежду жениться на сумасшедшей мне. И это приятно.

– Вернуться легко, если есть цель, -изрекает баба-экстрасенс в конце моего рассказа о пришествии мертвой сестры.

Вскользь упомянутые Элевсинские мистерии, прочно связанные с историей моей семьи вот уже много поколений, её заинтересовали.

– А в чём суть мистерий? – спрашивает она.

Я задумываюсь.

– Считается, что они соединяют этот мир и загробный. Дают надежду. Живи сейчас осмысленно, потому что смерть не конец, а продолжение пути.

– И всегда можно вернуться?

– Да.

***

– Не спи! – я слышу сквозь сон. «Цок-цок-цок». Вскакиваю и сажусь на кровать. Слышно, как в прихожей Регина ищет ключи.

– Ты ключи забыла? – кричу.

– Да. Я убегаю. А ты не спи!

Цок-цок-цок.

Набираю номер Толика. Он сразу отвечает, хотя на часах семь утра. «Не спишь?» – спрашиваю. «Нет», – радостно отвечает Толик. «Тогда приезжай. Сейчас».

Юлия Воинкова

Про Настю, Томаса и холодный кофе

– Ты не видела мой гребень? – голос матери всколыхнул сонную утреннюю лень.

Настя выдвинула ящик комода, растормошила ворох шелковых шарфов – гребень лежал среди них.

– Нет, – крикнула девушка, резко задвинула ящик и вышла из спальни.

Через несколько минут она шла по садовой дорожке. Мать склонилась над кустом роз, длинные волосы касались новых бутонов.

– Что там сегодня? – спросила Настя с надеждой.

– Только белые, слава богу… Кофе готов, – мать кивнула в сторону веранды, – идем завтракать.

Она подошла и взяла Настю под локоть.

– Гребень опять потеряла, представляешь?

– Мам, ну что ты вечно с ним. Будто реликвия. Давай, я щетку куплю?

– Не надо! – мать разозлилась, ущипнула Настю. – У меня без него весь день насмарку – сложно понять?!

Настю тоже можно было понять: мать ведет гребнем по волосам и утро застывает будто в смоле. Увязнув в тягучих нотациях и упреках, невозможно дождаться, когда закончится завтрак. Проще спрятать гребень и, наскоро перекусив, сбежать на работу.

Настя налила кофе из горячего кофейника и тут же поднесла к губам. Не обожглась. Кофе был привычно холодным – еще одна особенность бесед с матерью. Будто Настя вспоминала о своей чашке, только выслушав кучу жалоб: на нерадивых детей, хохочущих в соседском дворе; нерадивые цветы, подсовывающие розовые бутоны вместо белых; и нерадивую дочь, бросающую мать ради первого встречного.

За Матвея доставалось больше всего пощечин. Словесных, конечно. Но не менее болезненных. Каждый день мать пророчила Насте предательства и измены. И ее называла предательницей. Кто еще оставляет родного человека в одиночестве? Мать каждый раз переживает: у нее давление, сердце, мигрень. А с утра после Настиных свиданий на кусте белых роз – розовые бутоны.

Разумеется, Настя не верила в эту чушь. Про бутоны. Про давление и сердце – верила. Звонила Матвею, тоскливо отменяла следующую встречу.

Ловя Настино настроение – всегда на грани счастья и нервной печали – Матвей давно уговаривал съехаться. Просил о знакомстве с матерью – так, мол, она успокоится на его счет.

Настя и представить не хотела такого знакомства.

Было уже однажды.

Мать вышла к столу растрепанная, разглядывала ухажера с дотошностью энтомолога, устроила допрос, напирая на воображаемые изъяны в порядочности. На этом романтическая история закончилась.

Когда появился Матвей, Настя твердо решила – домой его не приведет.

И на переезд решиться не могла.

Что будет, если начнется очередной приступ? Кто присмотрит? Кроме Насти, у матери никого.

Да и у Насти других родных нет. Отец ушел. «Бросил», – уточняет мать, поджимая губы. Настя едва его помнит – по фотографиям и отпечатавшемуся в памяти жесту. Вместо приветствия и прощания он всегда козырял – руку к виску. Вот и все, что осталось. А мать всегда рядом.

Так и жила Настя который год: оставаться больно, а уйти тяжело.

Допив кофе, она целует мать в щеку и отправляется в депо.

Если бы спросили, что в ее деле самое сложное, она бы, смеясь, ответила: «Не уснуть в первый утренний рейс».

Трамвай укачивает не хуже люльки. Глаза так и норовят закрыться. На это случай Настя кладет в карман флакончик с водой. Пара пшиков из распылителя на лицо – и дрема вздрагивает, исчезает. На втором круге спать уже не хочется. Остается только удовольствие и ощущение силы: маленькая и хрупкая, она одним движением сдвигает с места двадцатитонную тяжесть!

Назад в депо Настя едет одна, высадив на конечной последних пассажиров и кондуктора. Лучшее время. Колеса стучат в унисон с сердцем, погружая в мечты и фантазии. Она оглядывается по сторонам – никого. Закрывает глаза. Пантограф делает пару пробных движений и снимается с проводов. Трамвай отрывается от рельсов и поднимается в небо.

Настя не поняла, как это случилось в первый раз. Подумала вскользь: «Вот бы полетать». И очень испугалась, когда земля исчезла из поля зрения, а небо стало надвигаться. Она отпустила педаль безопасности, но состав не думал останавливаться и приземляться. Поднялся над зелеными кронами, обогнал кудрявое облако и выровнялся горизонтально над улицей. Настя сидела не шелохнувшись, повторяя незатейливую мантру: «только не упади-только не упади».

Трамвай не упал, а плавно опустился обратно на рельсы за сотню метров до ворот депо. Настя очнулась от наваждения, поозиралась и, не увидев больше ничего необычного, вновь тронулась в путь.

Сдала смену, рассеянно расписалась на проходной и спросила у краснощекого охранника:

– Дядь Вась, вы ничего странного не видели, когда я подъезжала?

– Странного? Да вроде не было…ага… Разве что пес тебя снова ждет.

– Какой пес?

Настя выглянула в пыльное оконце: у бетонных ступеней сидел огромный лохматый ньюфаундленд.

– Это не мой… С чего вы взяли?

Охранник почесал лоб:

– Так неделю уже ходит – с тобой сюда, за тобой обратно…ага…

– Ерунда какая-то, впервые его вижу, – бубнила Настя, попрощавшись и выходя за дверь.

Увидев ее, пес поднялся и вильнул хвостом.

– Иди-иди, – опасливо посторонилась девушка, – я тебя не знаю.

Пес снова сел, но через пару мгновений побрел за Настей, держась чуть поодаль.

Девушка заново погрузилась в переживания от внезапного полета. Первоначальный испуг сходил на нет. Его место занял запоздавший восторг. Летела! Над деревьями! Над людьми! Над маленькой жизнью внизу!

Никому об этом приключении Настя не рассказала.

С того дня трамвай поднимался в небо всякий раз в конце смены. И всякий раз девушка испытывала ликование. Еще бы – гора металла рвется в облака на одном ее хрупком желании.

Она выглядывала из окна, любовалась игрушечным городом далеко под колесами. И мечтала. О том, как мама забудет о гребне и позволит розовому кусту оставаться розовым. О том, как подружится с Матвеем и избавится от болячек. О том, как детский смех будет раздаваться не только у соседей, но и у них в саду.

Конец маршрута очень кстати приходился на тихую улочку. Настя внимательно следила, чтобы никто не заметил ее проделок. Только черный пес задирал морду в небо и провожал трамвай влажными глазами.

Настя парила над миром. Во всех смыслах. Даже общение с матерью стало не таким тягостным.

Но хорошее однажды заканчивается.

Какому-то проныре удалось увидеть полет трамвая и, что еще хуже, снять на камеру. К вечеру запись была в интернете, а оттуда перекочевала на телевидение. Изображение получилось четким, и запечатлело не только номер маршрута, но и Настино счастливое лицо.

Домой она понуро брела в ожидании неприятностей.

Мать набросилась на девушку прямо с порога. Назвала ее бездумной эгоисткой.

– А что если ты свалишься оттуда?! – зло кричала она и дергала Настю за руку. – Кто обо мне позаботится? Думала ты об этом?! – и хваталась за сердце.

– Не упаду, – устало протестовала девушка.

– Самая умная? Я может тоже могла бы… может тоже… Но я всю жизнь – о тебе! Отец ушел, теперь ты. Давай – улетай от меня!

– Я не улетаю, просто немножко…

– Не хочу слышать об этом! Поняла? Чтоб никогда больше!

Она вышагивала взад-вперед, седые пряди падали ей на лицо, и она без перехода грозно спрашивала:

– Гребень мой где? Ты спрятала!

Ущипнув Настю за плечо, мать ушла в дом, шумно хлопнув дверью.

Настя налила себе холодный кофе и расплакалась.

В следующую смену поднять трамвай в небо не удалось. Толпе зевак, собравшейся внизу, осталось только ругать сетевые фейки и глупость журналистов.

За дверью проходной Настю снова ждал черный пес.

– Ну, чего тебе нужно? – буркнула девушка, почти не взглянув на него.

– Наконец-то, – хрипло отозвался пес.

Настя вздрогнула, посмотрела внимательней. Он шел рядом и тоже смотрел на нее.

– Еще и рехнулась, – пробормотала Настя.

– Не рехнулась, – возразил пес, – я в самом деле разговариваю.

– Не бывает говорящих собак!

– И летающих трамваев – тоже…

Она остановилась, скрестила руки на груди.

– Ладно. Допустим. И что ты хочешь?

– Проводить тебя кое-куда.

Настя задумчиво смотрела на него, потом оглянулась на дверь проходной.

– Не бойся, не обижу, – пообещал пес, – я же не человек.

– Ладно. Но если что, – девушка порылась в сумочке и достала флакон с водой, – у меня – вот. Перцовый!

– Не пригодится. Идем, – и он молча побежал впереди.

Они шли по липовой аллее, чуть погодя свернули в сторону и вышли за пределы города. Асфальтовая дорога отделяла редкие домики от широкого поля. Посреди дороги стояла большая лужа. Внутри нее плыли рваные облака и летали птицы. Пес легко перескочил на другую сторону.

– Ты не отразился! – Настя отпрянула. – Я дальше не пойду…

И вдруг увидела в поле мужскую фигуру. Что-то было в ней знакомое, а что – уловить не получалось. Завидев собаку и девушку, мужчина приблизился. Подозвал пса – тот радостно понесся галопом.

– Молодец, Томас! Привел, все-таки, – и козырнул Насте, – здравствуй, дочка!