Полная версия

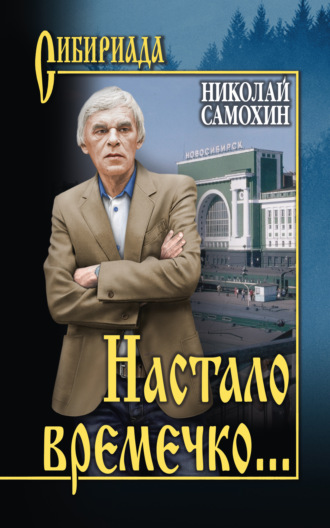

Настало времечко…

Гена был энергичен, возбужден, глаза его азартно блестели.

– Дед, воды нет! – в рифму сообщил он. – Покрути-ка краны.

Я покрутил – воды, действительно, не было.

– Давай пятерку – сейчас будет! – сказал Гена. – Колодец, понял, засорился. И крышу заело. А мы тут самосвал поймали – зацепим ее проволокой, дернем – и порядок!..

– Да, – задержался он на пороге, – пятерку без отдачи – не обижайся. На общую пользу, дед. Со всего подъезда по двадцатнику собирать – это сколько время понадобится! А самосвал ждать не будет.

Через двадцать минут вода правда побежала. А еще через полчаса вернулся Гена. В руке он сжимал полбутылки «Солнцедара».

– Вмажешь, дед? – спросил он. – Твоя доля осталась… А мне пусть старуха кофейку сварит. Для бодрости.

Пришлось выпить «Солнцедар», чтобы не обижать Гену. Сначала-то я рассчитывал только пригубить, а остальное Гене же и выпоить. Но он даже заикнуться мне об этом не позволил.

– Дед, не придуривайся, – оскорбленно сказал он. – Тебе тут самому мало, а мы уж и так по полторы бутылки засадили…

– Слушай, – задумчиво сказала жена, когда Гена ушел. – Я понимаю, это не очень красиво выглядит, но попробуй занять ему денег. Нет, я не про трешки говорю. Займи сразу побольше – есть такой способ отвязаться.

Так я и поступил.

На другой день, когда Гена заскочил ко мне перехватить рубль, я, отворачивая глаза, протянул ему четвертную – под предлогом, что мелких нет.

Гена исчез на целую неделю, и мы было уже вздохнули с облегчением.

Но в следующее воскресенье я случайно встретил его на улице. На Гене был роскошный японский плащ, пестрый шарфик и кожаная короткополая шляпа.

– Дед! – радостно кинулся он ко мне. – Ты где пропадаешь? Я два раза уже к тебе заходил – и все мимо. – Он достал из кармана пачку денег и отсчитал двадцать пять рублей. – Держи, пока есть. А то я после премии отгул взял на четыре дня: начну гудеть – тогда пиши пропало.

Я принес деньги домой и молча выложил на стол.

Жена вопросительно вскинула на меня глаза. Я кивнул.

– Это конец! – бледнея, сказала она…

В понедельник жену подозрительно срочно отправили в длительную командировку. Она прибежала домой – собраться, и глаза ее сияли свежо и молодо. Она даже напевала что-то негромко, укладывая чемодан.

Никогда мы еще так легко не расставались.

Я проводил ее в аэропорт и возвращался домой затемно.

На углу моего дома буфетчица выталкивала из «гадюшника» запозднившуюся компанию. Над дверью «гадюшника» горела лампочка, и в тусклом свете ее я узнал в одном из гуляк Гену. Гена прижимал к груди три бутылки уже знакомого мне «Солнцедара».

На всякий случай я укрылся за телеграфным столбом.

– Ладно, парни, пусть она застрелится! – бодро говорил собутыльникам Гена. – Есть куда пойти… Тут у меня рядом один корень живет – вот такой мужик. Свой в доску. Баба у него, правда, отрава, но он ее сегодня в отпуск проводил…

Я поднял воротник, покрепче надвинул шляпу и пошел ночевать на вокзал.

Игра в откровенность

Оранжево-фиолетовым сентябрьским вечером во двор школы № 148 стекались поодиночке озабоченные родители.

Родительниц не было. Учительница четвертого «Б» класса Алевтина Прокопьевна скликала на этот раз исключительно отцов – и, стало быть, вопрос предстоял нешуточный.

В двух случаях поднимают по тревоге одних мужчин: когда дело пахнет порохом и когда надо срочно решить, по сколько сбрасываться к Восьмому марта.

До Восьмого марта было еще далеко. Значит, запахло порохом.

Покинув различные народнохозяйственные объекты, шагали в школу усталые папаши, не поднимая глаз на пышной осени таинственный багрянец.

Шли в числе прочих и незнакомые пока еще друг с другом родители: Сидоров, Владыкин и Копницкий.

Молодой и бесшабашный папаша Сидоров был раздосадован. Сегодня ихней бригаде подвернулся хороший калым на тарной базе – и это собрание было нужно ему, как собаке пятая нога. Хорошо еще, что ребята вошли в положение, обещали его из доли не исключать. Однако после работы предполагалось, по традиции, обмыть калым – и вот это мероприятие теперь безнадежно ускользало от папаши Сидорова. Правда, ему как уходящему открыли одну из заранее приготовленных бутылок, он принял сто пятьдесят и зажевал чаем. Но одно дело – выпить на бегу, незаработанное, и совсем другое – со всеми вместе, не торопясь, когда чувствуешь, что хорошо повкалывал и семье принесешь, а сейчас в своем праве.

Впрочем, досада папаши Сидорова, ввиду легкости его характера, была неглубокой, мимолетной.

«Воспитатели!.. – с веселой злостью думал он. – Учат их, учат в институтах… с короедами, понял, не могут справиться!.. Ко мне вон, если че, папу-маму не вызывают. Бугор как возьмет за шкирку – не обрадуешься… Даром что институтов не кончал…»

Интеллигентный папаша Копницкий, привыкший мыслить не просто словами, как все люди, а законченными литературными категориями, содержащими обязательный заряд иронии, думал о другом: «Интересно, что еще изобрела наша неугомонная Алевтина Прокопьевна? Какую живинку намерена она привнести в процесс формирования подрастающей смены?.. Ах, избави бог нас и наших детей от учителей-отличников, учителей – передовиков народного просвещения, орденоносцев и чемпионов. Бедные, бедные ребятишки, чьи пятерки – лишь предмет удовлетворения честолюбия наставника и чьи двойки – только досадные препятствия на пути к чемпионскому званию».

Папа Владыкин ни о чем не думал. Угрюмо шагал он сквозь листопад, неся на крутых габардиновых плечах тяжелый груз забот ответственного работника. Лишь изредка, когда под его неразборчивой ногой особенно громко всхрустывали пожухлые листья, папа Владыкин вскидывал каменный подбородок, и в мозгу его загоралось единственное слово: «Выпорю!»

Алевтина Прокопьевна, высокая нервная блондинка, со впалыми щеками и вертикальными, навечно воодушевленными глазами, встречала родителей у дверей класса. Было в ее облике что-то старомодное, подвижническое. Так не в первый раз подумалось папе Копницкому, встречавшемуся с учительницей и раньше. Он поздоровался с Алевтиной Прокопьевной за руку и, как старый знакомый, произнес несколько обязательных фраз.

Папа Сидоров, сказав про себя: «Ну и шкыдла!» – боком прошмыгнул в класс и, по давней привычке, отправился прямиком на «камчатку».

Папаша Владыкин учительницу видел впервые, но, будучи человеком опытным в житейских делах, сразу же определил: «Без мужика колотится бабенка».

Алевтина Прокопьевна начала собрание с традиционного обзора успеваемости. Оказалось, в частности, что сын гуманитария Копницкого – Игорь, лучший в классе литератор, наследственно хромает по арифметике, а способный, но хулиганистый Петя Сидоров учится либо на пятерки, либо на единицы и середины не знает.

При этом папа Сидоров сморгнул зелеными глазами, а папа Копницкий слегка приподнял плечи: дескать, увы-увы – прискорбно, но факт!

Про ровно успевающего Борю Владыкина учительница ничего худого сказать не могла, но папе Владыкину крышка парты больно врезалась в живот, и он мрачно подумал: «Выпорю».

– А теперь, товарищи родители, – сказала Алевтина Прокопьевна, – я должна сообщить вам тревожную вещь: дети становятся нехорошими! – Тут она слегка заломила руки и так, с заломленными руками, пружинисто прошлась туда-сюда вдоль доски. – Да! Нехорошими!.. Они курят и ругаются скверными словами! Недавно Петя Сидоров… – Алевтина Прокопьевна сделала паузу и поискала глазами незнакомого родителя Сидорова. Но не нашла. – Петя Сидоров пришел в школу, пропахший табаком, как… я не знаю кто… А когда наши девочки сделали ему замечание, он их так назвал, так назвал!.. Я даже мысленно не могу повторить этих слов!

«Вот суконец! – изумился папаша Сидоров. – А я-то на бабу грешил. Думал, это она сигареты у меня ополовинивает, чтоб меньше курил…»

– Дурные примеры, как известно, заразительны, – продолжала учительница. – Петя Сидоров оказался не одинок. Я поставила себе целью узнать, кто еще из ребят курит или ругается, – и кое-что выяснила.

И Алевтина Прокопьевна, помолодев глазами – поскольку речь зашла о ее педагогической находчивости, – принялась рассказывать хмуро слушавшим ее родителям про свой эксперимент.

В воскресенье она повела ребят на экскурсию в березовую рощу. Там дети собирали гербарий, упражнялись в устных описаниях осеннего леса, играли. И когда переиграли во все известные игры, а домой идти еще не хотелось, караулившая этот момент Алевтина Прокопьевна, как бы между прочим, предложила им совершенно новую игру – в откровенность.

«Неужели раскололись?» – замер с приоткрытым ртом папа Сидоров.

«Ай да Алевтина! – язвительно усмехнулся папа Копницкий. – Ай да новаторша! О таком бы опыте – да в “Учительскую газету”… Интересно, сама она им тоже все откровенно говорила? Например, что затеяла эту игру с целью выявления злокачественного элемента?..»

– В общем, курят и ругаются еще, как они сами сознались, Боря Владыкин и – что я никак не ожидала – Игорь Копницкий…

«Тьфу, салаги!» – расстроился папа Сидоров.

«Выпорю!» – окончательно решил задыхающийся в тисках парты папа Владыкин.

Один Копницкий принял сообщение спокойно. «Ну что же, – раздумчиво поднял он глаза к потолку, – Игорехе сейчас одиннадцать. Сам я попробовал это зелье в семь лет. Или в шесть?.. И выражения, разумеется, знал. Правда, не произносил. Да они все уже их знают. Разница в том, что один произносит, а другие нет».

– Я только прошу вас, товарищи, – говорила между тем Алевтина Прокопьевна, – не принимать пока никаких решительных мер. Постарайтесь даже не показывать детям, что вы про все это знаете. Будем действовать исподволь. Мы тут, со своей стороны, кое-что уже организовали. – Она интригующе подняла брови. – Зеленый патруль! Так мы его условно назвали. В общем, это специально выделенные дежурные, которые на переменах прислушиваются к разговору тех, кто… ну-у… ненадежен. И затем докладывают мне лично.

У папы Сидорова отпала челюсть.

«Во дает баба! – ахнул он. – Шпионов приставила! Надо же!»

Папа Владыкин почувствовал себя ограбленным. У него было такое ощущение, будто кто-то вдруг вырвал из его занесенной руки карающий ремень.

Ироничный папа Копницкий впервые за все собрание растерялся. Он судорожно пытался решить задачку на морально-этическую тему со многими неизвестными. И никак не мог…

В тот же вечер молчаливый ужин в семье Владыкиных закончился столь же молчаливой поркой. Помня наказ Алевтины Прокопьевны, папа Владыкин действий своих не объяснял.

Не подвел учительницу и родитель Сидоров. Он только сказал жене:

– Зашей этой цаце карманы.

Что послушная его Маруся тут же и выполнила.

У Копницких дело обошлось вовсе без эксцессов. Озадаченный папа весь вечер обсуждал с мамой абстрактную проблему этичности отдельных методов школьного воспитания. Обсуждали они ее громко: в демократичной семье Копницких принято было ничего не скрывать от ребенка. Конкретных имен, правда, родители не называли, заменяя их такими оборотами, как «допустим, некая учительница некоего четвертого класса…»

На другой день в школе № 148 произошло ЧП. Во время большой перемены был жестоко поколочен и вывалян в грязи «зеленый патруль» в составе отличниц учебы – Пупыкиной и Бякиной.

Алевтина Прокопьевна протрубила новый сбор родителей.

Агенты-элементы

Зашел ко мне в одно из воскресений сосед, Сысоев Иван Матвеевич. Задал странный вопрос:

– Яковлич, когда писателя работают?

Я, признаться, вздрогнул. И смешался. Поскольку сам последние месяца два ни черта не работал, а только маялся из-за того, что не работаю, этот вопрос прозвучал для меня не вопросом, а укоризной: дескать, вы, сукины дети, работаете когда-нибудь вообще-то?..

– То есть? – спросил я.

– Ну вот – когда: ночью сочиняют или с утра садятся?

– А-а! – У меня отлегло от души. – Это кто как. Которые ночью, а которые с утра. Тут, Иван Матвеевич, все индивидуально. Я, например, по утрам… стараюсь. А в чем дело-то?

– Опростоволосился я, похоже, Яковлич, – вздохнул Иван Матвеевич. – Так опростоволосился…

И Сысоев рассказал мне свою историю.

Иван Матвеевич пристрастился последнее время ходить в баню. И не только из-за пара. Веничком постегаться он, вообще-то, любил, но с возрастом у него голова перестала сильный пар выдерживать. Тело еще просит, а голова не держит. Так что корни этой страсти глубже лежали.

Сысоевы с год назад в город переехали – из районного центра. Как Иван Матвеевич на пенсию вышел, так они свой домишко обменяли на однокомнатную квартиру – поближе к детям. И здесь, в большом городе, Иван Матвеевич затосковал. Старухе-то проще – ей на день внучат подбрасывают. А Иван Матвеевич затосковал. Собственно, не затосковал, не то слово – растерялся как-то. Выйдет на улицу, глянет кругом – все люди одинаковые. Вроде и разные – одеты, обуты, причесаны по-разному – но одинаковые. То есть они так одеты и обуты, что не отличишь: кто из них богаче, кто беднее, кто начальник, кто рядовой. Идет, допустим, навстречу человек – Иван Матвеевич силится угадать, кто он такой, и не может. То ли кандидат наук, то ли слесарь выходной, то ли, не приведи бог, жиган какой-нибудь.

У себя в райцентре Иван Матвеевич почти всех не только на лицо помнил, но даже знал, кто чем дышит. И хотя там люди тоже одевались не так, чтобы один, допустим, в поддевке, а другой во фраке, у Ивана Матвеевича никогда подобного чувства не возникало. А здесь он растерялся. Не знал даже, как ему к людям обращаться. Окликнешь: «Эй, паренек!» – а он, может, Герой Труда или депутат Верховного Совета. Сунешься: «Дорогой товарищ!» – а он вдруг интурист. Из капиталистической державы.

Вот Иван Матвеевич и повадился – в баню. Сначала-то он раз в неделю ходил, по старой привычке, а когда обнаружил, что в бане ему легче, понятнее, – зачастил.

А в бане действительно все проще оказалось. Заходят, к примеру, двое парней. Оба в дубленых полушубках, при портфельчиках, волосы из-под шапок длинненькие. Кто такие – бес их душу разберет. Начинают, однако, раздеваться. Иван Матвеевич наблюдает. Сняли полушубки – под ними одинаковые пиджаки, с блесткой. Пока, значит, туман. Скинули пиджаки, остались в шерстяных рубашках, без галстуков. Это Ивану Матвеевичу тоже пока ничего не говорит: в городе галстуки не шибко любят, даже люди солидные – руководящие или ученые. Растелешились парни окончательно – и сразу полная ясность: у одного на каждой коленке по знаку качества вытатуировано, а у другого поперек ляжек надпись: «Они устали».

И все. Можно в отношении этих парней самоопределиться. Уже знаешь, как с ними разговаривать.

– Сынок, а сынок, – начинает Иван Матвеевич, – что-то низковато значки нарисовал! Надо бы чуток повыше. У тебя там есть где.

Рядом сидящий мужчина, тоже пожилой, вроде Ивана Матвеевича, подхватывает:

– Дак, может, у него там пока только количество наросло. А с качеством еще слабовато.

Парень видит, что с ним по-доброму, не обижается, скалит зубы. Слегка даже застенчиво скалится: что, мол, поделаешь – дурак.

Попробовал бы Иван Матвеевич вот так вот снисходительно пошутить с ним одетым – когда он в дубленке своей, в заграничном пиджаке с блестками, в модных ботинках на высоких каблуках. Иван Матвеевич, был случай, раз вякнул. В магазине, в очереди за пивом. Ох, как его отбрили тогда. «Иди, – сказали, – пахан, воруй!..»

А здесь ничего. Здесь все голые, все мужики, хотя и далекие друг от друга по возрасту.

Дружок «качественного» тоже ухмыляется и прикрывает надпись веником. Самому, наверное, смешно: какого там, к лешему, «они устали» – такими ногами мировые рекорды бить можно!

Ивану Матвеевичу делается хорошо, душевно.

– Идите, ребята, – разрешающе подмигивает он парням. – Похлещитесь. Там мужики добренько наподдали – аж волосы трещат.

Или другой случай. Заходит мужчина. В годах, солидный, с начальственной замкнутостью на лице. Между прочим, тоже в дубленке. Начинает неторопливо раздеваться, ни на кого не глядит и локтями старается не касаться. Вернее, глядеть-то глядит, да не видит. Так посмотрит, будто нет тебя, будто вместо тебя стекло прозрачное.

Иван Матвеевич ждет: «Давай-давай, гражданин хороший… Счас увидим, что ты за птица».

Разделся мужчина – и вот он уже для Ивана Матвеевича весь как на ладони. Под правым соском шрам резаный. Только не скальпель здесь прошелся, а осколок – Иван Матвеевич умеет отличить. И ноги мелко посечены в нескольких местах.

– Где же это тебя, полчок, так поклевало? – спрашивает Иван Матвеевич.

Мужчина догадывается, о чем речь, косит глазом вниз, на собственную грудь. Ему уж давно шрам без зеркала не видно: грудь большая, рыхлая, курчавым седым волосом поросла.

– В Белоруссии, – говорит он. – Под Витебском… Мина.

– Вижу, что не курица, – кивает Иван Матвеевич. – Пехота?

– Она. Царица полей. – Мужчина внимательно смотрит на Ивана Матвеевича. – Тоже, гляжу, отметился?

– А как же. Первый раз под Москвой, последний – под Будапештом. Песню слыхал, поди: «А на груди его светилась медаль за город Будапешт»… Вот там мне и засветило.

– Да-а, – качает головой мужчина. – Там засвечивали…

Ему уже пора идти, он все приготовил – мыло, мочалку, веник, – но не уходит. Поставил таз на колени, сидит, мелко головой кивает каким-то своим мыслям и опять в сторону смотрит. Только не прежним твердым взглядом, а добрым, оттаявшим.

– Ты в каком звании закончил? – спрашивает он Ивана Матвеевича.

– Старший сержант.

– А я рядовой. Не дотянул до генерала, – усмехается мужчина. – Всего полгода повоевал… Зато потом полтора года на костылях прыгал. Да-а… Ну, как там сегодня? Есть парок-то?

– Иди погрейся, – говорит Иван Матвеевич. – Я маленько продышусь да, может, еще разок слажу. Подряд-то тяжело голове. Не держит.

Мужчина уходит, а Иван Матвеевич смотрит ему вслед и думает про себя: «Вот жизнь… К одетому-то небось на кривой козе не подъедешь. А разделся – и пожалуйста: свой мужик. Солдат. Окопник. Крученый, моченый, с редькой тертый…»

Короче, прижился Иван Матвеевич в бане, полюбил ее. Он вообще пришел к выводу, что городской человек только здесь и настоящий, в той цене, которую ему природа и жизнь определили. А на улице он тряпками завесится, форсу на себя напустит, идет – не дышит. Хотя, может быть, у него пузо сбоку и вместо души пятак.

Не исключено, что Иван Матвеевич несколько идеализировал баню. Но что поделаешь, если он находил здесь определенные, бесспорные преимущества.

Так, например, в бане не воровали. Хотя закрывающихся кабинок не было, а были, по-современному, открытые соты-ячейки. Выбирай любую, складывай одежонку. По первости Иван Матвеевич еще опасался. Надевал что попроще: старые галифе, сапожишки стоптанные, пиджачок лоснящийся. Лишний рубль, на пиво припасенный, под стельку незаметно прятал. А потом видит – народ смело держится: одеты все нормально, часы на глазах друг у друга снимают и спокойно кладут в карманы (а брюки-то в раздевалке остаются висеть, с собой в мойку их никто не берет), за веники с банщицей рассчитываются – кошельки открыто достают. Иван Матвеевич стал тогда тоже надевать в баню лучший свой, единственный костюм. И часы дома больше не оставлял. Ему приятно было – когда кто-нибудь вдруг спрашивал: «Мужики, а сколько время? Кто скажет?» – раньше других вынуть часы и, далеко, видно отставив их от глаз, сообщить: столько-то, мол.

Он даже на примере бани самодеятельную теорию развил – относительно положительных изменений в нашей жизни. У него дома имелась пластинка, еще довоенная, с рассказом Михал Михалыча Зощенко «Баня». Так в той, ранешней бане, описанной в рассказе, можно было не только со штанами распрощаться – там шайку могли из-под носа свободно утянуть. И в сравнении с зощенковской теперешняя баня казалась Ивану Матвеевичу прямо островком наглядности – наглядности того, как выросло благосостояние людей и окрепла их сознательность.

Его, правда, другой, тоже самодеятельный, теоретик пытался как-то охладить. Ленивый такой детина с вершковой челюстью, похожий на одного киноартиста, который все бандитов играет. Это потому здесь все такие честные, объяснил он, что теперь центр воровства переместился из бань. Именно по причине возросшего благосостояния. Воры, дескать, тоже стали побогаче, не мелочатся. Ну что он тут возьмет? Костюм? А на кой он ему сдался? Сюда же люди хоть и не в тряпье одеваются, но и не как в театр, допустим. У него этот костюм даже на портянки не купят – теперь портянок не носят.

Что еще? Часы? Сколько они стоят? Двадцать восемь рублей? Ну, вот – двадцать восемь… новые. А за старые ему от силы пятерку дадут. Да еще не дадут, побоятся связываться.

– Так что, папаша, – подвел итог детина, – философия твоя на песке… А ты вот попробуй приди сюда в американских джинсах. Которые двести рублей на толкучке стоят. Попробуй заявись – и пойдешь домой с голой женей. Засверкаешь.

Иван Матвеевич удивился: это что же за штаны такие, что двести рублей стоят?

– Да вот студент как раз снимает, – показал детина. – Вон, гляди, с нашлепкой на заднице.

И тут оказалось, что на песке-то его собственная философия.

Студент не снимал штаны – надевал. Значит, они провисели здесь часа полтора – и никто их пальцем не тронул. Вдобавок студент достал из кармана своих двухсотрублевых штанов стовосьмидесятирублевые электронные часы на золотом браслете.

Детина, наблюдавший эту сцену, только крякнул. А Иван Матвеевич не стал его добивать, проявил великодушие победителя.

…Довольно долго длилась эта идиллия. И, возможно, не прервалась бы вовсе, если бы не толкнулась в голову Ивана Матвеевича одна неприятная мысль.

Сидел он как-то в раздевалке, отдыхал после парной, промокался полотенцем, поглядывал вокруг. А посмотреть было на что. Рядом компания молодых парней расположилась, чем-то очень похожих друг на друга: здоровые все, белокожие, в меру откормленные, спины, плечи, шеи – как из мрамора высеченные. Иван Матвеевич у внука в учебнике по истории картинку видел, называлась она «Борьба богов и титанов». Так вот, очень эта компания напоминала тех мужиков, с картинки. Только что не боролись – анекдоты рассказывали. И ржали на всю баню.

Смотрел на них Иван Матвеевич, смотрел и чего-то подумал: «А ведь сегодня вроде четверг…» И машинально уточнил вслух:

– Ребятки, у нас сегодня что? Четверг?

– Четверг, дядя, – ответили ему.

Да, был четверг. Будний день. Первая половина. Ивана Матвеевича вдруг охватило беспокойство. Пока еще смутное, неотчетливое. Он обшарил глазами раздевалку. Заметил в дальнем углу дряхлого старичка, изувеченного грыжей. Еще двое в соседнем ряду беседовали, да через проход какой-то дедок тесемки у подштанников развязывал. Ну, эти, ясное дело, пенсионеры – у них свободное время ненормированное… Иван Матвеевич в мойку прошел – там насчитал пять человек преклонного возраста. Остальной же народ был строевой, крепкий, мускулистый, сытый, не заезженный пока работой и годами не сгорбленный.

Иван Матвеевич вспомнил, что так же было в прошлый раз, и в позапрошлый, и во все прочие дни. В бане хозяйничали главным образом молодые люди. Хозяйничали умело. Знали, как поднять пар, чего примешивать в воду для духа, на полок лезли в круглых войлочных шапках, в рукавицах. Парились не по-мужицки – когда один раз, но до кровяных полос на теле, пока веник в голик не превратится, – а со вкусом, с передышкой, медленно доводя организм до сладкой истомы.

Иван Матвеевич значения этому не придавал. Просто не задумывался как-то. Пока не кольнула его вот эта самая мысль: «А день-то ведь будний…»

С тех пор и заползла ему в душу отрава. Он приходил в баню, убеждался, что контингент опять тот же, и удрученно думал: «Черт возьми!.. Это что ж делается, а? Рабочих рук не хватает, по городу кругом объявления висят: там требуются, там требуются…» Про сельскую местность ему даже вспоминать больно было. У них в райцентре, в ремонтных мастерских, где сам Иван Матвеевич протрубил пятнадцать лет, работали в основном пэтэушники – пацаны-допризывники с куриными шеями. А здесь… Полбатальона ядреных, в самом соку мужиков веничками машут. Белым днем!.. А если в масштабе города взять? Перемножить на все бани? Армия!

Иван Матвеевич недоумевал. Что за люди? Кто они?.. Посменно работают? Ночью у станка отстоит, а днем в парную?.. Попадались и такие. Иван Матвеевич узнавал их по усталым лицам, по кругам под глазами. Догадывался: отломали мужики ночную, теперь расслабляются. Но сколько попадалось-то? Два-три человека, не больше… Спортсмены?.. Забегали спортсмены – лишний вес согнать. Хотя Иван Матвеевич не понимал, почему они свои излишки днем сгоняют. Днем-то небось и спортсмены где-то работают. Или учатся. Ну, ладно – пусть днем. Так ведь и спортсменов по пальцам сосчитать можно было. И даже не пришлось бы для этого разуваться.