Полная версия

АДМИРАЛ ИВАН ФЁДОРОВИЧ КРУЗЕНШТЕРН

Придя в себя и узнав, что шведский флот безнаказанно ушёл из Свеаборга, Самуил Карлович Грейг очень расстроился, что не была использована возможность уничтожить весь шведский флот. Потерял сознание и, не приходя в себя, скончался.

15 октября перестало биться сердце выдающегося русского адмирала. Через два дня, 17 октября, президент Адмиралтейств-коллегии граф Иван Григорьевич Чернышев (1726—1797) получил уведомление от командира Ревельского порта о смерти адмирала Грейга. В нём говорилось: «Сего октября 15-го дня, пополудни в 8 часов, его высокопревосходительство господин адмирал и всех российских орденов кавалер Самуил Карлович Грейг, к великому нашему сожалению, волею Божией преставился на корабле „Ростислав“, стоящем в Ревельской гавани. Прошу ваше превосходительство, прикажите прислать скорее ваше повеление, что с ним делать; мы здесь все не можем решиться».

Это известие сильно огорчило императрицу Екатерину II. Она сказала:

«ЭТО БОЛЬШАЯ ПОТЕРЯ; ЭТО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОТЕРЯ».

Императрица приказала похоронить адмирала Самуила Карловича Грейга в Ревеле в соборе Святой Марии (Домском соборе) «со всевозможной пышностью, не жалея расходов».

Также приказано было архитектору Джакомо Кваренги изготовить рисунок для надгробного памятника-мавзолея адмиралу Грейгу.

О кончине была оповещена семья адмирала, которая находилась в Кронштадте.

В Ревеле для церемонии прощания с покойным отвели большой зал Адмиралтейства. Позднее этот дом был перестроен. В настоящее время в этом здании по адресу: улица Пикк, дом №26, находится посольство Королевства Швеция.

Именно в этом доме были приготовлены комнаты для Сарры Александровны Грейг, урождённой Куук, жены покойного адмирала, и его малолетних детей. Десять дней тело усопшего находилось на линейном корабле «Ростислав». 25 октября, когда всё было подготовлено для церемонии прощания, гроб с телом Самуила Карловича Грейга перевезли в Адмиралтейство.

Пять дней происходило прощание со знаменитым адмиралом.

Со слов адмирала Василия Яковлевича Чичагова, приехавшего на похороны: «Зала, где лежал знаменитый адмирал, была вся обита чёрным сукном, серебряными галунами и белым флёром.

Гроб стоял на высоком катафалке, под чёрным балдахином, и в ногах помещалась серебряная большая чаша, вроде куба, покрытая чёрным, обвитая лавровым венком и с надписью серебряными буквами: «Родился 30 ноября 1735 года, преставился 15 октября 1788 года». В головах стоял герб. Одетый в парадный адмиральский мундир, Самуил Карлович Грейг имел на голове лавровый венок.

Гроб был чёрный бархатный, с серебряными галунами; к крышке прибили шпагу, шарф и шляпу.

По обеим сторонам балдахина стояли табуреты с белыми атласными подушками, обшитыми золотою бахромою и кистями. На них лежали: адмиральская булава и пять орденов, которыми был награждён адмирал Грейг. Это ордена Святого Апостола Андрея Первозванного (1788), Святого Равноапостольного Князя Владимира I степени (1788), Святого Благоверного Князя Александра Невского (1776), Святой Анны I степени (1774) и Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгтя II степени (1770). Георгиевский крест был значительно погнут, в него попала пуля в одной из битв в Архипелаге.

Три флага стояли у стены, прислонённые в головах.

В траурном зале дежурили штаб- и обер – офицеры и часовые, которые также от ворот до входа в дом располагались попарно».

Молодой мичман Иван Фёдорович Крузенштерн тоже участвовал в похоронах храбрейшего адмирала Самуила Карловича Грейга.

Боль и сожаление были в душе. Он видел адмирала в бою и восхищался им. Наблюдая и участвуя в блокаде шведского флота в Свеаборге, Иван Крузенштерн сумел понять и правильно оценить высокое тактическое мастерство знаменитого адмирала.

Самуил Карлович Грейг всегда был образцом для Крузенштерна.

В старости, перед «заходом солнца», адмирал Иван Фёдорович Крузенштерн в завещании просил у императора Николая Павловича милости похоронить себя рядом со своим кумиром, своим первым адмиралом Самуилом Карловичем Грейгом.

Торжественные похороны в Ревеле происходили 31 октября.

От имени тех, кто когда-то служил под флагом знаменитого адмирала, с речью выступил кавалер ордена Святого Георгия IV степени, коллежский советник, председатель Ревельской палаты уголовных дел барон Иван Алексеевич фон дер Пален (Hans von der Pahlen, Palms 28.10.1740—19.05.1817).

Затем траурная процессия под звуки выстрелов, раздававшихся ежеминутно из крепости и с кораблей эскадры, торжественно направилась в соборную церковь Святой Марии (Домский собор).

По обеим сторонам дороги, ведущей в церковь, стояли войска.

Как было принято, во главе похоронной процессии шли члены общества Черноголовых со своими знамёнами и музыкой. За ними следовала рота лейб-гренадерского полка. Затем ученики Ревельской соборной школы во главе со своими учителями, а за ними православное и лютеранское духовенство в траурных чёрных плащах. В нескольких шагах от них шествовал герольд с жезлом. Восемнадцать офицеров несли шесть подушек – с булавою и орденами. Эту часть процессии замыкали три офицера, над головами которых реяли полотнища военно-морских флагов.

За ними несли серебряную чашу, обвитую лавровым венком.

Следом медленно ехала печальная колесница, запряжённая шестью лошадьми, покрытыми траурными попонами.

Лошадей вели бомбардиры.

Вдоль колесницы с каждой стороны с обнажёнными головами медленно шли двенадцать капитанов.

За колесницей шли губернатор Ревеля, генерал-майор барон Карл Врангель и жена покойного адмирала Сарра Грейг с детьми.

На некотором расстоянии за ними следовали адмирал Василий Яковлевич Чичагов, весь генералитет, городские власти, дворянство, все офицеры с кораблей эскадры и многие жители города Ревеля.

При колокольном звоне и траурном салюте, после проповеди пастора Ревельской лютеранской соборной церкви, гроб с телом адмирала Самуила Карловича Грейга опустили в открытый склеп.

Все офицеры, участвовавшие в траурной процессии, получили на память золотые кольца, на которых было выгравировано имя покойного адмирала и год его смерти.

Знаменитый российский адмирал упокоился в маленьком Ревеле (ныне Таллинн), далеко от своего родного городка Инверкейтинга (Шотландия).

Отдавая должное заслугам адмирала Самуила Карловича Грейга перед Российской империей, Екатерина II приказала выбить большую золотую медаль с профильным изображением адмирала на аверсе (лицевой стороне медали) с надписью по окружности:

«САМУИЛЪ КАРЛОВИЧЪ ГРЕЙГЪ РОССИЙСКОЙ АДМИРАЛЪ»,

На реверсе (оборотной стороне медали) корабли Балтийской эскадры с приспущенными в знак траура вымпелами.

Медаль «На смерть адмирала Самуила Карловича Грейга»

В 1791 году над могилой адмирала Грейга по поручению императрицы Екатерины II был возведён величественный надгробный памятник из белого каррарского мрамора, выполненный по проекту известного русского архитектора Джакомо Кваренги (1744—1817), итальянца по происхождению. В Эрмитаже в Санкт-Петербурге хранится рисунок Кваренги «Гробница адмирала С. К. Грейга в церкви Святой Марии». Гробница адмирала Самуила Карловича Грейга хорошо сохранилась. Она является замечательным памятником прекрасной работы каменотёсов Ревеля.

Надгробный памятник представляет собой миниатюрный греческий храм, в центре которого с лицевой стороны расположена в венке из дубовых листьев круглая мраморная доска, на которой золотом написаны текстом на латинском языке слова, посвящённые подвигам адмирала Самуила Карловича Грейга:

SAMUEELI GREIGO SCOTO SUMMO RUSS: CLASS: PRAEFECTO. NAT: MDCCXXXXV. DENAT: MDCCLXXXVIIII. HUNC ARCHIPELAGUS ET MARE BALTICUM ORAYUE SOSPES AB HOSTIUM IGNIBUS. HUNC VIRTUTUM LAUDES ET MAGNANIMAE CATARINAE II SUPERSTES DOLOR PERPETUO CARMINE CELEBRANT.

Надгробный памятник адмиралу Самуилу Карловичу Грейгу в Домском соборе города Таллинна в Эстонии. Фотография автора. 1989 год

Надпись на памятнике в переводе на русский язык гласит:

«Самуилу Грейгу, шотладцу, русскому адмиралу, род. 1735, ум. 1788. Его благославляют в нетленных стихах Архипелаг, Балтийское море и побережье, не знающее вражеского огня, хвала отваге и достигающая небес печаль великодушной Екатерины II».

По обеим сторонам мраморной доски, между колоннами стоят, понурив головы, ангелы смерти с опущенными лавровыми венками и факелами. На фронтоне храма два купидона держат фамильный герб адмирала Грейга. На боковых сторонах храма изображены фигуры скорбящих женщин.

27 ноября адмиралу Василию Яковлевичу Чичагову было приказано принять под своё командование Ревельскую эскадру и приготовить её к кампании 1789 года.

Как только десять кораблей были размещены на зимовку в Ревельскую гавань, команды с них были сняты на берег. Командиры кораблей разъехались по домам. В частности, командир корабля «Мстислав» Григорий Иванович Муловский уехал в Петербург, где его ждала невеста – графиня Анна Чернышева.

Иван Фёдорович Крузенштерн, как местный житель, поселился в доме своего дяди Карла на Вышгороде, где после долгой разлуки встретился с родителями и своими многочисленными родственниками. Находясь в Ревеле, Иван Фёдорович в кругу семьи на какое-то время вновь стал Адамом Иоганном.

Его мать Кристина Крузенштерн и старшая сестра Ева были заняты праздничными хлопотами. Ещё бы! Ведь 8 ноября младшему сыну Адаму Иоганну, так величали его в кругу родственников на родине, исполнится восемнадцать лет.

Какое счастье, что сын-моряк будет вместе с ними на этом празднике!

15 декабря 1788 года адмирал Василий Яковлевич Чичагов прибыл в Ревель, чтобы в следующем году подготовить эскадру к выходу в море, привести в порядок портовые стены, которые пришли в полную негодность, и другие сооружения, необходимые для обороны города.

Здесь, в Ревеле, адмирал обнаружил, что многие капитаны кораблей и морские офицеры разъехались по домам, которые находились достаточно далеко от места службы.

Для того чтобы подготовить флот к кампании 1789 года, Василий Яковлевич Чичагов привлёк к работе всех офицеров, оставшихся на зиму в Ревеле.

Были привлечены и вчерашние гардемарины, среди них и Иван Крузенштерн. Чтобы представить, до какой степени нуждается флот в самых необходимых вещах, приведем отрывок из письма адмирала Чичагова в Адмиралтейств-коллегию:

Портрет адмирала Василия Яковлевича Чичагова (1725—1809).Акварель, гуашь. Художник В. Сорокин. Из архива автора. Адмирал Василий Яковлевич Чичагов изображён в адмиральском мундире с лентами ордена Святого Апостола Андрея Первозванного и Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия I степени. На левой стороне груди размещены звёзды вышесказанных орденов. На шее крест ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира III степени.

«Теперь у нас крупы на сухопутную дачу нет… На помещенных во флоте армейских солдатах мундиров нет… Масло здесь дорого, и трудно отыскать большое количество… Клюквы для наливки очень мало, не знаю, однако, её пользы. В капусте кислой также недостаток… Желающих быть толмачами шведского и чухонского языка отыскивать было приказано, но приходили ко мне три человека негодные и пьяницы. По дороговизне хлеба нельзя надеяться, чтобы сварили хорошее пиво, а худое и скоро окисляемое вредно».

В письме от 7 февраля 1789 года адмирал Чичагов писал:

«Мы нуждаемся в квартирах для рекрутов и особливо больных».

Насколько было возможно, все просьбы адмирала выполнялись, а под госпиталь по личному распоряжению императрицы был отдан только что отремонтированный и роскошно отделанный дворец, расположенный в прекрасном парке близ Ревеля.

В ответ на запрос о помещении для госпиталя было сказано: «Гошпиталь для пользования больных от флота нашего позволяем поместить в Екатерининском нашем дворце, при Ревеле… по обращению нам флоту служить может».

С 1 марта по 30 апреля адмирал Василий Яковлевич Чичагов занимался распределением по кораблям офицеров.

К радости Ивана Фёдоровича Крузенштерна, он был распределён на «Мстислав», капитаном которого вновь был назначен Григорий Иванович Муловский.

В кампании 1789 года адмирал Василий Яковлевич Чичагов во главе эскадры 2 июля вышел в море. 15 июля в пятидесяти милях от южной оконечности острова Эланд он встретил шведский флот под начальством герцога Карла Зюдерманландского.

Шведская эскадра состояла из 21 линейного корабля и 8 фрегатов. Хотя у адмирала Чичагова было только 20 линейных кораблей, они по силе своей артиллерии, а также по количеству и качествам экипажей имели значительное преимущество перед неприятелем. Крепкий ветер разогнал столь крутую волну, что на кораблях с обеих сторон задраили порты нижних доков.

Весь день противники держались на виду друг у друга, борясь со штормом.

На следующее утро, едва волнение спало, флоты пошли на взаимное сближение. Непрерывно стреляли пушки. Клубы порохового дыма окутали корабли. Было два часа пополудни. Передовым в русской боевой линии шёл линейный корабль «Мстислав». Ведя ожесточённый артиллерийский огонь, он стал сближаться со шведскими кораблями. На неприятеля обрушился шквал пушечных ядер.

Не выдержав огня, в панике покинули линию баталии сразу два линейных корабля шведов.

В сражении при острове Эланд 15 июля 1789 года отважный командир корабля «Мстислав» Григорий Иванович Муловский был убит. О его мужественной кончине капитан-лейтенант Александр Эссен написал в письме графине Анне Александровне Чернышевой:

«Как скоро сбили у него переднюю мачту, то вышел он осмотреть оную и стоял посредине корабля, на противном боку, с коего стреляли. Тогда пролетели вдруг три ядра, и одно, пробив стоящие наверху шлюпки и матросские койки, ударило его в бок. Он упал, сказав: „Ах! Понесите меня!“ И первое несущим его матросам слово было: „Братцы! Не сдавайте корабля!“ Потом жаловался, что отбили ему ногу, и просил, чтоб ему её показали. Но как лекарь сказал ему, что он ранен не в ногу, то с удивительною бодростью сказал: „Делайте, что надо!“ В сие время сбили у неприятеля флаг, и матросы, думая, что шведы сдаются, закричали: „Ура!“ А он, услышавший сей крик, спросил: „Что такое?“ Ему сказали, что неприятель спустил флаг, и он умирающими уже устами сказал: „Пошлите мой катер за флагом!“ Потом приказал лекарю сказать графу Ивану Григорьевичу (Чернышеву. – Прим. авт.) и просить, чтоб он исполнил по письму его. Приказав сказать своей невесте, что он любил её до самого конца и чтоб графиня Екатерина Павловна не оставила домашних его в Кронштадте. Всё сие произошло не более как в четверть часа, и, исполняя весь обряд веры, скончался; его анатомировали и положили в его каюте до возвращения в порт».

В донесении об Эландском сражении адмирал Чичагов писал:

«Вред, неприятелю причинённый, хотя и неизвестен мне, но, судя по тому, что двое из кораблей, его атаковавших против авангардии нашей, были весьма храбро отражены крайним кораблём нашим, под командою капитана Муловского, принуждены были выйти из линии, можно почитать немалым… Вред не так бы был велик (с нашей стороны), ежли бы, к общему всех служащих во флоте сожалению, не лишились мы в сем случае уважаемого начальниками и любимого подчинёнными своими храброго и лучшего капитана Григория Ивановича Муловского. Смерть его служит честью российскому воинству. Быв поражён в бок неприятельским ядром, последние слова его не были иные, как служащие к одобрению подчинённых своих храбро и неустрашимо отражать неприятеля…»

Так на глазах молодого мичмана погиб любимый командир, обещавший взять его в кругосветное плавание.

По распоряжению адмирала Чичагова тело доблестного капитана было перевезено на госпитальное судно «Холмогоры» и уже на нём отправлено в Ревель в сопровождении мичмана Ивана Фёдоровича Крузенштерна.

Отпевали Григория Ивановича в морской церкви Святого Симеона Богоприимца. Эта церковь сохранилась до наших дней и находится по адресу: улица Ахтри, дом №5.

Похоронили отважного капитана на Ревельском морском кладбище. К сожалению, место захоронения до нашего времени не сохранилось. В журнале текущих событий Адмиралтейств-коллегии за июль 1789 года отмечено: «Прибыло на ревельский рейд судно „Холмогоры“, на коем привезено тело покойного бригадира флота капитана Муловского для учинения погребения».

Морская церковь Святого Симеона Богоприимца.Таллинн, улица Ахтри, дом №5. Фотография автора

После довольно успешного завершения морской кампании 1789 года в Ревельской гавани на зимовку были размещены десять линейных кораблей: 100-пушечные «Ростислав» и «Саратов»; 74-пушечные «Кир Иоанн», «Мстислав», «Святая Елена» и «Ярослав»; 66-пушечные «Победоносец», «Прохор», «Болеслав» и «Изяслав». Ещё в Ревеле были оставлены пять фрегатов, госпитальное судно «Холмогоры» и десять более мелких судов.

И вновь Иван Фёдорович Крузенштерн, превратившись в Адама Иоганна, провёл зиму среди своей любимой семьи.

Как только корабли вошли в гавань на зимовку, адмирал Василий Яковлевич Чичагов, оставив вместо себя начальником над Ревельской эскадрой вице-адмирала Алексея Васильевича Мусина-Пушкина, уехал в Петербург.

Весной 1790 года шведский король Густав III решил возобновить военные действия. Он хотел стремительным наступлением на море разбить русские эскадры, зимовавшие в разных портах, высадить десант под Петербургом и заключить выгодный для себя мир с Россией.

Ранней весной, 6 марта, два шведских фрегата внезапно напали на небольшой городок Балтийский Порт (Палдиски, Эстония).

В расположенный на входе в Финский залив городок шведы высадили десант, который уничтожил все имевшиеся там запасы пороха, заклепал пушки в недостроенной крепости и ушёл до появления значительных сил русских войск.

Шведский король не предполагал, что эта вылазка послужит серьёзным предупреждением о готовящемся нападении на Ревельскую эскадру.

Адмирал Василий Яковлевич Чичагов был в это время в Петербурге. Не теряя времени, он немедленно прислал в Ревель на имя вице-адмирала Алексея Васильевича Мусина-Пушкина предписание о подготовке кораблей эскадры к выходу в море и выводу пяти фрегатов под командованием контр-адмирала Петра Ивановича Ханыкова на внешний рейд.

Один из них должен был находиться у острова Нарген (Найссаар) «для опроса проходящих с моря судов и для предварительного уведомления, не окажется ли неприятель».

Все распоряжения адмирала были выполнены ко дню его прибытия 9-го апреля в Ревель.

На Суропский (Суурупи) и Пакерортский (Пакри) маяки были посланы наблюдатели, которые должны были немедленно оповещать командующего эскадры о любых изменениях, происходящих в Финском заливе.

Как только море очистилось ото льда, 17 апреля линейные корабли Ревельской эскадры были выведены на внешний рейд.

В течение последующих девяти дней на них были завезены пороховые заряды, проведены учения по стрельбе и упражнения по работе с парусами.

27 апреля с Суропского маяка было получено известие о том, что с вчерашнего дня была к северо-западу слышна пушечная пальба и видны были три корабля без флагов, скрывшиеся за горизонтом.

Адмирал Василий Яковлевич Чичагов тут же направил в море корабль «Кир Иоанн», приказав осмотреть всё пространство Финского залива от Ревеля до Балтийского Порта (Палдиски).

Утром 30 апреля капитан первого ранга Егор Георгиевич Тэт сообщил, что видит на горизонте шведский флот, направляющийся к Ревелю.

Адмирал Чичагов понял, что шведы решили уничтожить Ревельскую эскадру до того, как она успеет объединиться с Кронштадтской.

Шведский флот намного превосходил Ревельскую эскадру.

Сражение под парусами в открытом море привело бы к гибели русских кораблей.

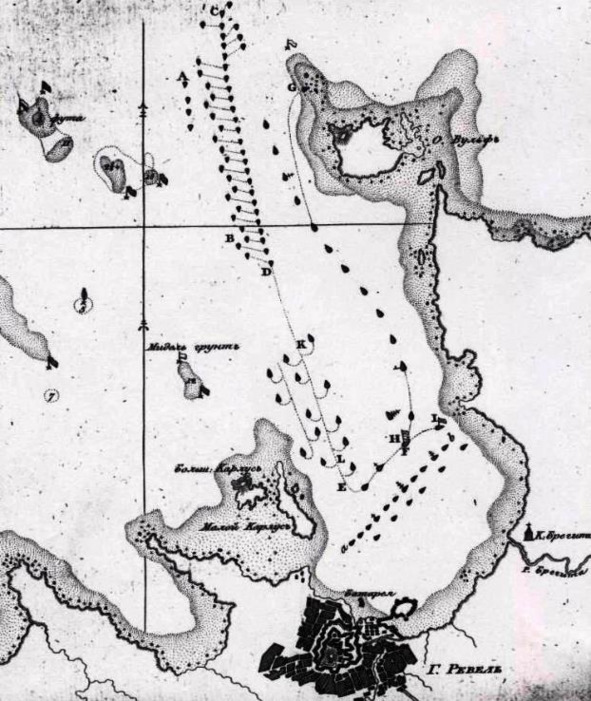

Поэтому командующий Ревельской эскадрой адмирал Василий Яковлевич Чичагов решил расположить в линию все десять кораблей и фрегат «Венус», превратив их в бастионы на море.

Он поставил их на таком расстоянии от гавани, чтобы береговая артиллерия никак не могла бы нанести вред, если в случае прорыва в тыл Ревельской эскадры шведских кораблей пришлось бы открыть огонь по ним из пушек береговой артиллерии.

Таким образом, корабли образовали линию, правый фланг которой опирался на отмели, а левый был надёжно прикрыт береговой артиллерией. Такая расстановка сил, осуществленная адмиралом Василем Яковлевичем Чичаговым, оказалась очень удачной.

В связи с малочисленностью эскадры и в силу морского устава было приказано поднять на флагманском корабле вице-адмиральский флаг, на корабле младшего флагмана Алексея Васильевича Мусина-Пушкина контр-адмиральский флаг, а на корабле Петра Ивановича Ханыкова – брейд-вымпел.

2 мая в пять часов утра на горизонте появился шведский флот под одним адмиральским, одним вице-адмиральским, двумя контр-адмиральскими и двумя бригадирскими флагами.

Береговая батарея в Ревеле. 1850.Холст, масло. Художник Луиджи Премации

Был дан приказ быть готовым к бою. Шведский генерал-адмирал герцог Карл Зюдерманландский решил с ходу уничтожить русскую эскадру. В восьмом часу авангард шведского флота начал атаку, направляясь по фарватеру между островами Нарген (Найссаар) и Вульф (Айгна). Шведские корабли шли один за другим вдоль линии, выстроенной адмиралом Чичаговым, интенсивно обстреливая центр русской эскадры. Перевес был явно на стороне шведского флота, который своей численностью более чем в два раза превосходил русскую эскадру. Вероятно, шведы собирались повторить этот маневр столько раз, сколько будет необходимо, чтобы вывести все корабли Ревельской эскадры из строя и захватить Ревель.

Началась ожесточённая перестрелка.

Схема Ревельского сражения

Между тем неожиданно стала портиться погода. Ветер крепчал, раскачивая шведские корабли во время прохождения вдоль линии русских и мешая вести прицельный огонь. Ветер усилился и наклонял шведские корабли так сильно, что ядра, не долетая до русских кораблей, ударялись о воду, высоко от неё отскакивали и большей частью пролетали выше корабельных палуб, не причиняя никакого вреда. Русские корабли, крепко стоящие на якорях, позволяли канонирам расстреливать корабли неприятеля, как на учебных стрельбах. Русские орудия били без промаха как по корпусам шведских кораблей, так и по их снастям и парусам.

Ревельское сражение 2 (13) мая 1790 года.Акварель. Художник В. Сорокин. Из архива автора

Сражение продолжалось более двух часов. Потеряв два корабля, один из которых сел на мель, а другой, 64-пушечный корабль «Принц Карл», сдался в плен, генерал-адмирал герцог Карл Зюдерманландский прекратил бесплодную атаку.

Вот как описал Ревельское сражение в своих «Записках» генерал-майор в отставке Владимир Иванович Лёвенштерн (Woldemar Hermann vonn Lõwenstern, Rasik 08.12.1776 – St. Petersburg 21.01.1858): «Когда мне было 12 лет, благодаря счастливой случайности я был свидетелем морского сражения, в котором адмирал Чичагов разбил близ Ревеля шведский флот, коим командовал герцог Зюдерманландский, потерявший при этом два линейных корабля, из коих один взлетел на воздух, а другой был взят в плен. Граф Бобринский, живший в то время в ссылке в Ревеле за проказы, учинённые им в Лондоне и Париже, часто посещал дом моего отца. Он встретил меня 2 мая на улице, усадил в свои дрожки и повёз в гавань, где мы сели с ним на маленькую лодку и отправились на батарею, защищавшую вход в гавань.

Шведские ядра долетали до нас; свист, который они производили, пролетая над нашей головою, приводил меня в восторг; некоторые ядра попадали в стену этой старой деревянной батареи, и я заметил, что окружающие нимало не разделяли моё радостное настроение; некоторые старые воины даже побледнели. Их ужас и ещё более величественная картина сражения произвели на меня глубокое впечатление. … Появление шведского флота навело ужас на жителей Ревеля, из коих одни выехали из города, другие попрятались в погреба; остальные направились в гавань, чтобы лицезреть единственное в своём роде замечательное зрелище, какое представляет собою морское сражение. Когда горевшее более двух часов шведское судно взлетело на воздух с оглушительным шумом и треском, наступила мёртвая тишина, и когда все опомнились от ошеломившего их впечатления, то на судах, в гавани и на морском берегу раздалось громогласное «Ура!». Картина была великолепная!»