Полная версия

АДМИРАЛ ИВАН ФЁДОРОВИЧ КРУЗЕНШТЕРН

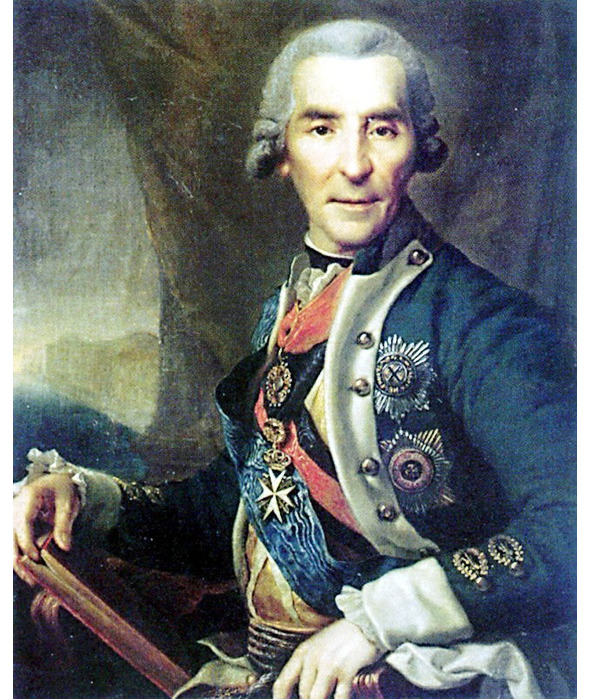

Портрет адмирала Ивана Логиновича Голенищева-Кутузова (01.09.1729—20.01.1802). Холст, масло. Художник Д. Г. Левицкий. Адмирал Иван Логинович Голенищев-Кутузов изображён в мундире Морского кадетского корпуса, в кирасе из золотого глазета, являющегося отличительным знаком кавалера ордена Святого Иоанна Иерусалимского Большого креста, с лентами орденов Святого Апостола Андрея Первозванного и Святого Равноапостольного Князя Владимира I степени. На левой стороне груди изображены звёзды орденов Святого Андрея Первозванного и Святого Владимира I степени. На шее кресты орденов Святой Анны I степени с алмазами и Святого Иоанна Иерусалимского.

Однако из-за редкого посещения вице-адмиралом вверенного ему учебного заведения дела в Морском кадетском корпусе постепенно приходили в упадок. Многие известные педагоги, подражая своему директору, не переехали в Кронштадт, а остались в Петербурге и только изредка наведывались в Морской кадетский корпус. Такое положение не могло остаться без последствий: возникло пренебрежение к обучению и воспитанию кадетов, содержание которых было более чем суровым. Помещение, в котором жили кадеты, плохо отапливалось, в разбитые и прикрытые тряпьём окна нещадно дуло, одежда была ветхой, заношенной, а питание скудным.

Иван Фёдорович рассказывал иногда о порядках, которые царили в Морском кадетском корпусе во время его учёбы.

Теодор Бернгарди, зять Крузенштерна, со слов тестя описал процесс смены нательного белья в Морском кадетском корпусе:

«Само бельё не часто менялось несмотря на то, что носилось днём и ночью. В день смены белья кадеты по звону колокольчика должны были выпрыгивать из кроватей и бежать в рубашке через коридор, чтобы прибежать в зал, где унтер-офицер обходил для проверки фронт, чтобы принять поношенное бельё, которое каждый уже снял. Раздетые кадеты должны были стоять в ряд, пока другой унтер-офицер не выдавал чистые рубашки».

Постоянного расписания занятий не было. Вместо этого в первую половину дня, с семи до одиннадцати часов, планировались трудные предметы, например, математика, а с четырнадцати до восемнадцати – послеобеденный блок с лёгкими предметами, например, иностранным языком. Между блоками по плану были обед и игры. После блоков – ужин и выполнение домашних заданий.

В субботу вечером не было послеобеденного обучения.

Воспитатели наказывали тех, кто в течение недели был занесён в чёрный список. За каждую провинность, даже незначительное упущение или проступок, кадета ожидало суровое наказание.

Через все коридоры корпуса слышались пронзительные крики тех, кого нещадно пороли в караульном помещении, отпуская от десяти до пятнадцати «горячих».

Офицеры считали, что, подвергая своих подопечных такому жестокому наказанию, они выполняют свои обязанности и приучают кадетов к суровой морской службе.

Страшнее была царившая в Морском кадетском корпусе дедовщина, господство гардемаринов над кадетами. Гардемарин имел право выбрать себе кадета в качестве адъютанта. И этот кадет должен был ему подчиняться во всём. В виде вознаграждения кадету гардемарин должен был помогать ему в учёбе.

Ивану Фёдоровичу было четырнадцать лет, когда он пришёл в Морской кадетский корпус. Он был на два года старше своих товарищей. Не владеющий русским языком, невысокого роста, он был серьёзным, собранным, замкнутым, молчаливым, угловатым подростком.

Крузенштерн не проявлял интереса к обыденной жизни и только в редкое свободное время общался с другими кадетами.

Будущий участник первой русской кругосветной экспедиции Юрий Фёдорович Лисянский, хотя и был моложе, пришёл в Морской кадетский корпус за два года до Ивана Фёдоровича Крузенштерна. Он отметил в своём дневнике, что основными качествами кадета Ивана Крузенштерна были основательность, надёжность и пунктуальность.

Юрий Лисянский познакомился с кадетом Иваном Крузенштерном во время тренировок по верховой езде.

Их кабины оказались рядом. Юрий случайно увидел в кабине Ивана раскрытую книгу о морском путешествии в Северное море.

Книга была раскрыта на странице, где писалось о смерти капитана-командора Витуса Беринга во время зимовки. Иван Крузенштерн, который в это время уже вернулся в кабину, задумчиво сказал: «Завиден такой конец. Я надеюсь, что когда-нибудь однажды смогу посетить его могилу».

Уже тогда романтика дальних странствий и восхищение героями исследователями владели душой будущего моряка.

Старший брат Карл, в русской службе Карл Фёдорович, учился в Пажеском корпусе, который находился в Петербурге. Он навестил своего младшего брата на Рождество наступающего, 1786 года.

Однажды и Ивану Крузенштерну посчастливилось навестить брата Карла, когда тот уже окончил обучение в корпусе и стал пажом императрицы Екатерины Великой.

Жили пажи в отведённых для них дворцовых покоях. Иван пришёл рано утром. Придворный лакей тихим голосом, почти шёпотом, сказал, что «молодой барин ещё изволят почивать, и он не смеет его будить». Когда гостя впустили, он вошёл в комнату, обитую штофными обоями. Пол был натёрт до блеска.

Брат лежал в кровати с балдахином, под шёлковой занавесью. Ему как раз подали в постель чашку шоколада.

Какой разительный контраст с жизнью Ивана Крузенштерна в Морском кадетском корпусе, с поркой по субботам и дедовщиной!

Учёба юношей в Морском кадетском корпусе была разделена на два этапа. Первые три года они проходили общий курс и назывались кадетами. Затем, после экзаменов, их переводили в гардемарины.

В течение последующих трёх лет они не только учились в стенах Морского корпуса, но и проходили практическое обучение на кораблях и фрегатах в учебных плаваниях по Финскому заливу и Балтийскому морю.

Несмотря на то, что условия существования кадетов в стенах Морского корпуса были суровыми, преподавание основных дисциплин велось на высоком уровне. Среди преподавателей, которые переехали из Петербурга в Кронштадт, были опытные и любившие своё дело офицеры, умевшие привить своим воспитанникам любовь к морю. Особой популярностью среди кадетов пользовался старейший профессор корпуса Николай Гаврилович Курганов, автор известных в то время трудов «Универсальная арифметика», «Российская универсальная грамматика» и «Письмовник». На своих лекциях по астрономии и навигации профессор прививал своим слушателям любовь к исследованиям, связанным со службой на море.

Успешно отучившись три года, Иван Крузенштерн из кадетов был переведён в гардемарины. Однако он не успел окончить полный курс обучения в Морском кадетском корпусе в связи с тем, что Швеция объявила войну России. 27 мая 1788 года последовало повеление «по недостатку в офицерах выпустить из Морского кадетского корпуса всех гардемарин офицерами, даже и тех, которые, не окончив полного курса, были хоть один раз в море». Таким образом, Иван Фёдорович Крузенштерн, семнадцати лет от роду, проучившись всего три с половиной года в Морском кадетском корпусе, был выпущен в чине «за мичмана» в эскадру знаменитого и опытного адмирала Самуила Карловича Грейга (Samuel Greig, 30.11.1735—15.10.1788).

Итальянский дворец в Кронштадте.

Морские сражения

О ваших победах гремят в дифирамбе

Cедые валы, набегая на мыс!

Н. ГумилёвЛетом 1787 года началась война России с Турцией. Английское правительство, встревоженное успехами русских на Чёрном море, открыто помогало Турции. Для ослабления России Великобритания стремилась вовлечь её одновременно в войну со Швецией.

Удобным орудием для этого стал шведский король Густав III, мечтавший о возвращении прибалтийских провинций, завоёванных Петром I.

Английские политики рассчитывали, что военные действия на Балтийском море и прямая угроза Петербургу вынудят императрицу Екатерину II оттянуть свои силы с юга.

Не зная о тайных дипломатических переговорах, русское правительство решило усилить свои морские силы в Средиземном море. Для похода была сформирована эскадра, командующим которой осенью 1787 года был назначен адмирал Самуил Карлович Грейг, главный командир порта и генерал-губернатор Кронштадта, шотландец по национальности, состоящий на русской службе с 1766 года.

Самуил Карлович Грейг был знающим, деятельным и отважным адмиралом. Разработанные им планы военных кампаний отличались высоким профессионализмом и тщательной проработкой деталей. Он точно оценивал размеры сил противника и определял средства для выполнения поставленной задачи. Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский был обязан ему истреблением турецкого флота в Чесменской бухте 26 июня 1770 года.

Адмиралу Самуилу Карловичу Грейгу было в это время пятьдесят два года. Личное мужество и опыт адмирала вызывали уважение окружающих. Императрица полностью доверяла Грейгу, верила в его искусство флотоводца и любила его.

В своё время по её повелению он сумел арестовать и привезти в Россию известную авантюристку княжну Тараканову.

Старшим после адмирала Самуила Карловича Грейга был назначен вице-адмирал Виллим Петрович Фондезин (Willim von Desin, 1740—1826), человек опытный, но излишне осторожный.

По личному выбору Грейга в Средиземноморскую эскадру были назначены ещё два контр-адмирала: отважный Тимофей Гаврилович Козлянинов (1740—1798) и исполнительный Алексей Григорьевич Спиридов (1753—1828).

В это время шведский король Густав III всеми силами старался вызвать Россию на первое враждебное действие.

Вид Ревельской гавани. Художник А. Ф. Шух. 1816Художественный музей в Кадриорге (Таллинн, Эстония)

Однако сдержанность России заставила Густава III, не дожидаясь объявления войны, в июне 1788 года приступить к осаде принадлежавшей России крепости Нейштат (Оливинлина, Финляндия). Введя сильный флот в Финский залив, шведы пытались захватить два русских фрегата, бывшие в крейсерстве. 1 июля шведский король Густав III обратился к своей двоюродной сестре Екатерине II с нелепыми требованиями о разоружении Балтийского флота, возвращении Швеции принадлежащей России части Финляндии и прибалтийских провинций. Далее – возвращение Турции полуострова Крым и заключение при посредничестве Швеции с ней мира. Императрица Екатерина II срочно отменила поход эскадры адмирала Грейга в Средиземное море.

Линейные корабли и вспомогательные суда Балтийской эскадры в этот момент были ещё недостаточно укомплектованы.

Поэтому 27 мая 1788 года «по недостатку в офицерах» были выпущены из Морского кадетского корпуса все гардемарины «за мичмана», то есть с правами офицера. Среди них был семнадцатилетний Иван Фёдорович Крузенштерн.

Вчерашние гардемарины в новенькой форме с саблями, которые в отличие от мичманов были без темляков, явились на военные корабли. Молоденький «за мичмана» Иван Фёдорович Крузенштерн был назначен на 74-пушечный линейный корабль «Мстислав», командиром которого был капитан первого ранга Григорий Иванович Муловский (1757—1789). Этим назначением само провидение поставило Ивана Фёдоровича Крузенштерна на дорогу, которая определила весь его жизненный путь и привела к всемирной славе.

На корабль «Мстислав» в это же время был назначен Алексей Грейг, сын адмирала, командующего Балтийской эскадры.

Сын адмирала Самуила Карловича Грейга был крестником императрицы Екатерины Великой и графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского. При крещении малыш был произведён в мичманы, а в десять лет – в лейтенанты.

По настоянию отца в 1785 году Алексей был направлен для обучения в Англию. 19 мая 1788 года Алексей Грейг вернулся из Англии.

На «Мстиславе» он встретился с Иваном Крузенштерном. Дружба моряков, возникшая, когда один был семнадцатилетним юношей, а второй тринадцатилетним мальчиком, продолжалась всю жизнь.

Выше уже было упомянуто, что кораблём «Мстислав» командовал молодой капитан первого ранга, любимец российского флота Григорий Иванович Муловский. Тридцатилетний капитан считался одним из самых образованных офицеров русского флота. Он владел иностранными языками: французским, немецким, английским и итальянским. Увлекался музыкой и живописью, философией и математикой. Когда в 1786 году встал вопрос об организации первой русской кругосветной экспедиции, Григорий Муловский был единодушно назначен её начальником.

Отряд из пяти небольших кораблей: «Смелый», «Сокол», «Соловки», «Холмогоры» и «Турухтан» – под командованием Григория Муловского должен был совершить первое кругосветное плавание «для охранения права нашего на земли, российскими мореплавателями открытые».

Муловскому высочайшим указом повелевалось «объехать мыс Доброй Надежды, а оттуда, продолжая путь через Зондский пролив и оставив Японию в левой стороне, идти на Камчатку».

По ходу плавания было предписано «обойти и описать все малые и большие острова… причислить формально к владению Российского государства, поставив или укрепив гербы и зарыв медали в пристойном месте». Помимо этого, на Григория Ивановича Муловского были возложены задачи, согласно которым он должен был установить торговые отношения с Китаем и доставить необходимые материалы и готовые изделия из Кронштадта в Петропавловскую гавань на Камчатке. За выполнение кругосветного плавания начальнику экспедиции были обещаны два внеочередных чина и два ордена Святого Владимира – III и II степеней.

Однако этим захватывающим планам не суждено было сбыться. Подготовка к экспедиции уже близилась к завершению, когда пришло известие о начале новой войны с Турцией. Немедленно последовал указ об отмене кругосветного плавания группы кораблей под командованием капитана Муловского.

Кто бы мог подумать, что семнадцатилетний юноша, только что вступивший в жизнь, осуществит планы капитана Муловского и возглавит первое русское кругосветное плавание. А пока на кораблях эскадры адмирала Самуила Карловича Грейга спешно проводились работы по подготовке их к предстоящим боевым действиям. Эскадра состояла из 17 линейных кораблей: флагмана – 100-пушечного «Ростислава», восьми 74-пушечных и восьми 66-пушечных.

Адмирал разделил свою эскадру на три части. Командиром авангарда был назначен контр-адмирал Мартын Петрович Фондезин (1738—1821), арьергардом командовал контр-адмирал Тимофей Гаврилович Козлянинов (1740—1798), а сам адмирал Самуил Карлович Грейг возглавил самую сильную группу – кордебаталию.

Вскоре стало известно, что 20 июня 1788 года, ещё за несколько дней до официального объявления войны, шведский флот вошёл в воды Финского залива. Шведы рассчитывали внезапно напасть на русский флот и разгромить его, после чего высадить около Ораниенбаума и Красной Горки десант, который должен был захватить Петербург и тем самым заставить Россию капитулировать.

26 июня адмирал Грейг получил указ императрицы Екатерины II:

«Следовать с Божьей помощью вперёд, искать флот неприятельский и оный атаковать».

28 июня эскадра Самуила Карловича Грейга снялась с якоря, при самом тихом ветре вышла в море и взяла курс на остров Гогланд.

Больше недели русская эскадра крейсировала, готовясь к встрече с неприятелем. Адмирал каждый день проводил усиленные упражнения в стрельбе из орудий.

В кают-компании «Мстислава» офицеры часто говорили о кругосветном плавании, которое должен был совершить во главе своих кораблей Григорий Иванович Муловский после окончания военных действий на море. Молодой Крузенштерн уже давно мечтал о морских путешествиях. Затаив дыхание, он слушал разговоры офицеров. Как-то раз, набравшись смелости, он подошёл к капитану и попросил взять его в этот замечательный поход. Григорий Иванович Муловский уже к тому времени успел оценить молодого моряка, его скромность, основательность, смелость, трудолюбие и обещал взять его в экспедицию. Иван Крузенштерн был счастлив.

Казалось, кончится война, и он поплывёт в неведомые страны, увидит чудесный мир.

Но прошло долгих пятнадцать лет и много разных событий случилось в жизни Ивана Фёдоровича Крузенштерна, прежде чем он сам повёл корабли в первое русское кругосветное плавание.

Наконец днём 6 июля 1788 года на горизонте показался шведский флот, спешащий нанести удар по Санкт-Петербургу.

На военном совете, состоявшемся перед выходом в море, адмирал поставил капитанам задачу на предстоящий бой. Согласно диспозиции, «Мстислав» занимал место сразу за флагманским кораблём – «Ростиславом». На вопрос адмирала Грейга о том, как намерен Муловский держать своё место в строю, тот отвечал: «Пока мой корабль держится на воде, он не отстанет от своего флагмана!»

Невдалеке от острова Гогланд русский флот встретился со шведской эскадрой. Сражение было жестоким. «Мстислав» дрался отчаянно, нередко сражаясь сразу с несколькими вражескими кораблями, прикрывая в трудные минуты своего флагмана. Подавая пример подчинённым, капитан Муловский всё время находился там, где было наиболее опасно, и хладнокровно руководил боем.

Именно на «Мстислав» был доставлен флаг с пленённого шведского линейного корабля «София-Магдалина».

Во время сражения на корабле было убито 28 человек и 60 ранено. Моряки после боя сосчитали, что было получено 116 пробоин, перебиты якоря и шлюпки.

Знаменитое Гогландское сражение не дало заметного преимущества ни одной из сторон. Однако эскадра адмирала Грейга одержала в этом сражении победу, не отступив под напором шведского флота и не пропустив его к Петербургу.

Потеряв 74-пушечный корабль «Принц Густав», шведский флот покинул поле сражения и направился в Свеаборг для устранения повреждений.

Победа, одержанная адмиралом Грейгом, разрушила план короля Густава III овладеть Петербургом.

25 июля 1788 года последовал высочайший указ о награждении наиболее отличившихся морских офицеров, в котором императрица Екатерина II писала: «Флота капитанам Муловскому и Денисову в воздание храбрости их, всеми свидетельствуемой, пожалованные от меня знаки военного ордена Святого Георгия IV степени с грамотами при сём посланы».

В Гогландском сражении, кровавом и беспощадном, на палубе осыпаемого ядрами «Мстислава» состоялось боевое крещение Ивана Фёдоровича Крузенштерна.

Молодой моряк храбро сражался, не прятался от летящих ядер и не трусил. Он заслужил похвалу командира и уважение бывалых моряков. Но на вопрос Муловского юный моряк ответил, что это было ужасно.

Иван Фёдорович не знал, что в этой битве на стороне противника принимали участие четверо его родственников из той ветви рода Крузенштерн, которая осталась в Швеции.

В Северной войне (1700—1721) России со Швецией два родных брата Крузенштерн сражались на стороне шведов. Это дедушка Ивана Фёдоровича подполковник Эверт (Ewert Philipp von Krusenstern, 1676—1748) и полковник Адольф (Adolf Friedrich von Krusenstern, 1679 – Х Pelkenä 06.10.1713). Дедушка в начале войны попал в плен и провёл долгих 20 лет в русском плену в Иркутске, а его брат погиб в 1713 году в Финляндии.

И вот прошло 66 лет со дня окончания Северной войны, и столкнулись в морском сражении Крузенштерны – троюродные братья. Со стороны России – Иван Фёдорович Крузенштерн, со шведской – молодые офицеры Мориц Соломон, Себастьян, Мориц Петер и Фредрик Вильгельм Крузенштерны.

Адмирал Самуил Карлович Грейг понимал, что война только началась. Он срочно приводил в порядок корабли своей эскадры.

Следующий после сражения день эскадра адмирала Грейга провела на месте битвы, поднимая тела убитых и раненых. Приводился в порядок рангоут, заделывались пробоины в корпусе кораблей, зашивались и менялись паруса.

Взятие в плен шведского 74-пушечного корабля «Принц Густав» Неизвестный художник

8 июля эскадра отошла за остров Гогланд. Четыре наиболее сильно пострадавшие в сражении корабля и взятый в плен 74-пушечный корабль «Принц Густав», на котором находился командующий шведским авангардом граф Густав Вахмейстер (Gustav Wahtmeister, 1757—1826), были отправлены в Кронштадт. Поспешно покинувший поле сражения шведский флот укрылся в Свеаборге.

Транспортные суда непрерывно подвозили провизию, ядра и пороховые заряды для корабельной артиллерии. Всё это надо было принять и разместить на кораблях.

Пока адмирал приводил свою эскадру в порядок, всё пространство западнее острова Гогланд было свободно от присутствия русских кораблей. Шведы посылали свои фрегаты в крейсерство до Ревеля и Гогланда.

Не обнаружив там русских военных кораблей, они решили, что русская эскадра понесла тяжёлые потери и ушла в Кронштадт, а сам командующий эскадрой Самуил Грейг тяжело ранен, и поэтому ни о каких действиях на море со стороны русских не могло быть и речи.

Однако 26 июля в туманное и пасмурное утро три шведских корабля и один фрегат, расположенные в двух морских милях от Свеаборга, были удивлены появлением русских кораблей.

Из тумана на расстоянии пушечного выстрела от них появился линейный корабль под флагом контр-адмирала Тимофея Гавриловича Козлянинова. За ним в кильватерной колонне шли другие, в том числе и «Мстислав».

Впервые Иван Крузенштерн с близкого расстояния наблюдал за паникой, возникшей на шведских кораблях. Он видел, как матросы спешно обрубали канаты и быстро ставили паруса. Корабли пытались как можно скорее укрыться за прибрежные скалы.

Совсем новый 64-пушечный корабль «Густав Адольф» в своём движении с такой силой налетел на скрытый в воде камень, что у него свалилась грот-мачта. После нескольких удачных выстрелов, сделанных по нему с русских кораблей, капитан спустил флаг.

Два дня пытались снять шведский корабль с камня.

Поняв, что это невозможно сделать, контр-адмирал Козлянинов приказал этот новенький корабль сжечь.

Когда огонь добрался до крюйт-камеры, где хранился порох, «Густав Адольф» взлетел на воздух.

Шведский флот, находящийся в Свеаборге, был крепко заблокирован русской эскадрой. Адмирал Самуил Карлович Грейг контролировал Финский залив от Балтийского порта (Палдиски) до острова Гангуд и от острова Нарген (Найссаар) до Свеаборга.

Корабли были расположены в шахматном порядке, а от крайних фрегатов к берегу был положен толстый бон.

Между кораблями ходили вооружённые баркасы, так что даже в тёмную ночь ни одна шлюпка не могла пробраться между ними незамеченной.

Адмирал Грейг находился с флотом у Ревеля в постоянной готовности поднять паруса.

Сильные отряды крейсеров захватывали все суда, идущие из Швеции с провиантом и другими предметами, необходимыми для флота.

Бдительный надзор русских крейсеров создал в лагере неприятеля продовольственные затруднения.

В конце кампании 1788 глда Самуил Карлович Грейг заболел горячкой. Находясь на «Ростиславе» в море, 23 сеньября он почувствовал недомагание и через пять дней, 28 сентября потерял сознание. Узнав об этом, императрица приказала ввести корабль «Ростислав» в гавань и отправила в Ревель придворного доктора.

Со времени болезни адмирала Грейга руководство эскадрой принял на себя контр-адмирал Козлянинов. 8 октября он получил указ о размещении кораблей эскадры на зимовку.

Было решено десять лучших кораблей поставить на зимовку в Ревельскую гавань. Среди них и 74-пушечный линейный корабль «Мстислав». Шесть кораблей, требующих незначительного ремонта, были отправлены под командованием контр-адмирала Спиридова в Кронштадт.

5 ноября Ревельская гавань покрылась довольно крепким льдом, сковав находящиеся корабли. Узнав об этом, шведские корабли 9 ноября покинули Свеаборг и благополучно пришли в Карлсккрону.

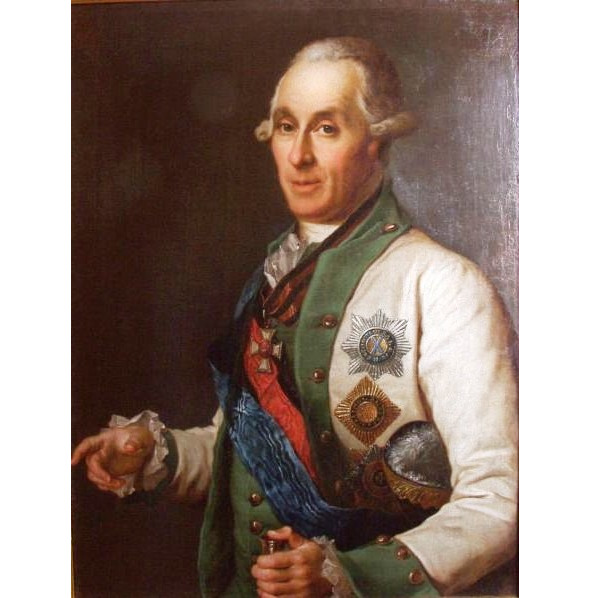

Адмирал Самуил Карлович Грейг (1735—1788). Неизвестный художник. Выполнен по оригиналу Д. Г. Левицкого 1788 г. Центральный военно-морской музей (Санкт-Петербург, Россия). На портрете изображён Самуил Карлович Грейг в адмиральском мундире с лентами орденов Святого Андрея Первозванного и Святого Владимира I степени. На левой стороне груди звёзды орденов Святого Андрея Первозванного, Святого Георгия II степени и Святого Владимира I степени. На шее крест ордена Святого Георгия II степени. В руке подзорная труба, под локтем адмиральская шляпа.

Адмиралу Грейгу, который находился в своей каюте на «Ростиславе», несмотря на все усилия придворного врача, с каждым днём становилось хуже и хуже. В бреду он часто жаловался на капитанов кораблей, плохо помогавших ему в Гангутском сражении.