Полная версия

Апостол Павел. Биография

Во многих городах империи проживали евреи. В своем подавляющем большинстве они сохраняли религию Ветхого Завета. В культурном отношении некоторые еврейские семьи диаспоры были эллинизированы, другие стремились сохранить свою национально-религиозную идентичность. При этом все евреи диаспоры говорили по-гречески.

Греческий язык был основным языком Тарса. Неудивительно, что Павел должен был с детства свободно владеть им наряду с арамейским. В Иерусалиме тот факт, что Павел владел греческим, вызвал недоумение у римского тысяченачальника, с удивлением спросившего: «Ты знаешь по-гречески?» (Деян. 21:37). Но для уроженца Тарса в этом не было ничего удивительного: многие образованные евреи диаспоры так же хорошо говорили по-гречески, как и по-еврейски.

Достоверных сведений о том, чтобы Павел получил греческое образование, будь то начальное, среднее или высшее, у нас нет, и мы не знаем, сколько лет он провел в Тарсе. По мнению ряда исследователей[47], в своих посланиях Павел не выказывает глубокого знания греческой философии, литературы или поэзии. Те немногие философские максимы, которые он цитирует, существовали независимо от своих литературных источников в качестве пословиц. Сказанное относится также к единственной во всем корпусе его посланий цитате из греческой поэзии: «Худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33)[48]. Эта цитата стала крылатым выражением, и ее использование вовсе не говорит о знакомстве Павла с греческой трагедией[49].

С другой стороны, нельзя исключить и возможность того, что родным языком Павла был греческий и что он был вполне прилично образован по греко-римским меркам. Не так давно на основании анализа риторики посланий Павла был сделан вывод о том, что «Павел, как сын римского гражданина, получил в своем родном эллинистическом городе филологическое образование в его общей греко-эллинистической форме»[50].

Римский гражданин

Будучи гражданином Тарса (Деян. 21:39)[51], Павел от рождения имел римское гражданство[52]. Об этом трижды упоминается в Деяниях. В первый раз – в связи с арестом Павла и Силы в Филиппах. Когда тюремный сторож объявил им, что римские офицеры готовы отпустить их, Павел сказал: «Нас, Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Офицерам пришлось приносить извинения (Деян. 16:35–39).

Второе упоминание о римском гражданстве Павла мы находим в повествовании о его пребывании в Иерусалиме, где тысяченачальник решил подвергнуть его бичеванию. Когда его растянули ремнями, он спросил сотника: «Разве вам позволено бичевать Римского гражданина, да и без суда?» Тот донес об этом тысяченачальнику, которому пришлось отменить истязание и лично вступить с Павлом в разговор. В ходе разговора Павел не только подтвердил свое римское гражданство, но и подчеркнул, что обладает им от рождения (Деян. 22:25–28).

Третьим свидетельством о римском гражданстве Павла является случай, происшедший с ним в Кесарии, где римский прокуратор Фест хотел отвести его в Иерусалим, чтобы отдать на суд иудеям. Но Павел потребовал «суда кесарева». Фесту ничего не оставалось, как выполнить требование и отправить Павла в Рим (Деян. 25:10–12).

Римский гражданин (civis romanus) пользовался значительными привилегиями по сравнению с прочими жителями империи. Римского гражданина нельзя было подвергнуть бичеванию, связать, заковать в кандалы, подвергнуть пыткам; нельзя было передать его дело из римской судебной юрисдикции в какую-либо иную. Даже казни для римских граждан, осужденных на смерть, были более «гуманными», чем для прочих. Так, например, римского гражданина нельзя было распять на кресте[53].

Во времена Павла римское гражданство можно было получить несколькими способами: родившись гражданином, отслужив много лет в армии, получив его в награду, получив его в дар, купив за деньги[54]. Павел родился римским гражданином, а это значит, что римским гражданином по одной из указанных причин был его отец.

«Еврей от евреев»

О своем еврейском происхождении Павел упоминает неоднократно. В Послании к Римлянам он пишет: «…Я Израильтянин, от семени Авраамова, из колена Вениаминова» (Рим. 11:1). Во Втором послании к Коринфянам, сравнивая себя с другими апостолами, Павел восклицает: «Они Евреи? и я. Израильтяне? и я. Семя Авраамово? и я» (2 Кор. 11:22). В Послании к Филиппийцам он говорит о себе: «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев…» (Флп. 3:4–5).

Слово «еврей» в данном контексте указывает не только на этническое происхождение, но и на религиознокультурную идентичность: «еврей от евреев» – это тот израильтянин, который «сохранял традиционную еврейскую культуру вместо того, чтобы поддаться искушениям эллинизации в диаспоре»[55]. Противостояние между евреями и «эллинистами» (под которыми понимались эллинизированные евреи, жившие в диаспоре) было характерной особенностью еврейского мира I столетия: оно нашло отражение даже в первохристианской общине (Деян. 6:1).

Еврейское имя, которое Павел получил при обрезании, было Савл (или Саул): этим именем назывался первый царь израильского народа, о котором рассказывается в Первой книге Царств. Весьма распространенным является мнение о том, что после обращения в христианство Савл сменил имя на Павла. Однако это не так. В действительности у него, как у многих евреев диаспоры, было два имени – одно еврейское, другое греческое: оба они упоминаются в книге Деяний. Говоря о юности Павла и его обращении, автор Деяний использует имя Савл. Но, рассказывая о его миссионерских путешествиях, он предпочитает греческое имя Павел.

Савл, хотя и родился в диаспоре, не относил себя к эллинистам: владея греческим языком, он оставался иудеем не только по вере, но и по культуре и по самоощущению. И если в Деяниях апостольских трижды упоминается о римском гражданстве Павла, то в своих посланиях (включая Послание к Римлянам) Павел нигде не говорит о нем: вместо этого он многократно и настойчиво свидетельствует о своей верности еврейской культуре и еврейским религиозным традициям.

Ученые расходятся во взглядах относительно социального статуса семьи, в которой вырос Савл. Некоторые полагают, что он происходил из богатой и знатной семьи. Другие считают, что ремеслом его отца было изготовление палаток. На эту мысль ученых наталкивает упоминание о том, что во время пребывания в Коринфе Павел нашел Акилу и Прискиллу, которые были изготовителями палаток: «по одинаковости ремесла» Павел остался у них и работал (Деян. 18:3). Профессией изготовителя палаток Павел, как думают, мог овладеть еще в детстве[56]; другие полагают, что он овладел им, когда учился у Гамалиила или во время пребывания в Аравии[57]. Каких-либо подтверждений этих гипотез, однако, не имеется.

Наличие у Павла римского гражданства может быть свидетельством высокого социального статуса семьи, в которой он родился. В то же время она имела глубокие корни в еврейской традиции, что подтверждается словами «из рода Израилева, колена Вениаминова»: не всякая еврейская семья в диаспоре могла похвалиться знанием того, к какому колену она принадлежит.

«Воспитанный при ногах Гамалиила»

Начальное образование еврейские дети обычно получали в семье. Вере в Единого Бога обучали с младенчества. Сравнивая язычников с евреями, Филон Александрийский пишет, что последние «избрали себе совсем иное направление жизни и совсем иному были обучены с пеленок родителями, воспитателями и наставниками и, главное, самими священными законами, а кроме них – неписаными правилами жизни: чтить Единого Бога, Отца и Создателя Вселенной»[58].

Образование могло быть продолжено в школе при местной синагоге. Такие школы функционировали один день в неделю – по субботам[59]. Ученики собирались, чтобы послушать учителя, изъяснявшего Тору. Основным методом усвоения материала было заучивание наизусть священных текстов. Там же дети учились читать и писать.

По мнению некоторых ученых, грамотность среди мужчин в Израиле была едва ли не поголовной, так как все мальчики проходили через такого рода начальную школу[60]. Во всяком случае, грамотность среди еврейских детей была выше, чем в целом по империи[61]. Другие ученые менее оптимистичны в оценках: «Несмотря на раздутые утверждения некоторых современных авторов, мы не должны воображать, что любой еврейский мужчина в Палестине умел читать, а женщинам редко давалась такая возможность. Грамотность, хотя и была очень желательна, не была абсолютной необходимостью для повседневной жизни простого человека»[62].

В юношеском возрасте наиболее одаренные ученики могли поступить на воспитание и обучение к одному из учителей закона. Для этого надо было отправиться в Иерусалим: там на постоянной основе базировались знатоки Писания. Многие из них имели свои школы.

Иосиф Флавий. Гравюра из книги: The Works of Flavius Josephus. London, 1737

Основным предметом изучения в школах раввинов была Тора – Пятикнижие Моисеево. Особое внимание уделялось «законам», то есть зафиксированным в Торе постановлениям религиозно-нравственного характера, а также различным толкованиям к ним. По словам Филона, «евреи считают законы богоизреченными, и в этой мысли они воспитаны с детства, так что все предписания навечно запечатлены в их душах»[63]. Иосиф Флавий пишет: «Более же всего мы заботимся о воспитании детей, о сохранении законов, и наиважнейшим делом всей нашей жизни почитаем соблюдение в соответствии с ними исконного благочестия»[64]. Историк считает, что именно изучение законов с самого детства – то, что отличает евреев от других народов: «Большинство людей настолько далеки от того, чтобы жить согласно своим законам, что почти совсем не знают их… Из нас же, кого о них ни спроси, тому, скорее, труднее будет назвать свое собственное имя, чем рассказать их все. Вот потому от самого раннего пробуждения сознания в нас мы изучаем их и имеем как бы начертанными в своем сердце»[65].

Учителя еврейского народа полагали, что чем больше таких законов человек знает, тем меньше у него шансов стать преступником. Именно поэтому законы начинали учить с детства. Способ, при помощи которого они заучивались, изложен Иосифом Флавием в следующих словах, вкладываемых им в уста Моисея:

Когда народ будет собираться в священный город при наступлении праздника кущей, то каждые семь лет первосвященник, став на возвышенное место, откуда его будет хорошо слышно, обязан прочитать всем вслух законы; и пусть не будут исключены из числа его слушателей ни женщины, ни дети, ни даже рабы… Законы будут в таком случае пользоваться большим значением в глазах прегрешающих, если они будут напоминать последним об ожидающих их наказаниях и если будут столь твердо запечатлены таким громким прочтением в сердцах людей, что всегда будут памятны им как в смысле сущности прегрешения, так и относительно неизбежного за этим наказания. Пусть поэтому и дети раньше всего заучивают наизусть законы: это для них будет наилучшим предметом обучения и основою их дальнейшего благополучия[66].

Этот текст показывает, что законы усваивали при помощи заучивания наизусть. Можно предположить, что способ усвоения Торы в школе, в которой обучался Савл, был примерно такой же, какой описан у Иосифа Флавия: учитель громко читал постановления закона Моисеева, а ученики повторяли их и заучивали.

Параллельно с текстом Торы ученики знакомились с толкованиями на нее своего учителя. Различные школы толковали Писание по-разному: известны, например, школы Шаммая и Гиллеля – двух раввинов, из которых первый считался более строгим и ортодоксальным, второй – более либеральным.

Мы не знаем, каким образом, при каких обстоятельствах и в каком возрасте Савл впервые оказался в Иерусалиме. Но свое религиозное образование он получил именно там[67]. В речи, произнесенной в Иерусалиме, после упоминания о рождении в Тарсе Киликийском, Павел так характеризует себя: «…воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге…» (Деян. 22:3). В Послании к Галатам Павел вспоминает свою молодость: «…и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий» (Гал. 1:14).

Прав. Гамалиил и ап. Павел. Витраж в соборе св. Винцентия монастыря Шалон-сюр-Сон, Франция. XIII в.

Согласно иудейской традиции, Гамалиил был внуком Гиллеля и после смерти последнего возглавил его школу. В некоторых раввинистических источниках Гамалиил фигурирует в качестве главы синедриона; в действительности он был одним из его членов[68]. Еврейское предание приписывает Гамалиилу разнообразные изречения и деяния, свидетельствующие не только о глубоком знании им Писания, но и об определенной гибкости, с которой он применял его в жизни[69]. Раввин пользовался большим уважением, о чем свидетельствует следующее высказывание Талмуда: «Когда Гамалиил скончался, вместе с ним исчезло уважение к Торе, и перестали существовать чистота и воздержание»[70].

В Деяниях Гамалиил упоминается в одном эпизоде, в котором он встает на защиту Петра и апостолов:

Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести Апостолов на короткое время, а им сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать… Отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело – от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками. Они послушались его; и, призвав Апостолов, били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их (Деян. 5:34–40).

Приведенный эпизод свидетельствует как об уважении, которым пользовался Гамалиил в синедрионе, так и о толерантности Гамалиила к зарождавшемуся христианскому движению. Не случайно он стал единственным раввином I века, почитаемым не только в иудейской, но и в христианской традиции. Согласно церковному Преданию, в конце жизни Гамалиил уверовал во Христа и принял крещение[71]. Церковь прославила его в лике праведных; память его празднуется 2 августа.

Выражение «воспитанный при ногах» отражает распространенную практику, согласно которой раввин учил сидя, а ученики располагались на полу или на земле у его ног. В данном случае, однако, оно имеет, скорее, переносный смысл, указывая на то, что Павел считал себя верным и преданным Гамалиилу, обязанным ему своим религиозным воспитанием.

«Фарисей, сын фарисея»

Толерантность Гамалиила к христианам никак не передалась его ученику Савлу. Будучи сыном фарисея и примкнув к школе Гамалиила, который тоже был фарисеем, Савл унаследовал от фарисеев непримиримую ненависть к христианам как вредной и опасной секте.

Конфликт между фарисеями и Иисусом проходит красной нитью через все евангельские повествования. Савл в этих повествованиях не фигурирует, и мы не знаем, какую позицию он занимал по отношению к Иисусу при Его жизни. Однако вскоре после Его смерти и воскресения Савл оказывается в числе ярых гонителей Церкви.

Дважды в Деяниях Павел свидетельствует о своей принадлежности к партии фарисеев. В Иерусалимском синедрионе Павел восклицает: «Я фарисей, сын фарисея» (Деян. 23:6)[72]. Царю Ироду Агриппе Павел говорит: «Жизнь мою от юности моей, которую сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все Иудеи; они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению» (Деян. 26:4–5).

Данные книги Деяний подтверждает Послание Павла к Филиппийцам, где он говорит о своей жизни до обращения: «…по учению фарисей, по ревности – гонитель Церкви Божией, по правде законной – непорочный» (Флп. 3:5–6). Эти слова полностью отражают самоощущение фарисеев как «отделенных» от прочего народа и обладавших праведностью в силу строгого исполнения предписаний закона Моисеева. Праведность и непорочность воспринимались исключительно как внешнее качество, не препятствовавшее фарисеям быть жестокими и непримиримыми к врагам, корыстолюбивыми и алчными, лицемерными, творящими дела благочестия и милосердия напоказ. Именно за эти качества не уставал обличать их Иисус.

О том, кто такие фарисеи и чему они учили, мы достаточно подробно говорили в книге «Начало Евангелия». В ней же мы показали, что конфликт между Иисусом и фарисеями, зародившийся на ранней стадии Его общественного служения, отнюдь не был следствием непонимания или недоразумения, печальной исторической случайностью. Не был он и «семейной ссорой» между представителями разных течений внутри одной и той же иудейской традиции[73].

Святые Гамалиил и Никодим оплакивают св. Стефана. Школа К. Сарачени. Около 1615 г. (Музей изящных искусств, Бостон)

Спор между Иисусом и фарисеями касался самой сути религиозной жизни. Столкнулись две непримиримые и взаимоисключающие позиции. С одной стороны, религия, основанная на понимании верности Богу как скрупулезного следования письменному закону Моисееву и его многочисленным устным толкованиям. С другой стороны, религия, основанная на идеях поклонения Богу «в духе и истине» (Ин. 4:23), любви и прощения, покаяния и примирения с Богом через праведность как внутреннее духовное качество.

Вполне естественно поэтому, что Савл, будучи ревностным фарисеем, разделял негодование фарисеев деятельностью Иисуса и основанной Им общины[74]. Молодой и горячий, он взялся за дело искоренения новоявленной ереси со всем присущим ему пылом.

Словосочетание «сын фарисея» указывает на то, что Савл был потомственным фарисеем. Мы не знаем, где его отец вступил в фарисейскую партию, однако, поскольку о существовании фарисеев в диаспоре ничего не известно, можем предположить, что это произошло после переселения (возвращения) семьи в Иерусалим, когда Савл был еще отроком[75]. Дополнительным аргументом в пользу того, что семья Павла переселилась в Иерусалим, является упоминание о проживавшем там «сыне сестры Павловой» (Деян. 23:16): если в Иерусалиме жил племянник Павла, значит, там могла проживать и его сестра.

«Гонитель церкви Божией»

В своих посланиях Павел неоднократно упоминает о том, что до обращения «гнал Церковь Божию» (1 Кор. 15:9), «жестоко гнал Церковь Божию, и опустошал ее» (Гал. 1:13), был «гонителем Церкви Божией» (Флп. 3:6), был «хулителем и гонителем и обидчиком» (1 Тим. 1:13). Эти слова говорят не только о несогласии с христианским учением, но и об активных действиях, направленных против его носителей.

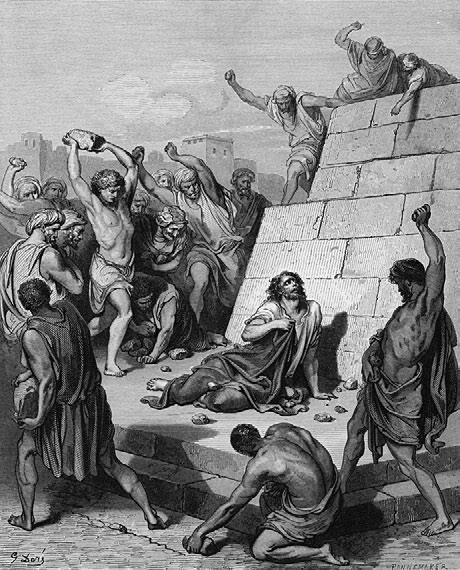

Данная информация полностью подтверждается Деяниями апостолов. В ней имя Савла впервые упоминается в связи с рассказом о том, как члены синедриона учинили самосуд над Стефаном после того, как он обвинил их в убийстве Праведника:

Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем Савла, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил. Савл же одобрял убиение его (Деян. 7:54-8:1).

Савл в этом рассказе назван «юношей»: использованное здесь слово νεανίας может означать молодого человека в возрасте двадцати с небольшим лет. Это является важным указанием на возраст Павла. Убиение Стефана, вероятно, произошло в 33 году по Р. Х.[76]Если к этому моменту Павлу было около двадцати, значит, он родился около 14 года; если ему было 25, значит, он родился около 9 года.

Первомученик Стефан. Гравюра Г. Доре.

1864–1866 гг.

Далее в Деяниях говорится: «А Савл терзал Церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу» (Деян. 8:3). Откуда у молодого человека могли быть такие полномочия, чтобы арестовывать христиан и сажать их в тюрьму? И почему именно к его ногам складывали одежды те, кто побивал камнями Стефана? Ответы на эти вопросы могут носить лишь гипотетический характер. Очевидно, Савл уже в молодости приобрел некоторый авторитет в фарисейских кругах, будучи учеником известного раввина, потомственным фарисеем и активным членом фарисейской партии. Сам Павел косвенно свидетельствует об этом, говоря, что он «преуспевал в Иудействе более многих сверстников» в роде своем (Гал. 1:14). Возможно, члены синедриона воспользовались услугами не по годам ревностного Савла, потому что видели в нем восходящую звезду. Не исключено также, что Савл по своей инициативе взял на себя лидирующую роль в борьбе против зарождавшегося христианства[77].

На то, что Савл не был простым исполнителем чьей-то воли, указывает и следующее упоминание о нем в Деяниях: «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим» (Деян. 9:1–2). Здесь Савл предстает как инициатор гонений на Церковь: он не просто заручился письмами первосвященника, он выпросил (ήτήσατο) их у него, одновременно получив от него право связывать уверовавших во Христа иудеев диаспоры и приводить их на суд синедриона. Выражение «дыша угрозами и убийством» указывает на глубокую эмоциональную вовлеченность Савла в преследования христиан.

Кто был первосвященником на тот момент? По имеющимся данным, им по-прежнему оставался Каиафа, осудивший на смерть Иисуса Христа[78]. Хотя в Деяниях упоминаются «Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического» (Деян. 4:6), известно, что Каиафа, тесть Анны, был действующим первосвященником до 36 или 37 года по Р. Х., а рассматриваемые нами события происходили до этого времени. Очевидно, упоминание об Анне как первосвященнике указывает на роль, которую он как тесть Каиафы продолжал играть в синедрионе. Об этой роли свидетельствует и Евангелие от Иоанна (Ин. 18:13, 19–24). Но на письмах, которыми заручился Савл, должна была стоять подпись Каиафы.

Зачем Савл отправился в Дамаск? Специально для того, чтобы заняться выявлением и истреблением христиан, или с какой-то иной целью? Этого мы точно не знаем. В Дамаске проживало большое количество иудеев (не менее 30–40 тысяч[79]), было несколько синагог, тогда как христианская община вряд ли была многочисленной[80]. Рассказ Деяний заставляет полагать, что именно борьба против Церкви была главной целью путешествия. Предположения о том, что могли быть какие-то иные цели, не основываются на источниках.

В Деяниях приведены две речи Павла, в которых он подробно описывает свое прошлое в качестве гонителя Церкви. Выступая перед иудеями в Иерусалиме, Павел говорил о христианах:

Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин, как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братиям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание (Деян. 22:4–5).

На допросе у царя Агриппы Павел свидетельствовал о себе:

Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея. Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы, и, когда убивали их, я подавал на то голос; и по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса и, в чрезмерной против них ярости, преследовал даже и в чужих городах (Деян. 26:9-11).

Из этих упоминаний вырисовывается фигура Савла как человека, не просто участвовавшего в гонениях на молодую христианскую общину, но и проявлявшего в этом особое рвение. Савл был из числа тех, о ком Иисус предупреждал Своих учеников: «Изгонят вас из синагог; даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Ин. 16:2). Фанатичная ненависть к христианам была следствием глубокой религиозности Савла, но религиозности с ярким фарисейским окрасом. Как фарисеи не сомневались в своей правоте, когда осуждали Иисуса на смерть, так и Савл полагал, что, расправившись с новоявленной ересью, покусившейся на священные основы иудейской религии, он тем самым угодит Богу: «В борьбе с христианством Савл видел свой долг. Он считал, что это его обязанность перед страной, религией, Богом – всячески отвергать претензии Иисуса на мессианство»[81].