полная версия

полная версияКто в армии служил, тот в цирке не смеётся

– С шахты номер один. Вам её представит капитан…и называет мою фамилию.

Сделав два шага вперёд, я вышел из строя.

– Ну, что, капитан, всё у тебя готово? – спросил председатель.

– Так точно, товарищ полковник, всё готово! – молодцевато ответил я.

– Тогда показывай своё хозяйство.

Все дружно направились к моей шахте, где сели в лифт и спустились на первый этаж (нумерация этажей в шахте шла сверху вниз). Председатель комиссии продолжал шутить, а у меня на душе было тревожно. Он приказал офицерам – членам комиссии, осмотреть все помещения шахты, а сам обошёл вокруг металлического „стакана“ по его внешнему периметру. Выразив удовлетворение увиденным, председатель предложил мне спуститься лифтом на следующий этаж.

Беглый осмотр второго этажа тоже имел положительный результат. Спустились на третий. Сердце у меня учащённо забилось. Именно с этого этажа начиналось наше „безобразие“. Я молил бога, чтобы он ничего не заметил. Мы уже направлялись к лифту, чтобы спуститься на следующий этаж, когда председатель бросил взгляд в сторону и увидел торчащие из стены обрубки кабелей.

– Что это такое? – удивлённо спросил он.

– Когда-то были кабели, – тихо ответил я и стал тоже с удивлением рассматривать обрубки, как будто вижу их впервые.

– Если я не ошибаюсь, это кабели, которые было запрещено рубить. Почему они в таком виде?

– А в каком виде им быть? Ведь шёл демонтаж, – ответил я.

– Не делай из меня дурака, капитан. Ты знал, что рубить эти кабели было запрещено?

– Так точно, знал! Так получилось, не доглядел.

– За проявленную халатность при проведении ответственных работ, и чтобы Вы в будущем лучше контролировали, объявляю Вам выговор.

– Есть выговор! – бодро ответил я.

Выговор ни на что не влиял. Это как укус комара.

На четвёртом этаже мне была прочитана лекция об экономическом положении в стране. Там, где нужно было подчеркнуть важность сказанного, шла нецензурная брань.

Оказывается, народное хозяйство страны ждёт не дождётся наших кабелей. А я своей преступной деятельностью подрываю экономическую мощь государства.

В лифт я вошёл уже со строгим выговором с занесением в личное дело. Этот „укус“ был уже посерьёзнее, потому что при назначении на должность или при присвоении очередного воинского звания это принималось во внимание.

На пятом этаже „Фантомас разбушевался“. Стоял страшный крик. Даже некоторые члены комиссии в срочном порядке спустились к нам, чтобы выяснить, что происходит.

Неслась отборная брань. Нормальные человеческие слова служили только для связки слов в предложениях.

Мои доводы о сроках демонтажа не имели успеха.

Председатель был уже в возрасте, грузный. От возбуждения пот градом катил по его раскрасневшемуся лицу, хотя на такой глубине было довольно прохладно.

– Почему Вы так плохо организовали здесь работы? Почему Вы нарушили приказ? – продолжал сотрясать воздух председатель. В нём было столько злобы и звериной ярости, что если бы ему в этот момент подвернулась кувалда – основное наше орудие труда, он бы использовал её по прямому назначению.

Ополоснутый ушатом нецензурщины, я тоже вспылил и заорал:

– Мы здесь не загорали, а вкалывали, как рабы.

– Вы здесь, капитан, со своими подчинёнными навкалывали на снятие Вас с должности. Вам это понятно?

Когда мы подходили к лифту, чтобы спуститься на последний, шестой этаж, меня мучил только один вопрос: какую кару для меня выберет председатель на этот раз.

На шестом этаже даже мне стало жутковато от той картины, которая здесь вырисовывалась. На результаты работы под моим руководством я уже смотрел глазами председателя комиссии. Именно сюда, вниз, спускалось большинство кабелей, которые запрещалось рубить. Я приготовился к очередному „шквалу огня“.

Но председатель, покрутив головой в разные стороны, присел на какой-то выступ и, облокотившись на бетонную стену, усталым голосом проговорил:

– Свои погоны капитана можешь оставить здесь. Они будут похоронены вместе с шахтой. А чтобы у тебя, капитан, было время хорошо обдумать содеянное под твоим мудрым руководством, я объявляю Вам десять суток ареста с содержанием на гауптвахте. Твоему командиру я сам скажу, иначе ты опять сделаешь что-то не так.

Мне уже было всё по „барабану“, я бы сказал, даже весело: будет что рассказать сослуживцам.

– Извините, товарищ полковник, но, согласно Уставу, за один проступок два различных взыскания не положены, – возразил я.

– Ты ещё и наглец, капитан! – взревел председатель. И я, уже чисто машинально:

– Так точно, товарищ полковник!

Те 60 секунд, в течение которых мы поднимались лифтом наверх, показались мне вечностью.

Эпилог

Я остался на прежней должности, в капитанском звании, и не сидел на гауптвахте, потому что на других шахтах была та же самая картина. А всех не разжалуешь и нe „арестуешь“.

Через несколько лет я оказался около этих заброшенных шахт, которые взрывами сравняли с землёй. Недалеко от них под открытым небом, припорошенная снегом (была зима), лежала гора кабелей – тех самых, так и не нашедших своё применение в народном хозяйстве.

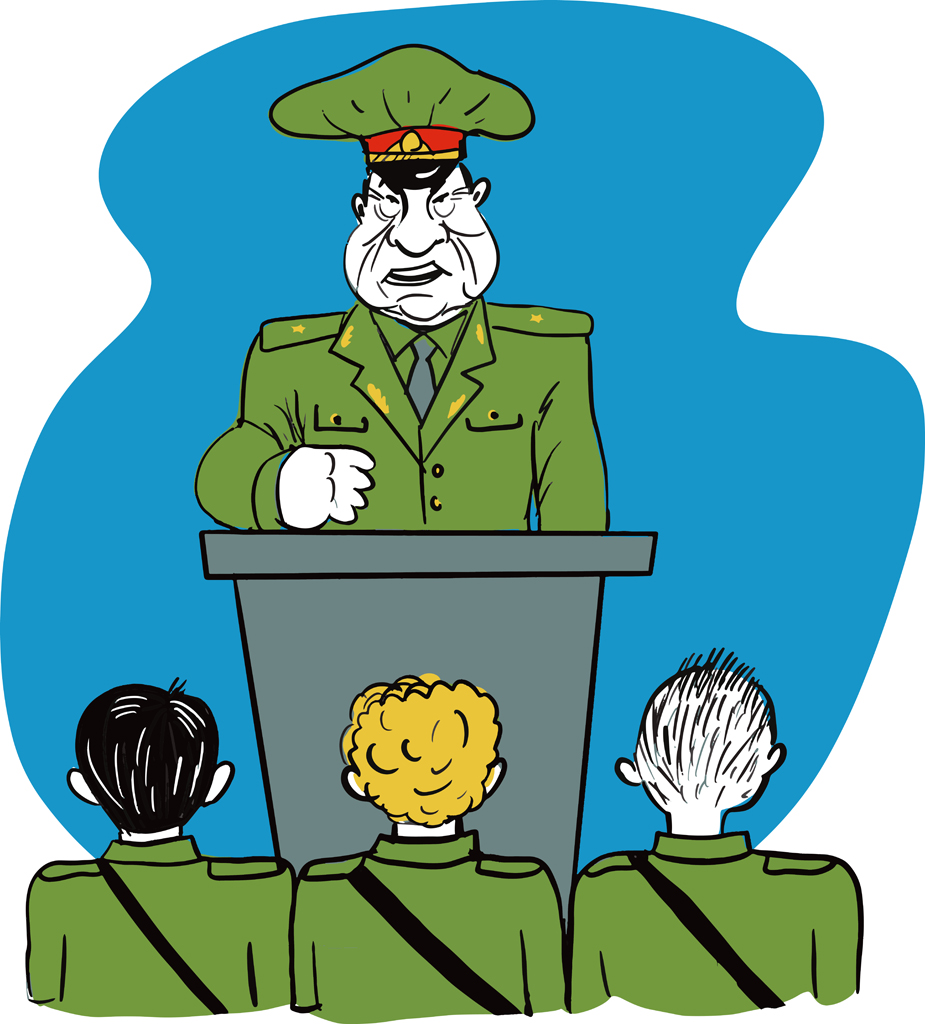

Генерал – он и в Африке генерал

Одно время командиром дивизии, в которой я служил, был генерал-майор по фамилии Баранов. Это был настоящий генерал и по своей деятельности, и по внешнему виду: высокий, стройный, симпатичный. И был у него еще один дар – он обладал хорошим чувством юмора. Но, как и всякий генерал, не терпел возражений, если чьё-то мнение не совпадало с его. На совещаниях давал взбучку подчиненным, не взирая на должности и звания. Если к нему напрямую обращались с вопросом, который мог решить один из его заместителей или начальников служб, он всегда говорил:

– Вопрос не по окладу, обращайтесь к моим заместителям или к соответствующему начальнику службы.

Короче говоря, генерал – он и в Африке генерал.

Обычно на совещания офицерского состава в масштабе дивизии мы шли без особого рвения и желания.

Скучное мероприятие − сидеть три-четыре часа и слушать, „что такое хорошо и что такое плохо“5. Но когда знали, что одним из содокладчиков будет командир дивизии, количество присутствующих на совещании резко возрастало. А причина была в том, что командир дивизии в своих выступлениях преподносил все недостатки нашей служебной деятельности с таким юмором, что в зале стоял хохот не менее громкий, чем на концертах известных юмористов.

На одном из совещаний, где был и я, генерал излагал требования командующего армией. Начальник службы одной из частей по фамилии Некрасов осмелился возразить и высказать свое мнение.

Командиру дивизии это явно не понравилось. Он посмотрел на офицера с высоты стоящей на сцене трибуны и своего роста и медленно, с нотками раздражения сказал:

– Товарищ подполковник, я со своей фамилией Баранов давно уже понял, что от нас требует командующий армией, а вы со своей знаменитой фамилией Некрасов6 до сих пор этого понять не можете.

Золотая антилопа

„Не вели казнить, вели помиловать“

Командование войсковой части, как правило, хорошо контактировало с городской администрацией, которая иногда обращалась к нам за помощью, и мы эту помощь оказывали: техническую или „живой рабочей силой“. Часто мы приглашали городскую администрацию к себе в гости в войсковую часть, и они нас не забывали – приглашали к себе. В зимнее время эти встречи проходили в сауне, а в летнее – на берегу реки или озера. Дружеские визиты проходили, как правило, с обязательным присутствием напитков различной крепости, что способствовало решению многих деловых вопросов. Так что советский лозунг „Народ и армия – едины“ вполне себя оправдывал.

Однажды командир части вызвал меня к себе в кабинет.

– Позвонили из городской администрации, просят оказать техническую помощь одному из колхозов. У них там всё хозяйство находится без электричества. Подбери расчёт электриков во главе с прапорщиком, необходимый инструмент, оборудование, машину, проведи инструктаж по мерам безопасности – и отправляй. И уже в дверях – мне вдогонку с улыбкой на лице:

– Да, и скажи прапорщику, чтобы без барана не возвращался.

Так как я был главным инженером, быстро всё организовал, выдал „координаты“ колхоза и, когда прапорщик садился в машину, полушутя-полусерьёзно говорю ему:

– Приказ командира: без барана не возвращаться. Завтра утром баран должен встречать командира у двери его кабинета.

– Всё будет в лучшем виде, не в первый

раз, – весело ответил прапорщик, хлопнул дверкой кабины, и машина тронулась к контрольно-пропускному пункту части.

Как правило, командир приезжал в часть утром раньше офицеров и прапорщиков, принимал рапорт от дежурного, после чего сам докладывал в вышестоящий штаб.

Вот и в это утро он приехал, как обычно, рано. Из штаба выбежал дежурный с рапортом по стандартной, установленной форме:

– Товарищ полковник, за время моего дежурства в части происшествий не случилось. Личный состав части занимается согласно распорядку дня.

Эта форма доклада, если в части всё в порядке и ничего не произошло. Если были отклонения от норм, то добавляли: „за исключением“. Вот и в этот раз дежурный изрёк: „за исключением“. Командир не дал ему закончить:

– Ну, и что ты мне принес на этот раз в своем клюве, аист ты мой ненаглядный?

– Товарищ полковник, там…баран. – заикаясь, пролепетал дежурный и показал рукой в сторону здания штаба.

– У меня „баранов“ целая часть, – усмехаясь, заметил командир. – Говори яснее!

– Согласно вашему приказу, у дверей вашего кабинета вас дожидается баран, – чётким и уверенным голосом доложил дежурный.

– Капитан, что ты несёшь? Пьян, что ли?

– Никак нет, товарищ полковник. Вчера вечером прапорщик П. привёз барана…

Не дослушав очередной лепет дежурного, командир быстрым шагом направился к зданию штаба и, поднявшись на второй этаж, где находился его кабинет, увидел следующую картину: к ручке двери кабинета был привязан баран средних размеров, который метался из стороны в сторону и бил задними ногами об пол.

В детстве мне читали сказку „Золотая антилопа“, и я смотрел одноименный мультфильм, где антилопа била задними ногами о землю, и вокруг рассыпались золотые монеты. Здесь же в разные стороны от барана разлеталось, увы, не золото, а чёрная „шрапнель“. Вокруг бегал воин с ведром, щёткой и совком и пытался с помощью этих орудий труда собрать „чёрное золото“.

Командир замер и с изумлением стал смотреть на происходящее. Баран тоже на какое-то мгновение остановился и уставился на командира, потом что-то проблеял, как бы поприветствовал, и вновь принялся метаться из стороны в сторону. Именно в этот момент, надо полагать, участь барана была решена: приговор был окончательным и обжалованию не подлежал. Участь остальных, причастных к событию, командиру еще предстояло решить.

– Дежурный, что за спектакль ты мне устроил? – без всякого раздражения, даже с нотками удивленной радости в голосе проговорил командир.

– Товарищ полковник, я уже пытался Вам доложить.

– Сделай ещё одну попытку, сын мой.

– Вчера, поздно вечером, после устранения неисправности, прибыл прапорщик П. и приволок этого барана. При этом он сказал, что Вы приказали, чтобы баран Вас встречал утром у дверей вашего кабинета. Всю ночь барана продержали на хоздворе, а утром, перед вашим приездом, его с трудом притащили к дверям кабинета.

От услышанного командир расплылся в улыбке.

– По прибытию офицеров и прапорщиков, всех участников этого шоу ко мне в кабинет. Я полагаю, капитан, у тебя хватит ума барана не включать в список приглашённых. Барана, в ожидании исполнения приговора, заключить в „Бастилию“2 на хоздворе. Да, и не забудь про главного инженера, я полагаю, это он организатор этого шоу.

– Может, его тоже… в „Бастилию“? – решил поддержать шутливый тон дежурный.

– Много будешь говорить, капитан, тебя может постичь ожидаемая участь барана.

Со словами „Вызывали?“ еле сдерживая смех, входил я в кабинет командира.

– Скажи, мой юный друг, – такая у командира была лексика, когда он пребывал в хорошем расположении духа.

– А почему ты не предложил барану сесть в мое кресло и напялить на его голову мою папаху? Это было бы супер.

– Мысль такая была, но моя голова мне дороже бараньей, – улыбаясь, ответил я.

Эта история закончилась хорошо и без особых жертв. Пострадал только баран.

Командир в очередной раз простил мне шутку, прапорщик получил благодарность, и в ближайшее воскресенье всё командование части с семьями ели на природе шашлык из мяса того самого барана.

Повесть о куриных ножках

Есть повести печальнее на свете,

чем повесть о Ромео и Джульетте.

Часто приходилось заступать на боевые дежурства различной продолжительности − от трёх до семи суток. Шесть часов мы сидели у пультов управления на командном пункте в готовности, на случай военного времени, провести пуски ракет, и шесть часов отдыхали в гостинице, которая находилась на территории части. Питались в офицерской столовой.

Поварами в офицерской и солдатской столовых были, как правило, призывники из бывших республик Средней Азии и Кавказа. Данный контингент в первые шесть месяцев службы в армии проходил предварительное обучение в специальных школах, где их учили поварскому искусству – правильно и вкусно готовить. И готовили они, надо сказать, неплохо, вполне съедобно. А если их просили приготовить свое национальное блюдо: плов или шашлык, делали это профессионально и с большим удовольствием.

Многие призывники из этих республик очень плохо и с сильным акцентом говорили по-русски. Некоторые из них не могли по-русски ни читать, ни писать, но за два года службы всё же осваивали язык. И довольно неплохо.

Три раза в день – на завтрак, обед и ужин – офицеры дежурной смены посещали столовую. Буфета не было.

К столикам подходил официант, облачённый поверх солдатского мундира во всё белое, и предлагал меню. Как правило, в него входили два первых блюда и два вида второго. Холодная закуска и компот для каждого уже стояли на столе.

Часто на обед в качестве закуски, кроме овощного салата, подавалась ещё в холодном виде отварная курица, нарезанная небольшими кусками.

На одном из обедов я обратил внимание сослуживцев на то, что в течение всего дежурства нам на обед ни разу не попались куриные ножки.

– Такое впечатление, что все куры − инвалиды, – заметил один из офицеров.

Я вызвал повара. Выплыл такой упитанный воин во всем белом, словно айсберг в океане.

– Товарыщ майора, рэдовой Исламбеков по вашему прыказанию прыбыла.

– Скажи, пожалуйста, рядовой Исламбеков, у кур имеются ноги?

– Конэчно, товарищ майора, кур бэз ног нэ бывает – и повар расплылся в очаровательной улыбке, от которой его лицо стало еще шире.

– Тогда ответь мне, дорогой, почему в течение четырех дней мы ни разу на столе не видели куриных ножек?

Улыбка с лица рядового исчезла, он насупился, уставившись глазами в пол.

– Почему молчишь? – спокойно спросил я.

– Ладно, не будем говорить обо всех курицах. Ты получал продукты на складе, курица была с ногами?

– Так точно, товарыщ майора.

– Почему мы их не видим на столе? – продолжал я. „Белый айсберг“ упорно молчал.

– Исламбеков, мы не собираемся тебя карать, нам просто интересно знать: куда они делись?

– Один нога я съела, – с трудом выдавил он из себя.

– Ну вот, с одной ногой мы разобрались. Только я забыл, Исламбеков, у кур одна нога или больше?

Исламбеков оторвал взгляд от пола и поднял голову. Узкие глаза его приобрели эллиптическую форму внушительного размера. Он не мог понять, то ли я шучу, то ли спрашиваю серьезно. Офицеры решили мне подыграть и стали говорить, что видели кур и с тремя и четырьмя ногами.

Исламбеков смотрел на нас, как на придурков, и продолжал молчать.

– Что скажешь, Исламбеков? – решил я привести его в чувство.

– Курица всегда была два нога, товарищ майора, – утвердительно заявил рядовой.

– Отлично, где вторая? – улыбаясь, спросил я. Исламбеков снова потупил взгляд, опустил голову и замолчал. Мне показалось, что навечно.

– Послушай, сын степей, нам эти куриные ножки не нужны. Мы все, здесь сидящие, и без них дослужим до пенсии. Но я вынужден буду обратиться к командиру части и сказать: странные дела происходят во вверенном ему „ауле“. И тогда он будет говорить с тобой лично. Хочешь ты этого?

„Айсберг“ пришел в движение, поднял голову, уставился на меня узкими глазёнками и выпалил:

– Земляк приходил, моя его угощал.

Особенности национальной охоты

… а медведь-то голый!

Вы когда-нибудь слушали рассказы рыбаков или охотников о их невероятных приключениях и не менее невероятных уловах рыбы или отстрелов дичи? Такому полёту фантазии позавидовал бы сам барон Мюнхаузен. И, главное, они сами верят в то, что рассказывают.

К примеру, как бы вы отреагировали, если бы вам кто-то сказал, что во время охоты повстречал в лесу медведя без шкуры, так сказать, почти готового к употреблению? Каково?! Ваша реакция?

Я полагаю, вы нормальный человек и реакция ваша должна быть однозначной: рассмеяться, покрутить пальцем у виска и посоветовать этому охотнику обратиться к врачу – окулисту или психиатру.

Я и сам бы не поверил в этот бред, если бы не был свидетелем подобного случая.

Я не рыбак и не охотник. И хотя долгое время по долгу службы проживал в таёжных местах Сибири, и каждый третий из моих сослуживцев был рыбаком или охотником, я так и не стал „фанатом“ ни того и ни другого, хотя в школьные годы похаживал с друзьями на рыбалку.

Ну, чем можно было заниматься в свободное от службы время в военном городке, затерянном в лесах забайкальской тайги, в 6000 км от Москвы и в 120 км от ближайшего города?

Охота, рыбалка, сбор ягод и грибов, пикники на природе с обязательным присутствием настырных комаров и огромных мух.

По телевидению была только одна программа. Видеомагнитофонов, компьютеров, фитнес-студий у нас не было. Друзья часто приглашали меня на охоту, но я отказывался.

Среди моих сослуживцев были настоящие охотники, можно сказать, профессионалы. Некоторые даже обзавелись собаками охотничьих пород. Они серьезно относились к своему хобби, тщательно и задолго готовились к предстоящему рейду в тайгу. И в полном снаряжении выглядели не хуже Рэмбо или Терминатора. В тайгу они уходили на несколько дней и возвращались, как правило, не с пустыми руками.

Однако, был один вид охоты, участником которого я порой становился в силу своих служебных обязанностей.

Мне иногда приходилось заступать на целую неделю начальником караула по охране и обороне территории, на которой находились шахты с ракетами, различные технические и складские сооружения. Территория охранялась не только часовыми, но и целой системой инженерных заграждений и сигнализации – последнего достижения военно-промышленного комплекса в этой области в то время.

Но основным, самым надёжным охранным техническим средством было ограждение из металлической сетки высотой в два метра, выполненной из тонкой проволоки, которую даже при свете дня можно было увидеть с большим трудом и то, если в неё уткнуться носом. Сетка тянулась по всему периметру охраняемой территории и круглые сутки находилась под напряжением – 220 вольт днем и 1700 вольт ночью.

Вся сигнализация от технических средств охраны выводилась в караульное помещение на пульт оператора.

Довольно часто сигнализация срабатывала по ложной причине: то какая-нибудь живность пробежит рядом с датчиком, то птичка сядет на него, то ветка с дерева упадет от ветра на датчик. И каждый раз о срабатывании сигнализации приходилось докладывать „наверх“, командиру дежурных сил, который находился на командном пункте и отправлять парный патруль на периметр, чтобы определить истинную причину.

Патрульная тропа по периметру была протяженностью до трех и более километров, в зависимости от рельефа местности. Летом это была хорошая, приятная прогулка, а вот зимой, в мороз, по сугробам снега – удовольcтвия „гулять“ было гораздо меньше. И каждый раз при обходе патрулем территории в целях безопасности с сетки снималось напряжение.

В общем, скучать было некогда: служба есть служба.

Очень часто, особенно зимой, на сетку попадались дикие животные: зайцы, лисы, белки, дикие козы…

Однажды летом, когда я был начальником караула, сработала сигнализация. Участок нарушения высветился на пульте оператора. Я доложил командиру дежурных сил, дал команду снять напряжение с сетки и отправил на периметр парный патруль.

Примерно через час патруль вернулся с большой толстой веткой на плечах, к которой за ноги была привязана дикая коза без признаков жизни.

– Вот, товарищ старший лейтенант, доставили „нарушителя“, – с радостью доложили патрульные.

– Почему своевременно не доложили по телефонной связи? – попытался я напустить на себя строгий вид.

– Хотели сделать сюрприз, товарищ старший лейтенант.

– Дадите помощников – принесём и вторую, – опережая друг друга заявили патрульные.

– Это шутка? – удивился я.

– На сетку попались две козы. Одну вот еле донесли, для второй – нужны помощники.

Весь личный состав караула охватило дикое ликование. Всем хотелось пойти помощником.

Пока „группа захвата“ ходила за второй добычей, первый трофей подвесили за задние ноги к перекладине турникa на спортивной площадке перед зданием караула.

В ротах охраны во времена Советского Союза в большинстве своем служили призывники из республик Средней Азии. Для них разделать барана или козу не составляло особого труда, и потому процесс занял совсем немного времени. Туши двух коз разрубили на части и замочили в уксусном растворе, чтобы убить специфический запах, присущий диким животным.

Весть об удачной „охоте Акелы“7 разлетелась по всей воинской части, и к караульному помещению потянулись ходоки. Мясо одной козы пришлось полностью раздать офицерам и прапорщикам, кто пожелал.

Тогда я впервые попробовал мясо дикого животного. На вкус мясо неплохое, но запах…, видимо, мало пролежало в растворе. Оно должно было отмокать минимум сутки.

Но искушение было так велико, что солдаты не утерпели и уже вечером начали его варить.

В зимнюю пору довольно часто приходилось есть зайчатину. От холода и голода звери, как сумасшедшие, носились по лесу – кто в поисках пищи, кто просто для согрева. На их тропах, a на снегу следы были видны хорошо, солдаты из состава караула устанавливали самозатягивающиеся петли из тонкой проволоки. Один конец проволоки закреплялся неподвижно, например, за дерево, а другой, в виде петли, устанавливался на звериную тропу. Размер петли зависел от живности, на которую выставлялась ловушка.

И вот несётся по лесу, к примеру, обезумевший от холода заяц, по сторонам не смотрит, да и вперёд тоже, и головой прямо в петлю. А наутро для проверки технического состояния инженерных заграждений выходит патруль и заодно собирает добычу. Но особенно памятен мне один уникальный случай.

В тот зимний день начальником караула заступил мой сослуживец в звании капитана, основным хобби которого в неслужебное время была охота. Охотником он был настоящим. Заступая на целую неделю на дежурство, всегда брал с собой охотничий инвентарь для разделки живности. Так, на всякий случай.

В один из дней его дежурства, примерно в полночь, сработала сигнализация: короткое замыкание на сетке, да такой силы, что выбило мощные предохранители. Дальше всё было по установленному правилу: доклад „наверх“ и отправка парного патруля на периметр. Примерно через час поступил от них доклад по телефонной связи: на сетку попался медведь средних размеров. Что делать?

В караульном помещении повисла мёртвая тишина. Какое-то время никто не мог вымолвить ни слова. Первым пришел в себя начальник караула.

Он задал патрулю несколько уточняющих вопросов, после которых вырисовывалась следующая картина: „медведь приказал долго жить“8, у него обгорела только морда; участок сетки шириной примерно десять метров повреждён; всё, что было на пути медведя, пришло в негодность.