Полная версия

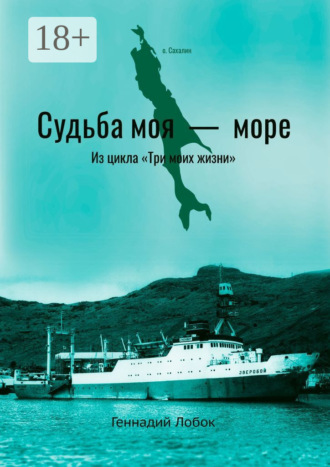

Судьба моя – море. Из цикла «Три моих жизни»

Судьба моя – море

Из цикла «Три моих жизни»

Геннадий Лобок

Моей любимой Оленьке

Редактор Сергей Барханов

Корректор Сергей Ким

Дизайнер обложки Александр Грохотов

© Геннадий Лобок, 2021

© Александр Грохотов, дизайн обложки, 2021

ISBN 978-5-0053-4943-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Когда я встречаюсь с флотскими друзьями или родственниками и вспоминаю о жизни в море, на военных кораблях, на судах рыбной промышленности, вообще о том счастливом времени, они меня просят: «Напиши об этом, ты очень интересно рассказываешь». Я всегда отвечаю, что дара писательского у меня нет, но они уговорили меня попробовать – написать о своей жизни не для кого-то, а для всех моих ныне живущих внучек и правнучек, а даст бог – и правнуков.

Я был мальчишкой из глухой украинской деревни, где русский язык преподавался в школе как иностранный и украинцам, болгарам, молдаванам, гагаузам уроки русского языка можно было не посещать. Конечно, официально это разрешено не было, но нас за это не ругали.

Деревня наша находилась в Бессарабии. Отец мой – участник революционных событий, в Гражданскую войну воевал в дивизии Щорса, в финскую был политруком. В партию вступил в 1919 году в восемнадцать лет, это было на Украине, партия тогда называлась Коммунистическая партия большевиков Украины – КП (б) У. Мама была учительницей. Мой дядя жил в Киеве, работал редактором издательства «Советская школа», и благодаря ему у нас была большая библиотека. Я много читал в детстве книг о моряках, пиратах.

Жили мы у лимана Бургаз неподалеку от Черного моря, поэтому многие мальчишки мечтали о море. В 1960 году я поступил в Одесское мореходное училище технического флота. В те годы мы жили довольно бедно, и одно то, что в мореходке кормили и одевали, многое решало. Кроме того, по окончании мореходки мы получали военное звание лейтенанта запаса.

В 1963 году Хрущев сократил армию и флот на 1,2 млн человек, и во многих учебных заведениях были упразднены военные кафедры. В 1964 году мы получили дипломы штурманов, но были призваны на флот матросами, и я служил срочную службу четыре года. После службы уехал на Сахалин и устроился на работу четвертым штурманом на рыбоконсервную плавучую базу, там работал четвертым, затем третьим штурманом. Потом меня перевели на зверобойную флотилию, где я работал вторым штурманом и старпомом, затем первым помощником капитана.

В 1976 году меня списали с флота по состоянию здоровья – у меня был гипертонический криз, положили в больницу, но так и не сбили давление. Оставаться на Сахалине (мы жили в Холмске) и видеть, как друзья уходят в море, было выше моих сил. К тому же моя жена (а я к тому времени был женат) болела, врачи написали заключение, что климат Сахалина ей не подходит. И мы уехали в Москву.

По приезде в столицу я пошел в Министерство рыбной промышленности узнать насчет работы, там попросили пару дней, и в разговоре я понял, что они запросили данные обо мне. Потом мне сказали: «Как штурман ты нам в Москве не нужен, а вот как шифровальщик подходишь – у тебя действующий допуск». Я почему-то очень не хотел всю жизнь быть шифровальщиком, поблагодарил их и устроился в Московское речное пароходство матросом на самоходную баржу «Ока-2». Месяца через четыре меня пригласили в Министерство речного флота и предложили работу старшим инженером в главном управлении загранперевозок. В том же году, в возрасте тридцати трех лет, я поступил на вечернее отделение московского филиала Ленинградского института инженеров водного хозяйства.

Через шесть месяцев я ушел из министерства на стройку – оказалось, что чиновничья служба не по мне. Больше года проработал слесарем, затем бригадиром слесарей, через год – мастер, через полгода – прораб, еще через месяц – старший прораб, начальник строительного участка.

В 1985 году меня пригласили на работу в Минэнерго, в трест гидромеханизации. В 1986 году я участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции. После работы на ЧАЭС болел и перешел работать в строительные организации Москвы: начальник фасадного участка, начальник фасадно-кровельного участка, главный инженер управления.

В 1990 году создал кооператив «Фрегат». Начинали вдвоем с женой: я – председатель, она – бухгалтер. Через пять месяцев во «Фрегате» работало четыреста человек, через два года уже было тысяча семьсот – тысяча восемьсот сотрудников. Мы создали многофункциональное предприятие. На собственном заводе в Серпухове мы выпускали механические косилки, промышленные пылесосы, дробилки сучьев после обрезки деревьев. В фирме был создан отдел математических технологий, который по договору с Центральным банком России делал для него защитные программы. Работали на храме Христа Спасителя. В городе Кирове построили деревообрабатывающий комбинат, и те деревянные изделия, которые необходимы были для наших работ, мы получали со своего комбината. Было создано совместное предприятие с Польшей. Работали с фирмами из США, в Англии покупали двигатели для своих изделий.

К нам обратились из Госстроя России с предложением поучаствовать в конкурсе фирм, работающих в системе коммунального хозяйства. При подведении итогов нам вручили благодарственное письмо за участие, но в своем выступлении глава Госстроя сказал, что пока ни в Москве, ни в России таких крупных, многофункциональных организаций не существует, но он надеется, что со временем такие предприятия появятся, и тогда производственная фирма «Фрегат» сможет поучаствовать в соревновании. На тот момент во «Фрегате» работали доктор биологических наук, два доктора технических наук, три кандидата технических наук, больше ста ИТР – все с высшим образованием. Даже была женщина – доктор педагогических наук.

Через некоторое время мне предложили возглавить дирекцию единого заказчика в районе Выхино-Жулебино – создавалась новая система управления коммунальным хозяйством Москвы. Мне это было интересно, и я перешел туда. Через полгода мы заняли первое место среди столичных коммунальных хозяйств, и семинар по благоустройству города проводился в нашем районе. Затем супрефект нашего Юго-Восточного округа ушел в Центральный округ, а нам прислали нового, и префект ЮВО Владимир Борисович Зотов попросил меня перейти на работу в супрефектуру первым замом супрефекта – помочь его становлению. Мы договорились, что как только они найдут первого зама по городскому хозяйству, я уйду к себе во «Фрегат». В феврале 1997 года они нашли человека на мое место, и я вернулся в свою фирму.

Этот был год выборов в Московскую городскую думу. Мне позвонил действующий депутат нашего округа (я тогда первый раз услышал его фамилию) и попросил встретиться. Договорились, что он придет к нам на оперативку. Он пришел и попросил поддержать его на выборах, поскольку ему сказали, что я пользуюсь в районе большим авторитетом, и если я его поддержу, то он будет избран. Я ответил: «Мы сейчас с вами прощаемся, я позвоню после оперативки и сообщу о нашем решении». На оперативке коллеги приняли решение выдвинуть кандидатом в депутаты меня, и в тот раз я набрал на полторы тысячи голосов больше, чем у конкурента. Через четыре года я баллотировался вместе с тем же кандидатом и набрал уже на пятнадцать тысяч голосов больше.

В 2005 году мне исполнилось шестьдесят лет, и я ушел на пенсию по старости: мне было тяжело работать, долго болел после Чернобыля. Мне в конце 1986 года даже предлагали оформить первую группу инвалидности, затем еще несколько раз предлагали, но я отказывался.

Такова вкратце моя биография. А подробнее рассказать я хочу о временах теперь уже далеких. Я постараюсь описать все события так, как их помню. Хотя даже не знаю, зачем: писательского таланта у меня нет, внучкам моим, думаю, все это будет неинтересно, да и сыновьям тоже. Вот если бы они, как и я, закончили мореходку… Но они даже и слушать о профессии моряка не хотели. Тем не менее расскажу свою историю с самого начала.

Глава 1

Мой день рождения

Отец. Война с бандеровцами

Отца перевели в Одесскую область

Школьные годы, невинные шалости

Мечты сбываются

Учеба в Одесском мореходном училище технического флота

Родился я 28 июня 1945 года в селе Зинцы Полтавского района Полтавской области (в настоящее время это Зинцовский район Полтавы) в семье служащих.

Отец, Лобок Василий Павлович, родился в 1901 году в деревне Чайкино Черниговской области Костобобровского района. Все родственники отца – и по матери, и по отцу – были крестьянами. После окончания трех классов церковно-приходской школы моего отца отдали на шахту лампоносом. Позже он участвовал в революционных событиях в Одессе, во время Гражданской войны воевал в дивизии Щорса, был связным между Богунским и Таращанским полками. В 1919 году, в возрасте восемнадцати лет, вступил в партию большевиков Украины, с этого же года был на партийной и государственной службе, в финскую воевал политруком.

Мама, Лобок Бонета Бенционовна (в девичестве – Махлина), родилась в 1916 году в городе Лебедин Сумской области. Сначала она окончила рабфак, затем биологический факультет и по окончании учебы всю жизнь проработала учителем в школе.

В то время, когда я родился, отец работал директором лесопитомника, а мама сидела с детьми – нас у них уже было двое: я и мой старший брат. У нас дома есть фотография: я маленький стою под елкой, возле меня полевой телефон – я всегда звонил по нему и звал папу обедать (мама говорила, что это был уже 1947 год). Я хорошо помню, что отец приходил домой на обед, брал меня на руки и садился есть, а я лез рукой к нему в тарелку и все, что получалось захватить, тянул себе в рот. Утром, собираясь на работу, он брал автомат ППШ (что это – ППШ, я, естественно, узнал уже в школьные годы), сумку с гранатами, пистолет, потом садился на лошадь и уезжал.

Гораздо позже, когда я уже учился в школе, спросил у мамы, что это был за дом с земляными полами и подвалом, куда она нас прятала, когда в деревне начинали стрелять. Я тогда не знал, что по линии партии отца направили в эти места воевать с бандеровцами. Это было в Ровенской области, и там в лесах скрывалось очень много бандитов из Украинской повстанческой армии. Когда мы гуляли с соседскими ребятишками, то прямо за нашими домами видели разрушенные траншеи, окопы. Грунт там везде был песчаный, и мы рылись в нем, находя оружие или даже бомбы. Иногда кто-нибудь подрывался на мине – и тогда слезы, плач, похороны… Но со временем это прекратилось. Отца перевели в Пологи, и мы жили там год с небольшим, затем переехали в село Дивизия Одесской области.

Село это состояло из двух частей, которые разделяла речка. Она была небольшая, вернее неширокая, и очень тихая, но по весне не раз сносила мост. Ужей там, возле моста, было море, лежали просто кучи ужиных шкур – мы там купались и видели их. Это было самое беззаботное время. Года через два маму перевели в школу в другую Дивизию, и мы опять переехали. В этой Дивизии школа была большая, утром мама отправлялась туда учить детей, отец шел на работу через мост в другую часть села, а мы сидели дома, и соседская бабушка за нами присматривала.

В 1952 году я пошел в первый класс – все было так интересно и необычно. Я любил читать и читал лет с пяти. Любил сказки братьев Гримм, прочел «Руслана и Людмилу», «Алые паруса» Грина и русские народные сказки. Учительницей у нас была очень молодая девушка, ее к нам направили из Одессы после университета.

Я почти не заметил, как пролетел первый класс. Мне было очень интересно в школе: новые друзья, новые предметы для изучения; раньше у меня девчонок знакомых не было, а тут полкласса – было кого подергать за косу.

Помню, когда я учился во втором классе, умер Сталин, и наша учительница плакала и причитала: как же мы теперь будем без дедушки Сталина? И мы ревели вместе с ней. В третий класс я уже ходил в селе Базарьяновка Белгород-Днестровского района Одесской области. Мама работала в школе, а папа был секретарем парторганизации.

Одним «прекрасным» днем мои родители узнали, что я курю, и вечером после работы начали объяснять мне, что это вредно, что у меня молодой организм и так далее, и требовали, чтобы я дал им слово, что курить не буду. Я такого слова им не давал, они долго совещались, ссорились, может быть, ругались, но в результате приняли такое решение: раз я так сопротивляюсь, то они просят меня, чтобы я дал слово не курить в школе. Такое слово я дал и в школе никогда не курил, поэтому они давали мне деньги на папиросы. Я всегда в шутку говорю, что пить, курить и говорить начал одновременно. А дело тут в том, что в районе, где мы тогда жили, не было пресной воды, вода была горько-соленая. Поэтому мама мешала полтора литра воды и полтора литра сухого вина – так уже можно было пить.

А жили мы на территории Бессарабии (Бессарабия и Северная Буковина были присоединены к СССР в 1940 году). Как я уже говорил, у меня был старший брат – Александр (Саша, но в семье мы его почему-то звали Алик). У мамы была еще сестра Раиса и два брата: Натан (старший) и Шурик (младший). Натан тогда работал редактором какой-то газеты в НКВД. Шурик же окончил институт с отличием, и ему по окончании присвоили звание лейтенанта, после чего призвали в армию и направили под Ленинград, где он командовал батареей. Там он вместе со своей батареей и погиб – бабушка получила похоронку. По окончании войны в семье старшего брата мамы родился сын – его назвали Шуриком, у сестры второго сына назвали Сашей, мама моего старшего брата назвала Аликом, то есть все они были Александрами – в честь нашего погибшего дяди.

Мой второй дядя во время войны был ранен в голову, и ему при операции удалили часть черепной коробки – там был провал, затянутый кожей; в детстве я его вида очень боялся. В то время он уже не имел отношения к НКВД и работал редактором издательства «Советская школа», и благодаря ему у нас была очень большая библиотека. Мы с братом много читали. Я в пятом классе прочитал «Морского волка», «Сердца трех», «Мартина Идена» Джека Лондона, «Время жить и время умирать» Эриха Марии Ремарка, всего Жюля Верна, что был у нас. А еще Грина: «Золотую цепь», «Бегущую по волнам», «Алые паруса». И самые любимые – «Три мушкетера» и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.

В те годы я мечтал о море, о дальних странах, и когда меня, принимая в комсомол, спросили, кем я хочу быть, когда вырасту, я сказал: капитаном. В комиссии присутствовал капитан (род войск не знаю), и меня спросили: военным, как он? Я ответил, что нет – морским капитаном.

В школе я учился, скажем прямо, не очень. Хотя все зависело от учителей: у тех, которые не нравились, были тройки и двойки, а у тех, к которым я хорошо относился, – четверки и пятерки. Особо мы выделяли Таисию Ареховну – она преподавала математику, это был любимый предмет; а когда мы ее увидели с боевыми наградами (она, как оказалось, была разведчицей в партизанском отряде в Белоруссии), то больше на ее уроках никогда никаких эксцессов не случалось.

Когда маме докладывали о моем плохом поведении и мне дома устраивали выволочку, я стоял и думал: лучше бы выпороли, чем рассказывать мне, какой я плохой и как родителям за меня стыдно, и вечно ставить в пример моего старшего брата, что, мол, учится он хорошо, никаких пакостей на уроках не устраивает и не доставляет им неприятностей. Я иногда за это старшего брата поколачивал – чтобы в пример не ставили.

А устраивать пакости на уроках я умел. И любимым моим занятием было взять капсюль (у отца было охотничье ружье и все принадлежности: гильзы, капсюли, порох), вставить в него мякиш хлеба, сверху воткнуть ручку и аккуратно отпустить взрыв капсюля. Я получал по шее и удалялся из класса – это в лучшем случае: я уходил, но урок не срывал.

У нас иногда шел дождь с градом, но при этом было тепло и ярко светило солнце. Почему-то у нас это называли «куриный дождь». Как-то раз я набрал оглушенных воробьев за пазуху и пошел на урок. Когда воробьи начали приходить в себя, я их аккуратно выпустил. Преподаватель схватил меня за ухо, вывернул его так, что слезы с глаз брызнули от боли, потом подвел к дверям и дал мне пинка под зад – метров пять я летел, пока не встретил стену и не влип в нее. Вечером мама мне ничего не сказала, и я понял, что ей об этом случае не сообщили, а сам я жаловаться не собирался.

И, наверное, последней моей выходкой было то, что однажды я принес и выпустил в классе ужа. Попало мне как никогда – до сих пор вспоминать неприятно, но после этого случая я на всю жизнь оставил привычку подобным образом шутить.

После седьмого класса я подал документы в мореходное училище технического флота, и мне пришел вызов на экзамены. Старший брат тоже подал туда документы, и мы поехали вместе. Прежде чем сдавать вступительные экзамены, нужно было пройти медкомиссию. Брат прошел, и его допустили до экзаменов, а я нет – нашли плеврит. Я уехал домой весь в слезах, брат же сдал все экзамены, и его приняли на механический факультет (по окончании он становился судовым механиком). А меня дома убеждали, что ничего страшного не случилось и что папа ищет ингредиенты, из которых можно сделать лекарство. Он нашел барсучий жир, и на его основе, с добавлением сахара и меда, сварили снадобье – получилось килограмм тридцать ирисок и десятилитровая бутыль. Было это варево как мед, и сначала я ел с удовольствием, но потом смотреть на него не мог, но мама говорила: «Хочешь поступить в мореходку – пей». И я пил.

С 1959 года неполное среднее образование уже было восемь классов. Я пошел в восьмой класс, закончил учебу, подал документы на поступление в мореходное училище, прошел медкомиссию, получил заключение «здоров», сдал экзамены, поехал домой и ждал вызова. Он пришел неожиданно, и я был в тот момент самым счастливым человеком. Помню, так же я радовался, когда у меня родился сын. Я всем докладывал, что у меня родился сын; правда, в этот раз я еще успел с друзьями это дело отметить.

Четвертый курс мореходки. Я и мои друзья изучаем небесный глобус. Мореходная астрономия

Я матрос 1-го класса на т/х «Гидрострой». Практика. Владивосток

Глава 2

Какие мы все разные

Наши преподаватели

Нас учат

Предметы «хлеб» и предметы «не хлеб»

Станислав Иванович Ластавецкий

Мой русский язык

Начались первые дни знакомства с моими товарищами по училищу. Кроме еще двух таких же, как я, поступивших после восьмого класса, все остальные курсанты уже или отслужили в армии, или, окончив десять классов, отучились в школе морского обучения (ШМО) и по два года отработали матросами на судах. Понятно, что жизненные интересы у всех были разные: например, Олег Яремко, старшина нашей группы, был женат, а после первого курса женилась еще пара человек, – но в стенах училища я не чувствовал между нами разницы, многим из нас учиться было очень интересно. Моя специальность называлась «дноуглубительные работы и судовождение технического флота», а диплом я получил штурмана-багермейстера.

Должен сказать, что преподаватели наши были неординарными, но то, что некоторые из них пережили, не дай бог пережить никому. Константин Иванович Синьков, начальник нашей специальности, который преподавал у нас навигацию, лоцию и другие предметы по судовождению, воевал на Балтике, командовал морским охотником в звании капитан-лейтенанта. Немцы утопили их корабль, а его, раненого, без памяти, вместе со старшиной подняли с воды и отправили в концлагерь. Три раза они убегали из лагеря; во второй раз старшине удалось убежать, а Константина Ивановича два раза ловили, перебили руки и ноги, и только в третий раз побег удался. Он попал к французским партизанам, был награжден французскими наградами, но после войны, вернувшись домой, не смог доказать, что не сдался врагу, и, как нам рассказывали, его взяли в училище уборщиком. Он все время искал своего товарища – старшину, но там, где тот жил до войны, ему отвечали, что такого нет. Но они все же встретились: случайно, на футболе – оба были страстными болельщиками. И старшина дал показания, после чего дело Синькова пересмотрели, вернули ордена, звание, разрешили преподавать и назначили начальником специальности.

Это все мы узнали намного позднее, а началось все с того, что мы стали расспрашивать его друзей, почему он так интересно рисует на доске. Представьте себе: преподавателю надо на доске нарисовать полусферу или объяснить на жучках, как считать истинный курс судна. Он берет мел в две руки и движениями рук и тела рисует жучок…

Мои друзья и родственники, естественно, не знают, что такое жучок. Когда-то на судах еще не было гирокомпаса, но были магнитные компасы, которые показывали направление на магнитный полюс Земли, то есть магнитный курс (МК), а судно должно идти по истинному курсу. Основа – не магнитный полюс, а Северный полюс Земли. Так вот жучок – это и есть форма расчета истинного курса судна. Помните произведение Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан», где Себастьян Перейро разбивает один компас, а под другой подкладывает топор? Дело в том, что топор он подложил под нактоуз – вертикально стоящий короб, на котором в верхней части стоит на карданных подвесках компас. А в этом коробе находится так называемое мягкое железо. Регулировкой этого железа рассчитывается девиация компаса, то есть при расчете истинного курса магнитный курс корректируется этой поправкой. Составляется таблица (после регулировки металла в нактоузе), и она находится в штурманской рубке. Получается, что Себастьян Перейро практически внес изменения в девиацию. И эта поправка стала причиной ошибки при расчете истинного курса.

Еще одна поправка есть на морских картах: нанесена картушка компаса и написаны цифры склонения. Это значит, что в земле под водой есть залежи железа, они намагничены, и этот магнит действует на компас. Как же считается жучок? Рисуется вертикальная линия МК, от этой линии магнитного курса откладывается девиация (она бывает восточная или западная), а потом рисунок исправляется склонением – и получается истинный курс.

Вот наш преподаватель его на доске так необычно и рисовал. Мы заинтересовались, и тогда его друг, капитан дальнего плавания Сергей Степанович Лучетенков, рассказал нам историю о концлагере и обо всем остальном, в том числе и о том, как Синькову переломали руки и ноги, чтобы не бегал. На ногах он перенес несколько операций, а с руками ничего не могли сделать.

Сам Сергей Степанович преподавал нам парусные суда, вооружение, конструкцию судов, мореходную астрономию. Я сейчас вспоминаю и его, и других наших преподавателей. На военной кафедре у нас всё читали офицеры. Треть четвертого этажа учебного здания была отдана военным. В одних аудиториях стояли торпеды, глубинные бомбы, в других – мины разных типов и платформы для глубинных мин. Этаж круглосуточно охранялся, стоял часовой с автоматом и ножом (правда, автомат ППШ был без патронов).

Был преподаватель по физике, и если у курсанта не получался ответ, он говорил на украинском языке: «Цэ вам не университет, тут думаты трэба».

Был Станислав Иванович Ластавецкий – я ему многим обязан. Я и сейчас делаю ошибки, когда пишу; представьте, как мне надо было стараться, чтобы диктант на экзамене при поступлении написать на три балла. Я восемь классов учил только украинский язык, о русском не было и речи, а затем только русский. Помню, как на химии вместо «сера» я машинально сказал на украинском «сирка», – мои товарищи эту «сирку» мне вспоминали до третьего курса. Станислав Иванович мне посоветовал: «Если хочешь писать без ошибок – возьми „Героя нашего времени“ Лермонтова. Можешь работать с любой главой этого произведения, но лучше „Тамань“. Переписывай каждый раз по сто слов, затем каждое слово проверяй, правильно написал или нет. Те слова, которые списал с ошибкой, переписывай по пятьдесят раз без ошибок. Два-три раза всю главу перепишешь – и будешь писать более грамотно».

После первого семестра к нам на курс откуда-то перевели Юру (или Виктора – точно не помню) Домнина, и хотя после первого курса он снова куда-то перебежал, но мне запомнился. Отец его, контр-адмирал Домнин, был военным атташе в Болгарии, а сын у нас устраивал веселые деньки. Как-то раз, когда мы были на военно-морской подготовке, Домнин после перерыва пропал вместе с тетрадью, которую должен был сдать в секретную часть. Связались с экипажем – там его нет, нет и в учебном корпусе. И вдруг у окна какие-то звуки. Преподаватель подошел, снял с торпеды плакаты, а там в топливном отсеке спит Домнин.