Полная версия

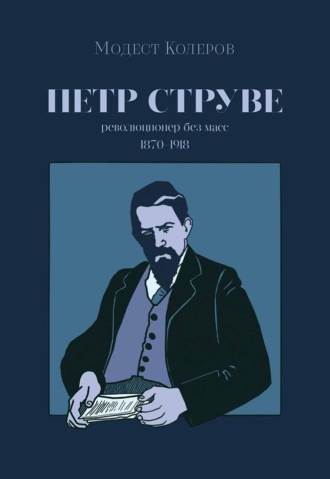

Петр Струве. Революционер без масс

Струве – политик. Слабый лектор и часто путающийся оратор, публично политически часто действующий невпопад, выступающий с абстракциями, адресованными живой толпе. Одиночка во всех партиях, где бы он не строил свою политическую карьеру. Можно было бы сказать, что он и не строил карьеру, но столь бесперспективно и нерационально и отчаянно сделанный им в эмиграции переход к экстремальному монархизму и холодной, «головной», не вполне искренней церковности – доказывали, что он делал это из политических соображений о необходимости широкого национального объединения русской эмиграции от правых социалистов и левых либералов – до монархистов и крайних националистов. Проект этот, как известно, не удался. Дефицит политического чувства, заставивший Струве «сыграть» в церковность и монархизм, стал началом его политического конца, от которого он так и не смог оправиться и в 1920-х – 1940-х отступил в университетский свой энциклопедизм, выступая со всё более неуместными политическим лозунгами. Что главного сделал Струве как политик? Видимо, главным его политическим делом стал на деле гуманитарный, а не политический, подвиг, когда он, за несколько месяцев до крымской катастрофы 1920 года, будучи начальником Управления внешних сношений (МИД) правительства Врангеля и используя свои старые социалистические связи во Франции, добился от Франции официального признания Врангеля и так обеспечил помощь Парижа по эвакуации 140 тысяч русских граждан из Крыма и тем самым спас десятки тысяч из них от вернейшей гибели в «красном терроре».

Струве – националист. Главным практическим итогом его политического национализма, порождённого в творческом соединении Владимира Соловьёва с Фихте, стал разрыв с главной либеральной, кадетской партией в 1915 году. Вступив в острый публичный идейный конфликт с украинцами в русском либеральном движении, которые в нём составляли львиную долю активных сил и к которым принадлежали, например, такие старые коллеги Струве, как Кистяковский, Вернадский, и которым сочувствовали такие старые друзья Струве, как В. Г. Короленко и М. И. Туган-Барановский, Струве остался в своей среде практически в одиночестве. Но и это не самое страшное, трагическим было острейшее непонимание того, что украинский вопрос, традиционно обременённый подрывными усилиями именно на западной границе империи из Германии и Австро-Венгрии, обременённый польской проблемой, не может быть решён книжной формулой, как это показалось Струве и как это следовало из его слишком книжного национализма. Национальный вопрос, в тесной связи с проблемой Империи («Великой России») решительно легитимированный Струве в позитивной повестке дня России 1910-х годов[13], где он прежде ретранслировался в изложении марксистского взгляда на многонациональность Австро-Венгрии, приобрёл собственную, независимую от теоретизирований логику. И разорвал империю на куски. И именно русский, так и не ставший вполне политическим, национализм белых правительств значительно помешал им в 1918–1919 годах достичь соглашения с локальными национализмами – и тем самым победить в Гражданской войне.

Успехи ли всё это для мыслителя? Думаю, главным успехом для мыслителя следует считать не процент полученных им голосов и число завоёванных столиц, а влияние. И по влиянию на современников и то поколение русской общественной мысли, что сформировалось в 1900–1920-е годы, Струве может сравниться с Владимиром Соловьёвым. Разница только в том, что для многих Соловьёв был знаменем, а Струве – старшим союзником и учителем. Пережитая им эволюция от марксизма к (чаще правому, чем левому) либерализму стала столбовой дорогой для значительной части русской интеллигенции, динамика его мысли (а отнюдь не статическая «система»!) стала одним из важнейших источников таких известных идейных движений как «идеализм», «веховство», национал-большевизм, евразийство. В каждом своём увлечении Струве становился первым, идейным вождём, организатором. Но организатором отнюдь не «партийной ячейки» с уставом и партийной дисциплиной. И в каждый период своей жизни, сбрасывая кожу предыдущих увлечений, создавал идейный прецедент, на котором уже независимо от воли Струве воспитывались следующие поколения. Пожалуй, не было в 1890-е годы в России книги, вызывающей столь содержательные и бурные споры, послужившей столь универсальным руководством к самообразованию в области новейшей западной социально-экономической и философской науки, чем дебютные «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России» Струве-марксиста. Гимназист 1890-х, впоследствии заметный общественный деятель, вспоминал:

«Для моего поколения… имя Струве ближе и дороже имён Белинского и Герцена. Струве связал русскую мысль с европейской мыслью, часто опережая последнюю (вспомним хотя бы русский и немецкий "ревизионизм")»[14].

В 1902–1905 – таким же соединением манифеста и учебника, имевшим не столько общественные, сколько интеллектуальное влияние, служил инициированный Струве сборник «Проблемы идеализма». В 1908–1916 – столь же «провоцирующей» философские, экономические, военно-политические построения стала статья Струве «Великая Россия». Влияние составленного, в основном, союзниками Струве сборника «Вехи» (1909) на мысль 1920-х годов, «сменовеховство» и «евразийство» известно, но исследовано ещё не достаточно. Русский современник писал в это время:

«После 1917 г. Струве стал "политическим мозгом" антибольшевизма, и сейчас он крупнейший политический писатель эмиграции. Струве, несомненно, один из самых блестящих политических философов нашего времени… Влияние Струве на политическую и историческую мысль было огромным»[15].

Неожиданным и законным свидетельством не-политического (но не менее глубокого), интеллектуального признания Струве стало избрание его в 1917 году академиком Российской академии наук – человека, фактически не окончившего курса университета, занимающегося наукой от случая к случаю, почти «любительски», избрание, произошедшее считанные годы после защиты им магистерской диссертации, месяцы спустя после формальной и спешной защиты докторской в провинциальном университете. Крупнейший русский экономист и статистик А. А. Чупров так обрисовал научные заслуги нового академика:

«П. Б. Струве является одним из выдающихся представителей современной экономической науки. Перечень его учёных трудов свидетельствует о том широком захвате, который обнаруживает его научная деятельность. Внимание П. Б. Струве привлекают и отвлечённые проблемы экономической теории и конкретные вопросы истории хозяйственного быта: ряд его работ посвящён выдвигавшимся жизнью задачам хозяйственной политики. Кроме того, не ограничиваясь областью специально экономического значения П. Б. Струве уделял также силы выяснению общих начал социальной науки. (…) Труды П. Б. Характеризуются не только глубиной философской культуры и самостоятельностью творческой мысли, но также исчерпывающе обширной и разносторонней эрудицией и неуклонным стремлением к технической "чистоте" работы: П.Б. с равным увлечением отдаётся и напряжённым размышлениям на самые общие темы в области своей специальности и тем кропотливо-"мелочным" изысканиям, пренебрежительное отношение к которым так ещё распространено, к сожалению, в кругах наших учёных – обществоведов, свидетельствуя о недостаточно строгой научной школе. (…) Как исследователь исторического развития хозяйственных отношений П.Б. ценен тем, что приступая к материалу во всеоружии экономических знаний, он умеет объединить наблюдаемые факты представляющие интерес для экономиста категории и осветить экономической теорией взаимную связь явлений и их историческое преемство. (…) Но особенно крупный интерес это свойство П. Б., как историка хозяйственного быта, сообщает его исследованиям по истории крепостного хозяйства в России. Как ни странно, но мы доселе не имеем стоящий на высоте современной науки экономической истории освобождения крестьян в России. (…) Удачно начатые исследования П.Б. подавали надежду, что пробел будет, наконец, достойно заполнен: к сожалению, переезд за границу [1901] прервал работу П.Б. в этой области. Заслуженной известностью не только у нас, сколько за границей, пользуются труды П.Б. по истории социалистических идей: в литературе, посвящённой изучению марксизма и его исторических корней, они занимают видное место… По обнаруживаемому в них знакомству с материалом П.Б. мало имеет себе равных даже в Германии8. (…) Я лично держусь во многом иных взглядов, но объективное научное значение теоретических исследований П. Б. Струве не может подлежать сомнению: в ту работу, которая нынче ведётся над смыком экономической теории с хозяйственной действительностью, они навсегда вой дут интегральной частью, независимо от того, в какой мере удержатся в науке те или иные положения, установленные автором. Оригинальность подхода к проблеме. Широта философского обоснования, внутренняя насыщенность фактическим материалом, своеобразно переработанным, и, наконец, богатство историко-догматическими – порой весьма неожиданными – сближениями будят мысль и сообщают теоретическим трудам П. Б. Струве непререкаемую ценность»9.

Этот отклик может служить настоящей апологией гигантской работы самообразования и научной «самодеятельности», оставшейся в тени ещё более гигантской общественной и политической деятельности Струве. Вовсе не случайно старый сотрудник и единомышленник А. С. Изгоев писал жене Струве 10 марта 1923 года:

«У меня старая "предвзятость": научную деятельность П.Б. я ценю во сто раз выше общественной, из-за которой у него гибнет так много времени»[16].

А. А. Чупров невольно обратил внимание на одно принципиальнейшее – и также оставшееся в тени – обстоятельство, которое требует разъяснения. Дело в том, что все без исключения основные свои научные идеи Струве высказал и наметил в короткий промежуток времени до 1901 года, когда он отправился в политическую эмиграцию и надолго полностью отдался чистой политической практике.

Сжатую форму истории и сущности крепостного хозяйства, формулу системы и единства в применении к политической экономии, формулу «либерального консерватизма» в применении к истории русской политической мысли, развёрнутую программу философского идеализма в предисловии к книге Бердяева о Михайловском – всё это, послужившее ядром для детализации, цитирования, развития для целого поколения и него самого, Струве выработал и опубликовал почти одномоментно, в течение 1899–1900 годов, вполне молодым ещё человеком. Лишь много позже, в 1930-е годы, когда Струве оказался на глубокой периферии политической жизни, настало время настоящего и феноменального расцвета его разнообразнейшей научной работы. В белградском Русском научном институте не проходило месяца, чтобы Струве не выступал с несколькими исследовательскими докладами по ряду совершенно различных дисциплин, от истории античной философии до истории русского языка, от экономической теории до философии права. Тогда, без политики, Струве смог наконец сосредоточиться на формальном достраивании системы своих исторических, экономических и философских взглядов в книгах: «Социально-экономическая история России с древнейших времён до нашего в связи с развитием русской культуры и ростом российской государственности» (не окончена, опубликована в 1952), «Система критической философии» (рукопись погибла в 1941), «Хозяйство и цена» (не окончена). Именно это обстоятельство более всего позволяет нам предполагать, что некоторая научно-философская «система» была имманентна миросозерцанию Струве – и исследовать, и по результатам «археологического» исследования воссоздать эту систему[17]. И стараться определить, какие тексты в большей степени отвечают исследовательскому критическому образу этой (а не риторическо-апологетической) системы. Если же отвлечься от «археологической критики» и очертить основные интуиции Струве, то мы невольно возвратимся к его широко известной риторике. Всю жизнь его более всего занимали лишь несколько идейных: культура, свобода личности и личная ответственность, социализм и марксизм, автономные основы хозяйства и «космическое» единство общества, государственная мощь, нация, внецерковная (позже – церковная) религиозность. Из имён – Герцен, Толстой, Пушкин (меньше – Достоевский), Михайловский, Б. Н. Чичерин, И. С. Аксаков, среди исторических фигур Пётр Великий и Столыпин. Но верность избранным темам вовсе не привела Струве к интеллектуальной монотонности. Представляется, происходило это потому, что среди ключевых имён его идейного воспитания, которых он, конечно, не скрывал, но которые вовсе не выдвигались им в первые риторические шеренги, находились такие, кстати, участники близкого ему круга общения и на деле крупные символические фигуры, как М. Е. Салтыков-Щедрин, К. К. Арсеньев, А. Д. Градовский, В. М. Гаршин, С. Я. Надсон, участники «Приютинского братства» И. М. Гревс, В. И. Вернадский, С. Ф. Ольденбург. Их трагическая судьба, правовой пафос, мощный романтический символизм или подлинное идеалистическое личное и «соборное делание», несомненно, находилось в «подкорке» мировоззрения Струве.

Каждый раз, обращаясь к одной из названных тем, Струве подчёркнуто (и без самолюбования) рассказывал о себе и своём переживании проблемы, своём участии в процессе. Словно торопясь (и действительно торопясь и отвлекаясь на политическую злобу дня) рассказать всё, что он хотел бы отметить в проблеме, Струве часто своё исследование превращал в конспект, план исследования, даря окружающим роскошные возможности к его реализации. Свободно выставляя оценки «великим» и без стеснения помещая современников, себя самого и своих оппонентов в иерархический контекст и традицию, Струве всегда мыслил в историческом масштабе. И тем историческим масштабом, которые структурирует сегодня наши знания о русской идейной истории и который в главном не может быть подвергнут ревизии, мы обязаны во многом Струве. Струве смело и критично включал русскую мысль в контекст западной, в сеть заимствований и переплетений, начиная со славянофильства. Это, конечно, было возможно не в последнюю очередь из-за его глубокой и обширной эрудиции во многих областях знания, от зоологии и математики, до всеобщей истории и языкознания, и диктуемой этим широким знанием научной добросовестности. Как свидетельствовал современник, «печатные труды Струве никогда не дадут верного представления об его огромной эрудиции и творческом горении, которые ценились его собеседниками и делали личное общение с ним столь поучительным даже для учёных, не разделявших его научные или политические взгляды»[18]. Также важным представляется и признание Струве, которое, возможно, содержало в себе и элемент самооправдания за недоведённые до конца «системы» и не изложенные «теории»: Струве писал, что в верном научном определении in nuce (в ядре) дана полноценная научная теория. Для современного человека, стоящего перед гигантски растущим информационным массивом данных и текстов в поисковых системах, которые для получения точного результата всё ещё требуют от него и точного запроса, и верных «поисковых слов», и – главное – адекватного взгляда на мир, где обретаются разыскиваемые им смыслы, на априорное обладание представлением об иерархии этих смыслов, то есть вновь оживающим даже в хаосе – ценностным строем – такое внимание Струве к точности формул, такое усиленное усердие Струве в производстве формул, призванных менять мир, приобретает особое значение.

В конце жизни, в Белграде, отойдя от политической и общественной злободневности, в штудийной статье «Дух и быт: Опыт историко-социологического истолкования западноевропейского средневековья» (1938) Струве почти впервые дал себе труд подробно разобраться в предельных философских принципах своего мировоззрения. Он писал:

«Проблема "сингуляризма" и "универсализма" на пространстве целых десятилетий занимает меня как экономиста, социолога, историка, политика, ибо от полной критической и конструктивной ясности в постановке и разрешении этой проблемы зависит, по моему глубокому убеждению, нахождение как теоретической истины в социологии, так и практической правды в политике… Я определяю быт как совокупность "фактических" и "конкретных" содержаний общественной жизни в их противоположении идейным (идеальным) и отвлечённым построениям об этой жизни. Иначе эту мысль можно формулировать так: быт есть конкретный, живой образ бытия, или существования. Быт складывается из живых, не прошедших через иссушающее пекло отвлечения и обобщения, человеческих влечений, оценок, действий, из того, чему следует не столько наш ум с его остужающей логикой, сколько наши чувства и чувствования, наш позыв, или инстинкт, свободный от умыслов и замыслов. И в то же время в основе быта лежит не своевольный, не одинокий или одиночный позыв – быт корнями своими уходит в какую-то богатую, тучную почву не особных, личных, а совместных, соборных устремлений и навыков. Быт, повторяю, соткан из живых конкретных влечений и оценок, в основе которых лежит не разумно отвлекающее и потому отвлечённо – одинокое индивидуальное усмотрение и не личное своеволие, а, наоборот, вековая соборная дума и собранная воля».

Очевидно, что этот авторский взгляд на своё мировоззрение значительно отличается от риторически звучных формул о либеральном консерватизме. Он внимательней и непредсказуемей, глубже – и идёт на спасительную помощь исследователю Струве.

Начав с констатации того, что наследие Струве подверглось (не без его участия) апологетической схематизации, мне хочется закончить противопоставлением этой апологетике мнения одного из преданнейших учеников Струве:

«П. Б. Струве нельзя сокращённо излагать. Основное свойство его гениальности заключается в сочетании логической мощи со способностью живого видения действительности, или другими словами, в сочетании силы отвлечённой мысли с даром конкретно-исторической интуиции. Этим определяется и манера письма П.Б Струве: нагромождение логически между собой связанных и эстетически одно другое заменяющих и развивающих лапидарных определений, из которых каждое есть законченная "теория", даваемая мыслителем, и, вместе с тем сжатое описание жизненных явлений, схваченных художественным оком наблюдателя-историка. Определение-образ – вот адекватное строю мыслей и чувств П. Б. Струве их выражение. Поэтому Струве и нельзя излагать, а можно лишь (сочувственно или несочувственно) воспроизводить, комментировать и развивать его формулы-образы»[19].

Если понимать под адекватным «воспроизведением» критическое исследование аутентического наследия Струве, то именно такой подход в наибольшей степени соответствует и преобладающему творческому и политическому пафосу героя. Такой пафос всегда был основой критики и противостояния судьбе, противостояния слепой инерции истории, с которой каждый из сознающих себя обречён вести пожизненную борьбу.

Пётр Струве: революционер без масс 1870–1918

Пётр Бернгардович Струве (26 января / 7 февраля 1870, Пермь – 26 февраля 1944, Париж) – в истории русской общественно-политической мысли до 1917 года – социалистический и либеральный политик, экономист, философ, историк, в истории русской литературы – организатор, редактор и издатель журналов, газет, издательских серий, инициатор идейно-общественных направлений, литературно-общественное значение которого знавший его лично Максим Горький описал в формуле «Иоанн Креститель всех наших возрождений» («Несвоевременные мысли», 18 мая 1917), а В. Г. Короленко – из враждебного марксистам народнического лагеря в декабре 1900 года – «неистовым Виссарионом», по аналогии с литературно-критическим богом русского освободительного движения – В. Г. Белинским[20]. После 1908 года, когда С[21]. выступил с доктриной либерального империализма, он заслужил себе репутацию «столпа идеологии русского великодержавия, верного рыцаря Великой России, "нового Каткова"…»[22] Один из главных идеологов большевизма длительную эволюцию С. слева направо сделал главным содержанием его репутации, говоря, что С. «в своей общественной деятельности побил рекорд хамелеонства и выказал себя как необыкновенно искусный политический эквилибрист»[23].

Сам себя в конце жизни С. скромно определил, как «экономиста и историка»1, несомненно, исходя при этом из общей для того времени универсальности и высокого уровня философских требований к системе профессиональных экономических и исторических знаний.

В главном роль С. свелась к организации интеллектуально-политических движений и традиций, среди которых наиболее влиятельным стал русский марксизм 1890-х, сменившийся недолговечным «критическим направлением» в марксизме (1899–1902)2 и социал-либеральным «идеалистическим направлением» (в освободительном движении) (1902–1905). После 1905 С. становится одним из центральных представителей русского политического либерализма, но быстро теряет своё практическое влияние. Вершиной интеллектуальной биографии С. стало его участие в создании и лидерство в интерпретации сборника «Вехи» (1909), который стал попыткой поворота социал-либеральной русской мысли к либерально-консервативному синтезу религии и государственности. Главным творческим итогом деятельности С. в России этого времени стало редактирование и издание им «толстого» журнала «Русская Мысль» (1907–1918), которому удалось преодолеть узко-либеральную партийность, став местом принципиального и гибкого соединения современной русской литературы, религиозной и политической философии, истории литературы и научных знаний.

Воспитаннику равно западнических и славянофильских кругов, активному работнику демократических просветительских институций, активному участнику революционного подполья и нелегальной марксистской пропаганды, первому на территории России публичному деятелю социал-демократии, С. удался ранний и очень успешный литературно-политический дебют на внутриполитической сцене, по итогам которого в 1900-е гг. С., вдохновляясь примером А. И. Герцена, выбрал карьеру влиятельного политического эмигранта-издателя, а затем – политического вождя, затем – либерала-индивидуалиста, политического националиста и империалиста британского образца, хоть и под немецко-славянофильским именем «национал-либерала». Этот выбор дал ему всероссийскую известность, но потребовал в жертву научные интересы С., лишь в 1910-е завершившего свои ранние (конца 1890-х) труды по истории и экономике. Революции 1917 г. и Гражданская война стали апогеем его политической карьеры, после которой в эмиграции влияние С. быстро затухло, издательские проекты не удались, но энциклопедически широкая научная и публицистическая активность только возросла.

1880–1898: русский марксизм

Младший, шестой сын пермского губернатора1, принадлежавшего к известной немецкой научно-административной династии, основанной в России В. Я. Струве, создателем Пулковской обсерватории2, С. при рождении был крещён в православии и вырос в славянофильской идейной среде, тесно связанной с либерально-государственной мыслью. В 1871 отец С. вышел в отставку, 1879–1882 гг. семья провела в Германии (Штутгарт), а с 1882 – поселилась в Санкт-Петербурге. Родители С. близко общались с И. С. Аксаковым и Ф. М. Достоевским, его отец уже в 1870-е демонстративно «носил только бороду»[24], а юный С. остро переживал публичные выступления И. Аксакова, Достоевского и В. С. Соловьёва 1880-х гг., вплоть до 1885 года питая славянофильские и националистически-монархические надежды[25]. В течение 1885–1888 гг. С. эволюционировал к либерализму западнического толка под впечатлением от произведений Б. Н. Чичерина, М. Е. Салтыкова-Щедрина, А. Д. Градовского и выступая активным участником либерального кружка редактора «Вестника Европы» К. К. Арсеньева, в котором лично познакомился с В. С. Соловьёвым, В. Д. Спасовичем, А. Ф. Кони и в котором одновременно принимали участие яркие деятели литературы Н. М. Минский, Д. С. Мережковский, Л. З. Слонимский, С. А. Венгеров[26]. С 1888 года, под влиянием своего старшего брата М. Б. Струве[27] и по позднему признанию, книги Р. Майера «Освободительная борьба четвёртого сословия», С. признал себя социалистом, став марксистом, социал-демократом и революционером. Впрочем, С. не раз менял акценты в своих автобиографических экскурсах и потому кажется, что ярче и ближе к оригиналу переживания звучит его воспоминание-признание о Салтыкове-Щедрине:

«Последнее поколение, которое слышало и ощущало голос Салтыкова живым во всей его полноте и силе, это было поколение, которое приблизилось к сознательной жизни в 80-х гг. Пишущий эти строки решал тригонометрическую задачу на выпускном экзамене в тот день, когда хоронили Салтыкова. Про себя я могу сказать, что из всей литературы, появившейся в дни моей юности, ничто так не повлияло на образование моих морально-общественных чувств и взглядов, как сатиры Щедрина, печатавшиеся уже не в Отечественных Записках, а в Вестнике Европы, и морально-философские произведения Толстого той же эпохи. Целые места из "Пёстрых писем" просто вонзились в мою память, когда я был на гимназической скамье. Надо было пережить реакцию 80-х гг. для того, чтобы на всю жизнь запомнить такие слова: "Живые притаились в могилах; мёртвые самолично встали из гробов и ходят по стогнам, стуча костями"…»[28]