Полная версия

Склонила Муза лик печальный

Героини двух других поэм – «Княгиня Трубецкая» и «Княгиня Волконская», объединенных общим заглавием «Русские женщины», – жены декабристов, добившиеся разрешения ехать в Сибирь вслед за сосланными на каторгу мужьями. В сознании автора они не просто любящие и преданные женщины, готовые помочь мужьям перенести их несчастье. В его текстах эти вчерашние изнеженные аристократки проявляют чудеса воли и непреклонности, чтобы осуществить задуманное, попасть в Сибирь и быть рядом с теми, кто жизни не жалел, выходя на Сенатскую площадь, надеясь добиться свободы для своей страны. Когда губернатор, исчерпав все аргументы остановить княгиню Трубецкую, пытается бросить тень на отношение мужа к ней, она отвечает спокойно:

О, если б он меня забылДля женщины другой,В моей душе достало б силНе быть его рабой!Но знаю, к родине любовьСоперница моя,И если б нужно было, вновьЕму простила б я!..Рисуя такой характер героинь 20-х годов, поэт, скорее всего, думал не только о них, далеких декабристках, но и о своих современницах, участницах общественного движения 1870-х гг., и в этом причина огромного успеха и популярности поэм «Русские женщины».

В последние тринадцать лет своей жизни Некрасов работал над поэмой «Кому на Руси жить хорошо». В основе ее извечно мучивший его вопрос о счастье народном; он тревожил поэта и до освобождения крестьян, не отступал и после:

Народ освобожден, но счастлив ли народ?..Ответа я ищу на тайные вопросы,Кипящие во мне: «В последние годаСносней ли стала ты, крестьянская страда?..»Он рассказывал журналисту П. Безобразову: «Я задумал изложить в связном рассказе все, что я знаю о народе, все, что мне привелось услыхать из уст его, и я затеял «Кому на Руси жить хорошо».

Это будет эпопея современной крестьянской жизни». Поэма стала завершением его поэтического и духовного опыта, размышлений о характере и судьбах народа. Простые мужики, знакомые поэту всю жизнь, должны были появиться на страницах его поэмы и рассказать о себе. Некрасов хотел провести перед читателем на фоне пореформенной России сегодняшних «свободных» крестьян с их нуждами, проблемами и заботами, разноликую и многоголосую современную народную толпу. Одному из знакомых он сказал: «Передо мною никогда не изображенными стояли миллионы живых существ! Они просили любящего взгляда».

Пролог к поэме был напечатан в первом номере обновленного «Современника» в январе 1866 г., первая часть (вместе с повторенным прологом) – в первых номерах некрасовских «Отечественных записок» в январе-феврале 1869-го, вторая часть «Последыш» в январе 1873-го, а третья – «Крестьянка» в феврале 1874 г.; четвертая глава «Пир на весь мир», которой суждено было стать завершающей поэму, была написана за год до смерти, в 1876 г.

В 1873 г. после публикации «Русских женщин» и второй части «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов как будто обрел второе дыхание, оставаясь поэтом живым, не теряющим связь с публикой и с современными жизненными запросами. Он производил впечатление заслуженно счастливого человека. Я.П. Полонский с ощутимой завистью писал в сентябре Тургеневу: «Изо всех двуногих существ, мною встреченных на земле, положительно я никого не знаю счастливее Некрасова. Всё ему далось – и слава, и деньги, и любовь, и труд, и свобода…»

Такое впечатление производил поэт на общий поверхностный взгляд, да и сам он, по скрытности и сдержанности своего характера, предпочитал, чтоб его видели именно таким. Люди внимательные и сочувствующие замечали и другое. Так, А.Ф. Кони, который встречался с Некрасовым в начале 70-х гг., отметил в воспоминаниях поразившую его черту: «Некрасов приезжал к Ераковым в карете или коляске в дорогой шубе, и подчас широко, как бы не считая, тратил деньги, но в его глазах, на его нездорового цвета лице, во всей его повадке виднелось не временное, преходящее утомление, а застарелая жизненная усталость».

Да и трудно предположить, чтоб потрясения и грандиозная работа предыдущих лет никак не отразились на его здоровье, не наложили свой отпечаток на его облик. А жизнь журнала требовала усилий каждодневных. Салтыков, который преклонялся перед Некрасовым в его борьбе за сохранение журнала, писал: «Хлопоты с цензурой унизительные, и, право, я удивляюсь Некрасову, как он выдерживает это. Как хотите, а это заслуга, ибо он материально обеспечен… Боюсь, что он устал, что-то начинает поговаривать об отставке. А без него мы все – мат» (15 апреля 1876 г.).

Первые признаки болезни появились в зиму 1874-1875 г. Некрасов испытывал недомогание, вялость, острую невралгическую боль, обращался несколько раз к доктору Н.А. Белоголовому, однако держался, работал, ездил на охоту, бывал в редакции. В эту зиму он участвовал в редактировании сборника «Складчина» в помощь пострадавшим от голода в Самарской губернии, готовил восьмитомное собрание сочинений Островского, активно работал в Литературном фонде; в результате возобновившихся отношений с Достоевским, в «Отечественных записках» началась публикация романа «Подросток».

В «Складчине» Некрасов поместил «Три элегии», посвященные А.Н. Плещееву. Этот лирический цикл, сложившийся из стихотворений и отрывков разных лет, посвященных А.Я. Панаевой, завершает «панаевский» цикл и воспринимается не как стихи, посвященные реальной или уже ушедшей любви, в них тоска по любви, которой давно нет, какой уже и быть не может, но мечта о ней не умирает и расстаться ней невозможно:

Зачем же ты в душе неистребима,Мечта любви, не знающей конца?А.В. Никитенко писал поэту, прочитав «Элегии»: «Это не новость, что Вы пишите прекрасные стихи и что в них протекает Ваша поэтическая струя. Но в тех стихах, которые теперь передо мною, истинное и глубокое чувство, прошедшее сквозь бури и тревоги жизни, возвысилось до идеальной прелести и чистоты».

Летом 1875 г. Некрасов с Зиной последний раз жили в Карабихе, чувствовал он себя плохо, постоянно жаловался на боли, не дающие покоя, но, превозмогая их, работал, писал сатирическую поэму «Современники», в которой показал зарождение и разгул капиталистического хищничества в России. Соединив в картинах поэмы документальную основу (почти все ее персонажи – реальные лица) с гротескными характеристиками лиц, он создал колоритные образы современных «рыцарей наживы». Поэт увидел и выставил на позор отвратительные стороны русского капитализма в то время, когда для многих они еще не проявились достаточно отчетливо.

С осени началось «беспрестанное хворанье», физическое состояние неуклонно ухудшалось, больной временами не мог спать, мучительные боли временами лишали его способности к любой деятельности. Поездка в Крым, по совету доктора Боткина, принесла некоторое облегчение, стали возможны пешие прогулки, поездки в экипаже в горы и в Оре-анду. Сообщая сестре о жизни в Ялте, о том, что стал немного крепче, Некрасов восклицал: «…Кабы не проклятые боли – пропасть бы написал…» Однако в Ялте работал он немало, писал лирические стихи, которые вошли в книгу «Последние песни».

А главное, именно здесь была завершена четвертая часть «Кому на Руси жить хорошо». Текст ее, лишенный, на удивление, каких-либо следов болезни или усталости, поражает силою мысли и яркостью изображения. Один из современников (народник А.Г. Штанге) отметил эту особенность: «Поразительным является тот факт, что “Пир” написан полуживым человеком, над которым уже была занесена неумолимая рука смерти». Но совсем немногие знали, с каким мужеством и ожесточением боролся поэт с цензурой, запретившей публикацию последней главы его поэмы. Однако борьба эта закончилась поражением автора: «Пир на весь мир» был вырезан из ноябрьской книжки «Отечественных записок» за 1876 г. по распоряжению цензуры. И дважды глава была напечатана нелегально: в Петербурге в 1879 г., а в Женеве в 1882 г.; в легальном издании – «Отечественные записки», 1881, №2.

К концу года консилиум знаменитых врачей определил у Некрасова рак кишки, врачи настаивали на операции, но больной поначалу отказался. И принялся приводить в порядок свои земные дела: написал завещание, официально оформил для Салтыкова и Елисеева статус соредакторов «Отечественных записок», подготовил к изданию книгу стихов «Последние песни», обвенчался с Зинаидой Николаевной. И даже позировал, по просьбе П.М. Третьякова, художнику И.Н. Крамскому, создавшему его замечательный портрет.

В первом номере журнала за 1877 г. были напечатаны стихи из последней книги, среди них стихотворение «Скоро стану добычею тления…», из которого читающая публика узнала о тяжелой болезни поэта. И на него обрушился поток писем и телеграмм, ни читать, ни отвечать на которые сил у него уже не было, приходили десятки посетителей, которых тоже не могли принимать. Но в начале февраля к поэту пришла депутация студентов нескольких институтов с адресом, в котором выражалось преклонением перед ним, поэтом и гражданином, под адресом было 395 подписей. Некрасов выслушал текст приветствия, и, взволнованный, прочитал депутатам стихотворение «Вам, мой дар ценившим и любившим.», и подарил на память листок, на котором было им написано его лирическое прощание с читателями. Этот автограф Некрасова много лет висел в рамке под стеклом в студенческой читальне Петербургского университета:

Вам, мой труд ценившим и любившим,Вам, ко мне участье сохранившимВ черный год, простертый надо мной,Посвящаю труд последний мой!После состоявшейся все-таки операции, которая подарила больному еще несколько месяцев жизни, здоровье его несколько улучшилось. Некрасов лето провел на даче, мог сидеть в кресле, принимал приятных ему посетителей. Здесь состоялась последняя его встреча с Тургеневым, которая так потрясла обоих, что они смогли только обменяться безмолвным рукопожатием. Здесь получил Некрасов последний привет от Чернышевского, сосланного в далекий Вилюйск.

И в эти последние месяцы он еще продолжал писать стихи, в которых звучали главные темы его творчества: обращения к родине, к народу, к ушедшим соратникам и к тем молодым, кому предстоит нести в народ «разумное, доброе, вечное», к другу-читателю. И конечно же, к Музе, служению которой он посвятил себя. К ней обращено последнее стихотворений Некрасова, сочиненное за несколько дней до кончины:

О Муза! я у двери гроба!Пускай я много виноват,Пусть увеличит во сто кратМои вины людская злоба —Не плачь! Завиден жребий наш,Не наругаются над нами:Меж мной и честными сердцамиПорваться долго ты не дашьЖивому, кровному союзу!..Некрасова не стало 27 декабря 1877 г. (по новому стилю 8 января 1878 г.). 30 декабря состоялись похороны поэта на Новодевичьем кладбище. От Литейного проспекта до Московской заставы гроб несли на руках, а сопровождала его толпа в пять тысяч человек. Так в Петербурге не хоронили еще ни одного поэта.

* * *Сегодня, через двести лет от рождения Николая Алексеевича Некрасова, читатели почтительно и благодарно склоняют головы перед этим удивительным человеком, который прожил не очень долгую жизнь, но оставил след невероятной значительности.

Он был первым журналистом страны 30 лет, и только потомки в полной мере смогли оценить огромность его труда, профессионализм и качество его работы, его интеллектуальные и деловые возможности и его совершенно особое место в российском обществе, мало с кем сравнимое по значению и популярности. Но деятельность Некрасова-журналиста – это уже история, прошлое, которое можно изучать, оценивать и поражаться грандиозности сделанного этим человеком. И помнить, как помнили о нем эмигранты первой волны, когда создавали свой журнал: в его названии они использовали имена обоих некрасовских журналов, назвав его «Современные записки».

Что же касается поэзии Некрасова, она жива и сегодня и открывается нам проще, чем открывалась его современникам. Ведь когда появились его стихи, почти всё в них было читателям чужое, непривычное, не принятое в поэзии предшествующих лет. Все у него было впервые: герои, язык, ритмы, стихотворные размеры, песенная интонация и сама народная песня, поселившаяся в поэзии Некрасова так прочно, что его стихи запели почти сразу, как только они появились… Современникам пришлось постигать эту новую поэзию, привыкать к ней, с чем они прекрасно справились. А для поэтов XX в. такой проблемы уже не было. Поэзия Некрасова оказалась распахнутой навстречу новому веку, и ее влияние испытали почти все большие его поэты. Вот почему Некрасов не только во многом созвучен сегодняшнему читателю сам по себе, но приходит к нам и со стихами любимых поэтов последующих времен. Потому он будет жить долго.

Надежда Тархова

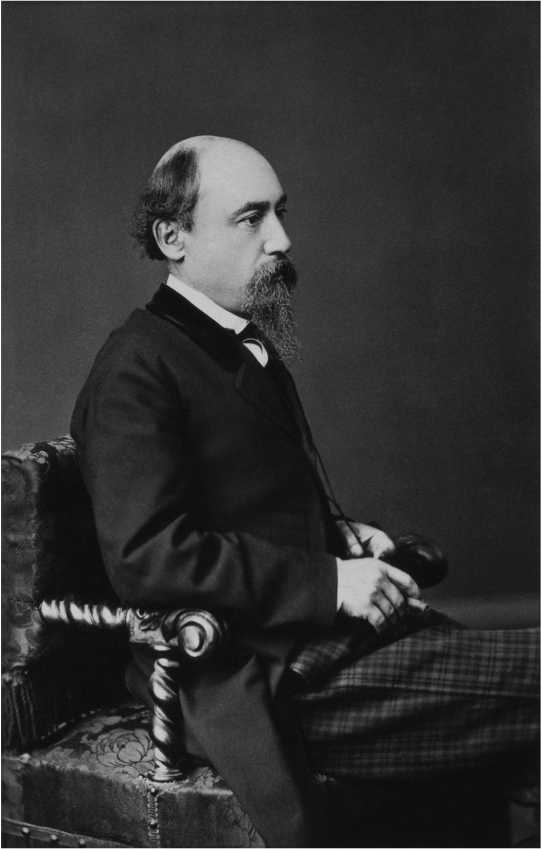

Николай Алексеевич Некрасов

С. Л. Левицкий. Фотография. 1870-е гг.

1845

В дороге

«Скучно! скучно!.. Ямщик удалой,Разгони чем-нибудь мою скуку!Песню, что ли, приятель, запойПро рекрутский набор и разлуку;Небылицей какой посмешиИли, что ты видал, расскажи —Буду, братец, за всё благодарен».– Самому мне невесело, барин:Сокрушила злодейка жена!..Слышь ты, смолоду, сударь, онаВ барском доме была ученаВместе с барышней разным наукам,Понимаешь-ста, шить и вязать,На варгане играть и читать —Всем дворянским манерам и штукам.Одевалась не то, что у насНа селе сарафанницы наши,А, примерно представить, в атлас;Ела вдоволь и меду и каши.Вид вальяжный имела такой,Хоть бы барыне, слышь ты, природной,И не то что наш брат крепостной,Тоись, сватался к ней благородной(Слышь, учитель-ста врезамшись был,Баит кучер, Иваныч Торопка),—Да, знать, счастья ей бог не судил:Не нужна-ста в дворянстве холопка!Вышла замуж господская дочь,Да и в Питер… А справивши свадьбу,Сам-ат, слышь ты, вернулся в усадьбу,Захворал и на Троицу в ночьОтдал богу господскую душу,Сиротинкой оставивши Грушу…Через месяц приехал зятек —Перебрал по ревизии душиИ с запашки ссадил на оброк,А потом добрался и до Груши.Знать, она согрубила емуВ чем-нибудь, али напросто тесноВместе жить показалось в дому,Понимаешь-ста, нам неизвестно,—Воротил он ее на село —Знай-де место свое ты, мужичка!Взвыла девка – крутенько пришло:Белоручка, вишь ты, белоличка!Как на грех, девятнадцатый годМне в ту пору случись… посадилиНа тягло – да на ней и женили…Тоись, сколько я нажил хлопот!Вид такой, понимаешь, суровой…Ни косить, ни ходить за коровой!..Грех сказать, чтоб ленива была,Да, вишь, дело в руках не спорилось!Как дрова или воду несла,Как на барщину шла – становилосьИнда жалко подчас… да куды! —Не утешишь ее и обновкой:То натерли ей ногу коты,То, слышь, ей в сарафане неловко.При чужих и туда и сюда,А украдкой ревет как шальная…Погубили ее господа,А была бы бабенка лихая!На какой-то патрет всё глядитДа читает какую-то книжку…Инда страх меня, слышь ты, щемит,Что погубит она и сынишку:Учит грамоте, моет, стрижет,Бить не бьет – бить и мне не дает…Да недолго пострела потешит!Слышь, как щепка худа и бледна,Ходит, тоись, совсем через силу,В день двух ложек не съест толокна —Чай, свалим через месяц в могилу…А с чего?.. Видит бог, не томилЯ ее безустанной работой…Одевал и кормил, без пути не бранил,Уважал, тоись, вот как, с охотой…А, слышь, бить – так почти не бивал,Разве только под пьяную руку…«Ну, довольно, ямщик! РазогналТы мою неотвязную скуку!..»Современная ода

Украшают тебя добродетели,До которых другим далеко,И – беру небеса во свидетели —Уважаю тебя глубоко…Не обидишь ты даром и гадины,Ты помочь и злодею готов,И червонцы твои не украденыУ сирот беззащитных и вдов.В дружбу к сильному влезть не желаешь ты,Чтоб успеху делишек помочь,И без умыслу с ним оставляешь тыС глазу на глаз красавицу дочь.Не гнушаешься темной породою:«Братья нам по Христу мужички!»И родню свою длиннобородуюНе гоняешь с порога в толчки.Не спрошу я, откуда явилося,Что теперь в сундуках твоих есть;Знаю: с неба к тебе всё свалилосяЗа твою добродетель и честь!..Украшают тебя добродетели,До которых другим далеко,И – беру небеса во свидетели —Уважаю тебя глубоко…Пьяница

Жизнь в трезвом положенииКуда нехороша!В томительном боренииСама с собой душа,А ум в тоске мучительной…И хочется тогдаТо славы соблазнительной,То страсти, то труда.Всё та же хата бедная —Становится бедней,И мать – старуха бледная —Еще бледней, бледней.Запуганный, задавленный,С поникшей головой,Идешь как обесславленный,Гнушаясь сам собой;Сгораешь злобой тайною…На скудный твой нарядС насмешкой неслучайноюВсе, кажется, глядят.Всё, что во сне мерещится,Как будто бы назло,В глаза вот так и мечетсяРоскошно и светло!Всё – повод к искушению,Всё дразнит и язвитИ руку к преступлениюНетвердую манит…Ах! если б часть ничтожную!Старушку полечить,Сестрам бы не роскошнуюОбновку подарить!Стряхнуть ярмо тяжелого,Гнетущего труда,—Быть может, буйну головуСносил бы я тогда!Покинув путь губительный,Нашел бы путь инойИ в труд иной – свежительный —Поник бы всей душой.Но мгла отвсюду чернаяНавстречу бедняку…Одна открыта торнаяДорога к кабаку.«Отрадно видеть, что находит…»

Отрадно видеть, что находитПорой хандра и на глупца,Что иногда в морщины сводитЧерты и пошлого лицаБес благородный скуки тайной,И на искривленных губахКакой-то думы чрезвычайнойПечать ложится; что в сердцахИ тех, чьих дел позорных повестьПройдет лишь в поздних племенах,Не всё же спит мертвецки совестьИ, чуждый нас, не дремлет страх.Что всем одно в дали грядущей —Идем к безвестному концу,Что ты, подлец, меня гнетущий,Сам лижешь руки подлецу.Что лопнуть можешь ты, обжора!Что ты, великий человек,Чьего презрительного взораНе выносил никто вовек,Ты, лоб, как говорится, медный,К кому все завистью полны,—Дрожишь, как лист на ветке бедной,Под башмаком своей жены.Колыбельная песня

(Подражание Лермонтову)

Спи, пострел, пока безвредный!Баюшки-баю.Тускло смотрит месяц медныйВ колыбель твою.Стану сказывать не сказки —Правду пропою;Ты ж дремли, закрывши глазки,Баюшки-баю.По губернии раздалсяВсем отрадный клик:Твой отец под суд попался —Явных тьма улик.Но отец твой – плут известный —Знает роль свою.Спи, пострел, покуда честный!Баюшки-баю.Подрастешь – и мир крещеныйСкоро сам поймешь,Купишь фрак темно-зеленыйИ перо возьмешь.Скажешь: «Я благонамерен,За добро стою!»Спи – твой путь грядущий верен!Баюшки-баю.Будешь ты чиновник с видуИ подлец душой,Провожать тебя я выду —И махну рукой!В день привыкнешь ты картинноСпину гнуть свою…Спи, пострел, пока невинный!Баюшки-баю.Тих и кроток, как овечка,И крепонек лбом,До хорошего местечкаДоползешь ужом —И охулки не положишьНа руку свою.Спи, покуда красть не можешь!Баюшки-баю.Купишь дом многоэтажный,Схватишь крупный чинИ вдруг станешь барин важный,Русский дворянин.Заживешь – и мирно, ясноКончишь жизнь свою…Спи, чиновник мой прекрасный!Баюшки-баю.«Когда из мрака заблужденья…»

Когда из мрака заблужденьяГорячим словом убежденьяЯ душу падшую извлек,И, вся полна глубокой муки,Ты прокляла, ломая руки,Тебя опутавший порок;Когда, забывчивую совестьВоспоминанием казня,Ты мне передавала повестьВсего, что было до меня;И вдруг, закрыв лицо руками,Стыдом и ужасом полна,Ты разрешилася слезами,Возмущена, потрясена, —Верь: я внимал не без участья,Я жадно каждый звук ловил…Я понял всё, дитя несчастья!Я всё простил и всё забыл.Зачем же тайному сомненьюТы ежечасно предана?Толпы бессмысленному мненьюУжель и ты покорена?Не верь толпе – пустой и лживой,Забудь сомнения свои,В душе болезненно-пугливойГнетущей мысли не таи!Грустя напрасно и бесплодно,Не пригревай змеи в грудиИ в дом мой смело и свободноХозяйкой полною войди!1846

Перед дождем

Заунывный ветер гонитСтаю туч на край небес.Ель надломленная стонет,Глухо шепчет темный лес.На ручей, рябой и пестрый,За листком летит листок,И струей сухой и остройНабегает холодок.Полумрак на всё ложится;Налетев со всех сторон,С криком в воздухе кружитсяСтая галок и ворон.Над проезжей таратайкойСпущен верх, перед закрыт;И «пошел!» – привстав с нагайкой,Ямщику жандарм кричит…Огородник

Не гулял с кистенем я в дремучем лесу,Не лежал я во рву в непроглядную ночь,—Я свой век загубил за девицу-красу,За девицу-красу, за дворянскую дочь.Я в немецком саду работал по весне,Вот однажды сгребаю сучки да пою,Глядь, хозяйская дочка стоит в стороне,Смотрит в оба да слушает песню мою.По торговым селам, по большим городамЯ недаром живал, огородник лихой,Раскрасавиц девиц насмотрелся я там,А такой не видал, да и нету другой.Черноброва, статна, словно сахар бела!..Стало жутко, я песни своей не допел.А она – ничего, постояла, прошла,Оглянулась: за ней как шальной я глядел.Я слыхал на селе от своих молодиц,Что и сам я пригож, не уродом рожден,—Словно сокол гляжу, круглолиц, белолиц,У меня ль, молодца, кудри – чесаный лен…Разыгралась душа на часок, на другой…Да как глянул я вдруг на хоромы ее —Посвистал и махнул молодецкой рукой,Да скорей за мужицкое дело свое!А частенько она приходила с тех порПогулять, посмотреть на работу моюИ смеялась со мной и вела разговор:Отчего приуныл? что давно не пою?Я кудрями тряхну, ничего не скажу,Только буйную голову свешу на грудь…«Дай-ка яблоньку я за тебя посажу,Ты устал, – чай, пора уж тебе отдохнуть».– Ну, пожалуй, изволь, госпожа, поучись,Пособи мужику, поработай часок.—Да как заступ брала у меня, смеючись,Увидала на правой руке перстенек…Очи стали темней непогодного дня,На губах, на щеках разыгралася кровь.– Что с тобой, госпожа? Отчего на меняНеприветно глядишь, хмуришь черную бровь?«От кого у тебя перстенек золотой?»– Скоро старость придет, коли будешь всё знать.«Дай-ка я погляжу, несговорный какой!» —И за палец меня белой рученькой хвать!Потемнело в глазах, душу кинуло в дрожь,Я давал – не давал золотой перстенек…Я вдруг вспомнил опять, что и сам я пригож,Да не знаю уж как – в щеку девицу чмок!..Много с ней скоротал невозвратных ночейОгородник лихой… В ясны очи глядел,Расплетал, заплетал русу косыньку ей,Цаловал-миловал, песни волжские пел.Мигом лето прошло, ночи стали свежей,А под утро мороз под ногами хрустит.Вот однажды, как я крался в горенку к ней,Кто-то цап за плечо: «Держи вора!» – кричит.Со стыдом молодца на допрос привели,Я стоял да молчал, говорить не хотел…И красу с головы острой бритвой снесли,И железный убор на ногах зазвенел.Постегали плетьми, и уводят дружкаОт родной стороны и от лапушки прочьНа печаль и страду!.. Знать, любить не рукаМужику-вахлаку да дворянскую дочь!«Я за то глубоко презираю себя…»

Я за то глубоко презираю себя,Что живу – день за днем бесполезно губя;Что я, силы своей не пытав ни на чем,Осудил сам себя беспощадным судомИ, лениво твердя: я ничтожен, я слаб! —Добровольно всю жизнь пресмыкался как раб;Что, доживши кой-как до тридцатой весны,Не скопил я себе хоть богатой казны,Чтоб глупцы у моих пресмыкалися ног,Да и умник подчас позавидовать мог!Я за то глубоко презираю себя,Что потратил свой век, никого не любя,Что любить я хочу… что люблю я весь мир,А брожу дикарем – бесприютен и сир,И что злоба во мне и сильна и дика,А хватаясь за нож – замирает рука!Тройка

Что ты жадно глядишь на дорогуВ стороне от веселых подруг?Знать, забило сердечко тревогу —Всё лицо твое вспыхнуло вдруг.И зачем ты бежишь торопливоЗа промчавшейся тройкой вослед?..На тебя, подбоченясь красиво,Загляделся проезжий корнет.На тебя заглядеться не диво,Полюбить тебя всякий не прочь:Вьется алая лента игривоВ волосах твоих, черных как ночь;Сквозь румянец щеки твоей смуглойПробивается легкий пушок,Из-под брови твоей полукруглойСмотрит бойко лукавый глазок.Взгляд один чернобровой дикарки,Полный чар, зажигающих кровь,Старика разорит на подарки,В сердце юноши кинет любовь.Поживешь и попразднуешь вволю,Будет жизнь и полна и легка…Да не то тебе пало на долю:За неряху пойдешь мужика.Завязавши под мышки передник,Перетянешь уродливо грудь,Будет бить тебя муж-привередникИ свекровь в три погибели гнуть.От работы и черной и труднойОтцветешь, не успевши расцвесть,Погрузишься ты в сон непробудный,Будешь нянчить, работать и есть.И в лице твоем, полном движенья,Полном жизни, – появится вдругВыраженье тупого терпеньяИ бессмысленный, вечный испуг.И схоронят в сырую могилу,Как пройдешь ты тяжелый свой путь,Бесполезно угасшую силуИ ничем не согретую грудь.Не гляди же с тоской на дорогуИ за тройкой вослед не спеши,И тоскливую в сердце тревогуПоскорей навсегда заглуши!Не нагнать тебе бешеной тройки:Кони крепки, и сыты, и бойки,—И ямщик под хмельком, и к другойМчится вихрем корнет молодой…Родина

И вот они опять, знакомые места,Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,Текла среди пиров, бессмысленного чванства,Разврата грязного и мелкого тиранства;Где рой подавленных и трепетных рабовЗавидовал житью последних барских псов,Где было суждено мне божий свет увидеть,Где научился я терпеть и ненавидеть,Но, ненависть в душе постыдно притая,Где иногда бывал помещиком и я;Где от души моей, довременно растленной,Так рано отлетел покой благословенный,И неребяческих желаний и тревогОгонь томительный до срока сердце жег…Воспоминания дней юности – известныхПод громким именем роскошных и чудесных,—Наполнив грудь мою и злобой и хандрой,Во всей своей красе проходят предо мной…Вот темный, темный сад… Чей лик в аллее дальнойМелькает меж ветвей, болезненно-печальный?Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!Кто жизнь твою сгубил… о! знаю, знаю я!..Навеки отдана угрюмому невежде,Не предавалась ты несбыточной надежде —Тебя пугала мысль восстать против судьбы,Ты жребий свой несла в молчании рабы…Но знаю: не была душа твоя бесстрастна;Она была горда, упорна и прекрасна,И всё, что вынести в тебе достало сил,Предсмертный шепот твой губителю простил!..И ты, делившая с страдалицей безгласнойИ горе и позор судьбы ее ужасной,Тебя уж также нет, сестра души моей!Из дома крепостных любовниц и псарейГонимая стыдом, ты жребий свой вручилаТому, которого не знала, не любила…Но, матери своей печальную судьбуНа свете повторив, лежала ты в гробуС такой холодною и строгою улыбкой,Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой.Вот серый, старый дом… Теперь он пуст и глух:Ни женщин, ни собак, ни гаеров, ни слуг,—А встарь?.. Но помню я: здесь что-то всех давило,Здесь в малом и в большом тоскливо сердце ныло.Я к няне убегал… Ах, няня! сколько разЯ слезы лил о ней в тяжелый сердцу час;При имени ее впадая в умиленье,Давно ли чувствовал я к ней благоговенье?..Ее бессмысленной и вредной добротыНа память мне пришли немногие черты,И грудь моя полна враждой и злостью новой…Нет! в юности моей, мятежной и суровой,Отрадного душе воспоминанья нет;Но всё, что, жизнь мою опутав с первых лет,Проклятьем на меня легло неотразимым,—Всему начало здесь, в краю моем родимом!..И с отвращением кругом кидая взор,С отрадой вижу я, что срублен темный бор —В томящий летний зной защита и прохлада,—И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,Понурив голову над высохшим ручьем,И набок валится пустой и мрачный дом,Где вторил звону чаш и гласу ликованийГлухой и вечный гул подавленных страданий,И только тот один, кто всех собой давил,Свободно и дышал, и действовал, и жил…