Полная версия

Парадоксы интеллектуального чтива. Книга третья «Экономика России по Аристофану»

Карио

(открывая дверь)

– Эй, кто такой стучится в дверь? Да что это, нет никого?

Ну, дверь сама, наверное, скрипела зря.

Вот я её!

(Хочет закрыть дверь.)

Гермес появляется, и с оглядкой советует всем им бежать, пока не поздно. Зевс всех их вместе с Плутосом хочет посадить в один мешок и отправить в страну мёртвых.

И на вопрос Кариона за что такая немилость, отвечает:

– За что? За то, что самое ужасное

Вы совершили! С той поры как зрячим стал

Бог Плутос – нет ни лавра, нет ни ладана,

Ни пирога, ни жертвы: нам, богам, никто

И ничего не жертвует!

……….Конечно, до других богов мне дела вовсе нет,

Но сам погиб, пропал я…

Бывало, получал от всех торговок я

С утра добра немало: слойку сдобную

И мёд, и фиги, как и подобает мне;

Теперь – лежу, задравши ноги с голоду!

Карион:

– И поделом: под штраф не подводи людей,

От них добра имея столько!

Гермес:

– Горе мне!

Где ты, пирог, что мне пекли в четвёртый день!

Карион:

– Ты зря зовёшь, мечтаешь о несбыточном!

Гермес

– Где ты, нога свиная! Я едал тебя!

Карион:

– Попрыгай здесь в прохладе на одной ноге!

Гермес:

– Горячие кишки, где вы! Едал я вас!

Карион:

– Ну, а теперь в кишках, как видно, колики!

Гермес:

– Где ты, стаканчик с влагой ароматною!

Карион (поворачиваясь к нему задом):

– Вот это выпей и скорей проваливай!

Интересный у Аристофана получается разговор смертного с богом!? Видимо у древних греков законодательная база была в зачаточном состоянии.

Не в пример нашей, Российской!

И они не выдумали ещё статью уголовного преследования за оскорбление чувств верующих. Раз даже раб (не гражданин Афин) в лицо богу говорит такие пошлости, не опасаясь никаких санкций!?

Видимо поэтому афинская демократия, с такой свободой слова, просуществовала всего 180 лет!?

Но в отличие от афинского, в более «совершенном» российском законодательстве, имеется Статья 148 УК РФ, согласно которой:

– Правонарушитель, который уличён в явном неуважении к религиозному сообществу или действиях, совершенных с целью оскорбления чувств паствы, в зависимости от тяжести, понесёт одно из следующих наказаний:

– Выплатит штраф. Его размер определяется в соответствии с доходом или заработной платой за период до двух лет (до 300 тысяч рублей).

– Осуществит работы принудительного характера (до одного года) на благо общества.

– Понесёт лишение свободы (до одного года).

Очевидно, что такая демократия свободы слова должна просуществовать дольше афинской, но ни один современный Аристофан подобную «божественную комедию» написать не сможет. Поскольку в первой же фразе этой уголовной статьи высказывается уголовное требование уважения к богу и поддерживающему его сообществу, то для афинского Аристофана не стоял вопрос: – Что первично – религия (церковь) или человек! Очевидно, что для него дух человеческий – творец лика божьего.

Поэтому Гермес раболепно просит Кариона вынести ему хоть что-нибудь поесть или украсть из дому что – либо из утвари, напомнив рабу, что когда-то тот:

– «Бывало, крал – всегда я покрывал тебя»!

Раб Карион на всё отвечает гордым отказом.

И более того, он не согласен использовать Гермеса по его профессиональным качествам. Он просто непреклонен в виду того, что всё, что умеет этот бог: – Служить привратником, торгующим барышником или даже хитрецом, теперь уже не требуется.

Поскольку «Не в хитрости теперь нужда, а в честности»!

Но бог таки и есть бог, и он уговаривает раба взять его уборщиком в дом.

Карион:

– Богов покинув, хочешь ты остаться здесь?

Гермес:

– Хочу; ведь жизнь у вас гораздо лучшая.

Карион:

– Неужто дезертирство – вещь почётная?

Гермес:

– Где лучше нам – там наше и отечество.

Удивительно, но это «наследие» Гермеса живо в восприятиях русского социума у российской же либеральной демократии. Ей тоже лучше там, где лучше……Однако у Аристофана лучше всем здесь, в отечестве, и более того на всей Земле!!!

Поэтому Хремил организует факельное шествие со сбежавшим было от Зевса жрецом, который готов служить новому владыке. В праздничной демонстрации добровольно участвуют все персонажи, и даже та любвеобильная старуха в расцвеченном платье и с дарственными горшками на голове, которой было обещано, что вечером всё у неё устроится по справедливости.

Шествие торжественно возвращает уже зрячего бога Плутоса в его земную резиденцию – в храм Паллады, из чего видимо следует, что и олимп перемещается туда же.

И Аристофан заключает:

Так не будем и мы тратить время, друзья, но, немного назад отступивши,

Вслед за богом пойдём, провожая его подобающей случаю песней.

Хор и актёры в праздничном шествии покидают орхестру.

Ну, что можно сказать, прочитав пьесу.

Да, это комедия…..Но!? Как я уже выше упоминал, это экономический прообраз коммунизма, когда у всех всего вдоволь и можно, при отсутствии такого желания, просто не трудиться. Тем не менее, уже Аристофан 2500 лет тому назад озадачивался вопросом: – Хорошо, Плутос выдал каждому из своего материального фонда по потребности, но как быть дальше? Чтобы соответствовать своим потребностям, следует иметь некое воспроизводство этого богатства.

А работать не хочется!

Аристофан пытается решить проблему закупкой рабов. Только вот где их взять, если Плутос наделит богатством не только Элладу, но всю Ойкумену?,……..В общем, Аристофан упирается в своей древней прокоммунистической философии в тот же тупик, в котором оказался и наш бывший «великомудрый» советский деятель Никита Хрущев со своим прогнозом построения коммунистического общества в СССР ещё в прошлом веке.

А всё дело тут в несоответствии потребностей уровню производительности труда. Напомню, что при социализме эта дилемма представлялась так: – «От каждого по способности – каждому по его труду». Однако уровень общенационального богатства был явно недостаточным, чтобы при равномерном распределении оного, уровень общего благосостояния удовлетворял бы все потребности каждого.

В результате (на деле) Н. Хрущев перераспределял Бедность, а не Богатство! Это и было основной причиной крушения социалистической державы под названием СССР!

И это же было камнем преткновения в философии во веки веков. Аристофан также терялся в дилемме: что делать, если Богатство не предполагает человека к труду, а работать заставляет его лишь Бедность, у которой для настоящего производства сил явно не хватает?

Значит, двигателем прогресса человечества может быть реально только Богатство!?

Это было явно уже в эпоху возрождения. В своём панегирике «Похвальное слово Глупости», а на самом деле – лукавой пародийной форме в защиту свободомыслия и против невежества во славу человека и его разума, Эразм Роттердамский (в 1509 году) пишет, что от Плутоса зависит всё:

– «По его мановению в древности, как и ныне, свершалось и свершается все – и священное и мирское». «От его приговоров зависят войны, мир, государственная власть, советы, суды, народные собрания, браки, союзы, законы, искусства, игрища, учёные труды, вот уж и дыхания не хватает, – коротко говоря, все общественные и частные дела смертных».

…..«Без его содействия всего этого племени поэтических божеств – скажу больше: даже верховных богов – вовсе не было бы на свете или они прозябали бы самым жалким образом. На кого он прогневается (Плутос), того не выручит и сама Паллада. Напротив, кому он благоволит, тому и дела нет до Юпитера с его громами».

Другими словами христианский философ, как ни странно, говорит о приоритете материальных ценностей в жизни человеческого социума, и никакие боги, цари, и прочая власть не стоят эволюционно выше неё.

Напротив, уровень Богатства общества (читай ВВП) определяет и структуру его социума, в том числе его будущей формы – коммунизма, формула которого звучит так:

– «От каждого по способностям – каждому по потребностям».

Следовательно, всё дело упирается в производственные способности и интеллект «трудогольной» части общества, которая и должна будет содержать в «божественном достатке» всё остальное население, которое не пожелает трудиться. Оттого производительность труда этих интеллектуалов должна быть в несколько сот раз выше, скажем, современной общемировой. Когда соответствующий уровень производительности труда может быть достигнут, читай в моих эссе («Будущее» и др.), здесь же мы говорим о философии процесса.

У Аристофана проблема решается покупкой рабов. А в нашем случае это может быть колонизация, скажем, Марса. Но поскольку рабский труд (как трудовая категория) не производителен и расширение объёма природных составляющих производства, не выход из положения, то слезть с «иглы природного обеспечения» ВВП человечеству помогут новые технологии.

Но вовсе не те современные «хай – техи», на которых помешено, скажем, наше правительство РФ (типа «ноу-хау новых смартфонов или даже «информационных технологий»).

Никакая информация сама по себе не в силах произвести даже куска ржаного хлеба!

Я понимаю, что страсть к мировой технологической информации – единственное средство РФ догнать в технологическом отношении развитые страны. Но догнать не значит быть впереди, и тем более создать ВВП на уровне коммунистического общества. Для этого требуются не эфемерные технологии, надувающие пузыри мнимого богатства, а принципиально новые.

Я бы их мог перечислить, но они пока что не имеют общепринятых терминологий. Это множество появившихся уже технологий в генетике, искусственном робототехническом интеллекте, в новой энергетике………Где даже не термоядерный реактор, а доступ к энергетике космоса… и т. д.

Вот, примерно на таком уровне, возможно мыслить себе воссоздание реалий комедии Аристофана в материальном смысле, то бишь в качестве и количестве «божественного богатства» Плутоса.

В любом другом – это будет по-прежнему «плутовское богатство» для богатых.

Май 2017 года.

P.S. В этом вводном эссе я умышленно предпоставил философию древних греков логике и логистике ауре (веянию) современной экономической жизни, детали которой, как мы увидим далее, мало в чём отличаются от писаний Аристофана…..

Деньги и Богатство

(по-русски)

То, что экономика имеет косвенное отношение к наукам, для меня ясно, исходя из самого понятия «Экономика», происходящего от древнегреческого не буквально, но ближе всего по смыслу – «правило ведения домашнего хозяйства».

Мудрые древние греки не вкладывали в это понятие больше смысла, чем оно само по себе содержало. Правила ведения хозяйства у каждого свои, поэтому и результаты его ведения разнятся очень здорово. И никаких законов правильного хозяйства, гарантирующих успех, они даже и не предполагали.

В этом отличие правил экономики от, скажем, законов физики, которые не столь очевидны и требуют абстрактного эвристического мышления гениев, чтобы выявить закономерные изменения одного признака с изменением другого, в чётких количественных величинах.

Поэтому по физическим или химическим законам возможно проводить технические расчёты любых изделий, а по «экономическим законам», которым видимость науки окончательно придал Карл Маркс – нельзя.

Сейчас в России экономистов стало больше чем инженеров, да и нобелевских лауреатов по экономике в мире пруд пруди, а вот «предсказать» точно, будет экономический кризис или нет, все они, скопом, не могут. Всё тут на уровне бабки-гадалки.

К чему вся эта преамбула?

А к тому, что «гениальная» компилятивная формула Маркса

Т – Д – Т (товар – деньги – товар) есть плагиат общепринятых правил, известных человечеству почти испокон веков, во всяком случае, с тех времён, когда у производственных отношений первобытного труженика появились бытовые трудности в обмене своего избыточного продукта на другой, который он производить не может, но потребность в нем очевидна. Это тот конкретный случай, когда за одну овцу возможно выменять три меры зерна, но зерно владельцу овцы в данный момент ни к чему, а нужен хороший нож. Но проблема в том, что кузнецу в тот же момент овца не нужна, а требуется три меры пшеницы.

Конечно, все это можно запросто обменять на месте схода – на ярмарке, но всем надо же трудиться, а не торговать!

Поэтому, чтобы найти выход их положения, который наши предки нашли лет, этак, 6000 назад, обозначим хозяина овцы как «А», владельца зерна как «Б», а кузнеца за – «В».

Гениальная догадка всегда приходит к тому, кто в ней больше всего нуждается.

В нашем случае «А» вспомнил, что у «Б» на стене его хижины весит красивое ожерелье из раковин, которое прошлый раз понравилось на ярмарке – «В».

Находчивый «А» выменял у «Б» эти ракушки за овцу и побежал за тридцать километров к кузнецу «В», за усердие, получив позарез ему нужный нож.

Эта операция оказалась менее затратной, чем ожидание ярмарки пару раз в сезон.

Но лиха беда начало и наш «А» выменял по случаю, на свой страх и риск, ещё несколько снизок раковин, которые, опять же по случаю, помогли ему в обмене своего товара уже с гончаром.

Такие «открытия» не могли кануть в лету ни у одного народа, если он действительно этнос (по греч. – народ) – то есть группа людей, объединённых общими признаками и интересами. Эта идея всем понравилась и раковины стали обменным товаром (деньгами) у различных индонезийских племён и не только у них. Для этого добывались раковины редких видов, нанизывались на верёвочку и эта примитивная, но очень портативная комбинация, стала обменными деньгами, имевшими все основные функции современных денег.

Каждая раковина – это качественная однородность уникальных свойств, одна денежная единица, а две – 2, три – 3, то есть снизка сохраняла количественную ценность в зависимости от числа денег, в любом месте, где эти раковины – деньги были узнаваемы. Они не должны существенно менять свои свойства, если их делить на мелкие части или объединять в одну крупную часть.

Они хорошо хранились при любой погоде на протяжении длительного времени и были относительно безопасными при различных видах транспортировки, обычно на шее.

В различных регионах мира использовали в качестве денег различные вещи (товарные деньги): у ряда племён индейцев Южной Америки деньгами служили разные ракушки и жемчужины, в Новой Зеландии в качестве денег использовались камни с отверстиями в середине.

Эти деньги имели Вес…

И уж точно «деньги» эти имели стоимость. Просверлить дырку в таком камне и сейчас представляется проблемой, а 3000—4000 лет назад и подавно!

Во многих странах в качестве денег использовался скот, меха и шкуры животных, эти формы денег были наиболее древними и распространёнными.

В некоторых странах деньгами служили продукты, получаемые от возделываемых культур. Так в Древней Мексике, Никарагуа, Гондурасе в качестве мелких денег употреблялись бобы какао. В некоторых областях Перу и Боливии ту же роль играл перец, в других областях Америки – листья табака, в Монголии – кирпичный (прессованный) чай.

В качестве «денег» на Каролинских островах использовались копья, куски известняка (глыбы диаметром до 2 м) и даже свиные хвостики. Связки свиных хвостиков достигали иногда 12 метров.

На острове Яп существовали женские и мужские деньги. Женщины использовали браслеты из раковин, мужчины каменные жернова.

В Древнем Риме с наёмными воинами расплачивались мешочками соли, и появившиеся позднее монеты назвали soldo (от названия монеты происходит soldato – «солдат»).

Особой популярностью на рынках островов Индийского океана и на берегах Западной Африки пользовались раковины каури, известные и в эпоху Средневековья на Руси и в Балтии. Конкистадоры в XVI веке получали золото индейцев в обмен на нитки стеклянных бусин. Вплоть до XVIII века европейцы, посещавшие Индонезию и Филиппины, вели обмен с островитянами при помощи зёрен перца и прочих пряностей.

На некоторых островах Океании и сейчас вместо денег применяются старинные бронзовые пушки, съедобные ласточкины гнёзда, браслеты, раковины, большие круглые камни (до 4 метров в диаметре и весом до 1 тонны), зубы животных, перья попугая и т. д.

У многих народов единицей ценности и платежа был раб.

На Руси помимо всего прочего могли использоваться соляные бруски.

Позднее в качестве денег стали использовать слитки и обрубки из металлов.

Постепенно роль денег повсеместно перешла к металлам.

Вероятно, сначала это были металлические предметы (наконечники стрел и копий, гвозди, утварь), затем слитки разной формы. С VII века до н. э. в Китае в обращении появляются чеканные монеты. Быстрое распространение монет связано с удобством их хранения, дробления и соединения, высокой относительной стоимостью при небольшом весе и объёме, что очень удобно для обмена.

Властители малоазийского государства Лидия в V в. до н.э. совершили настоящий переворот в истории денег: средства платежа приняли самую удобную форму – круглую.

Лидийская рубленная монета – золотой статор VI век до н. э.

Это были монеты из сплава серебра и золота. Круглая форма позволяла технологически удобней чеканить маленькие золотые слитки, на которые наносились титулы правителей, изображения, указывающие на происхождение и номинал монеты.

Изображения богов на монетах являлись их мистической охраной, в том числе и от фальшивомонетчиков, поскольку считалось, что не каждый жулик осмелится отчеканить «ложный» божий образ.

Сразу же эту новинку переняли древние греки.

С их подачи все первые денежные единицы были весовыми мерами зерна – мина, сикль, лира, фунт.

Всё это – Действительные деньги (выражены золотом, серебром или другими драгоценными металлами) – то есть деньги, номинал которых соответствует реальной стоимости, стоимости металла, из которого они изготовлены. Это нам следует запомнить, потому что исторически выделяется четыре основных вида денег: товарные, обеспеченные, фиатные и кредитные.

Но нас больше интересуют товарные деньги из драгоценных металлов, как основа для хранения и накопления богатства во все времена.

Русская нашейная гривна

В древней Руси мерой стоимости была серебряная гривна. Название и происхождение этой денежно-весовой единицы обмена произошло от древнего женского украшения – ожерелья – Гривны, обычно изготавливавшегося из серебра с инкрустацией драгоценными камнями. Вполне резонно было принять за крупную денежную единицу серебряный слиток примерного веса со средним ожерельем.

По самой распространённой версии, русское слово «деньги» (единственное число «деньга») произошло от тюркского «тенге». В свою очередь в тюркские языки слово пришло, по всей видимости, из Персии.

Тенге (данек в арабских странах; дангх в Персии; танка, тангка или таньга на Цейлоне, в Тибете и в Непале; таньга или теньга в Хивинском и Кокандском ханствах, в Бухарском эмирате) – повсеместно первоначально мелкая серебряная, а затем медная монета в странах Востока.

Иногда так же называли ещё и греческий обол (например, плату за перевоз усопших в загробный мир составляла один обол – танка Харона).

В «Хождении за три моря» у Афанасия Никитина (XV век) российские деньги называются рублями, а индийские и китайские деньги также называются стереотипно: тенка, тенки.

В книге указывается и дробность древних денежных единиц в различных видах платежа.

Например, «а родится дитя бѣло, ино гостю пошлины 300 тенекъ», «Почка алмаза новой копи по пять кени, чёрного – по четыре – шесть кени, а белого алмаза – одна тенка».

В настоящее время тенге – денежная единица в Казахстане, а также разменная монета в Туркмении.

Со времени формирования централизованного государства на Руси и начала регулярной чеканки монеты в Москве, деньгой стала называться монета «сребреник» достоинством в полкопейки, то есть одна двухсотая рубля. Кроме деньги, были и другие монеты: полушка – полденьги, одна четвёртая копейки; копейка; грош – две копейки; алтын – три копейки.

Первая русская деньга

Не удивляйтесь такой дробности. Ведь уже алтын был внушительной суммой: «Не было ни гроша, да вдруг алтын!»; пятак – пять копеек; гривенник – десять копеек; пятиалтынник – пятнадцать копеек; двугривенник – двадцать копеек; полтина – полрубля, то есть пятьдесят копеек; а рубль это основная единица.

Собственно деньга как-то не особенно прижилась в русском лексиконе, видимо из-за её малой стоимости, что лишний раз говорит о специфической особенности отношения русских к богатству…….

Однако о том мы поговорим дальше, а сейчас ответим на вопрос, откуда взялся рубль, вместо деньги?

Существует множество версий происхождения слова «рубль». Основные расходятся в деталях, но сходятся в том, что однокоренным является глагол «рубить». При этом вполне очевидно, что надо было что-то рубить. Продолговатый новгородский слиток гривны, весивший 196—200 граммов по тем временам, был очень крупной денежной единицей.

Поэтому в Москве использовался половинный обрубок – отрубок – «рубль гривны».

В других княжествах более распространённой была четверть гривны, которая могла дробиться и далее в «рублях» – кусках серебра с зарубками, означавшими их вес.

Другая версия происхождения названия гласит, что «рубль» является однокоренным со словом «рупия», что означает «обработанное серебро».

Я за объединение этих версий, исходя из вида первых русских рублей. Они скорее напоминают плохо обработанное серебро, чем просто обрубки гривны.

Наши древнерусские деньги относятся к товарным деньгам (натуральным, действительным, настоящим) то есть к деньгам, в роли которых выступает товар, обладающий самостоятельной стоимостью и полезностью. Они могут использоваться не только в качестве денег: например, золотую монету можно переплавить в ювелирное украшение.

Именно такими деньгами являются все виды товаров на начальных этапах развития товарного обращения (скот, зерно, меха, жемчужины, ракушки и т. п.).

Интересно, что Адам Смит рассказывал, что в его время (XVIII век) в некоторых шотландских селениях между рабочими был распространён обычай платить торговцам вместо мелкой монеты железными гвоздями, которые охотно принимались и имели вполне определённую стоимость.

Но наибольшую стоимость имели во все последующие времена металлические деньги – медные, бронзовые, серебряные, золотые, платиновые – полновесные монеты.

Постепенно товарные деньги уходили из оборота. Они слишком дороги в изготовлении. Стоимость их изготовления должна была соответствовать их номиналу, иначе натуральные деньги не будут исполнять роль идеального товара, выступающего эквивалентом стоимости других товаров.

В то же время, с развитием экономики потребность в деньгах увеличивается, что делает денежную систему государства слишком дорогой. В настоящее время «настоящие» товарные деньги используются как средство сбережения и накопления богатства.

В альтернативе к ним стоят «фиатные» (символические, бумажные, декретированные, ненастоящие) деньги – деньги, не имеющие самостоятельной стоимости или она несоразмерна с номиналом. Как ни странно, но ненастоящие деньги кое-где появляются раньше, чем монеты из драгоценных металлов.

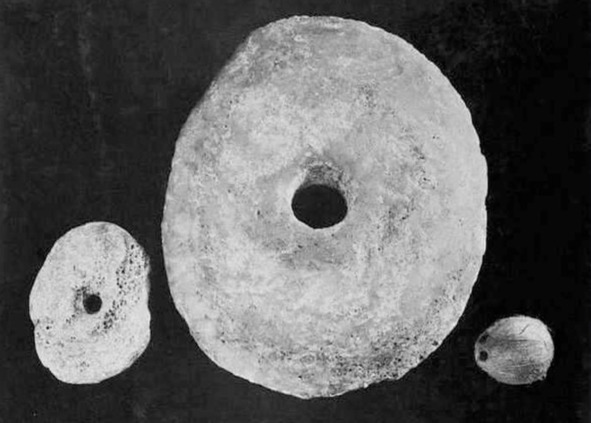

На нижерасположенном фото представлены фиатные – керамические изделия фигурки – деньги древних шумеров. Видимо, голова овцы обозначала цену товара, равную стоимости овечьей головы, а керамическая фигурка быка (с оттиском гербового знака города) в конкретном городе приравнивалась к стоимости быка.

Другими словами это были первые, обеспеченные товаром, ассигнации для оплаты сделки. Эти фигурки могли быть обменены по предъявлению на живых овец, коз, быков и т.д..

Первые шумерские мины в порыв бартера

Для посвящённых же в тайны клинописи предназначались более удобные в обращении керамические катушки (правый снимок) – 5 мин, что равно стоимости 5 весовых шумерских мер зерна с возможной расширенной интерпретацией стоимости, своеобразной распиской в получении товара.

Эти шумерские ноу-хау предвосхитили все неудачные попытки различных государств перейти от фиатных денег к настоящим. С ростом экономики золота и серебра, и даже меди, не хватало для обеспечения объёма, как мы сейчас говорим, всего ВВП страны. Поэтому первоначально полноценные деньги мошенническим путём, что вполне естественно для денег вообще, постепенно превращались в фиатные.