Полная версия

Возрастные кризисы: особенности переживаний мужчин и женщин

Л. А. Пергаменщик (2003) считает необходимым выделить группу травматических событий. К этим событиям можно отнести угрозу собственной жизни, физические травмы. Травматический стресс, вызывающий страх и беспомощность, переживается личностью как соразмерный по интенсивности чувств со всей предыдущей жизнью, поэтому такое событие делит жизнь на две части – на события, произошедшие до и после травмирующего события. Психологическая травма влияет на восприятие времени. Травмирующие последствия могут приводить к симптомам «укороченного будущего», которые выражаются в наличии неясных жизненных планов и в избегании ситуаций, связанных с необходимостью строить прогнозы на будущее. Человек, столкнувшийся с травмирующим событием, но не переживший его, остается в прошлом. Человек, получивший психологическую травму, ощущает себя иным, чем он был прежде, взрослее и опытнее, чем его сверстники. Психологическая роль такого события заключается в том, что оно определяет многие последующие события, кладет начало новому образу жизни.

Одно и то же событие может оказывать различное влияние на людей. Это относится и к переживанию перехода середины жизни. М. О. Алферова и И. В. Шаповаленко (2008) показали, что люди по-разному осмысливают свою жизнь, реагируют на проблемы активно или пассивно. Ими было выделено четыре личностных варианта проживания периода середины жизни: самоактуализирующийся, обыденно-жизненный, деструктивный, конфликтный.

Из вышесказанного следует, что некоторые события не оказывают существенного влияния на ход жизни человека. Однако другие события, включая и нормативные кризисы, которые приходится переживать человеку, приводят к перестройке характера, изменению направления и темпа развития личности, подталкивают человека к переосмыслению им своей жизни. Такое событие является поворотным моментом, связанным с новым этапом жизни личности, приводящим к смене круга ее общения, изменению образа себя (Логинова, 1979, Карцева, 1990, Пергаменщик, 2003).

1.3. Смена ключевых переживаний как критерий наличия перехода

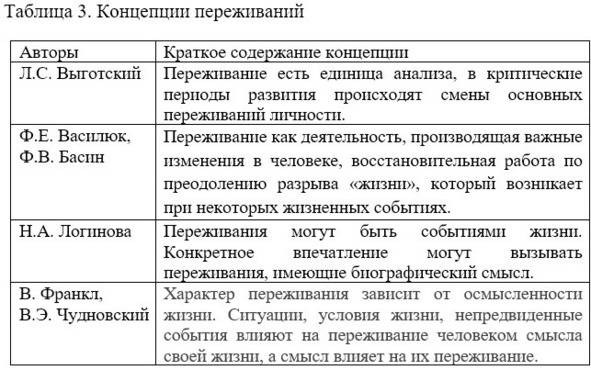

Л. С. Выготский, рассматривая влияние событий жизни на развитие личности, вводит понятие переживания как единицу анализа личностного развития. «Переживание есть единица, в которой в неразложимом виде представлена, с одной стороны, среда, то, что переживается, – переживание всегда относится к чему-то, находящемуся вне человека, – с другой стороны, представлено то, как я переживаю это, т.е. все особенности личности и все особенности среды представлены в переживании, то, что отобрано из среды, все те моменты, которые имеют отношение к данной личности и отобраны из личности, все те черты ее характера, конституциональные черты, которые имеют отношение к данному событию» (Выготский, 2001, с. 75). Одно и то же событие может вызывать различные переживания у разных людей, что зависит от их характера, возраста и других особенностей. В результате одно и то же событие, в зависимости от вызываемых им переживаний, способно по-разному влиять на дальнейшую жизнь различных людей. При этом некоторые события жизни ведут к «ключевым переживаниям», вызывающим реакции, в возникновении которых участвует вся личность. Эти переживания способны изменить цели и мотивы жизни, приводя к существенным переменам всего жизненного пути человека (Выготский, 1984, 2001).

По мнению Л. С. Выготского, в критические периоды развития происходят смены основных переживаний личности. Кризис представляется моментом перелома, который выражается в том, что от одного способа переживаний среды личность переходит к другому.

Сущностью всякого кризиса является перестройка внутреннего переживания, перестройка, которая коренится в изменении основного момента, определяющего отношение личности к среде, именно в изменении потребностей и побуждений, движущих поведением человека. При переходе от одного возрастного периода к другому у человека возникают новые побуждения, новые мотивы, происходит переоценка ценностей. Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, с этой точки зрения, может сопровождать переход не только к новому возрастному периоду, но и от одного этапа жизненного пути к другому. При этом меняется и отношение человека к среде. У личности появляются другие интересы, человек начинает заниматься иной деятельностью, у него перестраиваются отношения с людьми.

Среда становится, с точки зрения развития, совершенно иной с того момента, когда личность переходит из одного возрастного периода в другой, от одного этапа жизненного пути к другому. Именно изменение переживания влечет за собой весь спектр поведенческих реакций, характерных для критического периода (Выготский, 1984).

Ф. В. Бассин (1972) пытался понять переживание не только как созерцание, но и как некоторую деятельность, производящую важные изменения в человеке. Ф. Е. Василюк также рассматривает переживание как восстановительную работу по преодолению разрыва «жизни», который возникает при некоторых жизненных событиях. О жизненном пути личности, с точки зрения этого автора, можно говорить в перспективе реализации жизненного замысла. В качестве поворотного пункта жизненного пути личности Ф. Е. Василюк рассматривает переход. Поскольку психологическим орудием реализации жизненного замысла является воля, то период перехода характеризуется бессилием воли в реализации жизненного замысла. При этом сам переход предстает как сложный динамичный процесс, в котором могут затрагиваться различные «измерения» жизни индивида (его витальность, отдельные жизненные отношения, внутренний мир), что ведет к проявлениям стресса, фрустрации или возникновению внутреннего конфликта (Василюк, 1984, 2017).

Ф. Е. Василюк выделяет два типа переходов. В первом случае сохраняется возможность восстановления прерванного течения жизни. Жизненный замысел сохраняется, и, выходя из перехода, личность остается прежней. Во втором случае реализация прежнего жизненного замысла становится невозможной. В таких случаях человек может ощутить потерю смысла жизни.

Эта невозможность реализации прежнего жизненного замысла становится предметом переживания. Переживание является внутренней деятельностью, помогающей человеку преодолеть различные критические ситуации, с которыми он сталкивается в своей жизни. Поэтому продуктом работы переживания является осмысленность происшедшего, формирование новых ценностей, поиск новых источников смысла, создание этих новых источников.

К кризису приводят такие события жизни, как смерть близкого человека, тяжелое заболевание, резкие изменения социального статуса и др. Кризис ставит проблему, которую человек не может разрешить, что делает реализацию его прежнего жизненного замысла невозможной. «Результат переживания этой невозможности – метаморфоза личности, перерождение ее, принятие нового замысла жизни, новых ценностей, новой жизненной стратегии, нового образа Я» (Василюк, 1984, с. 47).

Эту тему рассматривает, в частности, Н. О. Садовникова (2015), описывающая переживание в процессе деятельности по разрешению профессионального кризиса, в ходе которого происходит построение новой профессиональной перспективы.

Н. А. Логинова отмечает, что сами переживания могут становиться событиями жизни. Конкретное впечатление может вызывать переживания, имеющие биографический смысл. Например, эстетическое переживание музыки, прочтение книги и т. п. могут способствовать определению жизненной направленности личности, и поэтому оно опосредованно влияет на ход жизни, а значит, становится событием в ней (Логинова, 1985).

А. Ю. Узиковой под руководством Л. Ф. Обуховой был проведен анализ биографических и автобиографических текстов, касающихся жизни известных личностей, а также биографический анализ сочинений респондентов на тему «Значимое в моей жизни переживание». Были выявлены особенности ключевого переживания (Узикова, 2009). Таким образом, понятие переживания позволяет выявить связь между событиями и смыслом жизни. Проблема поиска человеком смысла жизни рассматривалась как фактор, определяющий жизненный путь человека, в работах В. Франкла, В. Э. Чудновского и др. В них анализировалось влияние ситуаций, условий жизни, непредвиденных событий на переживание человеком смысла своей жизни (Франкл, 2001, Чудновский, 2003).

Переходы и кризисы были рассмотрены как этапы развития личности в зарубежной психологии А. Дэниш и А.Д» Оджелли (1980), Б. Хопсоном, М. Скэли (1991), Р. Мусом (1986), Л. Брюдаль (1998). Процесс переживания жизненного перехода побуждает людей смотреть на свою жизнь другими способами, которые препятствуют обращению к прежней перспективе. Согласно Н. Нивену, переходы (transitions) как таковые необходимы для личностного роста (Niven, 2000).

А. Дэниш и А.Д» Оджелли (Danish S.J. & D’Augelli A.R., 1980) предложили рассматривать события жизни как факторы личностного роста, а не только как проявления состояния личности на определенном этапе развития, как, с их точки зрения, предлагал Э. Эриксон. На основании предложенной ими модели развития как личностного роста они считают необходимым поставить в центр психологической помощи личностный рост, а не терапию и реабилитацию. Авторы полагают, что большое значение имеет рефлексия индивида над событиями своей жизни, случившимися в прошлом, как позитивными, так и негативными. Такая рефлексия повышает уровень компетентности личности при переживании событий, которые могут случиться в будущем. При этом подчеркивается важность переживания событий жизни для последующего использования полученных навыков успешного выхода из критических ситуаций.

Развивая этот подход, другие исследователи анализируют общие черты переходов, рассматривая их как процессы, имеющие важное значение для личностного роста индивида. При этом ими обсуждаются специфические механизмы, которые индивиды используют, чтобы справляться с переживаемыми кризисами.

Существуют различные модели, которые пытаются показать тип проблем, переживаемых людьми в течение жизненных переходов.

Б. Хопсон и М. Скэли (Hopson, Scally, 1991) представили переход как последовательность семи фаз. Однако, они представили скорее структуру, чем жесткую последовательность событий. Прохождение через фазы не является гладким и непрерывным.

Фаза 1. Шоковое состояние.

Фаза 2. Шок дает основу для резкого колебания настроения – это или эйфория или отчаяние – в зависимости от природы перехода. Степень колебания настроения зависит от обстоятельств события. Эта фаза сопровождается попыткой оценить последствия.

Фаза 3. Сомнение в себе. Позитивные события могут порождать у человека сомнения в себе, сможет ли он справиться с таким стилем жизни, до той поры никогда не переживавшимся. В случае негативных событий этот этап может быть незаметным, и индивид может перейти от отчаяния к сомнению в себе без того, чтобы заметить какие-то изменения. Эмоции, связанные с этим этапом – тревога, страх и тоска.

Фаза 4. Принятие реальности и внутреннее освобождение от события. Это наиболее важная фаза во всем цикле, так как она отмечает переход от прошлого к будущему. До этого момента человек оставался эмоционально привязан к прошлому. Эта привязка должна быть разорвана, для того чтобы дать возможность развитию новых эмоциональных связей. Данная фаза является травмирующей, поскольку человек должен порвать старые связи, не зная, какие связи его ждут в будущем. Эта фаза представляет момент, когда человек может преобразовать свою трагедию и несчастье в отправные точки личностного роста.

Фаза 5. Попытка найти новые возможности. Этот этап сопровождается перепадами настроения, поднятием самооценки и появлением перспектив. Постепенно человек начинает выстраивать нижнюю точку цикла и двигаться вперед.

Фаза 6. Осмысление пережитого события. В некоторый момент индивид должен оглянуться назад на переход или кризис и попытаться найти смысл того, что с ним случилось.

Фаза 7. Включение пережитого, нового опыта в свою жизнь. Человек теперь ощущает чувство целостности между новым стилем жизни и самим кризисом. Прохождение через весь цикл позволяет индивидам быть готовыми встретить будущие кризисы и переходы с уверенностью в себе, кроме того, у людей возникает чувство уверенности, что, справившись с одной трудной ситуацией они смогут справиться с другой.

Эти кризисы и переходы являются развивающими этапами. Пережив кризис, человек не возвращается в прежнее состояние. Процесс переживания жизненного кризиса или перехода побуждает людей смотреть на свою жизнь иначе, чем прежде. Успешное прохождение кризиса и перехода сопровождается личностным ростом и повышением самооценки. Однако модель Б. Хопсона и М. Скэли хорошо работает в случае негативных событий жизни и хуже в ситуациях позитивных событий (Niven, 2000).

Другая модель, описывающая вызванный событиями жизни переход, была описана Р. Мусом (Moose R.H., 1986). Кризис выдвигает перед человеком задачи, которые ему необходимо решить:

• установить смысл и понять личностное значение ситуации;

• выполнить внешние по отношению к самому событию, но необходимые действия, например, похороны после смерти и др.;

• поддержание отношений с близкими людьми, сохранение социальных связей, которые нарушаются при столкновении с событиями жизни;

• управление своими чувствами и сохранение эмоционального баланса;

• сохранение образа себя и поддержание самооценки несмотря на переживание тяжелых обстоятельств.

Способы решения этих задач могут быть либо адаптивными, либо дезадаптивными. Р. Мус описал три категории способов преодоления, которые включали когнитивные, поведенческие и аффективные компоненты (Niven, 2000).

• для преодоления, сфокусированного на оценке, используются навыки, направленные на изменение значения ситуации и осмысление ее опасности;

• для преодоления, ориентированного на проблеме, включаются навыки, направленные на активное противостояние проблеме и на предотвращение ее последствий;

• для преодоления, сфокусированного на эмоции, начинают действовать навыки, используемые при управлении чувствами.

В рамках этих трех категорий имеется девять способов преодоления:

Логический анализ и умственная подготовка. Логический анализ относится, во-первых, к способности уделять внимание за один раз одному аспекту кризиса, разбивая кризис, несмотря на эмоциональные трудности, на небольшие, потенциально преодолимые части. Во-вторых, пережитый опыт становится достоянием человека и помещается в долгосрочную перспективу. Умственная подготовка – это навык, который практикуется часто перед событием, равно как и после него. Он состоит в вызывании из памяти прошлых способов решений подобных проблем или предвосхищающем переживании ожидаемого события (например: оплакивание ожидаемой смерти близкого).

Когнитивное переопределение. Этот навык помогает принять реальность события или переводит мысли о нем в более приемлемое переживание. В контексте жизненного кризиса и перехода человек обращает внимание на возможные худшие варианты жизни или же пытается увидеть в событии позитивные стороны, например, вызываемый новым опытом личностный рост.

Когнитивное избегание или отрицание. Использование отрицания как механизма преодоления часто рассматривается как неуспешный выход из кризиса, однако этот механизм может предоставлять «пространство для дыхания», где люди предохраняются от разрушения и им дается время, чтобы консолидировать другие личностные ресурсы для преодоления. Когнитивное избегание и отрицание могут являться немедленным ответом на стресс. В случае, если они кратковременны, они могут быть продуктивными навыками.

Поиск информации и поддержки. Этот навык можно разбить на составляющие. Поиск информации разделяется на три части: получение информации о кризисе, исследование возможных альтернативных способов действия и предвидение их вероятных исходов. Поиск поддержки от семьи, друзей и других людей, находящихся рядом в социуме, является ценным источником помощи в трудные периоды жизни. Однако имеется определенное рассогласование между потребностью искать поддержку у других в трудной ситуации и потребностью уединяться от других, чтобы остаться одному со своими переживаниями.

Выполнение внешних по отношению к самому событию действий. Эти навыки помогают людям разрешать проблемы, которые возникают в результате событий. Выполнение необходимых обязанностей, вызванных событиями, ведет к развитию чувства уверенности и самоуважения, которые дают облегчение человеку, оказавшемуся в кризисе.

Поиск альтернативы. Кризису часто сопутствует изменение активности человека и поиск новых источников поддержки (поиск друзей, иных социальных ролей).

Альтернативные регуляции. Контроль за своими эмоциями представляет из себя важный этап для сохранения надежды на будущее. Регулирование эмоций является важной работой со своими чувствами с целью снижения собственной чувствительности к происшедшим событиям, вызывающим кризис.

Эмоциональная разрядка. Открытый выход своим чувствам помогает человеку, пережившему стресс, уменьшить внутреннее напряжение.

Покорное принятие. Принятие ситуации и осознание, что ничего нельзя изменить, представляют собой навык необходимый в ситуациях, когда ситуация неразрешима. Это осознанное решение принять обстоятельства такими, какие они есть (Moos, 1986).

Л. Брюдаль (1998) рассматривает психологические кризисы как импульс к личностному росту. Пережив кризис, человек может начать мыслить иначе, чем прежде. Ему открывается активное, творческое, не знающее границ начало.

Люди, находящиеся в кризисе, имеют измененное сознание. Ощущения, которые испытывает человек, трудно выразить словами. Общепринятый язык, основанный на рациональном логическом мышлении, не пригоден для описания причинных взаимосвязей в процессе переживания кризиса.

Психологические кризисы могут привести к изменению системы ценностей. В момент угрозы для жизни вся она, от начала до конца, проносится перед внутренним взором. Прежняя жизнь закончена, и возникает важный вопрос: как жить дальше? Изменение точки зрения способно повлечь за собой изменение в самой системе ценностей.

Когда человек находится в кризисе, он ощущает отсутствие времени. Тогда он возвращается в безвременное начало своего развития и обретает доступ к модусу переживаний, при котором все соответствует всему, а прошлое, настоящее и будущее не существуют, как нет их, когда человек был младенцем. В период кризиса человек может чувствовать близость смерти и испытывать страх от переживания этой близости (Брюдаль, 1998).

Отсюда следует, что в своей жизни человек переживает различные переходы, вызванные событиями жизни или нормативными кризисами. Такие события сопровождаются ключевыми переживаниями, вызывающими изменения представлений личности о себе, других и окружающем мире. При этом происходит переосмысление человеком своей жизни, изменяется его самооценка, возникают новые отношения с другими людьми, меняется круг его общения. Смена характера переживания себя, других людей и окружающего мира выступает при этом симптомом перехода с одного жизненного этапа на другой.

Подводя итоги сказанному в этой главе, можно заключить, что возрастные изменения, поскольку они ведут к смене ключевых переживаний и обозначают вехи в развитии личности на ее жизненном пути, могут быть обозначены как своего рода нормативные кризисы, аналогичные кризисам, вызванным событиями внутренней жизни (Логинова, 1979).

Для первой фазы взрослости (20—30) лет характерны следующие задачи:

• пробы и поиск профессии, спутника жизни – Р. Хейвингхерст, Д. Левинсон

• ответственность за создание собственного окружения (ранее эта задача рассматривалась как характерная преимущественно для женщин, что требует сегодня дополнительных исследований)

• основание жизненного сообщества и начало профессиональной карьеры (ранее преимущественно у мужчин, по Б. Ливехуд, а в современном обществе также нуждается в изучении)

• построение взрослой идентичности, не подвластной контролю со стороны родителей, ответственность за свой жизненный путь, отказ от ожидания постоянной родительской поддержки – Р. Гулд

Для второй фазы взрослости (30—40) лет:

• полное освобождение от контроля родителей (обретение независимости от родителей) – Р. Гулд

• осуществление себя в профессии – Р. Хейвингхерст

• партнерские отношения в совместной жизни – Р. Хейвингхерст

• гражданская ответственность – Р. Хейвингхерст

Для третьей фазы взрослости (40—50):

• физиологические изменения среднего возраста, с которыми индивид вынужден считаться – Р. Хейвингхерст

• отношения с супругом как с личностью – Р. Хейвингхерст

• уравновешивание социального и сексуального начала в отношениях с людьми обоих полов – Б. Ливехуд

• понимание проблем стареющих родителей, проявление эмоциональной гибкости —Р. Хейвингхерст

• полное автономное взрослое самосознание – Р. Гулд

Глава 2. Линии развития переживаний времени, полоролевой идентичности, отношения к другим людям

Как показал анализ литературы в главе 1, в качестве критерия возрастного перехода может рассматриваться переосмысление человеком своей жизни, в ходе которого изменяется его самоотношение, возникают новые отношения с другими людьми. Эти изменения могут проявляться в различных линиях жизни личности – в отношении к своему прошлому и будущему, переживании настоящего, в отношении к родителям, переживании своей полоролевой идентичности. Эти изменения на разных возрастных этапах жизни человека исследовались как в западной психологии (Эриксон, 1996; Юнг, 1994; Холлис, 2002; Томэ, 1978 и др.), так и в отечественной науке (Головаха, Кроник, 1984; Китаев-Смык, 2008; Нуркова, Василевская, 2003 и др.). Показателями психологического изменения личности в процессе переходов могут служить различия в переживании самоотношения, прошлого и будущего, своего возраста, своей полоролевой идентичности, своих отношений с родителями, отношений с другими людьми.

2.1. Изменения переживания времени и возраста у мужчин и женщин

Одним из показателей психологической перестройки личности является изменение переживания временной перспективы. Впервые понятие «временная перспектива» ввел К. Левин. Он подчеркивал, что когда человек воспринимает, переживает свое теперешнее положение, то оно неминуемо связано с его ожиданиями, желаниями, представлениями о будущем и прошлом. Такое включение будущего и прошлого жизни в контекст настоящего К. Левин назвал временной перспективой.

Человек видит не только свое настоящее, но имеет всегда и определенные ожидания, т.е. надежды, страхи, мечты о будущем. Вместе с тем временная перспектива включает в себя и психологическое прошлое человека. Психологическое прошлое, настоящее и будущее являются частями психологического поля в настоящем, а временная перспектива – это и есть включение будущего и прошлого, реального и идеального плана жизни в план данного момента. Все части поля, несмотря на их хронологическую разновременность, субъективно переживаются как одновременные и в равной мере определяют поведение человека.

Ограниченность или отсутствие временной перспективы ведет к пассивности, дезорганизации, неэффективности деятельности. Указывается основной путь создания устойчивой временной перспективы – это включение ее в более широкую общественную перспективу (Зейгарник, 1981).

Идеи К. Левина послужили стимулом для дальнейшего исследования переживания человеком времени. Е. И. Головаха и А. А. Кроник (1984) попытались решить проблемы многомерности времени, возможности его обратимости, нелинейной последовательности прошлого, настоящего, будущего.

А. А. Кроник и Е. И. Головаха выделили четыре понятия исследования времени в психологии – физическое, биологическое, социальное и психологическое время. Эти аспекты исследования времени могут показывать различные направления развития личности. Категории «время» и «развитие» неразрывно связаны и составляют основу при изучении жизненного пути. А. А. Кроник и Е. И. Головаха описали личностно-психологический аспект исследования времени, раскрывающий, как переживает и осмысливает человек свой индивидуальный жизненный путь.

Психологическое время – это время, переживаемое человеком. Это время может рассматриваться как зависящее от событий, имеющих различное содержание и длительность (событийная концепция времени). В качестве настоящих оцениваются те события, которые уже начались, но еще не окончились. Как пишет А. А. Кроник, еще У. Джеймс отмечал, что время, заполненное интересными впечатлениями, кажется быстро протекающим, но пройдя, представляется при воспоминании о нем очень продолжительным. Время же, не заполненное никакими впечатлениями, кажется длинным, а после того, как оно протекло, представляется коротким. А. А. Кроник и Е. И. Головаха расширили эту концепцию и выдвинули причинно-целевую концепцию психологического времени, где психологическое время – это форма переживания человеком структуры причинных и целевых отношений между событиями его жизненного пути. Психологическое время формируется на основе переживания личностью связей между основными событиями ее жизни. Наряду с причинной обусловленностью последующих событий предшествующими (детерминация прошлым) имеет место и детерминация будущим, т.е. целями и предполагаемыми результатами жизнедеятельности. Чем выше удельный вес (больше) актуальных связей в общей картине жизненного пути, тем более сжатым переживается время. Но если в жизни человека много реализованных и потенциальных связей, время субъективно растягивается (Головаха, Кроник, 1984).