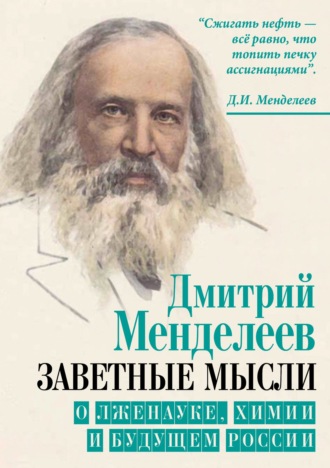

полная версия

полная версияЗаветные мысли. О лженауке, химии и будущем России

Понятие о свободе со многими своими условностями выясняется, когда представить свободу народного просвещения от какого-либо отношения к правительству, как то было когда-то, в оные времена и как это не будет уже никогда, как бы «свобода», понимаемая в нашем условном смысле, ни развивалась.

Отношение правительства к народному просвещению вовсе не составляет чего-либо подобного простой благотворительности, а определяется вначале потребностью иметь в администрации подготовленных служащих, а потом сознанием великого влияния должным образом направленного просвещения на все успехи страны, для службы которым (т.е. «благу народному») правительство и начинает сознавать себя назначенным.

Переход от первоначального отношения к последующему у нас только что недавно начался, и этим одним немало выясняются многие стороны всего нашего учебного строя, например служебные права окончивших определенные курсы, административные экзамены, казенные стипендии, сословные преимущества при приеме и т.п. Тут должно ясно сознавать, что без учебных заведений, приспособленных к административным специальностям, обходиться еще нигде не могут, так как иначе пострадала бы исполнительность, а потому у нас нечего пока и думать о коренном преобразовании таких заведений, каковы, например, военные корпуса и семинарии.

Для современного образования кроме военных и духовных академий надо даже желать умножения специализированных высших школ, назначаемых для служебных целей, особенно педагогических, потому что служебная карьера учителей и профессоров неказиста и к ней надо много подготовлять и много привлекать народу заранее, чтобы можно было из них выбирать лучших. Но об этом предмете я уже более подробно говорил в VII главе, а потому теперь считаю долгом громко взывать о том, что между многими настоятельнейшими современными нуждами России не должно, прежде всего, забыть необходимости специальных педагогических институтов, и если примера ради сопоставить такие две надобности, как увеличение окладов учителей и устройство педагогических институтов, то, ни минуты не сомневаясь, должно второе предпочесть первому.

Если средств народных не хватает сразу на все необходимое, эти педагогические институты надо по времени предпочесть даже расширению железнодорожных или улучшению водяных сообщений, устройству новых судебных и т.п. учреждений, даже основанию каких-либо иных лечебных заведений – низших, средних или высших, потому что правильное, а особенно исправленное по содержанию и направлению обучение юношества без массы хорошо подготовленных наставников может быть злом непоправимым и, что всего хуже, самообманом, ведущим к гибели, так как без света истинного просвещения мы попадем, того гляди, в южноамериканское положение, оттого только уживающееся со своими пронунсиаменто, что они не окружены близкими более подготовленными соседями, а природные условия для жизни даны им в таком изобилии, что знай да бери готовенькое без усилий.

Отдав в деле народного просвещения все должное такому переходному состоянию, в каком теперь находится Россия, т.е. сохраняя, даже расширяя специальную подготовку для чисто служебно-административной деятельности, Россия дожила до того состояния, в котором народное просвещение стало необходимым не только для сельских хозяев всех степеней, купцов и промышленников, но и для всех жителей, ничуть неприкосновенных к администрации. Не потому только это нужно, что так это есть у наших соседей, с которыми нам необходимо равняться, если желаем сохраниться, а потому по преимуществу, что нужды народные во всех его классах явно растут уже просто от умножения числа жителей, а усиленное удовлетворение этих нужд немыслимо ныне без приложения истинной образованности.

Пусть даже прав гр. Л.Н. Толстой, что все дело в улучшении нравов или морали личной, но ведь эти предметы надо выбирать из многих предлагаемых, а выбор правильным быть не может без должной оценки предлагаемого, так как рядом стоят одни, говорящие, что надо бить, другие, говорящие, что надо шею морали ради подставлять; одни советуют: «Не учись, так будет лучше», – другие: «Учись, это всего нужнее». Надобен светильник личного просвещения, чтобы разобраться, что черно и что бело. А когда дело-то доходит до хлеба, до необходимости прокормить не одного себя, но и близких со стариками и детьми включительно, да вспомнится долгая зима, да узнается, что для получения работы, дающей достаточный хлеб, везде уже требуется учебная подготовка, становящаяся потребною даже при добыче самого хлеба в таком количестве, которое сколько-нибудь покрывает затрату времени, средств и сил, тогда о сколько-либо прочном обеспечении, в огромном большинстве современных положений выступающем, нельзя и помышлять помимо долгого предварительного обучения.

Оно становится прямой хлебной потребностью жизни, способом ее развития и роста. Без правительственной помощи обойтись тут, очевидно, нельзя, и заботы о просвещении составляют честь, даже гордость правительств, потому что выступают свободнейшим образом из-за побуждений «общего блага». Нельзя и думать, что, когда совокупный разум народных выборных более или менее заменит волю единоличных правителей, в одном деле народного просвещения, говоря вообще, улучшений существенных не произойдет, тем более что тут все возможно, улучшение ли или ухудшение, и они не могут делаться иначе как медленно, постепеновски.

В этом последнем и видна величайшая трудность той правительственной функции, о которой теперь говорится. Зло, введенное в наше народное просвещение покойным графом Д.А. Толстым, сперва вовсе и не могло быть заметным, а та «свобода преподавания», о которой так много трубили тогда приспешники Толстого, давала облик, каким обманывали и обманут еще не раз много, много народа, хотя соблазняла лишь немногих из нас, тогдашних деятелей, огульно и голословно обвинявшихся графом в смешении науки и ученья с политикой. Выдумал и провел граф Д.А. Толстой такие приемы и меры, которыми, по его разуму, должно было искорениться воображаемое зло. Десятки лет, протекшие с тех пор, приносят теперь плоды, и между ними на первом месте стало именно то, что воображали искоренить, т.е. плачевное смешение науки и обучения с политиканством.

Да и как этому следствию было не явиться, когда корнем просвещения стали считать латинское резонерство и аттестаты «зрелости» и «благонадежности». Говорю об этом не для того, чтобы вновь поднимать устаревшее разноречие, а лишь для того, чтобы внушить мысль смотреть на просвещение народа только со стороны передачи юношеству знаний, необходимых и полезных в жизни страны, оставив всякие иные, так сказать, косвенные задачи совершенно в стороне.

Внушили юношам, во-первых, понятие о том, что «зрелость» достигается латинскими упражнениями да решением простеньких задач, а во-вторых, что все дело учения сводится к политической благонадежности, вот и стали «зрелые», конечно, не все, а все же в массах усматривать и обличать «неблагонадежность» и полагать, что мир на латинской точке отправления застрял.

Не окунувшись в жизнь, не узнав еще ничего специального, что к ней приближает, не искусившись при помощи опыта в оценке достоинства идей, воспитанное по гр. Д.А. Толстому юношество, в сущности, стало говорить: «Не хочу учиться, а хочу политиканить», – как говорило когда-то: «Не хочу учиться, а хочу жениться».

Поправка (но она может быть в деле просвещения не иной как медленной) тут, по мне, одна: в деле народного просвещения иметь в виду исключительно только одно просвещение юношества, т.е. сообщение ему добытых наукой (изучением или сочетанием разума с опытом) приемов, или способов, и выводов, или истин, могущих облегчить пути жизни. Нравственность придет сама собой, если наука поставится выше всего и для этого учителя будут подбираться не по «благонадежности», а исключительно по научному цензу, потому что между истинной наукой и моралью, как между истинной наукой и жизнью, есть связь живая и крепчайшая.

А узнать науку истинную, т.е. отличить ее от лживых наук, или – так как собирательно лживых наук не может быть надолго – от ложных учений, могут только действительно люди современной действительной науки, какие, благодаря тому, что система гр. Д.А. Толстого действует сравнительно недолго, все же есть в России, а если почему-либо их и не станет, то таких, как Лейбница, Эйлера и Палласа, можно «на время» пригласить и из других стран, все же будет лучше, чем отдать все дело в руки канцелярий или газет. Пусть главный администратор или министр народного просвещения будет и не из ученых, ему и книги в руки, но его суждения относительно научности или ненаучности должны быть целиком основаны на приговоре научных советников, иначе опять легко попасть мимо, как это блистательно доказал дилетант от науки гр. Д.А. Толстой.

В этом главное, что хотелось сказать сверх того, о чем говорил в главах VI и VII по отношению к народному просвещению. Сколь возможно полнейшая автономия не только может, но и должна вести все дело народного просвещения к благим для народа результатам лишь при условии как сверху, так и снизу не подмешивать к чистой науке ни внешней, ни внутренней политики. Науки с жизнью связаны очень тесно на все предбудущие времена. Пусть это относится к самой науке, да к ученью-то у политиканства нет отношений, а тем паче к учащимся. Политика – дело текущей жизни, и в ней могут иметь голос только выдержавшие ценз действительной жизненной зрелости. Ну, пусть их, если есть на то охота, политиканствуют профессора на стороне от учебного дела, но к учебному-то делу, к автономии его касательства никакого нет; ученикам же просто грех политиканствовать, потому что надо сперва поучиться да жизни попробовать. Путаница здесь и вредит, и с толку сбивает.

VI. Промышленность в истинном, или широком, смысле слова (т.е. производство, добыча, переделка и доставка всего того, что физически надобно, полезно или спрашивается другими людьми) занимает все более и более народы, вышедшие из первобытных состояний, в которых все немногое необходимое люди стараются добыть и произвести сами или около себя, в домашнем обиходе, подобно тому, например, как обыкновенно у нас варят дома варенье из собственных в своем саду ягод.

Мало-помалу и Россия, особенно же быстро после освобождения крестьян, входит в тот разряд стран, в котором промышленные отношения становятся на первом месте и во главу «блага народного», начиная с торговли, с добычи хлеба не для себя только, а для продажи, с перевозки, с горного дела и всяких ремесленных и фабрично-заводских дел.

Но как мы далеки еще от среднего уровня тех стран, с которыми хотим и, наверное, можем равняться, становится видным уже из того, что вся сумма ценности нашего фабрично-заводского производства едва ли превосходит в год 3 млрд руб., что дает на жителя в среднем менее чем по 25 руб. в год, а в С.-А. С. Штатах те производства дают товаров более чем 25 млрд руб., что отвечает в среднем на жителя более чем по 330 рублей. До заработков испанских или итальянских, потом до немецких, французских и английских, а тем паче до американских нам очень далеко – по цифрам, а не по времени, которое можно сильно сократить при согласном и решительно-благоразумном действии не только правительства, но и нас всех, всех от политиканов и газетчиков до учеников и ученых, даже до литераторов и аристократов.

Возможность народу быстро богатеть природой нашей нам дана, только в обиходе нашем не имеется по сих пор основных условий, для того необходимых, более же всего самодеятельного трудолюбия, решительной предприимчивости и ясного понимания современного положения экономических обстоятельств, допускающих быстрое увеличение общего среднего достатка. Раньше, чем идти дальше, нельзя оставить без объяснения три указанных условия.

Даже допустив, что из 140 млн жителей России 100 млн живут земледелием и промыслами, с ним связанными (охотой, перевозкой по грунтовым дорогам и т.п.), все же не следует из этого выводить, как то обыкновенно делается, что для обеспеченности увеличения общего достатка народного необходимо иметь в виду исключительно земледельческую деятельность России, тем более что и земель-то много, и урожаи-то можно и должно увеличить. С двумя последними утверждениями согласен вполне, но с исключительностью, даже смягченной до преимущественности, нисколько не согласен и даже утверждаю, что тут кроется великое заблуждение или печальное отсутствие ясного понимания современности.

У нас при наших нравах, несмотря на полную для всех очевидность утверждаемого, все же необходимо назвать обвиняемых, потому что на всякое общественное явление мы привыкли смотреть как на особый вид судьбища, при котором обвиняемые должны быть налицо, а мы-де присяжные судьи. Хоть мой взгляд совершенно иной, судьи или прокурора из себя я изобразить и не думаю, но покорюсь и выставлю требуемых виновных, только не поименно – места для того недостанет, – а нарицательно: это большинство помещиков и литераторов.

Первые хоть за свое стоят, а свое добро защищать ведь, не правда ли, законно и разумно. Вторые же либо пропитаны началами первых, из которых и вышли, либо живут еще когда-то передовыми началами XVIII в., либо относятся к числу ретуширующих фотографов, т.е. пишут с неприглядной натуры, только стараясь быть ей верными, не зная никаких задач повыше простой точности типического образа, в который и не желают вкладывать предвидения, столь возвышающего образ Дон Кихота. Этих главных виновных я ничуть не хочу осудить, потому что они плод нашей истории, наша общая плоть и кровь. Хочу только сказать, что они не понимали и доныне не понимают того начально-служебного зависимого положения, которое занимает все земледельческое и сельскохозяйственное в кругу тех многочисленных промышленных дел современности, на которых основывается предстоящее, даже нынешнее среднее народное богатство, определяющее не только возможность успешно обороняться и прочно просвещаться, но и обзавестись хорошими законодателями, администраторами и судьями, так как на все это надо уделять много средств, а у бедняков все это поневоле бедновато.

Они не разумеют того, что на одном росте земледелия невозможно богатеть такому многолюдству, какое наше, потому что, вообразив все возможное достигнутым, получим такой избыток хлеба, что его цены, а потому и общие достатки упадут до полного отчаяния тех, кто над ними трудится.

Они не разумеют и того, что сельское хозяйство, совершенствуясь во всех своих частях, начиная с механических молотилок, требует все меньших и меньших рук, а в наших широтах даже при полном и желанном развитии скотоводства не может ни под каким видом дать достаточные заработки в зимнее время, а достатки могут расти не иначе как с умножением общего количества труда. Вся предлагаемая книга для того, между прочим, и писана, чтобы увеличить существующую у нас меру понимания условий для возможности увеличения средних народных достатков и для показания того, что на одном сельском хозяйстве, даже при его преобладании, этого желаемого и необходимейшего увеличения среднего народного достатка достичь невозможно. Недостаточность понимания тут очевидна не только по цифрам III и IV глав, но и по многому другому, содержащемуся в моих «Заветных мыслях».

Конечно, от недостатка в понимании зависит и недостаток промышленной предприимчивости, несомненно у нас существующей. Да, надо немало решимости, чтобы затеять у нас какое-либо промышленное предприятие, чтобы принять в нем участие, даже чтоб ясно встать за него, потому что прикосновение к промышленности обозвано «кулачеством» и «эксплуатацией» и ничему, кроме огульного осуждения в разговорах интеллигентных кругов и в печатном слове, взятом в преобладающем большинстве, не подвергается. Оттого наибольшая предприимчивость помимо завещанной от родителей является у нас преимущественно в кругах, удаленных от начал нашей преимущественно помещичьей интеллигенции, а ее участники такими делами заниматься ничуть не охочи. Тут, без сомнения, немало пережитков того отношения, которое законы и особенно администрация приняли у нас в распределении занятий жителей, глядя на все виды промышленности совершенно иначе, чем на сельское хозяйство, а тем паче на службу в правительственных учреждениях. В гоголевском «Ревизоре» это оттенено словами «аршинники, протоканальи». Закон для промышленников образовал сословие купцов и мещан, а права их мало чем отличил от крестьянских, много умалив по сравнению с дворянством, по существу служилым. Для этого последнего о какой-либо, кроме сельскохозяйственной, промышленной предприимчивости не могло быть и мысли, потому что в ней порода ничего не давала и не даст, а нельзя же было не использовать того, что предоставляется законом.

Отсюда ведет свое начало общее стремление занять служебное положение, предоставляющее прежде всего обеспеченность без каких-либо задатков предприимчивости, без следа внутреннего стремления к способам увеличения народного благосостояния, а только с требованиями личными, без каких-либо обязанностей, кроме «страха и совести», даже до забвения прямых общегосударственных интересов, «страха и совести» ничуть не касающихся61.

Вся наша «интеллигенция», вначале исключительно из дворян и служилых людей состоявшая, в эту сторону и пошла, тем более что даже обязанность служить или заниматься сельским хозяйством была снята.

Изменить тут надо многое, начиная с деления сословий до устава о службе гражданской, но я не приглашаю менять резко не по одному тому, что постепеновство во всем предпочитаю, но особенно потому, что, прежде всего всемерно содействуя развитию промышленной предприимчивости, вначале необходимо дать много мест или промышленных заработков постоянно прибывающей интеллигенции, иначе из огня будет в «полымя». Без подготовки учением и изучением, без риска и решительности, как и без особых и явных выгод, даже и снабженная капиталами, промышленная (да и никакая иная) предприимчивость не может быть прочной и плодотворной, увеличивающей средние народные достатки.

О капиталах много заботиться не следует, они придут сами туда, где выгоды предвидятся, а они для России с ее едва затронутыми природными богатствами нуждаются только в законодательном «покровительстве» (глава VIII) да в расширении иностранного сбыта (глава III), который без широкой предприимчивости, конечно, успешным быть не может.

Чтобы сделать это последнее утверждение не голословным, приведу лишь один случай (а таких много) из моей практики в качестве участника в экспертизе на Парижских всемирных выставках 1867 и 00 гг. Он касается самых обычных у нас карамелек – ландрина. Они на выставках были в том самом виде, в каком по 30 коп. за фунт продаются в каждой у нас лавочке, и эксперты-иностранцы, присуждая за них высшие награды, заверяли, что громадный массовый сбыт товарам такого качества (и цены) обеспечен во всем мире. Если переделанный у нас каучук (резина) давно находит на миллионы рублей ежегодный сбыт за границей, то уже никак нельзя сомневаться в том, что разумно поведенная торговля изделиями, подобными карамелькам, где все свое и где возврат акциза с сахара при вывозе может сильно сбавить цену, должна становиться выгодной не тому одному, кто поведет эту заграничную торговлю, но и всем тем прибывающим при увеличении сбыта рабочим, домовладельцам и землевладельцам, приказчикам и всякого рода техникам, которые не прямо, а косвенно, однако жизненно заинтересованы в этой промышленной предприимчивости.

Выбранный пример, согласен, не крупен, но все же покрупнее большинства французских предметов внешнего сбыта, а из суммы малых состоят всякие большие величины. Надо же помнить, что еще в 70-х годах Россия ввозила керосин, а давно уже его вывозит на десятки миллионов рублей, что тут, как и во многом другом, рядом с возбудительными мерами наделана кучища ошибок62, которые немало повлияли на уменьшение результата, и в числе тех ошибок важнейшие относятся к недостаточности частной нашей предприимчивости и к великому пристрастию наших законодателей и администраторов до «казенного интереса» минуты, забывая общие интересы «блага народного», не могущего осуществляться помимо развития промышленной предприимчивости.

Мне на моем веку пришлось кроме нефтяного дела особо много вникать в железное, каменноугольное и химическое наши производства, вникать в живом деле, начиная с азов, т.е. с природного сырья, до концов, т.е. до возможности развития иностранного сбыта и с ним тесно связанных цен. Общий вывод везде был тот же самый: мы можем, коли хорошо сумеем да хорошо захотим, довести стоимость до такой низкой, какой нигде в мире, где ни бывал, а изъездил я много, достичь нельзя, стоит только умножить добычу, производство и торговую оборотливость, которая сумеет избытки втиснуть в тесноту умножающегося всемирного спроса.

В том, что сталось с нефтяным нашим делом, мировой рост которого я предвидел в 60-х годах, видно, что это не одни «профессорские мечтания», а есть тут и основания твердые, из живой русской природы взятые, для чего желающие найдут немало доказательств по отношению к железному делу в моей книге «Уральская железная промышленность» (00 года).

А тем, кто мне скажет, что предприимчивость не умножается и не рождается в стране, лишенной известной суммы гражданских прав, отвечу, во-первых, что я стою за развитие этих прав только в постепеновском стиле, во-вторых, что гражданских прав для развития предприимчивости давно и теперь есть в России довольно, коли предприимчивость давно успела ввоз ну хоть сахара и керосина довести до вывоза, в-третьих, что только с развитием промышленной предприимчивости народный достаток может прибывать, а потому все прочее не столь существенно сравнительно с этим и должно быть сию-то минуту поставлено на вторую очередь при каком-либо желании пособить «благу народному» и, в-четвертых, что бы кто ни говорил, все же сравнение цифр общего среднего достатка в 40 рублей для России с 450 рублями для С.-А. С. Штатов иначе не может определяться и поправляться как ростом промышленной предприимчивости, что ею определились и все виды «свобод» во всем мире и что она не может расти как ей должно, пока «дворянские» наши привычки не перестанут выставлять ее в гадком виде да влечь нашу интеллигенцию к политиканству, как влекли до сих пор к казенной службе. Промышленная предприимчивость тем и взяла в мире верх, что, служа эгоизму (только не всегда и не везде), в то же время служит и благу общему, да не в каких-либо отдаленных абстрактах, а в реальных цифрах средних заработков. Вникните только в числа, собранные в главе IV.

Пусть промышленная предприимчивость сложна и условна, все же ее начала кроются в чистом трудолюбии, потому что только трудолюбец от добра добра искать станет, так как ни с чем ничего затевать нельзя, а в промышленность предпринимаемую надо вложить добро нажитое и много рисковать. А у нас и поговорка такая готова, что «от добра добра не ищут», которая беспечность оправдывает в корне, и сенсацию такую уж Третьяковский сочинил: «Блажен, кто малым доволен», – а кое-кто чуть не в догмат возвел. Конечно, мнения – вольное дело, но действительность идет по пути, на котором от добра ищут еще большего, да без конца. Причина этой кажущейся ненасытности кроется в том, что на свете нет и не будет равенства (а быть-то оно бывало, как есть, хоть и несовершенное, у животных), да в том, что основой неравенства в человечестве давно стал, в сущности, труд, хотя есть еще много переживших время остатков старой неправды, труд считающей злом.

Знаю, что останусь непонятым, но от уяснения отрицаюсь, потому что тома да утопии при этом неизбежны, а мне хочется остаться кратким и реалистом, хотя и желательно закрепить на бумаге мысли, в голове засевшие. Простая, чисто реальная наблюдательность привела меня к тому, чтобы видеть у нас, особенно же у нашей современной интеллигенции, не только нелюбовь к труду, т.е. стремление к ничегонеделанью, но и своего рода презрению к труду. Перечислять и доказывать противно, но не сознавать и того гаже. Дикарь, как зверь, хоть про себя работать должен по инстинкту самосохранения, а про труд, т.е. работу на спрос других, не слыхивал.

А все-то «благо народное», как и все достатки современности, определяется только суммой трудов, и проще или нагляднее всего это выражается в том, что ценность уже главной массы потребного определяется исключительно количеством затраченного труда, чего опять я не желаю здесь доказывать, так как желающие найдут доказательства не у меня одного. Напомнив опять, что я пишу не трактат, а только изложение своих заветных мыслей, годами накопившихся от наблюдений и размышлений, скажу для ясности, что, по мне, не только нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев, но что без него никакие улучшения правительственного строя и никакие права и обязанности, законом закрепляемые, ничего сделать для приведения России к уровню Запада не в силах.

Затем скажу, что к трудолюбию привести может только школа, в которой наука (а отнюдь не что-либо подобное простому «развитию», а тем паче политиканству) стоит на должной высоте, и учащиеся трудолюбием действительно и явно для учащихся проникнуты, а в высших школах прилагают это трудолюбие ни к чему иному, как к науке. Нетрудящиеся ученики – чистая бессмыслица, а не привыкшие к постоянному труду учителя не могут быть подходящими. Наконец, скажу еще, что успехи разных отраслей промышленности в корне определяются исключительно трудолюбием, и тем более, чем они дальше от простой первичности и механической работы.