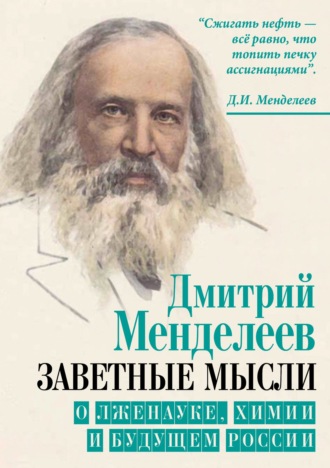

полная версия

полная версияЗаветные мысли. О лженауке, химии и будущем России

Если первичные функции правительства (законодательство, администрация и суд) определяются стремлением оградиться от злых действий своих сограждан и дать перевес (не одно равенство, а перевес) добрым, то вторичные функции правительств (охрана внешняя, заботы о просвещении и содействие экономическому преуспеянию) определяются существованием зла и добра вне своей страны, во всем человечестве и его высшим стремлением к преуспеянию или прогрессу. Добрым сыном своей страны быть ныне уже нельзя, имея в виду лишь первичные потребности страны, первичные функции своего правительства, и добрым правительствам уже нельзя ныне не принимать в первейшее внимание того, что совершается вокруг своей страны, потому что никакие стены и никакие таможни или запрещения не могут оградить от напора внешних сил, вооруженных орудиями, не имеющимися в своей стране, будь они в виде ружей, пушек, или в виде просвещения и промышленности, или учреждений и порядков.

Это пути истории, это способы объединения человечества; государства – только станции этого пути, а «благо народное» ныне уже немыслимо помимо общечеловеческого, для которого отдельное лицо в одно и то же время – как это ни покажется неверным рационалистам, особенно юным – и цель и средство, и все и ничего. Понимая всю трудность ясного, но в то же время и краткого изложения своих мыслей о современных вторичных потребностях своей страны, я все же не уклонюсь от предмета, потому что очень давно почитаю его важнейшим и, зная, что вторичное во многом зависит от первичного, полагаю, что у нас при существующих задатках народа совершенствование вторичного понимается народом живее первичного, его определит скорее и вернее и само по себе для всех нас, для всего «блага народного» влиятельнее и настоятельнее.

Да притом и соглашение воззрений разных оттенков в одно единодушное желание даже для крайних партий в отношении ко вторичным функциям правительства легче достижимо, чем в чем-либо ином, т.е. том первичном, на чем ломались более всего древние царства. Читайте лирическую драму «Два мира», которую покойный друг А.Н. Майков писал для своих современников, и в этих образах много лучше, чем в моих систематических соображениях, вы почувствуете причину гибели латинско-классического мира от недостатка одних первичных правительственных отправлений, соединенных с сильнейшими воинско-охранительными. Разума и рационализма, блестящего прошлого и всякой современной гордости, силы воинской и даже внешнего порядка, соединенного со снисходительной «порядочностью», оказалось и всегда будет оказываться мало для народа, перешедшего известную грань исторического возраста, ту грань, которую Россия перешла в последней половине XIX ст. Широкое слово «любовь», относясь исключительно к отдельным лицам, становится неясным и даже непонятным, когда речь идет о таких высших правительственных отправлениях, каковы заботы о просвещении юношества и об экономических нуждах среднего жителя страны.

Одно устранение препятствий отнюдь тут недостаточно, потому что стремление как к общему просвещению, так и к общему экономическому благоустройству, во-первых, вовсе не определяется одними личными инстинктами, вызывающими лишь превосходство одних над другими и «контрактное» (взаимообязательное) соглашение, а никак не общий строй дел этого рода; во-вторых, влияние дел этих на «общее благо» становится понятным лишь с той высоты, на которую должны подниматься современные правительства, а в частной жизни складывается или даже доводит до желания «опроститься» опять до крестьянства и, в-третьих, отдельные усилия тут ничего сделать не могут. Цель всей этой книги сводится к уразумению того, что современное «благо народное» определяется не столько «правами граждан» (поймите, что я за них, а не против), сколько пониманием значения и усилиями для развития просвещения и промышленности.

Единство и все значение правительства как высшего людского изобретения не может быть правильно понятым без уразумения того, что у правительства есть вторичные функции. Оттого они выделены мною особо и явно. Латынь до этого еще не додумалась, а «здравому уму» русских людей, думается мне, охватить это легко. Тогда и на труд, и на всякие обязанности, из прав вытекающие, и на «порядок», и на «Contract sociale» получается новая и ясная точка зрения, даже на историю. В том, что названо выше вторичными отправлениями, между царем и народом, между простым современным крестьянином и сколько-нибудь сознательным интеллигентом, не зараженным латинскими предрассудками, уже теперь, наверное, есть основное единомыслие, а «благо народное» без него невозможно. Тут и содержится надлежащий вывод.

IV. Охрана внешняя состоит из сношений с иностранными правительствами и государственной обороны, морской и сухопутной, и в составе правительства выражается Министерством иностранных дел, Военным и Морским министерствами.

О министерствах тех у меня нет других заветных мыслей, кроме той, что они должны войти в строй всех других министерств, т.е. в тесную общую связь при помощи канцлера, и подлежать законам, проходящим через Государственную думу и Государственный совет, хотя бы после специального разбора в Военном совете и Адмиралтейств-совете, которые через соответственных министров должны быть в своей зависимости от канцлера и совета при нем, предполагаемого мной. Так должно быть по существу и отчасти по примерам, и я не считаю надобным вновь доказывать надобность и великую пользу общего административного единства.

Иностранные сношения не состоят только из дипломатического представительства, обставленного нотами, церемониями, разведками и интригами, как бывало прежде и для чего нужно было обладать преимущественно такой совокупностью свойств, которые приписываются «дипломатам» по преимуществу, но ныне сводятся главным образом на защиту частных интересов подданных своей державы и на возможно точное определение общих отношений государств, т.е. договоров, союзов и столкновений, потому что это в сильной мере влияет на «благо народное».

Умелую ловкость нашей дипломатии признали всюду, но у нас дома дипломаты имеют мало доброй славы, без сомнения, по той причине, что защитой частных интересов своих сограждан, попавших за границу, занимаются очень немного, так сказать, свысока. Понемногу это явно улучшается, и я вовсе не думаю на этом останавливаться, потому что мои заветные мысли касаются иностранных сношений исключительно со стороны союзов.

Уже в прошлых столетиях союзы государств сильно влияли на ход истории, а в будущем в союзах и будет суть истории, в идеале чудится же союз всеобщий, подготовку которого составляет Гаагская конференция. Пусть такое мнение составляет свой вид утопии, все же нельзя отрицать, не углубляясь во времени, что Тройственный союз (Германия, Австрия, Италия) и им вызванный Двойственный союз (Россия, Франция) глубоко повлияли в мире за весь конец XIX в., что союзный договор держав в китайских событиях 00 года и англо-японский союз в событиях последней войны определили очень много такого, что едва достигалось ранее того жесточайшими войнами.

Союзы современные именно прежде всего и назначаются для предупреждения войн не только договаривающихся стран между собой, но и с другими странами, по крайней мере, для их ограничения. Если еще доныне верен латинский совет: «Желая мира, будь готов к войне», – то скоро в Германии и Англии формируется совет: «Хочешь мира – заключай союзы». Тут и логики, как хотите, больше. Великое значение союзов могло начаться и началось действительно с того времени, как мир обойден и вместо аппетитов завоевательного свойства явилось сознание опасности личной целости и нарушения войнами драгоценнейших приобретений, происходящих от взаимных сношений народов всего мира. Союзы современные, всегда сопряженные с уступками и сознательным отказом от излишней гордыни, составляют незаменимый проводник прогресса и приближения к признанию равенства государств, без которого все прочие порывы к идеалам свободы, равенства и братства чрезвычайно легко стушевываются перед общими, социальными и общечеловеческими.

Проникшись высказанными соображениями и убеждениями, невольно должно спросить: какие же союзы возможны и желательны для России в ее современном положении? Ответ в моих «Заветных мыслях» ясен и не расплывается в общих местах потому именно, что союз во все стороны невозможен сразу, а действовать надо сразу, неотложно, предвидя и предчувствуя.

Союз с Францией, составляющий зрелый плод миролюбия императора Александра Александровича, так желателен, понятен и полезен России и Франции, что над ним нет надобности останавливаться и можно только пожелать его продления до образования всеобщего союза. Переход к этому концу, реально выразившийся сокращением чрезмерных всеобщих военных расходов, мог бы хоть не наступить, а все же предвидеться, если бы Англия, Германия и С.-А. С. Штаты с Россией и Францией, что называется, спелись по главным вопросам времени, отказавшись от каких-либо личных приобретений, а просто ввиду благ мира, равенства стран и порядка. Другие или остальные волей или неволей примкнут, если это сбудется.

Видимыми крупнейшими предметами соглашения, мне кажется, ныне должно считать Австрию, Балканский полуостров, Китай и Африку. Никого не насилуя или не трогая, ничего ни от кого и ни от чего не отнимая, тут, по-видимости, можно согласиться, но я лично не думаю, что такое соглашение возможно в ближайшем будущем, а все же начаться сближение это должно, и всего желательнее, чтобы началось оно с Англии, которая ощутила уже неудобства совершенно «свободных рук», как видно из ее новейших договоров с Францией и Японией.

Англичан не любят, как всем известно, нигде, что определилось их политикой всего прошлого столетия, но, во-первых, политика эта явно изменяется за последнее время, во-вторых, как бы то ни было, это передовой народ во всех отношениях и, в-третьих, точно для них и составлено латинское изречение: «Senatores boni viri, senatus autem mala bestia» («Сенаторы – мужи добрые, сенат же – злобный зверь»), – потому что всякий могший, как я сам, или могущий узнать англичан поближе невольно и непременно признает в их большинстве людей не только спокойно-рассудительных и честнейших, но и добродушных, прямых и благожелательных, а потому поймет, что бывшая английская политика не отвечает духу большинства современного английского народа.

Личные мои симпатии к англичанам, определившиеся опытным путем, о котором когда-нибудь предполагаю написать, не увлекают меня до забвения всего того, что препятствует скорому союзу России с Англией, и хотя я верю в то, что он осуществится в недалеком будущем, но говорить мне желательно не на тему европейских и вообще западных возможных и желательных наших союзов, а о настоятельности теснейшего союза России с Китаем. Для меня все настоящее и все предстоящее, даже все прошлое говорит в пользу такого союза; не знаешь даже, с чего и начать, но так как настоящее виднее, то им и воспользуюсь прежде всего.

В Китае 430 млн жителей, т.е. около четверти населения всей Земли и больше, чем у какой-либо иной державы, примерно в три раза более, чем в России. Граница России с Китаем длиннее, чем какая бы то ни была иная сухопутная грань двух государств. Россия – самая сильная из соседних Китаю стран. Китай и Россия в оконченной Японской войне честно соблюли, сколько было возможно, давнюю дружбу, договорами закрепленную. У русского народа нет и тени того высокомерного отношения, с каким к китайцам относится большинство других европейцев, и китайцы, сколько пришлось узнать, когда различают «варваров», с русским дружат больше, чем с иным народом. Это потому, конечно, что русские по природе уживчивы, миролюбивы и благожелательны, как сами китайцы. Это все уже крупные задатки в деле союза, но прошлое и особенно неизбежное будущее содержит еще крупнейшие.

В прошлом между Россией и Китаем дружба господствовала даже больше, чем между Россией и Германией, и если за услуги 1859 г. Китай отдал России берег Амура, то это наверстано с лихвой благодушным возвратом Кульджи, а о чем-либо подобном войне между Россией и Китаем не было и помину. Было бы, конечно, еще лучше, если бы за Симоносекский мир Россия не заняла условным образом часть Маньчжурии и тем не вызвала невольной горечи у китайцев, так как за русским занятием Квантуна последовали английское и германское.

Но и это дело, составляющее очевидную ошибку русской политики, теперь благодаря разуму Портсмутского договора по возможности поправлено не без явных потерь, жертв и усилий русских и с явными выгодами для китайской целости, так что и этот неудачный инцидент прошлого надо считать законченным, и у мудрых китайцев должно существовать ясное сознание того, что без содействия России Китаю не уцелеть бы в его современном положении, а также и того, что в близком будущем без помощи России или без опоры на союз с ней Китаю многое грозит, в союзе же все это может быть обеспечено в большей мере, чем без него.

Но если в предстоящем у Китая есть поводы ожидать пользы от союза с Россией, то у нас они и подавно есть, и на первом плане стоит пресловутая «желтая опасность». Хотя по миролюбию, тысячелетием воспитанному Китаем, мне кажутся невозможными события, предсказываемые покойным моим другом В.С. Соловьевым в его прекрасном произведении «Три разговора», тем не менее я склоняюсь к тому, что «желтая опасность» временно выплыть может, толкаемая японцами, а выполняемая преимущественно китайцами. А Россия тут первая, и пусть та опасность будет только преходящим взрывом, все же мы первые должны принять всю его силу, и, чем теснее будет наш союз с Китаем, тем менее вероятности в торжестве японского задора.

Со временем и японцы, конечно, угомонятся, но это будет едва ли скоро, а ближайшее время и будет, наверно, самым критическим для Китая, потому что Китай уже волей или неволей просыпается, свою новую подготовку начинает, свое войско организует. Япония пошла на уступки Портсмутского мира, без сомнения, не почему-либо иному, как потому, что победы достались ей недешево и в числе их потеря около сотни тысяч воинов; Китаю же и миллионная потеря нипочем, если он должен во что бы то ни стало выселять от себя массы избытка рабочих, на всякое дело способных. Физически китайцы более сильны и выносливы, чем японцы, духовно более самостоятельны и покорны и, если бы мудростью не были проникнуты, были бы превосходными воинами, какими их и хотят сделать японцы в своем увлечении нерасположением к «белым расам».

Науськивать против нас китайцев не преминут, вероятно, и кое-какие другие народы, особенно если договорами обяжутся кое в чем помочь китайцам, денежки достанут. Будет хорошо, если мы успеем предупредить и тотчас к обоюдной выгоде новым разумным договором упрочим союз с Китаем.

Если всегда подражательная Япония лет в 20–30 доросла до той силы, которую выказала в войнах с Китаем и с нами, то всегда бывший оригинально самостоятельным Китай может вырасти еще более сильно, и нам это будет тем более пригодно, чем больше мы сдружимся с китайцами к тому времени. Китайцы и русские миролюбивы, семейственны, покладисты, выносливы, монархичны и к ученью склонны. У русских есть то преимущество, что они раньше китайцев прорубили окно в Европу, а у китайцев то, что они раньше и тверже всех народов стали следовать за мудрецами, проповедовавшими великое влияние добрых нравов, не заразившись никакой слащавостью, а потому твердо, даже до жестокости встречая зло и борясь с ним.

Когда Китай братски войдет в общую семью народов, тогда только догадаются по очевидности, какой мудрый и добрый реализм этого народа дал ему возможность размножиться до тесноты, нигде не встречающейся. Да, китайцы правда жестоки, но только там, где они видят зло, и хотя в «непротивлении злу» слышна гуманность, но еще неизвестно, можно ли зло извести гуманностью, если признать, что оно не выводится жестокими карами. Признаюсь, что согласен с китайцами, думающими, что зло имеет неистребимое и вечное существование, к размножению способно, и полагаю, что вход китайцев в мировой союз поможет господству добра больше, чем «непротивление злу», а миру больше, чем союзы двойственные или тройственные, именно потому, что китайцы многочисленнее, миролюбивее и морально мудрее всех других народов, а это говорит немало и без слащавости.

Союз России с Китаем будет предтечей общего мирного союза уже по той причине, что в нем было бы более трети всех людей и он не мог бы быть иным, как чисто мирным и охранительным, тем более что у обоих союзников целая бездна настоятельных внутренних потребностей и столько ресурсов, сколько нет ни в одной паре остальных государств, а показывать кулаки оба таких союзника, как Россия с Китаем, и не хотят, и не привыкли. Думаю, что, служа в некотором смысле противовесом англо-японскому союзу, русско-китайский не только послужит не менее первого делу мира в Азии, но и повлияет на положение обоих союзников в Европе, особенно при вероятности доброго к нему отношения Франции и даже Германии. Только тут надо спешить, а то будет, пожалуй, поздно в разных смыслах.

Говоря о союзах, нельзя не упомянуть о том, что принципиальными нашими союзниками были и останутся южные и западные славяне, но в реальных отношениях охраны и мира союз этот ныне так малозначащ, что над ним при желании краткости изложения нельзя особо останавливаться, хотя забывать и не следует.

Как бы люди ни желали век вечный жить в добром согласии и какие бы союзы государства ни заключали, все же впереди, т.е. в близком к нам времени, или, точнее, в XX в., войн все же избежать нельзя, и, если правительства будут мирить, народы не прекратят воевать и требовать войн. Достаточно читать то, что пишется про отношение армян к татарам и вообще магометанам во многих областях, где эти народности соприкасаются с другими исповеданиями. Нас, очевидно, горсть армян надеется поссорить с магометанами, ведь люди-то деловитые.

Внутренние же нелады легко способны превращаться в войны внешние, чему многие примеры дает вся история последних времен. Быть готовым к войне надо и при союзах самых надежнейших. Нападение нравственно оправдывает охранительные военные действия. Нельзя, однако, отрицать и того, что наступательная война нередко внушается добрыми чувствами, что отлично выставлено в «Трех разговорах» В. Соловьевым. В прошлом, глядя пессимистически, было много войн, вызванных причинами, не находящими надлежащих нравственных оправданий: таковы религиозные войны и все династические, относя к ним, например, и наполеоновские, и нашу Венгерскую кампанию.

Высокие, идеальные побуждения, начиная с религиозных, какими частью оправдываются войны с исстари и до сих пор, ничего общего с войной не имеют, потому что так или иначе преследуют всегда общее и положительное добро, а все, чего может достичь война как суд или поединок, сводится к отрицанию или запрещению да уступке земель и денег. Глядя с возможно оптимистической точки зрения, прошлые войны, даже чисто завоевательно-истребительные, вроде отнятия от негров или индейцев их земель европейцами, велись преимущественно ради целей истории – развить на земле условия для возможности наибольшего размножения человечества и обладания соответственными для того средствами. Этим оправдывается преимущественно колониальная политика. Судить тут будут только будущие судьбы народов, а нам для настоящего времени не следует исходить из чего-либо иного, кроме того, что дано действительностью.

В отношении к самой России нельзя упускать из виду, что ее громадная величина получилась исключительно благодаря стечению обстоятельств, окружавших сравнительно небольшой сознательный союз центральных русских людей. Завоевателей у нас не было ни одного, и завоевательных стремлений у нас не было и нет, да и быть по всему духу народному не может. Пришлось нам со всех-таки сторон только защищаться, а при защите нередко занимать места, из которых наши теснители сами вытеснялись. Нечего вспоминать тут половцев или татар, а достаточно указать на остзейцев, шведов, кавказцев, киргизов, крымцев и среднеазиатов. Огромные края Малороссии, Грузии и Сибири сами пристали к нам, поняв будущую силу России и невозможность держаться самостоятельно. Литва и Польша за свои многочисленные напоры на нашу страну поплатились покорением и разделом, потому что русский реализм выше и крепче их от латинщины навеянных начал.

Войн России пришлось в прошлом вести множество, но большинство их носило характер чисто оборонительный, и мое мнение скажется ясно, если выражу уверенность в том, что, несмотря ни на какие мирные наши усилия, впереди России предстоит еще много оборонительных войн, если Россия не оградится сильнейшим войском в такой мере, чтобы боязно было затевать с ней военную распрю в надежде отхватить от нее часть ее территории.

Что завоевательных войн Россия сама не затеет, в том уверены не только все мы, русские, но и все сколько-либо знающие Россию, которой у себя дома дел кучища, начиная с необходимости продолжить усиленно размножаться; но поползновения на нас самих, на наши земли и народы, на нашу целость и силу с татарами, поляками и Наполеонами не умерли, а развиваются и при стечении обстоятельств (их-то и должна дипломатия проследить) могут, если мы не будем сильны в военном смысле, дорасти до войны против нас, подобной натиску Наполеона, и в этом смысле кроме полного соглашения с Китаем союз с Англией при посредстве Франции был бы сильным предохранителем. Делить нам с Англией нечего. Поход в Индию – бессмысленный в прошлом – просто нелеп для нас в будущем, а соглашение, особенно при полном открытии Дарданелл, не только возможно, но и очень желательно. Возможно же оно только тогда, когда мы в военном отношении будем готовы вполне, иначе с нами в союз не вступят.

Военная наша оборона, очевидно, была и быть должна преимущественно сухопутной, а морской быть ей следует, по моему мнению, сильной ныне только в Черном море и на берегах Восточного океана. Что бы кто ни говорил, все же в настоящее, а тем более в предстоящее время перевес нельзя получить одним воспитанием духа воинов, как в былые времена, и не столько ружья, сколько пушки и мины в этом деле должны занимать одно из первых мест.

Это последнее дело мне знакомо близко, и я с полной уверенностью говорю, что начинать заботы об улучшениях в обороне следует с пороха и вообще взрывчатых веществ. Как во всем другом, надо совершенно бросить и тут систему подражаний и пойти самостоятельно. Теперь дело это стало чисто научным, тут можно и должно идти путем опытов, руководимых теорией, и коли мне при первом приступе к делу удалось уже найти кое-что существенно новое, то я уверен в том, что русские специалисты могут в деле взрывчатых веществ идти сами еще много дальше вперед.

А за порохами следом (не наоборот, как делают теперь) должны идти пушки и минные приспособления. Тут все еще надо много и много разрабатывать, и своих сил найдется немало, хоть и не вдруг. Надо при этом, а особенно при заказе пушек и мин свое иметь прежде всего в виду.

Спешка, которой обыкновенно оправдываются иностранные заказы, – только отговорка, нередко пристрастная и связанная со злыми личными интересами. С этим надо так и сяк покончить, т.е. дать и место, и соответственные вознаграждения русским изобретателям59 и русским производителям, потому что из-за границы мы все же получаем лишь поскребки и полное военное обеспечение возможно только с обзаводством дела всем необходимым.

Так, ничего не жалея, надо тотчас же приступать на берегах Тихого океана к своему военному судостроению, к получению своей местной стали, своих пушек, своего каменного угля. Что-либо лишнее, что придется при этом истратить, останется дома, крупные доли выпадут своим же техникам, рабочим, изобретателям и предпринимателям, а это послужит только к развитию края60.

Государственная дума не выполнит своей задачи, если не выскажется в этих делах категорически, потому что жизненнее и абсолютнее дел этого рода найти трудно. Если замирение с Японией по воле царя и по благороднейшему искусству С.Ю. Витте обошлось без экстренных денежных уплат Японии и без каких-либо ограничений в развитии наших сил на берегах Тихого океана, тем больше поводов, ничего не жалея, быстро на этих берегах создать новые русские силы, а они без промышленной поддержки развиться не могут, начало же ей проще и всего естественнее положить, развивая на месте все необходимое для усиления обороны.

На этом кончу свои заметки по делу обороны, потому что они для «блага народного» дело неизбежное, а быть не может без затраты сил и средств народных, они же, по существу, дела должны служить исходным ресурсом народному труду и развитию благосостояния своей же страны. Так связуются разные стороны дела, и необходимость этой связи столько же очевидна, как невозможность основать оборону страны на войске наемном.

V. Народное просвещение, понимаемое в обычном смысле, т.е. как обучение юношества тому, что может быть так или иначе полезным в предстоящей жизни, связано с общественной и правительственной деятельностью повсюду там, где оно вышло из пеленок и стало действительной более или менее широкой общественной потребностью.