Полная версия

Ну как же себя не обожать?!

Но просвещение, так просвещение – для целей ненасильственного насаждения национал-социализма среди представителей среднего класса доктору Геббельсу хотелось облечь эту идею не больше и не меньше как в проявления европейской культуры. Эта подоплёка и спасла французские, бельгийские и голландские музеи от массового разграбления. Вовсе не арийство мадам, проживавшей на перекрёстке бульваров.

Немцы минимально вмешивались в артистическую жизнь Парижа, несмотря на то, что работы выставлявшихся художников в самой Германии продавали за бесценок или просто показательно сжигали как дегенеративное искусство. Но выставить работы можно было только после письменного заявления: «Я, такой-то, француз, а не еврей». Многие шли дальше, обвиняя евреев – Писарро, Шагала, Сутина и «жидо-марксистского декадента» Пикассо – в разлагающем влиянии на истинно французское искусство.

Становилось ясно, кто есть кто. Матисс об евреях открыто не говорил, но с раздражением отмежёвывался от «космополитов, наводнивших Францию». Так что вовсе не Сталин придумал и преследовал «безродных космополитов», подразумевая, конечно, евреев. Их, безродных, в такой именно терминологии до него сочинили «прогрессивные» с точки зрения СССР французские художники. С Геббельсом и Герингом, «покровителями искусств», напрямую общались Вламинк, Дерэн и полдюжины других. Из-за этого после освобождения Франции Вламинк был обвинён в коллаборационизме и арестован.

Никто не покушался на законодательниц мод. Габриэль Шанель продолжала нежиться в роскошном отеле «Ритц» на площади Вандом, где проводила время со своим немецким любовником, красавцем Гансом фон Динклаге. На рю Камбон (за пол-квартала от служебного входа в тот же отель) возвращалась только когда собиралась кроить платья для новой коллекции. Вот один из её мемов того времени: «Мода – это то, что выходит из моды». Кроила без рисунков и лекал, прямо на манекенщицах. По этим платьям потом делали выкройки по 2–3 варианта на размер. Иногда там же устраивала рауты. Кстати будет сказано, дама была не только талантлива, но и изворотлива. Когда, уже после войны её обвинили в сотрудничестве с оккупантами и собирались судить за коллаборационизм, она поступила как капитан корабля, который без сомнений сбрасывает в море любой ценности груз, чтобы только спастись во время бури. А именно широко анонсировала в газетах бесплатную раздачу духов Шанель № 5 американским солдатам, по флакону на военнослужащего. Вернуться домой с таким французским подарком было для них мечтой, особенно для солдат – негров. В США эти духи, ещё из довоенных остатков, стоили громадные деньги. Выстроилась очередь в полторы тысячи человек. И американская администрация заступилась за хваткую модельершу, которая тут же укрылась в Швейцарии.

Сейчас в очередях около бутиков Шанель, на той же рю Камбон, как оголтелые, мечутся «азиатки» – японские, южнокорейские и и китайские туристки, отнюдь не рассчитывая на бесплатный № 5 и залезая в долги дома. Распорядительница тотчас же вычислила меня как ненадёжного покупателя, стала бюстом оттеснять к двери и громко объявила по-английски:

– Мсьё, вам здесь нечего покупать.

Японки решили, что она объявляет о скидках, стали прислушиваться и обступили нас. Я, обращаясь к ним, громко объявил; тоже по-английски:

– Мадам права. Здесь никому нечего покупать. Весь этот кошмар, – я обвёл вокруг руками, – это старьё сорокалетней давности. Избавляетесь от затаренного. Мне стыдно за беднягу Шанель. Она бы вас мигом вышвырнула на улицу. Впрочем, и на панели вам нечего делать. Фигура не та. Не мешает похудеть

И, протолкнувшись через толпу, вышел из магазина. Оглянулся и увидел, что часть публики потянулась за мной, а на заднем плане жестикулировала разъярённая администраторша. Неплохой финал.

Как бы там ни было, в целом немецкие захватчики щадили французское самолюбие и даже в оккупированной зоне предпочитали не действовать прямо. Кроме того, дорваться до культурных сокровищ мечталось сразу стольким конкурирующим претендентам, что равнодействующая оказалась равна нулю. Единственным случаем прямой претензии на музейный шедевр из Лувра была записка министра иностранных дел фон Риббентропа с требованием выдать ему «Купальщицу» Буше. Как видно, по части нагой натуры пристрастия пятидесятилетнего сподвижника Гитлера мало чем отличались от нижних чинов. Из ответных депеш ясно, что дирекция Лувра прямо не отказала, а попросила уточнить какую именно «Купальщицу», поскольку Буше их изобразил с полдюжины на холстах, в архитектурных нишах и даже на дверях. Кроме того, сделали вид, что речь идёт об обмене картины на равноценную из немецких собраний. Тут компетенция министра оказалась не на высоте и дело заглохло.

Вначале, направляясь в Архивы, я предполагал, что, роясь в переписке, найду такую нервную, стрессовую тематику: «Отдайте картину!» – «Не отдадим!». Ничего подобного, никаких выкручиваний рук. В папках подшиты вежливые письма и вежливые ответы на них по поводу забот сугубо приземлённых: уголь и дрова на отопление отдалённых провинциальных хранилищ, просьбы выделить грузовики и такелажников для транспортировки вещей или утихомирить эсэсовцев, которые решили разместиться в папских покоях замка Фонтенбло и уже повредили уникальную мебель. Все эти пожелания неизменно удовлетворялись германской администрацией; в папках не нашлось ни единого отказа.

Таким образом можно подумать, что экспроприации экспроприированного не произошло. Но неужели оккупанты оказались ни с чем? Вовсе нет. Оставалась масса еврейских культурных ценностей, на которые никакие охранные грамоты не распространялись. Живопись, скульптура, антитквариат, нумизматика, филателия, принадлежавшие уехавшим вовремя евреям или отобранные при аресте, рассматривались как немецкая госсобственность и подлежали вывозу в Германию. Но тевтонская тщательность – не русский набег с шашками. Оценка ценностей проводилась не выдвиженцами из малограмотных деревенских и не красной профессурой, а опытными антикварами и искусствоведами. Прежде чем отправить картины, их следовало измерить, сфотографировать, подтвердить провенанс, степень сохранности, а при повреждениях произвести неотложную реставрацию. Только после окончательного атрибуирования и упаковки вещи погружали в специальные железнодорожные составы и направляли в заранее определённые и подготовленные для этой цели хранилища, в основном в Южной Германии. Для этого в горных местностях были вырыты обширные подземные туннели, снабжённые мощной системой кондиционирования.

Одна беда: для проведения всей предварительной экспертизы требовались серьёзные специалисты, помещения и время. Помещение нашлось – свободные от экспонатов пространства Лувра и бывшие апартаменты Наполеона 111 в крыле, выходящем на рю Риволи. Время, казалось, тоже не прижимало, а вот немецких музейщиков и искусствоведов оказалось недостаточно. Они по недосмотру были мобилизованы в армию, а награбленное тем временем товарными поездами везли практически со всей Европы. Поэтому, после недолгих колебаний, к работе были привлечены оказавшиеся безработными французы.

И тут действие разветвляется. Естественно, для местных специалистов пришлось обеспечить хоть и минимальный, но доступ к документации. Они же, как могли, постарались этим воспользоваться в полной мере: следили за перемещением предметов живописи, скульптуры и антиквариата, с риском попасть в чёрные списки, вели записи и расшифровывали адреса, по которым эти ценности отправлялись. Позже всё это позволило быстро обнаружить местонахождение вещей и вернуть их из Германии. Таких героев и героинь было немало, прежде всего в Зале для игры в мяч, обширном помещении поблизости от Версальского дворца, где когда-то состоялось первое открытое выступление третьего сословия против короля, в самом начале Великой Французской Революции. Немцы превратили этот мемориальный зал в громадный перевалочный пункт конфискованных предметов.

С другой стороны, в так называемой «Свободной зоне» – неоккупированной территории Франции – правительство Виши издало закон о лишении французского гражданства евреев, которые сумели эмигрировать, в основном в США и Латинскую Америку. Это был не просто акт антисемитизма, не мстительное репрессивное законодательство без конкретной цели: вы удрали, так мы вам вдогонку всё-таки напакостим с личными документами, сделаем лицами без гражданства. Нет, цель была в том, чтобы новые правила в качестве юридического обоснования позволили конфисковывать собственность беглецов, в частности их банковские счета и богатейшие коллекции.

Что же касается оставшихся евреев, всё ещё обладавших собственностью, то тут произошла странная вещь. Правительственные чиновники Виши настойчиво советовали им оформлять как бы фиктивные дарственные на имя Французского Государства. В дальнейшем это позволяло бы рассматривать спорные вещи как собственность общественную и, следовательно, не подлежащую вывозу в нацистскую Германию. Таким образом действительно удалось укрыть от конфискации уникальные произведения искусства, среди них полотна Рембрандта, Ренуара и Дега, принадлежавшие семье Ротшильдов. Казалось бы, какой благородный жест государства и понимание патриотов-администраторов, которые, как могли, с полным сочувствием вошли в положение отторгнутого меньшинства. В целом, таким и иными способами в распоряжении Управления национальных музеев оказалось громадное число – не меньше сорока тысяч единиц хранения – первоклассных вещей.

Только через много лет стало очевидно, что эта миссия лишь на поверхности была тонко продумана, красива и полна достойного благородства. Конечно, со временем Рембрандт, Ренуар и Дега вернулись в свои особняки: с банкирами Робером и Морисом Ротшильдами особенно не поспоришь. Приплыли, репатриировались голубчики из США и прилипшее к нечестным рукам пришлось вернуть, хотя к нему было так приятно привыкнуть. Спросили, что думает по этому поводу директор Лувра. Тот дал жесткое и раздражённое интервью. Распалялся, провозгласил, что без этих картин коллекции французских музеев не могут считаться полными. Считай, что братья-банкиры обязаны были их тотчас же ему собственноручно подарить. Однако не прошло, не принесли на оставшемся после погрома антикварном блюде. Нахрапистый тон не помог.

Но с сошкой помельче можно было быть посуровее, особенно не церемониться. И Управление национальных музеев повело себя так же нагло, как и швейцарские банки с еврейским счетами, то есть засекретило списки и соглашалось сообщать о наличии картины, скульптуры или антиквариата только при предъявлении документа, удостоверяющего собственность. Естественно, оставшиеся в живых наследники могли и не знать, куда исчезли произведения искусства, а если и знали, то не всегда сходу могли подтвердить свои права дарственными или купчими. И это при том, что Управление музеями располагало всеми материалами о происхождении вещей, то есть, прежде всего, о том, из каких коллекций они были изъяты, когда и кем реквизированы и где находятся. Но это была уже тайна искусствоведческих тайн.

О самом существовании таких архивов стало известно только в конце 90-х годов прошлого века. Когда одному прыткому репортёру обманным путём удалось проникнуть с видеокамерой в это хранилище, оказалось, что архивы вовсе не предназначались для рассекречивания. Навеки секретно, как принято в России. Выявлять законных владельцев тоже никто особенно не собирался. Администрация так долго занималась беспардонным враньём, что сама поверила в отсутствие документов и забыла, где они находились. Разодранные папки с важной юридической документацией просто-напросто валялись в пыли на полу. Они вообще ни для чего не предназначались, и уж меньше всего чтобы попасть в ухоженный мезонин павильона Сюлли, а затем в распоряжение наследников. Это в том павильоне, где я читал про уголь, про подводы, про крысиный яд. Впрочем, крысиный яд, кажется, сгодился, иначе и папок бы не осталось.

Таким образом, через 65 лет после окончания войны, в Лувре ещё оставалось около двух тысяч так называемых «невостребованных» единиц хранения. Циничная отговорка – «невостребованные», поскольку востребование не поощрялось, хозяев отваживали, как могли, отпирались от наличия какой-либо информации. Остальное частично вернули, частично прибрали к рукам через необъявленные, управляемые вручную аукционы. Хамство дошло до того, что некоторые вещи не постеснялись поместить в открытые экспозиции, например, в музее Орсэ. На требования наследников дирекция повторяла, что без этих вещей государственные коллекции, видите ли, неполны – и точка! Если подумать, то у меня, может быть, тоже карман не полный, но это не значит, что я полезу в чужой, да ещё открыто начну хвастаться украденным.

В конце концов, после публикации в газете «Монд» и волны негодования в прессе была создана специальная комиссия по реституции Администрация неохотно, чиня всяческие препятствия, сквозь зубы стала отвечать на вопросы. Чуть позже, под нарастающим общественным давлением были опубликованы списки вещей и даже началось активное выявление законных наследников. Повторялась та же история, что и со швейцарскими банками, уличёнными в присвоении еврейских активов и процентов с них немного и немало как за пятьдесят лет. Всё под оскорбительным предлогом соблюдения банковской тайны. Хороша банковская тайна, когда для самих вкладчиков она тайна, а банк полвека прокручивает деньги и обогащается.

Дальше – больше. Англичане правильно говорят, что старые грехи отбрасывают длинные тени. Американская исследовательница Э. Карлсгод не клюнула на сладкие речи про «спасателей», не поленилась порыться в документах и выяснила, что на самом деле колаборационистское правительство Виши вместе с Управлением музеев сознательно спланировало всю операцию с «фиктивными» актами дарения. Это был массовый захват еврейской собственности в пользу национальных музеев. Уже после войны те акты «добровольной» передачи вещей государству вдруг перестали рассматриваться как заведомо фиктивные. Их начали трактовать как договоры добровольного пожертвования, оформленные законным образом. Эти дарственные с улыбочкой предъявляли законным хозяевам, когда те пытались получить свою собственность обратно.

Проходило же это под благовидным предлогом «спасения произведений искусства и цивилизаторской миссии Франции в условиях оккупации». Если хорошо подумать, то постоянное выпячивание этой «цивилизаторской» миссии где-то переходит в спесивое арийство, только не антропологического, а культурного колорита. Мы, мол, самые образованные, самые продвинутые в изящных искусствах, и нам кто только не должен. Ведь одно дело, когда в затрапезной гостинице растрёпанная дурёха-хозяйка говорит вам, что французам, вообще-то не нужно мыться, потому что они и так чистые. Вы посмеётесь, да и только, а она обозлится и чуть не переломит себе шею, споткнувшись на засаленном полу. Его тоже мыть не обязательно. Он сам по себе чистый потому что-французский. И совсем другое дело, когда целое государство самоназначается светочем культуры в ущерб своим же гражданам. Особенно тем, кто в данный момент политически менее защищён или преследуется.

Таким способом принадлежавшее евреям искусство со всей тщательностью, уперевшись рогами, спасали от самих евреев. Характерно, что в большинстве французских публикаций, посвящённых перемещённым ценностям, работа Карлсгод упорно замалчивается. Не по нраву. Не по шёрстке. Какая-то американка, безродная космополитка лезет не в своё дело. Какие могут быть сомнения в цивилизаторской миссии великой Франции, блюстительницы культурной моды? Будь эта американка француженкой, точно объявили бы предательницей национальных интересов.

Чтобы исправить положение, культивировались агрессивные, ура-патриотические статейки, трескотня, пропагандирующая «героев», которые в подвалах Лувра укрыли от неприятеля несметные сокровища. Укрыть-то укрыли, но так добротно и надёжно, что спустя полвека после войны никому не показывали и отдавать не собирались, а информацию приходилось выдавливать по каплям. Оно и понятно: одолженные вещи надёжно пристали к рукам.

Кампания по реституции, в свою очередь, заставила начать пересмотр роли уже канонизированных патриотов Сопротивления в области культуры, которым до этого посвящали стихи, которым аплодировали, подле которых ахали и охали, которых засыпали орденами Почётного легиона. К детишкам на школьные праздники этих дедушек и бабушек привозили в инвалидных колясках, а они, шамкая и едва управляясь с челюстями, любили рассказывать о своих музейных подвигах. И вдруг этих святительников и подвижников из Виши неприятно высветил некий мощный прожектор. Вот тут-то былое геройство нежданно-негаданно обернулось более чем сомнительным поведением. Славный легиончик.

Впрочем, такая передряга не впервой, ни во Франции, ни в остальном мире. Так, к примеру, диаметрально сместились оценки в современной России в случае с Александром Невским. Между прочим, добавка «Невский» дана вовсе не по битве при Неве, а по месту владений. Странно читать, но, оказывается, князь этот был, ох, очень не прост. Он был причиной русских междоусобиц, творимых монгольским оружием, просто-напросто татарский прихвостень. Не из всех летописей удалось вытравить указание, что приказывал отрезать носы и выкалывать глаза новгородцам, которые не хотели подчиняться Батыю. Кстати, хорошо известно, что хан официально определил его своим приёмным сыном; владетелю льстило, что Александр прекрасно говорит по-татарски. Усыновление – наивысшее ордынское отличие, для которого, кроме прочих церемоний требовалось брататься. Это вам не просто обняться покрепче, пришлось пить кумыс, в котором его кровь была смешана с кровью родного сына хана. А побратавшись с татарином, надо было проявить лояльность. Потому, возвратясь в княжество, будущий святой отблагодарил нового родственника, послав донос в Орду на своего же младшего брата Андрея. В политических картишках не до братишек. Для Орды это было удобным предлогом опустошить Переяславль и взять Андрея Ярославича в плен.

Незадолго перед смертью Невский внезапно утихомирился, постригся в монахи, приняв схиму под именем Алексия. Присвоение нового имени в психологическом плане означает обновление, очищение, освобождение от прежних пут, а в религиозном контексте – от козней лукавого. Хотелось бы думать, что, наконец, осознал сколь тяжки были прегрешения. Может и осознал, кто знает? Чужая душа – потёмки. Но поздновато. Не спасли ни схима, ни новое прозвище, ибо, в конце концов, отравой-то его извели уже в виде Алексия. Должно быть, долго ждали, когда можно будет дотянуться. Кто отравил так и не выяснилось, да никто и не собирался выяснять. Тот редкий случай, когда умерщвление князя оказалось выгодным всем, хотя и по совершенно перпендикулярным причинам. И приёмному батюшке Батыю, и новоиспечённому ордынскому братцу, и русским оппонентам хана вкупе с Александром Ярославичем. Да и как было не возрадоваться, в особенности новгородцам, которые не забыли обид и притеснений.

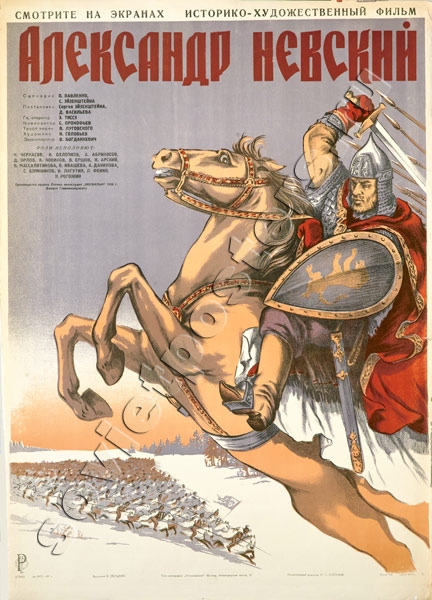

Вот вам и святой-пресвятой, защитник Руси от супостата, чуть ли не Георгий-Победоносец. Только взглянуть на снимок, где анонсируется фильм «Александр Невский», на этот аляповатый плакат с неверным рисунком. Правая нога князя в стремени оказалась слева, а левая неизвестно где. Диагональная композиция сильно напоминает знаменитую суриковскую картину с боярыней Морозовой в розвальнях, которые стремительно уносят диссидентку в ссылку. А для сходства с Георгием-драконоборцем афише не хватает разве что поверженного чудовища. При ближайшем рассмотрении змий-дракон, похоже, увернулся и свалился в пропасть. Конь, дико сверкая очами наподобие поп-певца Филиппа Киркорова, вот-вот должен ухнуть в тартарары.

Я бы не стал разбираться с этим беспомощным плакатом, если бы он поразительным образом не был карикатурно эквивалентен самой кинокартине. Под таким соусом Пётр Андреевич Павленко с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном и препарировали нового святого на потребу диктатору и доверчивому советскому народонаселению, которое всё съест и не поперхнётся.

После этой информации у иного читателя от негодования в худшем случае может случиться инфаркт миокарда, а в лучшем – нехватка воздуха и нарушения сердечного ритма. Я проделал эксперимент с читкой вслух и симптоматика подтвердилась. Если этот читатель опомнился, то сейчас ему (ей) явно неймётся поднять хай и ещё раз вспомнить про известный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», где «всё правильно», «всё как было». Хорошо, что я нынче в Южном полушарии, поэтому весь этот ор по поводу возводимой напраслины вряд ли до меня дойдёт. Нет у меня желания выслушивать излияния ненависти. Сыт по горло. Но вот незадача: тому ревнителю официальных интерпретаций придётся прополоскать рот от пены и схватиться за валокордин с нитроглицерином, ибо я добавлю, что эта кинокартина про благостного князя – не более чем примитивная агитационная подкрутка для фронта и тыла. И фронт, и тыл как реальность уже просматривались в конце тридцатых, начале сороковых годов, когда советским вождям не терпелось развязать войну. Именно тогда возникла острая необходимость в патриотических россказнях, высокохудожественная ложь по заказу и на потребу идеологических отделов тоталитарного государства.

Сценарий было предложено написать идеологически выверенному, теперь полузабытому Петру Павленко, который был приставлен надсмотрщиком-комиссаром при Сергее Эйзенштейне. Того это вполне устраивало. Совокупная ложь про боестолкновения с рыцарями, которых не было (ни рыцарей, ни столкновений), про подвиги Невского была настолько наглой, что историки за голову хватались по выходе фильма на экран. Так же, как в своё время живые свидетели событий тех лет ругались матом после просмотра ленты «Ленин в Октябре» Михаила Ромма. Но, несмотря на враньё, обе агитки в креативной обёртке сработали как надо. Зрителю удалось вдолбить, что это-то и есть историческая правда. Стыд глаза не выест. А теперь запрограммированная публика попытается вдолбить мне про героического князя и рявкает с перекошенной пастью. Такие найдутся, уже встречал.

Что же касается личностного стержня самого режиссёра, то цепляясь одна за другую, такие штучки не могли не привести к творческому распаду. Колёсики зацепляются за колёсики, те задевают рычажок, тот соскальзывает и вдруг всё становится необратимым. Сколько верёвочке не виться… В самом деле, ко второй части фильма «Иван Грозный» рычажок у талантливого от природы Эйзенштейна сдвинулся не туда. И уже навсегда. Режиссёр прогнулся в перегиб, пошёл на профессиональную панель, отмаливая у Сталина место под скудным барачным солнцем. Если говорить о внешних моментах, то касалось это двух болевых точек. Первая – по паспорту тогдашнего образца одна из точек в действительности была не первой, а пятой, знаменитым «Пятым пунктом», то есть графой национальности, которая под этим номером стояла в главном документе. А у режиссёра там значилось еврейство. В антисемитской стране надо было выживать. Вторая же, не менее чувствительная точка определялась статусом Эйзенштейна как известного, но неприкасаемого гея. Неприкасаемость эта была эфемерной, «прикоснуться» могли в любое время, чаще – ночью. И другим знаменитостям с тем же анамнезом пришлось ещё хуже, как например певцу Вадиму Козину. Того укатали в Магадан, несмотря на то, что бывало путешествовал со Сталиным в Тегеран услаждать романсами вождя и союзников по коалиции Черчилля и Рузвельта. Сергею Михайловичу Эйзенштейну тщательно подшивали на живую нитку двух жен, но косметика имиджа не удалась. Как говорили, маэстро был женат дважды, и оба раза неудачно: одна жена ушла, вторая – нет.

Так что Франция никакое вовсе не исключение. И евреи тоже. Поскольку я человек нейтральный, «двух станов не боец, а только гость случайный», могу долго перечислять неожиданные, травматичные и скандальные примеры пересмотра казалось бы навсегда устоявшихся оценок. Особенно это относится к русской истории, которую любят перелицовывать. Каждый старается, как может. Вот ещё два примера, навскидку.

В пятнадцатом веке всю Москву всколыхнула молва, что небезызвестный Василий Блаженный ни с того, ни с сего порушил иконы в старинной церкви на Варварке, поблизости от Кремля, за теперешним ГУМом. Его сумасбродные, а порой и дикие выходки были предметом пересудов в столице. Дурачества эти официально не очень одобряли, но и не обсуждали. Хотя и скривившись, церковные владыки делали вид, что ничего не происходит.

Эдакий современный Жириновский, если кто знал такого психопатизированного персонажа. В отличие от феномена Жириновского, на которого можно было просто цыкнуть сверху и он затыкался, даже бесноватый царь Иван побаивался трогать не в меру речистого сапожника с Красной площади, он же юродивый Христа ради. Но уж такой явный дебош, такое религиозное бесчинство как поломать и затоптать сапогами чтимые, намоленные веками иконы, зашкалило за дозволенное, и Василию не избежать бы битья. Когда взбешённый клир вместе с паствой приступили к нему, он возопил, паясничая: «А вы их поскребите, иконы-то эти, ну-ка поскребите!». Под руку попался образ Богоматери Одигитрии. Когда с опаской поскребли уже изуродованный живописный слой, ревнителям веры и вправду было отчего остолбенеть. Под ликом открылась диавольская рожа, благословляющая левой лягушачьей лапкой вместо перстов. Чёртова обманка, двоевзор, осквернённая, окаянная икона, хотя и привезённая некогда из центра православного мира, града Константинополя. Получалось, что под видом пресвятой девы Марии в этой церкви многия лета истово молились дьяволу, кадили окаянному, возжигали ему свечи.