Полная версия

Лиза

Я был немного обескуражен таким отношением к себе, мне столько говорили, что Лиза очень хотела видеть меня. «Наверное, не узнала», – решил я. Вышло так, что никто ей не сказал, что я здесь. «Пусть события развиваются сами с собой», – подумал я.

Требуются большое искусство и немало времени, чтобы рассадить за столом в небольшой комнате большое количество людей. На меня, как на своего в семье, не обращали внимания. Лизу посадили на почётном и удобном месте. Всё это время я не сводил с неё глаз.

Лиза больше ни разу не взглянула в мою сторону. Я понимал, она чувствует, что я упорно смотрю на неё, и это её беспокоит. Когда к Лизе подошла сестра, она сердито, не беспокоясь, что её услышат, шёпотом спросила её:

– Кто этот урод, который как идиот всё время не сводит с меня глаз?

– Какой урод? – переспросила сестра, обводя глазами окружающих, – и, заметив меня улыбающимся и не сводящим глаз с Лизы, ахнула.

– Лиза, да ведь это Иосиф!

– Иосиф?! – резко повернулась в мою сторону Лиза. – Иосиф! – вскочив с места и уже обращаясь ко мне, смотря на меня широко открытыми от удивления глазами, в которых мгновенно отразилось что-то дорогое ей с детства. – Вот уж никогда не думала, что из тебя выйдет такой урод! Ты был такой красивый мальчик.

– Ну не такой уж я урод! – сказал я, подходя к ней. – А теперь, дорогая сестрёнка, давай всё же поздороваемся. Как-никак мы с тобой не встречались целых шестнадцать лет!

Я крепко её обнял и поцеловал, не по-братски, тремя короткими поцелуями, а одним мужским, чуть более продолжительным, чем это полагается родственникам.

Удивлённую и немного растерявшуюся, я посадил её на стул.

– Я тебя тоже не такой представлял!

– А какой же? – спросила она, смотря мне в лицо, как мне показалось, тревожным и изучающим взглядом.

– Ты много лучше! – ответил я и понял: я сказал и то, что думал, и то, что пришлось ей по душе.

– А теперь, Лиза, подвинься, видишь, все места заняты. Придётся нам с тобой посидеть на одном стуле.

Ни слова не говоря, Лиза подвинулась. Я сел, обнял её за талию, чуть прижав к себе.

– Смотри не упади! – улыбнулся я, заглядывая ей в глаза.

Лиза вспыхнула и сделала попытку отодвинуться, но я крепче привлёк её к себе и упрекнул: – Лиза, упадёшь!

Я был необыкновенно удивлён, когда моя рука ощутила глубокую выемку её талии и крутой, твёрдо-упругий изгиб бедра, а телом почувствовал такой же упругий рельеф всей фигуры. Я не удержался и воскликнул:

– Лиза, а ты далеко не такая хрупкая, какой кажешься на первый взгляд!

Лиза рассердилась, снова сделала попытку отделить мою руку от своей талии и сказала:

– Иосиф, и пяти минут нет, как мы знакомы, а ты говоришь глупости.

– Положим, – ответил я, – мы знакомы с тобой семнадцать лет, это во-первых. Во-вторых, и длительное знакомство не оправдывает того, кто говорит глупости. В-третьих, я сказал, что думал, и не прошло пяти минут, как мы знакомы, а ты уже сердишься на меня.

– Значит, говоришь обдуманные глупости. Совсем я на тебя не сержусь. Но давай говорить о чём-нибудь другом.

– О чём же нам с тобой говорить? Расспрашивать тебя об Америке, о твоих впечатлениях в Москве? Представляю, как это тебе осточертело…

– Иосиф, как ты выражаешься? – с упреком взглянула на меня Лиза.

– Прости, пожалуйста! Я не учёл, что у тебя ещё американское ухо. Но и ты только что выразилась не очень вежливо, назвав меня уродом. Или я в самом деле урод?

– Да нет же! – покраснела Лиза. – Я так долго не говорила по-русски, и всё ещё затрудняюсь в выборе слов. Просто я хотела сказать: очень некрасивый…

– Час от часу не легче! – рассмеялся я. – Даже очень?

– Ты меня смущаешь! Я же не подозревала, что ты Иосиф. Ты должен понимать, что я представляла тебя красивым, подтянутым, в студенческой форме… Словом, таким, какими я помню студентов с детства…

– В студенческой форме? – улыбнулся я. – Студентов в форме ты днём с огнём не разыщешь не только по всей Москве, но и по всему Советскому Союзу. Таких увидишь разве только на сцене в какой-нибудь дореволюционной пьесе. Значит, очень некрасивый?

– Да нет же! Не придирайся, и убери, пожалуйста, руку, мне неудобно… ты совсем не закусываешь.

Я почувствовал, что действительно бессознательно слишком тесно прижимаю Лизу к себе. Немного смутился и убрал руку.

(Разве мы с Лизой хоть на секунду подозревали, какие тесные объятия, и на всю жизнь, готовит скрытое от нас, неведомое наше будущее?)

Лиза была американкой, сравнительно новым человеком и интересной собеседницей, и гости всё чаще и чаще обращались к ней. Дети тоже поминутно её отвлекали, поэтому наш дуэт прервался.

Вскоре один из гостей, куда-то торопясь, попрощался и ушёл. Освободился стул, на который я, не без лёгкого сожаления, пересел. Завязался общий разговор, нимало меня не интересовавший.

Я подманил младшего сынишку Лизы, посадил к себе на колени и завёл весёлый разговор, какой можно затеять с трёхгодовалым человечком. Лиза то и дело изучающе на меня поглядывала и одергивала сынишку, если он схватывал меня за нос или за ухо.

– Так нельзя, Джеромочка!

Спустя некоторое время Лиза встала, извинилась и сказала, что она с удовольствием бы посидела ещё, но дети, и ей пора.

Я вызвался её проводить. Усадив малыша в коляску, я её покатил. Лиза взяла среднего мальчика за руку, и мы не спеша пошли.

– Не понимаю, почему ты показался мне таким некрасивым? – обратилась ко мне Лиза

– Что же тут не понимать? – ответил я. – Я действительно некрасивый, и не от тебя первой это слышу. Ты помнишь меня ребёнком. Судя по рассказам и сохранившимся фотокарточкам, я действительно был симпатичным ребёнком. Кроме того, ты долго жила в Америке, а там вас воспитывают по снимкам представителей так называемого бомонда в иллюстрированных журналах или на образцах фотокарточек киноактеров, вроде Дугласа Фербенкса1 и тому подобных… и вдруг такой контраст.

– Ты, пожалуй, прав… мне в Америке то и дело говорили, что у меня есть сходство с киноактрисой Мэри Пикфорд2.

– Возможно, какое-то сходство есть – рост, фигура, цвет волос… но бросили об этом. Расскажи лучше, зачем ты приехала в Москву и долго ли здесь пробудешь? Путь у нас не короткий.

Нам нужно было пройти по первой Мещанской, до Сухаревской площади, а потом по Садовому кольцу до Малой Дмитровки.

– Вечер такой хороший… мне не хочется сейчас ни о чём рассказывать. Мне это и на самом деле, как ты сказал, осто-черте-не-ло, – с трудом выговорила Лиза.

Я рассмеялся.

– Словечко понравилось?

– Но ты же так выразился!

– От меня ещё и не то услышишь! А тебе такие выражения совсем не идут… ну никак не вяжутся с твоим обликом.

– Хорошо, не буду. О себе я тебе расскажу как-нибудь в другой раз…

– Опять «как-нибудь»! – сердито прервал я Лизу.

– Что «опять как-нибудь»? – не поняв, переспросила Лиза. – Или я снова неправильно выразилась?

Я рассказал ей, что мне передали от её имени и как на меня подействовало это «как-нибудь», когда я первый раз пришёл, чтобы с ней повидаться.

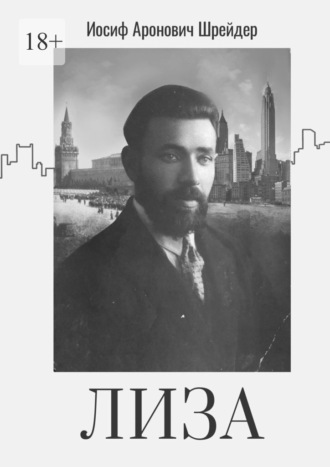

– Какие они фальшивые! – возмутилась Лиза. – Совсем дело было не так. В тот вечер я болела, у меня была температура, сильный насморк и, конечно, плохое настроение. Когда пришёл Мироша и сказал, что ты пришёл, я же им все уши прожужжала, что хочу тебя видеть, и очень обрадовалась. Действительно, из всех родных мне больше всех хотелось видеть тебя. Я хорошо помнила, каким ты был симпатичным ребенком и как нравился мне. На последней фотокарточке, которую я получила три-четыре года назад, где вы сняты вчетвером – Соня, ты, Лена и Мироша, уже взрослыми, – я тебя сразу узнала. Ты не был красивей остальных, но они выглядели чересчур серьёзными и натянутыми, а еле уловимая улыбка и какое-то особенно хорошее выражение твоего лица заставили меня возгордиться, что ты мой брат. На карточке у тебя была причёска, чёрные густые волосы, зачёсанные назад, она так тебе шла. Почему ты ходишь остриженный под машинку?

Последние слова я пропустил мимо ушей и спросил:

– Значит, тебе послали эту карточку? Вспоминаю, я пошёл сниматься с неохотой и поэтому позировал перед фотоаппаратом. Наверно, я тогда подумал о чём-нибудь для себя приятном, внутренне улыбнулся, вот и вышел лучше, чем на самом деле.

– Значит, и бываешь лучше. Не скромничай! Когда папа написал мне, что ты стал студентом, я, помню, была очень довольна. Ты же был первым студентом среди наших родных.

Представляешь теперь, что мне было делать, когда мне сказали, что ты пришёл? Я выглядела так, что и самой себе была противна, и вдруг в таком виде первый раз встретиться с тобой! Я решила отложить наше свидание, пока не поправлюсь, так и просила тебе передать. Может быть, тогда я неправильно выразилась, но меня нужно извинить, за шестнадцать лет я отвыкла от русского языка и ещё часто думаю по-английски, потом перевожу на русский. Теперь мне понятно, почему ты не приходил.

– Ты на меня, Лиза, сердись – не сердись, но я тебе честно признаюсь, не люблю я твоих родичей… Я тогда подумал, что и ты от них недалеко ушла.

– К сожалению, и я чувствую себя в нашей семье не совсем родной… ну как тебе сказать, каким-то чужеродным телом. Да, – задумчиво проговорила Лиза, – получается совсем не так, как я об этом думала в Америке перед отъездом сюда. Когда в 1920 году папу выслали из Америки, я была сильно огорчена, и не только потому, что очень любила папу, но и потому, что с его отъездом фактически оставалась одна в чужой стране, не ставшей мне родной, хоть и прожила в ней десять лет, вышла замуж, родила сына и была беременна вот этим, которого сейчас держу за руку…

– Ты выглядишь такой юной, – прервал я Лизу. – Трудно поверить, что ты мать этих трёх мальчиков. Обратила внимание, как прохожие то и дело оглядываются на нас, что за странная группа? Для Москвы вы все нарядно одеты. У меня, везущего коляску, ни по возрасту, ни по моему более чем скромному одеянию отнюдь не отцовский вид, ты, в свою очередь, ничем не похожа на маму…

– Ну вот, и ты тоже! Чем я виновата, что не вышла ростом? В Америке надо мной шутили, называли «Маленькая хозяйка большого дома». Здесь в магазинах, если встанешь в очередь, обязательно кто-нибудь обратится: «Девочка, ты крайняя?» Невольно оскорбляешься, когда посторонние обращаются к тебе на ты. Что ещё хуже, если оглянешься, перед тобой начинают рассыпаться в извинениях, вроде: я думал… мне показалось…

– Не позавидуешь! – усмехнулся я.

– С отъездом папы, – продолжала Лиза, – рвалась последняя связь с родиной. Тоска по маме, братьям, сёстрам и родине, и так не оставлявшая меня, стала ещё сильней. Жизнь потекла однообразно.

Когда был папа, к нему приходили интересные люди, связанные с революционным движением. Мне приходилось быть участницей и свидетельницей интересных разговоров и споров, и особенно об Октябрьской революции. Ко всему, что было связано с Россией, я прислушивалась с особым вниманием. С отъездом папы это прекратилось.

Мужу посчастливилось получить хорошо оплачиваемую должность в Нью-Гевенском трамвайном обществе, и мы приехали в этот город. Сняли квартиру в двухэтажном коттедже, весь первый этаж, три комнаты, спальня, кухня, ванная комната. Приобрели хорошую обстановку, ковры, холодильник…

Сестра и брат стали комсомольцами. Брат работает в самом большом московском универмаге «Мюр и Мерилиз» и выбран членом бюро комсомольской организации. Сестра вышла замуж за партийного работника, работает и учится. Все ведут большую и активную общественную работу. Даже мама, которая всегда занималась только домашним хозяйством, тоже участвует в каких-то кружках. Словом, все довольны, все живут полнокровной жизнью.

Я получала такие письма, и моя жизнь, несмотря на материальное благополучие, стала казаться мне серенькой, будничной и бесперспективной. Тоска по родине и близким охватила меня с новой силой. А тут ещё и папа в каждом письме пишет, что он обо мне тоскует. Я ведь у него любимая дочь, а мои дети – его первые внуки. Как это ни казалось несбыточным, я всё чаще задумываюсь: хорошо бы и нам переехать жить в Советскую Россию, там такая интересная жизнь, – и время от времени заговаривала об этом с мужем. Какие у нас здесь перспективы? Подрастут дети, какое будущее их ожидает, станут рабочими, в лучшем случае клерками. Дать им высшее образование у нас не хватает средств.

Муж сначала и слышать не хотел об этом, называл меня фантазёркой, но, видя, что я сильно тоскую, хожу сама не своя, а он у меня мягкий во всём, старался мне угождать – и однажды сказал: «Знаешь что, перестань изводить себя. Напиши отцу об этой своей идее, и пусть он посоветует, осуществима ли твоя идея и как».

Я немедленно написала папе подробное письмо, правда, без большой надежды, что из этого что-нибудь получится. Месяца полтора спустя я получила самый обнадеживающий ответ. Мне писали папа, сестра и брат. Все они удивлялись, как это им самим не пришло в голову. Они писали, что в Россию массами возвращаются уехавшие при царском режиме в Америку, Канаду, Англию и другие страны эмигранты – и все они хорошо устраиваются. Я всё ещё оставалась русской подданной, несмотря на то, что много лет прожила в Америке, поэтому визу оформить большого труда не будет стоить. Рекомендовали пока приехать одной, оглядеться, устроиться, а затем выписать и мужа с детьми. С мужем возникнут некоторые хлопоты, так как он хотя и сын эмигрантов, но родился в Америке и поэтому американский подданный, но это уладится.

Родные писали: пора уже объединиться всей семье, так долго оторванной друг от друга. Нечего мне делать, так и писали, в буржуазной Америке. В Советском Союзе с каждым днём становится всё лучше и лучше, а о будущем моих детей и говорить не приходится, насколько оно будет лучше.

Радости моей не было границ. Огорчало, что нужно расстаться на долгое время с детьми. Для меня это было немыслимо, и ни за какие блага мира я этого не сделала бы. Написала, что приеду при одном условии, если они оформят визу не только на меня, но и на детей.

И вот вызов пришёл. Начались лихорадочные сборы, покупка необходимых вещей и подарков для родных. Наших сбережений не хватило, пришлось влезть в долги.

В хлопотах, в сборах, в охватившем меня возбуждении, в нетерпении предстоящей встречи с родными, я как-то не думала, что расстаюсь с мужем на долгий срок – и кто знает, на какой. Я забывала о том, что он останется одиноким, без жены и детей, в которых души не чает, не задумывалась о том, что ему будет невыносимо тяжело.

Только на океанском пароходе, когда пришло время прощаться, при взгляде на его убитый вид, слёзы в его глазах, передо мной во всей наготе встала вся жестокость моего поведения и задуманной поездки. Вместо того чтобы подбодрить мужа, как-то его обнадёжить, я неудержимо бросилась ему на шею. Сквозь рыдания я только и говорила: «Хочешь, я останусь? Хочешь, я никуда не поеду?» Он крепко прижимал меня к себе и тоже рыдал, не в силах вымолвить и слова. Глядя на нас, дети подняли громкий плач, с криком судорожно вцепились в нас ручонками. Вокруг нас толпились пассажиры – и некоторые тоже плакали. Сколько бы это продолжалось? Но неумолимый, оглушительный гудок парохода возвестил отплытие, и мы расстались.

(Да, гудок парохода возвестил, что жизнь совершает жесточайшую трагедию – разрушает семью. Кто мог знать, что спускающийся по трапу рыдающий мужчина только что навеки простился со своей любимой женой и детьми, что никогда он больше их не увидит и не встретит.)

Спустя две недели я была в Москве. Сколько радости, восторгов, нескончаемых разговоров, воспоминаний, удивления, чудесных впечатлений. Сам понимаешь, что значит через шестнадцать лет вернуться в семью, которую покинула десятилетней девочкой, а вернулась мамой, привезя с собой такое богатство, – Лиза кивнула на детей. – В семью, в которой все стали взрослыми. Но прошло несколько недель, и…

– И пришлось с облаков спуститься на землю, – не дал закончить Лизе. – Вот мы и пришли.

– В самом деле! – словно очнулась Лиза. – Я даже не заметила, как мы проделали наш путь. – Вдруг она рассмеялась и, лукаво взглянув на меня, сказала: – А тебе я так и не дала возможности рта раскрыть, хотя мне так хочется всё разузнать о тебе, расспросить, как ты живёшь. Ты же мне ещё совсем чужой, всего три часа, как я тебя знаю. – И, поглядев мне в глаза долгим изучающим взглядом, добавила: – Нет, не чужой! Не понимаю, как могла сразу не узнать тебя. Чем больше в тебя вглядываюсь, тем больше нахожу сходные черты, какие запомнились мне в детстве. И всё же я о тебе ничего не знаю… Вернее, знаю со слов моих родных. Прямо скажу, они не очень лестного о тебе мнения. Они считают тебя ша-ло-па-ем, – с трудом выговаривая слово, покраснела Лиза, но тут же торопливо добавила: – Но я им не верю. – И, опять проницательно взглянув мне в глаза, сказала: – Не может стать шалопаем такой ребёнок, каким я помню тебя.

– Бывают всякие метаморфозы, – усмехнулся я. – Возможно, со своей точки зрения твои родные и правы. У каждого свои взгляды на вещи… Во всяком случае, мне давать самому себе характеристику – занятие не очень приятное и лестное.

Дети всю дорогу под влиянием личных впечатлений не выражали особенного неудовольствия, что на них мало обращают внимания, но у подъезда своей квартиры стали заявлять свои права и выражать нетерпение, чтобы скорее попасть домой. Маленький в коляске крепко спал.

– Ну что ж, маленькая мама, до свидания! – Лиза при этих словах метнула в меня укоризненный взгляд. – Тебе пора приступить к исполнению материнских обязанностей. Уже поздно… Мы с тобой ещё как-нибудь увидимся…

– Не как-нибудь! – возмутилась Лиза. – Я тоже, как и ты, не люблю «как-нибудь». Придёшь завтра! – сказала она приказным тоном.

– Видишь ли, Лиза, я бы с удовольствием, но не очень я люблю ходить к своим родным…

– Пустяки! Приходи обязательно, и лучше, если сможешь, днём… у нас все на работе.

– Хорошо! Пусть будет по-твоему, дорогая сестрёнка. Приду.

IV

Я не спеша возвращался домой. У меня было хорошее, приподнятое настроение, которое создаётся встречей с близким по душе человеком. Я думал о Лизе. Я спрашивал себя: почему женщина, которую я знал ребёнком, будучи сам ребёнком, в обществе которой я сейчас провел пару часов, будит к себе такие тёплые, родные чувства во мне. Я поймал себя на мысли, что ничего похожего я не испытывал не только по отношению к её сестрам и братьям, но и к своим. «Очевидно, – размышлял я, – детский образ Лизы, те чувства, которые запечатлелись в моей детской душе, дремавшие последние долгие годы, всколыхнулись от новой встречи с ней. Но что общего, – продолжал я размышлять, – между девочкой и матерью троих детей? Как можно испытывать к ним одинаковые чувства? Значит, можно», – решил я. В каждом человеке, всю его жизнь, живет ребёнок, сложившийся из детских впечатлений, не у всех одинаковый, но всё же накладывающий на него неуловимый отпечаток и в его взрослой жизни. Детские впечатления связаны были у нас друг с другом, мы узнавали что-то, сохранившееся у каждого из нас с детства, тем более что и чувствовали, и смотрели друг на друга сквозь призму впечатлений и чувств детского, ещё живущего в нас. А чувства были тогда чистые, радостные, тёплые. Как хорошо было сохранить эти чувства и сейчас, не остудить их, уберечь от разочарований, на которые так щедра жизнь. Обязательно завтра пойду к Лизе.

На другой день я пошёл к ней. Не успел я позвонить, как дверь открылась и вышла знакомая соседка.

Спросил:

– Лиза дома?

– Кажется, дома!

Я постучал и услышал голос Лизы:

– Войдите!

Открыв дверь, я не узнал комнаты. Сразу направо часть комнаты была отгорожена гардеробом и буфетом с одной стороны, а с другой – четырёхстворчатой ширмой. Я сообразил, что это, наверное, уголок Лизы, и откинул занавеску, заменявшую дверь. Передо мной предстала идеалистическая картинка: обедающие дети и среди них мама, сама больше похожая на подростка.

Увидев меня, Лиза обрадованно встала. На ней был красивый халатик, очевидно, привезённый из Америки, ещё более её молодящий.

– Иосиф, ты? Как ты вошёл? Я рада, что ты пришёл! Как раз к обеду…

Старшие дети уставились на меня с раскрытыми ртами и ложками в руках. Младший заулыбался, узнав во мне вчерашнего знакомого, которого он дергал за уши и нос и который вёз его в коляске.

Лиза, увидев, что дети перестали есть, сразу вошла в свою, очевидно, привычную роль.

– Это что такое? Сейчас же продолжайте кушать!

Заметив, что её приказание не возымело действия, Лиза повторила его по-английски. Оба старших немедленно принялись за свой суп. Младший продолжал улыбаться.

– А я вижу, мальчики у тебя дисциплинированные…

– Как же иначе? Попробуй распустить таких сорванцов! А тебе, Джеромочка, нужно особое приглашение? Ешь суп!

Джеромочка, как ни в чём не бывало, продолжал улыбаться и хитрюще посматривать то на меня, то на мать. Мальчонка понимал, что он имеет над своей мамой больше власти, чем она над ним.

Я подошёл к нему, посадил к себе на колени.

– А ну-ка, Джером, покажи, как ты умеешь сам кушать?

Мальчик схватил ложку и старательно ею заработал.

Лиза поднялась, принесла из второй половины комнаты стул, тарелки, прибор и налила мне супу.

– Мне не хочется, я недавно ел, – попробовал я отказаться.

– Иосиф, ешь и не заставляй себя уговаривать.

– Право же, не хочется, – продолжал я отказываться.

Тут произошло неожиданное. Ребёнок, сидевший у меня на руках, вдруг схватил меня за подбородок, повернул лицом к себе и с необычайно серьезным видом пролепетал: – Иосиф! Надо кушать! Не заставляй себя уговаривать!

Я и его братишки расхохотались. Лиза стремительно вскочила, буквально вырвала у меня ребёнка и, крепко прижав к груди, воскликнула:

– Джеромочка! Золото моё! Ну какой же ты у меня!

Это была та сценка, какая всю жизнь не забывается. Молодая, сияющая мать, прижимающая к груди ребёнка, отвечающего ей таким же сиянием и жмущего ей щёки своими маленькими ручонками.

Впервые в жизни я подумал: «Какое было бы счастье, если бы у меня была такая жена и такой ребёнок!»

Но Джеромочка сделал своё дело. Для детей я навсегда остался Иосифом, другого обращения они ко мне не знали. Джеромочка его узаконил.

После обеда дети стали проситься гулять.

– Хорошо, идите, но помните, из садика чтобы не смели убегать на улицу, – сказала Лиза. – Иосиф, ты, пожалуйста, проводи их, я пока уложу спать Джеромочку… при тебе он не уснёт… и помою посуду.

– Ты не боишься отпускать детей одних? – спросил я.

– Нет! В садике безопасно, а на улицу они бегать не станут.

– Ты в этом уверена?

– Они один раз это сделали и были наказаны. Несколько дней после этого я их одних не пускала, и они гуляли со мной. Это их не очень устраивает…

– Почему?

– Моё присутствие стесняет их самостоятельность, кроме того, я же не могу долго гулять с ними – и им приходится возвращаться домой значительно раньше, чем хочется.

Когда я вернулся, малыш уже спал. Лиза сидела и чинила детскую курточку. Я ещё раз оглядел убогую обстановку и сказал:

– Да-а! Твой уголок здесь ничем не похож на твой американский коттедж.

– Разве только это? Одна кухня чего стоит. Входишь в неё как в большую лудильную мастерскую, копоть, вонь, шум. Из-за одного только примуса жить не захочешь, то он коптит, то не горит, то шипит… Изволь на этом примусе обед приготовить, чай вскипятить, воду для посуды нагреть, а стирка, сушка белья… У вас это называется раскрепощение женщины, потому что она вдобавок ко всем этим удовольствиям работает восемь часов на фабрике или предприятии и, прежде чем вернуться домой, вдоволь набегается по магазинам. У нас в Америке, в капиталистическом рабстве, как любят выражаться мои брат и сестра, я была от всего этого избавлена. У нас сервис… Ты знаешь, что такое сервис?

– Представляю… читал.

– Здесь всё не так, как мне писали. Я ехала в социалистическую страну. А что это за социализм? Идешь по улице, на каждом шагу частные магазины и лавочки, говорят, есть даже частные фабрики. Одни ходят в нарядах, что называется, в шелках и бархате, другие бедно одеты, вроде тебя. На перекрёстках и в трамваях даже нищие попадаются с протянутой рукой. Комнату теперь в Москве почти невозможно найти. А безработица?

В Америке безработицы давно и в помине нет. У нас «просперити», выбирай работу, какую хочешь и какую угодно. Мой муж не имеет специальности, работает контролёром в трамвайном обществе и зарабатывает достаточно, чтобы не только жить в хороших условиях, но и делать сбережения. Разве иначе я бы могла позволить себе такую дорогостоящую поездку в Советский Союз? На что может здесь рассчитывать мой муж? Сколько времени понадобится, пока он получит работу? Хватит ли его заработка, чтобы содержать такую большую семью, как наша?