Полная версия

Собор. Роман с архитектурой

– Непременно разлюблю, – пообещала Элиза и, отвечая на его поцелуй, неудержимо расхохоталась.

VIIIМинул январь, прошел февраль, наступил март.

В последнем, отчаянном и бесплодном усилии сохранить империю и свою власть Наполеон спешно собирал новую армию. Слепо веруя в свою уже угасающую звезду, отвергая с упрямством безумца предложения мира, которыми тогда осыпали его монархи Европы, император готовил для новой бессмысленной бойни пятисоттысячную армию, последнюю армию империи. Полки формировались с необычайной быстротою. Но то были не прежние полки – о нет! Нарядные мундиры нелепо и жалко свисали с узких плеч новобранцев, кивера наезжали на лоб, смешно торчали над безусыми, не знавшими бритвы лицами. В армию были призваны уже не восемнадцатилетние юноши, а пятнадцати-шестнадцатилетние подростки…

Это были те самые дни, когда, тщетно пытаясь сломить упорство Наполеона, Меттерних[16] задал ему свой страшный вопрос: «Ну а потом? Когда погибнут эти солдаты? Решитесь ли вы объявить новый набор?»

Извещение о призыве в когорты национальной гвардии Огюст де Монферран встретил внешне спокойно, ибо в душе был к этому готов. Однако втайне он испытывал смятение и ужас, не столько от возможности гибели, сколько от сознания полного крушения своих планов и надежд. Он видел обезлюдевший, опустевший Париж. Он понимал, что сбывается и, увы, сбудется скоро недавнее предсказание Персье, и разоренная Франция надолго забудет о храмах и дворцах… Едва родившись, новый мир мог умереть, убитый одним из тех, кто некогда так его защищал…

Полковник Дюбуа, в чье распоряжение поступил сержант Монферран, поручил ему формирование 2-й Версальской роты и распорядился спешно догонять с нею уже выступивший в направлении Дрездена полк.

Огюсту оставалось два-три дня на улаживание своих дел в Париже, да ему, собственно, и нечего было улаживать. Он лишь договорился с Молино о возможном возвращении на службу, простился с родными, вызвав бурные слезы отчаяния у тетушки Жозефины, и последний вечер провел вдвоем с Элизой, перед тем лишь на два часа заглянув к Модюи и поздравив его с тем, что тот как всегда благополучно избежал призыва.

К этому времени между Огюстом и Элизой уже произошло несколько ссор. Часто бывая в цирке, он стал ревновать ее ко всем, кто выказывал юной наезднице свое бурное восхищение и поклонение, его бесило, что она продолжает допускать поклонников в свою уборную, он злился, находя в ее комнате привезенные кем-то цветы. Элиза отшучивалась в ответ на его колкие упреки, иногда пыталась серьезно объяснить ему, что это в жизни цирковой артистки неизбежно, однако он, внешне принимая ее объяснения, в душе злился еще сильнее. Злость его вольно или невольно подогревал Антуан, продолжавший открыто ухаживать за Элизой на правах друга, а порою как бы между прочим рассказывавший Огюсту о посещавших ее кавалерах и о том, сколь любезна она бывает с ними в отсутствие своего любовника.

Однажды он увидел на ее шее жемчужное ожерелье, и, вспыхнув от подозрения, не постыдился спросить ее, откуда оно взялось. Мадмуазель де Боньер ответила, что давно уже купила его себе, но Огюст не поверил, и подозрение его превратилось в полнейшую уверенность, однако он не стал устраивать сцен и просто ушел в тот вечер к себе домой. На другой день он имел глупость показать свою досаду и ревность Антуану, и тот заметил, пожимая плечами:

– Мальчик мой, ну а что в том такого? Она – звезда, а звезды светят всем. Ты же знал, кто она. Вот если жена станет тебе изменять, дело другое. У красавиц цирка не бывает ни первой, ни последней любви…

– Но я был первым и хочу остаться единственным! – в ярости воскликнул Огюст.

– Ты был первым? – поднял брови Тони. – Вот это новость! А ты уверен, что не ошибся?

После этих слов Огюст неожиданно для самого себя закатил другу оглушительную пощечину. Модюи вскочил, красный, как не остывший уголь, отчаянно выругался и закричал, что Огюст сошел с ума, и что за такую выходку стоит его проучить…

В ответ на это Монферран сощурился и совершенно спокойно воскликнул:

– Дуэль? Изволь же, Тони! А ты не забыл, как я стреляю?

Антуан смешался.

– Я помню. Каска жандарма… Я помню, что ты спас мне жизнь.

И вместо того, чтобы уйти, как он собирался сделать, Модюи с унылым видом забился в угол и погрузился в молчание, а через пять минут попросил у друга прощения. Огюст, уже жестоко раскаявшийся в своем поступке, с радостью простил его и в свою очередь попросил забыть о пощечине…

После этого случая молодой архитектор перестал изводить Элизу своей ревностью, он сделался весел и спокоен, но в этом спокойствии она угадала растущее охлаждение…

И все-таки, собираясь на войну, он пришел к ней последней.

– Будешь опять молиться за меня? – спросил он, играя ее распущенными по плечам черными волосами.

Она обняла его и поцеловала, так горячо, так испуганно и нежно, что он внезапно понял, как лживы и глупы были все его сомнения, и ему сделалось стыдно. Он стал целовать ее глаза, из которых готовы были пролиться слезы, и обещал ей то, чего обещать невозможно: что не будет убит.

– Я вернусь, и мы обвенчаемся! – уверял он, в эту минуту начисто забыв о мадемуазель Люси Шарло, своей невесте, о связях мсье Шарло, о позорном для невесты дворянина занятии Элизы.

– Я люблю тебя, Анри! – твердила Элиза, прижимаясь к нему, сдавливая в груди рыдания. – Я тебя люблю!

И он снова, как в первый день их близости, почувствовал себя счастливым.

А утром они расстались.

2-я Версальская рота присоединилась к армии под Дрезденом. И ее вместе с другими ротами, полками, бригадами закружило кровавое колесо войны.

После катастрофы под Лейпцигом, после чудовищной бойни, погубившей с обеих сторон более ста тридцати тысяч человек и окончательно разбившей веру французов в возможность победы, отступление французской армии превратилось почти в бегство. В армейских частях уже мало кто удивлялся дезертирству.

За десять месяцев сражений Огюст, как ему казалось, повзрослел на десять лет. Он увидел и испытал столько страшного, немыслимого, не укладывавшегося в его сознании, неприемлемого для его натуры, что его душа как будто отупела. Постоянный страх смерти, который он внешне никогда и никак не проявлял, слывя одним из самых отважных бойцов в полку Дюбуа, этот липкий, омерзительный страх до глубины заполнил все его существо и породил глухую злобу, вернее, некую почти истерическую ярость против нескончаемой кровавой вакханалии, к которой он, Огюст, строитель, созидатель, не имел и не желал иметь никакого отношения. Он стрелял без промаха, не раздумывая, будто в бреду или кошмаре, вскидывал и опускал саблю, а из глубины сознания в эти мгновения вдруг поднималась мысль: «Что же это?! За что?! За что меня, человека, заставляют убивать других людей?! А им за что меня убивать? Ни я им, ни они мне, никто из нас друг другу не мешает! Мне страшно!»

Он видел сражение под Лейпцигом, проявил в нем отвагу и был произведен в чин старшего квартирмейстера, но звание офицера штаба теперь не давало почти никаких преимуществ в бегущей армии…

Отупение Огюста внезапно исчезло, когда французская армия, преследуемая русско-австрийскими войсками, оказалась прижатой к реке Об возле Ла Ротье. Это была уже земля Франции, и здесь Монферрану вспомнились вдруг слова Персье о том, что, погибая, Наполеон увлечет Францию за собою… Его охватил ужас, затмивший злобу и даже самый страх смерти, ее породивший. «Неужели все погибло?! Неужели погибла Франция?!» – поразила его новая, острая отчетливая мысль.

Сражение при Ла Ротье состоялось 1 февраля тысяча восемьсот четырнадцатого года и закончилось отступлением французов, за несколько часов потерявших четыре тысячи человек убитыми и около двух тысяч пленными.

Полк Дюбуа, к несчастью, оказался в стороне от Лесмона, где существовал единственный мост через стремительный Об, и был обречен на уничтожение.

Какой-то крестьянин, которого привели к полковнику разведчики, уверил его, что в нескольких милях выше по течению есть брод. Дюбуа великолепно понимал, что переходить ледяную стремительную реку смерти подобно, но то была еще смерть сомнительная, а настигавшая полк русская картечь несла смерть несомненную, и полковник решился. Густыми залпами, истратив последние патроны, он отбросил назад нажимавшие на него казачьи отряды и стремительным маршем двинул полк к названному крестьянином месту. Перед тем солдаты выдержали длительный бой, а весь день накануне непрерывно отступали, почти двое суток никто ничего не ел, однако страх заставил людей, едва передвигавших ноги, бегом броситься к своему спасению.

Монферран был в этот день при Дюбуа, ожидая, что его, как штабного офицера, могут отправить с донесением в соседнюю часть, однако полк с самого начала боя был отрезан от остальной армии, и послать никого никуда уже было нельзя, да в том и не было надобности. Дюбуа, старый вояка, как все истые солдаты, туповатый и бесхитростный, не выносил Огюста, видя в нем, во-первых, аристократа, во-вторых, «чертова умника», и в-третьих, презренного щеголя. (Щегольство Монферрана выражалось исключительно в том, что в самых тяжких условиях боевого похода он умудрялся каждый день дочиста мыть шею, и воротник его мундира поэтому не был засален, а еще в том, что он имел несчастье однажды в присутствии полковника почистить ножичком ногти). Дюбуа, правда, ценил его смелость, но терпеть не мог его манеры самостоятельно рассуждать. И в этот день Огюст весьма некстати проявил эту манеру.

Шагая рядом с полковником в авангарде пешего строя (в полку было всего несколько лошадей, и последние три пали этим утром), квартирмейстер заметил командиру, что в это время года брод на реке едва ли пригоден к переправе: зима была нехолодной, часто шли дожди. Об вздулся, несся, как сумасшедший, куда уж было изнуренному отряду бороться с этой рекой?

Дюбуа, одолеваемый тревогой и без этого замечания, взорвался и заорал на своего подчиненного, будто на школьника, сразу вылив все скопившееся против него раздражение. Он орал, что воюет не первый десяток лет и что лучше какого-то мальчишки знает, что под силу его солдатам, а что нет, и дальше все в том же духе. Взбешенный Огюст молча проглотил все эти оскорбления, но когда полковник язвительно спросил, не боится ли мсье квартирмейстер водою Оба слишком чисто отмыть свою шею, молодой человек совершенно спокойно ответил ему:

– Боюсь, что вода Оба смоет не только грязь с солдатских шей, но и перхоть с их волос, господин полковник, а ваша треуголка вместе со спрятанными в ней секретными документами, которые вы не догадались еще вчера отправить по назначению, поплывет вниз по реке, прямо к неприятелю.

Дюбуа закипел от ярости, но не успел вновь накинуться на Огюста. Из-за крутых уступов берега показалось как раз то самое место, к которому они стремились. Там, как и указывал крестьянин, почти возле самой воды сгрудились, заполняя естественную впадину (русло пересохшего ручья), длинные старые сараи, брошенный винный склад, а выше по берегу стояли несколько домиков, судя по всему, тоже опустевших.

Полк, вернее то, что от него оставалось, то есть чуть больше половины уцелевших солдат, кинулся к воде, не страшась ее холода. И тут же убедился в полной невозможности переправы: первые же шаги смельчаков заставили их погрузиться едва ли не по грудь.

– Этот крестьянин – изменник! Здесь вообще нет никакого брода! – завопили несколько голосов.

Наступил настоящий хаос. Обезумев, вопя и ругаясь, плача и хохоча, солдаты сшибли двери с сараев, ворвались в них и стали выкатывать оттуда оставшиеся бочки, но они оказались пусты, вина в них не было.

Дюбуа, поглядев на них, ничего не крикнул, не отдал ни одного приказа, только отвернулся и, опустив голову, безнадежно махнул рукой.

– Они не сумеют теперь даже достойно умереть на глазах этих варваров! – вырвалось у старого полковника.

Огюст, в первые мгновения не менее всех потрясенный происшедшим, услышав эти слова своего начальника, вдруг встрепенулся.

– Мсье, но ведь мы их намного обогнали! – воскликнул он, подойдя вплотную к Дюбуа. – Берег неровный, от их лошадей мало проку, они от нас отстали на час, а то и больше. Можно успеть переправиться.

Полковник резко вскинул голову и возмущенно посмотрел на квартирмейстера.

– Увас от страха помутился разум? – спросил он, кривясь. – Или вы думаете за час научить всех нас, грешных, летать?

– Это мне не под силу, – возразил Огюст. – А вот мост построить здесь можно за полчаса.

Услышав это, Дюбуа покраснел настолько, что лицо его сделалось ярче мундира.

– Послушайте, мсье ученый муж! – взревел он. – Ваша ученость, кажется, повредила ваше здоровье! Какой мост?! Где?! Вы видите, как широка река?! И из чего строить, черт бы вас побрал?! Да если бы и было из чего, любой мост строится ну хотя бы за несколько часов!

– Неправда! – Монферран не замечал оскорбительного тона командира и его обидных слов, ему было уже не до того: на глазах его погибал весь полк. – Неправда, мсье! Понтонный мост можно навести гораздо скорее.

– Пон-тон-ный?! – Дюбуа терял последние искры терпения. – А где вы возьмете понтоны, мсье сумасшедший?!!!

– Да вот же они, смотрите!

И Огюст указал полковнику на пустые винные бочки. Полковник несколько мгновений недоуменно молчал, взирая на них, потом вдруг переменился в лице.

– О, Господи, как просто! – вырвалось у него. – Но… Но как их закрепить? Чем?

– Веревками, – быстро объяснил Монферран. – Обоз мы бросили, но веревок-то осталось полно, их захватили, слава Богу… На том берегу растут деревья, это избавит от необходимости вбивать столбы. А бочки надо просто пробивать с двух концов по днищам и нанизывать, как бусы. В два ряда. А на них доски хотя бы вон от того сарая, он не прогнил. Лошади по такому мосту и то прошли бы, а люди пройдут совсем легко.

– А продырявленные бочки не потонут? – задыхаясь, спросил Дюбуа.

На этот раз Огюст сам едва не вышел из терпения.

– Послушайте, полковник, вы когда-нибудь имели дело с физикой?

Дюбуа в свою очередь тоже не подумал обижаться. Он повернулся к метавшимся вдоль берега солдатам, часть из которых уже повалилась в разбросанное возле сараев сухое сено, и прорычал тем тысячу раз знакомым им львиным рыком старого наполеоновского командира, который умел приводить в чувство даже самых неопытных бойцов, потерявших присутствие духа:

– Солдаты, слушайте команду! Панику прекратить! Всем встать в строй и приготовиться к постройке моста через Об. Слушать распоряжения старшего квартирмейстера!

Солдаты оторопели. Затем в массе их сразу произошла перемена. Испуганное стадо исчезло, и на берегу реки вновь собрался полк, растерзанный, изнуренный, но еще готовый к борьбе за жизнь.

– Разрешите начать? – спросил Огюст полковника.

– Начинайте! – ответил тот.

И вдруг ухватился за рукав мундира квартирмейстера и, сверху вниз заглядывая ему в лицо сверкающими, будто в лихорадке глазами, выдохнул:

– Орден Почетного легиона! Вы слышите, Монферран… Орден Почетного легиона, если вы это сделаете! Даю вам слово!

– Благодарю за честь! – коротко, как полагалось по уставу, ответил молодой человек и бегом кинулся к солдатам.

«Нанизывание» бочек на веревки продолжалось не более пятнадцати минут: вдохновленные возможностью спасения, солдаты работали, позабыв об усталости и голоде. Одновременно человек двадцать разбирали сарай и из досок нужной длины связывали своего рода «циновки», которые должно было затем настелить на двойной ряд бочек. Еще шесть человек поспешно вкапывали возле самой воды два высоких столба, чтобы укрепить веревки.

Когда «бусы» достигли нужной длины (а ширину реки Огюст довольно легко определил на глаз, ибо привык к такого рода измерениям и никогда в них не ошибался), солдатам снова был отдан приказ построиться.

Перенести конец веревки на другой берег и закрепить его на дереве Огюст решил сам. Он хорошо плавал, но прошло минут десять, прежде чем ему удалось, после отчаянной борьбы с течением, выбраться из ледяной воды… Когда он крепил веревку, его била дрожь…

Еще пять минут, и два ряда бочек закачались, по-змеиному изгибаясь между берегами Оба, и солдаты принялись лихорадочно укладывать на них доски.

Не дожидаясь, пока они закончат, Огюст, прыгая с бочки на бочку, рискуя соскользнуть и вновь выкупаться, вернулся на правый берег.

– Мой полковник… – начал он, приближаясь к Дюбуа и поднимая дрожащую руку к наспех надетому киверу, – докладываю, что…

Но Дюбуа, не дослушав, заключил его в объятия.

– Спасибо вам, мальчик мой, спасибо! Вы спасли полк. Взгляните на солдат: благодаря вам эти люди сегодня не умрут, а это немало. Ну а теперь готовьтесь принять на себя командование полком и довести его до остальных частей.

– Что? – не понял Огюст. – Вы сказали?..

Полковник положил руку на плечо молодого офицера и, стиснув пальцами эполет, быстро заговорил:

– Послушайте, Монферран, вы же знаете: вчерашние перестрелки и сегодняшний бой уничтожили почти половину полка, и все старшие офицеры, кроме меня, погибли или тяжело ранены. Кто-то должен здесь остаться, прикрыть отступление полка и уничтожить мост… А полк я доверяю вам. И сейчас отдам приказание младшим офицерам передать командованию, что вы представлены мною к ордену Почетного легиона.

– Нет, полковник, – возразил Огюст, которого растрогали слова сварливого вояки, а сознание совершенного подвига наполнило новым мужеством. – Нет, вы не имеете права оставить полк.

– Напротив, – Дюбуа был мрачен и спокоен. – Я же поверил этому мерзавцу-крестьянину, я привел их всех сюда, не послушался ваших советов, и…

– И не приди мы к этим бочкам, все равно бы все погибли! Нет, вы напрасно себя вините, и в любом случае без вас солдаты не доберутся до нашего арьергарда. Разрешите мне остаться. Вы видели, как я плаваю, и мундир у меня все равно уже мокрый…

Дальнейшее разворачивалось с кошмарной и неправдоподобной быстротою.

Едва Монферран и отобранные полковником пятеро солдат заняли позицию под прикрытием брошенных крестьянских домишек на высоком горбу берега, как за деревьями негустого леса, подступавшего близко к реке, раздался конский топот, и послышалось несколько выстрелов.

– Казаки! – воскликнул один из солдат, различив среди листвы уже знакомые всем русские мундиры.

– Не стрелять! – приказал квартирмейстер. – Пусть покажутся – у нас всего тридцать шесть патронов – последние…

Он оглянулся на реку. Сверху хорошо было видно, как тянется по тонкому, качающемуся мостику шеренга полка. Впереди тащились несколько пар солдат с носилками, они несли раненых, тех, что сумели вынести страшный переход.

«Если сверху казаки откроют по ним стрельбу, то перебьют многих, даже шальными пулями!» – подумал Монферран.

И вдруг подскочил на месте, пораженный неожиданной спасительной мыслью.

– Лонже! – крикнул он молодому солдату, который первым заметил казаков. – Быстро вниз! Вот вам огниво, и живо поджигайте солому! Поджигайте сараи! Дым закроет мост, и они ничего не увидят. Потом и нас прикроет дым! Ну, марш!

Молодой солдат прямо-таки скатился к сараям, и еще через минуту сено, доски, утлые трухлявые крыши бывших складов дружно занялись огнем.

В это время казачий отряд выскочил из леса и вскачь двинулся к домишкам.

– Огонь! – скомандовал Огюст.

Треснули шесть выстрелов, и на них ответил мощный ружейный залп, однако казаки стреляли вслепую, и никого из французов не задели, тогда как трое из них свалились с лошадей.

В отряде произошло замешательство. Многие казаки осадили лошадей.

– Целься! Огонь! – снова крикнул квартирмейстер.

Опять затрещали выстрелы. Еще двое всадников упали, трое, очевидно, были ранены, ибо кони их вскинулись дыбом, и сами они припали к седлам.

– Кто мажет?! – яростно прошипел Огюст. – Почему выстрелов шесть, а попаданий пять? Я вам помажу! Целься! Огонь!

Перезаряжая ружье, Огюст заметил, что из рукава его мундира стекает уже не мутноватая струйка воды, а что-то куда более темное.

– Тьфу ты, куда же меня царапнуло? – с досадой подумал он. – Локоть, кажется… Ах, не до того! Успеть бы только… Мост они уже перешли…

И он опять закричал:

– Целься! Огонь! А теперь вниз, вниз, не то они нас здесь накроют! Вниз и за горящие сараи!

Расстреляв патроны до конца и уверившись, что полк Дюбуа исчез за рощей на левом берегу, Монферран принял решение отходить, ибо казаки уже спускались к воде, и одна минута промедления могла погубить шестерых французов.

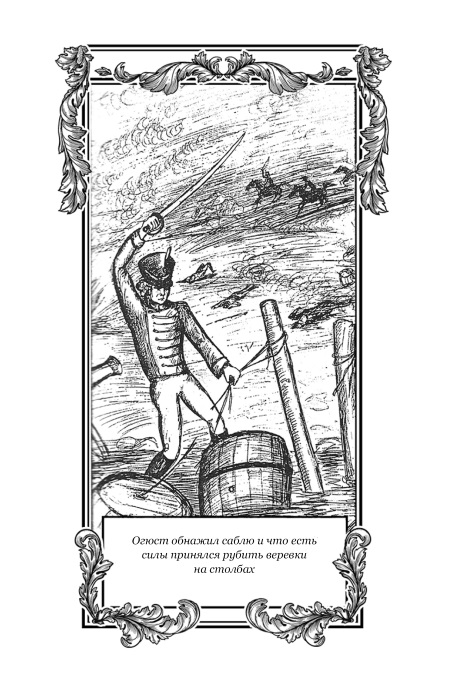

– Быстро всем на тот берег! – приказал он солдатам. – И рубите канаты моста! Живо!

– А вы, мсье квартирмейстер? – спросил один из солдат.

– Без вопросов, черт возьми, когда вам приказывают! С этой стороны канаты тоже надо отрубить, не то бочки останутся господам русским, и они могут вновь навести мост! Вперед! Я переплыву реку и вас догоню. Дым меня прикроет…

Говоря это, он вытащил из-за пояса пистолет и сквозь просвет в клубах дыма выпустил последнюю пулю в приближающихся казаков.

Солдаты поспешно перешли Об по мосту, и когда последний из них, выскочив на берег, кинулся с ножом к веревочным креплениям, которые уже резали четверо его товарищей, Огюст обнажил саблю и что есть силы принялся рубить веревки на столбах. От пылающих сараев исходил жар, летели искры, и мокрый мундир молодого офицера за минуту почти совершенно высох. Он стал задыхаться в дыму, однако сумел перерубить все узлы и с облегчением увидел, что «бусы» из бочек быстро поплыли вниз по реке.

Тогда Огюст повернулся к воде и уже собирался снова нырнуть, тем более, что теперь ему страстно хотелось ощутить холод реки, но на пути его внезапно появилась фигура с ружьем, и возле своего лица он увидел тусклую сталь штыка.

– Прочь с дороги! – закричал квартирмейстер, со всего плеча ударяя саблей по штыку.

От его яростного натиска казак отступил, споткнулся на неровном скате берега и опрокинулся навзничь. Он оказался прямо под ногами офицера, и тот занес саблю, собираясь нанести новый удар и очистить путь к реке, которая была теперь в двух шагах от него.

– Ма-а-ма! – вскрикнул вдруг звенящий мальчишеский голос.

И Огюст увидел перед собою, под своей занесенной рукой круглое, совершенно безусое лицо подростка с вытаращенными, вперенными в лезвие сабли голубыми глазами.

– А! Молокосос несчастный! Дома надо сидеть! – прорычал Монферран и, отведя саблю в сторону, прыжком обогнул скорченную на земле фигуру.

Но он опять не добежал до воды. На него, вынырнув из клубов дыма, накинулся здоровенный детина в офицерском мундире, с длинной саблей в руке. Его лицо, покрытое копотью, усатое, злое, выражало неистовую решимость.

Огюст понял, что все решится в несколько следующих мгновений, а его чутье, чутье уже бывалого опытного воина, подсказало ему, что этот враг пощады не даст…

Русский офицер фехтовал великолепно, и уже после нескольких его выпадов квартирмейстеру пришлось отступить, и он оказался вплотную к пылающей стене сарая, часть которой уже рухнула, образуя огненный провал. Дальше некуда было отступать, и Огюст, видя, что противник превосходит его в искусстве владения саблей, решился на отчаянный ход. Сделав обманное движение, заставив врага широко шагнуть вперед и утратить таким образом свое преимущество в росте, квартирмейстер изо всей силы нанес удар по основанию его сабли, рассчитывая выбить ее у офицера. Страшная ошибка! Монферран слышал, но в эту минуту позабыл о небывалой прочности русских клинков. От удара лезвие его собственной сабли разлетелось пополам, в руке его остался обломок длиною в ладонь, а сам он от толчка и от неожиданности потерял равновесие и упал на спину, к счастью для себя, не в огонь, а в промежуток между двумя пылающими бревнами.

В этот миг он сам оказался в том же положении, в каком минуту назад был мальчишка-казак. Его противник взмахнул саблей и несколько мгновений смотрел на лежащего, будто прикидывая, куда поразить его длинным голубоватым лезвием. Огюст понял, что если он вскрикнет или сделает попытку заслониться от удара, то будет немедленно убит: враг словно ждал от него проявления малейшей слабости. И он не шелохнулся, спокойно глядя в искаженное ненавистью лицо офицера. Но, наконец, нервы его не выдержали, и он сказал, тщетно пытаясь перевести дыхание:

– Послушайте, мсье, мы с вами не в театре. Сцена затягивается. Рубите, наконец, или дайте мне встать.

Офицер тихо и хрипло выругался, затем отступил на полшага и чуть ниже опустил свою саблю.

– Вставайте! – проговорил он на довольно правильном французском языке.

Собрав остатки сил, Огюст поднялся на ноги. У него начала кружиться голова, и в сознание вдруг проникла мысль, полная безумного отчаяния: «Плен! Я в плену! Господи, да что же это такое?! Лучше бы он убил меня!»