Полная версия

Альтернативная чистка трубопроводов

Альтернативная чистка трубопроводов

Юрий Шевченко

© Юрий Шевченко, 2020

ISBN 978-5-0051-9150-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

В настоящей монографии описана крупная программа по созданию производства очистных резиновых оболочек, которая включает не только исследования по конструкции, рецептуре и технологии, но и разработку методических указаний по применению очистных оболочек для альтернативной очистки внутренней полости трубопроводного транспорта.

Впервые описана альтернативная чистка магистральных газопроводов с неравнопроходной запорной арматурой, подкладными кольцами и поворотами под прямым углом от различных твердых и жидких загрязнений. Приведены примеры очистки магистральных газопроводов, примеры очистки сложных участков нефтепроводов от парафинов и асфальтено-смолистых веществ, а также паропроводов заводских тепловых коммуникаций.

На основании патентной проработки выявлены основные тенденции развития очистных устройств и способов очистки внутренней полости трубопроводов.

В целом монография послужит повышению стабильности работы трубопроводного транспорта.

Введение

Современная мировая система транспортных магистральных трубопроводов имеет такое же жизненно-важное значение для человечества, как и система кровеносных сосудов для человека.

Чистка трубопроводов является исключительно эффективным средством профилактики и лечения хронической болезни трубопроводов – засорения и закупоривания, этими своеобразными «холециститами» и «тромбофлебитами», угрожающими целостности и работоспособности системы.

Несовершенство современных чистящих устройств определяется заложенными в их основу механическими и химическими принципами, страдающими ограниченными возможностями, сложностью, дороговизной и экологической небезопасностью.

Несмотря на лавину изобретений и разработок, проблема чистки труб и трубопроводов все еще не поддается универсальному решению. Очевидно, в основу прогресса в технике и технологии чистки трубопроводов должен быть положен фундаментальный принцип адаптируемости к специфическим условиям применения. Этот принцип обеспечивается известным в теории газа и гидронаполненных оболочек свойством изменять форму и габариты под действием внутреннего давления или внешних нагрузок. На этой принципиальной основе появились решения, приближающиеся к идеальным прообразам и прототипам природного происхождения – мыльному пузырю и водяной капле. На практике принцип реализован в оболочках-трансформерах, приспосабливающихся к сложностям объекта и непредвиденным неожиданностям.

Чистящие оболочки-трансформеры прошли путь моделирования, лабораторно-стендовых испытаний и промышленного использования. Преимуществами таких оболочекпоршней являются: упрощенная запасовка, отсутствие ограничений по видам отложений, наличие сужений трубопроводов, существенно меньшая стоимость и трудоемкость.

Эти пионерские решения открывают перспективу коренного преобразования всей технологии чистки в направлении профилактических мер, введения в практику реверсивных чисток и совмещения с чистками химическими реагентами и механическими устройствами, агрегатирования со средствами диагностики. Это направление богато неисчерпанным научно-техническим потенциалом.

Людям креативным достаточно и намека; ищущим – указания направления; рачительным – возможности выбора.

Монография Шевченко Ю. Г., к.т.н., специалиста в области технологии переработки эластомеров; разработчика, испытателя и участника производственных чисток трубопроводов отвечает на запросы эксплуатационников нефтегазовых комплексов и послужит катализатором новейших разработок.

Член-корреспондентТранспортной Академии УкраиныСмирнов А. Г.1. Способы очистки внутренней поверхности трубопроводов

При работе магистрального трубопровода происходит загрязнение его внутренней поверхности, в случае газопровода – окалиной, отслоившейся от труб, частицами породы, конденсатом, водой, метанолом и пр.; нефтепровода – запарафинивание частицами парафина и асфальтено-смолистых веществ, что, как в первом, так и во втором случаях, приводит к увеличению коэффициента гидравлического сопротивления и, соответственно, снижению пропускной способности магистрального трубопровода [1].

От таких загрязнений внутреннюю поверхность газопровода очищают периодическим пропусканием очистного поршня без прекращения перекачки газа или разовым пропусканием очистного поршня с прекращением подачи газа на очищаемом участке, установкой конденсатосборников и дренажей в пониженных точках трубопровода, повышением скоростей потоков газа в отдельных нитках системы газопровода и последующим улавливанием жидкости в пылеуловителях компрессорных станций. Наиболее эффективный способ очистки – периодическая очистка полости газопровода без прекращения подачи газа при помощи очистных устройств, пропускаемых по газопроводу. Этот способ позволяет постоянно поддерживать коэффициент гидравлического сопротивления газопровода равным первоначальному значению [2].

Эффективным способом очистки поверхности нефтепровода является механическая очистка с помощью скребков. Разработано много конструкций скребков, в которых чистящим элементом являются диски, ножи и проволочные щетки. Скребки разных конструкций различны по эффективности удаления отложений со стенок труб, по износостойкости и проходимости. Последние качество очень важно для нефтепроводов, имеющих хотя бы незначительные препятствия во внутренней полости в виде подкладных колец, грата и сужений в запорной арматуре [1].

Из многочисленных публикаций, посвященных конструктивным особенностям очистных устройств и способам чистки внутренней поверхности трубопровода можно выделить два основные направления:

– очистные устройства для трубопроводов с равнопроходной запорной арматурой, к которым можно отнести вращающиеся очистные устройства, устройства, оснащенные магнитами, устройства для чистки насосно-компрессорных труб и котлов атомных электростанций; экологически чистые очистные устройства, снабженные камерой сбора жидких загрязнений, а также саморазрушающиеся очистные устройства и устройства для чистки и дефектоскопии внутренней поверхности трубопровода;

– очистные устройства для чистки трубопроводов переменного диаметра с неравнопроходной запорной арматурой, подкладными кольцами и крутозагнутыми отводами. К этому виду можно отнести шарообразные и цилиндроподобные очистные оболочки из эластомерных материалов, очистные устройства из эластомерных сдвоенных камер и очистные устройства со складывающимися дисковыми манжетами.

1.1. Чистка равнопроходных трубопроводов

Очистка полости загрязненных равнопроходных трубопроводов весьма сложная техническая задача, связанная не только с разрушением твердых отложений в пристеночной области трубопровода, но также с удалением большой массы осадка, образующегося в процессе очистки.

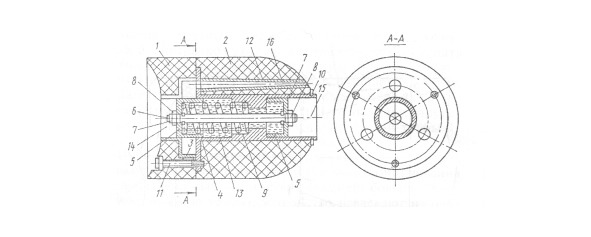

Ждановым предложено устройство для очистки внутренней поверхности сильно загрязненных труб [3], содержащее корпус 1 с рабочим органом в виде набора пружинящих металлических пластин 2 (Рис. 1).

Рис. 1. Устройство для поэтапной очистки внутренней поверхности трубопровода, где 1 – корпус; 2 – пружинящие металлические пластины; 3 – скребки; 4 – очищаемый трубопровод; 5 – кожух; 6 – окна; 7 – опорный диск; 8 – винт; 9, 10 – пружины.

Перед введением устройства в очищаемую трубу, поворачивая винт 8, перемещают опорный диск 7, до тех пор, пока пружинящие металлические пластины 2 не уберутся через окна 6 кожуха 5 внутрь кожуха, из которых будут выступать лишь загнутые концы 3 пластин 2. В этом положении скребок легко вводится в очищаемую трубу. Затем винт 8 поворачивают в противоположную сторону до тех пор, пока пластины 2 не упрутся во внутреннюю поверхность очищаемой трубы 4.

С помощью троса, прикрепленного к проушине 10, а другим концом к лебедке, устройство протягивают через очищаемую трубу. В случае возникновения непреодолимых препятствий (камней, больших вмятин, изломов трубы), устройство извлекают из очищаемой трубы задним ходом с помощью троса, прикрепленного к проушине 9. Весьма существенным недостатком предложенного скребка является поэтапная чистка трубопровода малыми участками, а также отсутствие приспособлений для удаления образующего в процессе чистки осадка.

Курдов и Шириев предлагают [4] очистку и сбор шлама с внутренней полости трубопровода проводить при помощи конического стакана 1 (Рис. 2).

Рис. 2. Очистное устройство, оснащенное полостью для сбора шлама, где 1 – конический стакан; 2 – упругий гофрированный элемент; 3 – конический патрубок; 4 – очистной элемент из твердого сплава; 5 – отверстие; 6 – ребра жесткости; 7 – антифрикционные накладки; 8 – кольцевая сетка; 9 – жесткое основание; 10 – полость для сбора шлама.

Конический стакан выполнен из двух частей, сочлененных упругим гофрированным элементом 2, конического патрубка 3, и очистного элемента 4, оснащенного твердым сплавом.

Рабочий агент, подаваемый в очищаемый трубопровод, продвигает устройство в направлении стрелки. Очистной элемент 4 снимает слой загрязнений с внутренней поверхности трубопровода. Рабочий агент проходит между антифрикционными накладками 7 и огибает очистной элемент 4. В виду большой скорости потока в верхней части конического стакана 1 происходит «подсос» продукта через отверстие 5 в конический патрубок 3 и сбор шлама в полости 10.

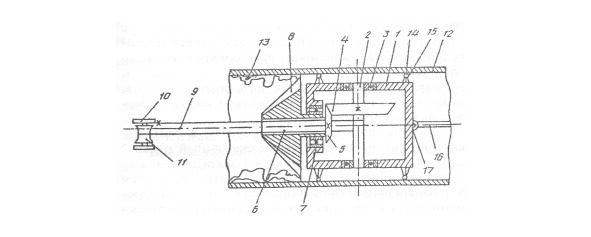

Дытюк из ОАО «Оренбургнефть» предлагает для очистки внутренней поверхности трубопровода от асфальтено-парафиновых отложений устройство [5], эскиз которого представлен на рис. 3.

Рис. 3. Очистное устройство для разжижения и перемещения парафиновых пробок, где 1, 2 – части пустотелого корпуса; 3, 4 – направляющие; 5 – поршень; 6 – шток; 7 – стопорные кольца; 8 – гайка; 9 – пружина; 10 – стопорное кольцо; 11 – болты; 12 – конусообразные кольца (3 шт.); 13 – полость.

Устройство снабжено перепускными соплами для разжижения и перемещения накопившегося в процессе чистки осадка. Устройство выполнено в виде пустотелого корпуса из эластичного материала и состоит из двух частей 1 и 2. В каждую часть впрессованы фигурные гильзы 3 и 4, являющиеся направляющими для поршня 5.

Движение поршня ограничивается пружиной 9 и выступами гильзы. В тело устройства 2 впрессованы конусообразные сопла 12 (3 штуки), предназначенные для разжижения и перемещения парафиновых и асфальтено-смолистых скоплений.

Под действием перепада давлений устройство движется по трубопроводу. Когда максимальный перепад давления для его продавки достигает величины 3,6 МПа, срабатывает плунжерная пара 5. В результате транспортируемая жидкость из полости 14 поступает в канал 16 сопла 12, при этом разжижая и перемещая скопления парафина и асфальтено-смолистых веществ в область низкого давления очищаемого трубопровода. По мнению автора, технический результат достигается за счет повышения надежности работы устройства, устраняется застревание его в трубе и сокращается время чистки сильно загрязненных трубопроводов.

Очистные устройства с принудительным вращением

Для очистки внутренней поверхности трубопровода с высокой степенью загрязнения предложено устройство [6] с очистным элементом, выполненным в виде фрезы (8), закрепленной на пустотелом валу (6). Работает устройство следующим образом: в очищаемом трубопроводе вырезают участки на расстоянии 100 – 150 м и вводят очистное устройство внутрь трубы. Через очищаемый участок протаскивают трос 9, один конец которого подсоединяют к корпусу лебедки 10, а другой к барабану 11. Включают лебедку 10 (Рис. 4). Трос 9 придает поступательное движение очистному устройству и одновременно приводит во вращение ведущую шестерню 4 очистного устройства, которая придает вращение конической шестерне 5, приводящую во вращение пустотелый вал 6 и фрезу 8. Фреза врезается в отложения. В случае аварийной остановки, отключают лебедку 10 и вытаскивают устройство из трубы с помощью аварийного троса 16.

Рис. 4. Очистное устройство для поэтапной чистки внутренней поверхности трубопровода от твердых отложений, где 1 – корпус; 2 – ведущий вал; 3 – подшипник; 4 – ведущая шестерня; 5 – коническая шестерня; 6 – пустотелый вал; 7 – подшипник; 8 – фреза; 9 – приводной трос; 10 – лебедка; 11 – барабан; 12 – очищаемый трубопровод; 13 – твердые отложения; 14 – центровочные ролики; 15 – пружины; 16 – аварийный трос; 17 – пружина.

С целью повышения степени мобильности и автономности очистного устройства, а также для чистки трубопровода со сложным профилем Денисов с соавторами, разработали устройство для чистки внутренней поверхности труб [7], которое наряду с принудительным вращением, имеет возможность поступательного движения в обоих направлениях (Рис. 5).

Рис. 5. Очистное устройство с реверсивным поступательным движением, где 1 – корпус; 2 – эластичный рукав; 3 – щетка; 4 – сопла; 5 – каналы; 6 – двигатель; 7, 8 – дебалансы.

Устройство состоит из корпуса 1, в винтовой канавке которого установлен эластичный рукав 2 со щеткой 3. Внутри корпуса 1 закреплен двигатель 6 с дебалансами 7 и 8. Вращаемый двигателем 6 дебалансный возбудитель обеспечивает попеременное прижатие щеток к внутренней поверхности очищаемой трубы, при котором устройство обкатывается по данной поверхности и, ввинчиваясь в трубу, перемещается вдоль ее оси. Если щетка имеет правое направление навивки, то для движения вперед вал двигателя 6 должен вращаться по часовой стрелке. Для изменения направления движения устройства достаточно изменить направление вращения двигателя 6. Удаление снятых щеткой загрязнений и очистка самой щетки осуществляется моющей жидкостью, истекающей из сопел 4, соединенных каналами 5 для подачи жидкости под давлением.

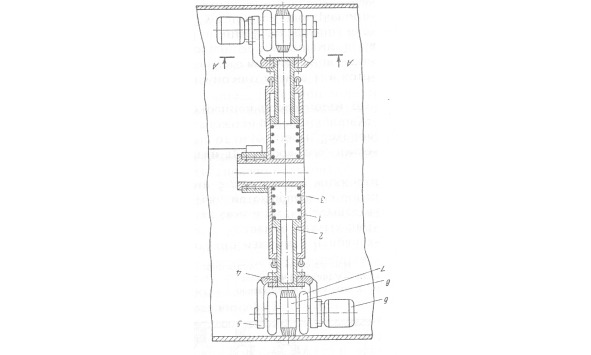

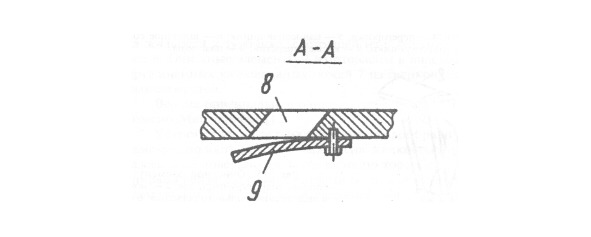

Для надежной очистки трубопроводов, имеющих отклонение по форме от окружности Вахидов, Сафин и Колесников предложили рабочий орган устройства для чистки внутренней поверхности трубопровода [8].

Рис. 6. Рабочий орган очистного устройства для чистки внутренней поверхности трубопровода, имеющего отклонения по форме окружности, где 1 – водило; 2 – штанга; 3 – пружины; 4 – цилиндр; 5 – вилки; 6 – электродвигатель; 7 – приводное колесо; 8 – дисковая щетка.

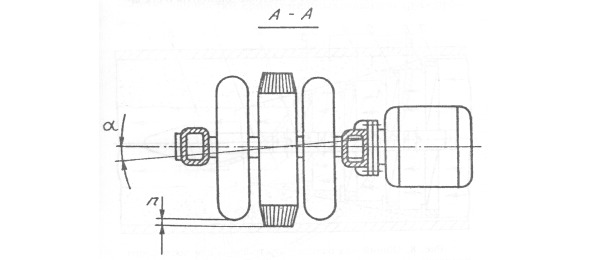

Устройство состоит из полого водила 1, в которое с возможностью радиального перемещения вставлены штанги 2, подпружиненные пружинами 3. На цилиндрическом конце 4 штанги 2 закреплены вилки 5. На каждой вилке 5 установлен электродвигатель 6, на валу которого находятся приводные колеса 7 и дисковая щетка 8. При чем щетка выступает за диаметр колеса 7 на величину натяга n (Рис. 6, 7). Оси вращения валов со щетками и колесами смещены относительно продольной оси трубопровода в горизонтальной плоскости на угол α. При установке колеса 7 щетки 8 под действием пружин 3 упираются в стенки очищаемого трубопровода. Электродвигатели 6 вращают колеса и щетки, которые вращают весь рабочий орган.

Рис. 7. Сечение по А – А на Рис. 6, где α – угол смещения оси вращения вала 6 относительно продольной оси трубопровода; n – величина натяга щеток.

Вследствие смещения оси валов 6 относительно продольной оси трубопровода на угол α, рабочий орган получает усилие, направленное вдоль трубопровода, при этом, вращаясь по винтовой линии, рабочий орган перемещается вдоль трубопровода, осуществляя процесс очистки внутренней поверхности. В конце хода происходит автоматический реверс двигателей 6, и рабочий орган начинает перемещаться в обратном направлении. Скорость перемещения может регулироваться за счет изменения угла α. (Рис. 7).

Самовращающиеся очистные устройства

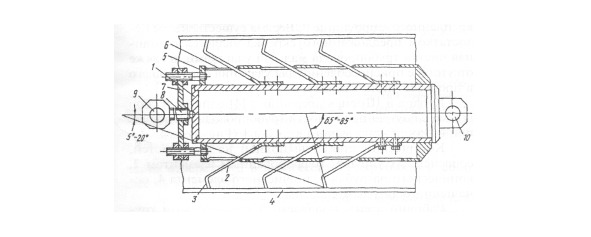

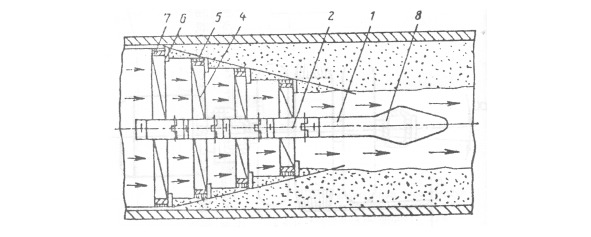

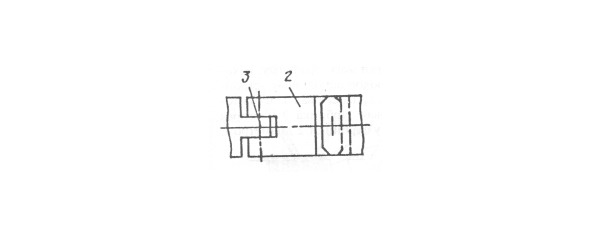

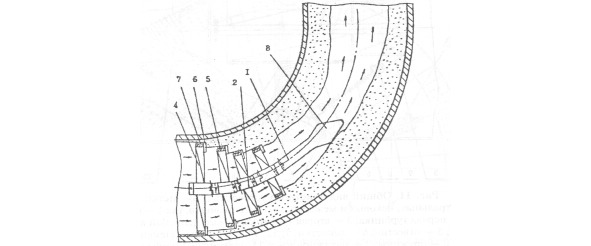

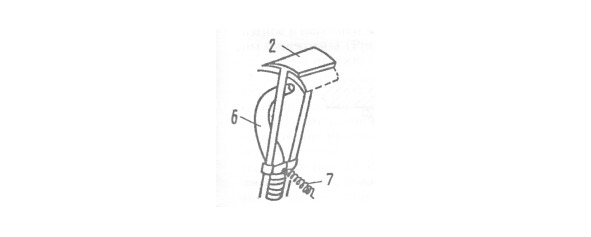

Для повышения производительности и качества очистки внутренней полости магистральных, межцеховых и внутрицеховых трубопроводов Павловский, Первицкий и Лускин предлагают устройство [9] (Рис. 8) содержащее гибкий вал 1, состоящий из отдельных элементов 2, соединенных связью «шип-паз»3 (Рис. 9). На валу 1 жестко закреплена турбинка 4 с очистными инструментами 6. Устройство вводят в трубопровод и пропускают газ или жидкость.

Рис. 8. Общий вид очистного устройства для послойного срезания загрязнений и чистки криволинейных участков трубопровода, где 1 – гибкий вал; 2- жесткие элементы вала; 3 – соединение «шип-паз»; 4 – турбинки; 5 – обод; 6- очистные элементы; 7 – центрующие опоры; 8 – направляющая головка.

При этом турбинки 4 приобретают вместе с валом 1 вращательное движение и очистные элементы 6 срезают послойно отложения с внутренней поверхности трубопровода. Срезанные отложения рабочей средой уносятся вперед. Благодаря тому, что вал 1 выполнен гибким, обеспечивается возможность использования устройства для чистки криволинейных участков трубопровода. (Рис. 10).

Рис. 9. Выносной элемент соединения гибкого вала, где 2 – жесткий элемент; 3 – соединения типа «шип-паз».

Рис. 10. Момент прохождения устройством криволинейного участка трубопровода.

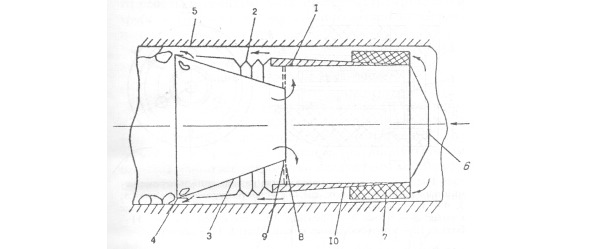

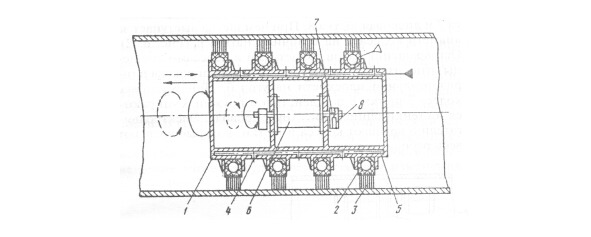

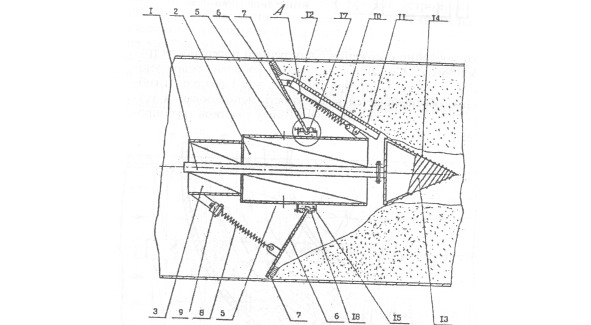

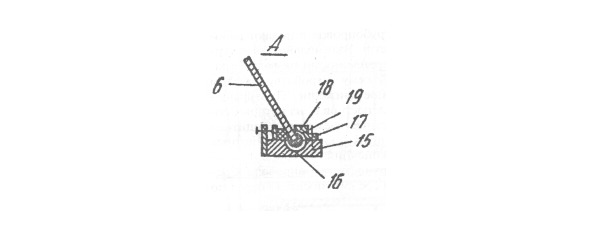

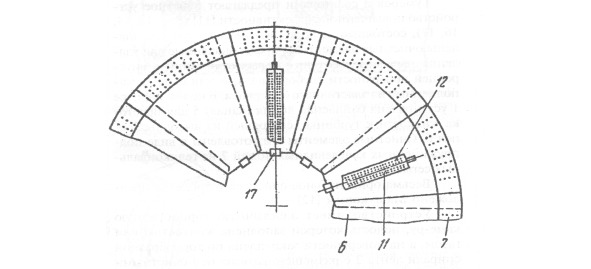

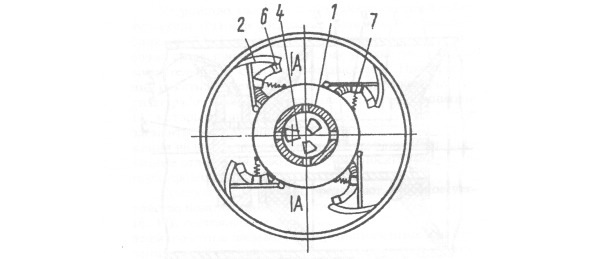

Эти же авторы для очистки магистральных цеховых и межцеховых трубопроводов используют устройство [10] (Рис. 11,12, 13), содержащее вал 1, на котором жестко закреплены первая турбинка 2, и вторая турбинка 3 с меньшим, чем у турбинки 2 диаметром.

Рис. 11. Общий вид очистного устройства для чистки магистральных, цеховых и межцеховых трубопроводов, где 1 – вал; 2 – первая турбинка; 3 – вторая турбинка; 4 – ступенчатый корпус; 5 – отвестия; 6 – лепестки; 7; 12; 14 – очистные элементы; 8, 10 – пружины; 9 – натяжной узел; 11- щетки; 13 – конусный наконечник; 15 – внутреннее кольцо; 17 – ролики; 18 – наружное кольцо.

Рис. 12. Выносной элемент А очистного устройства, где 6 – лепесток; 15 – внутреннее кольцо; 16 – канавка; 17 – ролики; 18 – наружное кольцо; 19 – канавка.

Устройство вводят в трубопровод и подают рабочую среду (газ или жидкость). Взаимодействуя с турбинками 2 и 3, жестко закрепленными на валу 1, рабочая среда придает им и всему устройству в целом вращательное поступательное движение. При вращении очистные элементы 7 лепестков 6, из которых состоит рабочий орган, очистные элементы 12 щитков 11, которыми снабжены пружинки 10, и очистные элементы 14 конусного наконечника 13 срезают отложения на внутренней поверхности трубопровода. Срезанные отложения рабочей средой уносятся вперед по трубопроводу.

Рис. 13. Рабочий орган. Вид передней стороны, где 6 – лепесток; 7 – очистной элемент; 11 – щетки; 12 – очистной элемент; 17 – ролики.

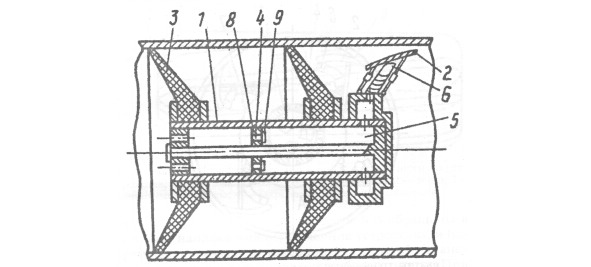

Гумеров с соавторами предлагают очистное устройство повышенной эффективности [11] (Рис. 14, 15, 16, 17), состоящее из корпуса 1, на котором установлены очистные элементы 2, предназначенные для удаления парафиновых или солевых отложений с внутренней поверхности трубопровода, и манжеты 3, выполненные из эластичного материала. В полом корпусе 1 установлена байпасная линия (канал) 5 для перетока жидкости к турбинке, состоящей из выходных сопел 6. Очистные элементы 2 изготовлены в виде подпружиненных качелевидных ножей 7 из геликоидальных сегментов.

Рис. 14. Продольный разрез устройства повышенной эффективности, где 1 – корпус; 2 – очистные элементы; 3 – манжеты; 4 – перегородка; 5 – байпасная линия; 6 – выходное сопло гидротурбинки; 8 – косые отверстия; 9 – пластины.

Рис. 15. Очистной элемент с соплом гидротурбинки, где

2 – нож в виде геликоидального сегмента; 6 – выходное сопло гидротурбинки; 7 – пружина.

Рис. 16. Поперечный разрез очистного устройства, где 1 – корпус; 2 – очистные элементы; 4 – перегородка; 6 – выходные сопла гидротурбинки; 7 – пружина;

Рис. 17. Сечение А-А на Рис. 15, где 8 – косое отверстие;

9 – пластина.

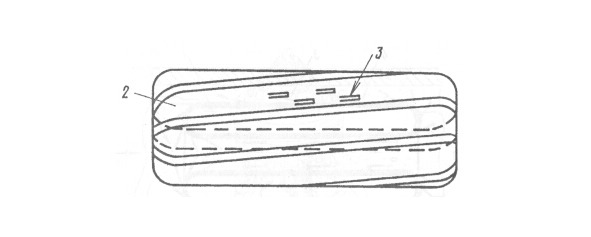

Весьма оригинальное очистное устройство предложено Машуковым [12]. Устройство имеет эластичную торообразную камеру, полость которой заполнена жидкостью или газом, а на поверхности закреплена по торообразной спирали лента 2 с размещенными на ней очистными элементами 3 в виде прямых стержней (Рис. 18).

Рис. 18. Продольный разрез торообразного очистного устройства, где 1 – эластичная торообразная камера; 2 – лента; 3 – очистные элементы; 4 – закрепление очистных элементов.

Рис. 19. Общий вид торообразного очистного устройства, где 2 – лента; 3 – стержни очистных элементов.

Устройство для очистки внутренней поверхности трубопровода вводят в полость трубопровода так, что закрепленные концы 4 стержней 3 обращены в сторону направления перемещения устройства, и перемещают его вдоль трубопровода потоком транспортируемого по трубопроводу рабочего агента. При этом камера 1 перекатывается по внутренней поверхности трубопровода, а стержни при этом разрушают отложения. В процессе перекатывания на изгибе в передней части устройства свободные концы стержней 3 (Рис. 19) отходят от ленты 2 и внедряются в отложения. На изгибе тыльной части устройства стержни 3 взрыхляют отложения и подают их в зону потока, протекающего по центральной полости устройства.

Если отложения жесткие, поток рабочего агента проходит не только через центральную часть, но и в кольцевом зазоре между камерой и внутренней поверхностью трубопровода, где он носит турбулентный характер и где могут возникать кавитационные явления, способствующие разрушению отложений. Прижатые к поверхности ленты стержни создают минимальное сопротивление потоку. Устройство при своем перемещении проворачивается вокруг своей оси.

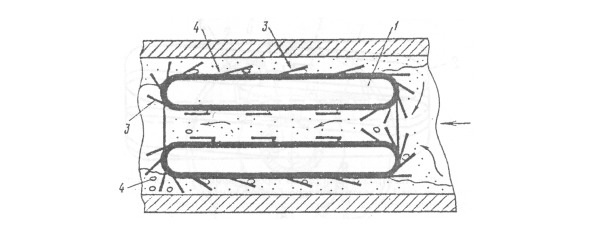

Ярким примером очистного устройства повышенной эффективности для очистки внутренней поверхности трубопроводов является устройство [13], выполненное в виде двух секций: головной (1) и хвостовой (2), шарнирно (3) соединенных между собой (Рис. 20).

В каждой из секций имеется полый корпус с соплами в его головной части и соосно установленные на нем блоки из очистных и центрируюших дисков 5.

Корпус в хвостовой части каждой секции снабжен глухой торцевой стенкой, а ближайший к ней диск хвостового блока имеет диаметр, меньший внутреннего диаметра трубопровода, и образует совместно со стенкой трубопровода кольцевой канал. При этом остальные диски хвостового блока по периферии снабжены сквозными отверстиями. Таким образом, обеспечивается повышение эффективности очистки путем формирования потока перекачиваемого продукта в непосредственной близости от обрабатываемой поверхности для удаления отложений из зоны обработки.