Полная версия

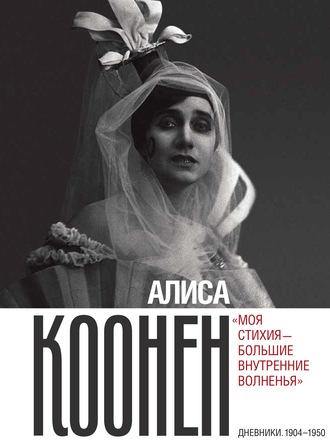

Алиса Коонен: «Моя стихия – большие внутренние волненья». Дневники. 1904–1950

403

Играла скверно. Очень старалась… От этого навязчиво выпирала характерность. – В письме дочери, отправленном после второго показа «Синей птицы» 31 марта, К. С. Станиславский писал: «Играли средне. Особенно жаль Коонен, которая струсила, переволновалась и напирала на реплики, слишком много смеялась, визжала, слишком подчеркивала детский тон. На первом спектакле ее не оценили…» (К. С. Станиславский – К. К. Алексеевой. 31 марта 1909 г. // Станиславский К. С. Собр. соч. Т. 8. С. 129).

404

Вчера были у Боткиных. – Боткин Сергей Сергеевич (1859–1910) – врач, коллекционер, его жена Боткина (урожд. Третьякова) Александра Павловна (1867–1959) и их дочери Александра Сергеевна (1897–1985) и Анастасия Сергеевна (1892–1942). А. П. Боткина – дочь знаменитого П. М. Третьякова (в шутку ее называли «дочкой Третьяковской галереи»). Семья знатоков искусства была близка не только кругу художников, но и Художественному театру. К. С. Станиславский, О. Л. Книппер, В. И. Качалов и многие другие актеры бывали в доме петербургских Боткиных. А. Г. Коонен вспоминала: «Сергей Сергеевич Боткин, сын знаменитого доктора Боткина, чьим именем названы больницы в Москве и Ленинграде, как и его отец, был профессором Военно-медицинской академии. Блестяще образованный, большой любитель и знаток искусства, он был близким другом многих замечательных художников: Серова, Сомова, Бенуа, Добужинского. <…> Примечателен был и сам дом на Фурштадтской, с окнами, выходившими в Таврический сад. Дом был построен в стиле Петровской эпохи, и большая парадная комната называлась „петровской“, а гостиная, обтянутая шелковым штофом в мелких розочках, – „екатерининской“. Несмотря на обилие старинных вещей и замечательных картин, дом вовсе не производил впечатления музея. <…> По традиции после заутрени разговлялись у Боткиных. Необыкновенно красиво выглядел тогда большой круглый стол с множеством цветов, которыми славился в то время Петербург. Они венком были разбросаны на скатерти» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 88–89).

405

Крэг Эдвард Генри Гордон (1872–1966) – английский режиссер, художник, теоретик театра – приехал в Петербург в этот день, 3 апреля 1909 г., для работы с К. С. Станиславским над «Гамлетом». Спектакль впоследствии был осуществлен совместными силами К. С. Станиславского, Г. Крэга и Л. А. Сулержицкого (премьера – 23 декабря 1911 г.). Крэг и Станиславский впервые узнали друг о друге от Айседоры Дункан, и Станиславский решил «выписать великого режиссера, чтобы тем дать толчок нашему искусству» (см.: Островский А. Крэг Эдвард Генри Гордон // Московский Художественный театр: 100 лет. Т. 2. С. 99–100). Крэг предполагал отдать А. Г. Коонен роль Офелии, но в итоге ее играла все-таки перешедшая в МХТ О. В. Гзовская. Коонен же Крэг подарил свою фотографию с надписью: «Моей идеальной Офелии – мисс Коонен» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 135). Во время же знакомства в Петербурге Крэг полушутя заявил К. С. Станиславскому: «Что вы скажете, если я увезу мисс Коонен в Италию и сделаю для нее маленький театр, где она будет играть одна? Мне кажется, это может быть интересным экспериментом» (Там же. С. 134).

406

Я кокетничала с Крэгом, Крэг влюбленно на меня смотрел… – Судя по всему, обворожить Г. Крэга А. Г. Коонен успела еще осенью 1908 г., во время его первого приезда в Москву. Во всяком случае, уже в ноябре 1908 г. она получает из Флоренции от режиссера почтовую открытку с репродукцией картины Сандро Боттичелли «Возвращение Юдифи» и следующим английским текстом под заголовком «Загадка»: «Если когда-нибудь Вам пришлось бы обезглавить мужчину, попытайтесь сделать это так, как изображено на открытке. И каждый будет у Ваших ног. Но лучше все же никому не отрезать головы, тогда по крайней мере один мужчина сможет любить Вас. На память о Гордоне Крэге» (Автограф // РГАЛИ. Ф. 2768. Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 3. Русский перевод – л. 9). РГАЛИ ошибочно датирует эту открытку 2 марта 1911 г., тогда как на двух московских штемпелях значится: 22 ноября 1908 г. и 23 ноября 1908 г. Помимо нее в РГАЛИ хранятся и другие открытки и письма Крэга к А. Г. Коонен 1911 и 1923–1924 гг., одна из открыток – 1911 г. – написана не на английском, а на немецком языке: «Огромное спасибо за Вашу прекрасную фотографию из „Трех сестер“. Мне она очень понравилась. Балтрушайтис был у меня – он первый русский из московского театра, который ко мне приехал. Очень серьезный человек, очень деликатный, говорит мало. Я надеюсь вскоре приехать в Москву, и мы пойдем кататься на коньках – хотите? И будем обо всем думать и мало разговаривать, не правда ли? Напишите мне. Расскажите об Испании и прочем, Алиса Коонен» (Автограф // РГАЛИ. Ф. 2768. Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 2), и на лицевой стороне открытки с изображением маски комедии дель арте: «Сердечно приветствую Вас. Вам понравилось в Испании?» (Там же. Л. 2 об.). (Здесь чрезвычайно интересно дважды упоминаемое посещение А. Г. Коонен Испании – никаких сведений о такой поездке в годы пребывания актрисы в МХТ не имеется.) А. Г. Коонен цитирует фрагмент этого послания в своих мемуарах, как всегда, немного творчески переработав: «Если мне удастся приехать в Москву, мы будем бегать на коньках, о многом вместе думать и мало разговаривать (как Балтрушайтис). Хотите?» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 135). В начале 1920‐х гг. Крэг возвышенно писал, ссылаясь на английские журналы: «Я читал, что вас называют новой Рашелью – это неверно. Она была лишь ранним изданием Коонен» (Автограф // РГАЛИ. Ф. 2768. Оп. 1. Ед. хр. 285. Л. 6–6 об. Русский перевод письма – л. 12), – сравним с мемуарами: «Во время гастролей Камерного театра в Париже он писал мне: „Во французских газетах я читал, что вас называют новой Рашелью, это неверно, она была ранним изданием Коонен“» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 135) – английские журналы тут заменены на французские газеты.

407

Сегодня вечером свиданье с Леонидом Андреевым. Мне жаль его… Он стал старый и грустный. – Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) – писатель, драматург. Начиная с первой пьесы все свои драматические произведения отправлял в МХТ. Позднее признавался: «Не будь Художественного театра, я и не подумал бы писать пьес» (цит. по: Егошина О. Андреев Леонид Николаевич // Московский Художественный театр: 100 лет. Т. 2. С. 11). В мемуарах А. Г. Коонен встречам, московским и петербургским, и отношениям с Л. Н. Андреевым щедро выделено место (см.: Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 51–54), значительно больше, чем многим другим выдающимся современникам, с которыми ее сводила артистическая судьба. Познакомились они на репетиции спектакля «Жизнь Человека» по пьесе Андреева, встречались во время его приездов в Москву (он уверял, что Коонен похожа на его покойную жену), переписывались (несколько писем Л. Н. Андреева к А. Г. Коонен опубликованы Г. Д. Эндзиной под названием «Встречи в Художественном театре» в альманахе «Встречи с прошлым». М.: Советская Россия, 1978. Вып. 3. С. 91–99). «Мне всегда было интересно с Андреевым. Он жил тогда между Москвой и Петербургом. Из Петербурга часто писал мне чудесные длинные письма. Как-то он долго не мог вырваться в Москву и прислал мне свою фотографию с шутливой надписью: „Весной называется время года, когда природа пробуждается от долгого зимнего сна, на деревьях набухают почки и Художественный театр едет в Петербург. Далеко до весны!“» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 52).

Письма Л. Н. Андреева к А. Г. Коонен конца 1907 – начала 1908 г. (после смерти 28 ноября 1906 г. его жены А. М. Андреевой (Велигорской)) полны неприкрытой страсти: «Дорогая моя, какие страшные вещи случаются на свете! Кто Вы – ведь я Вас не знаю, ведь так мало времени прошло, как я увидел Вас – и все перевернулось. То вдруг загорелась надежда на жизнь, на большую, светлую, неизведанно прекрасную жизнь, то вот, как сейчас – тоска и такая печаль, такая печаль. Я никогда не плачу, не умею, а сейчас мне хочется плакать, уткнуться в подушку и плакать, как плачут женщины и дети. И жаловаться кому-то, что так жестока и бессмысленна жизнь. Вот я увидел Вас, и вдруг улыбнулась навстречу Вам моя измученная душа, даже о жизни возмечтала – а Вы чужая, а Ваше сердце закрыто для меня. Как с этим помириться – Ваше сердце закрыто для меня! Что же тогда делать? Куда идти? опять пить и искать нечаянной смерти? <…> Как Вы думаете обо мне? Каким я Вам представляюсь? Вероятно, очень нелепым. Да. Это возможно. Со стороны, вероятно, я очень нелеп. Но неужели только нелепым? Как бы хотелось мне забраться в Вашу голову и узнать Ваши настоящие глубокие мысли обо мне – о нем. Только не думайте, дорогая моя, что я всегда так откровенен и искренен, как с Вами. Вы… это Вы. Когда Вы будете у меня, я расскажу Вам мою жизнь, чтобы Вы знали, какой я. Боже мой, я превращаюсь в идиота: сейчас ходил по комнате и думал: вот здесь будете сидеть Вы, и так становилось весело, что хоть кричи» (14 декабря [1907 г.] // Встречи с прошлым. С. 94, 95); «Как живете, Алиса Георгиевна? Слежу по газетам за репертуаром и думаю: вот сейчас она танцует. А перед этим, может быть, плакала, и, когда говорила по телефону, голос у нее звенел слезами. Или смехом? Смеетесь Вы или плачете? Или то и другое вместе? Алиса Коонен, Алиса Коонен!..» (30 января 1908 г. // Там же. С. 96); «Я очень злой, Алиса Коонен, и не могу радоваться чужой радостью, когда и в жизни и на душе так одиноко и пусто. Хочется своей радости, своей весны. Вы хорошая девушка, очень милая, даже добрая, и глаза у вас прекрасные. И то, что по бокам у вас такие смешные зубы – тоже хорошо, очень хорошо. Но не обманывайте меня вашими ясными глазами, не кушайте меня живым вашими милыми зубками – скажите мне правду» (15 февраля [1908 г.] // Там же. С. 97–98). Судя по всему, к моменту встречи 7 апреля 1909 г. романтическое чувство Андреева к Коонен уже позади – 6 апреля 1908 г. Л. Н. Андреев обвенчался в Крыму с Анной Ильиничной Денисевич, хотя дружеские отношения со временем восстановились, судя по письму, относящемуся примерно к тем дням, когда сделана комментируемая запись: «Милая Алиса Георгиевна! Помните, как я встречал Вас однажды у подъезда – и прозевал? Голубчик! Я так не верю в свою способность встретить, что и теперь, наверное, прозеваю. Голубчик! Приезжайте прямо ко мне от Дункан – я буду ждать. <…>» ([Без даты] // Встречи с прошлым. С. 99).

Одно из последних их свиданий происходило тоже во время петербургских гастролей (год не ясен): «Бледный, худой, страшно возбужденный, он вошел ко мне в уборную и неожиданно вытащил из кармана револьвер. Не помня себя, я бросилась к нему, схватила его за руку. Меня охватило острое чувство жалости. Я усадила его на диван, всячески стараясь успокоить. Он быстро отошел, как-то весь обмяк. Жалко улыбнувшись, сказал: – Опять я напугал вас. Не бойтесь. Я ведь всегда ношу эту штуку с собой. Его вспышки быстро переходили в депрессию» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 53–54).

408

Сейчас с Дункан… – Выступление американской танцовщицы, основоположницы свободного танца Айседоры Дункан (1877–1927) 8 апреля 1909 г. на сцене Малого театра Литературно-художественного общества журнал «Театр и искусство» анонсировал так: «В первый раз в России танцы под историческую и современную музыку» (1909. № 13. 29 марта. С. 234). Программа была повторена 13 апреля. До этого, 6 апреля, Дункан исполняла «Ифигению в Авлиде» на музыку оперы К. В. Глюка.

409

…после «Царских врат». – Имеется в виду спектакль «У царских врат» («У врат царства») К. Гамсуна (премьера – 9 марта 1909 г., режиссеры Вл. И. Немирович-Данченко, В. В. Лужский, художник В. А. Симов). Главную роль – Ивара Карено – играл В. И. Качалов.

410

Вчера была на «Валькирии»… – 13 апреля 1909 г. в Мариинском театре в «Валькирии» Р. Вагнера партии исполняли: Валентина Куза – Брунгильда, Марианна Черкасская – Ортлинда, Владимир Касторский – Вотан, Иван Ершов – Зигмунд.

411

Вчера после Дункан… – 13 апреля 1909 г. состоялся прощальный вечер петербургских гастролей Айседоры Дункан, состоявший из выступлений на музыку Шопена и Бетховена. «Страстной, полной восторгов и радостных криков мазуркой Re major и вальсом Ges-dur Шопена, где радостное, отрадное журчанье лесного ключа в майское ясное утро, – прощалась Дункан с Петербургом» (Крушинин В. Айседора Дункан // Театр и искусство. 1909. № 16. 19 апр. С. 296). В зале присутствовал и К. С. Станиславский, ему Дункан посвятила мимическую сцену без музыки, исполненную на бис: «…босоножка сделала несколько кругов по сцене и остановилась, точно отмахиваясь от надоедливой мухи. Потом сделала еще несколько кругов и опять остановилась в прежней позе… Так продолжалось несколько раз, пока, устав бегать, плясунья не свалилась на пол. Это должно было означать смерть» (Последняя гастроль Айседоры Дункан // Петербургская газета. 1909. 14 апр.).

412

…приехала домой… – в Английский пансион.

413

…пришла из театра ужасов… – В 1908 г. спортивный манеж и конюшенный флигель во дворе дома графов Шереметевых (Литейный просп., 51) переоборудовали по проекту инженера А. А. Максимова в театр, который стали сдавать в аренду. Театр открылся как «Литейный театр. Театр сильных ощущений». Первоначально театр предназначался для представления пьес – в основном одноактных – из репертуара парижского театра «Гран-Гиньоль». Но уже в октябре 1909 г. афиши сообщали: до десяти часов вечера – сильные ощущения, с половины одиннадцатого – веселый жанр. Затем «ужасающие пьесы» постепенно исчезли из репертуара. А. Г. Коонен в апреле 1909 г. успела побывать на представлении в полноценном театре ужасов.

414

Выписывая из дневника в тетрадь с черновыми набросками для книги мемуаров эти впечатления об А. Дункан, А. Г. Коонен добавляет в запись еще одну фразу: «Мне кажется, она очень одинока» (РГАЛИ. Ф. 2768. Оп. 1. Ед. хр. 97. Л. 21).

415

Бильбасовы – семья, близко общавшаяся с семьей К. С. Станиславского, а как следствие, со многими в МХТ: Бильбасова Ольга Андреевна (?–1913) – дочь издателя и журналиста А. А. Краевского, после него владелица дома в Петербурге на Литейном проспекте, 11, в котором жила М. Г. Савина, и Бильбасов Василий Алексеевич (1837/38–1904) – муж О. А. Бильбасовой, историк, журналист, публицист. А. Г. Коонен вспоминала: «…интересным домом, близким к Художественному театру, был дом О. А. Бильбасовой – тети Оли, как ее называли в Петербурге. Обладавшая острым умом, великолепно разбиравшаяся в искусстве, она была блестящей собеседницей, ее суждения ценили самые прославленные певцы, актеры, литераторы, постоянно посещавшие ее. Дом Бильбасовой славился на весь Петербург своими зваными обедами» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 89).

416

Вчера были на именинах у Боткина. – Имеется в виду Боткин Сергей Сергеевич (см. коммент. 5-41).

417

«Мертвый город». – Упоминания Д’Аннунцио и его пьесы «Мертвый город» появляются в дневниках А. Г. Коонен на протяжении 1906–1909 гг. В ее мемуарах есть фрагмент, посвященный взаимоотношениям с этой пьесой: «Вольнослушательница театра Вендерович взяла для показа Владимиру Ивановичу одну из коронных ролей Дузе – роль слепой Анны из „Мертвого города“ Д’Аннунцио. Меня она просила сыграть в этом отрывке тоже сильную трагическую роль Бьянки-Марии. Я так увлеклась этой работой, что некоторое время не могла думать ни о чем, кроме „Мертвого города“. Не замечая некоторой искусственности пьесы, я вкладывала в образ Бьянки весь пыл моей души. <…> Примерно через месяц Владимир Иванович назначил день показа. <…> Через некоторое время нас смотрел Станиславский. Он показался мне взволнованным и даже немного растерянным. <…> Много лет спустя мне показали выдержку из хранящегося в архиве письма Немировича к Станиславскому, в котором он упоминает о показе „Мертвого города“» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 82). В этом письме Вл. И. Немирович-Данченко писал К. С. Станиславскому: «…месяца полтора назад меня школа в полном составе просила разрешить заниматься с нею [М. Н. Германовой]. Зная, как точат на нее зубы многие из наших дам, я отказал в официальном утверждении ее преподавательницей, а сказал, что ничего не буду иметь против ее частных занятий. <…> Вчера она просила посмотреть сцену из „Мертвого города“ – Коонен и Вендерович. <…> …я давно не помню, чтоб такой безумно трудный в литературном смысле отрывок я прослушал (два раза) с чувством удовлетворения в смысле простоты, интеллигентности и понимания возвышенных чувств. Не то что М. Н. понимает это, но свое понимание она великолепно вложила в души этих молодых девиц, и те живут этим пониманием. Пусть это мало сценично, не ярко, но это искренно и на высоте красивых образов. Вендерович меня мало интересовала. Что же касается Коонен, то я был поражен серьезностью и глубиной переживания ее роли. Из веселенькой Митили стала 20-летняя девушка с серьезным взглядом, устремленным в самые глубины душевной красоты. Суметь схватить в Д’Аннунцио эту красоту и суметь вложить ее в душу девушки, которая до сих пор знала только Митиль и автомобиль Тарасова, – согласитесь, это такая победа, на которую не многие из наших способны. Да и кто? <…> …я не вижу никого из наших преподавателей – ни Москвина, ни Лужского, ни Александрова, ни Савицкой, ни Халютиной, кому бы я с таким доверием поручил заняться Коонен и пробудить в ней серьезные девические струны. <…> И давно уже я не видел среди наших учеников такого трепетного отношения к своей работе. Давно не видел, чтобы ученицы вместе с своей преподавательницей так волновались, горели и любили друг друга. И насколько все это, о чем я Вам пишу, насколько это неизмеримо выше всего того, что так заполонило наш театр! <…> Коонен вчера я очень похвалил» ([Декабрь 1908 г.] // Немирович-Данченко Вл. И. Творческое наследие. Т. 2. С. 68–69).

418

Более поздняя запись. Возможно, она относится к словам из письма Вл. И. Немировича-Данченко к К. С. Станиславскому по поводу автомобиля Н. Л. Тарасова, приведенным в комментарии.

419

Пушкино – дачное место, расположенное в непосредственной близости от одноименной станции Московско-Ярославской железной дороги.

420

Папа – Коонен Георгий (Георгий-Северин) Осипович (1850?–1919?) – судебный поверенный фламандского происхождения. Рассказ А. Г. Коонен об отце более чем колоритен: «Родился он в Вильно, мать его была полька, отец бельгиец. Где он учился, что окончил, чем занимался в юности, мне всегда было неясно. У меня, например, сохранилась афиша симферопольского городского сада, извещавшая, что „знаменитый пиротехник Георгий-Северин Коонен сожжет блестящий фейерверк“. Отец рассказывал, что он рано ушел из дому и много странствовал по свету. Позднее выяснилось, что, попав на какой-то греческий остров, он женился на красавице гречанке из местного высшего общества, потом, оставив молодую жену, уехал по делам в Россию. <…> Приехав в Москву и в первый же день проходя по Леонтьевскому переулку, отец увидел мою маму. <…> …она не могла устоять перед его обаянием, добротой, открытым характером; отказав богатому жениху, она вышла замуж за папу. Важные родственники были шокированы, и мама почти прекратила всякие отношения с ними.

Разумеется, она ничего не знала о том, что где-то в Эгейском море у ее мужа есть другая законная жена. Я думаю, что он и сам со свойственной ему легкостью мыслей позабыл об этом. Но как-то к нам в дверь позвонил красивый смуглый мальчик и спросил, где он может повидать дедушку. Это оказался сын дочери моего отца, о существовании которой он и не подозревал. Она родилась уже после его отъезда. Произошла ужасная сцена, совсем как в старинной мелодраме. Мама горько плакала, но в конце концов простила отца, и все осталось по-прежнему.

<…> Когда я была маленькая, отец часто рассказывал нам, детям, о каких-то мифических фламандских предках. Он недолюбливал бельгийцев, говорил, что они мелкие буржуа, и восхищался фламандцами. „Помни, ты фламандка, фамилия Коонен не склоняется“, – говорил он, посадив меня к себе на колени» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 10–11).

Как и в случае с годом смерти матери А. Г. Коонен, год смерти отца тоже вызывает сомнение (хотя именно 1919 год выбит на могильной плите Северина Коонена и подтвержден документами в конторе Введенского кладбища), поскольку в мемуарах сказано, что за время отсутствия актрисы в Москве в связи с продолжительными зарубежными гастролями Камерного театра 1930 г. (апрель – октябрь) умерли ее отец и няня (см.: Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 337). Расхождение в вариантах даты смерти в 11 лет выглядит очень странным, но о существовании какого-то другого Северина Коонена сведений нет, а в той же могиле позже похоронен целый ряд членов семьи А. Г. Коонен.

421

…письмо от Василия Васильевича [Лужского]. – Найти письмо не удалось.

422

…если я провалю роль… – А. Г. Коонен имеет в виду роль Верочки в «Месяце в деревне» И. С. Тургенева. Первые беседы К. С. Станиславского с участниками будущего спектакля состоялись еще на гастролях в Петербурге весной 1909 г., с началом сезона предполагалось приступить к репетициям. Роль Верочки не стала ни провалом, ни триумфом А. Г. Коонен и уж точно не стала ее любимой ролью: «Образ Верочки казался мне голубым, ее смирение и наивность в первых актах никак не увлекали меня. Втайне у меня даже шевельнулась мысль: „Вот если бы Наталья Петровна!“, но я даже самой себе не решилась бы в ней прямо признаться, прекрасно понимая, что ни как актриса, ни как женщина я до этой роли еще не доросла.

Мне казалось, что Коренева гораздо больше, чем я, подходит к Верочке, и я прямо заявила об этом Константину Сергеевичу. Он очень удивился, сказал, что впервые слышит от молодой актрисы, получившей роль, что другая актриса может сыграть ее лучше, и даже похвалил меня за это. Но тут же добавил, что в педагогических целях считает для меня необходимым работать над ролью Верочки, тем более что в этом сезоне нет другой подходящей для меня работы. Все же душа у меня к Верочке не лежала. Я, ссылаясь то на нездоровье, то на зубную боль, начала придумывать всевозможные предлоги, чтобы не бывать на репетициях, надеясь, что Константин Сергеевич в конце концов махнет на меня рукой. Скоро я настолько отстала от общей работы, что уже невозможно было ввести меня в репетиции. Но Константин Сергеевич, как всегда твердый и упорный в своих решениях, время от времени начал вызывать меня к себе в Каретный ряд на отдельные занятия» (Коонен А. Г. Страницы жизни. С. 99–100). Премьеру играла Коренева, и рецензенты довольно единодушно ее превозносили. О своем выходе в этой роли А. Г. Коонен вспоминала: «Должна сказать, что мое выступление в роли Верочки, которая была для меня, по существу, не больше чем ученическая работа, прошло хорошо. Константин Сергеевич был очень доволен, даже пригласил посмотреть меня Н. Е. Эфроса, с мнением которого он очень считался. Но Верочка по-прежнему не увлекала меня. Кроме того, введенная с одной только репетиции на сцене, я чувствовала себя связанной в этом красивом, строго размеренном спектакле. Я никак не могла свободно войти в атмосферу этих стильных живых картин, созданных прекрасным художником Добужинским, которые про себя я называла царством спящей красавицы. Я рассказала обо всем Константину Сергеевичу и попросила его, поскольку экзамен я выдержала, в спектакль меня не назначать. Еще один раз по его настоянию мне все же пришлось сыграть Верочку во время гастролей в Петербурге. На этом мое участие в „Месяце в деревне“ кончилось» (Там же. С. 101).

423

«Месяц в деревне» – спектакль по пьесе И. С. Тургенева репетировали К. С. Станиславский и И. М. Москвин, художником был приглашен М. В. Добужинский. Премьера состоялась 9 декабря 1909 г. (см. предыд. коммент.).

424

Марфино – вероятно, место неподалеку от дачи в Пушкино.

425

…с моими «старушками». – Вероятно, речь идет о маме и няне.

426

…моих «стариков». – Речь идет о родителях.

427

…наши «сборы», Грей, потом «Благородное собрание» и дальше — зал «Кружка», «Капустник». – Первые два воспоминания («сборы» и Грей) относятся к гимназической эпохе – см. записи 1904–1905 гг.; последние три («Благородное собрание», Литературно-художественный кружок и капустники) – к мхатовскому периоду.