Полная версия

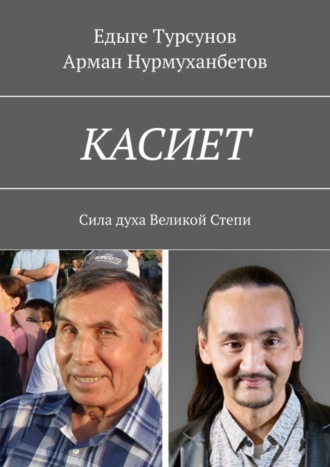

КАСИЕТ. Сила духа Великой Степи

В народном сознании не существует определенных логических критериев определения наличия Қасиета, народ просто чувствует присутствие Духа в том или ином человеке и констатирует это фразой: «бүл адамда Қасиеті бар» – «в этом человеке присутствует Дух», либо: «бүл адамның Арқасы бар» – «у этого человека что-то есть „за спиной“». Внешне это может выражаться

в особых душевных характеристиках человека, в его подкупающем обаянии, в возвышенном подчеркнуто аристократическом или, напротив, простецки-открытом поведении, в некоей притягательной силе, необъяснимой «харизме», как говорят на Западе. Обычно обладателя Қасиета выдает особая аура дружественности и доверительности, окружающая человека, его прямой взгляд и открытая манера общения. Наиболее точно присутствие Қасиета в человеке может определить, а точнее – почувствовать, увидеть, другой такой же проводник, носитель Духа.

Однозначным же признаком присутствия Қасиета являются не столько даже «особые таланты», сколько, в первую очередь, – явные признаки наличия в человеке обостренного чувства свободы, справедливости и чести («ар-намыс»), то есть, высоких морально-нравственных принципов. Қасиет по умолчанию не может быть «черным», «злым», «безнравственным». Применение Қасиета в низменных целях, как и в целом морально нечистоплотное поведение носителя, приводит к «загрязнению» дара и его последующей полной утрате, а самого человека – не только к личным страданиям, но и к страданиям его потомков и всего рода. Қасиет – это великая ответственность для его носителя. С момента принятия Қасиета и осознанного вступления на путь служения Духу носитель обязан соблюдать чистоту помыслов и действий, дабы Қасиет как высшее благо не обратился в свою противоположность, «Қасiрет» – «Страдание», «Наказание». Ибо народная поговорка гласит: «Қасиетты Қасiретке айналдырма» – «Не обрати святое дарование в тяжелое страдание».

Разумеется, обладатели Қасиета пользовались в народе особым почетом и уважением. К ним внимательно прислушивались, хотя и не принимали их слова за окончательную истину. Проявления Қасиета авторитетны, но не авторитарны. Қасиет обязывает носителя постоянно подтверждать свой высокий дар практическими полезными делами сообразно своим способностям, не впадая в иллюзию самолюбования «прошлыми заслугами», в самообман собственной исключительности и непогрешимости. От «зарвавшихся» носителей Духа народ попросту отворачивается, реализуя свое неотъемлемое право свободы выбора. Носители Қасиета, также как и степные правители, изначально поставлены в жесткие условия постоянной возможности потери народного доверия, что, в принципе, равнозначно потере и самого Қасиета. Соответственно, они обязаны чутко прислушиваться к велениям Духа, умея отделять их от чисто человеческих порывов («пендешілік»), и немедленно исполнять их, ни в коем случае не приписывая себе заслуги Духа.

Для коллективистского сознания кочевого общества вполне естественным было восприятие феномена Қасиета как «всенародного достояния», ибо он даруется Духом данному конкретному человеку не в «личную собственность», но вот именно «для всех», дабы служить благополучию всего общества. Поэтому истинные носители Духа, искренне соблюдающие чистоту своего Қасиета, как правило, за выполненную «работу» либо наотрез отказываются от какой-либо платы, либо предоставляют людям самим определять формы и размеры благодарности. Будучи призванными Духом Степи, эти люди, как никто другой, осознают законы вселенского равновесия, согласно которым любое сделанное доброе дело не пропадает просто так, но возвращается в непредсказуемых формах, месте и обстоятельствах.

К явлению Қасиета абсолютно неприменимо существование каких бы то ни было «иерархий священнослужителей», что ярко отличает феномен степной духовности с его традициями естественной свободы от религиозных концепций оседлых цивилизаций, насильно насаждавших структуры «духовных пастырей». В формате степной духовности невозможно представить себе «Верховного Бақсы», также как и «Жырау всех Жырау». В результате попытки искусственно самовозвыситься над другими шаманами и диктовать свою волю Чингисхану шаман Тюб Тенгри лишился не только священного дара, но и самой жизни – ему был переломлен хребет.

Қасиет, кроме признания народа, не дает носителю никаких дополнительных преимуществ – ни материальных, ни тем

более – «карьерных», «должностных». Он несет в себе больше обязанностей, чем прав. Носитель Қасиета в обыденной жизни продолжает оставаться простым человеком, формально равным всем другим кочевникам. «Возвысить» его может лишь благодарная память народа. Единственное, на что может рассчитывать степной носитель Духа – за ответственное и искреннее исполнение возложенных на него высоких обязанностей Дух может «ниспослать благословение», вознаградив удачей в делах, здоровьем и счастьем в семье, благополучием в последующих поколениях его потомков.

Однако, как правило, Дух ничего не обещает. Қасиет – это не часть «сделки», и носитель его не имеет права требовать никакого «вознаграждения» ни от людей, ни свыше. Он должен просто служить.

Таким образом, с материальной точки зрения Қасиет, будучи физически проявлен как система духовных служителей Великой Степи, присутствует в разрезе нации как некая «духовно-практическая сеть» статусно равных, но отличающихся уровнем практической духовной силы, обладающих личной свободой, но обязанных служить духам и народу нравственно возвышенных проводников, избранных Духом.

С духовных же позиций, Қасиет – это некая «священная нить», связующая человека и социум, видимый и невидимый миры, общество и природу в единое гармоничное целое. Функциональной задачей этой сети служения Духу Великой Степи являлось исцеление, просвещение, умиротворение людей и воодушевление их на подвиги во имя народа и Неба.

Қасиет не может быть получен в результате «демократических выборов», «назначения сверху» или «личного желания» человека. Қасиет – исключительно воля духов, окончательная и неотвратимая. Қасиет просто ЕСТЬ, либо его нет – безо всяких условий или логических объяснений. Причем, момент и формы «открытия» Қасиета никак непредсказуемы. Он может быть обнаружен в миг рождения, подобно непревзойденному полководцу Чингисхану, появившемуся на свет с каплей запекшейся крови в ладони. Или «отцу кобыза» Коркыту, рожденному «в рубашке» -окутанным тонкой пленкой плаценты. Что и позволило очевидцам заключить, что этих новорожденных ждет великая судьба. Қасиет может проявиться в раннем детстве, когда ребенок внезапно начинает «видеть» духов предков, предсказывать будущие события, создавать не по годам высокохудожественные произведения искусства или выказывать чувство обостренной справедливости и мудрости. Он также может нагрянуть и в зрелые годы через навязчивые многозначительные сновидения, «шаманскую болезнь», прямое благословение других носителей Духа или любым иным способом. Воля Духа всегда спонтанна и неподотчетна человеческим ожиданиям.

Западная и восточная духовные традиции, несмотря на внешние различия, едины в том, что человек в них пытается «приручить» Божественный Дух в самоистязающих молитвах и медитациях, как бы «заставляя» его снизойти в ответ на «самоотреченное служение» в попытке таким образом «подкупить» Дух, «заключить сделку» с Божественным. Эта иллюзорная «ширпотребная» идея об «общедоступности» духовной жизни в итоге привела отдельные личности к болезненным последствиям маниакального характера, выраженных в ужасающих формах религиозного садизма и мазохизма, а также – к увеличению числа «познавших Бога» пациентов психиатрических клиник. В массовом же выражении эта идея породила столь же нездоровый лозунг «богоизбранности» некоторых народов, с не менее маниакальным упорством насаждавших свое видение Бога во всех концах света, не считаясь ни с культурными, ни с человеческими жертвами.

В Степи же изначально признается полная и неуправляемая воля Духа, его пришествие всегда есть окончательный факт и лишенная рациональности награда, без разницы – «заслуженная» или «незаслуженная», главное – обязывающая. Дух первичен и неуправляем. Он просто ЕСТЬ. И он сам знает, когда, как и через кого проявиться. Отсюда – полное отсутствие в истории степной духовной культуры не только «религиозной нетерпимости» в масштабе всей Великой Степи, но и шизофренических отклонений на почве традиционной духовности на уровне отдельных личностей.

Различного же рода подношения духам в степной традиции – не столько попытки «манипулировать» волей Духа, сколько стремление пребывать с ним в равновесии, «в дружеских доверительных отношениях», проявлять должное уважение к его невидимому присутствию, подобно тому, как оказывается уважение к старшим, к гостю, к соседям. Исполнив положенный обряд, в Степи обычно говорят: «Аруаққа тапсырдым» —

«отдаюсь на усмотрение духов», что означает, что подношения нисколь не влияют на дальнейшие события, и судьба человека продолжает пребывать в полном равновесии между волей Духа и его личными усилиями.

При этом, несмотря на «одностороннюю» волю Духа, Қасиет начинает «работать» в полную силу лишь с момента осознанного, добровольного принятия носителем своего дара и предназначения. Конечно, в определенных, исключительных случаях он может и «давить» («Қасиет қысты»), создавая бытовые неприятности и насылая болезни до тех пор, пока носитель не примет «этот крест». Однако, в большинстве случаев Қасиет все же уважает свободу воли человека и «терпеливо ждет» его личного согласия.

Чаще всего Қасиет передается по наследству одному или нескольким из потомков «проводника», что свидетельствует об однозначной генетической предрасположенности носителей степного Духа как непременного условия его присутствия в носителе. Однако, время, масштаб, направление и формат его реализации совершенно непредсказуемы. Например, человек мог быть безвестным аульским лекарем-бақсы, в его сыне Қасиет мог проявиться в формате ясновидения и сделать его известным во всем роду көріпкелем, а внук мог прославиться и как сері уже по всей Степи. Либо, напротив, Қасиет может реализоваться в поколениях рода в «затухающем» ритме, проявляясь все с меньшей силой. Также Қасиет может и «прыгать» через поколения, будучи на какое-то время совершенно забыт членами данного рода и внезапно проявившись в одном из нынеживущих потомков давно умершего носителя, например, «от прапрадеда по материнской линии».

Қасиет не признает «гендерных различий». Он равно вовлекает в свой «элитный клуб» представителей обоих полов, всех, кого посчитает нужным. Никто не проводил специальных статистических исследований, однако, при поверхностном наблюдении можно заключить, что женщины-носители Қасиета явно преобладают в категориях лекарей и ясновидящих, тогда как судьями, сал-сері и жырау становятся лишь мужчины. Сей факт можно объяснить природными качествами милосердия и чувствительности женщин, рассудительности и воинственности мужчин, а также некоторыми другими причинами, которые обсуждаются ниже.

Таким образом, в народном сознании Қасиет воспринимался как изначальная очевидная данность, неотвратимая воля Духа. Все, что требуется от носителя Қасиета – осознанно принять его и служить духам, исполняя свою функцию искренне и до конца во благо народа. Все, что требуется от общества – принимать факт присутствия Қасиета в том или ином носителе безо всяких колебаний и лишних вопросов, ибо Қасиет даруется лишь ко всеобщей пользе.

В индивидуально-личностном отношении носители Қасиета служат конкретному человеку, обратившемуся за помощью, и направляют его с целью гармонизации его физического и душевного здоровья, учитывая волю духов предков рода и данной местности. В масштабе рода или этноса носители Қасиета служат всему народу и направляют его в соответствии с волей духов предков народа и всей Великой Степи. В мировом масштабе носителем Қасиета является весь народ Великой Степи («Қасиетті Ел» -«Священный Народ»), который служит всему миру и направляет его по Воле Вечно Синего Неба-Отца – Көк-Тәңір, и святой Матери-Земли – Тәңір-Үмай.

Служение соблюдению личностного, национального и мирового равновесия – изначальная цель Қасиета как проявленной в материальном мире Силы Духа Великой Степи. И с этой целью люди, наделенные Қасиетом по воле Духа, на протяжении тысяч лет справлялись в полной мере.

Система духовного служения «Қасиет» и есть самая истинная форма изначальной, естественной, природной духовности человека, свободная от политического, религиозно-идеологического или материального давления. Именно поэтому эта животворящая система и была подвержена полному уничтожению в первую очередь – как главное препятствие на пути внедрения искусственных систем манипулирования сознанием масс, как дарованная свыше возможность обретения каждым человеком счастья и благополучия, как проявление Духа Свободы и равновесия.

Но именно эта система и созидающая ее духовная Сила, Небесно-Царственная по сути, как показано выше, изначально предназначена для циклического очищения человечества от заблуждений и деградации. Каждый раз она возрождается из пепла забвения, «обновляя» загаженные духовные истоки потомков наследия кочевой цивилизации. И каждый раз она вновь вдохновляет народ Великой Степи на новые подвиги во имя равновесия вселенских сил и процессов.

Одним из признаков начатого процесса возрождения древней степной духовности и является эта работа, прямо декларирующая духовные основы и принципы кочевого менталитета, отражающая текущее состояние и будущие перспективы развития степной духовности.

ИСТОРИЯ ДУХА

Фаза первая: Ритуальные Посредники

Ничто не появляется внезапно, «из ничего» и в законченном виде. Все имеет свои корни проихождения и необходимые процессы развития. Дух приоритетно довлеет над всем бытием, но он разворачивается в материальном мире постепенно. Так же древний степной Дух с незапамятных времен проявлялся среди людей постепенно, в соответствии с уровнем развития человеческих способностей к его проявлению.

Фактически, вся история человечества, предстающая перед нами в видимых очертаниях артефактов и хроникальных документов, есть ничто иное как история духа, проявленного в материальном мире смутными тенями фрагментарно сохранившихся предметов и обрывистых записей. По этим видимым «теням» мы и отследим незримую Историю Духа Великой Степи.

Согласно принятой в науке хронологии, древнейшая история человечества подразделяется на четыре эпохи: палеолит (древнекаменная эпоха, 2,7 млн. – 12 тыс. лет до н.э.), мезолит (среднекаменный эпоха, 11 – 7 тыс. лет до н.э.), неолит (новокаменная эпоха, 6 – 4 тыс. лет до н.э.) и энеолит (меднокаменная эпоха, 4 – 3 тыс. лет до н.э.). Называются они так в связи с освоением человеком все более совершенных орудий труда – вначале примитивнейших каменных с дальнейшим их развитием, вплоть до применения металла.

К середине каменной эры люди уже осознавали духовность как невидимую глазу форму бытия, но подчинялись велениям Духа скорее коллективным озарением, полуинстинктивнополуинтуитивно создавая систему обрядов и ритуалов. В те времена

обряды, как выражение духовной жизни, были достоянием не отдельных знатоков, а всех членов общинного коллектива. Ритуальные действия должен был знать и уметь исполнять каждый.

Уже ближе к неолиту человек начал осознавать себя уже не просто «частью природы», но как явление, стоящее к ней лицом к лицу. Сознание разделило мир на две части: мир человека и мир неведомых сил природы. Таким же образом возникло и представление о делении бытия на мир живых и мир мертвых. Это представление, пройдя сквозь тысячелетия, присутствует в сознании верующих людей и в наше время, как деление бытия на «наш мир» и «мир загробный».

По мере постепенного развития сознания, в среде неолитических племен стали появляться люди, названные нами ритуальными посредниками. Эти люди избирались или назначались человеческим коллективом по тем или иным критериям, чтобы совершать духовные ритуалы и обряды, связующие человека и силы природы, человека и его род, а также – различные рода, входящие в одно племя.

Ритуальные посредники – это рядовые члены родового коллектива, которые лучше других знали тонкости проведения родовых обрядов, порядок исполнения заговоров и заклинаний. После завершения обряда посредник вновь становился рядовым членом коллектива.

Реликты института ритуальных посредников сохранялись в народном мировоззрении долгое время, вплоть до наших дней. У якутов до недавнего времени сохранялся обряд «вешания веревки духу урочища», для руководства которым избирался специальный человек из числа рядовых родовичей, не являвшийся шаманом. При исполнении балкарским и карачайским сказителем-жырчи эпоса о нартах слушатели молча внимают ему, пока тот излагает эпизоды, рассказываемые прозой, но когда он доходит до поэтических отрывков, несколько слушателей подхватывают текст. «Рассказав какой

нибудь эпизод, сказитель передавал черед следующему». 6

У тюркских народов Саяно-Алтая по-прежнему обряды и связанные с ними заклинания и молитвенные обращения к божествам исполняют не только шаманы, но и рядовые люди. Во время камлания алтайских шаманов присутствующая молодежь хором подхватывала текст шаманского заклинания. Когда бурятские улигээршины при исполнении героического эпоса делают паузы, чтобы перевести дыхание, слушатели хором подхватывают текст.

Целью ритуальных практик, осуществляемых посредниками,

являлось прямое духовное воздействие на результаты жизненных процессов: удача на охоте и в войне, здоровое потомство, исцеление от болезней, гармоничные отношения в общине и прочее. Загадочность самого бытия создавало в сознании древнего человека мистическое отношение к окружающему миру. Длительные наблюдения и духовные озарения приводили к выработке определенных ритуалов, проведение которых, как ни странно, приносило искомый результат. Так возникли традиционные магические практики, регулирующие взаимоотношения людей с природой, с невидимым миром духов и друг с другом.

Такие практики особенно хорошо сохранились в среде охотников, которые вплоть до наших дней продолжают считать, что духи-хозяева местностей, как и все духи вообще, любят слушать музыку и сюжетные повествования. Так, хакасские охотники перед исполнением сказок прямо обращались к духухозяину местности: «Ты послушай, да больше нам зверя давай, а мы тебе больше сказок будем рассказывать». У таежных охотников-бурят также существует поверье, что если во время охоты хорошо рассказывать сказку, то будет обильная добыча. Шорские охотники в случае неудачной охоты делали из кедра кобыз и играли на нем, за что в награду духи-хозяева тайги давали им много добычи. Хакасы перед охотой заставляли шамана камлать, предсказывая пути-дороги охотников, а мудреца-сказочника – рассказывать сказки, дабы расположить духа-хозяина леса.

Этот «мистический диалог» с невидимым Духом распространился и на похоронный обряд. Чтобы умилостивить духов предков и сообщить им о прибытии в мир мертвых их сородича, исполнялись песни и сказания о предках, музыка и хвалебные оды.

Особое место занимает имеющая те же магические корни и функции, широко распространенная среди степных народов традиция исполнения музыкального произведения перед сражением – чтобы привлечь в помощь духов-покровителей.

Мистическое воздействие слова и музыки на сознание людей, на невидимые жизненные процессы, духовная суть этих форм творчества постепенно осознавались в древнем человеческом коллективе, входя в незыблемую традицию, становясь частью быта. Также, как стал осознаваться тот факт, что певческий, музыкальный, сказительский, поэтический, шаманский дар снисходят на людей по воле духов. Однако для полноценного оформления такого осознания в глубокую традицию предстоял еще долгий путь.

ИСТОРИЯ ДУХА

Фаза вторая: АРУАХИ

Согласно научным данным, в неолитическую эпоху в человеческом обществе произошли коренные изменения, значительно повлиявшие на его последующее развитие. В этот период техника обработки камня достигла чрезвычайно высокого уровня развития, началась добыча камня в шахтах, возникли зачатки горного дела. Впервые появляется глиняная посуда, позволяющая готовить, хранить и транспортировать продукты. Были изобретены удобные тканые одежды и более эффективные рыболовные сети. Именно на просторах Великой Степи была одомашнена лошадь, и возникло скотоводство как особая отрасль хозяйства (Ботайская культура). По мнению некоторых авторов, к неолиту относятся и первые, еще не ставшие массовым явлением, металлические изделия. В связи со всеми этими достижениями, интенсивнее происходило расселение человеческих коллективов, следствием чего явилось и постепенное объединение прежде отдельных разрозненных племен в большие родовые союзы.2

Все эти факты позволили английскому ученому Г. Чайлду назвать этот период развития человеческого общества «неолитической революцией». Очевидно, что этому технологическому и социальному прорыву соответствовала и революция духовно-культурная. Активно развивались магические практики, шло взаимообогащение мировоззрений прежде разрозненных групп и зарождение культа предков (аруахов) как базовой идеологии Великой Степи.

Значительное развитие абстрактного мышления людей неолитической эпохи развило идею вечной борьбы добрых и злых сил природы. Роль покровителя и защитника от пагубного влияния злых сил должен был играть возникший еще в палеолите «тотем» -символический образ животногопокровителя рода.

Согласно тотемическим представлениям, тотем – одновременно и предок, и близкий родственник, и современник, и старший брат, и воплощение каждого из членов общины в животное или растительное обличие.

«Тотем» – это символпокровитель отдельных членов рода. При этом, человек почитает не само животное-тотем, а лишь его изображение как предка рода, который находится на уровне сверхъестественных сил, и потому способен противостоять враждебным сверхъестественным существам. Животное-тотем было ярким проявлением палеолитических представлений о неделимом единстве человека и природы.

Человек неолита уже ощущает себя, хотя и плотно связанным с природой, но все же – отдельной частью вселенной, стоящей к природе лицом к лицу. Он также все более осознает свою индивидуальность в составе коллектива. Кроме того, перед лицом объединения родов, а значит, культов и тотемов, встает задача формирования более широких идеологических основ для надродовых универсальных культов.

Как следствие, происходит дальнейшая специализация ритуальных посредников, не только знающих тонкости собственного родового культа, но и исполняющих теперь уже массовые межродовые культовые обряды с учетом духовпокровителей всех родов в рамках новых союзов. Тотем, наряду с животным обличием, стал приобретать и антропоморфные, человекообразные черты. Позднее это привело к формированию культа предков – веры в души умерших родственников. Однако ему предшествовал этап «нагуализма», как признака все еще актуального единства с природой.

Этот процесс был характерен для многих народов мира: северо-американских и центральноамериканских племен, народов Океании, Самоа, Азии, Африки, а также для корейцев, японцев, китайцев и других народов, в том числе – и для евразийских кочевников. В культуре этих народов проявилась вера в имеющих животное обличие индивидуальных покровителей отдельных людей – так называемый «нагуализм». Согласно этим представлениям, каждый человек обладает двумя обличиями: одно из них – человеческое, второе

– животное.

Например, прежде казахи при рождении ребенка посвящали ему

определенного коня, которого называли «нысана». Нысану не использовали ни для верховой езды, ни для каких-либо других целей, его нельзя было резать – он вольно пасся в табуне. Если конокрады угоняли вместе с другими конями нысану, хозяин немедленно отправлялся на поиски и стремился вернуть не столько весь табун, сколько именно нысану. Таких животных монголы называли «онгон» и относились к нему точно так же. То же самое наблюдалось в прошлом у алтайцев, тувинцев, якутов, бурят, хакасов. Можно предполагать, что широко распространенный у тюркомонгольских народов обычай давать имена, связанные с названиями животных и птиц, возник первоначально именно в связи с нагуалистическими представлениями.