Полная версия

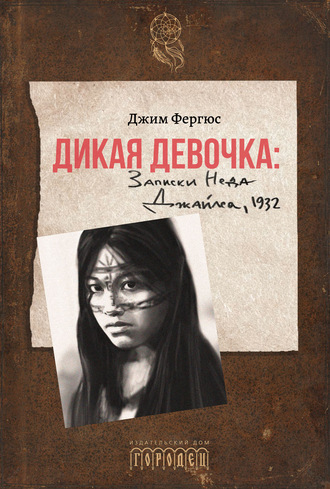

Дикая девочка. Записки Неда Джайлса, 1932

А за несколько лет до этого от его руки пал, похоже, последний в округе медведь-гризли – огромный древний зверь, у которого на левой передней лапе недоставало двух пальцев, а клыки совсем стерлись. Флауэрс хвалился, что выслеживал и гнал медведя три недели – от самого Нью-Мексико до Соноры и Чиуауа. Там он в конце концов поймал его в стальной капкан, который старый медведь потащил обратно к границе, но тут Билли Флауэрс его перехватил и завалил. Шкуру он отослал в Вашингтон, в Национальный музей. Последний гризли на Юго-Западе.

И вот теперь, трясясь на спине своего мула по берегу реки, Билли Флауэрс слышал, как вожак его своры, метис гончей по кличке Монах, облаивает дерево. Он повернул своего крупного палевого мула по кличке Иоанн Креститель, легонько тронул его бока шпорами, откинулся назад в седле и отдал поводья, позволяя животине самостоятельно нащупать спуск по скалистому склону. Умница Иоанн Креститель быстро и аккуратно переступал крепкими надежными ногами с камня на камень, изредка приседая на круп, чтобы съехать по особо крупному валуну. К тому времени, как он достиг дна распадка, Билли Флауэрс услыхал, как к Монаху присоединились остальные собаки и принялись лаять в том же самом тоне, яснее ясного говорившем хозяину: кем бы ни было то, кого они поймали, оно сидит на дереве.

Он повернул мула в воду и прошлепал через мелководье к своим собакам; все семеро со вполне библейской симметрией окружили дерево, росшее на половине высоты противоположного склона. Собаки стояли на задних лапах, яростно корябая кору и то и дело взмывая в воздух с пируэтами, которые сделали бы честь цирковым собачкам, и отчаянно лая и скуля от досады.

Флауэрсу все никак не удавалось разглядеть сквозь густую листву, что за добычу они загнали на дерево. Подойдя поближе, он услыхал, как неведомая зверюшка шипит и плюется, и хотя он уже понял, что это не пума, все еще гадал, кто же это может быть, потому что никогда в жизни не слышал, чтобы зверь издавал такие звуки. Он натянул поводья, сполз с седла, расчехлил ружье. Увидев подошедшего хозяина, собаки зашлись еще пуще, с нетерпением ожидая момента, когда он выстрелом собьет добычу с дерева и позволит им в награду за усердие перервать ей глотку, а потом попировать требухой.

Билли Флауэрс уже давно перестал быть молодым, но остался гибким и сильным, он никого не боялся – ни людей, ни зверей. В луизианских болотах ему доводилось бороться с аллигаторами, голыми руками убивать гремучих змей, выходить против пумы или медведя с одним охотничьим ножом в руке. Он думал, что уже видел все, что только можно видеть в дикой природе, однако совершенно не был готов к тому, что существо, сидящее на ветке дуба, начнет рычать и плеваться, пытаясь отбиться от собак голыми руками с тонкими пальцами, на которых даже когтей не было. Он на минуту призадумался, уж не сам ли дьявол явился наконец испытать его, приняв вид дикого существа – наполовину человека, наполовину зверя, скрючившегося на дереве, с обрывками одежды, свисавшими со спины, и со спутанными пышными волосами. На лице существа красовались грязные грубо намалеванные желтые полоски, оттенявшие глаза, темные и бездонные, как само время, в которых сейчас плескалась ярость, становившаяся все сильнее, пока оно, рыча и плюясь, кидалось на его собак.

А потом с облегчением, таким смутным, что он его едва заметил, Флауэрс понял, что перед ним не Сатана, хотя, возможно, вместилище Сатаны – язычник, да еще один из самых закоренелых. Когда он еще только пришел в Мексику, ему рассказали, что в некоторых затаенных распадках Сьерра-Мадре еще обитают небольшие племена диких апачей. Это высокогорье настолько труднодоступно, что там побывали всего несколько белых, а мексиканцы так и вовсе боятся туда соваться. Билли Флауэрс привык бродить по диким местам, а язычников боялся не больше, чем людей или зверей, он считал их помесью первых со вторыми. Он уже понял, что под лохмотьями и грязью скрывается девочка, почти ребенок, и отозвал собак, а те мгновенно послушались, прекратили кидаться на дерево и теперь, поскуливая, бродили вокруг ствола. Из пастей капала слюна, поджарые ребра вздымались.

«Ты поразишь их жезлом железным, – нараспев произнес Билли Флауэрс, вскидывая ружье на плечо, – сокрушишь их как сосуд горшечника» [13]. Он посмотрел на девочку и не обнаружил никаких признаков страха в ее странно прямом и на удивление спокойном взгляде, никаких намеков на что-то человеческое. Точно так же можно было посмотреть в глаза пуме или медведю, а им в глаза за свою долгую жизнь он смотрел бессчетное число раз, прежде чем разделать тушу. В их горящих, непроницаемых глазах он никогда не видел ничего, кроме своего собственного отражения.

Флауэрс опустил ружье, засунул его обратно в притороченный к седлу чехол, покачал головой и что-то с отвращением пробормотал себе под нос. Он воочию увидел собственный страх – то, что ему в этой совсем юной девочке, считай ребенке, привиделся Сатана. Он знал, что мексиканское правительство снова начало выплачивать вознаграждение за скальпы апачей, чтобы раз и навсегда очистить страну от этой заражавшей ее многие десятилетия чумы. Значит, это законное убийство. Однако Билли Флауэрс никогда прежде не убивал человеческое существо, не собирался он этого делать и теперь, пусть даже такое примитивное и столь далекое от Бога, как это.

Флауэрс покопался в седельной сумке и вытащил небольшой сверток из вощеной бумаги, развернул его и вытащил единственную тортилью, обернутую вокруг медовых сот из улья, на который он недавно совершил набег. На охоту он всегда брал с собой совсем немного еды, полагая, что мясо пумы или медведя придаст ему и его собакам звериной силы. Однако он питал слабость к сладкому и не мог противиться искушению полакомиться медком.

Он сделал еще один шаг вперед, внимательно посмотрел на маленькую дикарку на ветке, развернул тортилью и заметил, что девчушка косит глазом, впрочем, как и собаки, следя за каждым его движением.

– Думаю, ты голодна, язычница, – проговорил он не лишенным доброты голосом, а затем отломил кусок тортильи и обмакнул его в мед, словно губку. – Да уж, мисс, – продолжил он, откусывая смачный кусок; медленно прожевав его, он тщательно, один за другим, облизал пальцы. – Думаю, ты сильно голодная. – Он вытащил еще кусок и протянул его вверх девочке. – Вот. Давай. Бери его.

Девочка спокойно взглянула на него, но не сделала даже попытки принять угощение.

Старик еще раз внимательно посмотрел на нее и кивнул:

– Нет, я не должен думать, что ты слезешь, пока я не привяжу собак, верно?

Он вновь завернул тортилью и соты в вощеную бумагу и сунул сверток в нагрудный карман рубахи. Затем повернулся к мулу и достал из седельной сумки собачьи цепи. Отвел собак чуть ниже по склону к зарослям мескитовых деревьев и по очереди надежно привязал каждую.

– Ну вот, маленькая мисс, – сказал он, вернувшись к девочке, – теперь можешь слезть. Собаки тебе вреда не причинят. – Он достал сверток с тортильей из кармана и помахал им, давая понять, что она должна спуститься, если хочет получить еду.

Девочка посмотрела на тортилью, потом на Флауэрса, потом на собак. Он снова поднял сверток.

– Ну давай, перекуси немного, – он говорил скорее потому, что ему нравился звук собственного голоса, точно так же он разговаривал с собаками, которые месяцами составляли его единственную компанию, обращаясь к ним так, словно они были людьми и понимали каждое слово. – Собаки привязаны, детка. Я тебе вреда не причиню.

Не сводя с него глаз, девочка начала спускаться с дерева и наконец бесшумно, словно бестелесный дух, спрыгнула на землю. Лохмотья платья всколыхнулись на ее спине, бубенчики звякнули, словно зачирикали где-то вдалеке птички. Флауэрс не мог не заметить дикой грации ее движений, такой же, какая отличает движения койота или волка от движений домашней собаки.

– Если вздумаешь бежать, это тебе добра не принесет, – предупредил он ее. – Я снова пущу их за тобой, и на этот раз они тебя поймают и разорвут в клочья. – Он снова протянул девочке тортилью, однако она даже не потянулась к еде. – Я тебе дам на время свою рубашку, детка, – сказал он, слегка расстроенный непривычным видом маленьких коричневых грудей девушки, которых никак не прикрывали жалкие лохмотья. – Ты ведь почти голая. И, во имя Господа Всемогущего, я сам-то попахиваю, мне нечасто удается помыться, а ты так просто безбожно воняешь. Ну прямо как лесной зверь. Неудивительно, что собаки так к тебе и отнеслись.

Девочка смотрела на него глазами такими темными, что они казались почти черными, а белки глаз у нее были кофейного цвета, именно из-за этого анатомического различия индейцы называли белых белоглазыми. Билли Флауэрс знавал нескольких апачей – на территории их резерваций в Нью-Мексико он не раз охотился и находил их людьми убогими, склонными к пьянству и азартным играм, на спасение душ которых надеяться не приходится. Но этот ребенок был другим – абсолютно дикий, словно гость из доисторических времен.

– Боюсь, юная леди, Господь Милосердный сделал для тебя все, что мог, – с казал Флауэрс. Затем он повернулся к мулу и принялся искать в седельной сумке рубаху, чтобы прикрыть наготу маленькой язычницы.

Блокнот Неда Джайлса. 1932 год

1 Декабря 1999 годаАльбукерке, МексикаЧеловеческая память – с амый ненадежный инструмент, ее искажают попытки вернуться в прошлое и пересмотреть события с большого расстояния и в другом возрасте, приобретя опыт горя, разочарований, житейской суеты, в тщетной надежде, что прошлое было не совсем таким, как мы привыкли думать. Вот почему все мемуары лживы по определению. Но фотография не лжет. Уж не помню, чем она меня когда-то привлекла. Моя память во многом визуальна, годы и десятилетия моей жизни запечатлены в образах, в сотнях и тысячах фотографий, снятых за прошедшие пятьдесят лет, хотя что сталось со многими из них, я и понятия не имею. Да теперь это и неважно, чтобы вспомнить, не нужно видеть саму фотографию, потому что я все их храню в памяти, вижу свет и композицию каждой, особенное выражение лица, клочок пейзажа за окном, голую правду пустой комнаты, лучи солнца, косо светящие в дверной проем, сама дверь чуть приоткрыта, а внутри – тайна.

Я закрываю глаза, и память услужливо рисует мне темноглазую девочку, бегущую по сухому арройо. Легкую, сильную, неукротимую, с кожей цвета каштана и черными волосами, густыми, будто львиная грива. Я навсегда остановил ее линзами своей камеры, но она – как сон, не прекращает движения, отказывается оставаться в покое. Многие уверены, что фотография – неодушевленный предмет, остановленное, как бы замороженное, время. Это не так. Это всего только особый момент между тем, что было, и тем, что вот-вот будет, крошечный миг между прошлым и будущим.

Я больше фотографий не делаю, мне не нужны новые напоминания, у меня их и так более чем достаточно. Я сильно нездоров, у меня плохое сердце. Посреди ночи я просыпаюсь, потому что мне трудно дышать и в груди у меня как будто трепыхается умирающая птица. Мне долго не протянуть.

И все же неотвратимость смерти не мешает мне во сне щелкать затвором фотоаппарата или просматривать, словно слайды, старые изображения. Совсем наоборот. Говорят, старики не помнят, выпили ли лекарство пять минут назад, зато то, что случилось пятьдесят, шестьдесят или семьдесят лет назад, помнят отлично. Это оказалось правдой.

За много лет я привык тщательно записывать в блокнот все, где я побывал, и все, что я делал. Такие записи люди ведут для самих себя, в моем случае – чтобы потом видеть, как развивался или, наоборот, отставал как фотограф. И если, а я в это твердо верю, мы реализуемся через нашу работу, нашу профессию, наши достижения, эти блокноты свидетельствуют о моем развитии или, наоборот, отставании как человеческой личности. Другим это, разумеется, совсем неинтересно.

Дневники я вел с 1932 года, с середины Великой депрессии, не просто в другие времена, а целую жизнь назад. Там описана моя поездка в Мексику, когда мне было семнадцать лет. Еще одно мое убеждение состоит в том, что характер человека формируется очень рано, и даже если драматические обстоятельства меняют течение нашей жизни, фундаментальные основы личности они не затрагивают. Все эти проекты самосовершенствования, программы двенадцати шагов, стабилизирующие настроение медикаменты и психотерапии ни к чему не ведут, мы так или иначе застреваем в самих себе. И даже если я, перелистывая те мои блокноты в последующие годы, видел там наивность, максимализм и претенциозность семнадцатилетнего мальчишки, меня все равно поражало, как ясно я узнавал самого себя, как много осталось во мне от того смешного, вечно сердитого, трогательного, полного надежд юного дурачка. А если бы еще не слабость и некрасивое старение тела в шестидесяти-семидесятилетнем возрасте, я бы подивился тому, как мало, в сущности, я изменился.

Хранить долгие годы эти записи стоило хотя бы ради поразительного открытия, что я сойду в могилу тем самым мальчиком, которым был когда-то и которым являюсь до сих пор. Точно так же поразительно, решив, уже стариком, бросить взгляд на собственную юную личность, в самом первом абзаце обнаружить, что эта юная личность пристально смотрит вперед на собственную старость. Немного напоминает ощущение, когда стоишь между двумя зеркалами и смотришь в бесконечный туннель создаваемых ими отражений.

А между страницами моих рабочих блокнотов часто заложены фотографии, некоторые даже приклеены. Многие из них за минувшие годы оказались утрачены, и по практическим соображениям многие из тех, что уцелели, я в этой рукописи не использую, хотя и могу время от времени на них ссылаться. Я опускаю также записи, касающиеся фотографической техники и оборудования, просто потому, что они скучны тем, кто серьезно не изучал фотографию. Наконец, читатель обнаружит, что какие-то записи датированы, а какие-то нет. Я уже не могу вспомнить, почему так вышло, но думаю, что частенько, находясь среди диких апачей Сьерра-Мадре, просто не представлял себе, какой сегодня день. В той совершенно непохожей на нашу реальности это просто не имело значения.

Более того, история, которая изложена ниже, – чистая правда. Не та правда, которую видит сквозь завесу прожитых лет и иных воспоминаний шестидесятисемилетний старик, возможно, желающий возвеличить себя перед смертью, а именно то, что переживал семнадцатилетний Нед Джайлс в далеком 1932 году.

Блокнот I

Отъезд из дома

5 января 1932 годаЧикаго, ИллинойсЗавтра утром я уезжаю из Чикаго и поэтому сегодня вечером начинаю новый блокнот, в котором буду описывать свою поездку. Все остальные, а их с детства скопилось несколько дюжин, я решил оставить здесь, как и свою прошлую жизнь. Для новой жизни – новый блокнот! Предстоит большое приключение, и, может быть, когда-нибудь моим детям или внукам будет интересно о нем почитать. А может быть, и я сам, уже стариком, усевшись на веранде в кресле-качалке, захочу перечитать блокнот. Я так рад, что еду, но, должен сознаться, мне немного страшно. У меня в груди словно бабочки порхают, уснуть я все равно не смогу, так что лучше я прямо сейчас начну писать. Например, о том, как я решился в первый раз уехать из дома.

С тех пор как три месяца назад мои родители умерли, я жил в нашем доме один. Целую неделю или около того никто не замечал, что я живу один. Думаю, люди вообще не очень внимательны; у всех хватает своих бед, да и что такое один сирота по сравнению с тем, что множеству людей вообще жить негде и они ночуют на улице?

Мама умерла осенью в пресвитерианском госпитале Св. Луки. Я тогда этого не знал, но бизнес моего отца испытывал большие трудности. Папа был первым дилером «студебеккеров» в Чикаго, однако, по-моему, в последние два года люди почти не покупали автомобилей, и он оказался в большой финансовой беде. Последнее, что мне сказала мама перед смертью: «Позаботься об отце, Нед, без меня он пропадет».

Холодным ветреным октябрьским утром мы похоронили маму на кладбище «Оак-парк». От похорон в памяти остались только провожающие, кутавшиеся в теплые пальто, да желтые листья, кружившие по аллеям кладбища. Несколько дней спустя папа заперся в ванной у нас дома, сунул дуло пистолета в рот и снес себе весь затылок. Я нашел его, вернувшись из школы, он сидел, откинувшись назад, на унитазе. На бортике ванны он оставил адресованный мне конверт. В нем лежали копия его страховки, а еще ключи и паспорт его новенького родстера «Коммандер-8». В коротенькой записке он попросил меня аккуратно обращаться с машиной и деньгами и сообщил, что жалеет, что не смог оставить мне больше. «Прости, сын, – написал мне папа, – но я жить не могу без нашей дорогой мамочки. Ты всегда был хорошим мальчиком. Я знаю, ты любишь фотографировать. Почему бы тебе не купить хорошую камеру? Удачи тебе, Нед. Люблю. Папа». И все. Последний папин совет «Почему бы тебе не купить хорошую камеру?»

Я понимаю, что пишу обо всем этом суховато, ведь правда? Я любил своих родителей, но тогда я просто не мог плакать над ними. Видимо, когда умирала мама, я слишком сосредоточился на своем беспокойстве об отце. Он был в совсем плохой форме, пил слишком много виски и плакал по ночам. Однако я и подумать не мог, что он покончит с собой. Что это за отец, который способен вот так бросить единственного сына? Я любил отца, но понимал, что он был слабым человеком. Я считаю, у него должно было бы хватить ответственности остаться со мной и позаботиться обо мне.

Младший брат отца, дядя Билл, приехал из Калифорнии, чтобы помочь мне с похоронами и получением отцовской страховки. Я его не слишком хорошо знал, но он оказался вполне ничего. Мне не хотелось ехать жить к нему, да и он, по-моему, не очень-то об этом мечтал. Поэтому я соврал ему, что поеду жить к сестре матери в Цинциннати. Дядя Билл явно почувствовал облегчение, хотя никакой сестры в Цинциннати у мамы никогда не было.

– Обязательно пришли мне открытку со своим новым адресом, когда доберешься туда, – сказал он. – И, знаешь, если тебе что-нибудь понадобится, ну хоть что-нибудь, ты всегда можешь рассчитывать на своего старого дядю Билла. – Говоря это, он улыбнулся и был как будто смущен, поскольку мы оба, конечно же, знали, что это неправда.

В школе я на целый год опередил ровесников и сейчас уже учусь на первом курсе бакалавриата Чикагского университета. Кроме того, я работаю неполный день, по крайней мере, до недавнего времени работал, в частном мужском клубе «Чикагская ракетка». Я уже давно подрабатываю там в летние каникулы. Начинал подносчиком мячей для теннисистов-профи, потом перешел в сам клуб. За эти годы я все понемногу перепробовал. Мою посуду на кухне, убираю корты для сквоша и раздевалки, работаю официантом в столовой. Члены клуба меня любят, потому что знают с тех пор, как я был ребенком, а еще я спокойный и вежливый, так что иной раз толстосумы вообще забывают, что я там, и разговаривают между собой свободно, будто меня и нет. Мне нравится работать в клубе, к тому же я понимаю, как мне повезло, что у меня есть работа в наше время, когда многие оказались на улице. Занятно, но большинство членов клуба выглядят так, будто Депрессия их не коснулась. Все старые чикагские фамилии состоят членами клуба – все Свифты, Армуры, Кьюдэхи, Митсы, Маккормики, а сам клуб – это такой детский шалаш для взрослых, куда взрослые дядьки все вместе прячутся и делают вид, что все о’кей и за стенами вообще ничего не происходит. В этом-то, как я понимаю, и состоит главная цель частного клуба. Внутри – совершенно другой мир, и я чувствую это всякий раз, как вхожу в дверь. Стены обшиты темным деревом, на них висят картинки с охотничьими собаками и гарцующими лошадьми. Полированная мебель красного дерева или дубовая обита плюшем и бархатом. Натертые до зеркального блеска паркетные полы покрыты красивыми восточными коврами. Это трудно выразить словами, но в клубе царит этакая умиротворяющая тишина, в воздухе витают запахи хорошего виски, кубинских сигар и тонкого аромата знаменитого чикагского мяса, что жарится на кухонном гриле. А сладковатый, смешавшийся с запахом дорогого одеколона запах пота только что закончивших партию игроков совсем не похож на горький запах пота работяг, собравшихся в баре, чтобы после смены выпить незаконную пинту пива.

Так или иначе, члены клуба выглядят повеселее других в наши дни. Они устраивают вечеринки, пьют спиртное и чем пьянее становятся, тем громче защищают разрушительную экономическую политику их героя – президента-республиканца Герберта Гувера. А наша семья – потомственные работяги-демократы, и папа как-то сказал мне, что лучше не говорить об этом в клубе. Но члены клуба вряд ли станут беседовать с обслугой о политике.

Кое-кто из членов клуба видел отцовский некролог в «Чикаго Трибьюн» (я сам написал его), и с тех пор они со мной особенно приветливы. Некоторые даже сунули мне в карман конвертики с деньгами. Странно было принимать их подарки, как будто чаевые за папину смерть. Но еще страннее было в эти последние недели возвращаться после работы в темный пустой дом. Разумеется, там все еще множество вещей моих родителей, я ничего не менял, в доме по-прежнему пахнет ими, словно они в отпуск уехали, а меня оставили на хозяйстве. На крючках, прибитых к внутренней стороне двери в ванную, все еще висят мамины халаты, папина бритва, станок для правки и крем для бритья все так же лежат на полочке над раковиной. И мне всякий раз кажется, что они просто позабыли взять эти вещи с собой в отпуск. И только тонкий пороховой налет позади унитаза и след от царапнувшей стенку пули напоминает о том, что они никогда не вернутся домой.

Когда папа совершил самоубийство, я набрал побольше рабочих часов в клубе и перестал ходить на занятия. Я всегда был хорошим студентом, материал давался мне легко, но, сказать по правде, учеба перестала меня интересовать. Лекции в университете тогда казались мне чем-то вроде копания в собачьем помете с целью выяснить, что собака ела. Единственное, чего мне хотелось, – это учиться фотографировать. Несколько лет назад папа купил мне первый фотоаппарат, простенький дешевый «кодак», и с этого момента я был буквально одержим фотографией. Два года назад я вступил в любительский клуб фотографов. Я там самый молодой член. Раз в неделю мы собираемся, обмениваемся разными мыслями и техникой, обсуждаем наши работы. Я даже выиграл приз на конкурсе клуба. Кстати, я воспользовался предсмертным советом папы и, когда пришли деньги за страховку, купил себе «Дирдорф 8×10» со штативом и держателем пластин. Это самый красивый механизм на свете.

Он и позвал меня в дорогу. Как-то в воскресный день, незадолго до Рождества, я закончил прибираться в столовой клуба после ланча. Был угрюмый серый день, один из тех, когда темнеть в Чикаго начинает уже в четыре пополудни, ветер гонял волны по озеру, принося с собой сырой колючий снег. Я уже собрался домой, когда заметил, что менеджер повесил на доску объявлений какой-то листок.

БОЛЬШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ К АПАЧАМ

ИЩЕТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ЭКСПЕДИЦИИ В НЬЮ-МЕКСИКО

ЦЕЛЬ

Экспедицию в горы Сьерра-Мадре на границе штатов Сонора и Чиуауа снаряжают профессионалы из Дугласа (Аризона) и Агуа-Прета (Со-нора, Мексика) с целью отыскать семилетнего сына Фернандо Хуэрты, хозяина ранчо из Бависпе (Сонора), похищенного индейцами-апачами 26 октября 1928 года, когда мальчику было три года. Похищение сопровождалось убийством матери мальчика. Известно, что мальчик еще жив. Есть надежда, что вооруженные участники экспедиции заставят индейцев сдаться и вернуть ребенка.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К БОЛЬШОЙ ЭКСПЕДИЦИИ К АПАЧАМ

Отъезд из Дугласа (Аризона) в направлении Басерака (Сонора) и Каньона пещер 1 апреля 1932 года. В агентствах Брендстрита или Дана желающие принять участие могут навести справки об организаторах экспедиции. Профессионализм организаторов гарантирует, что отобраны будут люди, не уступающие по своим качествам Мужественным всадникам [14], а цель такова, что недостатка в острых ощущениях не будет и экспедиция запомнится на всю жизнь. Участники экспедиции побывают в самых захватывающих неисследованных девственных уголках Западного полушария, которые до них посетило всего несколько белых. Великолепные рыбалка и охота гарантированы. Если вас это привлекает, записывайтесь и отправляйтесь в путь.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ

К СВЕДЕНИЮ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Экспедиция снаряжается на собственные средства участников, возмещение расходов не предусмотрено. Цель – оказание помощи Фернандо Хуэрте в спасении семилетнего сына, похищенного апачами в 1928 году. Ежедневный взнос с каждого добровольца на покрытие расходов – 30 долларов. Принимаются только добропорядочные джентльмены с хорошими рекомендациями. Это не поход солдат удачи. Экспедиция станет подразделением народной милиции мексиканской армии; каждый доброволец обязан отслужить одну неделю, но, если пожелает, волен остаться до конца экспедиции.