Полная версия

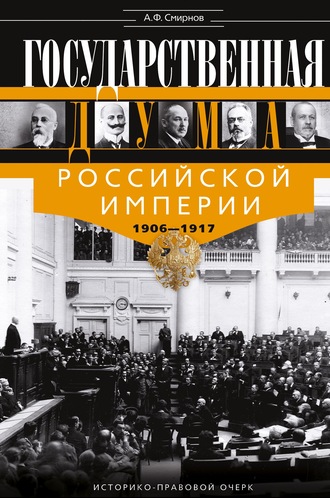

Государственная Дума Российской империи 1906-1917 гг

Приводим текст Октябрьского манифеста императора Николая II13:

«Смуты и волнения в столицах и во многих местностях Империи Нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с благом народным, и печаль народная Его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы Нашей.

Великий обет Царского служения повелевает Нам всеми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для Государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга. Мы, для успешнейшего выполнения общих преднамечаемых Нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего Правительства.

На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку.

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.

Дан в Петергофе в 17-й день Октября в лето от Рождества Христова тысяча девятьсот пятое, Царствования же Нашего одиннадцатое.

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою подписано:

НИКОЛАЙ II».

Интересное свидетельство о появлении Октябрьского манифеста содержат мемуары И.В. Гессена (в его руках был автограф «Воспоминаний» Витте, для нас недоступный, а возможно, и утраченный). Он пишет, что в ночь на 17 октября «Сергей Юльевич стоял на коленях перед государем, умоляя его хорошенько обдумать столь важный шаг. И царь всю ночь молился, прежде чем подписать Манифест». Фактически, добавляет Гессен, Витте в октябрьские дни «предусматривал повторение прецедента 12 декабря 1904 г., когда он рекомендовал исключение «третьего пункта» (созыв выборных. – А. С.) и теперь предлагал обойтись без Манифеста, а удовлетвориться резолюцией государя – «принять к руководству» – на его всеподданнейшем докладе о мерах для ликвидации анархии». Но правящие сферы серьезно опасались, что это окружит ненавистного им «франкмасона» ореолом спасителя России, и сами уже настаивали на издании торжественного манифеста от имени императора14.

В Манифесте в порядке общей торжественной декларации обещались населению гражданские свободы, расширение избирательных прав при выборе уже не в совещательную, а законодательную Думу. Весьма заманчиво звучало обещание о дальнейшем развитии «общего избирательного права», которое можно было понимать и как движение к всеобщему, равному, тайному прямому избирательному праву. Сторонники «четыреххвостки» не случайно позже ссылались и на начала Октябрьского манифеста.

Привлекало внимание и обещание предоставить выборным от народа возможности действительного надзора за действиями исполнительной власти. Право надзора можно было истолковывать как право контроля, вплоть до вотума недоверия министру и его отставки. Однако в самом Манифесте подчеркивалось, что правительство остается императорским («поставленные от нас власти») и, следовательно, кабинет министров не был подотчетен Думе.

В оценке Манифеста 17 октября как среди современников, так и потомков нет единства мнений. Радикалы как прежде, так и теперь говорят о царском обмане: «Царь испугался, издал манифест, мертвым свобода, живых под арест». Либеральная демократия заявляет о провозглашении конституционных начал. Монархисты – о хитроумном масонском заговоре. Спорные суждения через мемуары, дневники проникли в литературу, отразились в искусстве, закрепились в историографии. И.Е. Репин создал картину, посвященную Октябрьскому манифесту, изобразив ликующую толпу. Буйство красок, половодье чувств по замыслу художника передают апофеоз революции. Ликующие петроградцы, буквально дети разных народов, разных сословий – студенты, курсистки, журналисты, мастеровые, политкаторжане и пр. – сошлись в крике «Долой самодержавие!». «На первом плане самодовольная сытая фигура адвоката во фраке с красной розой, а рядом курсистка». По отзывам одних современников, согласных с художником, последнему удалось передать апофеоз революции – свобода завоевана наконец народом, по отзывам других, наоборот, картина показывает «безумные дни», «революция» изошлась в митинговщине, и, наконец, монархисты усмотрели в полотне великого художника изображение темных заговорщических сил15.

В оценке Манифеста 17 октября главное не забывать, что перед нами декларация «конституционных начал», намерений, принципов, а реализация последних зависела уже от соотношения борющихся политических сил. Это нашло отражение в последовавших затем документах об учреждении Госдумы и Госсовета, издании новой редакции Основных законов (об этом ниже).

Витте отдал приказ Трепову, возглавлявшему силовые структуры, чтобы «полиция не мешала народу ликовать по случаю манифеста о свободах». Ликования не было. В столице слышались залпы, в вельмож, сотворивших «свободы», летели камни. Толпа останавливала придворные кареты даже у Зимнего дворца, высаживала седоков, «слышалась площадная ругань», «летели камни», «раздавались залпы»16. Вскоре за тем последовали новые баррикады, Пресня и новые «иллюминации» в помещичьих усадьбах.

Не случайно император оставался до глубокой осени в Петергофе, откуда было удобнее, чем из Царского Села, бежать за границу. Такой исход событий вовсе не исключался.

Характер основополагающих нормативных актов, определивших на многие годы облик, состав, действия высших государственных властей, невозможно понять вне контекста с политическими реалиями, борьбой политических сил. В той тревожной обстановке высшие сановники империи нередко круто меняли свои взгляды, как образно выразился едкий Победоносцев, у многих «в голове запело сразу по три петуха». «Гонитель земств» граф Витте становится на какой-то час «глашатаем либерализма», диктатор, ультрамонархист генерал Трепов начинает ратовать за формирование ответственного кабинета министров за конституцию по французскому образцу. Едва ли не один Победоносцев предпочел, не изменяя принципам, уйти в отставку, но не проделывать вместе с Витте сомнительные пируэты.

Главное в этом калейдоскопе событий, лиц, поступков, деклараций – это быстро наступившее у императора понимание событий, а именно: Октябрьский манифест вопреки уверениям Витте не принес немедленного успокоения страны, его объявление вызвало не ликование, а скорее возмущение если не всего народа, как утверждали левые радикалы, то, во всяком случае, значительной части интеллигенции (образованного меньшинства, элиты) и простого люда в городе и деревне. О крестьянском требовании всей земли и всей воли премьер забыл. «Опять нас обошли господа перед царем», – негодовали крестьяне. Если успокоения нет, то и все уступки были напрасной жертвой, ошибкой, какую следует незамедлительно исправить, насколько это позволяют обстоятельства. Такова была позиция Николая II в период осени 1905 – весны 1906 г. – то есть перед созывом Думы, в недели и месяцы ее создания.

В который раз русский народ подвела надежда, что одним взмахом меча или росчерка пера по «манию царя» можно все изменить к лучшему, водворить в одночасье спокойствие, обеспечить благополучие, конечно же всеобщее, вызвав благодарность и ликование осчастливленных верноподданных.

Так было и в 1905 г., когда стало ясно, что мгновенного успокоения нет и скоро не предвидится, все взоры с негодованием обернулись к графу Витте – как же, обещал, уверял, успокаивал. И каждое новое сотрясение, новая стачка, иллюминация, убийство вызывали новый приступ негодования.

К прискорбию Витте, ситуация после 17 октября отнюдь не улучшалась, а, наоборот, усложнилась, обагрилась новыми потоками крови. Правые ненавидели премьера за умаление самодержавия, либералы-конституционалисты ему не доверяли, левые боялись, что революция, которую они предвкушали, ускользнет из их рук в случае успеха реформ. «Ничего не изменилось, борьба продолжается», – заявил П.Н. Милюков. Лев Троцкий, писавший в свежесозданной газете «Известия», был более конкретен и решителен: «Пролетариат знает, чего он не хочет. Он не хочет ни полицейского душителя Трепова (начальник полиции), ни либерального мошенника-финансиста Витте, ни волчьей морды, ни лисьего хвоста. Он отвергает полицейский кнут, завернутый в пергамент конституции»17. В отдельных частях России Манифест, вроде бы урезавший права местной полиции на расправу внесудебную, привел прямо к насилию. В прибалтийских провинциях крестьяне выступили против помещиков-немцев и провозгласили целую россыпь крестьянских республик. На Украине и в Белоруссии скопища ультраправых, называющих себя «Черной сотней», выступили против «христопродавцев», этих вечных козлов отпущения. В ряде крупных западных городов вспыхнули погромы. В Закавказье подобные выступления были сделаны против армян. В Польше, Финляндии, Грузии Манифест был воспринят как признак слабости; было общее чувство, что империя разваливается: массовые демонстрации громогласно требовали автономии и независимости. От Кронштадта до Севастополя происходили восстания на флоте. В декабре Московский Совет вывел 2000 рабочих и студентов на баррикады. В течение 10 дней они удерживали правительственные силы, провозгласив новое Временное правительство. Бунт был подавлен только после прибытия из Санкт-Петербурга Семеновского гвардейского полка, который очистил улицы артиллерией и штыками. В течение этих недель Ленин проскользнул в Россию, надеясь возглавить большевиков: полиция вскоре обнаружила его след, и он был вынужден тайно переезжать с места на место, чтобы избежать ареста. Вожди радикалов радовались. «Идти вперед и стрелять, – взывали они. – Собирайте австрийские и немецкие войска против русских крестьян и рабочих. Мы за разрастание борьбы, мы за мировую революцию!»

В дневнике Николай II фиксирует основные события, волнения, убийства губернаторов, генералов, его тревожат кровавые события в Москве, куда он решает послать гвардейцев-семеновцев, которых лично провожает и напутствует. Некоторое успокоение император получает от встреч с войсками, особенно гвардией, полки проходят «молодцами» перед своим державным вождем, «блестяще», «великолепно», в торжественном марше. И как это разительно отличалось от выслушивания «докладчиков» и особенно заседаний Совета министров и других встреч с Витте, на которых «много говорили», «спорили», с которых он возвращался часто «мокрым, изведенным», а наутро «от вчерашней усталости болела голова»18. Только гвардия радовала глаз, утешала сердце. Таков ход мыслей и чувств Николая II к исходу 1905 г. В ознаменование пятидесятилетия лейб-гвардии стрелкового батальона императорской фамилии, державшего караулы в Царском Селе: «Николай II пожаловал любимым стрелкам новую форму: малиновые рубашки без воротников, шаровары, сапоги, явно имитируя национальную крестьянскую одежду, в которую в дни отдохновения Николай и сам не чуждался облачиться». И это тоже заносится в дневник на память и в поучение потомкам. Так заканчивался тревожный 1905-й, начавшийся Кровавым воскресеньем. Под Новый, 1906 г. командир семеновцев за разгром восставшей Пресни стал флигель-адъютантом.

Издание Манифеста было симптомом кризиса власти и, вопреки ожиданиям, привело к его усилению, а не спаду напряжения. «Начальство ушло» – как всегда едко и метко выразился В.В. Розанов. Даже «Новое время» устами Меньшикова призывало славить «борцов за свободу». На собраниях оппозиционных партий, союзов, лиг от кадетов и влево аплодисментами встречали сообщения об очередных кровавых терактах. Левая печать открыто прославляла революционное насилие. На страницах «Новой жизни» – газеты, созданной М. Горьким, крупнейшие поэты – Андрей Белый, Бальмонт, Минский, не говоря уже о «буревестнике революции», восклицали: «Рабочий, только на тебя надежда всей России!» Минский на девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» сочинил громкие стихи с рефреном «Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть!», ставшие революционным гимном.

Показателем растерянности властей явилось и решение Святейшего синода, осудившего митрополита Владимира, призвавшего народ к противоборству с крамолой19. В отставку в знак несогласия с курсом Витте выходят сразу восемь министров: обер-прокурор Святейшего синода К.П. Победоносцев, министр финансов В.Н. Коковцов, министр внутренних дел А.Г. Булыгин, министрр просвещения Глазов, министр путей сообщения князь Хилков, государственный контролер генерал Лобко, министр мореплавания великий князь Александр Михайлович (личный друг императора) и министр земледелия П.Х. Шваненбах.

Первые дни после Манифеста показали крушение надежд, возлагавшихся на Витте – спасителя Отечества, что оказалось ему не по плечу. Само издание Манифеста в кругу военных деятелей, верных императору и присяге, расценивалось как измена и мелкая месть царю зарвавшегося карьериста. Известный генерал Куропаткин записал в дневнике 23 октября: «Сергей Витте торжествует. Так отомстить государю даже и ему не всегда представлялось возможным». Показательно в этом отношении и столкновение с графом Витте нового флигель-адъютанта полковника Мина, стоявшего со своими семеновцами у Зимнего дворца. Витте по телефону попросил полковника убрать войска, чтобы не заграждать улиц, чего требовали либералы-публицисты. Граф прямо приказать не мог, так как войска подчинялись непосредственно великому князю Николаю Николаевичу, принявшему на себя командование гвардией, заявив, что передает просьбу свою как гражданин и патриот. Мин в ответ заявил, что он тоже, как гражданин и патриот, не может допустить, чтобы его солдат окружила и смела толпа, и просит графа прибыть на площадь и убедить скопища разойтись, ведь он так умеет владеть толпой20. Разумеется, Витте не последовал этому совету. Эпизод этот высвечивает важный аспект событий, человеческих характеров и судеб, – многие говорили от имени народа, выдавали себя за народных заступников, но как мало было тех, кто разделял народную участь и был воистину с народом и воистину частью его.

Уже через неделю после издания Манифеста почва стала уходить из-под ног «спасителя» Отечества. Становилось ясно, что того благоразумного большинства, обладающего политическим тактом, на которое он рассчитывал, не оказалось. В беседе с либеральными журналистами Витте просил их: «Вы, господа, постарайтесь, чтобы государь увидел, что от добрых мер есть результаты. Вот лучший путь. На нем вы меня поддержите». Но в ответ либералы и демократы выдвигали новые требования о немедленном созыве Учредительного собрания, отмены смертной казни, всеобщей амнистии, удаления войск с улиц и даже упразднения городовых и создания народной милиции21.

Видные земские деятели, которым Витте предложил войти в его кабинет, отказались это сделать. В отчаянии от случившегося премьер воскликнул: «Если бы при теперешних обстоятельствах во главе правительства стоял Христос, то и ему бы не поверили!» «Новое время» 24 октября оповестило публику об этом эпизоде. Премьеру пришлось обратиться к услугам бюрократов, чтобы образовать новое правительство. Витте определенно обманулся в расчете на поддержку либерально-конституционных кругов. Земский съезд, открывшийся в Москве 6 ноября, после оживленных споров отклонил предложения о сотрудничестве с кабинетом Витте, даже и в той условной форме, что предлагал многоопытный П.Б. Струве – поддержать правительство, если оно примет программу съезда (политическая амнистия, «четыреххвостка», ответственное правительство, отчуждение части помещичьей земли и пр.). А.И. Гучков произносил на съезде речи против революции в развитие «начал Манифеста». Удачно резюмировал ситуацию на съезде, отражавшую господствовавшие в обществе настроения, профессор, князь Е.Н. Трубецкой – получилось такое впечатление, что Манифестом не довольны ни революционеры, ни прогрессивные земцы. В печати разворачивалась острая критика политики Витте.

А.С. Суворин писал 6 ноября в «Новом времени»: «Если завтра эти молодцы (радикалы. – А. С.) арестуют графа Витте и посадят его в Петропавловскую крепость вместе с собственными его министрами, я нимало не удивлюсь». А через пять дней, 11 ноября, первое перо «Нового времени» М.О. Меньшиков обвинил премьера в провокации: «Я допускаю, что граф Витте потворствует революции, но лишь затем, чтобы ее скорее убить… не правительство первое страдает от анархии, а общество. От повышения цен на мясо вдвое и втрое страдают не министры. Тот же народ, те же рабочие начнут облаву на революцию, и она будет убита, как хищный зверь, намеренно выпущенный из клетки».

Бессилие правительства перед нарастающей смутой все более и более тревожило императора и восстанавливало его против премьера. 10 ноября Николай II писал матери-императрице Марии Федоровне: «Все боятся действовать смело, мне приходится всегда заставлять их (министров) и самого Витте. Могу тебя уверить, что с моей стороны делается все, чтобы облегчить его трудное положение. Но не могу скрыть от тебя некоторого разочарования в Витте. Все думали, что он страшно энергичный и деспотичный человек и что он примется за водворение порядка прежде всего. Между тем действия кабинета Витте создают страшное впечатление какой-то боязни и нерешительности»22. Это было написано через три недели после Октябрьского манифеста.

Разочаровавшись в премьере, Николай II ищет опоры в гвардии, в течение ноября – декабря он в сопровождении императрицы и наследника посещает гвардейские полки, встречается с офицерами, устраивает смотры и парады.

Гвардейские офицеры уже в ноябре требуют ареста Витте и перехода к военной диктатуре. С большим трудом их удается успокоить командующему гвардией великому князю Николаю Николаевичу, пообещавшему лично их возглавить в таком перевороте, если обстоятельства этого потребуют. Император в беседах и встречах с офицерами, монархическими депутациями неизменно подтверждал верность принципам Октябрьского манифеста, курсу политического разрешения кризиса. «Манифест, – заявлял он депутациям, – есть полное убежденное выражение моей монаршей воли… не сомневаюсь, что вы пойдете не по иному, как только по предначертанному мною пути», и добавлял: «Объединяйтесь, русские люди, я рассчитываю на вас»23.

Восстание на Пресне в Москве показало, что на сей раз спасение монархия нашла в решительных действиях гвардии, оставшейся верной престолу.

Николай нетерпеливо, но напрасно ждал от своего эксперимента с конституционным строем практических результатов. А когда просчет Витте стал очевиден, отношение царя к премьеру начало быстро, круто меняться. Письма Николая к матери позволяют проследить этот обвал разочарований:

9 ноября: «Очень странно, что такой умный человек (Витте) мог ошибаться в своих прогнозах незамедлительного умиротворения».

23 ноября: «Каждый боится предпринимать решительные действия. Я пытаюсь заставить их, даже самого Витте, действовать более энергично. У нас не привыкли брать ответственность на себя, все надеются, что получат нужные указания, которые, при всем том, они не будут выполнять».

14 декабря: «Теперь он (Витте) готов арестовать всех главарей восстания. Когда же я все последнее время пытался заставить его сделать это, он уверял, что в состоянии управлять без применения крайних мер».

25 января 1906 года: «Что касается Витте, то после московских событий он радикально изменил свои взгляды; сейчас он хочет вешать и расстреливать всех. Я никогда не видел большего хамелеона. Таковы, естественно, причины, почему ему более никто не верит. Он окончательно потопил себя в глазах всех»24.

Признания императора дают ключ к пониманию того обстоятельства, что созданные Витте якобы в развитие начал Октябрьского манифеста законоположения на самом деле были не конкретизацией и развитием этих начал, а их пересмотром и умалением. Витте видел, что ликования народа Манифест не вызвал, что царь в нем разочаровался.

Чувствуя свое нетвердое положение, премьер попытался вернуть расположение царя путем циничного изменения большинства самых сильных пунктов Манифеста, который он совсем недавно сам же написал. Не ожидая, пока будет избрана Дума, Витте диктовал проекты законов, покоящихся уже не на народосоветии, а на самодержавии по принципу, что «императору принадлежит верховная самодержавная власть» во всех сферах власти. Чтобы сделать правительство независимым в финансовом отношении от притязаний Думы, Витте использовал все свое влияние в Европе, надеясь получить от Франции колоссальный заем на сумму почти 3 млрд франков.

Когда эти маневры не дали результатов, Витте пришлось уйти в отставку (об этом ниже), а в мемуарах он попытался переложить вину с больной головы на здоровую.

Исправляя свободы, дарованные императором, премьер заявлял, что делает это по велению самого императора, его окружения, придворной камарильи, которые вознамерились взять обратно все, что в октябре так торжественно обещали. Именно это составляло пафос известных воспоминаний Витте, и это самая большая их ложь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Примечания см. в конце каждого раздела.