полная версия

полная версияНациональная идеология России

Свободное национально-культурное самоопределению народов страны с целью сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры и обычаев народов, составляющих этнокультурное многообразие России, являющееся неотъемлемой частью мирового духовного наследства;

гармоничное сочетание интересов народов России с общегосударственными;

постепенное установление на федеральном, региональном и местном уровнях пропорционального представительства народов в руководстве органов власти, организаций бизнеса и культуры.

В политико-государственной сфере

Принятие полиэтнической нации в качестве высшего политического субъекта, реализующего свою волю через выборы, референдумы, местное самоуправление, институт присяжных, общественные палаты и представительство во власти в виде законодательного органа;

постепенное преобразование государственного устройства в децентрализованное унитарное (без внутренних государственных образований) с независимым от центральной власти формированием региональных органов, с образованием в местах компактного проживания какого-либо народа национально-территориальных автономий с правом самостоятельного решения части вопросов государственной важности (выделение титульного этноса, как показывает практика, приводит через неформальные механизмы к вытеснению из органов власти, организаций бизнеса и культуры представителей других народов);

проведение в жизнь высшим представительным органом положений Национальной идеологии через разработку и выполнение Стратегии поэтапной ее реализации, а также несение им ответственности за конкретизацию положений национальной идеологии в нормах Конституции и законов;

создание мотивации органам законодательной и исполнительной властей на эффективное выполнение целей Национальной идеологии и Стратегии поэтапной ее реализации, а также придание Счетной палате функций контроля за их выполнением;

последовательное проведение принципа отделения от государства мировоззренческих и политических учений, выражающегося в беспартийности представителей органов всех ветвей власти и заимствовании из этих учений на уровень государства только тех положений, которые соответствуют общим интересам существования и развития личности, общества и государства, а также частным, не выдаваемым за общие, с очерчиванием области их действия;

создание процедур обязательного рассмотрения и реагирования на обращения и резолюции съездов, собраний и конференций политических партий и общественных организаций, направляемых в органы власти и касающихся общественных и государственных отношений, а также введение специальной статьи в бюджете государства для выполнения предложений, требующих материальных затрат;

гарантирование на уровне личности и общества политической свободы и плюрализма, отражающих многообразие позиций политических сил, выражающих интересы различных групп общества;

эффективность и результативность власти, направленность государственного управления на конечный результат, повышение его качества в области социально-экономического развития страны;

работа исполнительной власти по принципу «открытое государственное управление», предусматривающему прозрачность процедур разработки и принятия решений, открытость бюджетного процесса, доступность информации для граждан и общественных организаций, вовлечение их в процессы управления и контроля;

введение прямой зависимости заработной платы государственных служащих административного профиля от уровня выполнения соответствующих контрольных показателей и средней зарплаты граждан;

введение реальных механизмов ответственности институтов и представителей власти за ненадлежащее выполнение своих функций по существу (целевых показателей и др.);

постепенная передача части функций и услуг исполнительной государственной власти негосударственным организациям при сохранении общего контроля за их качественным исполнением;

соблюдение независимости выборов местного самоуправления от государственной власти;

участие граждан в управлении страной в части целеполагания, контроля за результатом, а также решений о снятии недобросовестных чиновников;

взаимоувязанное ограничение прав личности, общества и государства, направленного на их безопасность и сбалансированное развитие;

взаимосогласованные отношения между правами и обязанностями, свободой и порядком, интересами различных сторон;

эффективная защита прав и законных интересов граждан и организаций в условиях цифрового государственного управления и введение персональной ответственности за их нарушение;

хранение персональных данных в обезличенном виде с ограниченным доступом к процессу их персонализации;

защита суверенитета и территориальной целостности страны, создание оборонного потенциала, исключающего вторжение на территорию страны и любые другие формы агрессии, а также защиты интересов страны на всей территории Земли и в космическом пространстве;

противодействие информационным войнам всех видов (психологической, националистической, понимания исторического прошлого и т.п.).

В экономико-производственной сфере

Переход от конкурентной экономической среды к взаимосогласованному сотрудничеству экономических агентов;

планирование экономической деятельности на базе использования цифровых технологий и искусственного интеллекта, позволяющих обрабатывать сверхбольшие объемы данных, выбирать оптимальные решения и исключающих искажение данных о достигаемых результатах;

переход к планированию в натуральных показателях;

разумная самодостаточность регионов в производстве, сфере услуг, наличии кадров, занятости, культурном и личностном развитии;

направление основного потока экономической деятельности не во вне, а внутрь страны с целью обеспечения ее самодостаточности, сбережения ресурсов и безопасности;

наполнение экспорта преимущественно продажей услуг (образования, здравоохранения и т.п.) и лицензированных технологий, оказание помощи в создании инфраструктуры по возможности из местных материалов;

ориентирование импорта на покупку сырья с последующим экспортом продуктов его переработки;

постепенный переход к беспроцентному кредитованию через казначейство и беспроцентному депозитному хранению денег;

увеличение сроков эксплуатации производимой продукции с целью сохранения ресурсов человечества;

предоставление на безвозмездной основе в пожизненное пользование земельных участков площадью от одного гектара на всей территории страны без права продажи и передачи, с правом наследования и возвращения в общенациональный фонд;

проведение органами власти и научным сообществом совместного всестороннего контроля и управления в области безопасности при внедрении результатов технологического прогресса.

В международной сфере

Реализация международной стратегии, использующей политические, дипломатические, военные, экономические и культурные инструменты для продвижения национальных интересов и установления справедливых международных отношений;

передача в международные организации только тех функций, которые не могут быть решены на национальном уровне;

формирование международной политики на представлениях о единстве фундаментальных ценностей локальных цивилизаций, и понимании того, что природа их самобытности вызвана различием форм и способов реализации ценностей и степени их воплощения;

проведение инициативы в международных отношениях по продвижению идеи приоритета цивилизационного подхода над политическим в деятельности ООН, созданию в ее рамках Совета Цивилизаций, равноуровнего с Советом Безопасности, принимая за основу положения резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Глобальная повестка дня для диалога между цивилизациями»;

разработка и предложение международному сообществу принципов общечеловеческого управления в поствоенном будущем с упразднением армий – главным условием возможности осуществления реального мира;

содействие реализации во внешней политике идеи коллективной безопасности в рамках ООН;

добровольная передача части суверенитета в международные наднациональные организации при гарантировании соблюдения интересов страны и право его вернуть при их несоблюдении;

при расхождении положений законодательства с международными обязательствами приоритетными являются последние. При расхождении международных обязательств с Конституцией приоритетом являются положения Конституции;

создание привлекательного образа России как ведущей мировой державы со своим проектом нового справедливого мирового порядка;

выступление с международной инициативой по разработке принципов добычи космических ресурсов и космической колонизации, имеющей целью повышение живучести человечества.

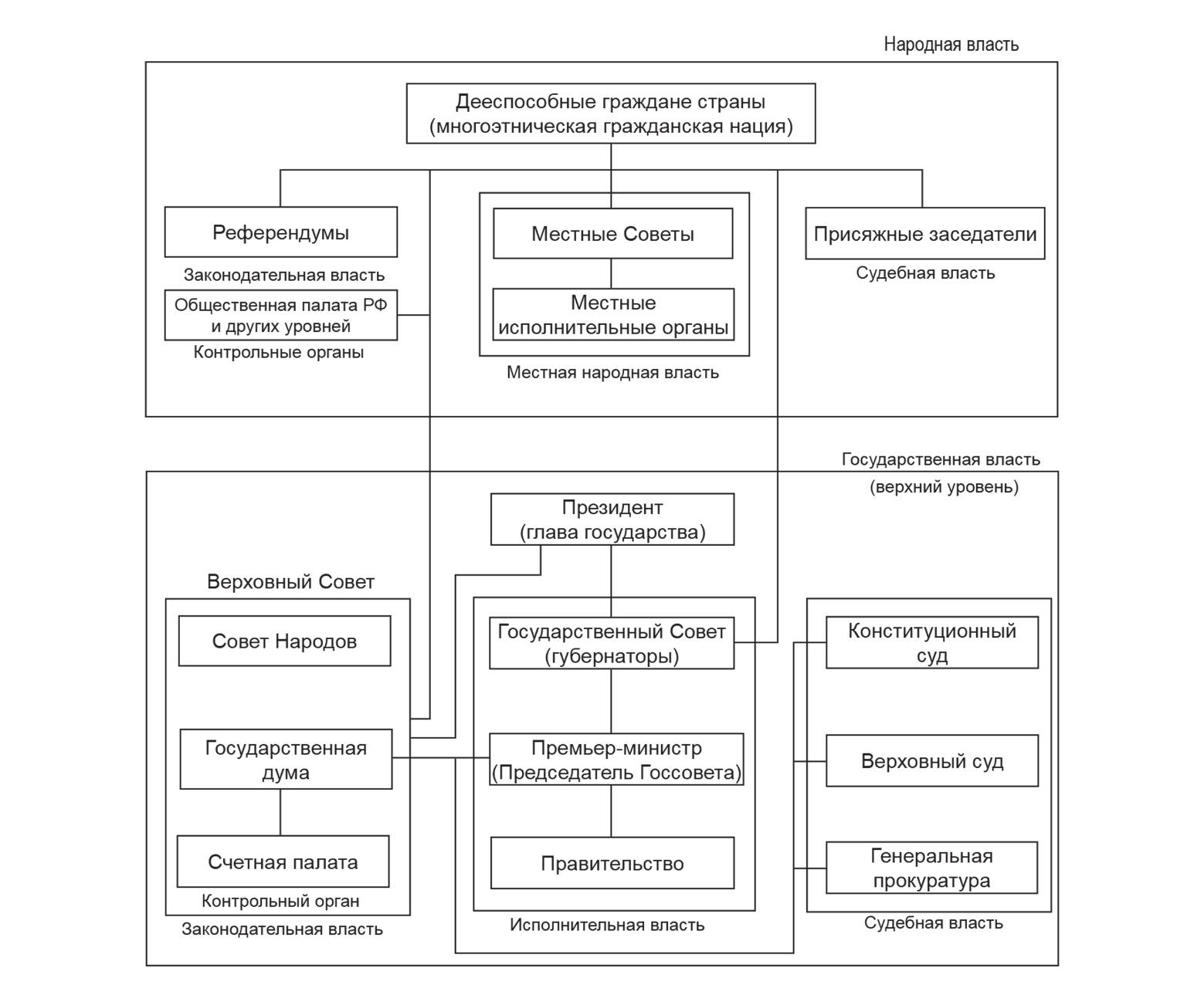

Приложение. Возможный вариант государственного устройства России

Граждане страны являются главной составляющей публичной власти – народной властью. Они действуют непосредственно в определенных вопросах законодательной, судебной и местной властей и избирают часть государственных органов: представительно-законодательный – Верховный Совет и исполнительный – Государственный Совет в лице губернаторов.

Решением народа, имеющим законодательную силу, являются результаты общероссийских референдумов. Перечень вопросов, выносимых на референдум, включается в Конституцию. Передача и присоединение территорий страны производится исключительно по результатам общероссийских референдумов.

Верховный Совет состоит из двух палат: Совета Народов и Государственной Думы. Совет Народов формируется из представителей всех народов России и представляет их национальные интересы. Государственная Дума формируется по территориальному принципу и состоит из беспартийных представителей (для последовательного проведения принципа, согласно которому идеологией государства не может быть идеология какой-либо партии или группы).

Статус и функции общественных палат закрепляется в Конституции. В Конституцию вносится также принцип субсидиарности, согласно которому наверх передаются только те полномочия, которые не могут быть выполнены на местном уровне.

В перспективе, когда это не будет являться фактором ослабления России, в целях упразднения дублирования друг друга двух многофункциональных высших органов управления: администрации президента и аппарата правительства и освобождения президента как главы государства от фактических обязанностей исполнительной власти, предлагается сосредоточить полноту исполнительной власти и ответственность за внешнюю и внутреннюю политику в ведении премьер-министра, оставив президенту подписание законов, назначение и освобождение от должности высших лиц государства и аккредитацию дипломатов.

Президент и премьер-министр избираются Верховным и Государственным Советами. Премьер-министр является Председателем Госсовета и Главой правительства. Верховный Совет по представлению премьер-министра утверждает правительство и избирает высших должностных лиц судебной власти.

Верховный и Государственный Советы не являются постоянными органами и синхронно собираются на сессии 4 раза в год на 3 дня. В промежуток между сессиями действуют постоянные комиссии Совета Народов и Государственной Думы, образованные из их депутатов, для подготовки законопроектов, предложений для сессий, осуществления контроля за деятельностью исполнительной власти в лице постоянно действующей Счетной палаты.

Государственный Совет рассматривает и согласовывает представляемые правительством основные направления внутренней и внешней политики и приоритетные направления социально-экономического развития страны. К его ведению относится также объявление войны и введение военного положения.

Просмотренная литература

Абовин-Егидес П. Панперсонализм как философия самоуправления // Поиски. Свободный московский журнал. 1983. № 5-6. Ч. 1.

Аксаков И.С. Наше знамя – русская народность. – М.: Институт русской цивилизации, 2008.

Аксаков К.С. О внутреннем состоянии России // Аксаков К.С., Аксаков И.С. Избранные труды. – М.: РОССПЭН, 2010.

Аксенов В.А., Простов А.Ф. Союзная программа общественного развития – СПОР. – М.: Союз-инфо, 2003.

Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – М.: Аграф, 2003.

Алексеева Т.А. Справедливость: морально-политическая философия Дж. Роулса. – М.: Наука, 1992.

Алексеева Т.А., Капустин Б.Г., Пантин И.К. Национальная идеология: иллюзия или непонятная потребность? // Октябрь, 1997. №1.

Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства // Неприкосновенный запас, 2011. № 3.

Амосов А.И. О новой идеологии России // Научно-практический журнал. Апрель-июнь 2010.

Андрейченко Н., Реус А. Апология идеологии, или антидогматика // Независимая газета. 24 октября 2017.

Атлантикус (К. Баллод) Государство будущего. – СПб.: Книгоиздательство «Дело», 1906.

Ачкасов В.А., Грызлов Б.В. Институты западной представительной демократии в сравнительной перспективе. – СПб.: Знание, 2006.

Багатурия Г.А. Контуры грядущего. Энгельс о коммунистическом обществе. – М.: Политиздат, 1972.

Багдасарян В.Э., Сулакщин С.С. Высшие ценности российского государства. – М.: Научный эксперт, 2012.

Бакунин М.А. Государственность и анархия. – М.: Правда. 1989.

Баранов Н.А. Либерально-консервативный синтез в России: история и перспективы // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право, 2010. Вып. 5.

Баранов Н.А. Основные направления идеологического дискурса в современной России // Политэкс, 2012. Т. 8. № 2.

Барлыбаев Х.А. Солидарология. Философия солидарности. – Уфа: Китап, 2016.

Барт. Р. Мифологии. – М.: Академический Проект, 2008.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: Медиум, 1995.

Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: АСТ, 2006.

Бердяев Н.А. О социальном персонализме // Новый град. – Париж. 1933. № 7.

Бердяев Н.А. Философия неравенства. – М.: Институт русской цивилизации, 2012.

Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994.

Бернштейн Э. Условия возможности социализма и задачи социал-демократии. – М.: Либроком, 2015.

Биккенин Н.Б. Социалистическая идеология. – М.: Политиздат, 1983.

Биншток Ф.И. и др. Проблемы социальной справедливости в зеркале современной экономической теории. – М.: Едиториал УРСС, 2002.

Богданов А.А. Падение великого фетишизма (современный кризис идеологии) – М., 1910.

Богданов А.А. Рабочая кооперация и социализм // Рабочий мир. 1918. № 1.

Борзенко И.М., Кувакин В.А., Кудишина А.А. Человечность человека: основы современного гуманизма. – М.: Российское гуманистическое общество, 2005.

Борисенков А.А. Об общественной власти (по материалам Конституции Российской Федерации) // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2014. № 2(10).

Бузгалин А.В. Анти-Поппер. Социальное освобождение и его друзья. – М.: Либроком, 2015.

Быков М.Ю., Ветошкин А.П. Духовно-нравственный путь развития России. – М.: Проспект, 2020.

Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. – М.: РИПОЛ классик, 2017.

Витте С.Ю. По поводу непреложности законов государственной жизни. – СПб.: Акц. общ-во Брокгауз-Ефрон, 1914.

Волков Ю.Г. Манифест гуманизма. – М., 2000.

Гаспаров М.Л. Филология как нравственность. – М.: Фортуна ЭЛ, 2012.

Герцен А.И. Русский народ и социализм // Сочинения в 30 т. Т. 7. – М.: Наука, 1956.

Глазьев С.Ю. Рывок в будущее. Россия в новых технологическом и мирохозяйственных укладах. – М.: Книжный мир, 2019.

Гобозов И.А. Государство и национальная идентичность: Глобализация или интернационализация? – М.: Либроком, 2013.

Громов В.Е. К вопросу о социо-культурном и гносеологическом статусе идеологии в самосознании современного общества // Антропологiчнi вимiрi фiлософських дослiджень. 2015. Вып. 8.

Гулыга А.В. Русская идея и ее творцы. – М.: ЭКСМО, 2003.

Гумбольдт В. фон. О пределах государственной деятельности. – М.: Социум, Три квадрата, 2003.

Гундаров, И. А. Что делать? Концепция возрождения России. – М.: УРСС, 1998.

Гуревич П.С. Философская экспертиза идеологии // Философская антропология. 2018. Т. 4. № 1.

Гэлбрейт Д. Новое индустриальное общество. – М.: Транзиткнига, 2004

Дамдинов Б.Д. К вопросу о праве народов на самоопределение: проблемы субъекта, содержания и формы реализации // Сибирский юридический вестник, 2005. № 2.

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. – М.: Институт русской цивилизации, 2008.

Делягин М.Г. Идеология возрождения. – М., 2000.

Демичева Т.Н. Идеология и наука. Дискуссии советских ученых середины ХХ века. М.: Прогресс-Традиция, 2008.

Дестюг де Траси А.-Л.-К. Основы идеологии. – М.: Академический проект, Альма матер, 2013.

Добреньков В.А. Ценностно-ориентированная социология. – М., 2011.

Добролюбов А.И. Государственная власть как техническая система: О трех великих социальных изобретениях человечества. – М.: УРСС, 2003.

Епихина Е.Б., Зотов А.А. и др. Социальная справедливость в русской общественной мысли. – М.: Институт социологии РАН, 2016.

Ерахтин А.В. Социальная справедливость и демократия в современной России. Гл. 14 // Мировоззренческая парадигма в философии: модусы и модальности теоретические и практические. Н. Новгород, 2014.

Жижек С. Возвышенный объект идеологии. – М.: Художественный журнал, 1999.

Жовтун Д.Т. Идеологии и их социальные функции в современной России // Социология власти. 20002. № 4.

Жукоцкая А.В. Проблема идеологии (социально-философский анализ). Дис. д.филос.н. – М.: МПГУ, 1998.

Заседание Совета по межнациональным отношениям от 31.10.2016, Астрахань. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/53173 (дата обращения: 19.09.2017)

Зекрист Р.И. Власть в условиях глобализации (социально-философский анализ). Дис. д.филос.н. – Екатеринбург.: РГППУ, 2014.

Зиновьев А.А. Идеология партии будущего. М.: Алгоритм, 2003 г.

Зиновьева О.М. Выход есть! – М.: Канон+, 2017.

Золоторева Т.А. Социально-философский анализ либерализма, консерватизма и социализма как общественно-политических течений в государствах // Вестник калмытского университета. 2019. № 1(41).

Зюганов Г.А. Глядя в будущее. – М.: ИТРК, 2013.

Иванов М.В. Утопия и идеология современного мира // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. 2013. № 1.

Идеал, утопия и критическая рефлексия / Отв. ред. В.А. Лекторский. – М.: РОССПЭП, 1996.

Из глубины. Сборник статей о русской революции. – М.: Изд-во МГУ, 1990.

Кагарлицкий Б.Ю. Между классом и дискурсом. Левые интеллектуалы на страже капитализма. – М.: ВШЭ, 2017.

Канарш Г.Ю. Социальная справедливость: философские концепции и российская ситуация. – М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2011.

Канарш Г.Ю. Справедливость и демократия. Российский контекст // Философские науки. 2015. № 12.

Кара-Мурза С.Г. Идеология и мать ее наука. – М.: Эксмо, 2002.

Кара-Мурза С.Г., Патоков В.В. Россия: точка 2010, образ будущего и путь к нему. – М., 2010.

Карасев А.Т. Представительная власть в Российской Федерации. Актуальные вопросы теории и практики. М.: РГ-Пресс, 2018.

Кардель Э. Направления развития политической системы социалистического самоуправления. – М.: Прогресс, 1977.

Катасонов В.Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации». – М.: Кислород, 2017.

Катасонов В.Ю. Метафизика истории. – М.: Кислород, 2019.

Каутский К. Большевизм в тупике. – М.: АОЗТ «АНТИДОР», 2002.

Каутский К. Эрфуртская программа. – М.: Госполитиздат, 1959.

Кашников Б.Н. Либеральные теории справедливости и политическая практика России. – Великий Новгород: НовГУ, 2004.

Каягин А.Б. Идеологическая функция Конституции Российской Федерации / Проблемы права. 2013. № 4(42).

Киреевский И. В. Духовные основы русской жизни. – М.: Институт русской цивилизации, 2007.

Козлов М.И. Социальная справедливость в контексте русской традиции. – Архангельск: КИРА, 2010.

Колганов А. И. Путь к социализму. Пройденный и непройденный. От Октябрьской революции к тупику "перестройки". – М.: "Ленанд", 2018.

Колганов А.И., Бузгалин А.В. Мы пойдем другим путем! От «капитализма Юрского периода» к России будущего. – М.: Эксмо, 2009.

Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

Кочетков А.П., Кочетков А.А. Нужна ли России идеология в XXI веке? М.: Ин-октавио, 2004.

Кропоткин П.А. Анархия, ее философия, ее идеал. – М.: Эксмо, 2004.

Кузнецов В.П. Идеология развития России. – М.: Книга и бизнес, 2010.

Кузнецов В.П. Социология идеологии. – М., 2007.

Куликов Д., Сергейцев Т., Валитов И. Судьба империи. Русский взгляд на европейскую цивилизацию. – М.: Изд-во «Э», 2016.

Кургинян С.Е. Исав и Иаков. Судьба развития в России и в мире. В 2 т. – М.: Экспериментальный творческий центр, 2009.

Кургинян С.Е. Постперестройка: концептуальная модель развития нашего общества, политических партий и общественных организаций. – М.: Политиздат, 1990.

Лавров П.Л. Социальная революция и задачи нравственности // Лавров П.Л. Философия и социология. В 2 т. Т. 2. – М.: Мысль, 1965.

Лафарг П. За и против коммунизма. Собственность и ее происхождение. – М.: Госполитиздат, 1959.

Лебедев В. Н. Гармонизм это (общественный строй) не капитализм и не социализм, о противоположностях, противоречиях и о общественно экономических формациях. – СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2011.

Левакин И.В. Идеология Конституции Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 12 (49).

Лепехин В.А. Обретение идеологии. Методология поиска. – М.: ООО «Буки Веди», 2015.

Лепский В.Е. Субъект-ориентированный подход к инновационному развитию. – М.: Когито-Центр, 2009.

Летягин Л.И. Философия идеологии. – Екатеринбург: УГПУ, 2014.

Лихачев Д.С. Декларация прав культуры // Раздумья о России. – СПб.: Из-во «Logos», 1999.

Лукьянов И.С. Коммунистическая идеология – содержание и форма разрешения противоречий социальной справедливости. – Владивосток: Дальнаука, 2010.

Магарил С.А. Гражданская ответственность интеллигенции // Социологические исследования. 2001. № 2.

Макаренко В.П. Главные идеологии современности. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.

Малицкий В.С. Гуманистическая идеология и современный мир / Общество и право. 2006. № 4(14).

Мангейм К. Идеология и утопия // Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994.

Манен Б. Принципы представительного правления. СПб.: Европейский университет в СПб, 2008.

Межуев В.М. О национальной идее // Вопросы философии. 1997. № 12.

Межуев В.М. Философия как идеология // Философский журнал. 2017. Т. 10. № 4.

Милль Дж.С. Рассуждения о представительном правлении. – Челябинск: Социум, 2006.

Михайловский Н.К. Что такое прогресс? // Сочинения в 6 т. Т. 1. – СПб.: Русское богатство, 1906.

Михайловский Н.К. Борьба за индивидуальность // Сочинения в 6 т. Т. 1. –СПб.: Русское богатство, 1906.

Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. – М.: Языки русской культуры. 2000.

Мочар К.Ю. Идеология как созидающая сила общества // История и современность. 2019. № 4(34).

Мунье Э. Что такое персонализм? – М.: Изд-во гуманитарной литературы, 1994.

Мунье Э. Манифест персонализма. – М.: Республика, 1999.

Мусихин Г.И. Очерки теории идеологии. – М.: Изд. дом ВШЭ, 2013.

Мухин Ю.И. Путешествие из демократии в дерьмократию и дорога обратно. -М.: «Гарт», 1993.

На перепутье (Новые вехи). – М.: Логос, 1999.

Национальная идея и жизнеспособность государства. Постановка задачи: материалы научного семинара. М.: Научный эксперт, 2009. Вып. 2.

Национальная идея: история, идеология, миф. – М.: Соврем. экономика и право, 2004.

Некрасов С.Н. Какая философия нам нужна. 250 классических взглядов на будущее. – Екатеринбург: Изд-во УрГСХА, 2008.

Нерсесянц В.С. Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. – М.: Норма, 2001.

Никонов В.А. Код цивилизации. Что ждет Россию в мире будущего? – М.: Изд-во «Э», 2015.

Новая стратегия успешной России (Программа Сулакшина «Настоящий социализм»). – М.: Наука и политика, 2019.

Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – Берлин, 1922.

О”Рурк П.Дж. Адам Смит «О богатстве народов». – М.: АСТ Москва, 2010.

Ойзерман Т.И. Марксизм и утопизм. – М.: Прогресс—Традиция, 2003.

Осипов В.Н. Возрождение русской идеологии. – М.: Институт русской цивилизации, 2012.