Полная версия

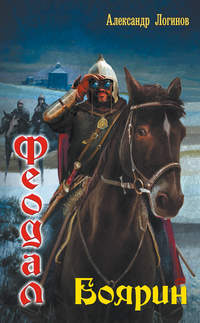

Феодал: Боярин. Усобица. Разбойник

Дальше было интереснее. К сожалению, Шекспир не был знаком с русской историей. А вот они шекспировские страсти! Родные братья Василия Юрьевича прав его на великокняжеский престол не поддержали, ответив тому в духе знаменитой фразы Егора Лигачева: «Вася, ты не прав!» Разумеется, апеллировали они к всеми любимой тут «старине», по которой права на стол получал бывший великий князь Василий, теперь уже на законных основаниях, и в глазах братьев Василий Васильевич становился легитимным великим князем. А родной братец Василий – узурпатором! То, что братец родной, роли не играло. Братья Дмитриевичи призвали великого князя и вместе с ним двинулись на Москву. И прогнали родного братца с Москвы. В благодарность от великого князя получили награду. Шемяка получил Углич и Ржев, а младший из Дмитриевичей Бежецкий верх.

В Переяславле в подробностях знали, как развивались события, и по мелким деталям рассказа Андрей понял, что резанского князя кто-то снабжает полной информацией, так как Иван Федорович даже знал о расправе Василия Юрьевича с одним из своих служилых княжат во время бегства из Москвы. Андрей уже понял, куда клонит резанский князь, и выразил готовность послужить князю, ежели нужда в том будет, куда бы князь его ни послал. А в душе проклинал эти феодальные разборки. Очень ему претило воевать против своих же русских людей. Но здесь мыслили абсолютно другими категориями. Свои были только те, кто сейчас стоит рядом с тобой, прикрывая тебе спину. И вполне нормальным считалось, что тот, кто сегодня выступает с тобой плечом к плечу, завтра встанет в ряды противника, и наоборот, вчерашний враг станет союзником. Как говорили во времена Андрея, ничего личного!

Пока Андрей обедал у князя, Иван Андреевич вызнал про бегство московских суконщиков из Москвы. Те всегда поддерживали отца князя Василия Юрьевича, даже ссужали тому значительные суммы денег и после смерти князя Юрия традиционно поддержали сына в его претензиях на титул государя Московского. Не дожидаясь появления на Москве великого князя Василия Васильевича, суконники по-быстрому сделали ноги в Тверское княжество под защиту тверского князя.

– Самое время на Москве обосноваться, – купец уже битый час прельщал Андрея открывающимися возможностями расширить торговлю. – Лавку купить можно за недорого, дом. За Москвой сила. Там вся торговля. Не чета здешней. Людишек в Москве в пять раз больше, чем у нас в Переяславле будет. Москва, она же центр всех торговых путей, а мы тут на отшибе стоим.

Глава 12. Москва златоглавая

Андрей понимал, что возможность зайти в Москву уникальная. Землицу с деревеньками ему на Москве не купить. Шибко умный советчик великого князя убедил того запретить продавать землю не московским боярам и служилым людям. Хочешь осесть на Москве и владеть деревеньками с землицей – будь добр служи князю Московскому и проливай свою кровь за эту милость. Но сами москвичи с большим удовольствием скупали земли в вассальных княжествах.

А вот через купца своего, используя его как подставное лицо, вполне можно было закрепиться на Москве. Достаточно дать на лапу московскому сотскому сурожской или суконной сотни, и разрешение поселиться в Москве будет получено незамедлительно.

Прав Иван Андреевич: торговлю переносить нужно на Москву. Здесь, в Переяславле, объемы не те. Население стольного резанского града насчитывает от силы десять тысяч человек вместе с посадами. Раньше больше было, но мор десятилетней давности унес много жизней. Покупательский спрос в Переяславле заметно ниже по сравнению с Москвой. Но расходы… Андрей тяжело вздохнул. В казне только-только набралось серебра заплатить корабельному мастеру за ладьи и еще аванс выдать за заказанные баржи. А еще скоро платить за холопов монастырю… Соль покупать надо. Спиридон ест ее, что ли? Сколько ни привези, мало все ему.

А, была не была. «В Литве разживемся серебришком, на худой конец с феодальных разборок тоже можно поиметь толику серебра. Не за просто так воюют, поди ж ты, платят наемникам», – решился Андрей на очередную авантюру.

– Ладно. Уговорил, Иван Андреевич. Давай съездим, посмотрим, что да как. Собирайся в дорогу. Прямо сейчас и отправимся. Возьми с собой товару, что у тазиков взяли. Поди, еще не весь продал?

– Есть, есть. Возьму, а то как же, – обрадовался купец.

Как ни торопились в дороге, все равно опоздали с возвращением назад в Переяславль. В Москве Андрей даже не успел удивиться убожеству построек. Берега Москвы-реки, Неглинки, Яузы усыпаны множеством деревянных избушек под соломенными или тесовыми крышами. Между домами повсюду стоят окрасившиеся в золото рощи вперемежку с полями и лугами. Через Москву-реку перекинуты наплывные мосты, на которых торговый люд устроил торжище.

Андрей уже знал, что население Москвы велико, в пять раз больше, чем в стольном резанском граде. Той Москвы, которую он помнил, еще не было. Зато мощные пожелтевшие от времени стены белокаменного кремля Дмитрия Донского были на месте.

В Москву попали через «Нижние», или, как еще их называли, «Тимофеевы» ворота, которые свое название получили по имени жившего рядом окольничего князя Дмитрия Донского – Тимофея Васильевича Воронцова-Вельяминова. Массивные, в вершок[83] толщиной, железные ворота проездной башни широко открыты, длинная вереница телег столпилась перед мостами, крестьяне окрестных деревень торопятся спозаранку попасть в город. Если уж Андрей смотрел на Кремль, открыв рот от удивления и восхищения, то что говорить о простых крестьянах!

Высота стен кремля метров восемь будет, никак не меньше, да высота зубцов метра два с половиной. На такую стену, идя на приступ, взобраться нереально. Из пушек проломить стену в два метра толщиной тоже сомнительно. Из девяти башен кремля пять сосредоточены на восточной стене. Корабельная пристань прикрывается мощными нависающими стенами, так что и с этой стороны врагу не подступиться. А если учесть, что по периметру Москвы настроили монастырей, этаких мини-фортов, со стен которых можно было брать неприятеля под перекрестный обстрел, то дело нападавших выглядит совсем кисло. Эту твердь враг так ни разу не смог захватить штурмом. Даже количество проезжих башен на восточном участке стены выглядит как насмешка над врагами. С одной стороны, ворота существенно увеличивают опасность проникновения врага внутрь кремля, а с другой стороны, это вызов вероятным противникам: мы не боимся, попробуй, возьми нас! Зубы обломаешь, или сами обломаем внезапными вылазками за стены кремля. Поди, знай, откуда мы ударим на рассвете… У нас есть выбор большой, откуда ударить по ворогу, а у него голова болит, как разместить войска, чтобы перекрыть все выходы из города.

Да, деревянный кремль Ивана Федоровича Резанского выглядит по сравнению с московским кремлем очень и очень бледно. Теперь Москва может плевать с высоких стен на врагов и временных союзников. А виноваты в этом сами Резанские и Тверские князья.

По дороге купец много интересного поведал про пожары на Москве. Не фиг было посылать диверсантов – поджигателей на Москву. Князь Дмитрий с боярами умно поступили: раз потратившись, обезопасили себя от поджигателей. И взяли на вооружение тактику противников. Резань, Тверь периодически горели, как бы случайно, но всегда вовремя. А каменным стенам московского кремля огонь не страшен.

Денег потратила Москва на постройку кремля даже трудно представить сколько! Кремль построили очень быстро. Это значит, что накопили запасы зерна, ведь работников кормить нужно, и кормить круглый год. Зимой и то работы шли полным ходом. А сколько человек на каменоломнях работало? По словам купца, пять зимних месяцев добывали камни в Мячковских карьерах, ежедневно по четыре сотни мужиков. Камень вывозили по льду Москвы-реки. Но с началом строительства кремля добыча камня не прекращалась, с восхода и до заката мужики не покладая рук добывали камень. Каменоломни недалече, верст пятьдесят от Москвы, но груженая телега осилит этот путь за два дня. Это сколько тогда телег нужно? Самое малое – четыре тысячи подвод ежедневно и столько же возчиков. Это только зимой, а летом еще того больше.

Лошадей пять тысяч минимум задействовано было. Только представите себе, сколько нужно сена, овса, чтобы прокормить такую ораву? На одну гужевую лошадку в день уходит восемь килограммов овса. Умножаем на пять тысяч. Получаем две с половиной тысячи пудов овса ежедневно! Бочка овса весом в четырнадцать пудов стоила десять денег, в день девять рублей затраты только на овес! Да и сами лошади не из воздуха взялись, пришлось покупать у татар за серебро. При самой низкой цене за кобылу в один рубль и то получается очень много.

А сколько каменщиков возводили стены? А подтаскивать камень тоже люди нужны, и немало людей. А сколько людей лес валили? Ведь для строительства, чтобы класть камни, нужно леса поставить, да бревна нужны на деревянные связи между стенами.

Кузнецов сколько нужно, чтобы править инструмент? Где взяла Москва столько людей? Вестимо где: Москва сотнями выкупала полоняников в Орде и селила их на своих землях, плюс татарские рабы задействованы были по полной программе. Обращались с татарскими рабами не менее жестоко, чем татары с русскими. Их морили голодом, непривычные к тяжелой работе татары быстро умирали. На место умерших приводили новых рабов, благо усобицы в Орде позволяли бить татарских мурз, нарушивших вассальную присягу царю Ордынскому. А на мастеровой люд Москва не жалела денег, платила за них чистым серебром, но выкупала из полона.

Просто нагнать окрестных крестьян на стройку века со всего Московского княжества не представляется возможным. Продовольственный кризис можно было спровоцировать, если забрать всех крестьян на строительство. Начнется голод и все: пиши пропало. Значит, хлеб запасали загодя, накапливая запасы.

Инструмент для строительства тоже не на дороге валяется, железа столько нужно, что голова кругом идет, где взять столько! Уж что-что, а Андрей на собственной шкуре ощутил затратность строительства. Если постройка его маленькой усадьбы и содержание трех сотен проживающих в ней людей вгоняют Андрея в такие затраты, то что говорить о строительстве московского кремля? Две с лишним тысячи человек, ежедневно трудившихся на строительстве кремля, смог прокормить и обеспечить всем необходимым только очень обеспеченный князь. Или вы думаете, что крестьяне сами одевались-обувались? Лапти носятся в среднем не больше недели. Посчитайте, сколько лаптей нужно на зиму? Летом-то можно босиком работать, а вот зимой обувка нужна.

Вот и получается, что строительство кремля определило главенствующую роль Москвы на Руси. Какими бы сильными ни были соседи, у них не было такой твердыни, они просто не могли себе такого позволить. Пример тому – Нижегородский князь, так и не сумевший достроить каменный кремль. Проблемы внутренние и внешние помешали ему закончить строительство. А если и приложила Москва руку к созданию этих проблем, то кому до этого дело есть? Победителей не судят.

За светлый день купец успел обстряпать все делишки. Пятнадцать серебряных брусочков, переданные сотскому сурожской сотни Дмитрию Ермолину, как жест доброй воли решили все проблемы. Разрешение поставить двор на Москве было получено незамедлительно, сотский даже подсуетился, лично сопровождал Ивана Андреевича, показывая дворы, выставленные на продажу, и помог с оформлением документов. Московские купцы попадали под юрисдикцию государя Московского, как привилегия являлась подсудность гостей только великокняжескому суду. Разумеется, все налоги купцы платили великому князю. Остальные князья-третники не имели права брать на службу гостей. С этим на Москве строго.

Получив за помощь еще столько же серебра, Дмитрий выступил посредником при покупке двух лавок, конфискованных московским князем у убежавших сурожан. Сотский заработал на сделке прилично, а вот княжеская казна отдала лавки почти задаром. Ничего удивительного в этом нет, такое сплошь и рядом случается при слабом правителе, уж примеров-то Андрей может привести массу. В его время предприимчивые дельцы покупали у государства целые заводы по цене подержанного «москвича», а тут какие-то две паршивые лавки.

Иван Андреевич остался в Москве налаживать торговлю и обустраивать двор, а Андрей уже к вечеру с холопами выезжал из Москвы через Тимофеевы ворота, в спешке погоняя лошадей. Рядом скакал новый холоп. Дед парня был богатым землевладельцем, а внук уже вел нищенское существование. Земля без крестьян, обрабатывающих землю, ничего не стоила. А службу нести землевладелец обязан. Вот и продавали земельку за бесценок, чтобы поменьше ратников выставлять. Купцы московские, наоборот, стремились прикупить земельную собственность. Такое происходило на Руси сплошь и рядом. Тот же сотский сурожской сотни Дмитрий Ермолин не только торговец, а еще и крупный землевладелец. Имеет в собственности два села под Москвой с десятком тяготевших к ним деревенек. Братья Дмитрия тоже потихоньку превращаются в землевладельцев. Им проще, возвращаясь из Кафы или Таны, русские купцы завсегда привозят купленных на рынках рабов. Садят их на землю. Половина урожая идет им. Выгодно. Покупать просто деревеньку стоит пятнадцать рублей, а земельку с лесом прикупить – два рубля. Рабов у татар выкупить – десять-пятнадцать рублей будет стоить. Вроде бы то же самое получается, что купить землю уже заселенную. Но это не так. Покупая деревеньку, получаешь землю в собственность, но крестьяне, живущие на земле, – свободные арендаторы. Оброк платят по старине – десятую часть урожая. А рабы, посаженные на землю, – твоя собственность и отдают уже половину урожая! Вот что значит купеческая сметливость. Пускай рабы рано или поздно выкупятся, но лет пять-семь они будут отдавать ровно половину урожая. Потом, получив свободу, если не уйдут, то станут платить оброк, как все, по старине.

Кстати, холопа нового как раз присоветовал сотский. Парень продал последнюю землю сурожанину и теперь не знал, куда приткнуться. В монастырь уходить молодость не позволяла, ремесло не знает, умеет только саблей махать да на коне скакать. На три рубля, полученные за землю, парень сможет купить плохонького коня да саблю из мягкого железа. С таким оружием наняться на службу нереально, остается только один путь – в холопы. Соблазнился парень богатыми одеждами княжеских холопов и дорогим оружием, да и запродался Андрею. Такие вот дела, дед был боярином, а внук – холоп.

Глава 13. Набег на Литву

В Переяславле Андрея уже ждали. Боярин Маслов был страшно недоволен отлучкой друга. Костя уже успел нанять пару набоев и одну ладью успел даже купить. Глядя на размеры флота Андрея, Костя решил не скупиться и обзавестись собственным корабликом. Финансы позволяли. Еще вчера боярин был гол как сокол, а сегодня богат. Костя выгодно сбыл пленных татар орденским купцам. Доля Андрея от продажи пленных впечатляла. Даже за минусом вычетов за отошедшие к Андрею стада овец и пленных татар оставшаяся сумма внушительная.

Как повелось с первого дня знакомства, отметили встречу, распив небольшой бочонок сладкого вина. Костя притащил с собой настоящую амфору с красным вином, купленную им по случаю у тверских торговцев, возвращавшихся из Таны, но ограничились только тем, что вошло в маленький бочонок емкостью так литров на пятнадцать, который Костя и водрузил на стол.

Утром, погрузившись на ладьи, двинулись в верховья Оки. Недалеко от Коломны к друзьям присоединились корабли одного московского боярина, хорошего знакомого Кости. Боярин Маслов представил Андрея московскому городовому боярину как своего лучшего друга и веселого товарища по пирам. Впрочем, Андрея отрекомендовали таким же макаром. Москвич тут же вручил грамотки Косте, быстро ознакомившись с их содержанием, Маслов объявил, что планы меняются. Велено им (Интересно кем? – подумал Андрей.), прося у Бога милости, над литовскими людьми промышлять, сколько милосердный Бог помочи подаст. Но вместо набега на украины Смоленского княжества они двинутся в верховья Оки.

Сойдя на берег, Костя, как главный воевода, собрал совет, где продемонстрировал подробную карту местности с нанесенными на нее селами и деревнями, усадьбами бояр и князей. Да-да, князей. Княжат в этой области развелось словно блох, большинство было безудельных, владевших лишь мелкими частями княжеств либо долей в уделе. А то и вовсе делили эту долю на двоих, а то и на троих. Летом один владеет, осенью второй, зимой третий, и так по кругу. А что поделать? Княжества маленькие, а княжат наплодилось немерено.

По-военному четко боярин Маслов ставил задачу. Отряд делился на три части. На долю Андрея выпали село и три деревеньки в три-пять дворов, расположившиеся недалеко от боярской усадьбы. Разумеется, если повезет, то усадьбу местного боярина нужно захватить. Если не будет такой возможности, то угнать всех крестьян и вывезти все, что получится. Что нельзя увести с собой, то сжечь. Дома, хлеб, сено – все сжечь не жалея.

Резон в таком ведении войны был прямой, тем самым подрывалась экономическая основа вотчины боярина. Как понял Андрей из слов Кости, штурмовать усадьбу особого смысла не было, если только изгоном[84] захватить, но это вряд ли возможно, не лопухи же там сидят, чай, заметят налетчиков, но попытаться все-таки стоит, авось да получится.

Костя сомневался в успехе, усадьба укреплена хорошо и воев там достаточно, но чем черт не шутит… И все же Маслов настоятельно советовал другу вовремя отойти, если местный боярин решит проявить геройство и дать знать остальным, и тогда уже совместными силами загнать героя обратно за стены усадьбы.

Андрей решил иначе. Первую деревеньку обложили со всех сторон и в сумерках захватили ее без труда. На все про все ушло минут тридцать. Согнав население в большой амбар и оставив стражу и команду по сбору трофеев, двинулись к следующей цели. Проводник уверенно вывел их к деревне. Сценарий захвата повторился с небольшим отличием. Нападение совершилось рано утром.

Главная ценность добычи в полоне. Изначально так и планировалось. Андрею же хотелось большего.

Ну, скажите, какая радость грабить крестьян? Разве деревянная посуда и вилы с лопатами достойная добыча для князя?

Все равно весь награбленный крестьянский скарб придется отдать тем же полоняникам, когда посадишь их на землю. Нет, у иного крестьянина найдется и медная, и даже оловянная посуда, и серебра на пару рублей сыщется в загашнике, но что это меняет?

Староста деревеньки был по-доброму допрошен на предмет численности воев у боярина и расположения построек в усадьбе. Крестьянам пообещали оставить все их имущество, но место жительство им придется поменять, это даже не вопрос. Староста деловито уточнил свой статус у нового хозяина, заодно выторговав себе право оставаться старостой и личную свободу своей семьи. Андрей пообещал прохиндею все, что он просил, даже пообещал отпустить собрать клепцы[85], расставленные на зайцев, и хитрец запел соловьем.

Лука Фомич внимательно прислушивался к говору мужика, потом резко спросил:

– Небось с Устюга родом?

– Нет, еще далече. Прельстился я льготами московского князя, ушли мы всем миром к нему, а лонись[86] набежала Литва, забрала в полон. Вот теперича тут обитаем, – словоохотливо сообщил крестьянин историю своего появления на местной земле.

Андрей решил захватить усадьбу хитростью. В усадьбе, по словам крестьянина, сейчас находился сам боярин с двумя взрослыми сыновьями. Под рукой у него четыре дюжины воев. Да еще с десятка полтора челядников наберется, которые при нужде могут взяться за оружие. Самое интересное сельский староста выдал напоследок. К пану прибыл на прошлой неделе гость из ляхов с отрядом воев. Велик ли отрядец, староста не знал, потому что сам не видел, а люди сказывали, что немаленький. Андрей решил считать численность отряда – копий в тридцать. С меньшим числом путешествовать в этих краях опасно. По зрелом размышлении появление дополнительного воинского отряда Андрею было на руку. Пан при такой силе осмелеет наверняка. У Андрея же под рукой чуть меньше пяти десятков. Зато все на конях. Тут взгляд боярина остановился на татарах, и Андрея осенило – татары!

План нападения появился быстро. Татары здесь частые гости, местные бояре привыкли встречать нежданных гостей с распростертыми руками, то есть саблей по загривку. Значит, если уланы Кулчука устроят шухер в деревеньке, то в усадьбе это увидят и услышат. Деревенька вся на виду, со стены усадьбы она должна хорошо просматриваться. Понятно, что хозяин на такой беспредел отреагирует должным образом, отправив воинов разобраться с налетчиками. Наверное. А уж Кулчук уведет преследователей к засаде. Главное, лишь бы погода не подвела. Дождик может спутать все планы, небо затянуто плотными тучами, того и гляди начнется ливень, но тут уж ничего не поделать, авось повезет, и дождя не будет.

Все прошло как по маслу. Татары от души повеселились, устроили большой переполох в деревеньке, ворвавшись в нее с гиканьем, свистом, и давай ловить местных пейзан. Андрей в бинокль наблюдал, как огородами утек пацаненок на лошадке в сторону усадьбы. Вскоре тяжелые ворота усадьбы широко отворились и выпустили пять десятков всадников. Андрей рассмотрел в бинокль, что все всадники отлично вооружены – пластинчатые брони у половины, остальные в кольчугах.

Уланы Кулчука заметили скакавший к деревне вооруженный отряд литовцев и стали имитировать панику. Они покидали на заводных коней самых молодых крестьянок и, прихватив самое ценное из пожитков крестьян, намылились удирать. Конный отряд преследовал разбойников до самого леса. Татары скрылись в чаще, уходя в глубь леса по неширокой просеке. После минутного замешательства предводитель литвинов дал команду продолжать преследование. Литовские вои двигались с осторожностью. Прикрывались круглыми щитами и внимательно всматривались в чащу.

Лука Фомич расставил отроков таким образом, чтобы можно было стрелять со всех сторон. Стрельцы, прячась в чаще леса, уже расчехлили тохтуи, защищавшие от сырости полные стрел колчаны, и, откинув крышки тулов, приготовили каленые стрелы. Новгородцы, более привычные к арбалетам, изготовили к бою свои самострелы.

Из чащи раздался веселый разбойничий свист. Литвины отреагировали на опасность, мгновенно развернувшись к источнику звука. Дружный залп из самострелов с противоположной стороны просеки вынес из седел больше половины всадников. Двое литвинов быстро спешились и, пользуясь суматохой, бегом рванули в лесную чащу, на ходу зарубив взводившего самострел ратника. Прохор наперегонки с рыжебородым Митяем бросились за ними вдогонку.

Несколько всадников пришпорили коней и резво поскакали вперед, по просеке пытаясь уйти из-под обстрела, но стальной трос, предусмотрительно натянутый поперек просеки, не дал им такой возможности.

Андрей всадил тяжелый арбалетный болт прямо в лицо всадника, пытавшегося справиться со своей взбесившейся кобылой. Еще один всадник вылетел из седла, когда его лошадь стала уросить, резко встав на дыбы. Это спасло его от немедленной смерти. Арбалетный болт полностью вошел в шею взбесившейся лошади. Скакун рухнул как подкошенный и придавил своей тушей упавшего на землю всадника.

Андрей, прорываясь сквозь заросли невысокого кустарника, уже выбегал из чащи на просеку. Мощным ударом шестопера добил литвина, пытавшегося вытащить придавленную конем ногу. В отчаянии воин прикрыл голову рукой, словно она могла остановить приближавшуюся смерть. Стальная палица с противным хрустом переломила руку, словно сухую ветку, неумолимо опускаясь на медную шапку кричавшего от ужаса безбородого мужика. Если вы никогда не видели, что делает железная палица, опустившаяся на голову врага, то вам лучше и не пытаться представить это. Зрелище не для слабонервных радетелей за права человека. Андрей каленым железом выжег в себе все моральные ценности свободного мира, иначе в этом простом мире не выжить. Убей, или убьют тебя. Других вариантов нет. А если пришло твое время умирать – умри, сражаясь до последней капли крови. Слабых духом убивают, не задумываясь, или превращают в рабов, что для настоящего воина равносильно смерти.

Остальные литвины не подавали признаков жизни, то ли шею сломали при падении, то ли были без сознания. Вернувшиеся татары сноровисто вязали пленных, лишь раз взмахнув ножом, добивая литвина со сломанной ногой. Открытый перелом чреват серьезными последствиями и брать в полон такого раненого неразумно.

От Луки прискакал вестник: там тоже все закончилось. Прохор с Митяем вернулись из леса. Митяй с разбитой в кровь рожей, зло ругаясь, тащил на себе трофейный доспех, оружие и одежду беглецов. А злой как собака Прохор, под левым глазом которого наливался здоровенный синяк, пинками гнал впереди себя голого пленного литвина.

Потерял Лука Фомич в короткой стычке трех человек. Трое против пятидесяти. Можно сказать, что им несказанно повезло. Самострелы не подвели. Против короткого арбалетного болта никакой доспех не устоит. Сила удара болта такова, что всадника выкидывало из седла, как пушинку.