Полная версия

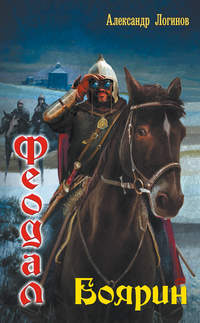

Феодал: Боярин. Усобица. Разбойник

– Бегство с поля боя и плен у нас караются смертью, хозяин, – гордо вскинув голову, ответил парень, смотря прямо в глаза князю. – Мы монголы, а не эти… татары, – не отводя взгляда, твердо произнес парень с гордостью за свой народ.

– Ладно уж. Иди. Монгол, – улыбнулся Андрей.

Ответ Кулчука ему пришелся по душе. Среди степняков сейчас единства нет. Режут они друг друга почем зря.

– Посмотри, как там, в деревне, а беглецы от нас никуда не денутся. Возьмешь людей и поймаешь остальных, – распорядился Андрей.

Когда князь верхом на трофейном белом коне в сопровождении нескольких всадников появился в деревне, там творился настоящий бедлам. Марфа, жена ключника Тита, тридцатилетняя бабенка толщиной в два полных обхвата и почти под два метра ростом, гоняла по улице Кулчука, лупя почем зря парня мокрой тряпкой. Татарин весело уворачивался от разъяренной бабенки и весело скалился, успевая дразниться.

– Чего это у вас тут происходит? – спросил князь у улыбающегося Тита.

– Этот шельмец с нехристями своими появился, как черт, и давай кричать, что весь полон теперь его, мужиков, значит, он посечет, а баб, ну того… И давай рассказывать, что он с Марфой будет делать. Понятно, все перепугались, бабы голосить начали, а энтот шельмец возьми и подними личину. Как путы наши перерезал, так Марфа на него осерчала. Вишь, поймала шельму, – довольно заметил Тит, видя, как Марфа догнала хохотавшего во весь голос Кулчука и, отбросив тряпку, стала крепко целовать своего избавителя.

– Не ревнуешь? – спросил Андрей спокойно смотрящего на это безобразие Тита.

– Чего? Неа, – Тит догадался, о чем спросил князь. – Сейчас можно. Мы ведь думали, того… сгинем.

– Это как сгинем? – очень удивился Андрей. – Не верили, что обороню я своих крестьян?

– Ить мы как думали, много бесермен прибежало, осадили усадьбу твою они. Хвастались нехристи, что уже на рассвете гулять они будут в усадьбе, – начал оправдываться княжеский ключник.

– Попировали они. – Андрей ухмыльнулся, вспомнив, как побили они татарскую рать под стенами усадьбы.

– С энтими татями что делать будешь, княже? – спросил Тит, показывая на телеги, на которых лежали связанные кожаными ремнями люди.

– Кулчук! Хватит тебе с Марфой целоваться! Сейчас тебя муж оглоблей поколотит за безобразие такое, – громко крикнул Андрей молодому татарину. – Почему этих не освободил?

Парень ужом выскользнул из горячих объятий Марфы и задал стрекача, пока разгоряченная бабенка его опять не поймала. Подбежав к князю, доложил:

– Так Тит сказал, что это тати. Пронские бояре с воями. Они село грабили, когда татары налетели, – парень произнес это по-татарски, но Тит его понял и сам стал рассказывать, как дело было.

– Налетели изверги на рассвете, слава богу, никого не посекли. Связали нас, а сами шерстить по избам кинулись. Потом напились меду и завалились спать, а тут бесермены нагрянули. Татарва их отлавливала поодиночке и на телегу. Радовались, что сильные вои попались, да все бронные, дорого продать их можно.

– А чего? Можно и продать! – Андрей подошел к телеге и внимательно рассматривая сваленных на ней кулями связанных по рукам и ногам пронских горе-вояк. – Продать татарам, а вырученное серебро пропить! – и под громкий хохот собравшихся завершил свою мысль: – Чтобы другим татям неповадно было безобразничать в моих владениях!

Глава 10. Сельскохозяйственная

В один из солнечных дней, когда служилый князь и боярин великого князя Резанского вместе со своим дворецким объезжал сенокосные угодья или пожни, как их тут еще называют, зашел между ними разговор о разведении скота. Андрей искренне удивлялся, почему в деревнях почти нет скотины. Если есть, то порода очень мелкая, коровы необычайно тощие.

– От того, что сена мало, – Спиридон пришлепнул надоедливую мошку и продолжил: – Вот в усадьбе почитай никого не осталось, окромя стражи, всех отправил я на косьбу. В деревнях то же самое, пустые деревеньки стоят сейчас. Крестьяне сено заготавливают. Только не успеть им накосить потребное. Других дел по хозяйству много, оттого косят почитай все лето. По ночам зачастую тоже. Иной раз с одного покоса по два раза сено берут.

– Если все лето косят, отчего сена не хватает? – продолжал расспросы Андрей.

– Так на двор тех пожней приходится чуть больше чети. Вон смотри лужок-то, – Спиридон махнул рукой в сторону покоса, где ратники Луки как заведенные махали косами. – Крестьянин этот лужок ден пятнадцать косить будет. В копны скидать потом сено надобно. Трава в копнах стоит в ведренное время по три дня, а в ненастье с седмицу и более. При просушке мечут в стога и скирды, а копны возят на лошадях опутанные веревкой.

– Мы же много сена заготовили, – возразил Андрей.

– Так то мы. Косилка твоя конная в день столько накашивает, сколько вся деревня за несколько ден.

– Не все же косилками косим, вот мужики косами машут. Споро работа у них идет, – снова возразил Андрей.

– Крестьяне все больше горбушами косят. Спина затекает быстро, если горбушей косить, – пояснил Спиридон.

– И что, везде сена не хватает или только в нашем княжестве?

– Где как. По Оке укосы хорошие. А так скотина впроголодь стоит. Иной год крестьяне солому с крыш всю повыдергивают. На Москве луга хорошие, по Москве-реке, по Лопасне, Клязьме. А пустошное и всякое лесное и болотистое сено волокнисто, но не споро для корму.

– Обычно сколько сена накашивают?

– С этого лужка, – Спиридон махнул рукой в сторону покоса, – деревенька о три двора запасет в хороший год пять на сорок волоковых копен.

– А в копне сколько?

– Пуда четыре.

– Это сто восемьдесят пудов, – подсчитал Андрей. – И не хватает?

– Не хватает, знамо дело, – ответил Спиридон.

Хочешь не хочешь, а пришлось заняться князю сельским хозяйством со всем вниманием. Увеличение поголовья скота вызывало опасения за сохранность скотины. Как перезимуют овцы и бараны? За лошадей сердце болело. И судя по увиденному воочию, и слова Спиридона и Демьяна это подтверждали, дела у крестьян со скотинкой обстояли аховым образом. Андрей тщательно записывал полученные от мужиков сведения и по вечерам, оставшись один, при свете восковых свечей пытался систематизировать информацию. По всему выходило, что без помощи боярина крестьяне не смогут самостоятельно улучшить ситуацию с содержанием скотины.

«Действовать прямыми приказами, – думал Андрей. – Не тот вариант. До крепостничества еще далеко. Крестьяне мои – обычные арендаторы. Ведут хозяйство по “старине”… Стоп. А холопы? Через пять лет холопские семьи получат свободу и землю с хозяйством. Вот с холопов и надо начинать нововведения».

Крестьянский двор из четырех душ обоего пола имел до набега татар в среднем две лошади, одну корову, пять-шесть овец и столько же свиней. Как обстоят дела со скотиной в других княжествах, Андрей собирался вызнать у купца и Луки, но пока решил отложить это дело на потом. Главное сейчас, разобраться с собственным хозяйством и по возможности повысить его товарность.

Достаточно высокая мобильность населения, связанная в первую очередь с феодальными войнами, где главная ценность трофеев заключалась в полоне, не позволяла выявить региональную особенность в содержании скота. По всему выходило, что это дело будущих столетий, когда Русь избавится от татаро-монгольского ига и угрозы Казанского и Астраханского царств. К слову сказать, Казань со своим ханом уже здесь была. Но представляла собой печальное зрелище. Московские рати и новгородские ушкуйники совершенно разорили Казанские земли. В Астрахани же сидел собственный хан, а ханов поменьше, которые не признавали власть Золотой Орды или астраханского хана, было что блох на собаке.

На зимнее время крестьянский скот помещался в хлеву, который ставили под одной с избой крышей. Часто над хлевом располагался сенник. Но большинство крестьянских дворов в вотчине Андрея содержали скотину под навесами во дворе или же рядом с двором, огораживая навесы забором. Под крытыми соломой навесами делали хлева, закуты и ставили плетенки. Овцы отдельно, свиньи отдельно, корова отдельно, лошади отдельно.

Крестьяне кормили скотину три раза в день. Коровы и лошади были очень мелкие. Андрей еще не понял, то ли порода такая, то ли от бескормицы, но собирался из похода на приграничные литовские земли пригнать с десяток-другой голов скота, надеясь, что там порода покрупнее. Местные коровы молока давали всего ничего, а жирность его чуть выше магазинского. Этот факт попервости возмущал Андрея до глубины души. Живет в деревне, а молоко нежирное совсем! Боярин чувствовал себя обманутым, но таковы были реалии средневековой деревни. Андрей дал себе слово улучшить жирность молока, по крайней мере в своем вотчинном хозяйстве. «В крайнем случае купец через ганзейских купцов сторгует мне немецких коров, а можно еще из Англии привезти парочку телок», – решил Андрей.

В зимнее время по утрам и вечерам дойных коров кормили и доили в избе. Во дворе скот получал овсяную, ячменную и изредка пшеничную солому. Сена, как сказал уже Спиридон, катастрофически не хватало. Парадоксальность ситуации не могла уложиться в голове молодого боярина. При огромных просторах сена не хватало! И дело было не в лени его крестьян, как первоначально полагал Андрей, – причина была элементарна. Все дело в русском климате и коротком лете. При сроке сенокоса в тридцать дней две трети времени уходило на покос травы. Производительность труда крайне низкая, в день крестьянин едва скашивал пятую часть десятины. Седмица уходила на сушку да на стогование от трех до пяти дней. Запасало крестьянское хозяйство при таких сроках от ста двадцати до ста восьмидесяти пудов сена, может, чуть больше в хороший год, что по-любому не позволяло прокормить большое количество скотины. Вот и косили вплоть до сентября месяца, часто ночами, работая наизнос. Разумеется, кормовые качества травы в сентябре уже были ниже, значит, и расход больше.

Исходя из общепринятых на Руси норм кормления скотины, Андрею придется вносить свои изменения в нормы. Боярин собирался даже написать инструкцию по содержания скота для Спиридона, чтобы он довел ее до сведения холопских семей. Андрей старательно вспомнил нормы на корм животине, бытовавшие в хозяйстве бабки. Учитывая, что лошади и коровы тут мелкие, то и корма им требуется меньше, но все равно по расчетам Андрея выходило, что на одну лошадь нужно было при нормальном рационе не менее семидесяти пудов сена, а в идеале сто – сто пятнадцать пудов. На корову требовалось семьдесят пудов минимум, лучше, конечно, сто пудов. На одну овцу тридцать пудов сена, да еще веников заготовить для овец нужно. Если лошадь или корову можно кормить соломой, то овцы питаются только сеном. Андрей понял, отчего крестьяне не любят держать много овец. Обычно одну-две. Лишь в крепких хозяйствах держат от пяти до десяти овец.

«Сена мы заготовили изрядно уже, да еще накосим, – размышлял Андрей. – Значит, можно коней не продавать по осени, по весне большую цену дадут на торгу за добрую и сильную лошадь. Забивать всех овец, пожалуй, тоже не стоит. Прокормим. Хватит сена подкинуть моим крестьянам. Мехами по весне за сено возьму или воском. Пожалуй, сено еще на продажу останется. В общем, все не так уж и плохо. Перезимуем».

Крестьяне кормили от нехватки сена скотину соломой. Недаром же Спиридон так и сыпал специфическими терминами. Урожай тут оценивался двояко. Какова солома и каково зерно? По терминологии Спиридона это звучало так: «ужин» и «умолот». Спиридон так и сказал: «Хлеб ноне ужинист».

Кормили скотину в основном ячменной соломой. Давно уже крестьяне заметили, что от ржаной соломы у скотины крошатся зубы и нападет на скотину хворь разная. Но от бескормицы в дело шла любая солома: и ржаная, и гороховая. Вот и получалось, что в плохие годы половину рациона рабочей лошади составляла ржаная солома. С шести четей поля ярового овса крестьянин получал сто восемьдесят пудов соломы. А как выяснил Андрей, крестьяне ограничивали рацион коровы тридцатью – сорока пудами сена. Остальной корм составляла солома. Калорийность же сена по отношению к соломе составляла, как вспомнил Андрей, примерно три к пяти. Разумеется, и этого заменителя не хватало. Тогда начинали кормить скотину ржаной соломой, которая в основном шла на технические нужды, на ремонт крыш и на подстилку скоту. Вот и обдирали по весне солому с крыш, лишь бы сохранить скотинку до первой травки. Дело доходило даже до того, что обессиленную скотину подвешивали на веревках, чтобы не упала от бессилия. Такова была суровая реальность деревенской жизни в средние века. А если к этому добавить длительный период кормежки сухим кормом да суровые русские зимы, то остается удивляться, как в таких условиях русский крестьянин умудрялся сохранить скотину и даже откормить бычка на продажу. Отсутствие достаточного количества кормов было основной причиной худосочности и малорослости скотины. Ведь в лютые морозы скотина должна потреблять кормов как минимум больше в три раза.

По весне крестьянина ожидала новая беда. Если изможденную недоеданием лошадь, прежде чем начать пахать, отпустить подкормиться на луга, то от молодой травы зачастую лошадь получала новую хворь. А если ждать и выпускать животинку пастись уже подросшей травой, то задерживаются в сроки вспашки, а тут еще, как на грех, татары набегут, и велика опасность совсем пропустить все сроки. Оттого многие крестьяне по осени продавали одну из двух лошадей, а по весне опять покупали. В этом было рациональное зерно, несмотря на кажущуюся невыгодность такого подхода к делу. Ведь лошади по весне стоили дороже, чем осенью. Одну лошадь зимой прокормить легче, и минимизируются риски падежа и пропуска сроков вспашки.

Поступая так, крестьянин действовал исходя из чистого рационализма. Потери в деньгах были приемлемой платой за снижение рисков. Иначе можно было потерять всё. Князь, боярин придет на помощь в случае чего. Даст лошадку, но не за красивые глаза даст. Отдавать придется и по цене дороже, чем на торгу. А не отдашь в срок – прощай свобода. Закуп, конечно, не полный холоп. По сути это то же рабство, только временное, пока долг не отдашь или не отработаешь. Но не факт, что сможешь рассчитаться и выкупиться. Как выход, один из сыновей продавался в холопство, чтобы семья могла рассчитаться по старым долгам. Именно так Андрей вербовал молодых парней в холопы. И проблем с вербовкой не испытывал. А те деньги, что находили холопы в карманах убитых врагов боярина, если не пропивались, переправлялись в отчий дом и были большим подспорьем в крестьянском хозяйстве.

Надои коров мизерные. Андрей сделал нехитрый подсчет. Получалось – не больше четырехсот пятидесяти литров с коровы. Молоко перерабатывалось в масло. Масла выходило двенадцать килограммов с коровы в год. Масло сразу же перетапливалось, и топленое масло было главной целью переработки молока. О сметане, твороге и сырах можно было не вспоминать. Нет, сметану делали, но очень в малых количествах. Сыр практически не делали.

На выпас скотину, по устоявшемуся обычаю, выпускали на Егория, но бывало и по весеннему снегу гоняли скотину в лес на «веточки». А что прикажете делать, если корма закончились? От таких условий содержания скотина часто болела, и нередки были падежи скота.

После долгих раздумий Андрей решил разбить свои стада и локализовать их, организовав скотоводческие хутора. Но для этого нужны были люди, а людей было мало. Поход, задуманный боярином Масловым, оказался очень кстати. И дело не только в том, что серебро кончалось. Похоже, боярская вотчина могла существовать только лишь при условии подпитки военной добычей. Итак, решено. Работников наберет в этом набеге. Зиму прокормить полоняников не проблема. Агенты купца вовсю скупали зерно в Пронском княжестве и в окрестностях стольного града, да и крестьяне скоро оброк начнут свозить.

Урожай гречихи удался на славу. Андрей даже не ожидал такого большого урожая. Чем больше Андрей размышлял над проблемой, тем больше ему нравилась идея с хуторами в один-два двора. Нужно только выделить часть леса для постройки домов, а до первого снега холопы сами поставят дома и хозяйственные постройки. Усадьба при всем желании не вместит всех, и так за тыном уже вырос целый посад. Потому хутора – это рациональный выход из положения.

Среди купленных у монастыря людишек оказались несколько ремесленников. Ладили теперь бочки, телеги, возки на зиму. Была у Андрея мысль не сидеть сиднем зимой в усадьбе, а разжиться серебришком в военном походе. На Руси серебро дефицит, получить драгметалл можно было либо торговлей с Ганзой, орденом, Литвой, Ордой, либо в военном набеге, благо на границах такие полувоенные-полуразбойничьи акции проходили постоянно, да хоть немцев пощипать. Новгородцы с ними часто ратятся, отчего же не помочь хорошим людям? Чай, не чужие новгородцы, свои, русский люд, такими мыслями Андрей успокаивал остатки былой совести, так как экономика боярской вотчины Андрея, как ни крути, была в глубоком минусе, трофейное добро пока еще не реализовано, серебро за продажу пленников не получено, и единственным источником дохода была лавка в стольном граде, но покрыть все потребности в серебре она не могла. Объемы торговли не те. А выставлять на продажу прихваченные из прошлого мира различные безделушки Андрей опасался. Лучше реализовать их заморским купцам, мало ли что, зачем доводить до инфаркта археологов?

«Пожалуй, пора отправляться в путь. Ладьи прикупить нужно будет штуки три. Эх, опять расходы. Можно доски напиленные взять с собой и попытаться отдать корабельному мастеру в счет уплаты. Лесопилка работает вовсю, и ушкуй загрузить досок хватит. Холопы с табунами пусть сами добираются до Переяславля, – Андрей отодвинул от себя блокнот, где вел записи, и потянулся снять нагар со свечей, что освещали поверхность стола из мореного дуба. – Завтра после полудня отправимся, поди успеют загрузить ушкуй…»

Глава 11. Снова Переяславль Резанский

Но отплытие пришлось ненадолго отложить, все дворовые задействованы рачительным Спиридоном на работах, кто косил, кто рубил лес, часть холопов была задействована на лесопилке. Пока отозвали нужных людей с работ, пока загрузили ушкуй – день прошел. Лишь утром следующего дня Андрей смог отправиться в путь, и еще долго он смотрел на удаляющиеся стены усадьбы, его нового дома – отныне и навсегда.

По прибытии в стольный град Андрей заплатил мытнику побережное и, вызнав у него, что у пристани выставлены на продажу две новенькие набойные ладьи, отправился искать хозяев кораблей.

Андрею опять повезло, госпожа фортуна с момента появления Андрея в этом мире не обделяла его своим вниманием, корабельных дел мастера он нашел в гостином дворе. Это был старик с кудрявой, совершенно седою головой и коротко подстриженной бородой, в сермяжном кафтане и татарских шароварах темно-зеленого цвета, ноги старика обуты в новенькие лапти. Мастер пристально смотрел на князя сквозь густые сросшиеся брови и только кивал седою головой, внимательно слушая князя.

Ладьи мастер выставил на продажу седмицу назад, пригнав их в стольный град в надежде, что кто-нибудь из купцов прельстится добрыми корабликами. Делались набои на заказ, в количестве трёх штук, третья ладья стояла в корабельном сарае, да купец, что делал заказ, уплатив задаток, по зиме отправился в Вятскую землю, да и сгинул там, а наследники купчины не объявились забрать ладьи в срок. Мастер почитай все лето ждал – не дождался. Нет, купец не резанский, московский купец. Доски? В счет уплаты? А добрые доски? То посмотреть не мешало. Ежели добрые, отчего не взять. Еще есть? Много? Нужны, а то как же. А почем? Хм, кхе-кхе… Не много просишь? Скинуть бы чуток? Вот это в самый раз. А ладьи как? Берешь обе? И другую возьмешь? Уступлю в цене, так и быть. Еще и насады, только больше? Можно. Отчего не можно? В меженину токмо намаешься. Вверх по реке не больше три на десять верст пойдешь, на обычной ладье гораздо шустрее. Не важно? Слажу по весне насады. Доски вези токмо успевай.

В общем сладили. Заплатив очередной налог, «явленное» называвшимся, порадовался, что местным скидка полагалась, почитай пустяшный налог – полденьги с рубля, но не платить нельзя. Штраф выпишут такой, что мама не горюй! Здесь с этим строго. Кстати, один из видов штрафа назывался «протаможье», и брался он за неуплату тамги. Услышав впервые этот термин, Андрей долго и громко смеялся, пришлось потом извиняться, чтоб не подумали, что Андрей хотел обидеть. А штраф за уклонение от мытной пошлины назывался «промыт». Было еще «пропятнение» – это за уклонение от налога называвшимся «пятно». Налог этот накладывался за наложение тавра на проданную или променянную скотину и запись примет скотины в особую книгу. Вот так все очень серьезно тут было с налогами, не по-детски прямо.

Закончив торговые дела, Андрей навестил великого князя, разумеется, Резанского. По традиции преподнес поминки. Доспех, снятый с убитого татарского «царевича», пришёлся князю по душе, а полная сумка серебра, преподнесенная служилым князем со всем почтением, привела великого князя в прекрасное расположение духа.

Иван Федорович, оказывается, был в курсе намечавшейся авантюры с набегом на приграничные литовские окраины и даже не против совсем, если его бояре разомнут косточки, скорее даже за. И, разумеется, он с большим удовольствием примет своих бояр у себя после удачного набега (еще бы, пора подошла платить «выход», а серебра собрали недостаточно). Андрей быстро просек тему и заверил, что обязательно засвидетельствует свое почтение князю, сразу же, как только вернется из похода. При этом Андрей выразительно взглянул на сумку с серебром, которую князь все еще не выпускал из рук. В общем, великий князь Резанский, и его служилый князь, и боярин поняли друг друга. В заключение официальной части князь подарил Андрею кафтан из заморского сукна с золотым шитьем и грамоту тарханную, которая освобождала Андрея от торговых пошлин в Резанском княжестве.

Андрей поклонился в пояс и вежливо поблагодарил князя. За все время, что шел официальный прием, Андрея не покидало чувство, что за ним наблюдают. Нет, конечно, они были не одни. Были тут ближние бояре и парочка рынд, выполнявших функции охранников. Но опасность исходила не от них. Лишь потом, когда князь пригласил отобедать с ним, Андрей успел заметить в глубине покоев старого монаха и перехватить его взгляд, от которого у Андрея побежали мурашки по всему телу.

«Блажь какая-то. Вот почудится ведь…» – Андрей бессознательно перекрестился, пару раз он встречался с носителями подобного взгляда, и не сказать, что встречи те были приятными. Подобным взглядом обладали следователи, которые брали Андрея в обработку после завершения очередного задания и умудрялись вынуть душу во время допросов.

За обедом Андрей рассказывал о разгроме татарского отряда, предусмотрительно умолчав о причине появления татар на своих землях. Естественно, численность татар была уменьшена на две трети. Пожаловался Андрей также на пронских бояр, совершивших разбойничий набег на деревню Андрея, и как божье наказание преподнес их пленение так вовремя подоспевшими татарами, которые не могли допустить, что деревенька, которую татары считали своей законной добычей, так беззастенчиво грабится какими-то проходимцами. Пронских воев быстро повязали, и такими бездоспешными и связанными по рукам и ногам нашел их Андрей в телегах, когда разгромил татар.

Князь громко и весело смеялся и хлопал рукой по коленке, повторяя: «Попали аки кур в ощип».

– Ты их отпустил? – строго спросил князь, когда успокоился и к нему вернулась способность говорить.

– Только двоих холопов отпустил, за выкупом, – ответил Андрей. – Разве нельзя выкуп взять?

– Ну, наказал бояр пронских и будя. В землях пронского князя не безобразничай. У меня ноне мир с Пронским великим князем. Окуп возьми. Твой он по праву. О безобразии его бояр я отпишу ноне грамотку пронскому князю. Пусть приструнит людишек своих, – в голосе князя появились металлические нотки, и перед Андреем предстал не веселый собеседник, а властный и жесткий властелин княжества, умеющий постоять за себя. Андрей поразился столь разительной перемене облика князя.

– Теперь о деле… – продолжал князь. – В Москве скончался великий князь Юрий Дмитриевич, царствие ему небесное, – князь троекратно перекрестился. – Сын его Василий принял на себя титул государя московского.

Князь замолчал и внимательно глядел на своего боярина. Андрей спокойно ждал продолжения, глаз не отводил. Не хватало еще ввязаться в междоусобную войну. Андрей знал, что по непонятным причинам Резанский князь всегда поддерживал Москву в лице великого князя Василия Васильевича. Андрей также наслышан был, что по договору с Юрием Галицким Резанский князь не имел права поддерживать сношения с бывшим великим князем Василием, на том князь даже крест целовал. Знал Андрей также, что в обычаях у князей было и нарушение крестного целования. Раз дал слово, то держи его, пока выгодно, а если выгода в нарушении крестного целования, то незазорно и отказаться. И никто не осудит тебя в том. Так поступали многие. Только не резанский князь. Но смерть Юрия освобождала резанского князя от клятвы и данных обязательств. И наверняка в очередной распре Резань поддержит Василия в его распре с кузеном.