Полная версия

История татар Пензенского края. Том 1

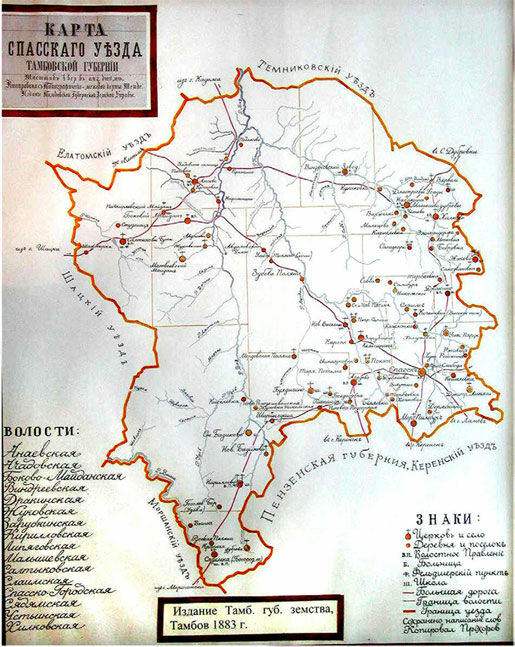

Карта Спасского уезда, 1883 г.

В Пензенском архиве (ГАПО) имеются прошения об утверждении в дворянском статусе рода Мещеровых из д. Акчеево, а также Тынгалычевых, Муратовых. Кроме того, владелицей части угодий была княгиня Надежда Кулунчакова. Муж Надежды Куланчаковой Федор являлся потомком в 8 поколении князя Кулунчака, утвержденный в данном достоинстве еще во второй пол. XVI в. Кулунчак Еникеев служил начальником сторожевой службы в г. Темникове и Кадоме. Акчеево также встречается в «Книге письма и дозору Ивана Усова да Ильи Дубровского 1614»: «За кадомскими мурзами за Енбарсом да за Бикбарсом Чермантеевыми по выписи Андрея Ардабева 1606 в д. Акчееве пашни 20 чет»[27].

В «Книге письма и дозору Ивана Усова и Ильи Дубровского» (1613–1614) указано, что только в Темниковском уезде в 1597 г. имелось 443 поместья татарских мурз, но с русским крепостным населением. Было много беглого населения, которые шли из Темникова, Алатыря на юг по р. Мокши, Рудня, Сивинь, Инсар, Сура, Исса. Известно, что в 1625 г. у сыновей мурзы Кучюкая – Бекбулата, Касыйма и Будалея Еникеевых имелись земельные владения на р. Большой Оксел. В «Темниковских десятнях» (1614 г.) указано, что в д. Вочасово (Ачасьево), основанной на р. Мокше, 31 двор принадлежит татарским князьям Еникеевым и Колунчаковым[28].

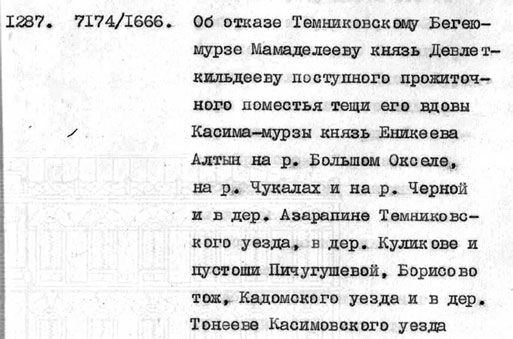

Вотчиной князей Еникеевых была еще одна деревня – Куликово, которая упоминается в документах 1608 г. Основателями этого населенного пукта были служилые татары на Темниковской засечной черте после 1578 г.

Князем Тенишевым не позднее 1591 г. была основана на берегу р. Мокша д. Красный Яр (ныне в Ковылкинском районе Республики Мордовия). Акчура Адашев, как утверждает наровчатский краевед В. М. Шаракин, владел Ихретинским беляком Краснослободского присуда Темниковского уезда. Ихретинский беляк – это территория Мещеры, где административным центром до 1530 г. являлось нынешнее с. Кучки (Кучук-Пор) в Пензенском районе.

В нач. XVI в. Еникей Тенишев правил Темниковской Мещерой, а Ихретинским беляком с 1554 г. – его братья Емаш и Исяш. В 1556 г. в Посурье имелся некий Городок (городок Тенишевых), куда мордовское население беляка привозило дань (ясак). Там находили древние татарские монеты, кольчуги, сабли, ножи и якобы даже плиту от подъезда к дворцу хана. В беляк входили дд. Дракина, Керетина, Кичатова, Инзара и др., а к нач. XVII в. беляк насчитывал уже более 20 селений.

ВОТЧИНА – это родовое наследственное земельное владение. Вотчинник был не только собственником земли, но пользовался админастративной и судебной властью над населением, которые жили на его земле. Наряду с вотчинным в московском государстве возникает и развивается поместное землевладение – условное и личное владение землею (за службу, вместо жалованья). Впоследствии различие между вотчиной и поместьем постепенно сглаживается, а затем, после «Уложение о службе 1556 г.», фактически приравняло вотчину к поместью («служба по отечеству»).

В исследовательском труде «Приправочный список с дозорной книги города Темникова и Темниковского уезда 1613/14 г. (Составители: М. М. Акчурин, А. В. Беляков, Казань – 2015) отмечено: «Восточная граница экономической деятельности темниковских татар ещё с сер. XV в. простиралась до реки Суры, там их вотчины граничили с владениями жителей будущего Алатырского уезда, причем сохранилось сообщение, что вблизи реки Кадады вотчины темниковских татар в сер. XVI в. граничили и с владениями казанских татар. В районе Старого Темникова и в самом городе татары жили еще до основания в 1536 г. нового города с аналогичным названием».

Ещё в сер. XVI в. была основана д. Ефаево на речке Ракшеклее (Уракшеслее). Поселение является одной из наиболее древних на территории Пензенской губернии и основано в 1551 г. Основателем деревни, видимо, являлся князь Ефай. В «Книге письма и дозору Ивана Усова да Ильи Дубровского 1614 г.» сообщается, что «деревня Ефаево за Инбаком мурзою княж.

Ефаевым». Ефай вместе с Кутыем Теребердеевым, Мамлеем, Дулатом упоминаются в купчей 1539/40 г. По сведениям публикуемой дозорной книги 1613/14 г., их потомки мурзы Ефаевы, Кутыевы, Мамлеевы и Деуковы также владели д. Ефаево.

Авторы упомянутой нами исследовательской работы М. М. Акчурин и А. В. Беляков отмечают интересное наблюдение. Они пишут: «Иногда в границах своих вотчин бортных ухожеев крупные татарские помещики могли основывать новые деревни с крестьянскими дворами. В условиях, когда вся территория поделена в виде жеребьев вотчин бортных ухожеев между татарами и мордвой, иного пути для роста пашни просто не было. Так, у князя Булая Кудашева «в вотчине в бортном ухожее и промеж речки Чюкал и Тукдулей подле речки Урей» имелись пашни и два двора, вероятно, именно на этом месте вскоре возникло с. Булаево в 1578 г. Князь Булай Кудашев являлся в нач. XVII в. правителем Керешинского беляка, где проживало мордовское население. В грамоте «царя и Великого князя» Василия III от 14 октября 1609 г. отмечено: «судом и пошлинами ведати, а ясак имати с тое Керешинской мордвы…»[29].

ЕФАЕВО – село казённое из 146 (1 076 чел.) дворов Краснослободского уезда (в 1869 г.). По писцовым книгам Темниковского уезда за 7122 г. за Узбеком мурзой князем Ефаевым в деревне Тумаев Бор имелись именья. Князья Байтемир Теркулаев, Газей Байберин и Давыд Сюзбаев дети Ефаева в 1699 г. владели населенными имениями. В XVIII–XIX вв. Ефаевы проживали в д. Тархан Краснослободского уезда. Отсюда было подано прошение о доказательстве благородственом дворянском происхождении Мангутом Якуповым Ефаевым. В документах (ГАПО, ф.196, оп. 2, д. 859, 863, 864, 865) указано, что в 7191(1683) г. его предку мурзе Бектемиру Ефаеву из Темникова были выделены земли наряду с 46 служилыми мурзами, среди них: Дашкины, Бибарсовы, Долоткозины, Теркуловы, Шехмаметовы, Бичурины, Кикичевы, Муратовы, Дулатовы, Акчурины, Кашаевы, Девлеткильдеевы, Крымские, Мансуровы, Кугушевы, Шигаевы, Тенчеевы и т. д. Эта тяжба длилась с 1787 по 1852 гг., но так и не была удовлетворена. В 1794 г. часть рода Ефаевых переселилась в Башкирию и Татарстан. Оставались в сословии государственных крестьян.

Свой беляк – Сулеменский – на реке Пьяне и право сбора ясака получил в 1554 г. от Ивана Грозного князь Кугушев. Акай мурзы Айтуганович Кугушев был пожалован вотчиной в Темниковском уезде в 1639 г. Князь Иван Сафарович Кугушев был воеводой в Инсаре в 1686–1687 гг. В Пензенской губернии род Кугушевых владел незначительными наделами в Инсарском, Саранском, Керенском, Н.-Ломовском, Мокшском, Городищенском и Чембарском уездах. Вместе со служилыми людьми, которые на отказанных им землях ставили свои села, помещики также получали пожалованные земли и основывали свои поселения. Акмалит Сафарович Кугушев (в крещении Василий) в 1684 г. построил сельцо Василевка (Васильевка, Муратовка, Дубровка) на реке Ушинка в Керенском уезде[30].

Служилые люди Енакиевы на Темниковской засечной черте были владельцами населенного пункта Енаково (Тарханское). В «Списке мурз, татаров и рейтаров» (1675 г.) сообщается: «Бейтемир Бибакаев сын Енакаева поместейца за ним в Темниковском уезде в разных урочищах десять чети». В Пензенском государственном архиве хранятся прошения о дворянском достоинстве татарских мурз Мамлеевых – жителей этой деревни, а также потомков мурзы Енгалычева Аюпа Тахтарова от 1787 г. (ГАПО, ф.196, оп. 1, д. 20)[31].

По указу Бориса Годунова (1602 г.) служилые татарские мурзы были обязаны «служить всякия государственные службы», а взамен получали бы земельные наделы, «границы которых не знали конца». В 1617 г. мурзами была основана Красная Слобода. С 1629 г. по «Книге письма и дозору Ивана Усова да Ильи дубровского» стала известна и татарская д. Ковыляй (Ковытяй), расположенная на р. Урей. В деревне жили, как мы видим из документов, мурзы Бибарсовы. В 1604 г. мурза Бибарсов (Бейбарсов) получил за службу земельный надел и, видимо, он же основал и д. Урей. В 1614 г. деревней владел мурза Кубарс Девлеткильдеев. Оба помещика владели русскими крепостными, но позднее княжеский род Девлеткильдеевых (впрочем, княжеский род Бибарсовых тоже) перешел в православную веру, а мусульманским ветвям этих фамилий было отказано в дворянском статусе. Известно, в конце XVIII в. в селе также проживали мурзы Кашаевы. Из документов также видно, что населяли деревню и русские люди. Здесь проживали потомки князей Бибарсовых мурзы Резеповы, а также мурзы Торкушевы, крестьяне Кадеревы, Агишевы, Утешевы, Мокшаевы, Самакаевы, Текаевы и др. В 1617 г. отмечена как деревня посопных татар и мордвы. К 1657 г. запустела, а в 1677 г. земля была пожалована солдатам выборного полка. В первой пол. XVII в. мордвином Кирдяшем была основана д. Кирдяшево, отец которого в 1634 г. «купливал тою вотчину Темниковского уезду д. Кирдяшев у татарина у Ятуды Енбулатова».

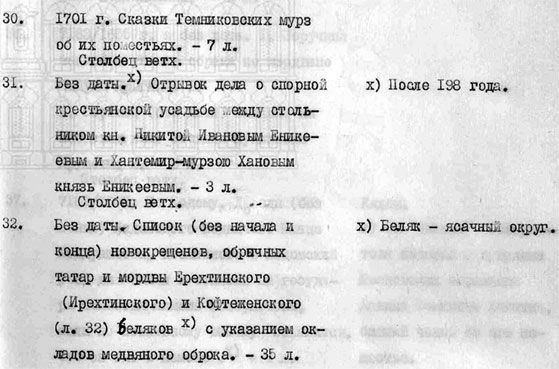

Таким образом, в Среднем и Нижнем Примокшанье количество татарских селений неуклонно возростало. В дозорной книге Усова и Дубровского указано, что Темниковском уезде к 1612 г. насчитывалось уже 475 поместий, и что ими, вместе с русскими крепостными, владели по-прежнему преимущественно татарские князья и мурзы. На левом берегу Мокши, на дороге из Наровчата в г. Троицк, на «Шушнаровом поле» в конце XVI в. была основана д. Азарапино как селение служилых татарских мурз Кучкая, Аюкая и Ишмамета Еникеевых. В 1614 г. село имело 11 дворов, ранее 1666 г. было во владении служилых татар и дворовых крестьян[32].

В первой пол. XVII в. татарские мурзы Агишевы, Акчурины, Кудашевы и крещеная ветвь Мерлиных основали с. Дубровы (Слободские Дубровки) в Краснослободском округе. В этоже ремя возникла д. Селище (Введенские Селищи). В «Книге письма и дозору Ивана Усова да Ильи Дубровского 1614 году» упоминается, что за темниковским служилым мурзой Н. Бокаевым было учтено «пашни на диком поле на Селище доброй земли 10 чет».

В то же время, мурзы Агишевы известны с XVI в., их поместья располагались в нижнем течении Мокши. В 1719 г. Агишевы показаны среди жителей дд. Юнки и Агишево Кадомского уезда (ныне Респ. Мордовия). Еще в 1578 г. мурза Кадыш Агишев владел поместьем в Коломенском уезде. Во второй пол. XVII в. поместье Ишмамета мурзы Толбаева сына Агишева отмечено в Темниковском уезде. Агишевы также являются одними из основателей в конце XVII в. татарских сел Городищенского района – Нижней, Верхней и Средней Елюзани. В 1699 г. елюзанские татары «припустили» на свою землю мурзу Дасая Агишева[33].

М. С. Полубояров отмечает в одном из своих трудов: «Из отказных книг Пензенской приказной избы и других уездных центров видно, что небольшие деревни и зимницы, как русские, так и мордовские, были везде, где имелись более или менее значительные лесные массивы, – в Засурье, Замокшанье, по Выше, Ваду, Кададе и Узе. Люди бежали от тяжелой руки Москвы, приказных изб, монастырей, надеясь спастись от непомерных поборов в диких, необжитых местах. Это одна из главных причин раннего этапа колонизации области… На местных оборонительных чертах с сер. 1630-х гг. служили преимущественно касимовские и шацкие татары и мордовские мурзы. К концу XVII в. татар и мордвы осталось незначительное количество по неясным пока причинам. Возможно, они подверглись расправе за участие в Крестьянской войне под руководством Степана Разина или были направлены в конце XVII в. под Азов»[34],[35].

Заселение пустующих территорий по берегам рек Мокши, Инсара, Иссы, Ломова, Вада и др. началось в 1630-х гг. Сюда, впрочем, как и повсюду, были направлены служилые люди, среди которых были татары Темниковского уезда. В 1635 г. по указу царя Михаила Федоровича началось строительство Козлово – Тамбовской и Ломовской оборонительных линий в составе Белгородской засечной черты. В 1636 г. служилыми кадомскими татарами-мишарями (мещеряками) и служилой мордвой был основан острог Керенск (ныне Вадинск) на р. Буртас в качестве оборонительного сооружения. В возникших вокруг крепости керенских слободах селились кадомские, а также и темниковские служилые татары, шацкая мордва, а также казаки. Сразу после основания Керенска татарские князья Кугушевы, Тенишевы, Алышевы и др. получили здесь свои поместья.

Уже в 1636–54 гг. начала строиться линия Керенск-Нижний Ломов-Инсар-Потижский острог-Шишкеево-Саранск-Атемар-Корсунь-Симбирск. Известно, что после 1639 г. сюда были направлены 50 верстанных татар из города Кадома. По данным И. Д. Воронина, примерно в 1631 г. темниковский мурза Уразай Тонкачеев получил поместье в несколько сотен десятин земли «за рекою Инзарою, по обе стороны речки Шебдас…» за верную службу московскому царю[36].

Одно из поместий мурзы Ураза называлось Уразаевка. Оно впоследствии сильно разрослось и стало городом Рузаевкой. Известно также, что потомки Ураза князья Тонкачеевы (Тонкачевы) во второй пол. XVII столетия селили в сюда русских крепостных крестьян из Темникова и Кадома, где они располагали вотчинами[37].

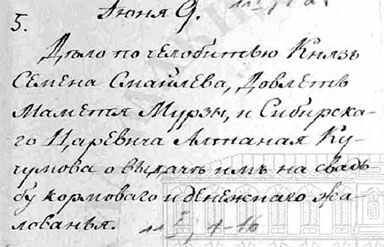

Выписка из Посольского Приказа («Татарские дела», 1584–1719 гг. (РГАДА, ф.131, оп.1, д. 5) от 9 июня 1630 г.: «Дело по челобитной князь Семена Смайлева, Девлет Мамета мурзы и Сибирского царевича Алтаная Кучумова о выдачах им на свадьбу кормового и денежного жалованья.

Вадинск сегодня (бывший Керенск)

В 1645 г. Керенский острог неожиданно разорили ногайцы. Туда были срочно направлены служилые люди из Темникова. Было срочно укреплены ими валы, вырыты глубокие рвы, в результате возник город-крепость Керенск[38].

Надо сказать, что керенские мишари представляют собой группу татар-мишарей, сформировавшаяся в результате расселения их на образовавшихся засечных чертах в XVI–XVIII вв. После присоединения правобережных районов Средней Волги к Московскому государству усиливалась, как мы знаем, вольная колонизация «Дикого поля». В Керенский уезд были зачислены на службу к острожкам татары-мишари вблизи проведенного защитного вала дд. Лаки, Лундан, Чиуш, а также Мочалы или Мочалейки. Керенский уезд сложился во 2-й пол. XVII в. и состоял из трех станов: Подгородного, Вадовского и Подлесного и существовал до 1925 г. Татары Керенской засечной черты составляли основную часть служилого люда. В русских документах XIV–XV вв. они назывались «мещеряками», а затем «татарами», «служилыми татарами», «буртасы-посопными татарами».

Постепенно на засечной черте сложился слой мелких служилых людей (по отечеству): городовые дети боярские, мелкие феодалы, получавших за свою службу жалованье – денежное и поместное. Кроме того, на границе было сосредоточено немало служилых людей по прибору (стрельцы, казаки, солдаты), набиравшихся из тяглых слоев населения. Обычно служилые люди по прибору получали денежное и хлебное жалованье, а также получали участок земли. М. С. Полубояров отмечает, что население Вадинского района были пионерами освоения Пензенского края. «С целью контроля за Идовской дорогой, по которой нападали на юго-восточные уезды Московского государства крымские татары и степные орды Приазовья и Нижнего Поволжья, с р. Буртас был перенесен в район устья речки Керенки, притока р. Вад, сторожевой острог. Первоначально острог был основан на месте одной из сторож, определенных князем Воротынским еще в 1571 г. в «Уставе о сторожевой и станичной службе», согласно которому «четвертая сторожа» должна стоять в верховье Вада, а казаки, закрепленные за ней, охранять Вадовскую и Идовскую дороги «до ломовских сторожей». По окончании строительства шацкой, кадомской и темниковской засечных черт – с воротами у с. Авдалова – на р. Буртас уже не имело смысла держать выдвинутый слишком далеко вперед острог. Для прикрытия западного ломовского фланга оборонительной линии служилых людей перевели на р. Керенку, чтобы построить город-крепость Керенск с цепью городков-острогов по р. Вад. В мае 1645 г. его уже называли Керенским острогом, в подчинении воеводы Христофора Рыльского. Он был обязан «стоять с государевыми ратными людьми в Керенском остроге и оберегать темниковские и кадомские места»[39].

Вокруг крепости возникли слободы служилых людей, преимущественно темниковских и кадомских татар, и шацкой мордвы. Но коренное население района к нач. XIX в. было уже в основном русское. Из татарских и мордовских князей и мурз остались лишь представители тех фамилий, которые приняли православие: Кулунчаковы, Енгалычевы, Девлеткильдеевы и др.[40]

В 1637 г. кадомские, шацкие и касимовские служилые татары основали в д. Пимбур и Щербакова на р. Керенка, и д. Шуриновка. Мамкей Уразаев сын князь Енгалычев был одним из основателей с. Щербаковка. Богатый помещик Уразаев Ашер проживал в с. Н-Елюзань (ныне Городищенского района). Известно также, из д. Новые Березняки поступило прошение о присуждении дворянского статуса от «Уразаева мурзы Семена Бабаева сына Кондралея Исянеева» на основании того, что в этой деревне в 1693 г. были его предкам выделены земли[41].

Особенностью этих селений было то, что под властью помещиков-татар оказались русские крестьяне. В числе владельцев были татарские князья Енгалычевы, Маматовы, Уразаевы, Кудашевы и др. Так, например, в 1639 г. кадомскому князю Ишмамету Дивлеткильдееву Аганину было отведено огромные участки земли. Позже здесь возникло с. Серго-Поливаново Керенского уезда. Спустя пять лет эта земля перешла к его детям, но один из них, Ишмаметко Аганин, со своими детьми совершил страшное преступление – поругались над образами и разорили церковь – и за эти «богомерзкие дела» его и старших его детей казнили, а остальных сослали в ссылку.

В «Историческом очерке Керенского края» Г. П. Петерсон описывает множество татарских родов, владевших поместьями в этих местах. Известно, что весь Мещерский край вначале принадлежал татарским княжеским родам Кугушевых, Тенешевых, Богдаловых. Деревня Красавка (Красаевка) (русская д. Татаро-Лакинского с/совета Вадинского района.), по всей видимости, была также основана помещиком татарского происхождения. Так, Старый Валовай (Дмитриевское, Воловое, Старая Валовка, Новая Валовка), ныне русская деревня, расположенная на правом берегу р. Вороны, принадлежала с 1701 г. татарскому князю Лариону Сафаровичу Кугушеву (Ага Мегмет Сафаров), получившим в 1682 г. за крещение титул стольника и поместья в Керенском уезде. Но есть утверждения, что село основали служилые люди из Керенского уезда. Выходцы из села поставили с. Новую Валовку (Новый Валовай)[42].

Дом семьи Зюзиных в Н. Елюзани, построенный на участке земли Ашера Уразаева

Вблизи истока р. Лаки служилыми татарами керенской оборонительной линии была поселена д. Лака (Татарская Лака, Покровское), хотя татары здесь проживали издревле и защищали пограничные рубежи от набега кочевников, калмыков и крымских татар.

Среди переведенцев в эти места были и кадомские служилые мурзы Чепкун Богданович Биглов, Сеит Романов и Девлет-Кильдеев с товарищами, всего 22 семьи. Их направили поближе к Буртасскому острогу, в 1637 г. наделили землёй, и они построили деревню. Год спустя здесь появился темниковский мурза Тимролей Степанов сын Кашаев. В 1686 г. упоминается как деревня татар, конных казаков, служивших на керенской черте. Из книги Е. И. Саляева «Освоение «Дикого поля» можно узнать, что в 1648–1649 гг. сюда прибыли новые татары, в частности мурза Араслан Крымский и 34 его товарищей[43].

Так, в приказе Казанского двора в Керенских писцовых книгах Григория Савина и подьячего Елисея Самойлова 1646 г. написано: «…деревня Лака, на речке Лака, в ней помещики кадомские служилые мурзы, на дворе Чепкун Богданов сын Биглов с товарищами 25 человек, за ними поместье в Кадомском уезде от темного большого лесу до князя Ишмаметова поля Аганина…». В 1649 г. на р. Вад была основана служилыми татарами, прибывшими из Верхнего Ломова, д. Коповка[44].

Татарская Лака (2018 г.)

Так, керенский воевода Кугушев писал в 1671 г. царю Алексею Михайловичу: «Керенские земли были издревле мордовские и татарские. Бортные ухожаи в дальних годах до поселения городу Керенску и Керенскому уезду у мордвы по знаменам (участкам), а как та мордва разошлась в разные уезды и разбежалась от непосильного гнета, то уже те земли розданы разным помещикам». Согласно одной из писцовых книг 1678 г., русские помещики в течение 5–10 лет завладели четвертью мордовских пашенных земель и лугов. Феодальные крепостные крестьяне должны были работать на помещика 3–4 дня в неделю и приходить на работу со своей провизией и инвентарем. Они влезали в долги (брали ссуды) у землевладельцев и закладывали свои участки. Когда здесь появились монастыри в XVII в., то разного рода податей и поборов еще более усилились…». В дальнейшем татарские помещики Федор, Андрей, Дмитрий и Имирболтей Крымские обменяли эти земли, и в Лаке появились русские люди. В конце XVII столетия в Коповке также уже жили русские, и была ими построена Богоявленская церковь.

Как известно, в 1713 г. царским указом Петра I татарским мурзам было повелено в течение 6 месяцев креститься. Все поместья татар, не перешедших в православие в установленный срок, подлежали конфискации: они лишились всяких льгот, имущества, а позже и земель. В нач. XVIII в. часть керенских татар крестилась и обрусела.

СУРГОДЬ (Сыркыды), татарское село в Торбеевском районе Респ. Мордовия, бывшая в Зарубкинской волости Спасского (Беднодемьяновского) уезда, расположена на р. Парца. В «Списке населенных мест Тамбовской губернии» (1866). Сургоди (Дмитровское) – село казенное из 180 дворов Спасского уезда. Родина поэта Хади Такташа и отца известного бизнесмена на Украине Рината Ахметова. Основано в нач. XVII в. темниковскими татарскими мурзами вместе с д. Панжа у одноименной реки.

В 1839 г. здесь разразились страшные пожары. Полыхало только в Керенском округе 11 пожаров, где сгорело 500 домов. В это самое время смотрителем был назначен дворянин Дураков, но люди его заподозрили как поджигателя. Он жил в Татарской Лаке, и в это время у него загорелся сарай. Люди подумали, что он сам его и поджег и поволокли его к огню. Его дочь пьяная толпа положила на плаху и хотела отрубить голову, но в последний момент передумала. А Дуракова спас из огня один из зачинщиков бунта татарин Алмакаев (Алмакай). Для разбирательства этого случая был прислан другой представитель из татар исправник Маматказин. Он применил порки виновных, в результате которой умерло четыре человека. Татарину Алмакаеву, как зачинщику бунта, наказание не применилось, а напротив, он был награжден серебряной медалью за спасение Дуракова. Но он медаль не носил[45],[46]

(ЦГАДА, ф.131, оп.1, д. 96–510 (Посольский Приказ – «Татарские дела», 1584–1719 гг.)

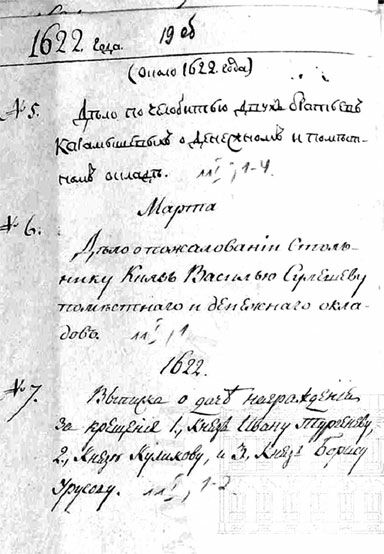

Документ о крещении князей Ивана Тургенева, Куликова и Бориса Урусова и даче им в награду дач (имений) в 1622 г.

В одном своем историческом очерке о Татарской Лаке местный краевед Нина Петровна Маркина, рассказывая о татарском мулле, отмечает: «У муллы были две жены, дом и две горницы для каждой из жен. На поляне между сиренью и домом Г. Г. Бадрина стояли хозяйственные постройки, дранка и своя пилорама. Имел также и мельницу. Крестьяне его очень уважали как делового и хозяственного человека и очень жалели, когда его угнали из деревни… Мечеть находилась через речку Бикзан напротив огорода бывшей усадьбы фельдшера Ильина. Татарская школа чуть подальше на усадьбе Петра Маматова. Татарская школа работала даже во время ВОВ, так как детей было очень много. Последней учительницей была Музафарова. Ее сын ходил в 1-ый класс русской школы. В свою начальную школу она его не взяла».

Маркина Н. П.

В 1636/37 гг. служилые татары заселили д. Каргалейка (Коргалей, Татарский Карголей). Эта деревня упоминается в делах о действиях разинских повстанцев в октябре 1670 г. в связи с тем, что в Керенск приходили вместе с «воровскими казаками» каргалеевские татары, а главой у них был Чапкун.

В 1675–1678 гг. в деревне имелось 111 дворов с 364 жителями «татаровя полковые казаки Тиешка Урмакаева». В 1698 г. отсюда были поданы челобитные царю от служилых белопоместных мурз и сержанта Араслана Палкаева сына Акжигитова. После ухода казаков и рейтар Араслана Палкаева-Акжигитова на земли, полученные в верховьях р. Буртаса и на р. Кевде, деревня обрусела. Известно, что в период массового крещения татар в нач. XVIII в. из деревни сбежали 60 человек[47].