Полная версия

История татар Пензенского края. Том 1

Известный историк А. Х. Халиков считал, что образование Наровчатского улуса способствовало обособлению и консолидации татар-мишарей. Они с тех пор перестали именоваться буртасами и булгарами и в конце XIV в. появилось новое имя – мишари, мажар-мещера.

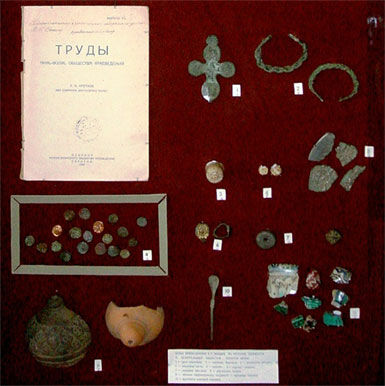

Наровчатский краеведческий музей. Среди экспонатов видны золоордынские монеты

В Наровчате в 1916 г. были обнаружены древние камни с узорами и надписями, похожими на аяты из Корана, которые затем были использованы при строительстве каменных домов и воротных столбов местными жителями. Было установлено, что точно такие же узоры отчеканены в Самаркандских мечетях. Точный возраст этих камней не определен: одни ученые относят к IX–X вв., другие – к XIV в. Саратовский ученый Александр Кротков писал в своей книге «В поисках Мохши» по этому поводу: «Среди археологических памятников, собранных на этом городище и хранящихся в нашем музее, есть некоторые вещи, которые можно отнести к более древнему времени, но я имею говорить не о них, а о тех 4 камнях, которые привезены из Наровчата в наш музей. До сего времени эти камни остаются не обследованными специалистами, чего они были достойны. Если эти камни с их узорами есть продукт персидского искусства и относятся к XIV в., тогда они могут послужить лишь к вящему утверждению наших выводов, что здесь, на Наровчатском городище существовал не какой-либо поселок – яйлак или кишлак, а значительный город с большими мечетями, именно г. Мохши. Но по некоторым признакам – характеру арабесок, устройству капельника и способу чеканки, нам кажется, что это продукт не персидского, а арабского искусства, и древность их надо отодвигать на 2, на 3 столетия назад. И если подтвердится наш некомпетентный взгляд на эти камни, тогда интерес к Наровчатскому городищу должен возрасти еще больше, ибо появление таких камней в дебрях Пензенской губернии можно будет объяснить тогда только тем, что сюда когда-то заходили арабские мастера, здесь в IX–X столетиях могла существовать арабская мечеть, а, следовательно, здесь должен был находиться какой-то город. А таким городом не мог быть никакой другой, как город Буртас, о котором говорят некоторые арабские писатели, определявшие даже в нем число жителей (до 10 тысяч) и упоминавшие о 2 мусульманских мечетях в этом городе»[8].

Наровчатский краеведческий музей. Останки предполагаемой соборной мечети XIV в.

Из всего вышесказанного не следует, что правители Золотой Орды занимались лишь разрушительством и грабежом покоренных земель и народов. Наоборот, они своей политикой создавали условия и поощряли восстановление разрушенного, активизацию экономической жизни на этих землях: подавляли внутренние распри и войны между русскими князьями, обеспечили безопасность внешних границ, давая тем самым простым земледельцам, скотоводам, ремесленникам возможность спокойно заниматься своим делом. Наложенная на покоренные народы дань была весьма умеренной, составляя, по оценкам историков, примерно десятую часть произведенного продукта[9].

Северо-западная часть нынешней Пензенской области до 1521 г. входила в состав Рязанского княжества. Приказ Казанского дворца в Москве осуществлял управление этой территорией вплоть до реформ Петра I. Сюда входили земли Керенского, Пензенского, Петровского, Инсарского, Моршанского, Симбирского, Саранского, Верхнеломовского и Нижнеломовского уездов. Часть этих земель вошли в дальнейшем в состав Пензенской области, которая, в свою очередь, с началом сооружения оборонительных линий в XVII–XVIII вв. вошла в состав России, хотя формально принято считать время вхождения лишь после завоевания русскими войсками Казани и Астрахани.

После присоединения Казанского и Астраханского ханств к Русскому государству на границах Дикого поля в 1550-х гг. началось строительство Большой засечной черты, предназначенной для защиты рубежей от постоянных набегов крымских татар, кубанских казков, калмыков, ногайцев и башкир. На засечных линиях, состоящих из деревянных засек и земляных валов, ставились остроги и города-крепости. После закладки Красной слободы в конце 70-х гг. XVI столетия, а затем Атемара (1638), Саранска (1641), Инсара (1647) для связи между собой этих участков были возведены следующие засеки: Кадомская, Темниковская, Пузская, Алатырская (вдоль р. Алатырь до р. Суры), Инсаро-Потижская (берущая начало от ломовского рубежа до Инсара) и Саранско-Атемарская (по линии Саранск – Инзерский острог – Атемар – р. Сура).

Южнее засечных линий, в лесной глуши, были образованы нелегальные небольшие поселения, устроенные, как правило, беглыми крепостными крестьянами и преступниками. Хотя, надо сказать, татарские деревни существовали на этой местности задолго до сер. XVII в. Предпринятая властями политика насильственного крещения «инородцев» вынудила некоторую часть не принявших христианство населения пересилиться на Урал и Сибирь. Наровчатских татар ожидала та же участь. С 1521 г. Наровчат, как мы теперь знаем, полностью перешел в руки русской аристократии, а татары в некогда процветающем татарском городе к сер. XVIII в. полностью обрусели.

В это же время происходило усиленное проникновение русского населения в Мещеру, а татары все больше и больше перемещались на восток, хотя и здесь отдельные татарские поселения в Мещере существовали еще и в XVII–XVIII вв. Особенно это было заметно после усиления русским правительством своей власти, начавшейся в результате падения Казанского ханства. Такая политика правительства привела к тому, что уже в нач. XVII в. в Елатомском, Шацком и Кадомском уездах было практически осуществлено полное заселение земель русскими помещиками. Но обширные территории Темниковского уезда к тому времени все еще находились в руках татарской земельной аристократии.

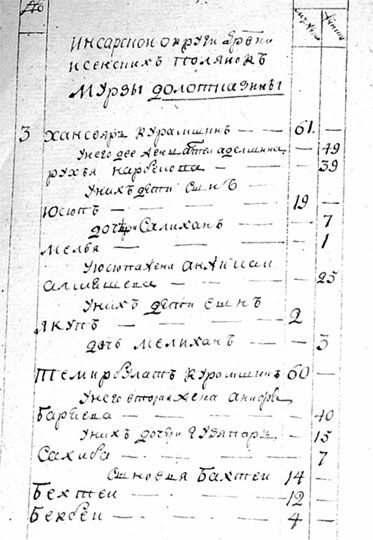

Мы уже отмечали, что Пензенский край в этот период располагался на юго-восточной окраине Русского государства, на самой его границе. Среди пребывавших групп служилого люда для защиты рубежей было много татарского населения. Здесь были и дети боярские, и однодворцы: казаки, стрельцы, засечные сторожа, рейтары, пушкари и т. д. Боярские дети наделялись земельными окладами в сотни четвертей и часто имели поместья на территории Пензенского края и в центральных уездах России. Представители татарской аристократии уже давно получали земельные владения «на кормление» и даже города за службу в Московском государстве. Князья собирали налоги (ясак) с местного населения, тем и «кормились», а служилым людям выдавалось от 6 до 12 четвертей земель (четверть равна половине десятины или 0,54627 га). Татарские и мордовские мурзы получали земли значительно больше, до 50-ти четвертей. Размер жалования (оклада) зависел от заслуг данного рода перед государством от занимаемой должности и не был постоянным. Он мог увеличиваться, например, за особые отличия в боях, либо уменьшаться за какие-либо провинности, часто – за отказ служилого татарина от крещения[10].

Земля в России давалась вначале исключительно за службу. Царское правительство было заинтересовано в притоке новых поселенцев, способных нести государеву пограничную службу. Для этих государственных целей оно сознательно поощряло заселение уже давно запустевших земель новыми людьми, освобождало их от уплаты всех государственных податей и позволяло им беспошлинно заниматься винокурением и соляным промыслом.

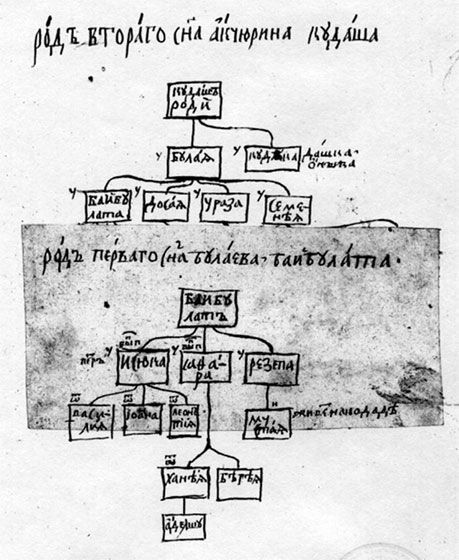

Род второго сына Акчурина Кудаша («Копии с писцовых и отказных книг XVII в. и татарские родословные, 1614–1719 гг.). Саровский мужской монастырь Темниковского уезда Тамбовской епархии» (ЦГРМ, ф.1, оп. 2, д.1).

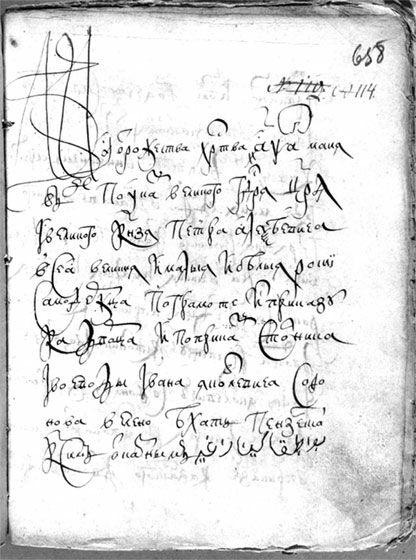

В Пензенском крае, в Диком поле, существовал упрощенный порядок отвода и дачи земель. На основании действовавшего законодательства, отказ земель (т. е. выдача земель) осуществлялся от имени царя чиновниками – дьяками Приказа и уездными воеводами. Часто границы и размеры определялись на глаз, иногда рядовые подьячие могли по приказу воеводы проводили сыск пригодной земли для подавшего челобитчика. Эти челобитные вначале поступали в Поместный приказ. В случае удовлетворения Великим Государем прошения, из Приказа на имя воеводы присылалась грамота об отказе земель после предварительного сыска, обнаружения и обмера. Затем эта грамота поступала в уезды, и под присмотром воеводы земля выделялась на месте. Подьячие приказной избы составляли так называемые «отказные книги», а челобитчики становились полноправными владельцами этих земель[11].

Надо сказать, что присоединение этих земель «дикого поля» к Московскому государству все еще оставалось лишь номинальным, поскольку центр управления находился на расстоянии сотен верст, а степь была в фактическом владении независимых кочевников. Старинные летописи и другие документы показывают, что весьма долгое время здесь не появлялось постоянное, оседлое земледельческое население, и в эти пустынные степи устремились те люди, которых привлекала вольная жизнь и безнаказанность грабежей и разбоев. Ногайские татары одни или же в союзе с крымскими татарами, как и прежде, делали частые набеги на русские окраины. Вот против них и были созданы, сначала Мещерские сторожи, а затем Инсарская засечная черта.

Мещерские сторожи были основаны около 1555 г. по линии, начинающейся у верховьев р. Суры и направляющейся на запад почти до р. Цны. Состояли из четырех или пяти острожков или городков, высылавших в свою очередь наблюдательные разъезды в степь. На этой системе передовых укреплений были найдены городки, сохранившиеся вместе с различными памятниками домашнего и военного быта их обитателей по рр. Сура, Пенза и Уза, а также длинным сторожевым валом, проходящим мимо с. Наскафтыма[12].

В частности, Андрей Лызлов упоминает в своем знаменитом труде: «Такожде и в полях Мажарских [отнюду же венгры изыдоша] и доныне множество стен, и градов, и твердынь разореных. А гробы свидетельствуют, яко тамо жили некоторые ж христиане, ибо суть на могилах столпы каменные резные мужей честных во оружиях и кресты малыя на них, обаче некоторыя от древности мхом обрастоша и инии же падоша. Отнюду же познати мощно, яко живяху тамо некогда греки, италиане и генуенсы с половцы. И тако от того времяни татарове, народ прежде сего мало нам слышанный, половцев выбивши, нам соседми нелюбезными учинишася»[13].

Об отказе земли наследникам служилого татарина Кайбулы Митгилишева в д. Нижняя Елюзань (1701 г.)… В отказных книгах от 1699 г. написано: «Дано и отмежевано… по отказным книгам 1688 г. д. Елюзань (по реке Кададе и по речке Чербалану) служилам мурзам и татарам 200 четвертей…» (РГАДА, ф. 1209, оп. 2, е. хр. 6502).

Сами Мещерские сторожи, где несли службу служилые люди, были укреплены слабо и не могли быть надежной границей от степных кочевников: известно, например, что в 1627 г. татары снова разорили г. Темников. Не прекращались и нашествия через Темниковский уезд вдоль Суры в северном направлении. В 1645 г. степняки в количестве 3000 человек обрушились на южные части Темниковского уезда, разорили здесь селения, перебили население, а оставшихся увели в плен. В том же году темниковский воевода Г. Водорацкий доносил: «Приходили в темниковский уезд крымские ногайские люди и повоевали Темниковский уезд до села Троицкаго присуду – многия деревни и полон многой поймали и хотят де те татаровя приходить к городам и острожкам, которые по засекам, и прошед засеки, воевать Темниковский и Кадомский уезды».

Русским правительством было принято решение противопоставить сплошную линию укреплений от подобных набегов степняков. Это была совершенно бессмысленная затея, совершаемая адским трудом и сопутствуемая с огромной тратой ресурсов и людскими потерями. Эти засеки не могли быть надежным средством защиты границ: конница кочевников без особого труда преодолевала их, или же легко проходила вдоль этих линий. Продолжавшаяся многие десятилетия постройка засечных укреплений на огромной территории, надолго остановила развитие страны и истощала ее жизненный потенциал. В результате многие засечные линии так и остались недостроенными.

Вот как, например, описывает А. Л. Хвощев постройку засечных черт: «Нет прямых и положительных указаний на то, чтобы новая черта от Пензы до Сызрани была проведена полностью. Ее строили в 90-х гг. XVII в. Ту часть черты, состоящую из рва и вала, которая пролегала в пределах Пензенского уезда, делали, как и в 1678–1680 гг., инсарцы – дворяне, дети боярские, новокрещены, мурзы и татары, конейщики, рейтары, солдаты, посопные люди, ясачные, по 1 человеку с лошадью от 15 дворов («Акты» Калачева, т. II № 212). Очевидно, здесь указаны как деловцы, так и та вооруженная сила, которая должна была охранять их. Некоторые следы этой линии сохранились в пределах Кузнецкого уезда, по Суре. Вполне возможно, что линия осталась недостроенной. Был ряд обстоятельств, в силу которых постройка этой черты оказывалась излишней: начинались крымские и азовские походы. Степным хищникам приходилось думать теперь не о нападении на русские окраины, а о защите своих мест. Это с одной стороны. С другой стороны, русская колонизация настолько далеко продвинулась на юг, что правительству представилось более целесообразным вынести защитные линии на самый юг Саратовской губ., включив разом всю эту губернию в укрепленные черты…

Одновременно с заселением Пензенского края происходило и выселение из него русских и иностранцев. Не успело правительство достроить последнюю черту, оберегающую Пензенский край от набегов кочевников (1688–1694 г.), как уже через два года после взятия Азова (1696 г.) признало ненадобность всех, укрепленных черт края и начало выселять из него служилых людей, из тех слобод, которые были расположены по этим чертам. На последние черты Пензенского края (от Инсара через Мокшан на Пензу, а отсюда к Кузнецку и от Пензы к Саранску), как указывалось выше, выселялись служилые люди с Ломовской и других черт, – так и теперь на новые места службы в Азов и на Царицинскую линию выселялись служилые люди с Пензенской черты»[14],[15].

Если конец XVI в. Пензенский край отмечен появлением первых поселениий и строительством крепостей по линии засечных черт, то начало XVII в. характеризуется интенсивным освоением всей пограничной территории. Именно в это время возникает большинство современных населенных пунктов Пензенской области. Охрана границ требовала большое число людей, особенно там, где засеки строились как постоянные, рассчитанные на десятилетия. Зимой, как правило, набеги степняков на русские окраины заканчивались, поскольку заканчивался корм для конницы, а с приходом весны служба на границе начиналась вновь. Среди поселенцев на засечных чертах преобладали русские, сюда же переселялись мордва и татары, по рр. Выше и Вад расселяется особая группа – мещера. В последующие годы здесь стали селилиться чуваши, украинцы, евреи и целый ряд других народов.

Статья из газеты «Пензенские епархиальные ведомости», посвященная отчасти этим событиям и массовой миграции татар-мишарей Пензенского края, отмечает, что на новых местах поселения татарам всегда жилось не легко: «…тяжёлая сторожевая служба, частые военные походы, распри с соседями – мордвою и русскими делали положение вольных и невольных и недовольных служилых людей – татар очень печальным, особенно в экономическом положении. Неудивительно, что часть их бежит со службы и заселяет привольные степи Чембаркого уезда, к югу от Нижнего Ломова. Здесь по верховьям лесных притоков Атмиса с течением времени образуется сплошное татарское население. Другая часть, на местах, особенно в Инсарском уезде, несмотря на некоторые льготы, дававшие правительством служилым людям, просит как милости освобождения от службы и обращения в тяглое сословие. Правительство чаще всего удовлетворяет эту просьбу, и с течением времени и вовсе освобождает на линии все татарское население, ибо безопасность границ со стороны степи делает службу ненужной.

Но положение татар от этого не особенно улучшается. Становясь с тяглыми наравне с русскими крестьянами, татары разделяют все невыгоды этого положения. Многие из них попадают в крепостную зависимость от татар-помещиков, перешедших в христианство ради различных льгот после указа 1881 г., другие терпят лишения своих угодьях, данных правительства за службу, третьи не уживаются среди окружающего русского населения, приливающего в край особенно сильно последней четверти XVII и первой – XVIII в. Всё это побуждает татар, расселенных по губернии гнездами, теснее сплотиться между собой в борьбе за свою племенную и религиозную обособленность, ради сохранения своих материальных интересов. А между тем правительство в XVIII в. начинает предпринимать целый ряд мер, направленных руссификации инородцев края – татар и мордвы»[16].

Проникновение золотоордынских тюрок на территорию Пензенского края, в частности в районы формирования темниковских мишарей, началось, как известно, довольно рано. Для XIV–XVII вв. имеются много сведений, свидетельствующих о наличии на территории уезда г. Темникова позднезолотоордынских выходцев. Упомянутые нами документы XVI–XVII в. из фонда Темниковской приказной избы, в своей основе касаются землевладения татарских княжеских родов и позволяют реконструировать первоначальное землевладение рода. В частности много документов свидетельствуют в них о земельных владениях родов Девлеткильдеевых и Бибарсовых.

Так, татарскому князю Акчуре Адашеву были пожалованы часть земель еще в 1509 г. Василием III в будущем Краснослободском уезде Пензенской губернии, а позже его потомки приобрели поместья в Наровчатском уезде. Город Темников, как было уже нами отмечено в другой главе книги, в 1528 г. был пожалован князю Тенишу Кугушеву, предок которого Тыныш в 1370-х гг. захватил Астрахань. В 1535–1536 гг. на поместьях сыновей Тениша Еникея, Кудаша и Инея по велению Великой княгини Елены Глинской были построены города Красная Слобода и Новый Темников. Последний был получен в удел Еникеем. Вблизи города, на выстроенном посаде и слободе жили князья Еникеевы, Баженовы, Новокрещеновы и др. В том же 1509 г. Василий III пожаловал Еникею княжение над конялской мордвой: «И вы все люди черные тоя мордвы на конялске чтите его и слушайте во всем, и он вас ведает и судит и блюдит и пошлину емлет»[17].

Служилые татары и мордва перемещались дальше на юг по рекам Мокша, Инсара, Рудня, Сура, Исса и постепенно колонизировали новые земли «дикого поля». С ними были и русские, но значительно в меньшем количестве, преимущественно беглые люди. Русских селений было еще крайне мало, преобладали мордовские деревни. В челобитной служилых татар царю Алексею Михайловичу указано, что город Темников был поставлен «для приходу казанских воинских людей…». Затем, после 1536 г. на левом берегу Мокши стали возникать татарские поселения. Источники отмечают, что по неполным данным в конце XVI в. в Темниковском уезде были основаны более 200 населенных пунктов. Все татары были на то время служилыми людьми, в то же время часть русского населения являлись крепостными татарских князей и мурз. После образования Шацкого уезда в 1553 г. Мещера и Шацкий уезд стали одной административной единицей, куда входили Касимовский, Елатомский уезды, а также города Кадом и Темников[18].

Татарские помещики – Кашаевы, Девлеткильдеевы, Дашкины, Бибарсовы, Енгалычевы, как показывают архивные источники, были особо щедро награждены пахотными и сенокосными угодьями в Пензенском крае. Князья и мурзы, в числе которых были Тугушевы, Кудашевы, Максютовы, Маметовы, Маматказины-Сакаевы, Шехмаметовы, Юматовы, Бахтигозины, Чепкуновы, Чурмантаевы, Чекаевы, Чегодаевы, Кикичевы, Куланчаковы, Бахтемировы, Бигильдеевы, Баскаковы, Араповы, Карамышевы и др., в итоге большинстве своем оказались в Верхнеломовском и Керенском уездах. Некоторые земельные угодья были куплены богатыми татарскими помещиками. Так, например, татарский мурза Куты Тебердеев в 1564 г. приобрел у темниковского мордвина Чуваша Чалдина его богатый урожай и вотчину в д. Коняково вместе с жителями-мордвой (ныне с. Подгорное Конаково Темниковского района Мордовии)[19].

У князя Брюшея Еникеева отмечено, что и починок Акбеев и д. Потьма были поставлены «в купленном своем бортном ухожее». Вполне возможно, что и сами вотчины бортные ухожеи каким-то образом могли пересчитываться в поместный оклад. Однако их владелец обладал полную свободу при продаже, закладе или же завещании подобных вотчин. О том, каким образом появлялись новые деревни, можно судить из уже упоминаемой царской грамоты 1563 г. князю Девлеткильдею Тиняеву сыну Акишеву, в которой говорится: «и Девлет-Кильдею князю на той пустоши дворы ставить, пашню пахати и крестьян называти и льготы ему дано на пять лет… А как отсидит льготу и Девлет-Кильдею князю с той пустоши царева и велика князя службы служити и оброки давати»[20],[21].

Южная линия обороны (крымская) была наиболее опасная в связи с постоянными набегами татар. Здесь укреплялись старые и строились новые засеки, рвы и валы. Сразу несколько татарских селений образовались в районе Бутаково современной Нижегородской области. В этих местах ранее находились владения татарских князей Манцыровых. В 1571 г. стали появляться засеки по линии Ряжск-Шацк-Кадом-Темников-Алатырь-Тетюши, получившая название Большая засечная черта. Таким образом, была организована с этой даты непрерывная дозорная служба в Диком поле. Но в том же 1571 г. крымский хан Девлет-Гирей во главе 120 тысячного войска разгромил русские войска и ворвался в области Московского царства. Был тогда сожжен московский посад и это, по мнению исследователей, послужило толчком к реорганизации всей сторожевой службы[22].

УСТЬ-РАХМАНОВКА – деревня казенная из 168 дворов и 1183 жит. Краснослободского уезда. Здесь родился и жил до 1928 г. Симаев, Ахмет Садретдинович (1915–1944), татарский журналист, участник подпольной организации Волжско-татарского легиона СС «Идель-Урал», соратник Мусы Джалиля. Существует еще татарское с. Усть-Рахмановка в Атюрьевском районе Мордовии с населением более 500 чел. Это село также относилось к Пензенской губернии. Здесь проживали до своего раскулачивания богатые купцы братья Акчурины. В селе имелась мечеть.

После 1578 г. вдоль сторожевых линий, рядом с Ногайскими воротами Темниковской засеки стали образовываться в Примокшанье татарские селения, среди которых были д. Лашма (она же Новосёлки), основанная темниковским татарами из одноименной д. Лашмы близ Касимова, а также Усть-Рахмановка, Тенешево и др. Темниковские князья Тенишевы были владельцами многих населенных пунктов округи. По переписи 1614 г. в д. Лашма было 15 дворов служилых татар. Известно, что в 1703 г. жители съехали из деревни, а земли были отданы выкресту – татарскому князю Гавриилу Кашаеву. Он поселил сюда русских людей и построил церковь, и деревня стала называться Воскресенская Лашма. С 1790 г. развитие села связано с древним татарским родом Араповых[23].

Спустя немного времени появились татарские дд. Булаева и Аксёл, а также Большие Иссенские Полянки на р. Исса (с конца XIV в. стала называться Большая Поляна, Иса Авылы). До 1600 г. были основаны еще татарские дд. Кадышево, Куликеево (Куликово)[24].

Татарская Пишля образовалась в 1601 г. на р. Пишля, о чём свидетельствуют документы Инсарского уездного суда об отведении в этих местах земель татарскому князю Уразу в 1631 г. Известно, в деревне проживали мурзы Тонкачеевы[25].

Согласно грамотам от 1594 и 1597 гг. д. Аксель Темниковского уезда находились во владении Идея мурзы Еникеева, предка писателей Александра Куприна и Амирхана Еники. Деревню на р. Большой Аксель построили темниковские служилые татары: «За служилым татарином за Енбулатом Янбохтиным пашни паханые на диком поле, на Тувазнале, добрые земли дватцать чети с осминою, да по Оксельской дороге пашни семь чети в поле, а в дву по тому ж. Сена меж пашни шестьсот копен. Да за ним же, по выписи князь Кулунчака княж Еникеива 111-го года (1603 г.), пашни паханые на диком поле, усть Малого Оксела, добрые земли пять чети в поле, а в дву потому ж. Сена сто копен». Здесь же на речке Большой Аксел были сооружены дд. Айкеево (управлял в 1610 г. Айкей Уразаев) и Акашем Айтугановым сыном Агеева – д. Акашево. За Еникевым же записано и с. Полянки (Идеев починок) Темниковского уезда в 1621 и 1622 гг.

Служилые татары Чурины на Темниковской засечной черте были владельцами татарской д. Чурино (Чуриле). В актовом документе 1597 г. сообщается: «Отошла большая земля в татарскую землю Тогая Чурина с товарыщи». Кадышевы – темниковские татары были владельцами населенных пунктов Кадышево. Сообщается: «В деревне Кадышеве за Акаем Бахтеяровым по выписи Федора Обрескова 1601 г. на его жеребей двор помещиков пашни паханные добрые земли 10 четев поле сена 100 копен»[26].