Полная версия

Ижора и Колпино. Почему так называются? Очерки по этимологии архаичных топонимов Водской Пятины

«Что представляет собой болотная (озерная) руда? Это землистые комки окиси железа, красновато-бурого цвета, т.е., по сути, комки земли красноватого цвета (очень похожие на смерзшиеся комки земли). Академик Севергин В. М. так описывает болотную руду (1803 г.): «Руда сия есть железная земля красноватого цвета, довольно тяжелая, смешанная с черноземом; промышленники познают оную по ржавой воде и красноватому илу, выступающему на поверхность болот…» [цит. по 21, с. 38]. На верхнелужецком и нижнелужецком языках слово руда буквально и означает «красная земля», а в ряде славянских языках обозначает «кровь» (Словарь Фасмера), которая, очевидно, красного цвета. Учитывая это, вероятно, праслав., ст.-слав. роуда (rouda) происходит от протокельтского *rowdo- «красный» («Proto-Celtic: *rowdo- ’red’ [Adjective], Page in Pokorny: 872, Словарь Покорного)» [29, с. 29].

Наиболее близко слово Ижерь к нидерландскому ijzer (от протокельт. *isarno «железо»).

Интересно, что происхождение славянского слова «железо» (праславянское *želězo) также связано с болотной рудой. По версии академика Трубачева О. Н. этимология zelezo <- *zel (e) za происходит из сходства по внешнему виду животной железы и руды болотного железа «железа животная» -> «металл железо». Так же, как и этимология латинского ferrum, которая аналогична слав. zelezo и связана с культурой болотного железа, напоминающей животную железу: ferrum <– *fersom <– *dhersom [37].

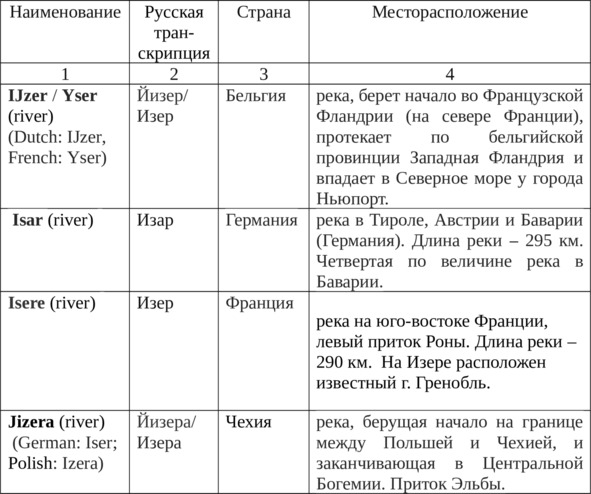

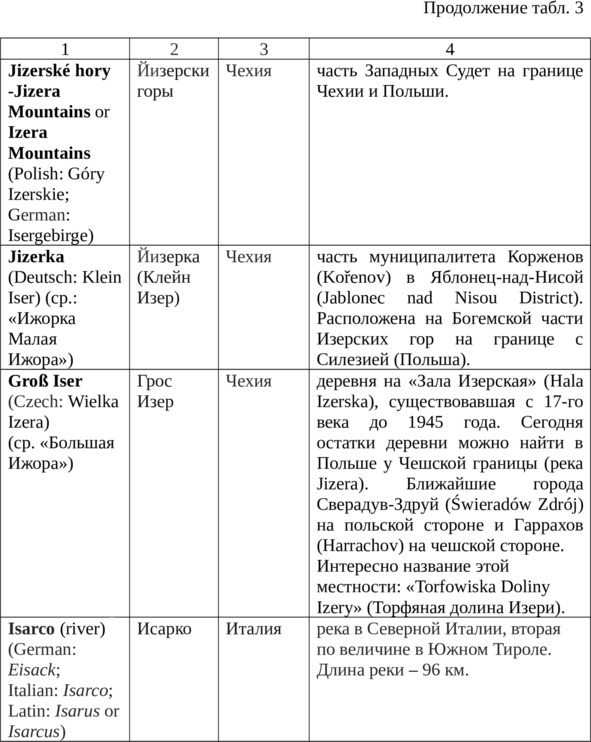

После выявления сходства слова Ижерь с кельтским названием железа сравнительно легко нашлись гидронимы и топонимы, свидетельствующие о «Железном веке» Европы. Образованные на основе кельтского названия железа, эти гидронимы и топонимы, несомненно, являются родственными слову Ижерь (Izer). Гидронимы и топонимы на основе кельтского названия железа izer-/jizer- (от протокельт. *isarno «железо») на территории Европы приведены в табл. 3.

Таблица 3Гидронимы и топонимы на основе кельтского названия железа izer-/jizer- (от протокельт. *isarno «железо») на территории Европы

Все, приведенные в табл. 3 гидронимы и топонимы – лингвистические свидетельства, топонимические артефакты «Железного века» Европы и имеют общее происхождение от протокельт. *isarno «железо».

Обращает на себя внимание очевидное совпадение названия реки Ижерь (Ижера) с нидер. IJzer, фр. Yser, фр. Isere, чешск. Jizera, нем. Iser, польск. Izera.

Wielka Izera (нем. Groß Iser), Jizerka (нем. Klein Iser) в Чехии – практически абсолютные кальки топонимов «Большая Ижора», «Малая Ижора» и гидронима «Ижорка».

Приведем также совершенно замечательную шведскую транскрипцию названия деревни Усть-Ижора в шведских Писцовых книгах Ингрии 1640 года – «Ustje Izerskoe» (ср. польск. Gory Izerskie; чешск. Jizerskе hory). Позднее на шведской карте Дальберга 1681 года она называется «Ingris Amunis», после этого на шведских картах ее именовали «Ingris Omune» и просто «Ingris» [39].

По нашему мнению, гидроним Ижера является гидронимом-мигрантом названия бельгийской реки Yser [Изер], что подтверждается соседством Бельгийской Галлии (Бельгики) со славянскими племенами, в первую очередь, ободритами, выходцами из которых являются варяги-русь (подробнее см. «Карельская Галлия» [30]). Кроме того, топоним Карельского перешейка Токсово является родственным названию бельгийского пага Токсандрия [30]. Поэтому можно достаточно уверенно утверждать, что река Ижора первоначально называлась Yser (Изер, Изерь -> Ижер, Ижерь).

Появление названия реки Ижера на Северо-Западе Восточной Европы связано с миграцией в этот район славян из Западной Европы примерно в V веке н. э. Вероятно, это были варяги-русь (Карельский перешеек). Гидроним Ижера является гидронимом-мигрантом из Западной Европы названия реки Yser (Изер, Изерь) -> Ижер (Ижерь) в Бельгии и родственно названиям рек: IJzer (Dutch: IJzer, French: Isar) в Германии, Isere во Франции, Jizera (German: Iser; Polish: Izera) в Чехии, Isarco (German: Eisack; Italian: Isarco; Latin: Isarus or Isarcus) в Италии, происходящими от протокельт. *isarno «железо», галльского Isarnus.

Вывод. Название реки Ижера имеет кельтское происхождение (от протокельт. *isarno «железо») и является гидронимом-мигрантом, привнесенным славянами (варягами-русь) из Западной Европы в ходе миграции славян в Восточную Европу в середине I тысячелетия н.э. и связано с добычей на Ижере болотной руды для получения железа.

Возможно, что название реки Узерва (Вуокса) так же происходит от протокельт. *isarno «железо» и связано с расселением варягов-русь на Карельском перешейке (подробнее см. «Карельская Галлия» [30]).

1.5. Этимология названия реки Узерва (Вуокса)

В новгородских летописях и переписных книгах нижнее течение реки Вуоксы называется Узерва:

– «В лето 6818 [1310]. Ходиша новгородци в лодьях и в лоивах в озеро, и идоша в реку Узьерву, и срубиша город на порозе нов, ветхыи сметавше…» (НПЛ старшего извода, с. 92—93; НПЛ младшего извода, с. 333; Летопись Авраамки, с. 58; Новгородская четвертая, с. 253) [22].

– «Въ Вотцкой пятине городъ Корела на реце на Узерве» (с. 1 ПКВП).

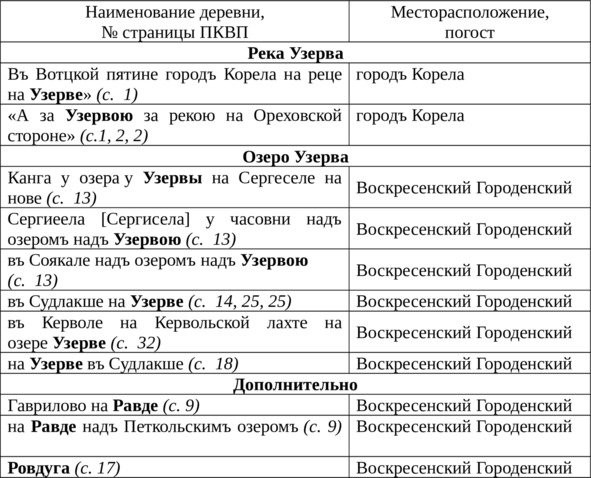

Но кроме реки Узерва было и озеро Узерва. Гидронимы Узерва по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» приведены в табл. 4.

Этимологию названия реки Узерва выводят от карел. Uuzijärvi «новое озеро». Но Узерва – это название и реки, и озера. Конечно, можно считать, что река получила название от озера, но почему «новое»? Озеро может быть «новым» (например, строительство плотины), но река точно «старая». Очень похоже на «народную этимологию».

По нашему мнению, слово Узерва происходит от Изер -> Узер, образованного с помощью суффикса «в» по схеме: Узер-в-а (сравн. брат-ва, лист-ва). Суффикс "в" указывает на некое множество: брат – ед. число, братва – много братьев; лист – ед. число, лист-ва – много листьев; узер – железо, узер-ва – много железа.

Таблица 4Гидронимы Узерва по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

Почему Узерва, а не Изерва?

Это может быть связано с различным произношением слова и его транскрипцией. Например, А. Альквист рассматривая этимологию гидронима Вожерка (река в Тутаевском районе Ярославской области) приводит такую этимологию: Vóžerka ← исконное Óžerka без протетического согласного, ср. варианты Óžerka, Ížerka, Úžerka, Úšerka ← *Ož «белый» [ср. марийское ošo «белый, чистый» и др.] + -er (V) «озеро», «assuming that this name has the Russian suffix -ka and not an equivalent to the Mordvin -eŕ ke» [p. 28]) [43].

Для нас здесь интересны варианты Ížerka, Úžerka, Úšerka, которые по А. Альквист, надо понимать, равнозначны, происходя от одного корня *Ož «белый». Отсюда, вариантами слова от корня Ížer- могут быть Ížerva, Úžerva, Úšerva.

Торфяная вода Узервы-Вуоксы – признак содержания в ней железа. Вероятно, где-то здесь добывали болотную руду. Это подтверждается и топонимами «Равда» (Ровда), приведенными в табл. 4, которые являются топонимами-маркерами мест добычи болотной руды [29].

Об этимологии названия реки Вуокса см. [31]. Следует сказать, что Вуокса в районе деревни Ряжела называлась Ряжела [30], в районе Тиверского городка – Тивра [33].

1.6. Где на Ижере добывали железную руду?

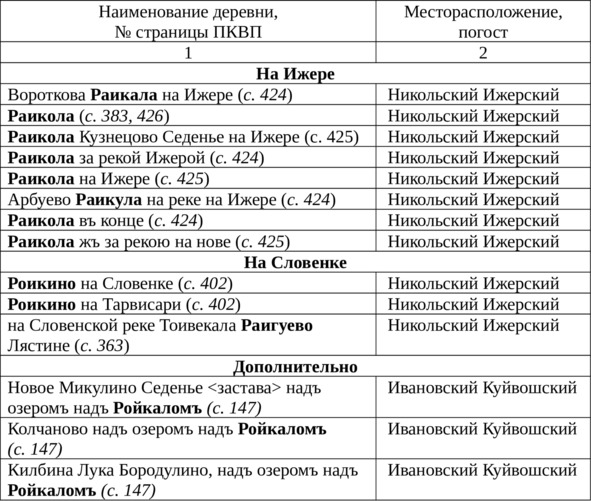

Наименование реки Ижера дополнило «железный лексикон» варягов-русь, выявленный в книге «Железный лексикон» варягов-русь, или Где и когда началось производство железа на Руси?» (2019 г.). В книге показано, что топонимическими маркерами мест добычи болотной руды являются топонимы с основой рой- «рыть, копать» (Ройкала, Роикала, Роикино, Ройкино, Ройково, Ройка), которые связаны с местами добычи (ройки) болотной (озерной) руды [29]. Обратим внимание на то, что буква й появилась в русском алфавите только XV—XVI вв., «Строгое фонетическое разграничение начертаний И и Й возникло в печати начала XVII века; в ходе «книжной справы» времен патриарха Никона оно перешло в московские издания церковнославянских книг (вторая половина того же века) и используется поныне» (Википедия). Поэтому в «Переписной книге Водской пятины 1500 года» буква и может означать звук [й], т.е. вместо буквы й написана буква и. Например, деревня Раи у Сваньского озера (с. 37) (Михайловский Сакульский погост), деревня Рай у озера Сванского (с. 85) (Васильевский Ровдужский погост).

Топонимы с основой рои- встречаются и в Ижерском погосте: Роикино на Словенке (с. 402), Роикино на Тарвисари (с. 402). Вместе с тем, встречается и ряд топонимов с основой раи-, что объясняется чередованием в русском языке звуков (и соответственно букв) а и о. Мы говорим «карова», а пишем «корова», «дарога» – «дорога», «малоко» – «молоко» и т. д. Чередование а//о в топонимах с основой рой-/рай- – это еще неустоявшаяся в древнерусском языке орфография по принципу «как слышим, так и пишем».

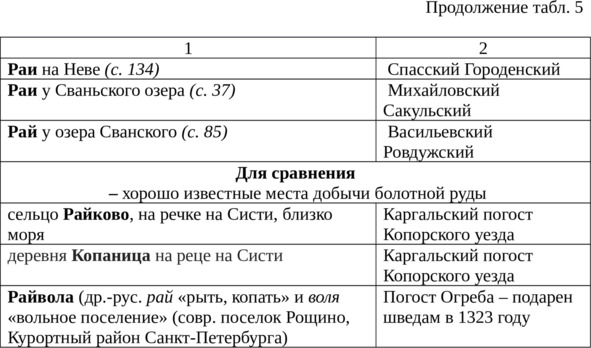

Топонимы с основой рои- (раи-) по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» приведены в табл. 5.

Таблица 5Топонимы с основой рои-/раи- по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

Этимологическое тождество топонимов с основой рои-/рой и раи-/рай- подтверждаются топонимами «Райково на Систи» и «Райвола», которые расположены в хорошо известных районах добычи болотной руды. В дополнение «Деревня Копаница на реце на Систи» подтверждает этимологию названия «сельцо Райково, на речке на Систи, близко моря» (см. табл. 5). Топоним «Копаница», вероятно, относится к более позднему топонимическому пласту.

Этимология топонима Райвола требует пояснения. В настоящее время существуют две версии его этимологии. Одна – от фин. raivo «ярость, бешенство, гнев, неистовство, бесчинство», эту версию производят от характера езды, живших здесь лихих ямщиков. Другая – от фин. raivata «расчищать», производить вырубку леса под поля (Балашов Е. А., 1996).

По нашему мнению, топоним Райвола имеет другую этимологию. Впервые деревня Райвола (фин. Raivola) упоминается в шведских писцовых книгах 1559 года в составе 7 дворов. Деревня Райвола расположена на Карельском перешейке севернее реки Сестры, по которой проходила граница между Новгородом и Швецией, установленная в 1323 году. Напомним, что по «Ореховскому мирному договору 1323 года» новгородцами были «подарены по любви» шведам три погоста: Огреба, Яски и Саволакша. Деревня Райвола находилась на территории погоста Огреба. До новгородцев Карельский перешеек с V века принадлежал славянам – варягам-русь. Это дает основание полагать, что название деревни Райвола может иметь славянское, древнерусское происхождение.

По нашей версии, топоним Райвола состоит из двух др.-рус. слов рай и воля.

О словах с корнем рай-/рой- мы уже говорили выше, приведем еще три примера, когда основа рай- используется без суффикса и окончания: деревня Раи на Неве (с. 134) в Спасском Городенском погосте, деревня Раи у Сваньского озера (с. 37) в Михайловском Сакульском погосте, деревня Рай у озера Сванского (с. 85) в Васильевском Ровдужском погосте.

Второе слово воля имело достаточно широкое распространение в древней славянской топонимии, часть из которых сохранилась до наших дней: «Удалось найти 59 топонимов, которые содержат в своем названии слово воля. Географически они расположены в России, Беларуси, Украине, Польше и Словакии. Приведем примеры названия сел и деревень в России: Воля, Новая Воля, Добрая Воля, Тихон-Воля, Красная Воля; в Беларуси: Воля, Добрая Воля, Святая Воля, Малая Воля, Великая Воля, Воля-Крупицы; в Украине: Кухітська Воля, Більська Воля, Воля-Бартатівська, Воля-Висоцька, Божа Воля (Божья Воля), Малнівська Воля, Воля-Садківська, Воля-Гомулецька, Воля-Ковельська; в Польше: Stalowa Wola, Wola Rakowa, Wola Rudzka, Zdunska Wola, Zelazowa Wola, Zaleska-Wola; в Словакии: Voľa (Воля), Vyšná Voľa (Вышна Воля), Nizná Voľa (Низна Воля), Juskova Voľa (Яскова Воля), Ruská Voľa (Руска Воля).

Можно полагать, что название населенных пунктов Воля (польск. Wola, словацк. Voľa) в славянских языках, первоначально означало поселение вольных людей на вольной (свободной) земле – Воле (ср. Вольна, Вильна, Вольница, Волынь). Но вместе с тем воля по В. Далю это еще и «власть, сила», отсюда, вероятно, вопреки М. Фасмеру, и «волость» происходит от «воля», а не от «власть». Власть и сила необходимые условия свободы, без них не будет воли (свободы)» [30].

Топоним Райвола (Рай Воля) аналогичен и родственен топониму Сердоволя (Серда Воля), расположенному в Никольском Сердовольском погосте Ореховского уезда Водской пятины (совр. город Сортовала, Сортавальский район, Республика Карелия).

«Реконструируемое древнерусское (праславянское) название Сердовольского погоста (центрального, головного села) – „Серда Воля“ (Serda Vola), где серда – середина, сердцевина острова (архипелага), на котором расположена Сортавала, а воля – вольное село и, одновременно, „власть“, „сила“. Далее, название погоста „Серда Воля“ стало писаться в одно слово Сердоволя, затем превратилось в русском языке в Сердоболь („народная этимология“), а в шведском и прибалтийско-финских языках – Сердоволя писалось как Sortawala, Sortewala, Sartwal, Sortavala, Sordowala, Sordavalla, Sordevalla, которые потом стали пытаться объяснить, что они означают, исходя из прибалтийско-финских языков» [30].

Райвола (др.-рус. рай «рыть, копать» и воля «вольное поселение»)– совр. поселок Рощино в Курортном районе Санкт-Петербурга. Реконструируемое древнерусское название деревни Райвола – «Рай Воля» – вольное поселение, в котором добывали (рыли, копали) болотную руду.

Название реки Ижера связано с добычей железной руды, «ройка» которой производилась в основном в районе урочища Райколово южнее пос. Федоровское. Добывали железную руду и на реке Словенке.

Где копали руду на реке Ижере?

Вероятно, было много мест, где копали болотную руду в Ижерском погосте, но ряд из них мы можем локализовать, используя топонимы-маркеры с основой рои-/раи-.

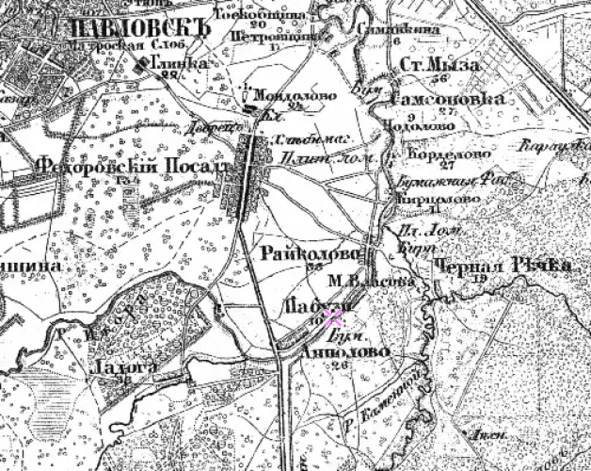

Так, по карте Ижорского погоста по состоянию на 1500 год, составленной Архимандритом Сергием (1905 г.), можно локализовать три места добычи болотной руды (см. Приложение 2):

1 – деревня Роикино на реке Ижере (ближе к устью);

2 – деревня Раикола на реке Ижере (южнее совр. пос. Федоровское);

3 – деревня Роикино на реке Славянке (ближе к устью).

По нашему мнению, главным центром добычи болотной руды на реке Ижере в Ижерском погосте была местность в районе деревни Райколово, которая располагалась южнее Федоровского Посада (совр. пос. Федоровское) (см. рис. 1).

Рисунок 1. Район деревень Райколово-Аннолово. Фрагмент Военно-топографической карты Российской Империи Шуберта Ф. Ф. Трехверстовка (лист 3—9 Тосна, съемка 1855 г.)

По всей видимости, здесь на реке Ижере в районе деревень Райколово и Аннолово (см. рис. 1) и располагались 9 деревень с названиями Раикола (Раикала, Раикула) (см. табл. 5). Здесь в болотистой местности в междуречье реки Ижеры и Черной речки находился крупный центр добычи болотной руды в Ижерском погосте. Название реки «Черная речка» – это еще один топоним-маркер наличия болотной руды. На Северо-Западе России достаточно много рек, носящих название «Черная речка» («Черная», «Черная река»). «Черными речками» называли реки с темно-коричневым, болотным цветом воды от содержания в ней большой концентрации железа. Вытекая из болот и протекая по болотам с железной болотной рудой, вода этих рек насыщается железом, становясь индикатором залегания болотных руд. Хорошим примером, подтверждающим связь топонима «Черная речка» с болотной рудой, может служить «Черная речка» (приток реки Сестра – подробнее см. [30]), в верховьях которой в 1735—1779 гг. на местной болотной руде работал «Чернореченский чугунолитейный завод», снабжавший железом «Сестрорецкий оружейный завод» (см. Раздел 1.4).

Сегодня «Черная речка» называется «Винокурка», ее прежнее название подтверждается как картографически (сравнением карт), так и названием улицы Чернореченская в деревне Аннолово, которая идет вдоль Винокурки, повторяя ее изгибы. Винокурка впадает в Ижору справа на 26 км от ее устья, а на 30 км справа в Ижору впадает река Черная (!).

Другим районом добычи болотной руды было верховье реки Словенки (выше совр. г. Павловск), где располагались «деревня Роикино на Тарвисари» (с. 403 ПКВП) и «Деревня Роикино на Словенке» (с. 403 ПКВП). Последнюю деревню Архимандрит Сергий на своей карте (см. Приложение 2), по нашему мнению, ошибочно разместил ближе к устью Словенки. Не исключено, но маловероятно и размещение им деревни Роикино на реке Ижере (ближе к устью).

Таким образом, в Ижерском погосте локализованы два основных места добычи болотной руды:

1 – на реке Ижере в районе деревень Райколово-Аннолово (южнее пос. Федоровское);

2 – верховье реки Словенки (выше совр. г. Павловска).

Отметим, что оба рассматриваемых района находятся в непосредственной близости друг от друга (см. рис. 1).

Наиболее крупное из них находилось на реке Ижере в районе деревень Райколово-Аннолово (южнее пос. Федоровское), где по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» располагалось 9 деревень с основой раи- Раикола, Раикала, Раикула (см. табл. 5).

Добыча болотной руды на реках Ижера и Словенка осуществлялась, вероятно, ранее, чем на Карельском перешейке. По всей видимости, добыча болотной руды и производство железа варягами-русь на Северо-Западе Восточной Европы сначала начались на реке Ижере в IV – V в. н. э., от чего она и получила свое название. Также копали руду и на реке Словенке. Затем были открыты места добычи болотной руды на Карельском перешейке (Куйваши, Ровда). По выработке этих месторождений к 1500 году добыча болотной руды переместилась на южный берег Финского залива (Красные горы, реки Коваши и Систа).

2. Были ли русские слова на букву ы? Ыван и Ыжера

(к этимологии гидронима «Вишера» – Новгородская область)

2.1. Слова на букву ы в древнерусских письменных источниках

«В русском языке, увы,

Не бывает слов на «Ы»».

Азбука для детей в стихахСобирая материал по этимологии названия реки «Ижора», с удивлением встретил в «Послании архиепископа Макария великому князю Ивану Васильевичу», датированном 1534 годом [23], слово «Ижера» с буквой «ы» в начале слова – «Ыжера»:

«…слышав во своей архиепископьи, пастве христова стада, прелесть кумирскую около окрестных градов Великаго Новаграда, в Вотской пятине, в Чюди и в Ыжере (здесь и далее выделено – В.С.), и около Иваняграда, Ямы града, Корелы града, Копории града, Ладоги града, Орешка града, и по всему поморию Варяжского моря в Новъгородцкои земли…» (см. Приложение 4).

Подумал опечатка. Но в «Грамоте новгородского архиепископа Феодосия в Воцкую пятину, /в Чюдь, в Ижору, в Корельский и др. уезды/ о разрушении мольбищь и искоренении языческих обрядов» от 8 июня 1548 года [5] тоже встречается – «Ыжера»:

«От преосвященнаго Феодосиа архиепископа Великого Новагорода и Пскова в Воцкую пятину, в Чюдь, в Толдожской погост, и в Ыжеру, в Каргалской погост, и в Ижерской погост, и в Дудоровской погост, и в Замошской погост, и в Егорьевской погост, и в Ополецкой погост, и в Кипенской погост, и в Спаской погост в Зарецкой, и во все Чюцкие уезды и Ижерские, и в Вошки, да и во все Копорецкие, и Ямские и Иваногороцкие, и в Корелские, и в Ореховские уезды, по манастырем игуменом…».

При этом наряду с «Ыжерой», упоминается еще «Ижерский погост» и «Ижерские уезды» (см. также табл. 10). Очевидно, что это три разных адреса. Из этих трех наименований адресатов архиепископа Феодосия однозначно идентифицируется Ижерский погост Водской пятины, какие «субъекты административного деления» Великого Новгорода скрывается за двумя другими неясно.

Почему «Ыжера» пишется через «ы», а «Ижерский, Ижерские» через «и»?

Это чередование и//ы в начале слова в определенной позиции может быть объяснено как следствие падения редуцированных в древнерусском языке и отражается в письменных памятниках уже со второй половины XIII века, вместо буквы и пишется ы: «из ынои земль» (Смоленская грамота 1229); «в ыную землю» (Смоленская грамота 1235); «с Ываном» (грамота Ивана III – XV в.) [40].

Суть чередования и//ы заключается в следующем. До падения редуцированных между твердым согласным и гласным [и] был редуцированный [ъ]: предлоги съ Иваном, въ Ижере, изъ Ижеры и т. п. После падения редуцированных, [ъ] в слабой позиции пропадает, а [и] перед твердым согласным переходит в [ы]: с Ываном, в Ыжере, из Ыжеры и т. п. Таким образом, Ыжера – это не самостоятельное слово, а вариант написания Ижера в позиции перед твердым согласным.

Интересно, что, по существу, произошло слияние монофтонгов [ъ] и [и] в дифтонг [ы] (ъ + i = ъi). Примерами этого в современной орфографии может служить написание слов «предыстория» и «предыдущий».

В современном русском языке нет слов, начинающихся на букву ы, причиной тому является то, что «Перед гласными [ъ] и [ы] в начале слова развивался протетический [в]» [40].

2.2. Как Ижера превратилось в Вишеру?

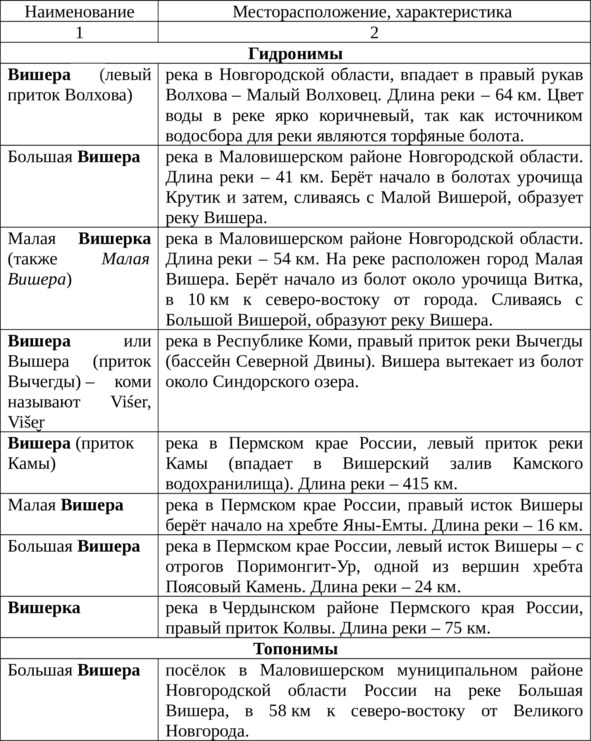

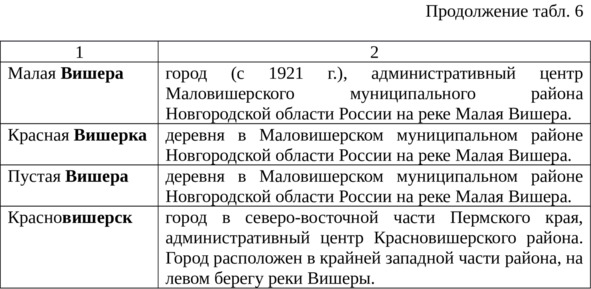

В России существует целый ряд топонимов и гидронимов Вишера (см. табл. 6).

Таблица 6Основные гидронимы и топонимы Вишера

В основе приведенных гидронимов и топонимов являются реки с названием Вишера: Вишера в Новгородской области, Вишера в Республике Коми (правый приток реки Вычегды), Вишера в Пермском крае (левый приток реки Камы). Последние два гидронима, по нашему мнению, являются гидронимами-мигрантами от Вишера Новгородской области, показывающие миграцию новгородцев на север и на восток.

Происхождение гидронима Вишера до настоящего времени точно не установлено, высказывались гипотезы, что он может происходить от древнерусского «вить» – болотная трава, индоевропейского «veis» – разливаться, или этнонима финно-угорского племени «весь» – «водный путь».

По нашей версии, Вишера является производным словом от Ижера.

Превращение слова Ижера в Вишеру, вероятно, прошло в два этапа. На первом этапе к слову Ижера добавился протетический звук (протеза) [в]:

в + Ижера = Выжера.

Поясним, что «протетический звук (протеза)» (от др.-греч. πρόθεσις «выставление, присоединение, подстановка») – это согласный, присоединяемый в начале слова перед гласным для облегчения произношения, но не имеющий значения приставки. Например: в рус. диал. вострый – острый, или в укр. вухо – ухо, вулиця – улица, вуглы – углы; в белор. воблака «облако», вока «глаз», вуха «ухо». В диалектах юго-западной диалектной зоны: [во́] сен», [во́] кна, [ву́] тка, [ву́] чит.