Полная версия

Вспомнить все? Политика памяти современной Европы

Фактически обе эти характеристики не всегда уместны и противостоят инстинктивному поведению, которое, в свою очередь является «срочной реакцией».

В данной связи можно выдвинуть гипотезу о том, что жители современных развитых стран, хотя и обладают высоким уровнем образования, находясь под воздействием «информационного шторма» начинают во многом мыслить и действовать инстинктивно, ориентируясь на поведение друг друга в большей степени, чем на свой информационный капитал, который они не успевают либо не могут, либо не хотят применять.

Таким образом уровень краткосрочной памяти непропорционально расширяется и даже начинает доминировать над долгосрочной памятью в массовом выражении, хотя ее содержание остается определяющим поведение индивида в индивидуальном контексте. Более того, можно предположить, что с учетом роста коммуникаций индивид все меньше остается наедине с самим собой и необходимость реакции на внешние раздражители приобретает все более экстремальный характер, на что указывает, к примеру, рост в современном обществе психологических заболеваний. Так, к примеру, за 15 лет численность больных шизофренией и депрессией в мире увеличилась более чем на 40%27.

Через рассмотрение данной условной ментальной модели можно прийти к заключению, что идеи Нора в целом верны и развитие пост индустриального общества ведет человека к изменению его поведенческих особенностей, в том числе, связанному с уменьшением внимания к содержанию долговременной памяти, в пользу деталей памяти кратковременной.

Сам Пьер Нора пишет примерно о тех же характеристиках, упоминая, например, «ускорение истории», значение которого сложно переоценить. Суть данного явления связана с информационным насыщением, которое в свою очередь продиктовано развитием коммуникативного пространства от книгопечатания до интернета. Можно констатировать, что прошлое приближается и память о нем становится актуализированнее.

Нора констатирует, что это ведет к разрушению восприятия времени, но, вероятно, это не совсем правильно, так как человек принадлежит эпохе, а современная эпоха диктует новые правила, которые можно истолковать как принцип живи здесь и сейчас, который получил выражение как в повседневной практике, так и в психиатрии28. Таким образом единство времени фактически разрушается.

К примеру современные психиатрические практики предлагают человеку вновь, как будто в реальности пережить ситуацию из прошлого, что должно трансформировать его восприятие данной ситуации в контексте применения гештальт терапии.

Другим, более повседневным восприятием реальности прошлого, к примеру, могут стать видео игры или программы, позволяющие воспринять альтернативную и дополненную реальность. В таких условиях человек становится «как бы участником» событий прошлого, которые воспринимает как повседневную реальность.

Фактически данный перенос из настоящего в прошлое обозначает девальвацию ценности реального настоящего, которое начинает приравниваться к будущему без четкого понимания того, что будущее представляет собой на самом деле, так как разрушается его консервативное восприятие.

Здесь снова уместно обратиться к концепции Нора и констатировать, что он описывает три модели представления о будущем. В частности он пишет о том, что будущее представляли как реставрацию прошлого, как прогресс или как революцию.

Если посмотреть на сегодняшнее общество, то можно заметить, что ни одна из трех форм не является чистой, так как например, существует феномен цветных революций, которые одновременно объединяют в себе три тренда. Для примера можно рассмотреть революцию в Египте. Которая одновременно комбинировала идеи прогресса и идеи религиозного ренессанса и при этом была радикальной, – носила характер революционной борьбы29.

Возможность объединения данных трех моделей породила неопределенность будущего и его циркулярную, а не линейную, связь с прошлым. Таким образом в любой момент будущего может оказаться востребован относительно случайный момент истории прошлого, который будет что-то символизировать, доказывать или опровергать из набора событий и явлений актуальных в настоящем. Подобный подход не подразумевает жесткой систематизации и по своей сути хаотичен, но в тоже время предполагает необходимость усиления памяти о прошлом, которая может быть уподоблена старому чулану, полному вещей разных эпох. Образ данного «чулана» символизирует наше многообразное наследие, которое мы в первую очередь обязаны сохранять и накапливать, и уже во вторую, – пытаться понять и применить. Фактически именно в этом заключается упомянутый П. Нора «долг памяти».

Наряду с долгом памяти и ответственностью перед будущими поколениями нельзя не отметить разрыва, который возникает у современного человека с прошлым. Несмотря на увеличение продолжительности жизни, наличие всевозможных музеев и телепередач, сегодня нельзя говорить о долгосрочной преемственности идей и даже поведенческих моделей. Например, в российской практике 1990-ые годы, от которых нас отделяет всего 20 лет уже считаются эпохой, в которую господствовали другие принципы, нежели те, что господствуют и определяют наше поведение сегодня. Советский период российской истории и вовсе делится на 4—5 периодов, каждый из которых – это тоже «эпоха». В тоже время, если мы посмотрим в прошлое, то обнаружим, что еще в ХIХ веке эпоха предполагала очень продолжительный период царствования нескольких монархов и была связана даже не столько с личностями, сколько с образом жизни разных сословий. Сегодня же образ жизни меняется каждые несколько лет, заставляя нас очень внимательно следить за настоящим и очень быстро забывать о прошлом, складывая его в метафоричный «чулан», даже если это наше личное прошлое, просто потому что оно более не актуально. Тем не менее, мы, живущие сегодня, не можем безоговорочно перевернуть страницу истории. Именно поэтому в нашей жизни возникают символы, которые знаменуют наше прошлое, но скрывают большую его часть для простоты восприятия.

Можно сказать, что это неизбежное развитие событий, которое чем-то напоминает архивирование воспоминаний. Его неизбежность связана с обилием, многообразием, вариативностью и преумножением информации, которая оставляет в наших воспоминаниях только следы и связанные с ними эмоции. Для того чтобы вспомнить прошлое и восстановить связь символов оказывается уже недостаточно просто истории, потому что она и есть тот самый «чулан», а для того чтобы преодолеть существующий в нем хаос нужна память, которая расставит все на свои места и укажет путь к достижению конкретных результатов. П. Нора в данной связи и вовсе говорит о том, что память вытесняет историю30, хотя скорее данные явления просто начинают интенсивнее дополнять друг друга, преодолевая «ощущение утраты прошлого» и стимулируя «рефлексию о самом себе и своей истинности».

Таким образом, историческая память становится одной из сил прогресса, которая действует, прежде всего, в сфере культуры, политики и социальных отношений. И здесь следует сказать о глобальных стимулах развития общества, которые во многом связаны с «демократизацией истории».

2. Европейская историческая память: вызовы и современные практики

В конце ХХ – начале ХIХ вв. мир охватывает волна этноцентризма. Народы, которые ранее успешно существовали внутри многосоставных обществ начинают бороться за независимость. Часто эта борьба носит даже не физический характер, так как народ фактически давно независим, а ментальный характер, так как на него все еще воздействует консервативный (имперский) характер мышления, который якобы нужно изжить. Это явление можно назвать борьбой за историю, которая неизбежно приобретает спекулятивный характер. Кроме того данная борьба связана с развитием групповой и идейной (религиозной) идентичности, которые носят вторичный характер, но, тем не менее, являются частью комплексной национальной идентичности.

Именно здесь можно говорить о том, что коллективная память начинает доминировать над формальной историей и определяет путь ее развития и одновременно путь ее забвения вопреки исторической науке и мнению профессиональных историков. Память становится пространством политического, где действуют направленные механизмы сохранения, создания и подавления воспоминаний, и в данном ракурсе политика памяти неизбежно становится элементом культурного пространства будущего.

Особенно это становится актуально, когда мы говорим про европейское пространство, которое характеризуется сразу несколькими особенностями. В первую очередь следует отметить, что Европа очень развита в индустриальном, экономическом и информационном плане, что обеспечивает интенсивное развитие европейских государств и европейских обществ. Тем не менее, это лишь одна из характеристик.

Вторым не менее важным фактором выступает уровень свободы в обществе. В Европе, ввиду доминирования либерально-демократического устройства, уровень свободы, в том числе и вопросах трактовки истории крайне высок, что порождает возможность исторического поиска и размышлений.

Наконец третьим фактором выступает наличие государственной политики, нацеленной на мягкое управление политикой памяти с целью консолидации общества. Важно, что речь идет именно о мягком управлении, так как в противном случае политика памяти неизбежно станет частью идеологии и потеряет свой органический свободный характер. Отметим, что грань между мягким управлением и жесткой формализацией часто проницаема, но принципиальным остается некий общий тренд, характеризующий степень идеологизации общества.

Сосуществование в Европе на территории Европейского Союза данных трех факторов формирует по-своему уникальное пространство диалога обществ и политических сил по вопросам истории и исторической памяти, который, тем не менее, постоянно сталкивается с конфликтами и противоречиями, обусловленными различиями групповых интересов.

Преодоление множества конфликтов на пути достижения общей цели неизбежно порождает вопрос о сути данной цели, о том должна ли и почему Европа быть единой и какие для этого существуют предпосылки?

Фактически, особое положение Европы в сравнении со многими другими объектами изучения связано с тем, что в Европе, а точнее в Европейском союзе столкнулось два противоположных вектора. Первый из них – это центростремительная сила глобализации, которая заставляет страны и народы сближаться, создавать блоки, альянсы и конфедерации. Евросоюз является продуктом этой силы и существует именно за счет интеграционных тенденций.

В тоже время есть и центробежная сила, связанная с желанием стран и народов сохранить свою идентичность, интегрироваться лишь фрагментарно, получив выгоды, но не понеся издержек.

Такую позицию, во многом выбрали для себя Польша и Великобритания, действуя в составе ЕС. Фактически, Польша и Великобритания – это две страны, которые исторически претендовали на европейское лидерство, оставаясь удаленными от центра в лице Франции и Германии. Как следствие, их политика в рамках ЕС также оказалась нациоориентирована, что обнаруживается, в том числе при рассмотрении «правовых отводов» или «opt-outs». Здесь уместен следующий пример. В рамках переговорного процесса перед подписанием Лиссабонского договора, такие страны, как Великобритания и Польша выступили против принятия части договора, сформулированной в виде Хартии основных прав. Как итог их демарша был подписан Протокол №30 – о применении Хартии основных прав ЕС к Польше и Великобритании31. Итогом подписания протокола №30 стала дискуссия о правомерности данного протокола, статусе Лиссабонского договора и, в принципе, будущем Европейского союза, в рамках которого существуют государства, не разделяющие полностью правовых основ конфедерации.

Польша и Великобритания имели различные причины для подписания протокола. В частности позиция Британии была связана с тем, что в ЕС были декларированы более благоприятные права для бизнеса, чем в самой стране, что могло привести к оттоку капитала32.

Польша, в свою очередь, выступила против слишком широкого массива социальных прав, превышающих в своем объеме уровень прав, установленных национальным законодательством33,34.

Дискуссия об «отводе» была представлена сторонниками «позиции отрицания» и сторонниками «фиктивного отвода». Первая позиция представлена в работе Я. Ирасек35, где автор говорит о том, что Польша и Великобритания сами делают из себя изгоев и это может кончится их выходом из ЕС.

Позиция «фиктивного отвода» более популярна. Ее придерживался, например И. Пернис, который заявил о формальном статусе протокола, который не затрагивает общей правовой практики и носит частный характер, а сама Хартия не содержит новых типов прав36.

Интересна также позиция еще двух авторов – П. Крейга и Г. де Бурки, которые и вовсе заявили, что хартия не дает права Европейскому суду влиять на национальное судопроизводство, а значит, никаких правовых последствий быть не может.

Решение проблемы было достигнуто в 2011 году достаточно директивным способом. Тогда Европейский суд постановил, что Протокол №30, по сути, не имеет юридической силы37, а следовательно, Польша и Великобритания обязаны признать Хартию в полном объеме.

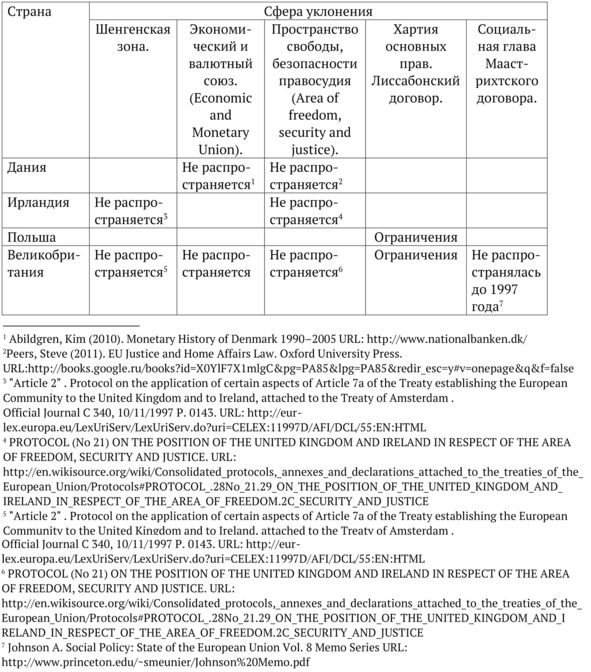

Кроме Протокола №30 были также и иные примеры «отводов», представленные в следующей таблице38.

Таблица 1

Как демонстрирует приведенная таблица, количество стран, предпринимавших попытки отвода достаточно велико, но в их числе особенно выделяется Великобритания, которая на протяжении всего своего пребывания в ЕС пыталась ограничить интеграцию и сохранить свое уникальное правовое и экономическое положение.

Также показательно, что отвод стал механизмом «фундаментального противодействия», так как он применялся по наиболее болезненным для ЕС с точки зрения интеграции вопросам, в числе которых границы39, таможенные барьеры, финансовая система, валютная система40, социальные права41 и др.

Определенным итогом таких споров стал британский Брексит 23-го июня 2016 года, который через апелляцию к интересам множества отдельных граждан Великобритании навсегда подвел черту под интеграционным процессом и поставил вопрос о полном выходе страны из ЕС.

Данное событие является историческим и исключительным для ЕС, так как ранее подобные прецеденты отсутствовали, и не была даже проработана техническая сторона вопроса, хотя механизм был прописан в Лиссабонском договоре в статье №5042.

В данной связи важным является не только и не столько наличие формальной процедуры, сколько эффект от выхода Британии из ЕС. Фактически Брексит стал символом недовольства отдельной страны тем путем, которым движется Единая Европа. Таким образом, страна оказалась перед выбором: подавлять свои национальные интересы и бороться с ЕС дальше, в том числе путем отводов, или дистанцироваться от ЕС, сохранив в своей национальной практике определенные позитивные достижения, в числе которых, например, связующая общество культура толерантности, новации европейского права и др43.

Пример Британии, Польши и других стран четко показывает неоднозначность выбранного Европой интеграционного пути, который предполагает определенную сделку с обществом по поводу национальных интересов. Таким образом на данный момент пока нельзя говорить о том, что интеграционный проект ЕС находится на завершающей стадии.

Скорее наоборот, статистика организации Евробарометер44 демонстрирует, что лишь часть населения ЕС воспринимает себя как членов «европейской нации». Так, например, гражданином Европейского союза (при наличии единого гражданства) себя воспринимает около 62% опрошенных. Количество лиц, заявляющих о наличии у них космополитичной европейской идентичности, не превышает 3% респондентов. Опрос также показал, что техническое большинство европейцев – 55% обладают двойной идентичностью, а 38% находят у себя только национальную идентичность.

Представленные цифры демонстрируют выраженные риски с которыми сегодня сталкивается ЕС. Очевидно, что данные риски требуют преодоления, которое может и должно быть реализовано, в том числе, в русле моделирования исторической памяти.

Здесь речь заходит о создании единого европейского исторического наследия, которое смоделировало бы общее представление европейцев о совместной истории, начиная с «обозримого» периода – второй половины ХХ века, отделенной Второй мировой войной от предыдущих периодов и последующих событиях, к которым большинство европейских аналитиков относят память о тоталитаризме 20-го века, сконцентрированный на социализме и сталинизме, Холокост и интеграционный процесс современности, начиная с 1990 г. Именно такой подход был закреплен в европейских программах «Европа для граждан», начатой в 2006 году и обновленной в на 2014—2020 годы45.

2.1. Дилемма общеевропейской исторической памяти

Обращаясь к истории, следует отметить, что идея европейской интеграции не нова и многократно поднималась в научной и публицистической литературе еще в ХIХ веке. Позже, но более системно основания для европейской интеграции рассматривались, к примеру, в работах Р. Н. Куденхове-Калерги, который в 1921 г. опубликовал знаковую статью «Чехи и немцы», в которой одним из первых обратился к идее панъевропеизма46. Куденхове-Калерги сформировал концепцию, в которой была заложена идея объединения государств через общность идеалов, существующих у разных наций. В качестве основы он рассматривал демократическую культуру, которая, как он предполагал, должна стать основой справедливого порядка47.

Основа новой идеологии интеграции, по мнению Куденхове-Калерги должна была быть сведена к объединению стран и народов во всех сферах социально-экономического взаимодействия, потенциалом для которого служит единство общей культуры, основанной на античной эллинистической традиции и продолжающей ее традиции христианской48.

Характерно, что здесь автор говорит не о европеизации «через силу», как многие его современники. Скорее Куденхове-Калерги предполагает использование разновидностей «мягкой силы», которая не имеет целью разрушить идентичность, упразднить национальный язык или ликвидировать какие-либо культурные особенности, а наоборот, создает определенный стимул к интеграции, демонстрируя объективную выгоду от нее для конкретного индивида.

По мнению Куденхове-Калерги подобное стимулирование приведет к тому, что люди сами захотят уйти от своего гражданства в пользу определенного космополитизма. Аналогичная судьба ждет и религиозное мировоззрение, исторически разъединявшее человечество. По мнению автора, результатом трансформации должно стать создание свободной нации49.

Свободная нация должна будет неизбежно построить и свободное государство, которое будет лишено традиционных национальных границ и будет охватывать все развитое европейское пространство. Идентичность данного государства будет обусловлена не историческими стереотипами, а тем общим мировосприятием, которое появится у всех европейцев в области культуры, экономики, политики и т. д.

Показательно, что, не смотря на то, что со времени написания работы прошло много десятилетий, современная Европа фактически строится на изложенных принципах, но трактует их вариативно и достаточно творчески.

Здесь следует отметить наличие двух подходов – формального и неформального. С точки зрения формального подхода Европа объединяется через законодательство, валюту, образовательную систему и систему трудоустройства. Евросоюз дает гражданам стран-членов европейские паспорта и право перемещения по всей территории ЕС. Однако, несмотря на все перечисленные действия, европейцы в итоге не отказываются от своей национальной идентичности, так как данные действия носят достаточно бюрократизированный и формальный характер. Решение же проблемы интеграции оказывается размещено на эмоциональном уровне. Важным становится то, чем ЕС является для каждого отдельного человека.

В данной связи крайне актуально исследование, реализованное по заказу Европейской комиссии в 2012 году, которое было озаглавлено «Развитие европейской идентичности/идентичностей: неоконченное дело»50.

Данное исследование представляет интерес, так как дает обзор различных гуманитарных и социальных проектов, проведенных в Европейском союзе начиная с его образования и заканчивая последними годами. Применительно к современному периоду исследование и вовсе проводит своеобразный учет проектов, реализованных на деньги ЕС в рамках Рамочной программы научных исследований (2014—2020) и программы «Горизонт 2020».

Авторы исследования не только проводят формальный обзор и систематизацию разных программ, но и выделяют четыре концепта, на базе которых данные программы выстраиваются и реализуют управление идентичностью. В их числе:

• Первый – Идентификация с Европой51 которая предполагает, что личность сама активно выбирает европейскую идентичность и сочетает ее с коллективным поведением в рамках которого происходит идентификация с несколькими группами или общностями. Группы, на которые распространяется индивидуальная идентификация не хаотичны, а зависят от сформированного, в том числе информационного, контекста. Исходя из этого можно говорить о ситуативном выборе, который далеко не всегда прогнозируется.

• Второй – Европеизация52. Она содержит в себе элемент принуждения, так как в ходе европеизации локальные институты вытесняются общеевропейскими более сильными, универсальными и масштабными аналогами. Также показательно, что не всегда возможно разделить европеизацию и глобализацию, которые имеют одинаковый принцип действия, что несколько девальвирует ценность европеизации в формировании именно европейской идентичности.

• Третий – Транснационализм. Транснационализм также служит формированию новой европейской идентичности. Суть транснационализма в том, что человек не привязан к одной территории. Он может жить, работать, учиться и отдыхать в разных странах и регионах и воспринимать их все как часть своей жизни и часть своей большой Родины.

• Четвертый – Космополитизм53. Из всех четырех моделей космополитизм представляется наиболее благоприятным с точки зрения создания общеевропейской идентичности. Это обусловлено тем, что космополитизм предполагает активную позицию индивида на принятие многообразия и также является специфическим европейским феноменом сочетающим «социальный поиск» с представлениями о гуманности, толерантности и свободе.

Четыре приведенных теоретических концепции являются макро концепциями, которые взаимно влияют друг на друга и сосуществуют в общем европейском пространстве. В свою очередь каждая из перечисленных концепций основана на более частных поводах, оказывающих влияние на формирование уникального специфического дизайна индивидуальной идентичности.

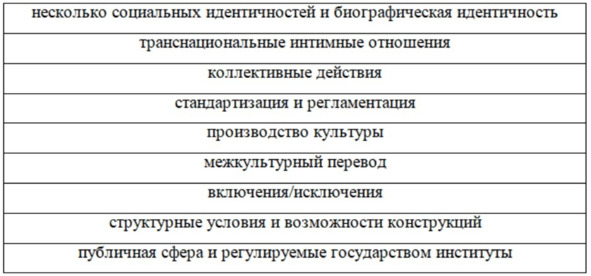

Европейские исследователи также обратились к исследованию всего многообразия частных поводов, дифференцировав их по девяти подтипам54:

По данным аналитиков, определивших данные частные поводы, все они складываются в достаточно четкую систему, нацеленную на многомерное воздействие на индивидуальность в целях трансформации ее менталитета в пользу пан-европейского. Воздействие на личность характеризуется и своеобразной обратной связью, выраженной в социологических исследованиях, в которых задаются вопросы на самоидентификацию.

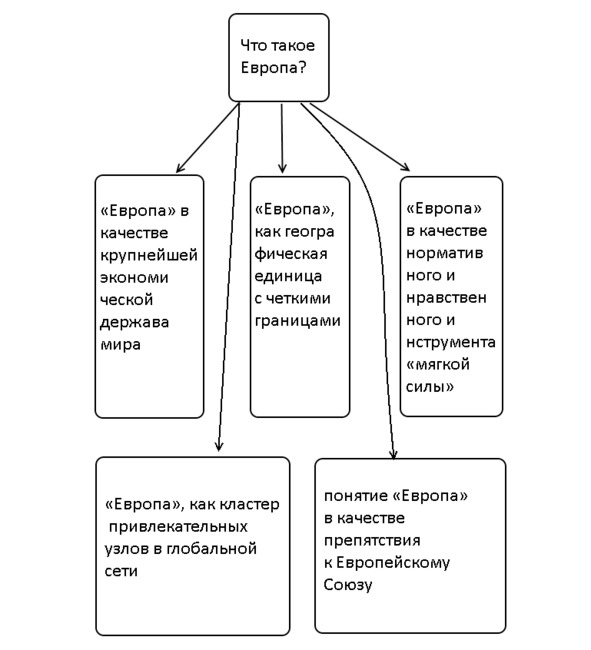

Многочисленные проекты, реализованные под эгидой Европейского союза и основанные на анализе публичной сферы, дали возможность сформировать совокупность интерпретаций того, что есть для человека Единая Европа:

Схема 1. Трактовки европейской идентичности

Итогом анализа комплекса исследований идентичности европейцев, проведенных в разные годы европейскими аналитическими центрами, стало возможным выделить уже рассмотренные принципы формирования идентичности «европейца», а также сформулировать две базовые платформы формирования идентичности – культуралистскую и структуралистскую.

Культуралистская платформа включает ценностную ориентацию. Речь идет о базовых универсальных европейских ценностях, которые имеют отражение в социальной и правовой практике. В их числе, например, система прав человека, которые формируют основу европейского законодательства и в то же время укоренены в общественном сознании в качестве фундаментальной ценности.

Структуралистская платформа строится по иному – обратному принципу. Она ориентирована на личность и предполагает, что европейская идентичность формируется в контексте взаимодействия человека с другими европейцами. Фактически человек участвует в процессе социализации и начинает идентифицировать себя с группой. Таким образом в рамках структуралистской платформы речь идет о формировании европейской идентичности «снизу» и одновременно по многим каналам.