Полная версия

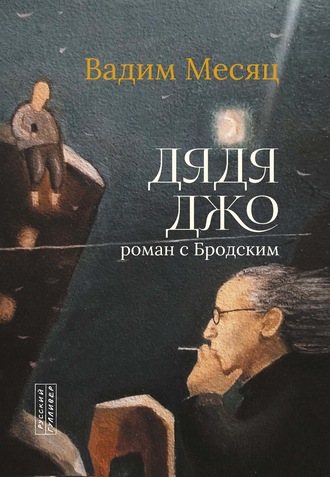

Дядя Джо. Роман с Бродским

Я пересекаю улицу Ленина с прогулочной разделительной аллеей посередине и прохожу мимо бывшего магазина «Пуговицы». Теперь здесь обосновались кооператоры. Продают колбасу. Пуговицы были мне милее. Я скупал их в ассортименте. Красными украшал собственные пиджаки. Огромные желтые и зеленые незаметно пришивал на шторы, когда приходил к кому-нибудь в гости.

Город стал мне родным быстро. Он полюбил меня, и я в ответ незамедлительно полюбил его. Если какая-то обида и разочарование случались, то быстро выветривались из головы. Сейчас я переполнен лишь светлыми воспоминаниями.

Когда ты движешься не оглядываясь, ты вряд ли кого-то предаешь. У тебя нет времени думать о предательстве. Те, кто остаются, видят твое движение и начинают подозревать во всех грехах мира. Уловок, чтобы остановить человека, много. Можно осудить его честолюбивый порыв, призвав к смирению и скромности. Можно доказать, что впереди его ничего не ждет. Счастье только здесь, в кругу друзей, на прокуренной кухне. Человек способен на время остановиться и не спешить, но если он почувствовал радость движения – рано или поздно сорвется с места.

В Екатеринбурге у меня было несколько реперных точек. Магазин «Букинист», где я менял Джеймса Чейза на Альбера Камю.

Ивановское кладбище, где я пил портвейн на безымянных могилах. Дом культуры автомобилистов, где показывали элитарное кино, а автомобилистами и не пахло. Институт электрофизики, куда я ходил на службу. Кинотеатр «Буревестник» – около него жила моя тогдашняя любовь. Ну и улица Декабристов, где в те времена обретались Майя Петровна Никулина и Константин Николаевич Мамаев.

Дверь открыла Майина дочь Маша и невнятно поздоровалась. Она не любила поэтов, досаждающих ее матери. Никулина выпорхнула из кухни.

– До сих пор помню, как ты вошел в редакцию. Ты вошел – и они сразу встали. Невероятно. Я такого никогда не видела, – запричитала она.

Майя славилась тем, что сквозь ее небольшое, исхудавшее тело просвечивала душа. Сегодня она тоже вся светилась.

– Что принес, Димочка?

– Чаю пришел попить.

– Вот и давай попьем чаю, – весело продолжила Майя и рассказала, какой чай она пила в Крыму, когда тот еще был российской территорией.

В молодости у поэта должен быть наставник. Человек, который в тебя верит. Технические вопросы по стихосложению во многом я мог решать самостоятельно, но обрести уверенность в себе способны помочь только другие люди. Со стороны я выглядел самодостаточным и даже нахальным, но в привычку это еще не вошло. Мне было нужно, чтобы меня хвалили. Майя Петровна и Константин Николаевич на комплименты не скупились. То ли видели во мне надежду русской литературы, то ли хотели скрасить свое одиночество.

– Ходил утром в кино, – сказал я Майе Петровне. – На американское. Про индейца-спортсмена, который бежал по жизни. Его резервация разорилась, друзья спились, но он стал бегать еще быстрее. Победил в национальном марафонском забеге.

– Такое кино тебе должно нравиться, – сказала Майя. – Ты похож на индейца, Димочка.

Эта похвала была для меня выше признания литературных заслуг.

Майя объяснила мне свои поэтические приоритеты, и я им внял. Плотность письма, выверенный объем текста, органичность метафор. Особенное внимание она обращала на фонетику, на дружбу звуков «эс» и «че». На смачность звучания, которая отсутствует порой даже у великих. По сравнению со звукорядами, которыми в те времена баловалась молодежь, это высший пилотаж. Бродский, к примеру, понятия об этом не имел, хотя в бетховенской глухоте тоже есть свои плюсы.

Подборку его стихотворений я увидел впервые в журнале «Огонек» – и скривился. В поэзии я искал живой, искрящейся фактуры. Выхода за пределы бытового сознания. Здесь таких задач не ставилось. Единственный урок, который я извлек из чтения, – это то, что писать можно по-разному. Нужно настаивать на своей правоте – и всё. Постепенно я привык к этим отстраненным интонациям, где скепсис мешается с горечью, но свет в конце туннеля все-таки брезжит. Привык к этим интонациям и полюбил их. Написал несколько стихотворений, подражая американскому изгнаннику. Это произошло до нашего знакомства.

Впоследствии я обращался к Бродскому, как к немногим людям, способным врубиться в то, что пишу я. В ту пору главным препятствием я считал проблемы совкового восприятия. Мои старшие друзья рассуждали в том же ключе. Майя считала большевиков и продавшихся им москалей ответственными за дурновкусие. Пролетариат и крестьянство, по ее мнению, для высокой поэзии не предназначены. Я, в силу сибирского происхождения, в сословных различиях не разбирался. По терминологии той эпохи относился к «рабочей интеллигенции». Солженицыну я благодарен за введение в обиход слова «образованец». За остальное – не очень.

Бродский тоже выбрал свой стиль как сугубо антисоветский. Переехал на постоянное место жительства в сугубо антисоветскую державу. Я потянулся вслед за ним – чисто стилистически. Откуда мне было знать, что всё не так просто? В аспирантуре подобным вещам не учат.

По пристанищам длинным гурьбой содвигая кули —на холопьих горбах синева мукомольного дыма.И в разбитое русло прохладно идут кораблина российский порог исполинского берега мимо.В померанцевом сумраке мягких ночных колымаг,где углы истекают глухою ореховой смолкой,на точеном стекле умещается весь зодиак,навсегда заворо́женный вашей державною челкой…Прилежное чтение воспоминаний Теофиля Готье о России[8] и «Философических писем» Чаадаева привело к написанию довольно длинного текста про Екатерину Великую. Монархизма во мне не было ни на грош, но державность в брусчатке уральской столицы я почувствовал. Грубая красота убедительней акварельной.

Вы слабы и роскошны, как зимний в дурмане цветник,только властное сердце приучено к мерному стуку:и трепещет во сне изувера хмельного кадык,и германец не смеет разинуть щербатую скуку.Так и должно вершить тишиной повороты ключей,если глушь постоянства раскинута далью рябою.И по черному голубю грубо равнять лошадей,наезжая в спокойную стужу кулачного боя.Так и должно хранить безучастного Севера рост,если призрак державы в нас горькой отчизною брошен.И не ведать упрека на зыбком распутии звезд,где молитвенный путь, как и каменный дом, невозможен.[9]– Хорошая вещица, – сказала Майя Петровна. – Фактурная. Щегольская. Антикварная. Только слишком много пижонских слов. Ты в курсе, что Екатеринбург назван в честь другой Екатерины?

Я был в курсе, но из вежливости попросил рассказать и об этом. Вещественный мир того времени, как и описывающий его словарь, был скуден. Окружающую нас серость хотелось раскрасить, пустоты – заполнить, если не дорогой мебелью и бархатными шторами, то хотя бы словами. Борьба с действительностью может проходить в разных формах. Я включился в такой вот эстетский бунт.

И опричною кровью летящих на твой камелек,вечной памятью каждой отчаянно райской дороги,мне мерещится верность ласкающих рыжий чулоки самой Катарины больные солдатские ноги.– Круто. Ничего не скажешь. Лирические стихи тебе тоже удаются. И песни удаются. И рассказы. Этим многообразием ты сбиваешь публику с толку. Люди обычно умеют делать что-то одно. Читатели к этому привыкают и ждут от автора того, что уже опробовали.

– Надо путать следы, – отозвался я. – Наша задача – обмануть смерть, а не какого-то воображаемого читателя. И потом, писать одно и то же неинтересно.

В действительности мою разножанровость можно было объяснить неусидчивостью и отсутствием царя в голове. Стихов своих, кроме песен, я не помнил. Чужие тоже знал плохо. Бродский заучивал чужие тексты наизусть и становился духовно богаче. Мне забивать голову не хотелось. Для творческой деятельности ты должен быть пуст, как барабан. Природа не терпит пустоты и обязательно подбросит что-нибудь в опустошенный мозг.

– Боюсь я за тебя, Димочка, – сказала вдруг Майя. – Люди такого не прощают.

– Какого, Майя Петровна?

– Таланта не прощают. Очарования не прощают. То, что твой отец всемирная величина, – полбеды. Об этом они могут и забыть. А вот легкости твоей не простят. Вспомнишь ты еще мои слова.

Психология была для меня недосягаемой наукой. Беззаботные люди, делающие играючи собственную судьбу, мне нравились.

Люди играют, но и бог играет тоже, что бы ни говорили об этом благочестивые христиане. Откуда я знал, что нет ничего оскорбительней для людей, чем чужое счастье?

«Что же мне делать, певцу и первенцу, / В мире, где наичернейший – сер»[10]? – вопрошал я пустоту. Сравнивал свои тексты с публикациями других авторов и негодовал. Поэзия ходила на деревянных ногах и разговаривала железным голосом. Мое добрососедство с ней казалось невероятным.

Когда я сообщил Майе, что собираюсь отдать стихи в московский журнал, встретил взгляд, полный недоверия и ужаса. Москва в ее понимании была продажной, нерусской и бездарной.

– Может быть, тебе и можно, – сказала она. – Но я бы не торопилась.

– А почему остальным нельзя?

Ответа на этот вопрос я так и не получил.

Москали

Пасмурным осенним днем я зашел в редакцию журнала «Новый мир» в клетчатой кепке и кожаном плаще. Передал секретарю довольно увесистую папку. Встретили меня вежливо. К посетителям привыкли. Пусть даже они в клетчатых кепках. На обратном пути по улице Горького меня сфотографировал какой-то человек и сказал, что может выслать снимки наложенным платежом. Я догадывался, что беру кота в мешке, но в честь судьбоносного дня оставил ему домашний адрес. Отец к тому времени получил квартиру в академическом доме на Ленинском проспекте. Мебели в ней было мало, но мне это было по душе: гулкость акустики и обилие пустых пространств. Временами я жил там один или в компании друзей нелитературного содержания.

Через месяц пришел в редакцию, в Малый Путинковский, в том же плаще и кепке.

– Ну как? – спросил я с порога. – Стихи мои, поди, и не читали. Очередь большая у вас. Конкуренция.

Секретарь диковато посмотрела на меня и проводила в отдел поэзии. За столом восседала дама неопределенного возраста и внешности. Я представил себе ее творческий путь и сексуальный опыт. Закрутить роман с провинциальным самородком было бы ее спасением. Она либо не догадывалась об этом, либо не осознавала бедственности своего положения. Я не стал торопить ее. Ярко-рыжая копна крашеных волос говорила мне о несовместимости наших эстетических пристрастий.

Женщина развязала веревки на канцелярской папке, перебрала неухоженными пальцами несколько страниц. Я заметил, что стихи лежали в прежнем, нетронутом порядке, и остался доволен правотой своего предположения.

– Вы военный? – спросила она неожиданно.

– Почему вы так решили? Слишком короткая стрижка?

Она подняла глаза, и я понял, что только сейчас впервые удостоился ее взгляда. Из вежливости я снял кепку и смял ее в руках.

– Стихотворение «Артиллерийское училище». Вы артиллерист?

– Это про Бонапарта в юности, – ответил я, стремительно осознав, с каким явлением природы столкнулся.

Редакторша округлила глаза.

– Про кого?

– Про Наполеона Бонапарта в юности, – повторил я. – Родился на Корсике, участвовал в освободительном движении, стал императором французов и даже спалил Москву. Ему подражали многие прогрессивные люди в девятнадцатом веке.

– Сейчас уже двадцатый век, – резонно отвечала дама. – Какая странная у вас тематика: Ипатьевский дом. Английская набережная. Диктатор Наполеон.

– Это не мешает многим ему подражать, – бормотал я, когда дверь редакции захлопнулась.

Мне отказали даже без намека на деликатность. Не ссылаясь на большую очередь и конкуренцию. Мне отказали в духе «да как вы смеете?». Бродский после того, как его завернули в «Звезде», швырнул в окно редакции чернильную бомбочку. Я оказался сдержанней. Да и дела мои были не столь плохи.

Меня напечатали в журналах «Урал», «Студенческий меридиан» и «Юность». Я размножил подборки на ксероксе и раздарил их друзьям. Удовлетворения не испытал. Мне надо было «много женщин и машин». Фанфар, литавр и барабанов. Я хотел бегать за мулатками в купальниках по берегу океана.

– Неужели вы не знаете, что слово «Таллинн» пишется теперь через два «н»? – высокомерно спросил меня главред поэзии журнала «Юность» Натан Злотников.

В стране началась перестройка. Натан Маркович шел в ногу со временем и прощать политической близорукости не собирался.

– Это стилизация под Северянина, – придумал я. – В те времена Таллин писался через одну «н».

– В те времена этот город назывался Ревель.

Жизнь меня баловала, периодика печатала. За публикации я порой получал деньги, но они были не в радость. Я понимал, что способен на что-то большее. Сочинять стихи я научился довольно быстро. Писал не хуже прочих, но поэзия была для меня чем-то отличным от литературы. Насобачиться рифмовать высокие и низкие чувства нетрудно. Я чувствовал, что имею иное предназначение. Я должен был преподать человечеству какой-то уникальный урок на примере собственной жизни. Как человек-амфибия, маугли или робинзон крузо.

Появление в моей жизни Бродского вселяло надежды. Он жил в Нью-Йорке, дышал воздухом побережья. Мне хотелось изменить атмосферу существования. Сочинение стихов приносило мне хорошее настроение, но со словесностью будущего я пока что не связывал.

Пара гнедых, запряженных зарею

Ксения Иосифовна была моей учительницей английского в аспирантуре. Готовила аспирантов для сдачи кандидатского минимума. Из Института электрофизики, где я тогда служил, к ней ходили двое. Я и мой старинный друг Серега Баренгольц. Учились мы не так прилежно, как надо бы. Не готовили уроков, прогуливали занятия. У обоих первым иностранным был немецкий. С таким бэкграундом англифицироваться трудно. Ксения старалась. Читала пособия. Разыгрывала сценки. Загадывала загадки. Рассказывала анекдоты на английском. Всей группой мы пели «l just call to say I love you» и «Сome with me to Pasadena». Творческий, искрометный человек. Нечто из русской провинциальной классики. Персонаж Лескова, Чехова или даже Островского. Она была одна такая на весь город. Вечерами садилась за рояль в своей панельной двушке, пела старинные романсы Петра Лещенко и Вадима Козина. Я слушал ее пение по телефону. Меня это завораживало, хотя любой музыке я предпочитал «Кинг Кримсон».

У Ксении была дочь Александра, с которой она меня познакомила, когда я прогуливался по центральной улице. Девочке было лет десять, когда она дала мне исчерпывающую характеристику:

– Умный, но всего боится, – сказала она после встречи и нескольких кварталов совместной прогулки.

Формулировка вряд ли соответствовала действительности, но запомнилась.

Сашенька звала мать по-простому – Сюсей. В детстве были проблемы с дикцией. Мне сюсюкать не нравилось. На кафедре иностранных языков Сюся была Ксенией Иосифовной Гембицкой.

Ксения обладала магическим даром, но старалась его не использовать. Сглаз и приворот происходили сами собой. Она невольно насылала на обидчиков болезни и проблемы. Находясь в поле ее магии, я и сам чему-то учился. Это было важнее английского. Мать Ксюши провела младенчество в таборе, для умиления публики ее носили в корзине по ярмаркам. Память цыганской крови передалась и мне. Я начал сочинять цыганские песни и петь уже существующие. «Так начинаются цыгане. Так начинают жить стихом»[11].

Уверен, что меня она не привораживала. Я искал жгучую брюнетку – и нашел ее. Роман развивался загадочно и плавно. На экзамене по английскому она дала нам с Баренгольцем списать задание по переводу. Мы старательно переписали технический текст, положили написанное ей на стол и убежали в ларек за цветами. Цветов купили много. Ксюша неподдельно обрадовалась. Тогда я стал звонить ей по телефону и грузить потоком сознания. Несколько раз проводил до дома и распрощался у подъезда. Предложил сходить в театр на «В ожидании Годо», но билетов так и не купил. Все ждут Годо. Пускай Годо подождет нас. Будучи в командировке в Уфе, написал письмо, которое закончил тем, что нам пора перейти на «ты».

Когда вернулся, был приглашен в гости.

– Я замужем, но все это скоро улажу, – прошептала она, когда я поцеловал ее и уложил в постель, в ее квартире на улице Баграмяна.

Утром пришел ее отец. Ксения узнала стук дверцы его автомобиля. Я с хохотом выбежал в коридор и поднялся с вещами в обнимку на верхний этаж, чтобы спуститься на лифте, когда ее отец войдет в дом. Начало наших отношений получилось романтическим. Вообще, те времена предполагали гораздо больше сентиментальностей, чем нынешние.

Считалось, что писать стихи – вполне себе занятие для взрослого человека. Я никак не мог свыкнуться с этой мыслью. То есть, я сочиняю стишата, а на гонорары покупаю дачи и яхты? Здравый смысл подсказывал, что этого быть не может. Союз писателей еще существовал, в журналах за поэзию платили неплохие деньги. За первую книгу в умирающем «Советском писателе» я получил десять тысяч рублей. Общество по причине архаичности еще верило в силу поэтического слова. Я, как его носитель, знал, что poetry makes nothing happen[12]. Начинать жизнь с такого посыла лучше, чем верить в свою богоданность. Талант в землю я зарывать не собирался, но и носиться с ним как с писаной торбой не хотел. Тем не менее на вопрос, чем я занимаюсь, с вызовом отвечал: «Пишу стихи». Академик Гапонов-Грехов в Нижнем Новгороде во время нашего с отцом к нему визита усомнился в моих способностях.

– Это трудное дело, молодой человек, – сказал он.

– Это легкое дело, пожилой человек, – ответил я.

Через пару месяцев прислал ему подборку стихотворений, которая начиналась стихами по его историческим рассказам. «Императрица и ее гости на Волге». О путешествии Екатерины Великой по главной русской реке вместе с иноземными послами. «Мы врезались прямо в стаи рыб, / бьющихся ершистыми боками. / И по палубам дощатый скрип / пробегал крутыми каблучками». Нижегородского академика в своих поэтических способностях я убедил, он взял свои слова обратно.

– Правильно. Пишите стихи, как Бродский, – сказала мне внучка Андрея Сахарова Марина Либерман у раскрытого окна гостиницы «Прага» в цветущий майский день. – Жизнь этого стоит.

Девушка была хороша собой, и я готов был ей поверить. До отъезда в США занимался наукой, хотя коллеги видели, что я нашел себя в другом. Защитил диссертацию по «электронной эмиссии из высокотемпературных сверхпроводников» в родном Томске. Положение между Сибирью и Уралом сменилось жизнью между Екатеринбургом и Москвой. Жизнь на два города и даже на две страны долгое время преследовала меня повсюду.

С Ксенией мы тоже вели полукочевой образ жизни. В Москве бывали раза два в месяц. Моим соседом по двору оказался Михаил Векслер, живущий в 13-м доме по Ленинскому. Я был знаком с ним раньше. Он взял на себя обязанности кулинара и маркитанта нашей компании, куда входили старший следователь прокуратуры Андрей Сорока, физик-атмосферщик Андрей Сенаторский, мой друг из Томска Евгений Пельцман и многие непостоянные члены сообщества. Приезды Ксении сопровождались традиционными ужинами на балконе с шампанским. Мы стреляли пробками в купола церкви Ризоположения и пили за великое будущее.

Нас посещал поэт Еременко и выпивал весь одеколон в доме. Заходил прозаик Владимир Шаров и очаровывал невероятными картинами мироздания. Приезжал мистик Верников, выл маралом и сообщал Ксюше, что он лучше, чем я.

– Тебя окружают злые гномы, – говорила Ксения Иосифовна. – Они будут не только радоваться каждой твоей неудаче. Они будут ее приближать.

– Если я умру, – ерничал я, – тоже обрадуются?

– Если умрешь – расскажут, какими хорошими друзьями они тебе были. И не кривляйся.

В том, что я здесь поселился, было что-то от провидения. Когда-то мой отец в подростковом возрасте приезжал в столицу и останавливался с одноклассниками в школе напротив нашего нынешнего дома. Он был тогда мальчиком из крестьянской семьи. Москва поразила его воображение. Он решил стать знаменитым ученым – и стал им. Я любил теперь стоять на кухне и смотреть, как за окнами школы, в актовом зале, девушки танцуют канкан или кружатся в вальсе с кавалерами.

Я тащился от Москвы. Театры, кооперативные рестораны, первый в России Макдоналдс – не в счет. Я жил в пятистах метрах от Донского монастыря. Здесь с восемнадцати лет я традиционно отмечал свои дни рождения на могиле Петра Яковлевича Чаадаева. Когда-то забрел сюда случайно. Познакомился с продавщицей магазина «Спорттовары» на площади Гагарина и предложил ей прогуляться после работы. Мы разговорились, купили у крематория бутылку кагора в честь моих именин. Искали место, где выпить. Камень со знакомой фамилией около заброшенной часовенки привлек мое внимание. «И на обломках самовластья напишут наши имена!» Теперь на могиле Чаадаева я пил шампанское с Ксенией Иосифовной. Вокруг спало вечным сном русское дворянство. Я чувствовал себя барчуком и немного этого стыдился. От «комплекса совершенства», который включал в себя не только происхождение, но и «невероятную легкость бытия», мне пришлось избавляться всю жизнь.

– О, какие гости! Почему без цветов? – спросила сплетница Леночка, когда я зашел на кафедру иностранных языков под восьмое марта и спросил Гембицкую.

– Беден, – коротко сказал я и, сделав жалобное выражение лица, растворился во тьме коридоров.

Женщины хороши в пору влюбленности, когда они еще не избавились от пустых надежд. В это время им нравится все, что вы делаете. Вы пьете водку – и они смотрят на вас, как на шедевр живописи. Красиво пьет! Вы блюете – и они жалеют вас вслух. Бедный мальчик выпил паленой водки! Вы разговариваете на улице с другом. Они готовы перегрызть ему глотку, поскольку знают, что гусь свинье не товарищ. Если вы здороваетесь с незнакомой дамой, они испепеляют ее взглядом. Потом краски мира блекнут, стихи больше не будоражат душу, водка становится отвратительной, как оно и есть на самом деле. На этом этапе с женщиной следует расстаться и найти другую, чтобы начать всё сначала. Быт – вещь неинтересная, а «мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв».

Лучший критик того времени – Слава Курицын – писал в те годы следующее: «Автор наш, по точному замечанию одного из друзей, – персонаж набоковского романа. Имя – Вадим Месяц – просто в десятку, даже удивительно, почему мы не знаем у Набокова такого героя. Внешность – почти. Важнее другое – образ, что ли… аристократа, хотя я искал другое слово. Он должен был родиться в семье знаменитого и преуспевающего ученого. У него, в сравнении со сверстниками, должны быть хорошие “стартовые возможности” – поездок за границу, допустим. Именно его рассказы должны были получить в Америке какую-то премию – даже если бы он писал плохую прозу (он, впрочем, пишет хорошую). Может быть – для пущей сюжетности – ему следует жениться на еврейке, которая окажется ему переводчиком на какой-нибудь язык. Персонаж наш еще не потерял набоковски-прелестных детства и юности, но если вдруг потеряет – в грубо-физическом, материальном смысле (революция, побег по морю, Константинополь какой-нибудь, европейские пансионаты), он уже успел запомнить это так хорошо, что перемена декораций и качества жизни окажется только незначительной подробностью. В его поколении должен был случиться поэт, имеющий возможность не обращать внимания на… жизнь. На ее, предположим, течение. Вадим Месяц – герой другого романа. Ему мир интересен в своей “тактильности”. В осязаемости, выпуклости, фактурности, в каких-то внутренних ритмах, в пластичности, доступной – неважно – пальцам, глазу или душе».

Героем Набокова мне в глазах современников быть не хотелось. «Хруст французской булки» в те времена был в диковинку, но меня явно принимали не за того. Ореол, мерцающий над головой профессорского сынка, быстро сходил на нет вместе с уходящей империей. Скоро Ксения Собчак и Мара Багдасарян покажут нам, что такое настоящая «золотая молодежь».

Гембицкая действительно перевела с десяток моих рассказов. Некоторые из них удалось пристроить в журналах США. Контакты с американцами были в те времена занятием популярным. Об Америке у нас было идеалистическое представление. Первые увиденные нами американские фильмы после Антониони и Тарковского казались подвижной механической ерундой, но не в Голливуде – счастье. В юности я много читал Джона Дос Пассоса, Хэмингуэя, Фицджеральда, Уайлдера. В «американщине» явно видел толк.

Волей случая мне удалось пристроить Ксюшу в один американский институт, занимавшийся исследованием российских природных ископаемых. В смысле стратегии американцы были парнями нормальными. После падения «занавеса» принялись за составление карт ресурсов, полученных ими в наследство от СССР. В институте у Кейнса работали ребята из Сибири, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Грузии.