Полная версия

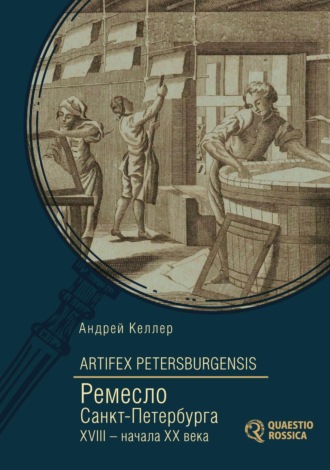

Artifex Petersburgensis. Ремесло Санкт-Петербурга XVIII – начала XX века

229

Там же.

230

Там же.

231

Там же.

232

Там же.

233

Там же.

234

Sloterdijk P. Der Mensch als homo technologicus. URL: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=–mVZbx0y6DA (обращение: 03.03.2019).

235

См: Sloterdijk P. Du mußt Dein Leben ändern: über Anthropotechnik. Frankfurt a.M., 2009.

236

Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II : [в 3 ч.]; [пер. с фр. М. А. Юсима; послесл. А. Я. Гуревича, М. А. Юсима]. М., 2002.

237

История железнодорожного транспорта России: [В 2 т. / Под общ. ред. Е. Я. Красковского, М. М. Уздина; Предисл. Г. М. Фадеева] Т. 1: 1836–1917 / [С. В. Амелин, Ф. К. Бернгард, Г. И. Богданов и др.]. 1994. С. 12.

238

Симонян Р., Кочегарова Т. Новый Ганзейский союз – оптимальный формат сотрудничества России и Евросоюза // Власть. № 12. 2009. С. 22–23.

239

См.: Рындзюнский П. Г. Городское гражданство дореформенной России. М., 1958. С. 12.

240

Стоклицкая–Терешкович В. В. Немецкий подмастерье XIV–XV веков. М., 1933; Она же. Основные проблемы истории средневекового города X–XV веков. М., 1960.

241

Рындзюнский П. Г. Городское гражданство… С. 458.

242

Рындзюнский П. Г. Утверждение капитализма в России, 1850–1880 гг. М., 1978. С. 46.

243

Алексеева Е. В., Редин Д. А., Рей М.–П. «Европеизация», «вестернизация»… С. 14.

244

Там же, с. 13.

245

Алексеева Е. В., Редин Д. А., Рей М.–П. «Европеизация», «вестернизация»… С. 13–14.

246

Там же, с. 15.

247

Азаренко С. А. Топологии сообщества… С. 99.

248

Там же.

249

Азаренко С. А. Топологии сообщества… С. 71, 109.

250

Там же, с. 101.

251

Азаренко С. А. Топологии сообщества… С. 103.

252

Там же, с. 108.

253

См., напр.: Prak M., Lis C., Lucassen J., Soly H. (ed.). Craft guilds in the early modern Low Countries…; Немецкий историк ремесла Гейнц–Герхард Гаупт пишет про цеховое ремесло в различных регионах Европы: «Конец "старого режима" в городе совпадает с концом цехового порядка. Монополия производства и сбыта товаров была заменена на промышленную свободу, привилегированное положение городских мастеров – на права для всех его жителей, а регулируемые цеховым правом отношения мастера с подмастерьями – на право заключения свободного договора. Эти изменения в европейских обществах произошли в разные моменты XVIII – XIX вв. На пути к гражданскому обществу цехи воспринимались как препятствия для капиталистического развития, как неподвижная, закрытая система. […] Если посмотреть с иной точки зрения, то придется признать факт продолжающегося в XIX в. влияния идеи цехов и цеховых институтов. Все это принуждает нас видеть в цехах институт со многими модификациями, отличительной особенностью которого является статика, а не динамика, институт, который способен приспосабливаться к изменяющимся условиям, а не застывшее реликтовое образование прошлого. […] Сегодня внимание акцентируется прежде всего на значении цехов для тех или иных возникающих или изменяющихся профессиональных групп. Исходной точкой для исследований является не институт и его место среди других [государственных. – А. К.] институтов, но отдельные мастера и их интересы, для которых цех являлся инструментом в рамках определенной стратегии. Ревизионизм Стива Каплана, Симоны Черутти, Йозефа Эмера и Филилппа Минара заключается именно в том, что они предложили рассматривать цехи, исходя из стратегий их членов, с помощью которых они достигают свои экономические и политические цели. Но гораздо больше методический вызов заключается для новых исследований цехов в том, чтобы найти доказательства того, как и почему при меняющихся правовых, экономических и политических аспектах отдельные мастера, подмастерья или купцы продолжали держаться за цеховую организацию, как выглядела внутренняя жизнь цехов и как они представляли интересы мастеров (Haupt H.–G. Neue Wege zur Geschichte der Zünfte in Europa… S. 9–13).

254

Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси… С. 740–741; Kluge A. Die Zünfte… S. 460–464; См. также: Lucassen J., Moor T. d., and Zanden J. L. v. The Return of the Guilds… 2008; Faroqhi S. Migrationen in staatlicher Regie: Osmanische Handwerker des 16. und 17. Jahrhunderts beim Ortswechsel nach Istanbul // Handwerk in Europa. Vom Spätmittelalter bis zur Frühen Neuzeit… С. 277–296.

255

Fischer W. Wirtschaft und Gesellschaft im Zeitalter der Industrialisierung. Aufsätze – Studien – Vorträge. Göttingen, 1972. S. 334.

256

Hahn H.–W. Die Industrielle Revolution in Deutschland. München, 2005; Он же. Zwischen Fortschritt und Krisen: die vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts als Durchbruchsphase der deutschen Industrialisierung. München, 1995. C. 28–30; Pierenkemper T. Gewerbe und Industrie… S. 60, 64–66.

257

Кeller A. Die Handwerker in St. Petersburg… S. 479–480, 482–484. Werkstatt. URL: https://www.dwds.de/r/plot?q=Werkstatt (дата обращения: 10.02.2017)).

258

Die Werkstatt – das Werk продукт, завод; die Statt (die Stätte) – место (работы) (DWDS.

259

См. критику позиции К. Маркса Луи Альтюссером: Althusser L., Balibar E. Das Kapital lesen. Bd. 1. Reinbek, 1972. S. 31–32 (Berger M. Arbeit, Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung bei Hegel. Zum Wechselverhältnis von Theorie und Praxis. Sonderband. Berlin, 2012. S. 31–32); Альтюссер меняет перспективу и говорит не об экономических категориях в Капитале, а рассматривает его с точки зрения методики и способа презентации проблем. Маркс сосредотачивает основное свое внимание на средствах производства, капитале и логике исторического процесса, выключая человека как действующего и рефлексирующего субъекта из него. Следовательно, намерения, взгляды и поступки субъекта, которые последний полагает вырабатывать и производить самостоятельно, на самом деле не играют роли, но являются результатом, продиктованным механизмами процесса. Человек становится заложником предполагаемых исторического процесса и закономерностей в концепции Маркса. Тот же методологический ход в своей критике народников–экономистов совершает и В. И. Ленин. В. П. Воронцов и Н. Ф. Даниельсон были противниками такого концептуального подхода, стараясь вернуть человека в экономику как главного экономического субъекта, гуманизировать экономическую теорию Маркса. В том числе и методом масштабирования, аргументируя в «человеческих» масштабах. В этом смысле Г.–Г. Гаупт говорит о гармонизации отношений между личностью и институтами (Haupt H.–G. Neue Wege zur Geschichte der Zünfte in Europa…; Воронцов В. П. Очерки кустарной промышленности в России…; Он же. Судьбы капитализма в России…; Он же. Судьба капиталистической России…; Даниельсон Н. Ф. (Николай–он). Апология власти денег как признак времени…; Он же. Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства…).

260

См., напр.: Водянова И. Н. Новая ремесленная экономика / New Artisan Economy // Общество и экономика. 2009 (11–12). С. 210–217; Она же. Новая ремесленная экономика как вид малого предпринимательства // Проблемы современной экономики. 2010. № 2. С. 206–209.

261

Белковский Г. А. Ремесло // Энциклопедический словарь. 1899 Т. 26А. Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1899. С. 557–558.

262

Там же; В России эта граница определялась 16 рабочими, что было взято за стандарт и в советской историографической традиции. Данная техничность определения ремесленной мастерской и крупного промышленного предприятия таит в себе опасность телеологичности, т. е. желания показать неизбежность укрупнения и вытеснения ремесленных мастерских. На самом деле здесь нет никакой закономерности, оформляющейся в сценарии грядущего будущего.

263

Epstein S. R. Craft Guilds, Apprenticeship, and Technological Change…

264

Diels H. Antike Technik. 2. Aufl. Leipzig, 1920. S. VI; Zit.: Schneider H. Von Hugo Blümner bis Franz Maria Feldhaus: Die Forschung der antiken Technik zwischen 1874 und 1938 // König W. Schneider H. (Hrsg.). Die technikhistorische Forschung in Deutschland… S. 89–90.

265

Гизе М. Э. Очерки истории художественного конструирования… С. 45.

266

Вольфрам Фишер привел в 1972 г. убедительный факт, свидетельствующий о витальности ремесла в Германии. Все основные ремесла не только сохранились, но в большинстве своем в абсолютных и относительных числах выросли (по отношению к населению, а иногда даже и к крупной промышленности). К примеру, плотность ремесленников по отношению к населению с начала XIX в. до начала 1970–х гг. удвоилась. В то время как в 1800 г. четыре ремесленника приходятся на 100 человек, в 1972 г. их уже восемь (Fischer W. Wirtschaft und Gesellschaft… S. 396).

267

Пажитнов К. А. Проблема ремесленных цехов… C. 173.

268

Краткий пример того, к каким последствиям вело улучшение орудий труда среди обувщиков Каталании в XV в.: «If a shoemaker comes along with new tools and makes 70 shoes in a day where others make 20 . . . that would be the ruin of 100 or 200 shoemakers» (Cochrane J. H. Guilds // The Grumpy Economist. John Cochrane’s blog. 17.11.2014. URL: http://johnhcochrane. blogspot.ru/2014/11/guilds.html? m=1 (дата обращения: 25.05.2017)).

269

Krempl S.–T. Paradoxien der Arbeit oder: Sinn und Zweck des Subjekts im Kapitalismus. Bielefeld, 2011. 339 S. S. 88; See: Berger M. Arbeit, Selbstbewusstsein… S. 15, 31.

270

Об опасностях для общества, которое живет в режиме непрекращающейся интенсивной модернизации, напоминает Э. Шумахер в главе «Техника с человеческим лицом»: «Как ни странно, техника, хотя и является произведением человека, развивается, как правило, согласно своим собственным законам и принципам, которые очень сильно отличаются от законов и принципов человеческой природы или живой природы в целом. Природа, скажем так, всегда знает, где и когда остановиться. […] Техника не знает самоограничивающего принципа, например, когда дело касается размера, скорости или насилия» (Шумахер Э. Малое прекрасно. Экономика, в которой люди имеют значение. Перевод с англ. Даниила Аронсона. М., 2012. С. 183–184).

271

См.: Ostrom E. A general framework for analyzing sustainability of social–ecological systems // Science 325 (5939), pp. 419–422.

272

См. о «гибридности» путей развития России и Китая в контексте теории модернизации: Терборн Й. Мир: Руководство для начинающих / пер. с англ. Е. М. Горбуновой, Л. Г. Титаренко; под науч. Ред. С. М. Гавриленко; Нац. исслед. Ун–т «Высшая школа экономики». М., 2015. С. 98–105.

273

За образец можно взять понятие «кустарных крестьянских неземледельческих промыслов», являющихся отдельным предметом исследования у Е. М. Дориной (Дорина Е. М. Трансформация хозяйственного строя кустарей Московской губернии в контексте модернизации экономики России второй половины XIX – начала XX столетий // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Выпуск 2 (82). 2010. С. 224–229).

274

Кулишер И. М. Очерк истории… С. 135, 141, 156.

275

Устав клуба Одесских Цеховых ремесленников. Одесса, [1910]. С. 5, 19; В Одессе, как и в Киеве, имелось особое ремесленное управление. Одесская ремесленная управа была учреждена 6 июля 1797 г. (Орлов А. Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год. Одесса, 1885. С. 68–69).

276

Арциховский A. В. Новгородские ремесла в XVI веке // Новгородский исторический сборник. 1939. № 6. С. 3–15; Бахрушин С. В. Москва как ремесленный и торговый центр в XVI веке // Очерки по истории ремесла, торговли и городов русского централизованного государства XVI – начала XVII веков, научные труды, т. 1. M., 1952. С. 107–142; Бахрушин С. В. Очерки по истории ремесла, торговли и городов русского централизованного государства XVI – начала XVII веков. Т. 2. M., 1954; Данилова Л. В. Мелкая промышленность…; Орехов А. М. Товарное производство и наемный труд в промышленности по переработке животного сырья в Нижнем Новгороде XVII в. // Русское государство в XVII в. М.: 1961. С. 75–109; Пронштейн A. П. Великий Новгород в XVI веке. Харьков, 1957; Сербина K. Н. Очерки из социально–экономической истории русского города. Тихвинский посад в XVI – XVIII веках. M.–Л., 1951; Сербина K. Н. Ремесло и мануфактура в России в XVI–XVII веках… С. 20–31; Шунков В. И. Ремесло в Пскове и Новгороде… С. 102–117; Устюгов Н. В. Ремесло и мелкое товарное производство…

277

Их описание даже в научной литературе нередко уподобляется описанию купечества в пьесах А. Н. Островского. Альфред Рибер отметил в 1982 г., что в то время во многих исторических исследованиях московские купцы в основном представлены бесчестными и отсталыми деспотами, какими изображал их в своих пьесах писатель. См.: Rieber A. Merchants and Entrepreneurs in Imperial Russia. Chapel Hill (N. C.), 1982. P. 133–178; Ruckmann J. The Moscow Business Elite: A Social History of the Moscow Merchants, 1855–1905. De Kalb, 1984; Вульгаризация истории ремесла историками–марксистами не оставляет в стороне и цехи. П. И. Маслов, говоря о развитии ремесла в Западной Европе в XIV веке, производит ремесленных подмастерьев учеников в «рабочий класс»: «Из подмастерьев и учеников создается городской рабочий класс…». Здесь присутствуют такие новые обороты как «масса рабочих ремесленников», «ведется классовая борьба мастеров против подмастерьев» (Маслов П. П. История хозяйственнаго быта Западной Европы и России. 2–е изд. Омск, 1920. С. 106); То же самое можно сказать про работу И. М. Кулишера, которая так и называется «Промышленность и рабочий класс в западной Европе в ХVI–ХVIII столетии», а в главе второй обсуждается «Образование в средние века постоянного рабочего класса подмастерьев». Погоня за поиском все новых «доказательств» о возникновении «рабочего класса» в раннем Новом времени привела к подмене понятий, когда вместо объекта исследования остается лишь идеологическая, а потому тенденциозная, подоплека (Кулишер И. М. Промышленность и рабочий класс в западной Европе в ХVI–ХVIII столетии. 2–е изд., пересм. и доп. Петроград, 1922. С. 13–22).

278

Рындзюнский П. Г. Городское гражданство… С. 28–29.

279

Там же, с. 29.

280

Там же.

281

Егоров В. Г. Социальная структура городского ремесла второй половины XIX начала XX вв. в отечественном обществоведении // Вопросы истории и культурологии: Научные труды. М., 2008. Вып. 343. С. 3–18; Он же. Социальный состав ремесленного населения России во второй половине XIX в. // ВИ. 2011. № 1. С. 28–39.

282

Голикова С. В., Миненко Н. А., Побережников И. В. Горнозаводские центры и аграрная среда в России. Взаимодействия и противоречия. XVIII – первая половина XIX века. М.: 2000. С. 5.

283

См.: Павловский Б. В. Касли. Свердловск, 1957; Он же. Крепостные художники Худояровы. Свердловск, 1963; Он же. Художественный металл Урала XVIII–XIX веков. Свердловск, 1982.

284

Голикова С. В., Миненко Н. А., Побережников И. В. Горнозаводские центры и аграрная среда… С. 84–103; См.: Гуськова Т. К. Эволюция горнозаводского хозяйства Урала во второй половине XIX – начале XX вв. // Вопросы истории капиталистической России. Проблема многоукладности. Сб. статей / Отв. ред. В. В. Адамов. Свердловск, 1972. С. 257–267.

285

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 3. Развитие капитализма в России… 1979. С. 26.

286

См.: Егоров В. Г. Отечественная кооперация…

287

Берви–Флеровский В. В. Избранные экономические произведения в 2–х томах. Т. 1. M., 1958; Флеровский В. (В. В. Берви–Флеровский). Положение рабочего класса…; Воронцов В. П. Артельные начинания русского общества. СПб., 1895; Он же. Артель в кустарном промысле. СПб., 1895; Он же. Очерки кустарной промышленности в России…; Он же. Судьба капиталистической России. Экономические очерки России // Экономика и капитализм. М., 2008. С. 725–916; Он же. Судьбы капитализма в России… С. 417–481; Даниельсон Н. Ф. (Николай–он). Апология власти денег как признак времени // Русское богатство. 1895. № 1. Отд. 2. С. 155–185; Он же. Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства. [Санкт–Петербург], 1880; Кропоткин П. А. Поля, фабрики и мастерские. Промышленность, соединенная с земледелием, и умственный труд с ручным. Петербург–Москва, 1921; Он же. Взаимопомощь как фактор эволюции… 2007; Он же. Этика: Избранные труды. М., 1991; Пругавин В. С. Промыслы Владимирской губернии…; Он же. Сельская община, кустарные промыслы и земледельческое хозяйство Юрьевского уезда Владимирской губернии. М., 1884; Туган–Барановский М. И. К лучшему будущему. Сборник социально–философских произведений. М., 1996; Он же. Социальная теория распределения // Социальная теория распределения / С. И. Солнцев, М. И. Туган–Барановский, А. Д. Билимович: под ред. М. Г. Покидченко, Е. Н. Калмычковой. М., 2009. С. 297–374; Он же. Социальные основы кооперации…; См. также: Очерк деятельности министерства государственных имуществ по развитию и улучшению кустарной промышленности в 1888–1890 гг. СПб., 1890.

288

Артель и артельный человек / Сост., введение В. В. Аверьянова… С. 9; см.: Русская артель. Сост., авт. предисловия, отв. ред. О. А. Платонов. М., 2013.

289

Труды Комиссии по исследованию кустарной промышленности в России. Вып. XIII. СПб. 1885. С. 1–432; Вып. XIV. СПб. 1885. С. 4367–4598; Вып. XV. СПб. 1886. С. 4759–4875. Цит. по: Егоров В. Г., Зозуля О. А. Трансформация кустарных промыслов России во второй половине XIX в.// ВИ. № 6. Июнь 2015. С. 89.

290

Труды Комиссии по исследованию кустарной промышленности в России. Bып.VL. СПб. 1880. С. 1–432; Нижегородский сборник Т.VII. Н. Новгород, 1890; То же. Т. X. Н. Новгород, 1890; Цит. по: Егоров В. Г., Зозуля О. А. Трансформация кустарных промыслов… С. 88–89.

291

Егоров В. Г., Зозуля О. А. Трансформация кустарных промыслов… С. 90.

292

Там же, с. 91.

293

Егоров В. Г., Зозуля О. А. Трансформация кустарных промыслов… С. 28–29.

294

Там же, с. 96; см.: Орлов А. Содействие земства кустарной промышленности // Известия Московской губернской земской управы. Вып 1–2. М., 1912.

295

См.: Егоров В. Г. Отечественная кооперация… С. 5.

296

IIолиморфизм – наличие в пределах одного и того же вида животных или растений сильно отличающихся друг от друга особей (биол.) (Егорова Т. В. Словарь иностранных слов… С. 519). В данном случае имеется ввиду существование множества разновидностей и форм организации ремесленного труда, позволявшего ему приспосабливаться к различным социально–экономическим условиям; см.: Побережников И. В. Проблема полиморфизма в современных теориях социального развития // Социально–экономическое и политическое развитие Урала в XIX–XX вв.: К 90–летию со дня рождения В. В. Адамова: Сб. науч. ст. Екатеринбург, 2004. (Вопр. истории Урала. Вып. 18). С. 126–136.

297

Прежде всего потому, что при более глубоком исследовании феномена «многоукладности» неизбежен был вывод о том, что при данном экономическом развитии «социалистическая революция» не была необходимой, а значит ставились под вопрос «закономерность и неотвратимость» Октябрьской революции как таковой; см.: Поликарпов В. В. Цусима советской историографии // В. В. Поликарпов. От Цусимы к февралю… С. 19, 21, 34, 106, 110. См.: Адамов В. В. Об оригинальном строе и некоторых особенностях развития горнозаводской промышленности Урала // Вопросы истории капиталистической России: Проблема многоукладности. Свердловск, 1972. С. 225–256; Голикова С. В., Миненко Н. А., Побережников И. В. Интеграция аграрного окружения в заводское производство (Урал, Западная Сибирь XVIII – первой половины XIX в.). Екатеринбург, 1995; Голикова С. В., Миненко Н. А., Побережников И. В. Горнозаводские центры и аграрная среда в России…; Социально–экономическое и политическое развитие Урала в XIX–XX вв.: К 90–летию со дня рождения В. В. Адамова: Сб. науч. ст. Екатеринбург, 2004. (Вопр. истории Урала. Вып. 18).

298

Поликарпов В. В. От Цусимы к февралю… С. 22.

299

Там же, с. 84. См.: Келлер А. В. «Средневековый институт» или инновация в духе Петровских реформ? Цехи в России и корпоративное самоуправление ремесленников на примере Санкт–Петербурга с начала XVIII до начала XX века // Россия XXI. 2014. № 5. C. 74–95.

300

См.: Андреев И. Л. Мастер цеха историков: Николай Иванович Павленко // Преподавание истории и обществознания в школе, 2002. № 3. С. 48–51; «Дело» «новонаправленцев», отодвинувших период генезиса капитализма в России на конец XVIII в., что делало возможным поставить под вопрос «закономерность» социалистической революции в России в 1917 г., имело далеко идущие последствия для многих видных историков. Среди самых громких отставок были: снятие с должности директора Института истории СССР АН СССР в 1974 г. П. В. Волобуева и заведующего сектором источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин в том же институте Н. И. Павленко в 1975 г.

301

Поликарпов В. В. От Цусимы к февралю… С. 88–89, 112.

302

Там же, с. 85–86.

303

Там же, с. 90, 112–113; Saunders D. Russia in the age of reaction and reform, 1801–1881. London/New York 1992. P. 127, 136–137.

304

Поликарпов В. В. От Цусимы к февралю… C. 113; см.: Haumann H. Kapitalismus im zaristischen Staat 1906–1917: Organizationsformen, Machtverhältnisse und Leistungsbilanz im Industrialisierungsprozeß. Hain, 1980. S. 65–69, 143–144; Ders., Unternehmer in der Industrialisierung Rußlands und Deutschlands. Zum Problem des Zusammenhangs von Herkunft und politischer Orientierung // Scripta Mercaturae. 20. 1986. S. 157, 159; Hildermeier M. Bürgertum und Stadt… S. 17, 47–51, 234–246; Keller A. Die Handwerker… S. 66–68.

305

См.: Бугаева С. Я. Вклад В. В. Адамова в концепцию «нового направления» в исторической науке // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2, Гуманитарные науки. 2010. N 3 (79). С. 263–265; Побережников И. В. Проблема полиморфизма…; Дальнейшее развитие концепции многоукладности в рамках теории модернизации привело к появлению новых терминов. И. В. Побережников предлагает использовать понятие анклавно–конгломеративного типа развития, введенное А. Д. Богатуровым и А. В. Виноградовым (Побережников И. В. Протоиндустриализация как субпроцесс… С. 16–17; см.: Богатуров А. Д., Виноградов А. В. Модель равноположенного развития: варианты «сберегающего» обновления // Полис. 1999. № 4. С. 60–69; Они же. Анклавно–конгломератный тип развития. Опыт транссистемной теории // Восток–Запад–Россия. М., 2002. С. 109–128).

306

См.: Балашов Л. М. Кинешма прежде и теперь. Историко–краеведческий очерк. Кинешма, 1999. С. 24–29, 39–50.