Полная версия

El profesor mediador del aprendizaje

b) Buscar formas de multiplicar la concertación y asociación con las familias, los círculos económicos, el mundo de las asociaciones, los agentes de vida cultural para lograr una noción de “sociedad educativa” en la que se ofrecen múltiples ocasiones para formarse.

c) Organizar la vida de los docentes de modo que tengan la obligación de perfeccionar su arte y de aprovechar las experiencias realizadas en las distintas esferas de la vida económica, social y cultural.

d) Es indispensable posibilitar la incorporación del profesor en trabajos de equipo que garanticen el camino de la mejora de la calidad educativa.

e) Favorecer la apertura y el constante enriquecimiento del profesor por los intercambios y asociación entre profesores e instituciones.

f) Asegurar un clima de diálogo y buena relación con las organizaciones de la profesión docente, esforzándose en superar el carácter puramente corporativo y laboral (Delors, J., 1996: 176).

Cambio metodológico

Aludimos a “la teoría genética como fuente de inspiración de métodos de enseñanza”, que, partiendo de la concepción constructivista del conocimiento, postula la teoría genética con el fin de elaborar propuestas relativas a la metodología de la intervención didáctica (Coll, C., 1989: 34).

Encontramos explícitas alusiones a “los métodos a emplear en la nueva educación” (Gento, S., 1987: 103), donde se subraya la necesidad de acomodar toda metología a unos determinados principios:

a) Individualización o personalización que asegure el acompañamiento y tutorización, que se acomodan al ritmo de aprendizaje y a las necesidades individuales.

b) La participación que motiva, responsabiliza a todos los implicados en el acto educativo y crea vínculos enriquecedores en todo el proceso.

c) La apertura al cambio de herramientas y reajuste de los ritmos y planes establecidos.

El complejo mundo de los aprendizajes exige unas transformaciones metodológicas peculiares para cada situación y acordes con la pedagogía diferencial y las didácticas especiales. Por ello “la metodología didáctica debe enfocarse desde la perspectiva de la promoción de actitudes positivas hacia:

• el aprendizaje continuado, más allá de la conclusión de los estudios formales;

• la innovación en el propio trabajo;

• la conexión entre la investigación, el desarrollo y las aplicaciones;

• el trabajo en equipo;

• la necesidad de contribuir a poner la tecnología al servicio de la problemática social y de la dignidad humana” (Vázquez Gómez, G., 1987: 70).

Tedesco anota el desafío de la colaboración y la intercomunicación entre los profesionales de la educación: promover la cohesión entre las instituciones educativas a partir de elementos comunes presentes en el proyecto de cada institución. La nueva articulación entre la autonomía de los establecimientos y la necesaria cohesión entre ellos es el concepto de red. El motor de la revolución actualmente en marcha... es un conjunto de técnicas, de modos de organización y de instrumentos relacionales (Tedesco, J. C., 1995: 156).

El nuevo perfil de profesor

El profesor es la pieza clave de todo el sistema educativo. El nuevo papel de la educación y el conocimiento en la sociedad supone redefinir también el papel de los educadores. Girou nos previene en nuestro intento: “Toda tentativa de formular de nuevo el papel de los educadores ha de empezar con la cuestión general de cómo se ha de contemplar el cometido de la instrucción escolar. Personalmente, creo que la necesidad de contemplar las escuelas como esferas públicas democráticas es central para una pedagogía crítica viable. Esto significa que las escuelas se han de ver como lugares democráticos dedicados a potenciar, de diversas formas, a la persona y a la sociedad” (Girou, H. A., 1997: 34).

Otra idea fuerza de dónde debe partir la definición de la nueva identidad del profesor nos la brinda Esteve en su conocido estudio en torno al ¡malestar docente!, apuntando a una toma de conciencia general de la identidad del educador: “nuestra sociedad y nuestros profesores necesitan redefinir los valores en los que creen, los objetivos por los que trabajan y el tipo de hombre que quieren formar” (Esteve, J. M., 1987: 12).

Rasgos indispensables del profesor en su acción pedagógica

La formación del maestro se va definiendo cada día con más complejidad, pues se le van asignando misiones que la sociedad o la familia relegan de sus cometidos; por esta razón se van añadiendo con más frecuencia rasgos que antes se quedaban en un segundo orden. Encontramos distintos repertorios de cualidades indispensables del maestro:

• Competencia pedagógica.

• Madurez y estabilidad emocional.

• Conocimiento de la materia que debe enseñar.

• Comprensión de los procesos de desarrollo del niño.

• Preocupación y respeto hacia las personas de los alumnos.

• Capacidad de adaptación al equipo docente.

• Toma de conciencia de escuela, situada en su marco social.

• Espíritu abierto y dinámico (Freeman, J., 1993: 204).

Pero no basta con quedarnos con listas exhaustivas de virtudes, que el maestro debe poner al servicio de las capacidades del alumno, si no vamos al fondo de los problemas que más deterioran la identidad de los docentes: su desmotivación, la pérdida de sentido y prestigio social de su trabajo, la falta de puntos referenciales en los criterios y valores, la incertidumbre del futuro de sus metas actuales, etc. (Tedesco, J. C., 1995: 52).

Los niveles de exigencia en la formación han ido determinando en ocasiones un estilo de profesor acomodado, carente de inquietudes y poco creativo. Por este motivo, la formación y actualización psicopedagógica, como propone Coll a propósito de la formación constructivista, “da nuevos recursos al maestro para poder comparar materias curriculares, para elaborar instrumentos de evaluación coherentes con lo que se enseña, para elaborar unidades didácticas, etc. Paralelamente, aporta criterios para comprender lo que ocurre en el aula; por qué un alumno no aprende; por qué esa unidad cuidadosamente planificada no funcionó; por qué, a veces, el profesor no tiene indicadores que le permitan ayudar a sus alumnos” (Coll,C.,1995:20).

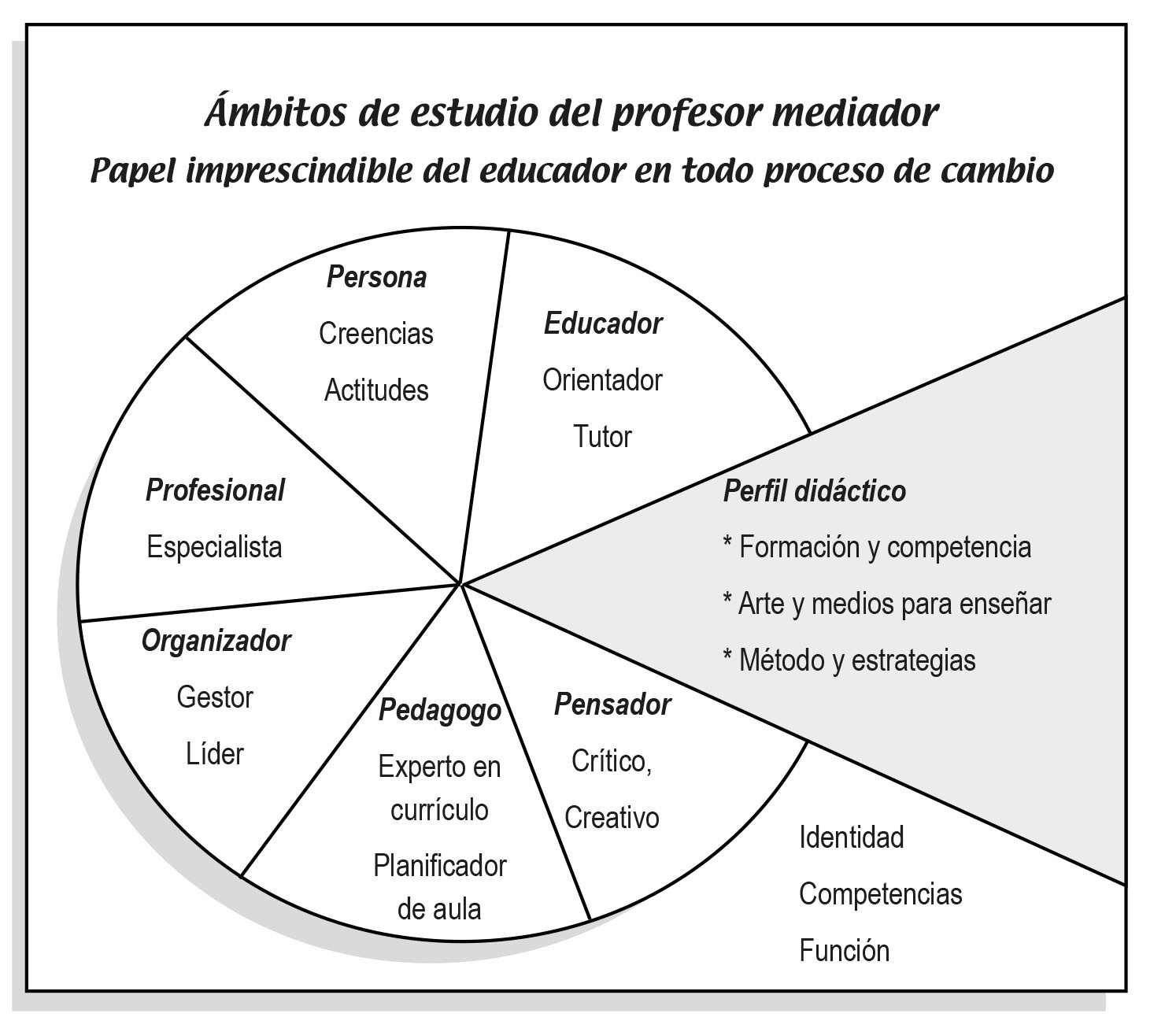

De entre todos los posibles campos de estudio del profesor-mediador nos quedamos tan sólo con su rol en la interacción didáctica, en cuyo contexto va a plasmar su identidad y forma de entender la educación.

Atendiendo al papel estricto de organizador de los aprendizajes en el aula que el profesor realiza, encontramos tres funciones diferenciadas: a) el modelo organizador-observador, en él el profesor es transmisor de conocimientos, planifica y organiza las actividades; b) el modelo observador-facilitador permite a los alumnos elegir el qué, cómo y cuándo del proceso de enseñanza-aprendizaje; el profesor se limita a atender las demandas de material o de información que se precisen, y c) el modelo observador-interventor en el que el profesor crea situaciones de aprendizaje con las condiciones necesarias para que el alumno llegue a construir el conocimiento (Martín, E., y Ferrandis, A., 1992: 36).

Pero, más que fijarnos en la necesidad de una mayor profesionalización, nos dice Tedesco que parece más oportuno identificar las principales características del trabajo docente en el marco de los nuevos desafíos educativos. Partiendo de esta consideración propone una serie de rasgos

a) El educador debe sentirse plenamente implicado en el equipo docente, desde la elaboración del proyecto educativo hasta la gestión, negociación, enseñanza, evaluación, investigación, etc.

b) Debe promover la innovación, rompiendo el inmovilismo con compromisos concretos y participación activa en los dominios de su especialidad.

c) Fortalecer los ámbitos donde tiene lugar la formación básica. Esta formación básica demanda mayores niveles de profesionalización, especialmente pedagógica.

d) La evolución acelerada del conocimiento precisará estar muy cerca de donde se produce y se utiliza el conocimiento. Se prefiguran dos sectores de docentes: los “docentes básicos”, encargados de la formación de la estructura cognitiva y personal, y los “docentes especializados”, responsables de la formación en determinados campos.

e) Militancia y compromiso de los docentes con los objetivos de la tarea educativa. Participar en la elaboración del proyecto del centro, adhesión a sus principios y entrega en la tarea de formar la persona de los alumnos en el marco de una propuesta democrática implica asumir los valores de la democracia en forma activa (Tedesco, J. C., 1995: 165).

Lesourne, pensando en la sociedad del 2000, cree que ningún otro oficio ofrece, a largo plazo, consecuencias tan importantes sobre el porvenir de la sociedad (francesa), y aventura un diseño del perfil del docente que espera la sociedad del futuro: “deberá ser un individuo reclutado, a la vez, por su saber y por su capacidad para asumir en plenitud la tarea de educador. Un individuo que haya tenido, con bastante frecuencia, otra experiencia profesional y social. Un individuo a quien se le ofrece una tarea de suficiente variedad para que le resulte estimulante. Un individuo con márgenes de iniciativas reales, decidido a sacar partido, tanto del ejercicio personal de su función como miembro del equipo pedagógico de su establecimiento. Un individuo pronto a reconocer que el ejercicio de su profesión supone una evaluación de las actuaciones tanto personales como colectivas y que admite las consecuencias que de la misma puedan extraerse. Un individuo capaz de influir, por su trabajo, en su remuneración y en su carrera. Un individuo abierto a las múltiples dimensiones de la vida social. Un individuo respetado socialmente, como persona y como profesional” (Lesourne, J., 1993: 319).

En su interesante y ameno recorrido por las vicisitudes entre “aprendiz y maestro”, Pozo sintetiza en cinco las funciones profesionales del maestro y describe con ironía estas diversas profesiones del maestro:

a) maestro proveedor o suministrador de conocimientos;

b) modelo de comportamientos a emular;

c) entrenador de sus aprendices;

d) tutor o guía,

e) asesor de aprendizajes o director de investigación (Pozo, J. I., 1996: 332).

La caracterización del trabajo profesional del educador debe estar enmarcada en el nivel de autoestima que siente, en la autonomía, en la capacidad para asumir responsabilidades, con sus ricas facetas de investigador, intelectual, crítico, creativo, transformador, etc. La realidad del sistema educativo configura estos rasgos.

El profesor ideal

Difícilmente podrá sostenerse un constructo que choca con la realidad de la “cambiante función del profesor” (Goble, N .M., y Porter, J. F., 1980: 87), con las limitaciones que impone la realidad y los condicionamientos de actualización y readaptaciones a las competencias cada día más imprevisibles y dispares.

Incluido en el análisis de la eficacia docente, pero desde la perspectiva que juzga el punto de vista de los alumnos sobre el profesor, encontramos dos dimensiones básicas de la percepción del profesor ideal:

a) la dimensión didáctica (que sepa explicar, que sea justo calificando, etc.)

b) la dimensión pedagógica (orientar, motivar), que confirman el perfil básico deseado por los alumnos.

Existen, además, cinco factores o dimensiones en el constructo del “profesor-ideal” que podrían considerarse como el perfil diferenciador y que están asociados a algunas características de los alumnos (sexo, clase social, tipo de centro, rendimiento, etc.). Tales factores o dimensiones son: físico-deportiva; personal y de relación; humorística; de imposición y exigencia y organizativa (Egido, I., et alt., 1993: 62).

El ideal para Stenhouse es convertir a todo profesor en investigador de su propia actuación docente (Stenhouse, L. 1991: 195), de la escuela y de sus propios compañeros, para aumentar progresivamente en la comprensión de su propia labor y en el perfeccionamiento de la enseñanza. El educador aprende cada día, se modifica a medida que quiere estar al nivel que demandan sus educandos, constata los hallazgos de la investigación sobre las experiencias de enseñanza aprendizaje y los incorpora a la práctica docente (Martínez, C., 1993: 50).

Perfil del profesor mediador

Quedaría incompleta la referencia de los constructos revisados, si no incidiéramos en el modelo y el constructo del aprendizaje mediado, desarrollado por Feuerstein (1980) a través del PEI, en el que el paradigma de la mediación determina un estilo de relación educativa, en el proceso de modificabilidad cognitiva estructural de los educandos. La responsabilidad primordial del profesor-mediador es potenciar el rendimiento del educando.

El paradigma mediador (teacher decision making), centrado en el profesor, supone una perspectiva específicamente situada en al ámbito de la enseñanza más que en el ámbito del aprendizaje...

Dejaremos para otro capítulo la minuciosa explicación de los rasgos de este perfil del mediador, al ser él la opción pedagógica que nos orienta en la solución de los cambios que debe realizar el profesor que se enfrenta al nuevo paradigma educacional. Tan sólo ahora hacemos una síntesis de las características del profesor mediador, de la mano de la Pfra. M. D. Prieto (1992: 47):

1. Es un experto, y como tal, domina los contenidos curriculares, planifica, anticipa los problemas y soluciones, revisa las fases del proceso de aprendizaje

2. Establece metas: favorece la perseverancia, desarrolla hábitos de estudio y fomenta la autoestima y la metacognición.

3. Tiene la intención de facilitar el aprendizaje significativo: favorece la trascendencia, guía el desarrollo de estrategias, enriquece las habilidades básicas superando las dificultades.

4. Anima a la búsqueda de la novedad: fomenta la curiosidad intelectual, la originalidad y el pensamiento divergente.

5. Potencia el sentimiento de capacidad: favorece una autoimagen, crea una dinámica de interés por alcanzar nuevas metas.

6. Enseña qué hacer, cómo, cuando y por qué: ayuda a cambiar el estilo cognitivo de los estudiantes controlando su impulsividad.

7. Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: potencia la discusión reflexiva y fomenta la empatía con el grupo.

8. Atiende a las diferencias individuales de los alumnos: diseña criterios y procedimientos para hacer explícitas las diferencias psicológicas de los estudiantes, potencia el trabajo individual, independiente y original.

9. Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: haciéndoles vivir unos valores para que los hagan operativos en su conducta dentro de su realidad sociocultural.

Cabría añadir a este resumen de rasgos del profesor mediador la actitud automodificadora que alimenta el sistema de creencias del mediador, ya que él mismo debe adaptarse, cambiar de procedimientos, planes y recursos para lograr la modificación y la corrección de las funciones cognitivas deficientes en los educandos.

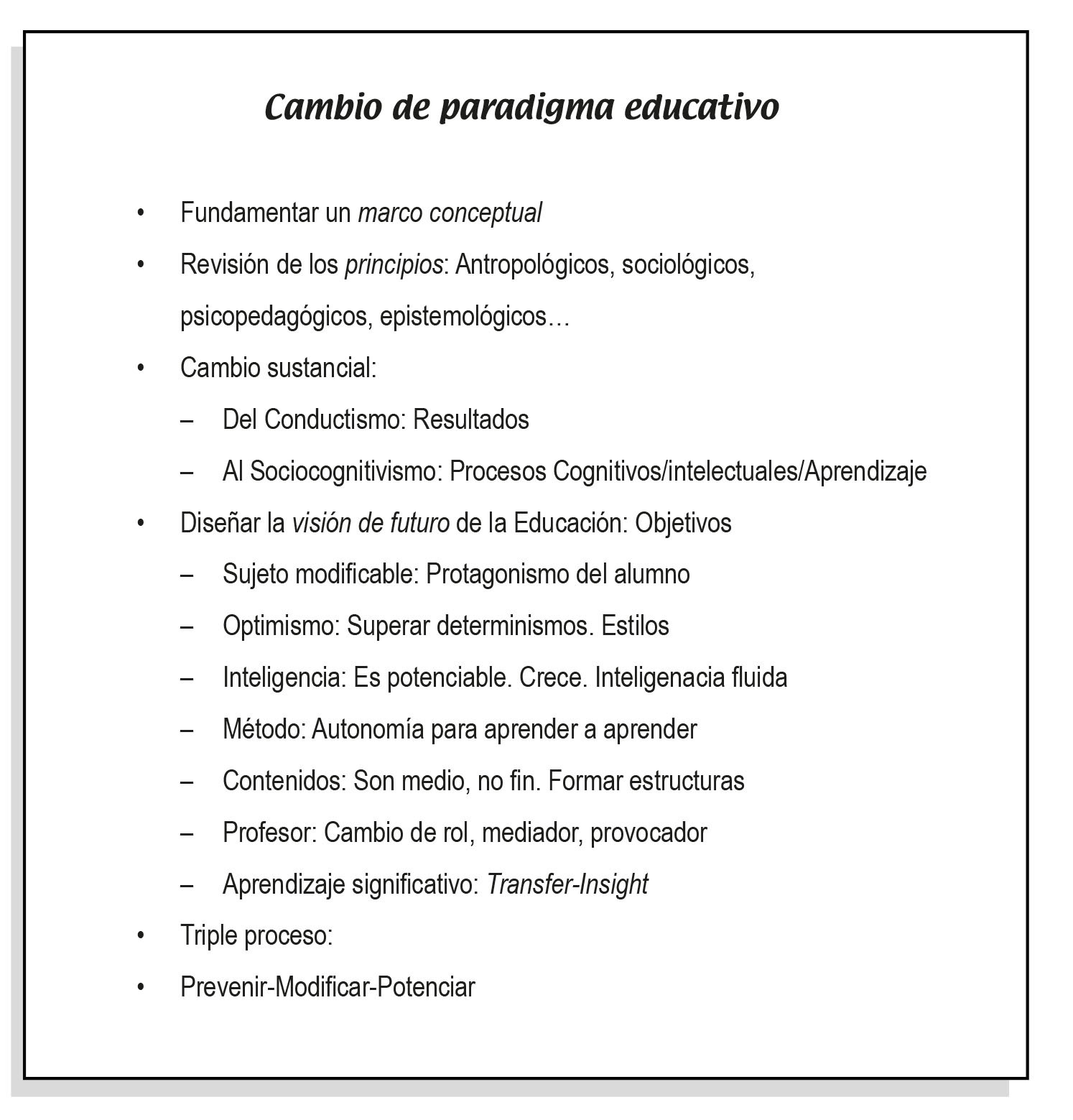

1.4 Conclusión: el camino hacia un nuevo paradigma educativo

La necesidad de formular un nuevo paradigma viene planteada por la falta de validez del marco teórico-práctico utilizado hasta hoy en nuestra práctica docente. Seguimos resolviendo problemas cada día más complejos con el mismo modelo pedagógico del pasado. Todo ello es la resultante de no tener planteado, como sociedad, el tipo de hombre que queremos formar, el perfil de educador que precisamos para esos logros y los medios que vamos a necesitar. Aunque haya amagos de cambio o de incorporar elementos renovadores a nuestra pedagogía, nuestros deseos de cambiar chocan con los condicionamientos estructurales más diversos. Necesitamos cuestionarnos qué aspectos deben cambiar y cuál es nuestra propuesta alternativa al paradigma que tácitamente estamos manteniendo.

En 1962, Thomas Khun (1992) introdujo el concepto de “cambio de paradigma”. Un paradigma es “un marco conceptual que ofrece una visión particular de una realidad. Es, pues, un conjunto explícito de opiniones, de creencias, de valores, de concepciones y de teorías integradoras de una estructura intelectual que permite comprender, interpretar y explicar una realidad o ciertos aspectos de la realidad” (Noiseux, G., 1997: 147). Existen decenas de paradigmas, pero nos interesan especialmente los relacionados con la cognición, el aprendizaje y la intervención educativa.

Dada su importancia en la aportación de nuestro trabajo, no podemos eludir otras definiciones que nos ayuden a entender su amplio significado. Respaldándose en sus hallazgos, Patton define el paradigma como: “Una visión del mundo, una perspectiva general, un modo de desmenuzar la complejidad del mundo real. Como tales, los paradigmas se hallan profundamente fijados en la socialización de adictos y profesionales; los paradigmas les dicen lo que es importante, legítimo y razonable. Los paradigmas son también normativos: señalan al profesional lo que ha de hacer sin necesidad de prolongadas consideraciones existenciales o epistemológicas” (Cook, T. D., y Reichart, Ch. S., 1986: 28). El término paradigma designa un principio, una idea o un conjunto de principios e ideas, un modelo, una aproximación con los métodos a los que las personas de un grupo convienen en adherirse y en los que inspiran su actividad. A nosotros nos van a servir de indicadores para integrar la estructura de nuestro modelo pedagógico implícito.

Un paradigma mediador será, por lo tanto, un referente pedagógico plural, que deberá integrar los elementos de los cinco paradigmas anteriores y los elementos peculiares de la teoría sobre la mediación desarrollada en el PEI del Prof. R. Feuerstein.

Podríamos sintetizar en qué consisten los dos elementos esenciales del nuevo paradigma, siguiendo a Mencía, 1) en dar el protagonismo que ha de tener el alumno en la construcción de los aprendizajes y 2) en la creación de situaciones escolares que respondan a planteamientos de una pedagogía diferenciada. La novedad del paradigma la encontramos, además de situar al educando en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, en los componentes de esa educación diversificadora:

• Se diversifican los espacios para encontrar ámbitos favorables de estudio, dentro y fuera del mismo centro educativo.

• Se diversifica el tiempo en función del tipo de trabajo y de los ritmos de aprendizaje.

• Se diversifican los objetivos formativos, atendiendo a las capacidades y logros que se observen sistemáticamente en los educandos.

• Se diversifican los libros de texto y el material documental y didáctico para atender a los estilos cognitivos y a las posibilidades de los alumnos.

• Se diversifican los proyectos personales de los alumnos, adaptándolos tanto al nivel de inicio como de progresiva realización y según sus ritmos y aprendizajes (Mencía, E., 1993: 54).

Ante este panorama nos formulamos la decisiva cuestión: ¿qué deberán hacer las escuelas para asumir este cambio paradigmático? La respuesta anticipatoria de Fogarty nos propone siete caminos de solución a este desafío:

• Centrar el curriculum en formar habilidades de pensamiento.

• Cambiar la modalidad metodológica, acercándolo a un método cooperativo donde estén presentes las técnicas informáticas.

• Controlar el uso de los medios electrónicos en las aulas.

• Poner énfasis en el desarrollo del equipo –staff– para la formación en programas que busquen la calidad.

• Crear redes con otros centros e instituciones y colaboradores de la educación.

• Reestructurar e impulsar las experiencias de aprendizaje.

• Reconocer que los instrumentos de hoy deben reestructurar la escuela del futuro, pero hay que preparar ese futuro ya, desde ahora, con voluntad (Fogarty, R. y Bellanca, J. En Costa, A., 1992: 22).

A modo de conclusión sobre el cambio paradigmático que proponemos, resaltaremos la necesidad de recuperar el sentido de la misión educativa de toda la sociedad. Siendo conscientes del componente utópico que tiene la educación, la idea de perfección y de mejora de las personas nos remite a la dificultad de concretar las metas y objetivos que debemos ambicionar, así como a los límites del trabajo educativo y a los medios para realizarlo. No podemos perder de vista el impacto de los aportes tecnológicos sobre el conocimiento y sobre el aprendizaje, en particular. El educando inicia una etapa de formación que se prolongará toda su vida, por lo tanto, debe adquirir unas habilidades precisas para “aprender a aprender” constantemente.

El cambio metodológico ha de basarse en la aceptación del potencial humano de cada persona. Las estructuras escolares deben estar en función de las necesidades, de los ritmos y las diversas capacidades de los alumnos. Escuela y sociedad deben estar más unidas tanto en la búsqueda de los medios para aprender, como en el logro de los fines últimos de la educación y la incorporación de los educandos a la vida social y laboral. La participación de la familia y de la empresa en los distintos momentos del aprendizaje debe ser cada día mayor.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.