Полная версия

El profesor mediador del aprendizaje

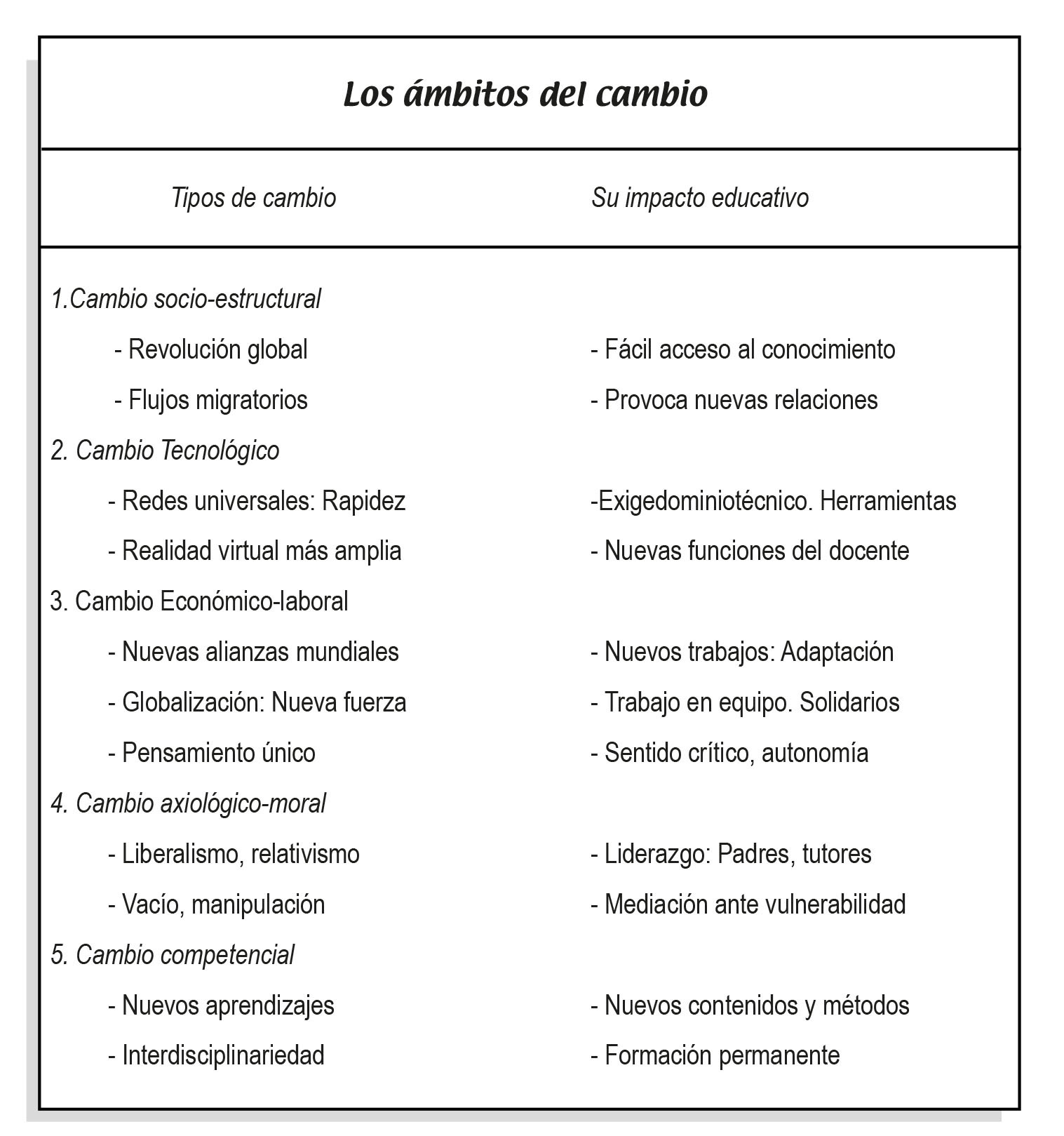

El peso de la crisis proviene de una revolución social de imprevisibles alcances. Tedesco hace referencia a un artículo sobre las nuevas tecnologías, de la revista Newsweek: “La revolución social no ha hecho sino comenzar y ya nos abruma. Ha dejado atrás nuestra capacidad de control, ha convertido en obsoletas nuestras leyes, transformado nuestras costumbres, desordenado nuestra economía, reordenado nuestras prioridades, redefinido nuestros puestos de trabajo, incendiado nuestras constituciones y cambiado nuestro concepto de la realidad”. Idea que coincide con la tesis de H. Toffler, para quien “el actual proceso de cambio social constituye nada menos que una revolución global. Así pues, no estamos ya ante un cambio social profundo, sino ante la aparición de una nueva forma de vida sobre la tierra” (Toffler, A., 1990).

El impacto de nuevas tecnologías

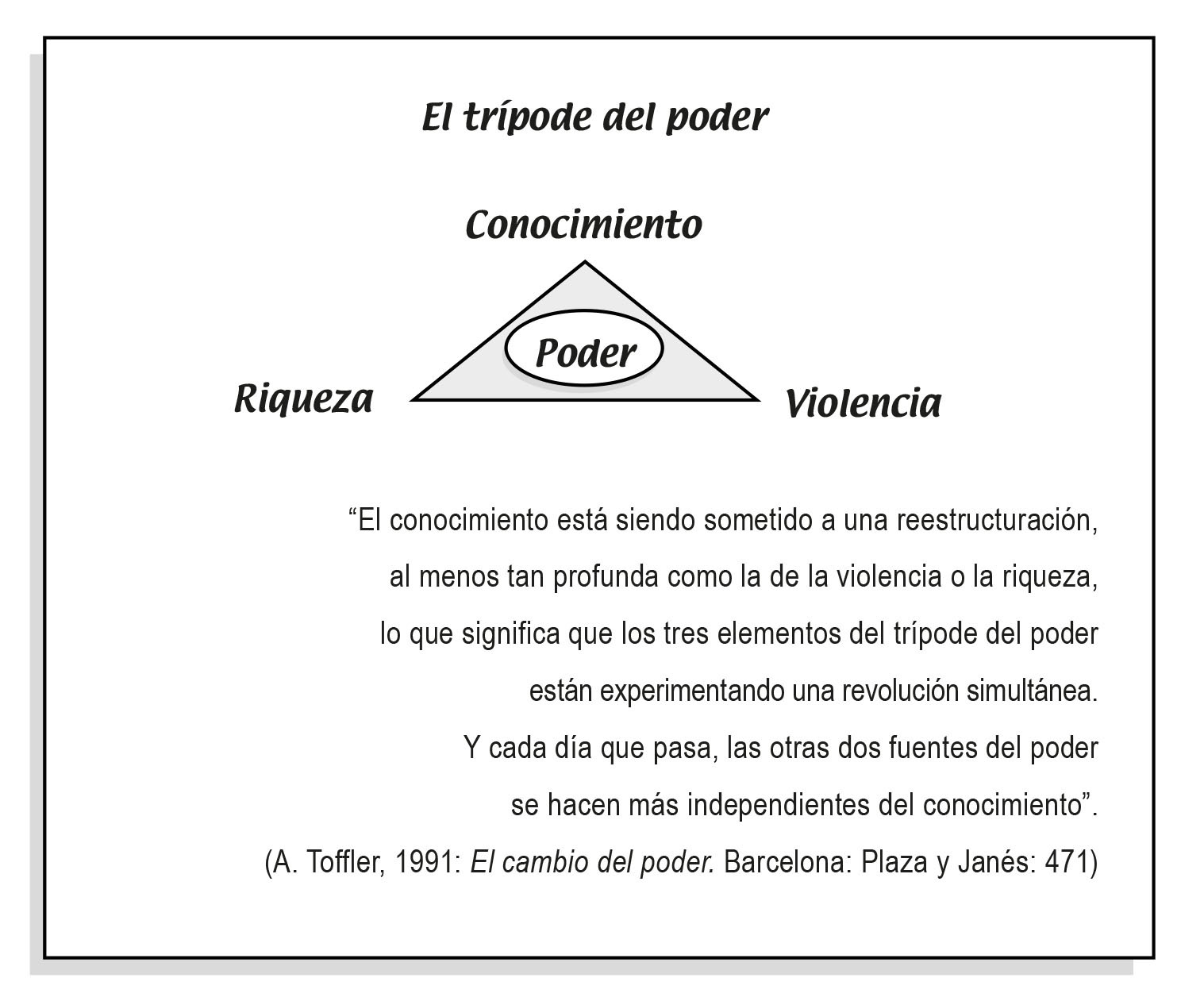

El análisis de la industria del conocimiento nos da nuevas pistas para conocer la característica esencial del cambio hacia la nueva economía. El conocimiento tiende a desplazar los factores clásicos de producción: la tierra, el capital y el trabajo. Afirman los expertos que la era de la información dirige la economía, que el origen de la nueva economía es el microprocesador, pues la capacidad de los chips se duplica cada dieciocho meses. La globalización de la economía, nuevo paradigma de este fin de siglo, es la expresión más evidente del cambio. El empequeñecimiento virtual del mundo, alcanzado gracias a la mayor rapidez y menor costo de los transportes y las comunicaciones, y la desaparición de las barreras arancelarias, son las fuerzas económicas más importantes de nuestro tiempo. “Es obvio que un cambio estructural tan importante arrastra consecuencias igualmente considerables sobre la educación”, afirma Benegas, quien tras comentar la falacia de la compartimentación de la educación tradicional, subraya: “En la escuela del mañana, los estudiantes serán sus propios instructores con programas de ordenador como herramienta, y en todo caso deberán pensar en aceptar su propia responsabilidad acerca del aprendizaje continuo” (Benegas, J., 1995: 16).

Sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y en la educación reflexiona también Delors en su renombrado estudio y llega a la conclusión de que “están causando una verdadera revolución que afecta tanto a las actividades relacionadas con la producción y el trabajo como a las actividades ligadas a la educación y a la formación” (Delors, J., 1996: 198).

Si el análisis de los problemas se hace desde distintos criterios, sociológico o pedagógico, se perciben nuevos problemas. El referente de otros países de nuestro entorno cultural, la valoración de las titulaciones, las exigencias de la propia Reforma y las competencias para el empleo, etc., nos permiten encontrar nuevas razones para un cambio educativo y casi una ruptura con el viejo modelo de escuela, como sugiere el Prof. Mencía: “Los principios psicopedagógicos fundamentales, asumidos por la Reforma, como son el concepto de aprendizaje activo y personal del alumno, la necesidad de una pedagogía diferenciada adaptada a individualidades heterogéneas y que implica la mayor flexibilidad metodológica, exigen cambios tan profundos en la práctica educativa escolar de todos los niveles que suponen un nuevo modelo de escuela” (Mencía, E., 1993: 45).

La baja calidad educativa

J. Lesourne enumera, en su amplio análisis de la educación francesa, los seis interrogantes cualitativos, que también siguen sin resolverse en la educación española: El fracaso escolar, la democratización, la calidad de la enseñanza, el reclutamiento y la formación de los docentes, la relación entre la enseñanza general y la enseñanza técnica, el acceso a la enseñanza general y la enseñanza técnica, el acceso a la enseñanza superior (Lesourne, J., 1993: 88). Este complejo enunciado de problemas nos sitúa ante un sistema educativo en crisis, carente de flexibilidad y autonomía, para el que Esteve busca una respuesta: La crítica social sobre la lentitud de cambio del sistema de enseñanza va a continuar mientras éste no consiga mayor agilidad estructural. Es imposible una respuesta rápida ante las cambiantes demandas sociales, con sistemas educativos centralizados, organizados sobre los modelos napoleónicos de un sistema unificado, que no podrá nunca gestionar con eficacia unos efectivos profesores que hay que contar con cifras de cientos de miles, distribuidos por un territorio nacional de extensión considerable, en el que la diversificación de los problemas educativos es cada vez mayor. El gran problema de la educación en la próxima década es el de la calidad de la enseñanza (Esteve, J.M. 1996: 276).

“¿Sobre qué hipótesis, en cuanto al futuro, debería elaborarse en este dominio la política escolar?” Contemplando sólo algunas dimensiones problema: al fenómeno de las inmigraciones, el paro, la realidad multicultural, plurilingüe y multirracial de los países, Lesourne responde que deberían reforzarse algunos aspectos de la educación: como la iniciación a los derechos del hombre, la puesta en evidencia de valores laicos que deberían aceptar todos los ciudadanos, el aprendizaje de la lengua, leída y escrita, una mayor flexibilidad pedagógica en las clases...

Los problemas educativos concitan las mayores inquietudes, como ya se puso en evidencia en el informe dirigido a la nación estadounidense, por la Comisión Nacional para la Excelencia de la Educación, con el fin de contribuir a la clarificación de los problemas que aquejan a la educación americana y proporcionar soluciones para los mismos. Nos interesa este estudio porque detecta el peligro (Estados Unidos: una nación en peligro, es el título del informe) de un mediocre desempeño educativo en una sociedad fuertemente competitiva. Como si se tratara de una confesión ante la evidencia y adelantándose a una posible calamidad, los expertos afirman: “Se trata de que estos hechos (miedo a los países competidores) significan una nueva distribución de las capacidades y conocimientos a nivel mundial. El conocimiento, el estudio, la información y la inteligencia especializada son las nuevas materias primas del comercio internacional y están expandiéndose por el mundo... Un alto nivel de educación colectiva resulta fundamental para una sociedad libre, democrática y para el desarrollo de una cultura común, especialmente en un país que se enorgullece de su pluralismo y libertad individual” (Informe 1985: 139). Pero lo interesante es encontrar una serie de indicadores concretos del peligro y los medios propuestos para salir de la amenaza. Remitimos a los resultados de la evaluación internacional de la OCDE, a través del programa PISA (Program for International Student Assessment) y comprobar la situación de cada país en los indicadores de calidad educativa analizados en sus documentos.

Resistencia del profesorado al cambio

Para algunos analistas, pensar en cambios escolares es una auténtica osadía (Bouyssou, G., Rossano, P., y Richaudeau, F., 1996), viendo el peso que tienen los métodos tradicionales. Muchos maestros sienten terror a los cambios de contenidos, que les sacan de sus seguridades, de sus repetitivas programaciones. La informática ha llevado el pánico a muchos maestros, impotentes ante la novedad de los artefactos tecnológicos. La dedicación de tiempo extra a la actualización y formación permanente ha puesto cuesta arriba el cambio para muchos profesores que precisan dedicar decenas de horas en cursos de actualización.

Carencia de actualización metodológica

Si cambiar estrategias de aprendizaje puede resultar fácil, no es lo mismo cuando se trata de cambiar de método. Generalmente, la preparación proporcionada por los Centros de Apoyo al Profesorado ha sido más un trámite y un maquillaje que una actualización metodológica. El método integra todos los elementos del sistema pedagógico dinamizador del aula. Ocurre que cada profesor sigue utilizando para enseñar los recursos de su propia experiencia de aprendiz.

1.3 Los cambios necesarios en la educación

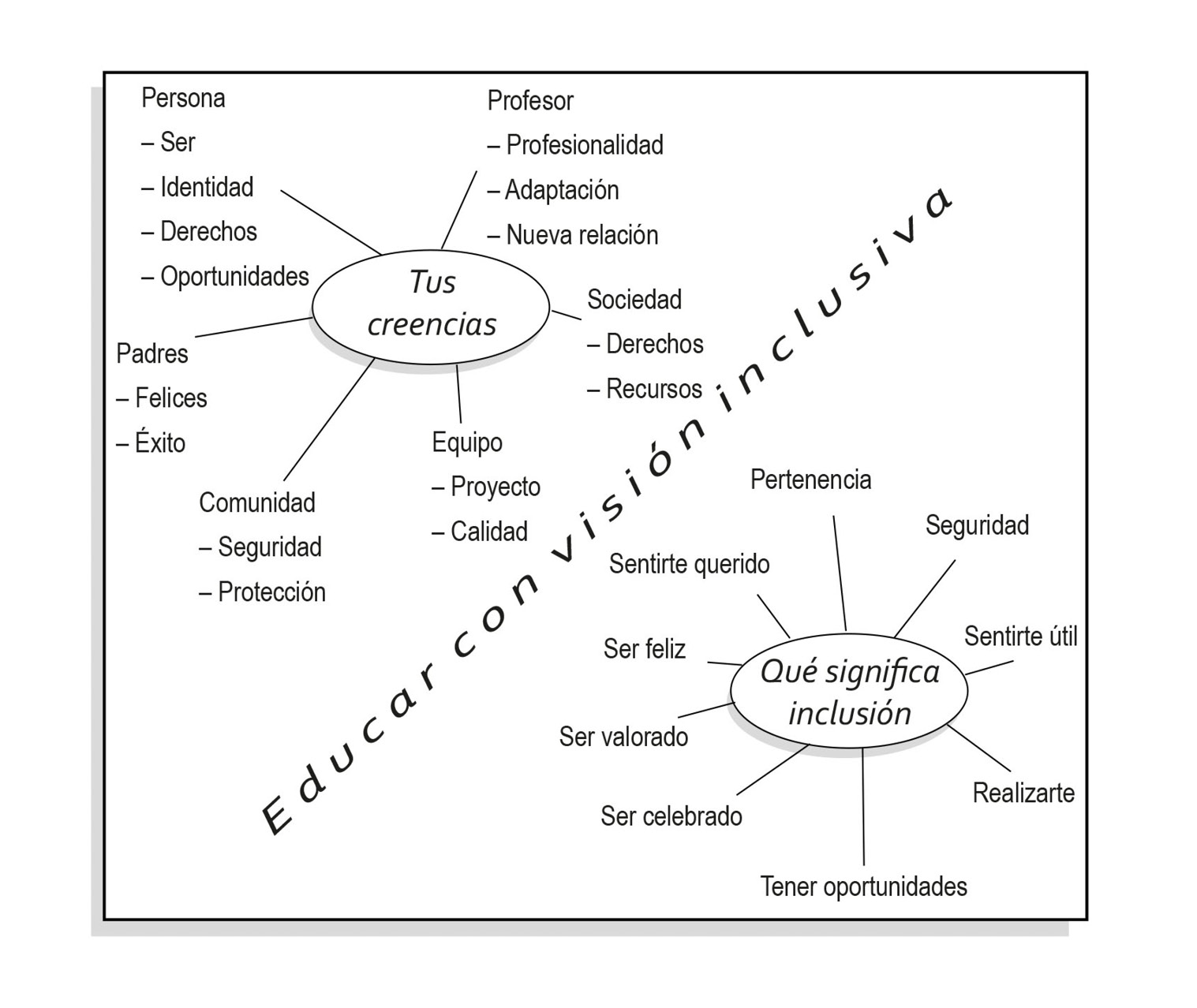

Los logros más importantes de la humanidad respecto de la educación constituyen una serie de derechos que van expandiéndose y consolidándose sin cesar. En razón de los distintos procesos de estas conquistas, los cambios educativos deberán entenderse en cada contexto sociocultural.

La misma sociedad, en su dinámica innovadora, en su búsqueda de soluciones a los problemas que cada día le acucian, crea situaciones límite, crisis imprevistas. Con un sentido globalizador e integral de los conflictos que se generan, toda la sociedad necesita unir fuerzas responsablemente y movilizarse para buscar soluciones a una problemática mundial de desfase humano, así definida por el Club de Roma, para expresar “la distancia que media entre la creciente complejidad y nuestra capacidad para hacerle frente”. Hoy debemos enfocar todos los problemas desde la interdisciplinariedad, por las enormes implicaciones que salpican a otros temas. Se trata de “redes de viejos y nuevos problemas que se refuerzan mutuamente. Es prácticamente imposible trazar un mapa de esta complicada red de problemas. En términos generales, mientras, a primera vista, el progreso continúa, la humanidad ha empezado a perder terreno, en estos momentos atraviesa por una fase de declive cultural, espiritual y ético, si es que no existencial..., convirtiendo así el desfase en un abismo” (Botkin, J., W, Elmandjira, M., y Malitza, M., 1979: 15).

A lo largo del tiempo vienen coexistiendo una serie de factores que, a juicio del Profesor Delval, hacen precisas reformas profundas en la educación: a) factores sociales, en referencia a lograr sociedades democráticas: que todos tengan acceso a la educación y a los recursos comunes, etc., b) ampliación de los contenidos y los conocimientos que se transmiten en la escuela, y c) llegar a un mejor conocimiento del mecanismo de aprendizaje y de desarrollo del niño” (Delval, J., 1992: 8). Nos explicita después los cambios sociales, que podrían resumirse en:

• Inserción de la escuela en el ambiente que la rodea, facilitando la participación de maestros, padres y otros adultos del entorno en la actividad escolar.

• Cambio de la actividad escolar hacia el análisis de la realidad en vez de hacia la transmisión de conocimientos.

• Cambio de la estructura de las escuelas para convertirlas en centros de recursos para el aprendizaje. “Las aulas deben transformarse en laboratorios desde los cuales se pueda analizar la realidad” (Íd., op. cit.: 15)

.

Pretender una enumeración de los problemas sería interminable, por ello nos referiremos sólo a los que tienen directa incidencia en el ámbito educativo. Unos tienen un alcance cuantitativo y otros cualitativo. A estos se refiere Lesourne, cuando enumera los problemas más frecuentes: “el fracaso escolar, la democratización, la calidad de la enseñanza, el reclutamiento y la formación de los docentes, la relación entre la enseñanza general y la enseñanza técnica, el acceso a la enseñanza general y la enseñanza técnica, el acceso a la enseñanza superior” (Lesourne, J., 1993: 88).

Hay todo un conjunto de limitaciones educativas y problemas institucionales y profesionales, que repercuten en un abandono casi total del educando, al ser relegado a un lugar secundario entre las preocupaciones educativas, que generan problemas de fracaso y lento desarrollo en todo su ser. Toda esta serie de carencias básicas de ayuda, de orientación y de estímulos dan lugar a otros tantos síntomas que R. Feuerstein aglutina con el nombre de síndrome de privación cultural o carencia de experiencia de aprendizaje mediado (Feuerstein, R., et alt., 1980: 13). La educación debe cambiar radicalmente en este doble sentido: reconocer el rol insustituible del profesor-mediador y devolver al educando su total protagonismo en la construcción de sus conocimientos y en su desarrollo integral. La renovación educativa precisa de mediadores que propicien la experiencia de aprendizaje mediado, ayuden a cada alumno a despertar su potencial dormido y aprendan a utilizarlo con toda intensidad en su vida.

¿Qué elementos escolares necesitan ser cambiados?

Surgen las más diversas respuestas, provocadas por las urgencias y prioridades, aunque debajo pervivan unas metas muy concurrentes. Gran parte de las propuestas de cambio apuntan al profesor, a la profesionalidad pedagógica, a la praxis y metodología del aula (Wise, A. E. en Sergiovanni, T. J., 1989: 305). Las más recientes experiencias evaluativas reflejan una carencia en los procesos y en las coherencias metodológicas de los equipos pedagógicos. Difícilmente se puede renovar la educación si no se logra instaurar una filosofía cooperativa y de equipo que marque procesos continuados en todas las etapas de la educación.

Recorreremos algunos de los problemas que requieren soluciones o cambios en profundidad, y su relación con nuestra propuesta de un nuevo paradigma educativo.

Los cambios en el sistema educativo

Ante todo nos debemos preguntar: ¿Por qué el cambio o la necesidad de un nuevo modelo de escuela? Los intentos de renovación de la educación se proponen objetivos más ambiciosos, logros más altos de calidad, eliminación de las causas del fracaso o del abandono escolar, al tiempo que se intentan mayores cotas de calidad y la ampliación del acceso a niveles más elevados de formación entre la población. Las motivaciones apuntadas anteriormente nos remiten a otras causas que determinan la diversidad de los cambios.

Tratando de sintetizar las consecuencias del cambio educativo, el Profesor Mencía afirma que el nuevo modelo de escuela pasa por romper con el viejo, apuntando estas tres rupturas:

a) Lo primero es esa idea que hoy tienen la mayoría de los profesores de que lo más importante en clase es su enseñanza, lo que ellos dicen, lo que hacen, lo que piensan, lo que deciden, lo que organizan. Pues bien, el profesor tiene que romper con esa idea, tiene que salir de ese error y admitir que lo más importante es el aprender de los alumnos, lo que estos descubren, lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, lo que proyectan y organizan, con la ayuda, orientación y mediación del profesor, que actúa desde un segundo plano.

b) Los profesores, los alumnos y toda la sociedad necesitan romper con la idea de que el principal cometido de la escuela es transmitir conocimientos.

c) Es necesario romper, desde el punto de vista de la práctica docente, con los actuales módulos organizativos de espacios, de tiempos y de modos de hacer, para dar lugar a la diversidad educativa y a la implantación de una pedagogía diferenciada (Mencía, E., 1993: 52).

César Coll analiza aquellos elementos que han impedido la innovación escolar y propone una serie de “medidas para estimular y promover un interés social constante por la mejora de la calidad en la educación:

• definir con claridad lo que la sociedad espera de la educación escolar;

• establecer un currículo básico para todos los alumnos y fijar las condiciones de opcionalidad curricular;

• asegurar una buena formación inicial de los profesores y ofrecerles oportunidades adecuadas para continuar y profundizar su desarrollo profesional;

• prescribir unas formas de organización y funcionamiento de los centros escolares que sean sólidas, ágiles y flexibles;

• asegurar a todos los centros los recursos materiales, técnicos y humanos necesarios;

• supervisar el rendimiento de las escuelas con el fin de garantizar unos resultados satisfactorios, identificando las que no funcionan o forzándolas a mejorar;

• y, por encima de todo lo anterior, proteger el ejercicio responsable de la autonomía y la libertad de acción de todos y cada uno de los centros escolares” (Coll, C., 1990: 73).

Se han dado las respuestas más diversas a la cuestión sobre los cambios que deben producirse en la escuela. Ante la diversidad de problemas siempre encontraremos situaciones nuevas y complejas, por eso Husén propone los dos requisitos previos a cualquier cambio educativo: “contar con profesores competentes y comprometidos y disponer de recursos, tanto materiales como culturales, contando siempre con el apoyo de los padres” (Husén, T., 1987: 29).

Son muchos los educadores que participan de la convicción del Profesor Luis Alberto Machado, el impulsor del Proyecto Inteligencia en Venezuela, cuando habla de instaurar en cada centro la “revolución de la inteligencia”, donde a los niños se les enseñe a pensar cada día, como una materia específica (Machado, L. A., 1975: 118). El anhelo de cambio de la escuela sólo podrá realizarse cuando cambie el papel del alumno en ella.

El cambio curricular

Al tratar del currículo nos acercamos a la comprensión de la enseñanza obligatoria, a la comprensión de la escolarización y a los mecanismos de selección y planificación de los contenidos en relación con una cultura. Currículo y sociedad tienen una influencia recíproca, de ahí el sumo interés que tiene el estudio de los determinantes de los contenidos de los currículos en relación con el pensamiento educativo y la formación básica para las profesiones. Como nos dice Gimeno Sacristán, citando a Kemmis: “La misma ordenación del currículo por parte del Estado es una forma de intervenir en la diferenciación laboral-profesional, separando por especialidades y jerarquizando por ocupaciones” (Gimeno Sacristán, J. y Pérez Gómez, A., 1989: 190).

La nueva era del conocimiento sitúa a la educación en el centro mismo de la sociedad, pero con una proyección abierta, pues la educación debe prolongarse a lo largo de toda la vida, como compañera del desarrollo incesante de la persona. Valores y saberes deben conjugarse en total armonía, presidiendo la maduración integral de cada ser. J. Delors resume los pilares de la educación a cuatro tipos de aprendizaje:

a) aprender a conocer,

b) aprender a hacer,

c) aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás,

d) aprender a ser (Delors, J., 1996: 96).

¿Cuáles son los contenidos de la educación ante la sociedad futura? La proyección europeísta y mundial de los conocimientos impone hoy una opción curricular flexible, acorde con los cambios vertiginosos de los saberes y el acceso fácil a las fuentes de la información. Se impone la lógica apertura cada vez mayor de los programas para que puedan tener mayor vigencia al concluir el período de formación. Coombs propone que “los contenidos curriculares prioritarios han de ser aquellos que, además de resultar relevantes para el futuro, promuevan el desarrollo de destrezas básicas fundamentales y conduzcan a la preparación del individuo para la asimilación de aprendizajes polivalentes” (Coombs, P. H., 1987: 18). Explicita estos contenidos en tres bloques: a) contenidos en el ámbito del conocimiento, b) contenidos en el ámbito de las destrezas y c) contenidos en el ámbito de las actitudes.

La revisión de los programas de enseñanza tratan de verificar su pertinencia y actualidad, como proyectos de formación y preparación de los educandos para su inserción en la vida social. Hoy se proponen cuatro ejes de trabajo en la reformulación de los currículos:

a) Llenar las lagunas de los programas, descubiertas en la práctica y con el paso del tiempo.

b) Repensar la estructura de los programas: Todo debe estar articulado con coherencia, evitando la simple yuxtaposición, para articular una nueva arquitectura de los programas según los objetivos interdisciplinares propuestos en cada etapa escolar.

c) Saber identificar lo esencial: Los programas tienden a encontrarse en aquellos elementos que aportan lo nuclear para la formación de competencias, con miras a posibilitar la movilidad de los estudiantes por distintos centros de formación, la preparación para estudios superiores, el acceso al trabajo y la integración del sujeto en la sociedad.

d) Asegurar la adquisición de unas competencias clave. Ser competente consiste en saber activar, en una situación dada, los conocimientos y las experiencias adquiridas. En el simposio sobre “Competencias clave para Europa” se nos presenta un amplio repertorio (40 items) en torno a habilidades genéricas como: aprender, buscar, pensar, comunicar, cooperar, emprender, adaptarse (Consejo de Europa, 1996: 44).

Redefinir los objetivos educativos

Las utopías en educación descienden a las realidades concretas para definir hacia dónde quieren encaminarse y qué logros deben obtener y evaluar. Por eso se ha llamado a la pedagogía la ciencia de los objetivos. Sin embargo, las múltiples realidades educativas requieren una adecuación de los objetivos y de las finalidades últimas elegidas. Ante una juventud en riesgo, ante unos grupos humanos excluidos, privados de cultura, en situaciones límite de pobreza o cargados de deficiencias madurativas, los objetivos deben acomodarse a cada situación real.

La calidad siempre será relativa y se deberá medir por el logro de los objetivos adecuados a las circunstancias: Para hacer frente a los retos del siglo xxi, sería indispensable asignar nuevos objetivos a la educación y, por consiguiente, modificar la idea que nos hacemos de su utilidad. Una nueva concepción más amplia de la educación debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, actualizando así el tesoro escondido en cada uno de nosotros... la realización de la persona; que toda ella aprenda a ser..., aprenda a conocer, aprenda a hacer y aprenda a vivir con los demás (Delors, J., 1996: 96).

Actualización del Profesorado

Formación permanente de los educadores

Nos hallamos ante el tema crucial para asegurar toda transformación educativa. Existe una clara convicción en los investigadores de potenciar la formación de los educadores para poder garantizar la calidad del proceso educador. Como muy acertadamente señala Pérez Gómez, la función del docente y los procesos de su formación y desarrollo profesional deben considerarse en relación con los diferentes modos de concebir la práctica educativa (Pérez Gómez, A. I., en Gimeno Sacristán, J., 1995: 399).

Por lo tanto, las perspectivas desde las que debemos contemplar la formación inicial y permanente del profesor son diversas, según que consideremos la preparación y expansión de una profesión como actividad artesanal, como una ciencia aplicada y una técnica o bien si la consideramos como una actividad crítica y al docente como a un profesional autónomo que investiga reflexionando sobre su práctica. Siguiendo a Pérez Gómez, encontramos cuatro enfoques formativos:

a) Formación académica, en su doble vertiente enciclopédica y comprensiva de transmisión y asimilación de conocimientos.

b) Formación técnica, vista como modelo de entrenamiento, como preparación para la toma de decisiones, para el conocimiento profesional. Encontramos aquí una dimensión fundamentadora para hacer del maestro un investigador con bases firmes en una formación universitaria especializada.

c) Formación práctica que capacite al educador para una actividad compleja, en la que interactúan múltiples agentes en los más diversos escenarios y con un proceso que evoluciona a través del tiempo de forma imprevisible.

d) Formación para la construcción social de la persona. Un enfoque enraizado en las bases mismas de la educación y en las finalidades últimas de todo proceso educativo: que el educando sepa darse un proyecto de vida, con actitudes, valores y destrezas que le permitan adaptarse a las situaciones laborales y sociales imprevistas.

Al final del análisis del “personal docente en busca de nuevas perspectivas”, Delors apunta estas pistas formativas y recomendaciones:

a) Reconocimiento de la labor del maestro, pues sabiendo que es muy diversa la situación psicológica y material de los docentes, es indispensable revalorizar su estatus para que la “educación a lo largo de la vida” cumpla su misión clave en nuestra sociedad.