полная версия

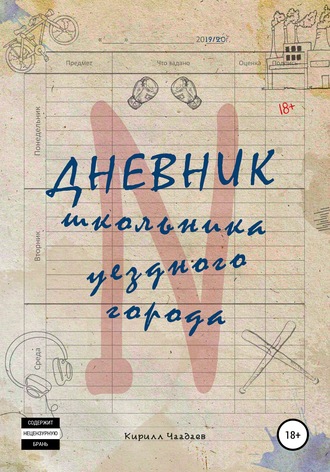

полная версияДневник школьника уездного города N

«Нет. Наверное…» – ответил я Ане.

На экране всплыло:

«Из-за этого у тебя было такое странное поведение в последнее время?»

Просто сказать «да» не поворачивался язык. Точнее, пальцы не опускались на буквы клавиатуры. Но стоило ли отвечать правду? От неразрешимой дилеммы меня спасла учительница по русскому. Именно здесь она стала вытряхивать из меня ответы на какие-то дурацкие тесты, я ее не слушал, а она сказала, что экзамен определит всю нашу будущую жизнь, и ее накрыла истерика. Отвечать Ане мне уже не пришлось.

21 мая 2020. Четверг

Так странно, я тут понял, что школа вот-вот кончится. Осталось два дня. Сегодняшний – уже выдохся, дальше пятница, два выходных и… Финал. Конец детства. Открывай дверь в лето, запасайся одуванчиками – хранилищем ностальгии – и, переступив порог дома, в который больше не вернешься, с зажатым в кулаке маховиком времени смело шагай в наружность.

В голове не укладывается. Кажется, совсем недавно – буквально за одним поворотом реки времени – я сел за парту в новой школе, и этот день, когда все кончится, болтался где-то впереди далеко за горизонтом событий. А теперь он наступил. То есть наступит в понедельник. Два дня – ничтожно малый срок. Хотя некоторые и в один умудряются запихнуть целую жизнь…

Когда нас переводили на дистанционное обучение, мы все думали, что это временно. А оказалось, для нас – навсегда. Такое странное тягучее ощущение, будто нас отправляют на последнем пароходе в неведомое и, возможно, недружелюбное будущее, и хочется в последний раз, обернувшись, взглянуть на уплывающие вдаль берега, но, когда высовываешь нос за борт, понимаешь, что проспал погрузку – пароход уже дрейфует в открытом океане. Все-таки одиннадцать лет мы ходили в школу – с настоящими стенами, крышей, доской и партами, к которым можно было прикоснуться руками, а закончили ее в виртуальном классе.

Может, это такой знак судьбы, типа мир на пороге виртуализации: границы реальности стерты, где правда, где ложь – неизвестно, так что вот вам от школы последний урок: умейте жить в онлайне.

Понимание, что вот-вот закончится какой-то большой и очень важный период жизни, пришло ко мне сегодня на последнем уроке истории, когда Наталья Алексеевна сказала, что теперь не ей учить нас истории, а нам самим создавать ее.

– Очень жаль, что мы не можем попрощаться с вами как следует с последним звонком. Мы – я имею в виду школу, – сказала Наталья Алексеевна. – Тем более мы выпускам вас в такое непростое время. Но свое напутственное слово я все же хочу сказать. Знаете, эта эпидемия… Этот вирус… Он ведь затронул в основном старшее поколение. У меня есть ощущение… Он как будто провел черту. Будто какие-то невидимые законы истории говорят, что наше время закончилось, а нашему обществу требуется обновление. Я верю, что вам удастся изменить мир к лучшему. Мы тоже пытались… – тут она запнулась и попыталась незаметно вытереть выступившие слезы. – У нас получилось не все… Я только надеюсь, что когда вы спросите с нас за наши ошибки… Вы вспомните, что мы старались научить вас не повторять их…

Не договорив, она расплакалась. Я и сам едва не прослезился, потому что почувствовал, как сильно мне будет не хватать ее уроков. Мне захотелось приободрить ее, типа «мы не подведем» и «можете на нас положиться» – в голову почему-то лезли только дурацкие штампы из фильмов. Я, конечно же, ничего не сказал.

После уроков под влиянием слов Натальи Алексеевны, или встречи с Костей на прошлой неделе, или обоих событий сразу я решил покончить с одним делом, которое уже давно якорем висит у меня на шее.

Долго я откладывал этот разговор с Сашей. С самого двадцатого марта два месяца назад, когда мир еще был прежним. По понятным причинам, тогда я не мог с ней объясниться. Не то, чтобы я оправдываюсь… Сейчас, конечно, те события не выглядят столь драматично, но тогда – черт – я ведь думал, что убил человека!

Может, стоило поговорить сразу, как я пришел в себя. Но что бы я сказал? Правда, я и сейчас не знаю. Но сейчас другое дело. Сейчас Саша и Миша… У них там что-то происходит: любовь во время чумы, на расстоянии в карантинной изоляции, или типа того.

В этом есть что-то ироническое. Звучит как синопсис: «Миша, с первого класса влюбленный в Сашу, только под конец последнего школьного года добивается, о чем мечтал одиннадцать лет, но оба они вынуждены сидеть дома, разговаривая исключительно по видеосвязи, без возможности прикоснуться друг к другу». Наверное, об их любви можно было бы написать книгу или еще лучше – снять фильм в формате скринлайф, получить миллион Оскаров или стать известным писателем в жанре young adult, а потом направо и налево раздавать автографы, сетуя, как сильно меня потрясла их история.

Ладно, признаю: мой сарказм неуместен. Это черная зависть. Или досада. Или скорее стыд. Стыдно, что я зачем-то тянул и обманывал, вместо того, чтобы сразу сказать правду.

Может, сегодняшние Сашины слова попали в цель. Не знаю… Перед звонком казалось, что пофиг. Просто надо поставить точку. Объясниться. Или вроде того. Получилось так себе.

Чтобы до нее дозвониться, я попросил телефон у мамы. С моего не удавалось – Саша, видимо, отправила меня в «черный список». Попытка объясниться провалилась.

Во-первых, Саша не была настроена на «конструктивный» диалог. Во-вторых, мне стоило отрепетировать свою речь… Или хотя бы придумать, что говорить, потому что, когда Саша взяла трубку, и из динамиков донеслось «алло» ее мягким голосом, я запнулся, то есть я секунд двадцать молчал, пока Саша, раздраженная, едва не положила трубку. Только тогда я выдавил:

– Саш… прости…

Ну а что я должен был сказать? «Прости, меня обуяли бесы» или «у меня случилось помрачение рассудка» или как в таких случаях выражались герои Достоевского, Толстого, Тургенева и прочих умельцев красиво изъясняться? У меня так не получилось. Я сбивчиво бормотал что-то несуразное, пытался как-то оправдаться, но все впустую. Не дослушав меня, Саша на повышенных тонах перебила:

– Знаешь что! Мог бы набраться смелости и по-мужски сказать, что бросаешь меня, а не прятаться и не вести себя как мудак!

Еще какое-то время динамик телефона помолчал, и Саша положила трубку. Потом я зачем-то позвонил Мише, причем с того же маминого телефона. Он меня не узнал, а когда я представился, ощутимо занервничал: постоянно покашливал и звуком «э» тянул паузы между слов.

Здесь я допустил ту же ошибку – не подумал, что буду говорить.

– С Сашей не очень получилось… – сказал я.

Миша непонятно застрочил, запинаясь и, наверное, активно жестикулируя руками. Из его сбивчивой речи я понял, что он вроде как чувствовал себя виноватым – типа увел у меня девушку и все такое, а я ведь хотел говорить совсем о другом. Точнее, я сам не знал, о чем хотел говорить…

– Ну… сам понимаешь… – постоянно повторял Миша.

Я мотал головой, забыв, что он меня не видит.

– Слушай, я правда не хотел, чтобы все так получилось… – сказал он.

– Как?

– Ну… ты сам понимаешь…

В общем, диалог с Мишей тоже не сложился. Мы промучились минут пять, пока разговор окончательно не выдохся, и оба замолчали. Я попытался дружелюбно спросить, как вообще у него дела, но только потом, когда Миша, тяжело дыша, словно с пробежки, коротко ответил «нормально» и резко замолчал, я понял, насколько нелеп мой вопрос.

– Ну ладно. Звони, если что. Буду рад слышать, – сказал я и от неискренности так перекосился, будто в рот напихали мешок недозревших лаймов.

– Да, будем на связи! – так же бодро отрапортовал Миша.

25 мая 2020. Понедельник

В наших с Аней разговорах по телефону она часто говорила о путешествиях. В отличие от меня она уже много где бывала. Я иногда задерживал дыхание, чтобы лучше слышать ее голос из динамиков старенького китайского смартфона, закрывал глаза и с ее слов пытался представить разные места нашей планеты, которые она описывала по памяти – чаще всего из Франции.

– В мире нет места лучше! – возбужденно говорила она, когда речь заходила о Париже.

А я слушал ее рассказы про этот город, о котором знал только со слов Хемингуэя и из фильмов Вуди Аллена и Жана-Пьера Жёне, и думал, что для меня это такое же мифическое место, как Нарния или академия Шармбатон. Аня возбужденно описывала картины из музея Орсе, говорила о Елисейских полях и Триумфальной арке, о недавно сгоревшем соборе Парижской Богоматери, о Саде Тюильри, Латинском квартале и Парижском Диснейленде…

– Когда все закончится, тебе обязательно надо там побывать! – несколько раз повторяла она.

Я улыбался, кивал, хотя она не могла меня видеть, и непременно со всем соглашался. А сегодня мы решили встретиться.

Точнее, сначала был последний день школьных занятий. Он не сильно отличался от предыдущих. Разве что учителя поздравляли нас с окончанием «этого долгого пути длиною в одиннадцать лет» и «началом нового этапа в вашей жизни». К зуму даже подключилась директриса и сказала, что «передает нас новому учителю, имя которого жизнь!» Я не удержался и заржал. Уж до чего бывает я пафосно пишу в своем блоге (за что мне потом стыдно), но до такой абсурдной высокопарщины я еще не доходил.

А потом – все. Получили итоговые оценки, и последний урок – их сегодня поставили всего два – последний урок кончился.

Я еще какое-то время сидел перед уснувшим ноутбуком и пытался хоть на чем-нибудь сосредоточиться. Что делать дальше? Понятно, что впереди месяц подготовки к экзаменам, и сами экзамены, и поступление в университет – это я умом понимаю, но вот по ощущениям… Пока не верю. Представить себе, что пройдет лето, наступит сентябрь, а я не пойду в школу как обычно, как одиннадцать предыдущих раз… Нет, это невозможно!

Я немного побродил по пустой квартире, не зная, куда прислониться, и, ткнувшись в окно, простоял так еще минут тридцать, глядя на макушки тополей возле реки. За ними маячила полосатая труба завода. Так что дальше? Тополя, поглаживаемые ветром, кивали и кланялись, а труба продолжала стойко торчать над ними.

Позвонила Аня. Она тоже маялась от безделья. Сказала, что не может в такой день сидеть дома, и предложила встретиться. Я возразил, что карантин.

– Ты телевизор, что ли, смотришь? Протри свои розовые очки от пыли! – засмеялась она. – Его уже неделю как никто не соблюдает.

Официально режим самоизоляции продлен еще на неделю, но уже с прошлого понедельника всех выгнали на работу и люди табунами шатались по улицам.

Я натянул маску на лицо, всунул руки в одноразовые перчатки и отправился на встречу с Аней.

Мы гуляли по набережной Кубани. Солнце сквозь деревья светило нам в спины. От реки тянуло прохладой. Ветерок подергивал Аню за волосы – она все время убирала их за уши. Ее ресницы порхали над медицинской маской. Иногда мы останавливались, склонившись над перилами, любовались медленным течением. Оно бежало тут тысячи лет до нас и, наверное, продолжит свой бег еще на тысячи лет вперед. В нем чувствовалась неумолимая сила.

– Как думаешь, что будет дальше? – спросила Аня.

Она, накручивая на палец черный локон, смотрела на реку и улыбалась.

– Дальше будет лето, – сказал я.

Вдали белым вздутым пузом с красной черепичной крышей сверкала плотина.

– В смысле у тебя есть какой-то план или типа того?

Я засмеялся, представив, как подобно Джокеру из «Темного рыцаря», картинно, добавив в голос брутальной хрипотцы, отвечу: «Разве я похож на человека, у которого есть план?» Но мой смех резко оборвался – я вдруг вспомнил, что еще недавно у меня был план, и, слава богам, он провалился.

– Нам бы только ночь простоять, да день продержаться, – тихо пробормотал я в маску.

Аня не услышала. Я стянул маску на подбородок, чтобы она не мешала говорить. Аня завороженно смотрела на противоположный берег. Там в заводи купалась бурая птица с взъерошенными перьями на маленькой головке. Она на мгновение как бы ныряла и одновременно лупила крыльями по воде, потом отскакивала на каменистый берег, оглядывалась и снова ныряла.

– Знаешь, а мы бы могли сделать это лето самым лучшим, – сказала Аня, коротко взглянула на меня и, быстро заморгав, вернулась к созерцанию птицы. – Последнее школьное лето.

Птица нырнула еще раз, потом внезапно, без какого-либо предупреждения скакнула вверх по склону, и еще раз, словно не птица, а кузнечик – глаза не успели заметить, как она мгновенно упорхнула.

– Потом универ… поступление…

– Ты все так же собираешься на международные отношения? Строить карьеру дипломата или кого там из них дрессируют…

– Родители хотят.

– А ты?

– Я, да… – растерянно сказала Аня.

Она отвернулась от реки, сняла маску и, запрокинув голову, подставила лицо ветру.

– Ты же рисуешь, – сказал я.

– О-о-о, – протянула она.

Дерево качнулось, ветка, загораживавшая солнце, отклонилась в сторону – на Аню упал свет. Она зажмурилась и отодвинулась.

– «Ты должна научиться зарабатывать на жизнь», – сказала она, изображая грубый мужской голос. – «Тебе нужно попасть в хорошее общество. Знаю я этих твоих – только и делают, что причинное место к красной площади прибивают и в футбольные матчи на самом интересном прерывают».

– Покажи свои рисунки, – сказал я, шагнув в пятно света.

Меня на мгновение ослепило.

– Еще чего. Это личное! – преувеличенно возмутилась она

Ветер затих – дерево вернулось назад, снова загородив собой солнце. Я стоял лицом к реке. Аня – спиной. Она опустила голову. Ее волосы покачивались в нескольких сантиметрах от моего лица. Плечи касались друг друга. Она повернулась ко мне. Мы встретились взглядами. В носу защекотало тонким запахом духом.

– Как же я их покажу? У меня нет с собой.

Я пожал плечами.

– Тогда опиши словами. Я сам их нарисую у себя в голове.

Она засмеялась.

– Я люблю картины, – сказал я.

– Я тоже, – почти шепотом ответила она.

Снова подул ветер. Подхватив прядь Аниных волос, он бросил их мне в лицо. Аня вновь засмеялась и убрала волосы за ухо. На перила рядом с моей рукой опустился воробей. Уставившись на меня, он два раза мигнул своими маленькими глазками-бусинками, потом мигнул на Аню и так же внезапно исчез, как секунду назад появился.

– А как насчет тебя? – спросила Аня.

– Меня? – растерялся я.

– Да! Мою судьбу мы определили. Из меня получится Сальвадор Дали в юбке или вроде того. А ты чем будешь заниматься?

– Я… просто…

– Может, ты пишешь стихи?

– О, нет. Только не стихи.

– Жаль, я бы почитала.

– Правда?

– Так, значит, пишешь?

– Да нет же!

– Тогда что?

Желая услышать ответ, она вся подалась вперед – казалось, она вот-вот порхнет ко мне, как оторванный с дерева лист, и я, конечно же, ее поймаю… Точно не знаю, как это произошло, но в этот момент мы поцеловались. Поцелуй длился недолго и получился каким-то неуклюжим. Уже в следующую секунду между нами лежало полтора метра пропасти.

Отвернувшись друг от друга, мы молча смотрели на противоположный берег. Аня бросала на меня косые взгляды, и краем глаза я видел, как она улыбалась. Сам я потерял контроль за лицом. От улыбки свело скулы.

Аня засмеялась и сказала:

– Что ты делаешь? Тут повсюду вирус!

– Что я делаю? – возмутился я. – Это что ты делаешь?

Полтора метра пропасти мгновенно исчезли. Мы снова поцеловались.

Потом мы еще долго, держась за руки, бродили по берегу реки. Тут Аня призналась, что я понравился ей с самого начала, с того первого дня, как нас посадили вместе за одну парту. Я от удивления едва не выпалил: «Так почему же ты вела себя как стерва?!» – но благоразумно промолчал.

– Представляешь, что я чувствовала, когда вы с Сашей начали встречаться, – сказала Аня и добавила. – А потом… Я знаю, так думать плохо, но я ничего не могла с собой поделать… Потом, когда вы поссорились или что там у вас произошло? И ты куда-то пропал… И говорили, чуть ли не сходишь с ума… В душе я ликовала. Я ругала себя за эти мысли, но продолжала радоваться. Прости. Тебе было очень плохо?

Мы остановились рядом со скамейкой. На другом берегу набок заваленное дерево окунало листья в воду. Река продолжала стремительно нестись мимо нас. Я смотрел на Аню. Ее ресницы дрожали. Из глаз, казалось, вот-вот хлынут слезы.

Наверное, не позвони у нее телефон, не отвернись она тогда, я бы вывалил на нее все свои внутренности – я бы выдал все: про себя, про блог и про историю с бомжом… Мне до смерти требовалось излить, наконец, душу, выдавить накопившийся внутри гной – очиститься и обновиться. Но к счастью, ей в этот момент позвонили.

Извинившись, она отошла не несколько шагов в сторону. Я сел на скамейку. По телефону Аня разговаривала долго, иногда повышая голос, иногда замолкая, только кивала. До меня долетали едва распознаваемые обрубки слов. Небо заволокло белой пленкой облаков. Прямо над головой пленка как будто потрескалась, и тонкий разрыв заполняла густая синева.

Вернулась Аня. Сказала, что ей срочно надо бежать закончить одно дело, которое никак нельзя решить по телефону. Я проводил ее до остановки. Перед тем, как сесть в автобус, она, улыбаясь, сказала:

– Вечером я тебе позвоню.

26 мая 2020. Вторник

Вчера после свидания с Аней, точнее, после того, как я, описав его в дневнике, выложил текст в блог, произошло кое-что важное. Не знаю, правильно ли использовать слово «важное» в этом контексте. Мой внутренний писатель вопит, что это «общее место»: так писать нельзя, но я устал употреблять слова вроде «страшное», «ужасное», «жуткое». Честно говоря, я вообще чувствую себя истощенным.

Забавно, девять месяцев назад я начал вести этот дневник, и на вопрос самому себе «зачем» я отвечал, что хочу стать писателем. Не знаю, насколько этот ответ правдив. Меня он тогда вполне устраивал. А сегодня я вдруг подумал, что, кажется, больше не хочу.

Вчера, оставив запись в блоге, я пошел в гостиную, где мама с отчимом смотрели телик. Я сел с краю дивана и уставился в экран вместе с ними. Там крутили какую-то чушь. Наверное, со стороны сцена выглядела умилительно, как в каком-нибудь дурацком семейном ситкоме – там всегда показывают одну и ту же комнату с диваном, на котором по вечерам вся семья собирается залипать в телик. Не припомню, чтобы мы когда-нибудь так делали. Вчерашний день – исключение.

Я находился под впечатлением от встречи с Аней и не мог в одиночестве дожидаться ее звонка. Поэтому я молча сидел в гостиной вместе с мамой и отчимом и пялился в телевизор, даже не пытаясь понять, о чем там рассказывают. Идиотская передача, в которой орущие друг на друга люди пытались распутать клубок своих взаимоотношений, закончилась тупиком, и после нее запустили вечерние новости. На экране замелькали белые врачебные халаты. Я услышал, как отчим произнес:

– Сейчас хоть полегче стало. Самый ад был в начале мая.

Мама с ним согласилась, хотя сказала, что и сейчас нелегко.

– Поскорей бы все кончилось. У меня больше нет сил. Я так хочу отдохнуть.

– Ничего-ничего, – подбодрил отчим. – Бог даст, мы хоть чему-нибудь научимся из всей этой истории.

Сюжет о врачах плавно перетек в сериал о советской школьнице, которая мечтает стать летчицей, но отчим, видимо, все еще прокручивал в голове воспоминания о начале мая, потому что вслух, ни к кому конкретно не обращаясь, а как бы в пустоту, сказал:

– У меня один в машине умер.

После долгой паузы он вдруг обратился ко мне.

– Не довез, представляешь, – сказал он глухим голосом.

Его глаза неприятно блестели, будто он под наркотой и не соображает, что говорит. В руках он держал бутылку «Балтики» и больше сегодня ничего не пил. Не могло же его так развести после нескольких глотков.

Он не отрывал от меня взгляда, и я из вежливости спросил, куда они ехали.

– Было указание сверху всех тяжелобольных везти в Ставрополь. Его не довез. Умер в дороге.

И потом он добавил фразу, которая ножом полоснула меня по сердцу.

– Хоть и бомж, а все человек.

У меня перехватило дыхание. Несколько минут я, инстинктивно пытаясь скрыть свое замешательство, дышал мелкими резкими вдохами, маскируя их под зевки. Я сам не понимал почему. Потом до меня медленно дошло. Осторожно, будто боясь собственных слов, чуть ли не по слогам я спросил, имеет ли он в виду, что это был бомж.

Отчим, увлекаемый потоком телевизионного эфира, пребывал уже далеко от своих прежних мыслей. Он непонимающе тряхнул головой.

– Ну тот человек, который умер по дороге, – пояснил я.

– А-а-а, да. Бездомный.

Я сделал еще одно усилие – оно далось мне с невероятным трудом.

– У него был гипс?

Отчим задумался. Несколько секунд вспоминал. Я слышал, как у меня в горле бухало сердце. Отчим сказал:

– Кажется… Да… Да, точно был. Он с загипсованной ногой еще два места занимал.

В глазах у меня потемнело. Я встал с дивана, коротко бросил «иду спать» и, цепляясь рукой за стены, не замечая вопросов отчима «все ли нормально», направился в свою комнату.

Мне казалось, будто меня предали. Будто кто-то, какие-то гребаные высшие силы специально издеваются надо мной. Все было бессмысленно. Отчаяние – единственное, что я тогда чувствовал. Он все равно умер, а значит, в этом мире нет ни капли справедливости. Зачем тогда все это было нужно? Зачем?! Ничего не имело смысла. Ничего.

Я пытался позвонить Ане. Я хотел ей рассказать. Я больше не мог держать в себе. Руки тряслись. Пальцы не слушались. У меня не получалось выбрать ее имя в списке контактов на телефоне. Большой палец елозил по экрану. Номера телефонов впустую скользили вверх-вниз. А когда она позвонила сама, я не нашел в себе сил ответить. Телефон выпал из рук. Он верещал и вибрировал под стулом. Затем умолк.

Некоторое время я просидел в темноте и тишине своей комнаты. За окном повисла ночь. Мать с отчимом, измотанные рабочей неделей, уснули глубоким тяжелым сном. Я зачем-то прокручивал в голове всю свою жизнь от первого, самого раннего воспоминания, когда в детском саду на «веселых стартах» я упал и в кровь разодрал колени, и до того момента на шестнадцатиэтажке, когда я, чувствуя животом парапет, висел головой вниз. Тогда и вправду все могло кончиться.

Я понял, что даже если дозвонюсь до Ани, не смогу ничего рассказать. Я вообще не смогу кому бы то ни было сказать вслух все, что со мной произошло тогда на шестнадцатиэтажке, или в сгоревшем доме, или еще раньше – в прихожей этой самой квартиры… Тогда я решил написать ей.

И вот странность: я не мог набрать ее номер телефона – так дрожали пальцы – но как только они опустились на клавиатуру ноутбука, тут же уверенно и без дрожи принялись выстукивать буквы.

Я писал всю ночь, и сообщение переросло в письмо. Перед его отправкой я пошел на кухню закипятить воду для пятой чашки кофе. Вернувшись, прилег на кровать дожидаться, когда запищит чайник. И меня вырубило.

Проснувшись сегодня днем далеко за полдень и открыв ноутбук, я увидел: текст получился совсем о другом. Он вылез из меня как бы сам собой. Без моего ведома. Забавно, мне потребовалось девять месяцев, чтобы, наконец, написать его.

Первой пронесшейся в голове мыслью было: «Удалить!» Удалить немедленно, безвозвратно и больше никогда не вспоминать о его содержимом. Но я не удалил. Тогда-то я и подумал, что больше не хочу становиться писателем. Может, никогда не хотел.

Письмо Ане я не стал отправлять. Вместо этого я выложу его сюда следующим постом. А после… Думаю взять паузу. Позвоню Ане. Приглашу ее на свидание. В конце концов, эпидемия почти кончилась, а лето только начинается. Последнее школьное лето.

26 мая 2020. Из неотправленного письма

С чего начать? Начинать всегда тяжело. Пустой лист бумаги сам по себе неприятен, а когда решаешься выложить ему самые грязные тайны, его белизна сводит с ума.

Началось все с выпавшего птенца… Да, пожалуй, именно с него я и начну. Пусть он станет отправной точкой. Тот день, когда я нашел птенца, не был каким-то особенным, но он крепко отпечатался в моей памяти.

Стояло жаркое лето. Мы с ребятами – Костей, Лешей, Леней и другими с района – беззаботно резвились на речке. Мне было тринадцать. Остальным – чуть больше. Мы прыгали в воду с тарзанки, ныряли с веток деревьев, строили шалаши, представляя их тайными убежищами и командными пунктами, катались на велосипедах и лазили по заброшкам. Так прошло все лето.

Однажды мы купались на речке. Мы забегали вверх по течению, прыгали с деревьев в воду и, подхваченные течением, плыли к заводи с тарзанкой, где вылезали на берег и повторяли заплыв снова. Я почему-то отстал от остальных. Они уже попадали в воду – на поверхности торчали одни только головы – и течение уносило их за поворот реки, а я замешкался, не нырнул со всеми. Мое внимание привлекло какое-то копошение на берегу у самой воды. Тогда я слез с ветки, подошел поближе и увидел крохотного выпавшего из гнезда птенца. Он как-то неправильно дергал крылом – видимо, сломал – крутил головой и жалобно попискивал, а черные глазки не мигая смотрели на меня. Взяв его на руки, я почувствовал, как где-то внутри бешено колотилось маленькое сердечко. Не задумываясь, я подкинул его вверх – хотел добросить до гнезда, но он упал обратно. Из клюва вытекла струйка крови. Маленькие глазки все еще смотрели на меня, а сломанное крыло вздрагивало. Мне стало нестерпимо жаль его. Я понял: он умирает, и меня охватило отчаяние, безысходная тоска от осознания, что я ничем не могу помочь. Тогда я взял камень и, размахнувшись, с силой ударил птенца по голове. В следующий миг я ужаснулся своему поступку. Птенец продолжал шевелиться. Отбросив камень, я убежал подальше от того места, чтобы остальные ребята не видели моих слез.