Полная версия

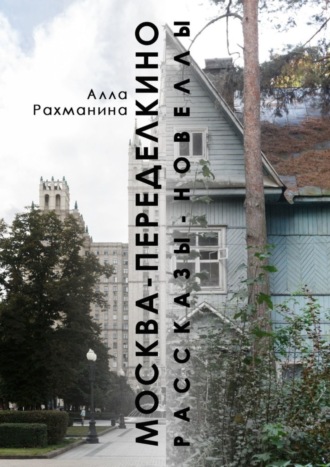

Москва – Переделкино. Рассказы-новеллы

Попали к даме более чем средних лет. Чёрная-пречёрная, как галка, в накинутом на плечи оренбургском пуховом платке, она то и дело передёргивала этими пуховыми, но отменно мощными плечами, словно они мешали ей, а она хотела бы поменять их местами. Чем-то она явно была недовольна: то ли нами, то ли самой собой. Кислейший взгляд похожих на недозрелые сливы глаз.

В гробовом молчании, внимая монологу Юли о моих несметных творческих качествах, властная дама морщилась, словно перед носом её находился некий дурно пахнувший предмет. А кислые сливы её ползали, меж тем, по моим лаковым тапочкам, как бы ощупывали, проверяли на прочность позолоченную цепочку с крошечным скорпиончиком на моей шее. Громко хрустнув напоследок левым плечом – так передёргивают затвор винтовки – начальница отказала нам, и я едва не упала, испуганно попятившись, такой свирепый взгляд она кинула нам на прощанье.

– Понимаешь, дома у неё неприятности, – оправдывалась Юля. – Её муж и её мама не сошлись характерами.

Несколько минут спустя подруга объяснила причину отказа более откровенно: не приглянулась я сливоглазой. Чем именно? Лак, замша, цепочка. И лицо моё, слишком уж беспечальное. Стереть следовало бы с него во время аудиенции телячий восторг, радость, наивную надежду. Позже я и сама поняла, что одежда моя – всё лучшее, импортное кое-что подзаняла у подруг – была неуместна. Следовало принарядиться в нечто полумужское, серо-коричневое – в нормальную униформу совслужащих.

Подумать только, и эта угрюмая, необъятных габаритов немолодая дама возглавляла молодёжные программы! Подобных ей, впрочем, здесь всегда было в избытке. Не очень-то счастливые в личной жизни, матери-одиночки или чаще всего седеющие предпенсионерки. Проштрафившиеся прокурорши. Бывшие школьные учительницы и бывшие воспитательницы детских садов («Ребята, тихо! – хлопком пухлой ладошки по столу пытались они усмирить творческие страсти некоторых. – Сейчас же успокойтесь! Ребята!»).

Да и трудившиеся здесь представители сильного пола являлись когда-то специалистами в самых неожиданных областях. Юристы, архитекторы, геологи. Спелеологи, железнодорожники, шпионы (они же – разведчики).

Попадались и совсем выдающиеся личности. Был, скажем, один такой мужчина-кроссворд – высоченный, под два метра, с огромными кофейного цвета глазами. Поминутно приглаживая, а затем вновь артистично взъерошивая всей пятернёй свою хорошо прополосканную жгуче-синюю шевелюру, он имел обыкновение ходить по ночам с этажа на этаж, проверяя, не спал ли вверенный ему на время дежурства коллектив. Этим его служебные обязанности, кажется, и исчерпывались.

Блестящий знаток всех мыслимых и немыслимых иностранных языков (даже иврита!), тонкий ценитель женской красоты. Проверен был в своей прошлой жизни, по-видимому, настолько, что мог принимать иностранных гостей самого высокого ранга. И очень изящно принимал их, не без лёгкой иронии извиняясь за погнутые в борьбе с крутозамешанными котлетами алюминиевые вилки. Поговаривали, что по сумме знаний, по природному и наработанному уму, быть бы ему генеральным, а не замом. Однако так уж у нас заведено было в те времена. После товарища Джугашвили представители нацменьшинств на главные роли в партийно-служебной иерархии не допускались. От греха подальше. На вторые, третьи – бывало. На первые – нет.

Кстати, именно мужчина-кроссворд и окрестил Юлю женщиной-ребусом.

А тем временем наше с Юлей стремительное путешествие продолжалось. Шансов на продвижение оставалось всё меньше. Я уже не сомневалась: все вокруг знали, что мне было нужно, и старательно, специально унижали, отказывали, словно капризному ребёнку, тянущему ручки к обольстительной игрушке.

И всякая надежда виделась всё более ложной.

Крайне лысый, безреснитчатый человечек, трясущий левой коленкой – хотелось остановить её, прижать к стулу, хотя бы на время разговора, – на полном серьёзе доверительно сообщил нам:

– Ваше трудоустройство вполне реально, – коленка при этом подпрыгнула до подбородка. – Тут неподалёку, через скверик, ресторанчик есть, «Зелёный орангутанг» называется, так вот, вечерком, часиков в семь, после трудов праведных, как вы, согласны, там бы всё и обсудили.

Под занавес – я уже валилась с ног – очередная дверь раскрылась перед нами. Некто белобровенький, как поросёнок, с такой радостью замахал ручками, словно мы с ним с детства были знакомы.

– Нужен, очень нужен нам человек! Нужен редактор, он же корректор, курьер и телефонистка! Приступать – завтра, в девять ноль-ноль. Устраивает это вас, мой юный друг?

Остаток дня и ночь показались тысячелетием.

2

До чего же это было здорово: взбегать на рассвете по ступеням центрального здания!

Шедевр деловой архитектуры, возведённый для нас – нет, лично для меня – финскими умельцами. Всё вокруг сплошь из белого мрамора и муарово-серого гранита.

Как я гордилась, протягивая милиционеру пропуск! Это тот единственный случай, когда мне нравилось быть частицей толпы. Вместе с огромной массой людей втекать в этот стеклянный дворец, в эту святая святых. Я гордилась, но тряслась от страха. Вспоминала, как под сердитое ворчанье подруги заполняла в «личном листке по учёту кадров» ту самую пятую графу.

И всякий раз, когда милиционер цепко вглядывался в распахнутые красные корочки, сердце моё бешено колотилось. Вот сейчас, думала я, всех пропустит, а меня подальше пошлёт. Но нет, не посылал. Наоборот, осчастливливал безучастным кивком – проходи, мол. Доверяет, с ликованием думала я.

Милиционеров было здесь пруд пруди. За каждым коридорным зигзагом, за каждым поворотом стоял навытяжку военизированный паренёк со строгой, неподкупной физиономией, на которой прочитывалась скука, порождённая однообразием службы, усталость, какое-то напряжение. Казалось даже, что достаточно было бы совсем небольшого повода, шороха, нечаянного резкого движения – и вся эта огромная, застоявшаяся рать в серой отутюженной униформе и в фуражках с красными околышами кинулась бы крошить и ломать всё вокруг. Надо же дать выход копившемуся годами непониманию царящей вокруг суеты!

Ах, это бремя чужой славы, чужого творчества… Ах, эти знаменитости, всеми мгновенно узнаваемые, почти доступные…

На две части был разделён здешний мир.

Они – артисты, гости. Мы – работники, хозяева.

Только вот я, мало того, что не артистка и уж точно не гостья, так и в служивую половину как-то не вписывалась. И по возрасту непредпенсионному, и по характеру невыслужливому.

Чтобы получить в скором будущем максимальную пенсию, работники должны были дослужиться до оклада повыше, для чего требовалось совершать всевозможные, почти немыслимые подвиги. Требовалось доносить, подхалимничать, угощать нужных людей, подлавливать на ошибках ненужных. Это стало для многих почти видом спорта, интересной и по-своему весёлой игрой, а также средством продвижения по службе.

Одна из начальниц – довольно миловидная, похожая на пухлощёкую, чуть состарившуюся отличницу – заслуженно считалась чемпионом подобного соревновательного жанра. Дверь в её кабинет всегда была отворена, для удобства наблюдения. А напротив восседала другая начальница, пониже рангом и тоже с открытой дверью. Так они и перебрасывались взглядами весь рабочий день.

Правда, внешне та, что рангом пониже – а годами гораздо повыше своей визави – служила ей, как верный пёс. Преданно ловила малейшие нюансы настроения на сановном лице хозяйки, приподнималась с кресла при любом подрагивании свеженарисованных бровей.

Обе они происходили из семей военачальников, и в связи с этим в редакции окопалось множество майорш, полковниц, генеральш, а также их детей. Именно им, в основном, раздавались премии, отпуска предоставлялись в лучшие месяцы, а повышение по службе – ко всем праздничным датам. А на головы не обременённых военными мужьями и отцами сыпались выговоры, разносы, увольнения.

Так они жили. Так они работали. Надо же было жизнь чем-то заполнять. Ведь не работой же!

Я – по наивности – как-то показала одному из коллег итог своей однодневной деятельности, три страницы машинописного текста. Всего три страницы. Он очень удивился.

– Да ты трудяга! Сдурела, что ли? Или хочешь показать Анне-Ванне, что ты лучше других?!

Тем не менее, за подобную работу армии дипломированных специалистов платили деньги. И надо было вновь и снова доказывать свою лояльность, ораторствовать на собраниях, хмуриться, чтобы побаивались тебя, врать, будто имеешь влиятельную родню.

Мне почему-то было неловко всякий раз перед кассиршей, когда получала своё жалованье. Старалась побыстрее поставить подпись. Казалось, что кассирша хорошо знала, за что я получаю деньги. Она знала, и я знала, что должность, так громко называвшаяся – редактор! – на деле была никому не нужна. Придуманная, случайная. Но за эту должность, за эту работу люди дрались, шли по трупам, мучили друг друга письменными и устными оговорами, ночными звонками домой, угрозами, бранью.

В фойе часто появлялись не очень чёткие фотопортреты в траурной рамке со знакомым лицом, нередко не очень старым. Трагический итог тотальной гнусности, изощрённой тайной и явной вражды всех ко всем, ибо реализоваться, подняться по ступеням служебной лестницы можно было только корёжа жизнь другого.

3

Само собой, требовалась и хорошая национальность. Правильная.

Необязательно русская, нет. Она могла быть молдавской, украинской, татарской, армянской – любой, всякой. Только не моей.

Не переставала гадать, как удалось мне сюда проникнуть. Наивная, восторженная, молодая, на первых порах я хотела дружить со всеми, хотела любить всех. И чтобы все любили меня. Иногда чудилось, что ещё чуть-чуть – и мне это удастся.

Однажды, во время ночной смены, в наш огромный, уставленный множеством столов редакционный вокзал вошёл мужчина-кроссворд, второе по значимости телевизионное лицо. Как всегда холодный, невозмутимый, холёный.

– А вы чем здесь, собственно, занимаетесь? – спросил он, глядя поверх моей головы. И пока я собиралась с ответом, едва не потеряв дар речи, проваливаясь в жуткий липкий ужас, он так ни разу на меня и не посмотрел.

– Готовлю аннотационный материал для отдела КПСС!

– Вот как? И вы думаете, этот ваш материал там читают? Гм, – обратились, наконец, ко мне и обожгли огромные сверкающие глаза. – А вы, собственно, кто по национальности?

– Это. Я? Ну… Русская?

Долго потом – его уж и след простыл – приходя в себя, я вспоминала властное, по-восточному знойное лицо, эти глазищи. Они как бы отдельно от лица жили. Автономно.

– А сам-то ты кто? – сердито шептала я ему вслед. – Азербайджанец, да? И что? Ты азербайджанец, а я русская. Ну и что?

А то, что раз в год, а иногда и по два раза, проводились у нас по этому вопросу специальные мероприятия. Раздавались анкеты. Очень подробные, с графой, где одним из пунктов стояла национальность.

– Лучше написать пгавду, – глядя куда-то в потолок, инструктировала, грассируя, очередная руководящая полковница.

И, разумеется, я писала в анкетах исключительно правду – «русская».

А какая же ещё?

Родилась в руссейшем Саратове, в эвакуации. Отец лежит в братской могиле с самого сорок первого, под руссейшим Смоленском. Обожаю русскую литературу. Думаю и молюсь по-русски. Люблю светлоглазых и светловолосых русских парней. Мне хотелось быть русской – и я чувствовала себя русской. Кто смеет указывать, кем мне быть?! А паспорт… Формальность!

Через день после того визита в наш вокзал мне позвонили по местному телефону. Пригласили зайти в управление по кадрам. С паспортом.

Седой, в штатском пиджачке, полковник-отставник внимательно полистал краснокожую мою книжицу. И всё время задерживался на одной и той же странице, на одном и том же слове. Смотрел на него и молчал. Страшно молчал. Сердце у меня то стучало, то останавливалось. Потом закрыл паспорт. Молча протянул его мне. Пожал руку. За что-то поблагодарил. Пожелал успехов в работе.

Что это было? Так и не увидел? Не разглядел? Или так и надо было? Или специально держали меня, одну единственную на весь многотысячный контингент, для плана? Для какой-то процентной нормы?

Но я точно знала, что никакой нормы на нас здесь не было. Потому как нас тут быть вообще не должно. Встречались в коридорах люди с явно типичными носами и глазами, но в паспортах их национальности, наверное, значились вполне пригодные.

Навстречу мне, норовя проскочить мимо, мчалась Юля. А следом, восторженно озираясь, поспешал голубоглазый и светловолосый паренёк. Он даже на меня бросил восхищённый взгляд. Не иначе как за певицу меня принял или за кинозвезду.

– Юля! Постой!

– А, это ты! Слушай, вам там, в редакторате, человек не нужен? Трудолюбивый, русский.

Машинально охорашиваясь – блондин, её подопечный, продолжал смотреть на меня, – я шёпотом рассказывала Юле о произошедшем.

– Будто не понял! Поблагодарил! Руку пожал!

Юля рассмеялась:

– А зачем же им шум поднимать? С них же и спросят. Так что, чувствуй себя спокойно!

Я чувствовала себя спокойно. Да, я солгала, дала о себе неверные сведения.

Но если вдуматься.

Неужели из-за одного слова, из-за нескольких буковок я должна лишиться всего, о чём так долго мечтала, что с таким трудом отвоёвывала?

Неужели не стану больше по утрам, красиво одевшись, спешить к троллейбусу, потом в метро, снова к троллейбусу? Мимо крошечного скверика, украшенного местным художником разными замысловатыми теремками и скамьями, мимо ресторанчика «Зелёный орангутанг»?

Не буду вопреки проблемам радоваться всему, что живёт, дышит, движется рядом и мимо меня? Не буду ловить утренних, по пути на работу, восхищённых, как мне тогда казалось, мужских взглядов? Останусь без своего новенького изящного рабочего стола, прямиком из Финляндии, и огромного, во всю стену, окна в старый сад? Без толстенной, чудом сохранившейся липы в этом саду?

Не смогу пить кофе в уютном полутёмном баре, где на высоких стульчиках рядом сидят и мафиози, и помрежи, и курьеры, и вице-министры, и знаменитые дояры? Не смогу кивать любезно бесконечным знаменитостям в зигзагах коридоров и щуриться от блеска их высококачественных белоснежных улыбок?

И всё это – из-за одной единственной графы в анкете, из-за слова, которое не принято произносить вслух. Другое слово – «русский», «русская» – означало для меня чистоту, кротость, благостную замедленность во всём, величавость. Но как нечасто обладатели заветного слова обладали подобными качествами! Партийные акулы, державшие нос по ветру, готовые на всё, дабы усидеть там, наверху, где поездки за границу, номенклатурные мужики и бабы, заветный ресторан только для руководства…

Так зачем мне писать правду?

Я пыталась отмахнуться от произошедшего, заморить червячка совести.

В конце концов, случалось всякое.

Был один смельчак, талантливо имитировавший некого высшего сановника, изображавший его в лицах. Исчез прямо из грим-уборной. Живым остался, но долго ещё своим неподражаемым русским басом объявлял расписание поездов на Казанском вокзале.

Другой смельчак, облечённый званиями и чинами телевизионный деятель, орденоносец, бывший партизанский генерал, взял да и выступил, вооружённый фактами, на самом представительном многотысячном собрании. Начал с разоблачений коррупции, взяток – не дали договорить. Полгода потом проболел и…

А ведь они и другие многие, подобные им, – действительно русские.

Размышляя так, я вздыхала и вздыхала.

Какой-то стыд стала я ощущать с некоторых пор. Да, я люблю всё русское. Но почему же стыжусь всего того, иного? Разве стыдится берёза в лесу того, что она – берёза, а не сосна? Разве стыдится птица в небе того, что она – птица, а не самолёт?

– А меня заставили, заставляют стыдиться себя самой! – пыталась я оправдать себя. – Я вынуждена скрывать… Чтобы работать… Чтобы жить… Загнана в угол!

Оправдания были уважительными, но совесть не унималась. Гордость не унималась. Поведала как-то о причине своих вздохов блондину, с которым меня познакомила Юля. В нашу телефирму его не взяли, но он, по его словам, не огорчался, поскольку встретил таким образом меня.

– Что-то не пойму, – поднял брови этот белокурый ариец, – ты часом не той ли национальности?

– Да, той. Той, той самой!

Что-то со мной произошло вдруг. Нервный срыв? Истерика? Странное облегчение? Я повторяла и повторяла запретное слово. Выхватив из сумочки паспорт, тыкала пальцем в злополучную графу. И мысленно представляла, как напишу вскоре правду, чистейшую правду в протянутой мне анкете.

– Видишь? Ты видишь? – громко вопрошала я у опешившего друга. – Ты подумай, прежде чем. Мы с тобой не два сапога пара! Понимаешь, кто я? Я не могу, не имею права на… Меня уволят, выгонят!

Он неожиданно рассмеялся. Вытащил бумажник, а из него – паспорт:

Та же самая графа. То же самое слово.

– Сама посмотри, я ведь тоже…

Ох, и насмеялись мы в тот день. А я – так ещё и наревелась.

История эта, впрочем, давняя.

Меня и в самом деле ушли с фирмы. Многое постепенно выветрилось из памяти, обида почти заглохла. И сейчас по-другому там всё, наверное, на Центральном Телевидении? Благородные, добрые, чистые люди там нынче все до одного? Бегут, торопятся, спешат по бесконечным зигзагообразным коридорам…

И, как я слышала, не только одни русские.

Лав-стори

1

Ей уже двадцать шесть, и она по-прежнему моложе всех.

Семь лет отдала она машинописному бюро несчестьэтажного НИИ. Самой молодой пришла, самой молодой и остаётся. Более того, становится всё пригляднее. Благодаря голубоватой седине, искусно сделанной знакомой мастерицей, серенькие глаза теперь загадочней, глубже, а короткая, ёжиком, прическа делает её похожей на паренька. Джинсы и курточки, некогда легкомысленные, подобраны теперь строже и с умом, дабы подчеркнуть достоинства не в полной мере совершенной тоще-худой фигуры.

Рабочий стол Елены Викентьевны – Элен, как она себя называет, – стоит в углу, вплотную к дюралевому подоконнику. В этом есть свои преимущества. Одинокое дерево – хоть какая-то зелень! – шевелит под окном листочками, а внутренняя рама всегда приоткрыта, и Элен, сидя на холодном металле, с комфортом общается со своими невидимыми собеседниками. Голос у неё при этом напряжённо и как-то обиженно подрагивает. Да ещё и приходится ей из-за плохой слышимости, закрыв глаза, по несколько раз и весьма громко повторять в трубку довольно интимные, едва ли предназначенные для постороннего слуха слова:

– Встретиться? Потереться носами? Нет, не в этот раз. По личным причинам. Нет, по телефону вряд ли получится. По видеотелефону? Вприглядку? Ха-ха-ха!

Но уже через пару-тройку дней она отпрашивается с работы по неотложной, крайне уважительной причине: должна кого-то встретить. Или, если «здоровье позволяет», прикрывая ладонью телефонную трубку, обиняками объясняет, как поточнее добраться до её дома. До её двери.

– Да, второй этаж! Жду! Шампанское? Полусухое! Воздушные шарики не забудь, да, те самые. Хорошо, аромат твоих любимых духов встретит тебя уже в подъезде!

В машинописном бюро тем временем происходят перемены.

Распределительницы работы – неизменно строгие, не очень молодые и очень полные дамы в очках – меняются одна за другой. Они не совсем довольны столь явным свободомыслием Элен, но молчат. Завидуют? Считают её слишком эмансипэ? Если бы они только знали!

Появляются долговязые, непременно в партикулярной тройке, при галстуках и с кейсом в руках, стеснительные юноши из других отделов. С ними начальницы говорят сухо. Не по делу же пришли, ясно как день.

Если накануне молодой человек поджидал Элен у проходной, то утром их обоих обязательно можно увидеть вместе в столовой, расположенной на одном из верхних этажей. Он заполняет оба подноса холодными закусками, а она властно заказывает и щебечет, щебечет, щебечет, запрокинув счастливое лицо.

Как правило, этим утренним столовским кофе короткий роман и завершается. Увы, не бóльшим. И Элен всё чаще задумывается.

Она как будто сопротивляется этим звонкам, этим встречам, домогающимся её невидимкам. Количество их как будто переходит в качество, и они становятся отвратительны – иначе, почему бы она так брезгливо гримасничала при разговоре? И чтобы отделаться от встречи, пускает в ход уже не только соображения здоровья.

Элен задумывается, надолго и глубоко.

Не слышит, бывает, если к ней зачем-то обращаются, и подолгу смотрит на одинокое дерево, зеленеющее под окном. Когда же ей протягивают рукопись для перепечатки, она глядит на неё с полнейшим недоумением.

А звонки… Звонки раздаются всё реже. Да и она уже не набрасывается на трубку, а просит говорить, что её нет на месте, что она серьёзно заболела, умерла. Распределительницы – чаще всего уже совсем не молодые дамы в тёмных роговых очках – с плохо скрываемой радостью, даже с мстительным торжеством в голосе отвечают:

– Вы знаете… Элен… Елена Викентьевна ещё не появлялась… Не знаю… Не могу сказать… Хорошо, передам…

Иногда брови их озадаченно поднимаются, а удивлённый взгляд устремляется на сидящую тут же рядом Элен – голос в трубке, по-видимому, женский. Но они молчат.

Когда же по телефону приходится вдруг отвечать самой Элен, слышится только иронично-саркастичное:

– Неужели? Гм…

Или не совсем понятное:

– Зависит…

А однажды и вовсе немыслимое:

– Я завязала с этим, поняла? Завязала!

Бросает трубку и застывает в неподвижном созерцании своего заоконного дерева, и дерево словно помогает ей сосредоточиться на решении, ещё не окончательном, но уже необходимом, без которого нельзя жить.

Молодых людей, пусть и редко, но всё ещё посещающих машинописное бюро, она отправляет восвояси.

– Не мешайте работать!

Или как-то горьковато-вымученно советует:

– Поищи на бульваре…

Она уже не убегает ежечасно в бар покурить, выпить чашечку кофе. Над ней, если она отлучается, уже не подшучивают. Новенькая электрическая пишущая машинка жужжит под её летающими пальцами почти непрерывно. И лишь изредка по лицу её катятся слёзы, которых она не замечает, хотя бьют они по тем же самым клавишам.

2

Очередную нынешнюю начальницу Элен отметила некоторой снисходительной симпатией. Тем более, что Ирина Николаевна – так её звали – была весьма умеренной полноты и даже не носила очков. Задержавшись каким-то образом в машинописном бюро, она устраивала, очевидно, и тех, кто был сверху, в Учёном совете, и тех, кто обитал в самом низу, то есть, полтора десятка машинисточек.

– Ну что? – не отрываясь от стрёкота клавиш, обратилась к ней однажды Элен. – Как поживаешь? Одинокая, так? В коммуналке? Семь комнат, восемнадцать жильцов, из них пятеро детей, от двух до десяти лет? Не считая трёх кошек, двух собак, пары попугаев, пары канареек и тьмы тараканов. Так?

– Так, – кивнула ошарашенная Ирина Николаевна. – Правда… комнат одиннадцать, собак четыре, а в прихожей зимует мотоцикл. Но… Как вы догадались?

– Не замужем, – невозмутимо продолжала Элен, не поворачивая головы. – Мужики, само собой, были да сплыли.

– Да, но… Откуда вы знаете?

Тут Элен взглянула на неё, наконец, устало откинувшись на спинку стула. Не взглянула – осмотрела с головы до пят оценивающим и каким-то почти мужским взглядом.

– Откуда. Оттуда. Сама такая, – помолчала и добавила:

– Талия у тебя классная. Хочешь, давай дружить?

Ирина Николаевна что-то ответила на это, но так и не смогла вспомнить, что именно. Наверное, согласилась, судя по странному, возникшему после этого разговора возбуждению. У неё было такое чувство, будто какой-то хамоватый дёрганый паренёк глаз на неё положил.

Вспомнилось неожиданно, как недавно, дня три назад, шли за ней двое. По пятам шли. Относительно молодые, плечистые. Балагурили нарочито громко. Баллы ей выставляли. И за талию, и за так далее: за причёску, за некогда ярко-зелёные, а теперь слегка выцветшие замшевые туфли. Она готовилась уже к знакомству, к свиданию. Прикидывала, который из двоих будет настойчивей?

– Да она же перестарок! – воскликнул разочарованно, забежав вперёд и оглянувшись, один из них.

Поразило её это, обидело не на шутку. В сорок два – перестарок?

Нет, молодость прошла, конечно. Давно не провожали её мужчины заинтересованными взглядами, хотя казалось, что буквально вчера она ещё, случалось, нравилась. Приходилось порой даже делать вид, что не к ней относились одобрительные, а то и не совсем пристойные взгляды сослуживцев, прохожих. Как странно, несправедливо, что всё ещё довольно моложавые люди, те самые, которым она нравилась когда-то – она по-прежнему узнавала их на улице, усатых, с погустевшими бородками, чернота которых простреливалась уже иголочками седины – равнодушно скользили по ней взглядами, будто по манекену, по муляжу, выставленному в витрине.