Полная версия

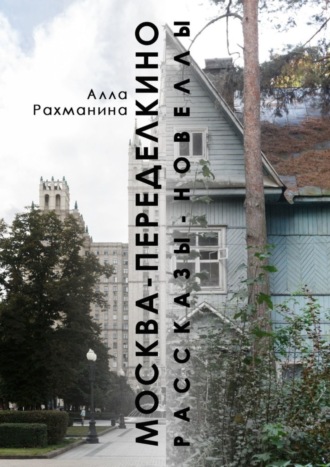

Москва – Переделкино. Рассказы-новеллы

Москва – Переделкино

Рассказы-новеллы

Алла Рахманина

К. Иоутсен Редактор

К. Иоутсен Дизайнер обложки

А. Ленина Дизайнер обложки

Т. Князева Корректор

Т. Петрикеева Корректор

А. Ленина Фотограф

© Алла Рахманина, 2021

© К. Иоутсен, дизайн обложки, 2021

© А. Ленина, дизайн обложки, 2021

© А. Ленина, фотографии, 2021

ISBN 978-5-0051-5416-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

МОСКВА

Встреча

Завидовала.

Всегда.

Сколько себя помню.

Всем, кто произносил это слово. Одно-единственное, совсем короткое.

Всем, кто произносил его по отдельности и вместе с другими словами. По случаю и без. Обращаясь к кому-то или рассказывая о ком-то.

На тех, кого словом этим называли, я смотрела с тайным, немым благоговением. И неизменно удивлялась, замечая в них какие-то чересчур обычные, чересчур бытовые качества. Не могла понять, почему они с таким – кажущимся? – терпением стоят в очередях или громко хохочут над собственными – собственными ли? – остротами.

На улицах, в метро, в лифтах я всё время оглядывалась, приглядывалась. Словно хотела обнаружить, разгадать, запечатлеть в памяти неповторимые черты – хотя бы одну чёрточку! – человека, которого могла бы я назвать этим словом.

Я неутомимо искала этого человека. Важен был любой след. Самый незначительный. Постоянно перебирала в памяти всё, что имело бы хоть какое-то к нему отношение. Когда обрывочные зыбкие сведения, воспоминания о чьих-то воспоминаниях заводили в тупик, я принималась перебирать вещи, окружавшие меня и – некогда, возможно, – его.

У вещей есть память. Говорят, «тоже» есть, но нередко эта память гораздо надёжней человеческой. Нередко, но не всегда. Того, что было с ним непосредственно связано, к чему прикасались его руки, давно не стало.

А может, и вовсе не было? Как и его самого – в моей жизни?

Но почему тогда мне так отчаянно его не хватало, почему постоянно недоставало его дружбы, его покровительства, его любви?

Вновь и вновь – который десяток лет – я исследовала свой дом и всё, что имелось в моём доме, всё, что окружало меня с малых лет и окружает по сей день. Кладовка, антресоли, старинный, катастрофически рассохшийся письменный стол с множеством набитых всякой всячиной ящиков. Несколько разномастных чемоданов, вроде фибрового, без ручки, перевязанного закаменевшим ремешком. Ученические портфели, пухлые от моих зачем-то сохранённых, плотно слипшихся тетрадок по арифметике и русскому языку.

Едва ли не по году уходило на каждый ящик, едва ли не по два – на антресоль… А я всё искала. И – странно, невозможно поверить – нашла!

Нашла!

В вещах мамы, которой давно нет, в её старомодном ридикюле с тускло светящимися шариками бронзовой защёлки. В газовый шарфик, хранивший аромат древних духов «Красная Москва», были завёрнуты две исписанные твёрдым бисерным почерком открытки. Всего две.

Открытки самые обыкновенные, почтовые. Точно такие же присылали когда-то из районной библиотеки, напоминая о не сданных в срок книгах. В таких же когда-то грозились отключить телефон, если своевременно не оплатить.

Твёрдый бисерный почерк.

Я словно бы всегда знала его. Такой понятный, родной. Но невероятно было то, о чём он писал. В этих открытках он писал – обо мне. Писал – мне! Ждал встречи – со мной. «Вот победим и…» Шёл декабрь сорок первого. И всего второй месяц моей жизни.

Обыкновенные открытки…

Самым удивительным, завораживающим, гипнотизирующим было в них то самое слово, единственное, сокровенное, которое я так долго искала. Посылая мне, двухмесячной, – а может быть, и мне сегодняшней? – горячий фронтовой привет, он подписался новым, ещё непривычным для себя званием.

«Папа».

И я повторяю это прекрасное слово, столь простое и столь драгоценное, вчитываясь в расплывающиеся бисерные строки. Я повторяю его без конца, как заклинание, как молитву.

В этом слове – всё. Я буду повторять его всегда.

И счастливые слёзы долгожданной состоявшейся встречи текут и текут из моих глаз.

Что видит кошка?

Принято считать, что зрение у кошек слабое. Однако кто это установил? Неизвестно. Как это доказать? Непонятно. Лично мне такая точка зрения кажется спорной.

Взять, например, мою кошку. Любит она на подоконнике посидеть, часами в белый свет всматривается. Отнюдь, думаю, не бездумно. Вертит головой, ушками шевелит, и кончик хвоста у неё так и дёргается.

Очень даже заинтересованно всматривается в мир кошка. Можно ли сомневаться в её зрении? Скорее, наоборот. Она, судя по всему, видит не так уж плохо. Если даже не лучше нас с вами.

Но что? Что она видит? Промельк голубей мимо окна? Галок, взлетевших вдруг над крышей соседнего дома? Вероятно… Но промелькнули голуби – и нет их. Осело, будто чаинки на дно стакана, беспокойное галочье племя. А кошка всё смотрит. Всматривается. И всё так же увлечённо.

Пытаясь определить, что же такое она видит, всматриваюсь и я.

Антенны. Провода. Окна домов.

Связка удочек на одном из противоположных балконов. Блёкло-голубые, обесцвеченные морозцем небеса. Деревья – серые, голые, бездыханные. Заслуживает ли это столь жадного внимания?

Старушка бредёт, авоська в её руке оттянута до земли, подтаявших сугробов касается.

Удочки антенн. Антенны удочек.

Но ведь суждено этим антеннам не рыбу из речных волн улавливать, а песню из эфира. Высокая судьба, что и говорить! Впрочем – кто знает? – может, они как раз и не отказались бы от скромного удела удочек, эти высоковознесённые металлические пруты? Выхватить из вод яростно бьющегося тяжёлого окунька – это тоже, согласитесь, приятно.

А вот с удочками всё наоборот. Наверное. Им бы в завидной роли антенн побыть, яблоко-песню с блёкло-голубых морозных небес сорвать в подарок людям. Или хотя бы той самой старушке. Бредёт она, старушка божья, по бесконечным тающим снегам города, оставляя на них объёмистой сумкой прерывающийся штрих-пунктир.

Невыносимо. Выдернув из шкафа и набросив на плечи цветастый павлово-посадский платок, выбегаю во двор. Свети, платок, озаряй снега эти!

– Бабушка, я соседская, давайте помогу! И… Ещё… Если не возражаете…

– А, подмогни, подмогни, внучка, – не дослушивает она, – а то… В магазинчике я была. Хлебушка булку прикупила, рыбки океанической. Теперь недельки две на мороз не выйду, – помолчала и добавила. – Если вообще выйду…

– Бабушка, вы не возражаете? Песню только что передавали, по радио… При помощи антенн-удочек… Нет! Удочек-антенн! – и я запеваю. – «Поручик Голицын, раздайте патроны, корнет Оболенский, налейте вина…».

Тёплое дыхание словно фонтаном бьёт из моего рта, и клубами пара разливается песня в холодном воздухе, колышется на лёгком ветерке.

Старушка одобрительно и беззубо смеётся. Её дыхание слабое, едва заметное, а смех – хрупкий, как тонкий лёд.

– Спасибо, внучка. Ты… Это… На учёте не состоишь?

Зимой даже в разгар дня чуть-чуть вечер. Впрочем, не так уж безжизненно сер позднезимний двор. Тополя уже почти очнулись ото сна, уже почти дышат. Уже почти слышен их аромат. Их – и бензина.

В разгар дня и зимою может почудиться весна.

– До свиданья, бабушка. Пришли.

– Прощай, внучка.

Я снова одна.

Я довольна собой.

И всё же грустно почему-то.

Вздох накапливается в душе, выдохом вырывается из груди. И клубы пара колышутся на холодном ветру, точь-в-точь как с песней, которую я только что пыталась изобразить.

«Прощай». Почему – «прощай»?

Поднимаю глаза, нахожу своё окно.

Встречаюсь с пристальным взглядом кошки.

Смотрю в её понимающие глаза.

За хлебом

К любому выходу из дома готовлюсь тщательно. Стараюсь стать почти красивой, почти уверить себя в этом. Даже если выхожу рано утром и только для того, чтобы посетить булочную.

Между тем, времени на булочную очень мало – минут десять – поэтому из подъезда вылетаю, без преувеличения, на всех парах.

И тут же озадаченно останавливаюсь.

Розовощёкий мальчуган лет пяти, экипированный по последнему слову науки и техники. В занесённой над головой руке его – обломок кирпича, в прицеле – котёнок.

– Постой, малыш! – вскрикиваю я. – Постой!

Провожу с ним воспитательную работу. Объясняю, взываю. Чуть нудновато, конечно, но как уж получается. Котёнка, на всякий случай, уношу с собой.

Сосед с первого этажа навстречу. Дверь его квартиры, пожалуй, единственная в нашем подъезде, не обита. А из окна – с пыльными свинцовыми стёклами – постоянно доносятся визгливые женские причитания-нарекания. Сплошным потоком, без пауз. Редко-редко и голос хозяина вступает контрапунктом. Убитый, робко оправдывающийся, будто музыкант, игнорируемый дирижёром.

Опустив глаза, сосед пытается пройти мимо, не замечая меня.

Знает, что я знаю… Э, нет!

– Здравствуйте! – говорю ему с лёгким поклоном. – Здравствуйте! – называю по имени и отчеству (отчество специально выяснила). Улыбаюсь приветливо. – Денёк-то, – говорю, – денёк!

– Да-да! – он, кажется, даже выпрямился, приободрился. Кивнул. Мол, денёк и впрямь…

Очень довольная этим, спешу дальше.

Не без вежливого, хотя и холодноватого кивка дефилирую мимо круглогодично озабоченной молодой четы. Подобно двум трудолюбивым муравьям – а вернее сказать, скарабеям – круглогодично снуют они от подъезда к багажнику своего «Жигулёнка». Из багажника в подъезд полную чем-то плетёную корзинку тащат, из подъезда в багажник – с виду тяжёлый ящик. И всё повторяется сначала, но наоборот. Без конца.

Другой сосед навстречу. Медлительный светлоглазый крепыш. С этажа выше, прямо над головой. На голове, можно сказать, и живёт. И всё что-то приколачивает там у себя, и стучит, стучит, стучит. Уж его-то дверь не только натуральной кожей обтянута, но и всякой бронзой-никелем инкрустирована. Арка триумфальная, а не дверь. С двумя глазками к тому же, один над другим, – по количеству и росту проживающих. Супруга его и вправду невелика, девочка почти, с пожилым лицом. Ходит чуть боком, вдоль стены, и в глазах её – какая-то постоянная мучительная дума. Она как бы отсутствует, как бы чем-то до самозабвения поглощена. Планом бегства? Так и тянет помочь ей, поддержать. Но чем помочь? Как поддержать? Тройку горячих скакунов к подъезду пригнать тёмной ночью?

Гляжу на часы – время торопит.

Выбираю дорогу покороче.

Сначала – по проспекту, нафаршированному пролетающей мимо бедра гудящей автосталью. Потом – через рынок, где можно чуть отдышаться, а заодно и налюбоваться пирамидами разноплеменных овощей и фруктов, цветов, ягод и всяческих разносолов.

Правда, и здесь приходится прерывать целеустремлённое движение к булочной. Во-первых, помочь обескураженной рыночными ценами старушке отвоевать пару наливных яблок, не поддающихся её плоскому кошельку. Во-вторых, плечистую, с алмазами в ушах, особу пристыдить – чересчур агрессивный торг затеяла она ради пучка укропа. В-третьих, в-четвёртых, в-пятых…

Наконец, булочная.

В этот ранний утренний час за хлебом, оказывается, собралась не только я одна.

Человек десять, нагрузив авоськи – кто золотистым половинцем батона, кто чёрным кирпичиком «Бородинского», – выстроились в очередь к волоокой кассирше. А одиннадцатый… Конечно, без очереди норовит. Гражданин хороший, очередь у нас не какая-нибудь – хлебная! И хоть вдоволь вроде сейчас хлеба, но память о военных и послевоенных хлебных хвостах горька ещё, мучительна. А ну, в общий ряд, гражданин!

Кассирша работает легко, сноровисто. А легко ли, думаете, прямо посмотреть в её невозмутимые лиловые очи и сказать:

– Как же это вы отщипываете по копейке с каждого гривенника, по пятаку с рубля? Что-что? Сами к деньгам пальцы прилипают? Так вы их вымойте, пальчики свои!

Возвращаюсь обратно. Время на исходе. Впереди – встреча с только что проснувшимся мужем.

– Ты выходила? – тянется он за первой, самой вредной сигаретой. – Надолго?

– Минуточек на десять, – я отнимаю у него сигарету. – В булочную.

– И такую на себя красотищу навела?

Ответить ему следует спокойно, невозмутимо, даже вызывающе:

– А это всё для того, милый, чтобы явиться перед тобой чуть свет с лёгким сердцем и вот с этим, тёплым ещё хлебом. Впрочем, опаздываю уже, так что – до вечера!

И я мчусь на работу.

Время

Старик никогда не опаздывал.

Ровно в восемь ноль-ноль он открывал дверку крохотной, расположенной в самом центре города, часовой мастерской.

Из окна своего немного высотного дома я часто наблюдала за мастером. Он сутулился, особенно при взгляде сверху, а из рукавов его видавшего виды серого полотняного костюма как-то беспомощно висели руки – цепко державшие неизменную газету.

«Что означает, – гадала я, – эта неторопливая походка, весь его как бы додумывающий многолетнюю думу облик?»

И домой он никогда не торопился. Останавливался у сквера, что чуть сбоку от его мастерской, и подолгу сидел в тени, сгорбившись, наблюдая за скандальным городским вороньём. Перекрикивая – точнее, перекаркивая – друг дружку, серые птицы словно обращались к нему: «Ну что, старик, опять сидишь? Опять мучаешься? Да перестань, всё хорошо у тебя. Пенсия, полки с книгами, непыльная работа, живи – не хочу!».

Иногда, чаще всего накануне праздников, старика навещали две женщины.

Одна – молодая, а вторая, как говорится, тоже совсем ещё не старая. Тщательно причёсанные, в шёлковых платьях разной расцветки, они подолгу что-то оживлённо рассказывали старику, не перебивая друг друга, соблюдая очерёдность. Их слегка старомодные, но хорошо сохранившиеся, в тон платьям, ридикюли то слегка покачивались на локтях в ритм разговора, то нервно сами собой раскрывались, а то и внезапно, опять же чуть ли не сами собой, защёлкивались.

Я вообразила, что когда-то две женщины были женой и дочерью старика, но с той поры прошла, должно быть, вечность, и они до сих пор предпочитали не вспоминать о совсем далёких, словно в немом кино, годах.

Уходили они молча и как бы отдельно друг от друга. Гуськом. Впереди – молодая (не такая уж, впрочем, и молодая), позади – старая. Именно так. Старая. Словно подействовало на них сконцентрированное в будке мастера время.

А он после их ухода подходил к столу, где замерла в нескончаемом ожидании изящная китайская шкатулка, и доставал из неё самые безнадёжные – в смысле ремонта – часы. Он клал их на свою большую испещрённую морщинами ладонь и, отстранив от себя, долго-долго рассматривал сквозь вставленный в глаз крохотный телескоп, словно редкостную малоизученную звезду.

Казалось порой, что под его пристальным взглядом часы почти оживали, и то одна стрелка, то другая с трепетом какого-то предчувствия готова была вздрогнуть и начать движение. Казалось, что в сокрытых в корпусе пружинах и шестерёнках назревало стремление снова пульсировать и вращаться, забыв о минувших годах и о всепоглощающей усталости.

Старик смотрел на сломанный механизм, на остановившееся время, а часы равнодушно лежали в его ладони и лишь становились всё тяжелее с каждой минутой.

Однажды я встретила старика на улице.

– Здравствуйте! Как вы себя чувствуете?

Удивлённо приподняв брови, он взглянул, никого уже не узнавая, а затем морщинистое лицо его залучилось понимающей улыбкой:

– А… Что, идут часики, тикают? То-то! – и побрёл дальше.

Свидание

Весь этот день они были неразлучны.

Рано утром, взявшись за руки, пошли вдоль разноцветных длинных заборов куда глаза глядят. В лес… Он нёс небольшую стопку книг, она – авоську с едой.

До леса они, как обычно, так и не дошли – соседские мальчишки, завидев их ещё издали, позвали его играть в бадминтон.

Она присела неподалёку, на самодельную, сколоченную из узких досок неудобную высоченную скамейку, листала книги, которые они собирались почитать вместе, отыскивала глазами золотисто-рыжий затылок с высоко взмывавшей над ним ракеткой. И вспоминала…

Этот мальчик, единственное, пожалуй, доказательство того, что всё, о чём грезилось ей, – было. Любовь. Страсть. Мужчина когда-то был в её жизни. Ночи, бессонные и счастливые. Изнеможение от нетерпения и ненасытности мужа. Она купалась в его любви, в его страсти. Властвовала над ним. О, как раболепствовал этот сильный человек, вымаливая у неё толику нежности!

Банально, но как больно вспоминать. И теперь у него – другая. А на смену ярости и негодованию и к ней пришёл другой. Тоже другой. А тот, бывший, словно ему было мало, и ребёнка отсудил себе.

Далёкое, но не забытое прошлое. Досада. Горечь. Старая обида вспыхнула вдруг – сын весь в отца! Бросил её здесь одну ради своей компании, ради бадминтона.

Поднялась и пошла прочь.

Увидев, что скамейка пуста, мальчик тут же побежал за ней по узкой тропинке, густо усеянной хвойными иголками. Даже кеды свои не успел надеть, и они болтались у него на шее на длинном чёрном шнурке. Бежал, то и дело вскрикивая, укалывал босые ступни о жёлто-зелёные иголки, но всё равно бежал, пока не нагнал её почти у самого пруда.

– Мама! Мама!

Она молчала. Что тут сказать?

Но обида улетучилась.

Это было их любимое место. Она прилегла на бугорок, на редкую вытоптанную траву и, закрыв глаза, подставляла солнцу то одну щёку, то другую. Наслаждаясь теплом, легчайшим ласковым ветерком, свежестью воды и радостными воплями мальчугана. Он окликал её уже с другого берега пруда, весь в зелёных ожерельях водорослей, вымазанный тиной. Боялся, что она снова могла исчезнуть.

Она вздыхала.

Снова вспоминала. Уже того, другого.

Ночи бессонной страсти случались и когда она была с ним. Она стала женщиной. Настоящей. Со стыдом сделав вывод, что измена, раня совесть, одаривает женщину чем-то. Тем, что никогда не узнаешь в замужестве. Другой сам изнемогал от её нетерпения и ненасытности. Купался в её любви, в её страсти. Властвовал над ней. И она, раболепствуя, молила его о новом поцелуе, о новом объятии…

Значит ли это, что она стала сильной?

Когда мокрые и счастливые они с сыном возвращались к дому, жители посёлка, посмеиваясь, называли этот чудесный, наполненный неподвижной перламутровой водой пруд канавой, лужей. Они, местные, никогда почему-то не купались здесь. Обсадили пруд ивами, склонившими к воде тонкие и длинные ветви, украсили его плавучим игрушечным домиком с белоснежными наличниками. Пытались ловить здесь рыбу, но к редким – и в основном, заезжим – пловцам относились ревниво, с иронией.

Вечерело. Когда женщина с мальчиком вошли в местный кинозал, её уже охватило предчувствие разлуки. Как-то отрешённо отвечая на частые вопросы сына, почти не глядя на экран, пыталась запечатлеть в памяти высвеченный голубоватым лучом нежный любимый профиль, такой близкий и такой далёкий.

Разом зажглись лампы, и она поняла, что закончился не только фильм, но и весь этот мимолётный день. И снова заборы, заборы…

У ворот мальчика уже ждали.

Его отец. Её бывший.

Чужой, посторонний человек.

Холодно кивнув ей, отец взял сына за руку, повёл в дом.

– До свиданья, мама! – прощание донеслось как бы издалека.

Из прошлого.

Национальный вопрос

1

Мы мчались по бесконечному зигзагообразному коридору – я и моя подруга, Юля. Она, кстати, спешила всюду и постоянно, всегда при этом то опаздывая, то задерживаясь. Спешила и в этот раз, ничего необычного. А вот я за ней едва поспевала – медлительная, с широко раскрытыми, вечно удивлёнными глазами.

Я оказалась здесь впервые. Безумно мечтала работать в центральном – главном! – здании. В любой роли, на любой должности. Ради такого вполне можно было и немного пробежаться.

Юля здесь уже много лет. Не последний человек, хотя и носится по коридорам всё так же. Сердобольно помогает меня пристроить по доброте своей.

Юля, Юля… Загнанная какая-то, с печатью тайной, слегка порочной как будто усталости на бледно-розовом кукольном лице. Ещё молодая, но уже с паутинкой тонюсеньких морщин на лбу и вокруг чёрных, навыкате, то нервно или стыдливо блуждающих, то скромно опущенных долу глаз. Словно заранее винилась в чём-то перед любым встречным-поперечным. Словно всем своим видом давала понять: да, грешу, бывает.

Женщина-ребус – так её порой называли. Ребус состоял в том, очевидно, что она абсолютно запуталась в своих старых и новых краткосрочных и начавшихся ещё в предыдущей, девической жизни романах. При каждой встрече со мной она с упоением рассказывала о своих сложных любовных связях с выдающимися, занимавшими руководящие посты. Вот-вот, совсем скоро – рассказывала она на бегу – один мужчина (настоящий мужчина! понимаешь?) сделает ей предложение. Жена у него – толстуха, дети – двоечники. Для него они не имеют никакого значения, пусть и живут все на одной жилплощади. А влюблён он только в неё, в Юлю. Влюблён страстно. Всеми фибрами души пытаясь не выказать этого внешне. И совсем скоро… Вот-вот.

Мы мчались по бесконечным коридорным зигзагам, на ходу открывая двери всех без разбору кабинетов с умопомрачительными табличками: старший редактор, главный режиссёр, верховный координатор. И только одна фраза, одна и та же фраза врывалась вглубь этих вожделенных, прекрасных, таинственных помещений.

– Вам человек нужен? Трудолюбивая, русская…

До сих пор стоит у меня в ушах голос Юли, немного простуженный, с лёгкой хрипотцой.

Словно боясь обжечься, безумно страшась услышать в ответ короткий приговор, мы поспешно, с грохотом, захлопывали двери, торопясь оставить равнодушные слова отказа там, внутри, в чьей-то ещё не захлопнувшейся гортани.

– Трудолюбивая. Но почему «русская»? – я шёпотом пихала её в бок. – Я же не… То есть, в паспорте у меня не…

Юля выразительно на меня посмотрела: «Молчи, если хочешь работать здесь».

Надо заметить, что в коридорах мы были не одни. Мимо нас в это же самое время и в том же ускоренном темпе перемещались другие люди. Молнией, вприпрыжку, промелькивали они, деловито хмурясь или бодро улыбаясь, и вслед им с обеих сторон и навстречу слышалось непонятное магическое слово.

– Эфир. Эфир! – повторяла я про себя.

А какие лица! Какие личности! Знаменитейшие, из другого, праздничного, запредельного – эфирного мира!

Вот шкафообразный хоккеист скользит, будто и здесь на коньках. Вот, сотрясая стены, торопится дородная певица в кокошнике и в необъятном цветастом сарафане. А вот, кивая мне, молниеносно оглядывая с головы до ног, умопомрачительный красавец, которого в нашей державе знают гораздо лучше, чем в его собственной. Такой милый, напудренный. Какой у него бархатный мелодичный голос! Я не могла его не узнать. Поздоровался – значит, и он меня узнал?! Но я же впервые здесь!

Я теряюсь, растворяюсь в этом потрясающе эффектном великолепии одёжи и обликов, в этой удушающе пряной смеси дорогих дамских духов, мужского парфюма, сиренево-синих дымов, струящихся из разного сорта сигарет.

– Неужели, – думаю я, – за возможность видеть всех этих людей, общаться с ними и приобщиться к тому, что они делают, мне ещё и деньги платить станут? Неужели?!

Двери, между тем, мы захлопывали всё чаще и поспешнее.

Добрая половина дня уже прошла, но до цели, судя по всему, было по-прежнему весьма неблизко. А по ощущениям даже становилось всё дальше.

Периодически наша рутина прерывалась курьёзными эпизодами.

Например, из одного только что покинутого нами кабинета выскочил вслед нам сутулый человек профессорского вида и заговорщицки, вполголоса назначил свидание ровно через час под лестницей самого верхнего этажа.

– Здесь нельзя! – многозначительно оглянулся он по сторонам. – Конкуренты!

Этот час показался сутками.

Наш новый знакомый, Март Августович, был краток. Нужна истинно творческая личность. Чтобы и умная была, и активная, ну и… Глаза его не мигали, смотрели в упор, как бы желая убедиться, соответствую ли я столь высоким требованиям.

– А что всё-таки нужно делать? – мне было неловко. Достойна ли? Смогу ли?

– Всё! – ответил заговорщик. – Печатать на машинке. Готовить кофе. Мыть посуду. Улавливать малейшее проникновение не нашей идеологии по телевизору. Одновременно!

Заговорщик ушёл, не прощаясь, лишь уверил, что позвонит сам, когда появится вакансия. Если, конечно, она появится. Когда-нибудь.

Юля растроганно кричала ему вслед, что он не пожалеет, что я самый что ни на есть бесценный кадр, что научиться печатать на машинке и готовить кофе – для меня пара пустяков, а мыть посуду и следить за идеологией – этому и учиться не надо.

И мы вернулись к нашему марафонскому забегу.