Полная версия

МЕЖДУ СЛАВИСТИКОЙ И ИУДАИКОЙ. Книга промежуточных итогов

«Чудо» как «знак верности и преданности» отвечает назначению жития – быть посредником в контакте между миром реальным, несовершенным, конечным и идеальным, истинным, нетленным. Эта функция требует соблюдения канона, который практически исключает новизну и увлекательность (в смысле событийной и фабульной занимательности). Заменой этих впечатлений читателя служит в житиях (соотносимое с реакцией на ), позволяющее читателю прикоснуться к образу святости, воплощающему жизнь уподобленную Христу., с помощью освобождающим восторженное , агиография создает атмосферу , в которой легко . умиление чудо Умилением страха божия изумление чуду подданнической присвоенности блаженствовать

Таковы, по Б. И. Берману, основные категории мировосприятия, которые транслирует житие. Но изображая «чудо», житие, с одной стороны, сохраняет верность жанровой трафаретности, с другой, понемногу допускает сюжетную занимательность. Одним из каналов, по которым протекал процесс беллетризации русской литературы, можно считать «чудесный» нарратив, характерный особенно для севернорусских (более поздних) житий. Исследователь агиографии русского Севера Л. А. Дмитриев писал по этому поводу:

Среди языковых средств, организующих «сферу чудесного» в системе житийной поэтики, следует рассмотреть само слово чудо, которое функционирует в текстах следующим образом:

– Вводит в тональность повествования, играет роль ключа к эпизоду либо эмблемы, открывающей «чудесный» эпизод: (здесь и далее примеры – из «» Епифания); хочу побеседовать с вами о преславных чудесах, которые творит Бог праведникам Жития Сергия Радонежского

– Обрамляет эпизод с чудесным событием: ; сколь много, говорит, чудес творит Бог с помощью своего служителя, святого Сергия, может быть, и к нам будет милосерден… и радуясь, пошел к себе, благодаря Бога, творящего дивные и славные чудеса с помощью праведника

– Регистрирует, фиксирует состоявшееся «чудо», словно присваивает ему ярлык: [Сергия]. узнали об этом чуде от ученика святого

Роль «ключа» выполняет и эмблема в тексте, встречающаяся, когда повествование останавливается, чтобы включить рассказ о чудесах. В этом случае о чудесах повествуется в рамках маленьких вставных новелл, слабо связанных с фабулой: («», л. 15об.). Точно так же может вводиться и второе, и третье, и десятое чудо. Списки многих десятков посмертных чудес присоединяются зачастую к основному тексту жития. и стал столь добродетелен, что творил чудеса. Скажем нечто о них. Чудо первое… Житие Серапиона

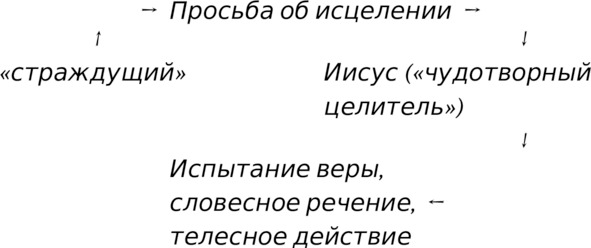

Наблюдения над текстами дают возможность наметить основы композиции повествования о чудесах в агиографических памятниках:

– вводимая рассказчиком экспозиция ( или: ); Хочу побеседовать с вами о преславных чудесах… Скажем нечто о них…

– место действия и обозначение ситуации ( или: ); Так как не было вблизи обители воды, а братия умножилась, нужно было издалека носить воду… Пришла смертоносная язва на Великий Новгород…

– кризис (здесь и ниже примеры из «Жития Сергия» – К. Б.); и поэтому кое-кто начал роптать на святого, говоря, зачем, не подумав, основал здесь обитель, рядом с которой нет воды;

– необязательный элемент: святой увещевает братию, отсылая к общеизвестному прецеденту, как правило, из Библии (); Бог захотел такую обитель создать, чтобы прославить его святое имя; дерзайте в молитве и не пренебрегайте, и уж если строптивым израильтянам дал воду из камня, то вас, работающих ради него день и ночь, отвергнет ли?

– молитва, состоящая из: а) прославления Бога (); б) самоуничижения и упования (); в) конкретной просьбы, иногда сопровождающейся апелляцией к библейскому прецеденту (). Стандартное содержание молитвы может быть представлено и без вводных мотивов (); молю, Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, создавший небо и землю о том молимся мы, грешные и недостойные рабы твои: услышь нас и яви славу свою как в пустыне сотворил чудо Моисею крепкой рукой, заставив своим повелением водоточить камень, так и здесь покажи свою силу, дай нам воду на этом месте Архиепископ Серапион, объятый скорбью, начал молится Богу и святой Богородице со слезами

– внезапное изменение, собственно «чудо»(…); и только проговорил святой и место наметил, как внезапно появился мощный источник, который и сегодня все видят

– действие «чуда» (…). из него черпают для всех монастырских нужд, благодаря Бога и его угодника Сергия. Многие, приходя к источнику с верой, исцеляются

Естественно, что наиболее важными в диагностическом отношении являются последние два элемента, так или иначе присутствующие в любом рассказе о чуде, в каждом житии, например: (примеры из «Жития Серапиона») и ряд других контекстов. и встал тот человек в тот же миг здоровым; все люди возрадовались радостью великой, неописуемой

Представленная конструкция отражает свойства «чуда» как композиционного единства, созданного с помощью последовательности речевых средств. В их числе может находиться слово чудо; может быть и другое лексическое наполнение модели, но содержание ее (набор и связь структурных единиц) остается принципиально неизменным. Использование «чуда» как компонента духовной культуры в памятниках житийного жанра способствует достижению задачи произведения. В этом смысле житийные описания чудес сочетают полноту религиозных переживаний с сюжетной увлекательностью.

И наконец, «чудо» может выступать как повествовательный элемент и как прием, организующий композицию, в фольклорных и беллетристических текстах. При таком подходе «чудом» может быть назван любой элемент структуры, который не обусловлен предыдущим; «чудо» открывает новый сюжетный такт и включает в него героя, указывая на значимость последующего компонента. Универсальность этой трактовки позволяет применять ее к различным текстам. Так, исследователи давно обратили внимание на сходство повествования у Пушкина с традициями волшебной сказки. В частности, по наблюдениям Н. Н. Петруниной, природа фантастики в повести «Пиковая дама» и ее отношения с реальностью восходят к народной сказочной традиции. И если в «Пиковой даме» отражен «», то вполне допустимо предполагать в числе писательских приемов такой сюжетно-композиционный элемент сказочно-былинного эпоса, как «чудо». Согласно С. Ю. Неклюдову, место «чуда» в эпическом тексте определяется «взглядом изнутри», «глазами героя», «средствами самого текста». При этом фольклористическая терминология («чудесный предмет», «волшебное средство») предполагает «взгляд извне», «авторскую речь» в былине или сказке или, если угодно, оценку исследователя. Таким образом, оказывается, что «внешняя» оценка дает признаки «чудесного» на уровне структуры – более или менее постоянные персонажи и их функции, описанные В. Я. Проппом, и в целом характеризует мир сказки как чудесный, волшебный. Оценка же «внутренняя» показывает этот мир «совершенно нечудесным», и тем более важно, что «явление из ряда вон выходящее, заслуживающее удивления» предстает как «чудо». Попробуем выявить сказочный прием, названный С. Ю. Неклюдовым «метамотивом», в тексте «Пиковой дамы». На наш взгляд, эта задача включает обращение к другим особенностям преломления сказочной поэтики у Пушкина. художественный опыт Пушкина-сказочника… в способе развертывания повествования

Сочетание реального и фантастического организует художественную систему повести; также и волшебная сказка знает «модель органического слияния реальности и фантастики». Кроме того, мы знаем, что « <…> ». из множества возможных коллизий Пушкин выбирает простейшие, наиболее традиционные разрабатывая замыслы из разных эпох, он пользуется одними и теми же сюжетными ходами, которые лишь варьируются в зависимости от места и времени

Например, функции и расстановка персонажей «Руслана и Людмилы» создают композицию «двухходовой» волшебной сказки, по В. Я. Проппу. При этом отступление от традиционной схемы заключается в обособлении линии Людмилы, образующей «сказку в сказке» и заканчивающейся в рамках истории Руслана (ср. у Проппа: «»). Происходит подчинение разнонаправленных элементов сказочного повествования замыслу поэмы. Другой пример. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» содержит иное отступление – соединение двух рассказов: истории героя-искателя и истории преследуемой мачехой царевны, причем первая существенно перерабатывается. В ней королевич Елисей не влюбляется в случайно увиденную мертвую царевну, подобно типичному герою-искателю, а целенаправленно разыскивает невесту. случаев, когда сказка следит как за искателем, так и за пострадавшим, в нашем материале нет

«Пиковая дама», написанная в том же 1833 г., что и «Сказка о мертвой царевне…», «». Тем не менее, здесь также нарушается знакомый сказке принцип, названный исследователями «хронологической несовместимостью»: история Лизаветы Ивановны истолковывается в духе сказки о бедной падчерице, образуя самостоятельную линию и развиваясь по своей логике – от безвестности и униженности к обретению жениха и богатства. В «Пиковой даме» обособление происходит даже дважды: « » Н. Н. Петрунина называет и анекдот Томского, действие которого развивается от осознания ущерба к его устранению – «ликвидации беды» – с помощью «дарителя» и «чудесного средства». Можно говорить о сопоставлении персонажей повести со сказочными: графиня – хранительница тайны – выступает как невольный «даритель», Чекалинский – как «антагонист», Лизавета Ивановна – как «помощник». Но существенные изменения претерпевает каждый фрагмент реконструируемого сказочного плана «Пиковой дамы»: «герой» (Германн квалифицируется не как главный, положительный, а как ложный герой сказки, которому не полагается сказочное благополучие вследствие нарушения им сказочной этики), «даритель» (в отличие от героя сказки, Германн знает о «дарителе» и ищет встречи с ним; кроме того, «даритель» совершает свое действие вынужденно), «предварительное испытание» (отчасти сливается с «поединком» – встречей за карточным столом), «помощник» (является одновременно «героем» «встроенной» сказки). И особенно важно отметить «волшебное средство». Волшебная сказка, вообще говоря, знает такой сюжет, как «пиковый/червонный валет», в котором герой находит игральную карту, затем из нее выходят духи, с помощью которых он богатеет, прельщает подарками невесту, женится. Помимо этого, одна из возможных форм сказочного боя – игра и карты. У Пушкина же тема трех карт вписана в традицию романтической фантастики и современной ему философии, литературы и общественной жизни. целиком принадлежит своей литературной эпохе. Ее действие совершается в исторически конкретном, а не в условно-сказочном времени и пространстве маленькой волшебной сказкой

Анализируя метамотив «чуда» согласно с данными С. Ю. Неклюдова, отметим следующие условия. «Чудо» – спутник и частое следствие разрыва в цепочке последовательных событий, образующих сюжет сказки, часто – в ситуации дороги, особенно, когда цель поездки не определена. Согласно В. Я. Проппу, фантастичность волшебной сказки подготовлена случайностью, появляющейся в самый напряженный момент для героя в ходе действия – момент после выхода из дома. На наш взгляд, все эти условия содержатся в анекдоте Томского – «маленькой волшебной сказке»: обрыв событийной цепочки («бабушка не знала, что делать»); появление Сен-Жермена, который оказывается «чудесным» для героини, хотя оценка его дана в словах рассказчика («вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много «», и рядом: «старый» Заметим, что обычно «слов семантического поля «чуда» в тексте мало», частотность их появления невелика, и потому отмеченное словоупотребление достаточно красноречиво. чудесного чудак ).

После появления Сен-Жермена, предлагающего взамен тривиального выхода «другое средство», сюжет развивается связно и последовательно: игра у королевы, выбор трех карт, «чистый» выигрыш – словом, «чудо». Представлена и роль «чуда» как «ключа, вводящего слушателя в тональность повествования»:

Услышанная история воспринимается Германном без присущей сказке «установки на вымысел», он ожидает «чудо», «программирует» события с расчетом на «чудо», нарушая композиционное условие непредсказуемости. Мотив ожидания осложняется сомнением в действенности «волшебного средства», что в сказке невозможно. Это сомнение как будто провоцирует отказ от попытки добыть «волшебное средство» («…»), но уже следующий фрагмент текста показывает развитие действия по описанной сказочной закономерности: «бродя по Петербургу», Германн неожиданно оказывается перед домом графини, останавливается в нерешительности и узнает о том, кто хозяйка дома. «Германнанекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о ее способности…» расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты затрепетал. Удивительный чудной

Здесь также обнаруживаются характерные лексические сигналы и повествовательные признаки. Легко увидеть в то же время несоответствие литературного и сказочного решений. Выдержав один из этапов «предварительного испытания», заполучив «помощника» и встретившись с «дарителем», Германн обнаруживает, что «даритель» не обладает «волшебным средством» («!»). Так видоизменяется существенное звено прототипа. Бой с «антагонистом» закономерно ведет к поражению Германна: ведь волшебная помощь не заслужена им, хотя «волшебное средство» действует безотказно и до конца, как положено в сказке. Сцены с фантастическим колоритом – явление призрака, усмешка карточной дамы – не предполагают, скорее всего, сказочных параллелей и обусловлены литературной традицией. Это была шутка, клянусь вам

Итак, иные особенности волшебно-сказочной поэтики усвоены и сохранены Пушкиным («чудо» как метамотив повествовательной структуры), другие изменены (однонаправленность времени, монотонность сюжетной линии, функции персонажей и ключевые ситуации). Видоизменение или нарушение сказочного канона имело место в различные периоды творчества Пушкина и в разных жанрах под влиянием «». непрерывного усложнения действительности и форм ее осмысления

Пожалуй, не будет преувеличением утверждение, что изменение сказочных констант, и прежде всего самой устойчивой – композиции – происходит за счет «экспансии» литературной стихии, в частности, разного рода игровых приемов. Например, хорошо известные романтические темы и образы вводятся в повествование и пародируются. Пародийный подтекст ощущается также в эпизодах, соотнесенных со сказочным планом «Пиковой дамы»: сцены с Лизаветой Ивановной (воображаемая страсть оборачивается равнодушием), графиней (явление призрака снабжено долей комизма).

Вопрос о «чуде» как мотиве поэтики «Пиковой дамы», таким образом, является частью общего вопроса о балансе фольклорных и литературных средств у Пушкина.

«». нечто, обозначающее цельную ситуацию, в которой «говорение» предполагает «слушание» и наоборот, – «круговорот речи» или даже нечто большее – «круговорот общения

«». словесное действие (творчество), проявление Бога в человеке и / или для человека

«». Страждавшие неисцелимыми недугами, взглянув на святого, разрешились от всех скорбей своих – немые заговорили, слепцы прозрели, одержимые демоном стали здоровы, прокаженные очистились и всякая иная болезнь отошла от них

«». В разделе чудес агиограф был менее всего связан обязательным соблюдением риторических правил житийного жанра: каждое чудо представляло собой отдельный самостоятельный рассказ о каком-то событии, и рассказ этот мог быть либо сухой протокольной записью в несколько строк, либо развернутым повествованием, длительным во времени и сложным своими перипетиями

« – ». Случай! – сказал один из гостей. – Сказка! – заметил Германн. – Может статься, порошковые карты? – подхватил третий

Между славистикой и иудаикой

На I курсе университета я впервые услышал о древнерусских книжниках – смиренных тружениках монастырских скрипториев.

Мой предшествующий опыт общения с Древней Русью состоял из путешествия во Владимир и Суздаль в 1983 г., книги Е. Осетрова «Твой Кремль», двух-трех строк в учебниках, нескольких экспонатов исторического и художественного музеев, мельком увиденных церковных интерьеров. На этом непрочном фундаменте одновременно строились курсы старославянского языка, древнерусской литературы и введения в славянскую филологию. Последний стал одним из сильнейших впечатлений за все годы учебы.

Появившийся в программах филологических факультетов незадолго перед тем, он был чем-то вроде экспериментальной площадки для педагогов, пытавшихся повысить теоретический уровень будущих словесников. Здесь можно было рассказывать о великих ученых прошлого, о рождении самой науки языкознания из догадки о родстве санскрита и древнегреческого, о собирателях рукописей и комментаторах текстов, из поколения в поколение ведущих свои партии «игры в бисер». Словом, обо всем. Каждый преподаватель, которому выпадало испытание работать с этим курсом, справлялся с ним по-своему, но нам повезло стать свидетелями редкого исключения: Виктор Андреевич Маринчак прочитал «Введение…» виртуозно, с присущим его лекциям оттенком интеллектуального пиршества. Спустя тридцать лет я все еще будто слышу его голос с характерными интонациями, шутками, риторическими вопросами. Конечно, это был «прямой разговор о жизни», облаченный в завораживающую форму путешествия во времени.

Знакомя нас со славянскими древностями, лектор приоткрывал дверь в мир филологии, пророчески предвидя, что лишь единицы в лекционной аудитории на сто человек станут филологами. Виктор Андреевич, говоря со студентами о серьезных вещах с доверительной интонацией, давал понять главное: быть филологом трудно, может быть, даже труднее, чем кажется. Тогда он много цитировал С. С. Аверинцева:

Возможности человеческого понимания… Приобщение к ним шло медленно и постепенно формировалось в исторической лексикологии и семантике, в изучении культуры сквозь призму концептов, ключевых терминов и базовых представлений, выраженных в текстах. Позже к этому направлению добавились археография и текстология средневековых памятников. И уже после защиты диссертации на первый план вышли литературное источниковедение и текстология авторских произведений нового времени. В конце концов, одним из важнейших уроков профессии можно считать тот, что между древней и новой словесностью нет непроницаемых границ, как нет их в работе филолога, берущегося за темы в той и другой области.

Опыт славистической работы оказался полезным и с другой стороны – в приближении к возрождавшейся иудаике. Этот процесс, начавшийся, по сути, вскоре после получения первой специальности, продолжается до сих пор и отличается рядом специфических черт. Путь к иудаике для тех, кто пришел в нее «со стороны» в середине – конце 90-х годов, был тернистым. Дисциплинарные навыки и опыт исследований в других областях определяли стиль и характер работы. Так или иначе, в стремлении легитимизировать новую область деятельности пионеры привносили в нее все, что имело к неясно пока очерченному предмету хотя бы косвенное отношение. В некоторой увлеченности иной раз отрывали еврейскую историю от магистрального движения истории всемирной. Религиозная традиция прямо и косвенно влияла своими аксиомами креационизма, богоизбранности, провиденциализма, достоверности событий священных книг. Традиционный уклад, в свое время вызвавший к жизни богатую литературу, философию, комментаторское мастерство, слишком непохож на основания европейской науки XIX в., выпестованной Просвещением и позитивизмом; их диалог все еще носит настороженный характер, основанный на компромиссе и личных качествах его участников.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В ходе работы над темой «чуда» привлекались церковнославянские евангельские тексты. В этой книге принят компромиссный подход: слова и формы слов даны на церковнославянском языке, но в современной орфографии; цитаты из Евангелий – в Синодальном переводе.

2

Сокращенные обозначения Евангелий: Мф. – Евангелие от Матфея; Мк. – Евангелие от Марка; Лк. – Евангелие от Луки; Ин. – Евангелие от Иоанна.

3

Церковнославянские формы приводятся с упрощением орфографии, в частности, [h] передается через [], но [] и [] сохраняются. е ъ ь