полная версия

полная версияПолная версия

Кулига. Описание деревни Кулига и ее окрестностей

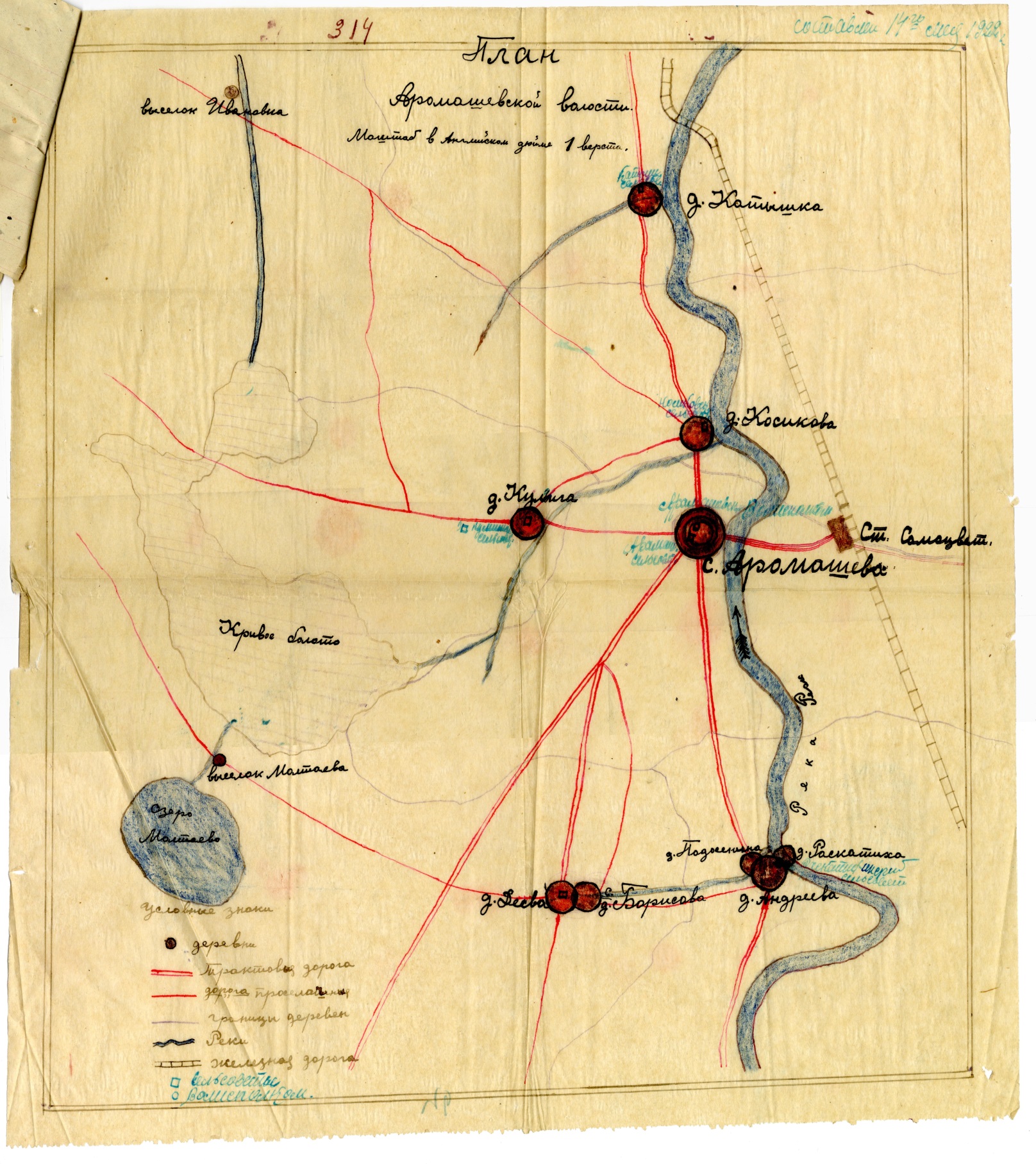

Железнодорожная станция «Самоцвет» прямое отношение к созданию курортной зоны отношение не имеет. Однако она способствовала включению прилегающей территории в хозяйственный оборот и подарило название для одного из крупнейших санаторно-курортных комплексов Свердловской области.

Совершенно неудивительно, что практически не тронутый временем уголок природы в послевоенное время из-за относительной близости к Свердловску, Нижнему Тагилу привлек внимание Командующего Уральским военным округом (1948-1953 годы), маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Именно по его распоряжению здесь, на берегу реки Реж, среди леса были возведены корпуса домов отдыха для командиров Советской Армии. Дом отдыха именовался «Вьюхино». Два жилых корпуса и административно-хозяйственное здание. Строительство последнего было завершено в 1950 году, ознаменовали начало целой череды строек в этом месте. Благодаря обращению опального военноначальника к Иосифу Сталину, было принято решение о начале проектирования и строительства около существующей базы отдыха Курорта. Копия письма Г.К. Жукова к И.В. Сталину хранилась в музее «Самоцвета», но при реконструкции в наше время была утеряна.

Проектирование, начало строительства, смерть Сталина и перевод Г.К. Жукова снова в Москву, оставило возведение новой лечебницы без пристального внимания центральных властей. Однако, благодаря включению в пятилетние планы народного хозяйства, спустя 15 лет после первых корпусов военной базы отдыха, крупнейший Курорт Урала принял сразу 1000 посетителей.

Согласно распоряжению Совета Министров СССР от 25.02.1950 «О строительстве на базе местных лечебных грязей озера Молтаево санатория курортного типа на 1000 мест» строительство поручено Министерству путей сообщения. К маю 1965 года строительство одной из крупнейших здравниц Урала в основном было завершено.

После реконструкции первого десятилетия XXI века, приведение жилых и лечебных помещений к современным стандартам.

Здание, которое явилось родоначальником строительства, именуемое «Дача Жукова», сохранилось и сейчас, но находится, к сожалению, в весьма плачевном состоянии. Здание находится немного в стороне, на окраине поселка «Самоцвет», ближе к реке «Реж» и представляет из себя духэтажное строение с портиком и двумя колоннами. Между колонн под крышей виден горельеф в виде растительного орнамента с надписью из цифр, составляющих дату «1950». Указание на фасадах определенных дат обычно связано с годом строительства того или иного здания.

Каких-либо документальных доказательств того, что Г.К. Жуков когда-либо останавливался на «Самоцвете» нет. Однако среди местного населения такое мнение бытует. Да и как можно было писать самому Иосифу Виссарионовичу про место, которое сам в глаза не видел?!

Нет письменных доказательств того, что Георгий Константинович, будучи депутатом Ирбитского избирательного округа, заезжал навестить Героя Советского Союза М.Н. Мантурова в Кулигу. Об этом факте рассказал сам Н.М. Мантуров в одном из своих интервью. Учитывая простой характер Г.К. Жукова и его доброжелательное отношение с рядовыми советскими гражданам, можно предположить, что он мог заехать в Кулигу и повидать боевого товарища. Многие уральцы рассказывают о своем положительном впечатлении при общении Г.К. Жукова с местными жителями, о помощи им, оказанной с его стороны.

Сам же маршал уже после возвращения в Москву после смерти И.В. Сталина писал: «…Пять лет, которые я прослужил на Урале, считаю одними из самых счастливых в моей жизни».

Задокументировать все события конечно же не представляется возможным. А факт пребывания Г.К. Жукова в Кулиге не оспорен, а оснований для усомнения в правдивости слов Героя Советского Союза М.Н. Мантурова нет.

КУЛИГИНСКАЯ ШКОЛА

Отдельно стоит остановиться на Кулигинской школе.

Здание земского училища расположено на улице Школьной. В советские годы здесь располагалась начальная кулигинская школа. Здание бывших детских яслей, в настоящее время реконструировано в частный жилой дом, находился на улице Октярьской в «верху» деревни.

Последние два здания – напоминание о бывшей советской системе образования на селе. И об этом стоит также упомянуть.

В ходе практической деятельности земских учреждений в области школьного строительства появилась новая форма начальной школы – земская. Она была рождена совместными усилиями земцев и сельских обществ в конце 70-х – начале 80-х годов 19 века.

Кривощеков И. Я. в Словаре Верхотурского уезда Пермской губернии упомнает об открытии ещё в 1903 году в деревне Кулига Арамашевской волости земского училища.

Земские школы, начальные школы в дореволюционной России, открывавшиеся земствами в сельских местностях. Земства не вмешивались в учебно-воспитательный процесс и деятельность школ, их функция сводилась лишь к решению организационных и финансово-хозяйственных вопросов в части сборов средств на строительство зданий школ, их содержание, обеспечение школ топливом, оборудованием. Определением учебных программ и учебных материалов, назначением учителей осуществлялось самими школами. В земских школах в основном изучались: чтение, чистописание, арифметика, закон божий, церковное пение, основы географии, истории и природоведению. Обучались в земских школах обычно дети в возрасте 8-12 лет. Обучение было бесплатным. С начала XX века постепенно распространился тип школы с четырёхлетним учебным курсом, двумя классами (по два отделения в классе) и двумя учителями – так называемая двухкомплектная школа.

В советский период школа в Кулиге не перестала существовать. Наоборот, количество учащихся постоянно росло. В документах Нижнетагильского городского исторического архива имеются сведения о том, что даже в тяжелые для всей страны первые годы Великой отечественной войны кулигинская школа была двукомплектной и состояла из четырех классов, в ней обучалось 81 человек: 20 человек в первом классе, 16 – во втором, 19 – в третьем и 26 в четвертом78.

В 1946 году в школе обучалось 60 человек в четырех основных и параллельных классах. В штате было 2 учителя79.

В 1947 году в Кулигинской начальной школе № 8 обучалось 62 человека в четырех основных и параллельных классах. В штат школы входили заведующая школой Васильева Анастасия Сергеевна и Морозова Анна Васильевна.80 Осенью того же года в школу поступили ещё 10 детей и общее количество учащихся возросло до 72 человек. Сменился учитель. Вместо Морозовой А.В. в должность вступила Баянкина Мар. Лог. (так указано в архивном документе).

Весной 1948 году в школе обучалось 66 человек, а осенью того же года – 82 человека. В этот год также сменился учитель. В архивном документе значится Мугайских Вал. Вл.81

В 1950 году в школе обучалось 62 человека в четырех основных и параллельных классах. Штат школы состоял из двух учителей: Томиловой Анастасии Сергеевны (заведующая школой) и Мироновой Елизаветы Петровны.

В 1952 году в школе обучалось 49 человек, в 1953 году – 29 человек, в 1954 году – 31 человек, в 1955 году – 20 человек, в 1956 году – 25 человек, в 1957 году – 27 человек, 1958 году – 24 человека, в 1959 году – 29 человек. В этом же году (1959) сменился один учитель. В штате школы состояли двух учителя: Томиловой Анастасии Сергеевны (заведующая школой) и Подкина К.И. (так указано в архивном документе).

Согласно решению Исполнительного комитета Коптеловского районного Совета депутатов трудящихся от 14.02.1957 «О закреплении шефов над школами» Кулигинской школе оказывал шефскую помощь колхоз им. Ворошилова (впоследствии переименованный в Колхоз «40 лет Октября»).

В 1968 в Кулигинской школе содержались кролики. Это было продиктовано решением Исполнительного комитета Коптеловского районного Совета депутатов трудящихся от 28.03.1958 года № 83 «О разведении и выращивании кроликов в школах района».

Далее можно продолжить анализ количественного состава кулигинской начальной школы. Так в 1964 году в ней обучалось 30 человек, в 1965 году 27 человек, в 1966 году – 25 человек, 1967 году – 24 человека, в 1968 году – 21 человек, в 1969 году 17 человек, в 1970 году – 17 человек. С 1970 года в связи с постройкой в конце 1968 года в селе Арамашево новой школы, которая была построена рядом с кирпичным зданием старой школы (1910 года постройки), а также ввиду малокомплектности Кулигинской школы, было принято решение о закрытии в Кулиге начальной школы.

Следовательно, здание кулигинской школы старше двух зданий Арамашевской школы.

Вплоть закрытия Кулигинской школы должность директора школы занимала Томилова Анастасия Сергеевна.

После закрытия школы в Кулиге, здание бывшей земской школы приспособили под сельский клуб. Хотя в деревне в это время действовал клуб, здание которого располагалось на главной улице рядом с кооперативным магазином.

Однако клуб, организованный в здании бывшей школы местными так и назывался «Школой».

Детьми мы часто играли на территории уже тогда бывшей школы. Территория была большой, более 60 соток, огорожена по периметру штакетником. Внутри территории организованы волейбольная и баскетбольные площадки. Участок был обнесен изгородью из штакетника, по периметру посажены акации. У крыльца здания школы росло несколько огромных лип. Самая большая из них в 90-годы прошлого столетия была сломлена из-за попавшей в дерево молнии.

В 2013 году здание бывшей школы, находящейся в муниципальной собственности, реализовано на торгах лотом № 1 согласно решению Думы муниципального образования Алапаевское от 29 марта № 231 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования Алапаевское».

В настоящее время старинное здание, к сожалению, стоит заброшенным.

Немыслимым в настоящее временя была и организация в деревне Кулига в 1947 году яслей колхоза «Октябрь» на 30 мест82. Это ещё одно из звеньев прогрессивной советской системы образования на селе.

В соответствии с планом развертывания детских яслей и детских садов сезонных и постоянных на 1952 год по колхозам Коптеловского района, утвержденного решением Исполнительного комитета Коптеловского районного Совета депутатов трудящихся от 27 марта 1952 года № 172, в деревне Кулига организованы одна детская площадка на 20 мест и 2 группы детских яслей на 20 мест.

Детские сад-ясли сначала были организованы в простой деревенской избе по улице Октябрьской, находящейся рядом с кирпичном двухэтажным зданием (которое в то время использовалось под колхозные склады). Но вскоре учреждение переехало в соседнее кирпичное строение, и размещалось в несм долгие годы. В 80-х годах прошлого века ясли сад закрыли. Здание долгое время стояло пустым. После приватизации указанное здание попало в частные руки. Сейчас это жилой дом одного из местных жителей.

Как уже было выше, в советский период указано в деревне был сельский клуб, расположенный рядом с сельповским магазином. В нем имелся зрительный зал на 75 посадочных мест, одна комната для кружковой работы, одна действующая стационарная киноустановка. К зданию примыкала огромная крытая веранда с площадкой для показа самодеятельности. При клубе действовали кружки: хоровой, драматический, художественного чтения. В клубе проводили тематические вечера, диспуты, лекции, доклады, ставили спектакли. Бессменным культпросветработником кулигинского клуба была Валентина Пылаева.

Помню, тетя Валя меняла афиши на торцевой бревенчатой стене клуба каждый раз с анонсом проката новой киноленты или с выступлением самодеятельности. Также в канун первомайских праздников и годовщины Великой Октябрьской революции она крепила к каждому телеграфному столбу красные флажки. В итоге вся главная улица была украшена ими, своим видом радовала жителей. В эти дни особенно было весело на селе. По деревне играла гармонь. Самым виртуозным баянистом был муж В. Пылаевой – дядя Боря. Люди вместе пели песни, гуляли по деревне, заходили друг к другу в гости, поздравляли с праздниками.

КУЛИГА В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, НЭПА И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ

Гражданская война – непростое и противоречивое время для всей страны, сопровождающееся конфликтами между различными политическими, социальными, этническими группами и государственными образованиями на территории бывшей Российской империи. Это непростой период становления государственности совершенно нового типа. Россия строила социализм в капиталистическом окружении, и при отсутствии опыта его построения шла по пути ожесточенного сопротивления как внутри страны, так и во внешнем контреволюции. Все это несомненно влияло на методы и темпы социалистических преобразований. Ликвидация капиталистического строя в масштабе отдельно взятой страны невозможны были без замены старой государственной власти, поддерживающей капиталистические методы производства, государством нового типа. И при всем многообразии политических форм этого переходного периода их сущность, как говорил В.И. Ленин «будет неизбежно одна: диктатура пролетариата».83 Свергнутая буржуазия сопротивлялась становлению новой социалистической власти, опираясь на поддержку извне, опираясь на сохранившиеся у нее финансовые и иные ресурсы, связи со значительной частью старых специалистов, бывших чиновников, духовенство, пыталась привлечь на свою сторону крестьянство. В итоге все это привело к гражданской войне и жертвам этой войны.

В Свердловском областном Государственном архиве хранится дело

№ 1 ф. 426, озаглавленное «Убийство граждан д. Кулиги в 1918 г.».

Дело возбуждено в январе 1918 года по прошению гражданина деревни Кулиги Петрова Ивана Ивановича на имя коменданта г. Алапаевска. Для полноты информации приведем весь текст данного дела. Виписка их этого дела также можно найти на краеведческом сайте Алапаевского района (oskolki.moy.su), авторы которого полностью воспроизводят события тех дней.

Итак, Петров И.И. пишет: «Сын мой Егор Иванович Петров насильно был избран председателем Кулигинского совдепа без всяких политических убеждений т.к. был беспартийный, но шел против власти Советов, а потому он всячески старался внести дезорганизацию в работу последних. 1 сентября 1918 г., во время эвакуации коммунистов из Арамашевской волости, моим сыном был делегирован один из граждан нашей деревни Миронов Кузьма Иванович в с. Деевское к войскам временного правительства для переговоров о захвате красных».

В конце своего прошения он пишет о том, что его сын Петров Егор Иванович и Подкин Марк Максимович были арестованы красными и уведены в деревню Катышку, а через несколько дней были отправлены на Станцию Самоцвет, где их и зарубили насмерть.

3 января 1919 года на допросе у белых Петров И.И. полностью подтвердил прошение и добавил, что правильность изложенного в прошении могут подтвердить все граждане деревни Кулиги. Допрошенные по делу Петров Севостьян Данилович, Ретнев Никита Львович и другие 7 человек подтвердили заявление Петрова И.И. и показали, что его сын Петров Егор Иванович будучи председателем Совдепа дезорганизовывал работу последнего, шел против советской власти и боролся с большевизмом. Были допрошены и отцы коммунистов, ушедших с Красной армией: Казанцев Семен Львович-68 лет, Долганов Василий Антонович-60 лет и др. которые показали: «Наши сыновья действительно пошли в Красную Армию добровольцами, но участвовали ли они в аресте и убийстве Кулигинских мужиков Петрова, Подкина и др. нам не известно, а если и принимали участие, то только потому, что исполняли волю своего начальника в лице военного комиссара Долганова, а не своих отцов».

Следственное дело об убийстве граждан деревни Кулиги является документом, свидетельствующие о непростом времени в отстаивании своих взглядом жителей деревни Кулига, в период обострения классовой борьбы.

Из показаний Федота Ивановича Долганова – члена КПСС с 1917 года активного участника Гражданской войны, уроженца деревни Катышки следует следующее (приведем текст документов без изменений)84: «Фактически же арест и убийство кулаков-заговорщиков из деревни Кулиги произведены при следующих обстоятельствах: 18 сентября 1918 года наш Катышинский красногвардейский отряд в сторону Деевой направил конную разведку в количестве 11 всадников с целью уточнения полученных накануне сведений о приходе в Деево белогвардейских войск (запомним этот момент – прим. Е.П). В этот же самый день, как мы уже знаем, Кулигинские «совдепчики» послали в Деево своего представителя Миронова Кузьму Ивановича к белогвардейским войскам для переговоров о совместном нападении на красных.

На обратном пути наши разведчики, проезжая мимо Кулиги, встретили учителя этой деревни Подкина Марка Максимовича, который принял их за ожидаемых из Деево белогвардейцев и рассказал им, что сейчас в пожарной идет собрание, где обсуждается план разгрома красных.

– Ждем вас – заключил он.

Наши поняли, что Подкин принял их не за тех, кто они есть, выдавая тайну заговора. Не теряя времени, Подкина арестовали и передали под охрану одному из разведчиков, остальные 10 всадников ринулись в д. Кулигу и окружили пожарную, где проходило собрание.

Двое из отряда – Баянкин Даниил Федорович и Казанцев Тимофей Семенович, войдя в помещение, спросили: «С какой целью собран народ»? Председатель Петров Егор, узнав разведчиков, не растерялся и ответил: «Обсуждаем вопрос о выделении лошадей для Красной армии». – А что разве уже закончили обсуждение вопроса о совместном с белогвардейцами нападении на красных?» И, не ожидаясь ответа, тут же объявили: «Петров Егор и Миронов Кузьма арестованы, быстро выходите на улицу!» А всем остальным было приказано не выходить из пожарной до тех пор, пока отряд не выйдет из деревни.

Таким образом, кулигинским руководителям контрреволюционного заговора не удалось осуществить его. Все трое Петров Егор Иванович, Миронов Кузьма Иванович и Подкин Марк Максимович были арестованы и доставлены в дер. Катышку (запомним и этот факт – прим. Е.П.).

Но не смотря на полный провал контрреволюционного заговора, кулаки д. Кулиги не думали складывать оружия. Они не теряли надежды при содействии белогвардейских войск, находящихся в Деево, разгромить Катышинский отряд, освободить арестованных и на территории Арамашевской волости установить свою власть. Им теперь требовалось точно узнать численный состав отряда, его вооружение, расположение застав, место содержания арестованных и т.п.

Вот за этими сведениями они послали своего разведчика Юрьева Германа Ивановича. В ночь с 19 на 20 сентября Юрьев пытался пройти в Катышку через Косиковскую редку, но попал на нашу заставу, которая и доставила его в штаб отряда. Там он и рассказал подробно о цели своего прихода и готовящемся нападении. Юрьев был задержан и присоединен к ранее арестованным сообщникам. И на этот раз план заговорщиков о разгроме красных и уничтожении Советской власти на территории Арамашевской волости не увенчался успехом. Но нас это уже не радовало, мы готовились к отступлению. Вот тогда и было принято решение всех арестованных отвезсти на ст. Самоцвет. Точно не помню, 21 или 22 сентября все они были отвезены на ст. Самоцвет и переданы одному из проходящих полков Красной Армии, командование которого, ознакомившись с нашими материалами на заговорщиков, пришло к заключению тут же на месте покончить с ними, что и было сделано.

24 сентября 1918 г. рано утром наш катышинский отряд под командованием Долганова Андрея Ивановича отступил на Алапаевск, а 13 человек в том числе и автор были переданы на вновь организованный вспомогательный бронепоезд, который имел задание пропустить через ст. Самоцвет все наши войска с Егоршинского направления, после этого взорвать ж.д.мост через р. Реж и только тогда отступить. Задание нами было выполнено. После взрыва моста выпустили 5-6 снарядов из 3-х дюймового орудия по д. Кулига и отступили на Алапаевск (запомним и этот момент в истории – прим. Е.П.).

Не успели мы еще отъехать от взорванного ж.д. моста, как в Катышку нагрянул Кулигинский кулацко-бандитский отряд, вооруженный охотничьими ружьями и своедельными пиками с наконечниками, сделанными из банок белой жести. Недаром на всю улицу и во все горло кричала Наталья Некрасова, увидев спускающихся под горку бандитов: «Наши едут, вот это настоящее войско, как на картине «Казаки».

Кулаки деревни торжествовали победу над советской властью. Они в лице этих бандитов видели «героев и освободителей», потому и вышли встречать их хлебом и солью. Помпраздничномумразодетые Некрасова Наталья Артемьевна, Баянкин Иван Прохорович, Баянкин Федор Андреевич и др. низко кланялись, просили принять от Катышинского сообщества хлеб-соль и заверяли своих «героев» в оказании им всевозможной поддержки вплоть до людского состава. Как бы в доказательство своих обещаний они представили Баянкина Гавриила Ивановича с большим белым бантом на груди и нескольких других человек, которые тут же были зачислены в бандитский отряд. Не успели закончить церемонии с «хлебом-солью», как кто-то из белобандитов увидал проходившего домой Некрасова Михаила Марковича и закричал: А что у вас красная сволочь разгуливает свободно – взять его!» И тут же набросились на Михаила Марковича и начали избивать его. Избили до такой степени, что он потерял сознание, но садисты не удовлетворились этим. Они не бросили его на улице, а волоком утащили в пожарную, где, обливая водой, приводили в чувство и вновь приступали к истязаниям. И быть бы ему убитым, да родственники – кулаки взяли его на поруки, и он был спасен.

В первый же день после отступления красных в Катышке начался кулацко-бандитский разгул. Повсюду слышались крики, стоны и плачь. Деревянный пол в пожарной был залит кровью ни в чем ни повинных, честных тружеников деревни. Так Кулигинские «казаки», Деевские и Арамашевские белобандиты ознаменовали свое вступление в д. Катышку, никем не защищенную. В первую очередь они начали избивать отцов, матерей и жен тех, кто ушел с Катышинским отрядом защищать молодую Советскую республику.

А один из местных жителей Казанцев Степан Львович на собрании в пожарной внес такое предложение: «собрать всех красных зверенышей (детей красногвардейцев) и я сам им широким топором на колодке поотрубаю головы». И его предложение многие поддержали. Но нашлись и более благоразумные люди, отклонили такое дикое бесчеловечное предложение. Но взрослых не щадили. После избиения Некрасова М.М. до полусмерти был избит Долганов Петр Павлович, который вскоре и умер. Истерзали до смерти Долганова Ивана Афанасьевича за то, что его сын и брат ушли добровольцами в Красную Армию. Сначала били его дома, а потом по дороге в пожарную, но этим выродкам и того мало. Тогда они привязали его ногами к хвосту лошади и волокли до самой волости 4 км. По дороге у него глаза из орбит выскочили, он похож был на трепещущий кусок мяса со слабо бьющимся сердцем. Несколько ударов штыком, вонзенных в кровавую массу, лишили его последних признаков жизни.

А вот в д. Косяковой палачи замучили насмерть Телегина Федула Кузьмича 27 лет за то, что его брат Телегин Борис-прапорщик старой армии добровольцем ушел в Красную Армию, а не в белую; Петрова Никиту Михайловича 26 лет и Доронина Германа Сергеевича 20 лет. Всех их привязали по одиночке к соснам и медленно кололи штыками до последнего вздоха».

Вот так были представлены события тех дней.

В увековечение Долганова Ивана Афанасьевича памяти сейчас в центре Катышки у дороги, около часовни соорудили ему памятник.

В память об Телегине Ф.К., Петрова Н.М. и Доронина Г.С., погибших в «Постной Редке» в урочище между деревней Косяково и селом Арамашево установлен обелиск погибшим в гражданскую войну в августе 1918 года красных партизан.