полная версия

полная версияГолоса Бессмертия. Книга воспоминаний армянских ветеранов Великой Отечественной войны

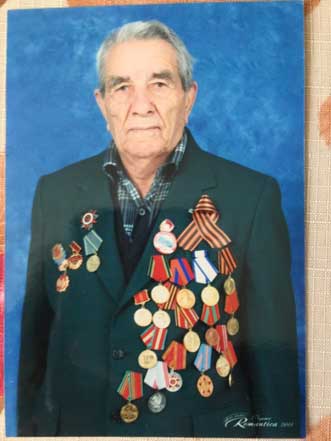

В боях под деревней Каламовской тов. С. Г. Мирзоян вместе с пехотными частями поддерживал наступление соседней части и, когда противник начал ее теснить тов. Мирзоян, заражая своим мужеством остальных бойцов, поднял их в атаку, помогая восстанавливать прежнее положение. За дни боев тов. Мирзоян уничтожил не один десяток фрицев. 5–6 августа 1943 года во время атаки тов. Мирзоян был тяжело ранен, лишившись одного глаза.

За свою удаль в бою, за уничтожение живой силы противника тов. Мирзоян достоин представления его к Правительственной награде – ордену Красной Звезды.

Комендант штаба 6-ой гвардейской механизированной Волновахской бригады, гвардии старший лейтенант Смирнов».

19 сентября 1942 года, в самые тяжелые и критические дни Сталинграда, на Мамаевом Кургане – Главной Высоте России, 19-летнему секретарю комсорга роты 33-ей гвардейской стрелковой дивизии 62-ой армии Сурену Мирзояну довелось докладывать о боевых действиях своей дивизии командующему 62-ой гвардейской ордена Ленина легендарной армии, прославленному генералу В. И. Чуйкову. «Этот день был знаменателен для меня ещё и тем, что при защите Мамаева Кургана, во время непрерывных боев, я вступил в ряды коммунистической партии, стал гвардии старшим сержантом и удостоился благодарности Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил СССР И. В. Сталина», – вспоминает в своих мемуарах Мирзоян.

Фашистская авиация сбросила на Сталинград до миллиона бомб общим весом около 100 тысяч тонн, артиллерия выпустила по городу несколько миллионов снарядов и мин. После окончания битвы здесь было насчитано до 150 тысяч воронок от авиабомб и снарядов, в том числе более 40 тысяч на территории тракторного завода. Полностью были разгружены 309 промышленных предприятий, взорваны и выжжены свыше 41000 домов – девять десятых до военного жилого фонда. В сельских районах не стало 21 МТС, более 2000 колхозных животноводческих построек, 1200 тракторов и комбайнов, свыше 298000 голов общественного скота, полностью и частично были разрушены 17130 зданий. Общий материальный ущерб, причинённый жителям, предприятиям, организациям, учреждениям, колхозам, составил более 19 миллиардов рублей. Гитлеровцам не удалось сломить железную стойкость героического Сталинграда и захватить город-герой на Волге.

2 февраля 1943 года фашистские войска, в том числе 24 генерала и фельдмаршал Паулюс, капитулировали. Победа в Сталинградской битве стала переломной во всей войне.

Работая с архивными документами, сохранившими сведения о битве под Сталинградом, Сурен Гарегинович с большой радостью вычитал слова дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза, бывшего начальника штаба 62-й легендарной армии Николая Ивановича Крылова. В своих воспоминаниях в книге «Сталинградский рубеж», спустя 37 лет, он достойно охарактеризовал героические подвиги бойцов.

Летом 1943 год Сурен Гарегинович принял участие в Курской битве в составе 2-го гвардейского механизированного корпуса. 5 августа 1943 года в одном из решающих сражений в районе балки Шереметьево был тяжело ранен и контужен, потерял правый глаз. Длительно лечился в госпиталях и был демобилизован по инвалидности. Но война для героя Сурена Гарегиновича Мирзояна не закончилась: в тяжёлый для своей исторической Родины период, в 1989 году, он отправился в Карабах, где принимал участие в боях, был ранен и контужен.

В 1993 году Сурен Мирзоян с семьёй переехал на постоянное жительство в Сталинград. Именно Сталинград. Он никогда не называл этот город Волгоградом. Только Сталинградом. Только Городом-Героем с большой буквы.

К 70-летию Великой Победы он готовил очередную книгу, результат исследовательского труда в триста страниц, но, к сожалению, не дожил. Стараниями родных при поддержке Представительства Россотрудничества в Армении книга «Сталинградцы победили» вышла в свет к 75-летию Победы.

Андрей Андреян и Вардануш Закарян: «Любовь, война и вся жизнь»

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, а семейная пара – Андрей Аршалуйсович Андреян и Вардануш Вардановна Закарян – ещё и 78-летие со дня свадьбы. И случилось это счастливое событие в самый тяжёлый период – разгар войны, в 1942 году. Молодые люди, ещё вчерашние школьники, случайно встретились в поезде и решили пожениться. Но семейную жизнь пришлось отложить на несколько лет – они оказались на разных фронтах большой советской страны.

Живут Андрей Аршалуйсович и Вардануш Вардановна в Гюмри, который в годы их молодости назывался Ленинаканом. Маленький уютный домик окружён садиком, где бабушка Вардануш выращивает цветы, создавая уют не только в доме, но и вокруг. У них 4 детей, 17 внуков, 45 правнуков и 6 праправнуков. Но живут они отдельно от всех, вдвоём – это было их пожелание, мол, пока двигаемся, ходим, можем сами за собой ухаживать. Правда, дом младшего сына Ашика стоит по-соседству. Почти все дети и внуки живут в Гюмри или области, часто наведываются в гости. Только одна из дочерей – в Керчи, но в этом городе, за который Андрей Аршалуйсович воевал, они бывают каждый год. Внук – в Валенсии. С ним удалось пообщаться через социальные сети. Вот что написал Артур Андреян: «Я помню дедушку и бабушку с 3–4 лет, хотя моё детство прошло в России. Всегда ждал, когда придёт Новый год, чтобы поехать в Армению, к ним. Также проводил летние каникулы у них. Они всегда внимательны к своим детям, внукам, правнукам и праправнукам. Кстати, мою младшую дочь мы назвали в честь бабушки, а сына – в честь деда. Дедушка и бабушка очень щедрые и добрые люди. Они всегда являлись и являются для нашей семьи примером для подражания. Несмотря на их возраст, чувство юмора у них на высшем уровне! Мы очень дорожим и гордимся нашими дедушкой и бабушкой».

… Вардануш родилась в Тбилиси в 1923 году. После смерти мужа, её мать вышла замуж во второй раз и переехала в Баку. Девочка жила то у матери, то у бабушки в селе Джаджур недалеко от Ленинакана. В одну из поездок в поезде «Баку – Гюмри» девушка встретила молодого и статного железнодорожника Андрея. Андрей сразу обратил внимание на элегантную красавицу в шляпке, а поскольку он был родом из Джаджура, где его родители осели, бежав из Муша во время Геноцида армян, то он легко выяснил, к кому приехала приглянувшаяся незнакомка. В один из дней наведался в гости…

Бабушка Вардануш вспоминает этот момент со смехом, говорит, что всё это было неожиданно, и вообще ей нравился другой парень. Но Андрей начал ухаживать и вскоре завоевал её сердце.

Поженились Андрей и Вардануш 16 сентября 1942 года. И через два месяца молодую супругу призвали в армию и отправили в Батуми. С 1942-го по 1945 год она служила в зенитно-артиллерийском дивизионе в зенитной пехоте наводчицей. На войне у неё появилось второе имя – Маруся. Девушка прошла всю Великую Отечественную войну в Кавказском батальоне.

В том же 1942 году призвали и 19-летнего Андрея. Сначала он оказался в сборном пункте в Гори, потом был направлен в Краснодар. Служил в рядах легендарной 89-ой армянской Таманской стрелковой дивизии. Дивизия была сформирована в августе 1941 года. Входили в неё несколько стрелковых полков, артиллерийский полк, истребительно-противотанковый дивизион, миномётный дивизион, разведывательная рота, сапёрный батальон, батальон связи, рота химзащиты, медико-санитарный батальон, авторота подвоза и другие подразделения. К моменту отправки дивизии на фронт в её составе числились 11805 человек.

В соответствии с директивой командующего войсками Закавказского фронта 89-ая дивизия была отправлена в окрестности Грозного. Боевое крещение получила в боях под станцией Терская на подступах к столице Чечено-Ингушской АССР.

После этого Андрей вместе с дивизией оказался на краснодарско-таманском направлении. После прорыва «Голубой линии» («Готенкопф») на Таманском полуострове 20 ноября 1943 года полк, в котором служил Андреян, был переброшен на Керченский плацдарм. До 31 января 1944 года шли ожесточённые кровопролитные бои за Керчь.

Во время прорыва оборонительной линии фашистов на горе Долгая Андрей получил тяжёлое ранение в голову, руку и ногу. В числе 475 раненых его переправили на Таманский берег, потом в Тбилисский военный госпиталь, где пролежал он несколько месяцев. Ранение привело к глухоте на одно ухо, поэтому во время нашей беседы бабушка Вардануш помогает – громко передаёт наши слова в одно ухо мужу. А Андрей Аршалуйсович улыбается: «Её я всегда слышу и понимаю», потом подносит руку к голове – осколок так и остался на всю жизнь, врос в тело и память бойца.

…Андрея признали нестроевым и отправили домой. Но молодой человек, зная, что его супруга в Батуми, сбежал из госпиталя, чтобы увидеть её. Встреча была что называется со слезами на глазах. Одно-временно придала силы, веру в Победу и опечалила – никто не знал, сколько ещё продлится война, свидятся ли ещё…

Вернувшись в Ленинакан, Андрей пошёл работать на железную дорогу. Но как, как он, мужчина, может быть в тылу, когда жена на войне. И тогда он снова оказался на войне, но уже добровольцем.

Год Победы для них ознаменовался рождением первенца – в августе 1945 года на свет появился сын.

После войны Андрей и Вардануш устроились на работу на железную дорогу в паровозное депо.

…К нашей встрече они подготовились: разложили на столе дипломы, грамоты, благодарности, а на костюмах медали – боевые и трудовые. На двоих у них целый арсенал: Орден Отечественной войны I-ой степени, медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За освобождение города Керчь», медали «За добросовестный труд», «Ветеран труда», «Почётный железнодорожник» и другие. Андрей Аршалуйслович шутит, мол, жена выбрала лучшие медали и нацепила на себя, а те, что остались – на нём.

Каждый год Андрея Аршалуйсовича и Вардануш Вардановну дети отправляли в Крым. А в 2018 году они впервые приняли участие в Параде на Красной площади. Андрей Аршалуйсович признаётся, что это было его мечтой.

…Провожают они нас, выйдя на порог – тепло, по-отечески и по-матерински. Держатся друг за друга и машут вослед. Так провожают только те, к кому хочется возвращаться и благодарить за каждую встречу – урок любви, уважения, человечности.

Блокадница Галина Петухова: «Девочка видела много огня… привезли её из Ленинграда»

Галина Павловна Петухова – ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда. Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 872 дня. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года.

Галине было три года, когда вокруг Ленинграда сомкнулось смертельное кольцо блокады. Она помнит, что жила на Васильевском острове, на первом этаже самого обычного, ничем не примечательного дома: выбегала во двор, пригоршнями загребала снег и носила домой. Снег топили, добавляя еловые ветки, и пили. Было невыносимо голодно и холодно – температура в ту страшную зиму достигала отметки –40.

Галина помнит, как норма хлеба упала до 125 граммов на человека. Часто дети, получая несколько кусочков на всю семью, не доносили его до дома, съедая по дороге, или родители отдавали свой паёк детям, оставаясь голодными.

Папа и мама Гали умерли от голода. Девочка осталась круглой сиротой и оказалась в детском доме в Ленинграде. Незадолго до смерти, мама пришила к подолу её платья лоскуток с именем и адресом.

Когда девочке было 4,5 года, её вместе с другими детьми, истощёнными, находящимися на грани жизни и смерти, эвакуировали из Ленинграда в детский дом в Ивановской области.

«Я долгое время не могла ходить, не было сил, – вспоминает Галина Павловна. – Нас, ленинградских детей, называли доходягами, но боролись за каждого». Да и потом, спустя несколько лет, дети так и не смогли оправиться от истощения: в третьем классе Галя весила всего 15 килограммов. В личной карточке Петуховой было написано: «Девочка видела много огня… Привезли из Ленинграда…»

О чём она мечтала в детском доме? О самом малом, но насущном – чтобы во время раздачи хлеба досталась горбушка, потому что её жевать дольше. До наших дней Галина Павловна сохранила особое отношение к хлебу. И не только. К людям и к жизни в целом она относится с благодарностью и теплом, заряжая всех оптимизмом и поддерживая.

Будучи семиклассницей, Галя пошла работать ткачихой. «Я всё могла делать сама, – рассказывает женщина. – Управляла двенадцатью станками, настраивала их, ремонтировала».

В 1962 году Галину Петухову и других детдомовцев направили в Ереван для оказания помощи предприятиям лёгкой промышленности Армении.

На ереванском камвольном комбинате не было лучшей ткачихи, чем Галя Петухова. Об этом рассказывает её трудовая книжка. За свой труд Галина Павловна награждена орденом Трудового Красного Знамени и двумя орденами Славы 2-й и 3-й степеней, имеет много знаков отличия. В 1978 году она в числе делегатов от Армении участвовала в очередном съезде членов профсоюзов в Москве.

Армения стала для Галины Павловны второй родиной. Здесь она вышла замуж, вырастила дочь, двух внуков, сейчас помогает с правнуком. «Да, я полюбила Армению, но снится мне всегда Россия, – делится Галина Павловна. – Часто вижу во снах Ленинград и город Фурманов Ивановской области».

В 2009 году решением администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Галине Павловне Петуховой вручён знак «Житель блокадного Ленинграда».

Каждый год в январе по приглашению Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга жители блокадного Ленинграда, проживающие в Армении, участвуют в праздничных мероприятиях, посвящённых полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады. К слову, в Армении из ленинградцев-блокадников остались в живых 7 человек, четверо из которых проживают в столице, остальные – в областях.

В одну из поездок Галину Павловну ждал сюрприз. Стараниями сотрудницы ереванского Российского центра науки и культуры, переехавшей по долгу службы в Санкт-Петербург, она посетила дом своего детства.

«Я не видела родной дом с 1942 года, – рассказывает Галина Павловна. – Момент встречи с домом для меня был одновременно и болезненным и очень сокровенным. Перед глазами встали картины прошлого. Родители. Война. Страх. Голод. Я очень благодарна Ирине Фёдоровне Касацкой, которая смогла найти дом моего детства и организовала встречу». Галина Павловна сокрушённо качает головой: «Вот если бы я знала или как-нибудь можно было бы узнать девичью фамилию моей матери, может, родственники нашлись…»

В 2020 году Галина Павловна ездила в Санкт-Петербург на празднование 76-ой годовщины полного освобождения от фашистской блокады. Каждая поездка для неё в радость.

«Съезжаются блокадники из разных уголков мира, у каждого своя история, своя судьба, но мы чувствуем крепкое родство», – поделилась в конце беседы женщина. И на прощание пожелала молодёжи ценить то, что имеют: родных, дом, мир…

Гюлумяны: «Ты проводила на войну сыновей»

Семью плотника Степана Гюлумяна из деревни Гетик Великая Отечественная война обожгла крепко: из шестерых сыновей, ушедших на войну, вернулся один. Горе подкосило отца, но он нашёл в себе силы, чтобы вырастить ещё одного сына и троих дочерей. А вот материнское сердце жены его, Такуи, как он её ни жалел, скрывая похоронки, не выдержало.

Деревню Гетик основали бывшие арцвашенцы, которые в 20-х годах после Геноцида переселились на новую территорию. 130 домов жили одной семьёй. Отцов, мужей, сыновей провожали на войну все вместе, все вместе встречали победителей и оплакивали погибших. Ушло почти все мужское население деревни, погибли 52 человека, вернулись единицы.

Сыновья Степана Гюлумяна оказались на фронте в первые дни войны. Старший сын Петрос пропал без вести. Сколько радости было, когда в 56-ом в деревню вернулся один из арцвашенцев, числящийся в списке без вести пропавших. Он-то и рассказал, что Петрос жив-здоров и скоро вернётся. То ли это действительно было так, то ли парень хотел дать надежду родителям, только это сказалось на состоянии матери отнюдь не очень хорошо. Она каждый день сидела у дороги, ожидая своего сыночка Петроса, угадывала его в каждом прохожем, в каждой проезжающей мимо машине. И, будучи ещё не старой женщиной, умерла там же, у дороги.

Её внук Марсель, когда смотрит кадры из фильма «Песнь старых дней» Альберта Мкртчяна в главной героине – матери, проводившей на войну пятерых сыновей и получающей одну за другой похоронки, – видит свою бабушку. Для него в собирательном образе реально вырисовываются линии судьбы татик Такуи.

Писатель А. Фадеев написал неустаревающий гимн матерей, проводивших сынов свои на войну: «Ты проводила на войну сыновей – если не ты, так другая, такая же как ты, – иных ты уже не дождёшься вовеки, а если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды на поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с земли или постели, когда он заболел или ранен, – все это сделали руки матери моей – моей, и его, и его». Эти слова, как нельзя лучше, подходят и армянке Такуи.

Второй сын, Бениамин, был кадровым офицером, погиб на Украине.

Часть, в которой воевал Гурген, попала в окружение. Он погиб в апреле 45-го в Чехословакии, так и не встретив победы.

Ишхан и Иван воевали в Прибалтике. В первые дни войны наши войска воевали там сразу с двумя фронтами, в одном бою полегли братья.

Аршак воевал в 89-ой стрелковой Таманской дивизии. 10 августа 1941-го участвовал в битве за Кавказ. Участвовал в освобождении Балаклавы, Керчи, Севастополя и других городов, за что имеет награды, дошёл до Берлина. Командир дивизии и её личный состав наряду с другими 6-ю национальными армянскими дивизиями прославили силу армянского оружия, разгромили фашизм в самом его логове и навеки вписали в май 1945-го победный танец кочари у стен Рейхстага.

Когда вошли в Берлин, командир генерал-майор Нвер Сафарян… отправился на могилу кайзера Вильгельма, который некогда жаждал изничтожить армян, и справил малую нужду, что стало уже расхожей легендой. А Аршак вернулся в Гетик победителем. Он имеет более десяти боевых наград, среди которых Орден Красной Звезды, Орден «За Отвагу» и другие. Шесть ранений до последних дней его жизни давали о себе знать. Книга А. Ананаканяна «В едином строю», изданная в 1975 году к 30-летию Победы, хранит в себе образы шестерых братьев Гюлумянов.

Дом Степана Гюлумяна стоял у дороги и во время войны стал перевалочным пунктом для всех следовавших и лазаретом для раненых. Он никогда никому не отказывал в крове, принимал хлебом-солью, каждого готов был приютить и обогреть. После войны он старался больше времени проводить с молодёжью в сельской библиотеке – так он утолял тоску по погибшим сыновьям.

Когда умер Аршак, его сыновья и сыновья погибших братьев Гюлумянов поставили могильный камень с фотографиями. Он стал местом воинской памяти, на которое каждое 9 мая с цветами приходят дети, внуки и правнуки Гюлумяна. И ничего, что там покоятся лишь Степан и Аршак, один из нескольких солдат Гетика, похороненный в родной земле, главное – память, дань уважения и благодарность за мирное небо.

История одной судьбы и одного письма

Французы из отряда Сопротивления были отправлены на отдых. Наших тоже отправили – в Колыму…

Высшее германское командование предложило Сталину обменять сына на фельдмаршала Фридриха фон Паулюса, взятого в плен в 1942 году. Официальный ответ Сталина, переданный через председателя шведского Красного Креста графа Бернадота, гласил: «Солдата на маршала не меняют».

Эта история для нас обрела новые краски, когда мы познакомились с письмом из архива семьи Гегама Григоряна и Земфиры Минасян. Гегам Самсонович – известный журналист, долгие годы работал заместителем редактора газеты «Коммунист». Земфира Давидовна – бывший секретарь Совпрофа Армении, сейчас на пенсии. Так вот, письмо это не простое, а от внука Сталина Евгения Джугашвили, интересовавшегося воспоминаниями о трагических днях в концлагере Маутхаузен, которые его отец Яков Джугашвили провёл вместе с Давидом Минасяном.

Случилось это в начале 70-х годов, когда по приглашению Союза журналистов Грузии Гегам Григорян повёз группу районных редакторов в братскую республику. В программе значилось посещение Музея Сталина в Гори. Экскурсовод всё показывала, рассказывала, дошла до фотографии Якова, на которой он был изображён вместе с немецкими офицерами. Гегам Григорян заметил, что его тесть Давид Минасян сидел в концлагере вместе с Яковом. Экскурсовод всполошилась и попросила одну минутку, скрывшись за дверью. Потом появилась в сопровождении нескольких человек, явно не музейных работников. Те долго расспрашивали, что-то записывали, потом тепло, по-грузински попрощались…

По возвращении в Ереван семья Минасянов получила письмо от Евгения Джугашвили, который писал книгу о своём отце. В письме он обращался к Давиду Минасяну: «Я хочу просить Вас, поскольку судьба однажды свела Вас с Яковым Джугашвили в трагичные для вас обоих дни, подробно, как только это возможно, описать Ваши наблюдения и даже Ваши думы по этому поводу. Меня интересуют, конечно, строгие рамки времени, когда Вы видели Якова, и место. Было бы очень ценно, если бы Вы смогли вспомнить «обычные мелочи», такие как походка, манера разговора, выражение глаз и т. д.».

Офицер Давид Минасян действительно близко знал Якова Джугашвили – волею судьбы он оказался с ним в немецких застенках. По его рассказам, Яков неплохо владел армянским – общение с тифлисскими армянами не прошло бесследно. Они часто перекидывались словами на незнакомом всем языке. Яков тщательно скрывал свою личность, пока однажды в разговоре с кем-то не проговорился… Продал его один из заключённых, говорят, за буханку хлеба. На следующий день в лагере поднялся тарарам. Приехавших и прилетевших высших немецких офицеров было не сосчитать. Тогда и был составлен текст обращения к советскому народу: «Я, Яков Джугашвили, сын Иосифа Виссарионовича Сталина, призываю вас не оказывать сопротивления, так как немцы несут свободу и демократию». Но Яков отказался подписаться под этими словами, за что был избит до полусмерти. Установлено, что он скончался от истощения в день, когда американцы освободили концлагерь, вопреки свидетельствам, что покончил жизнь самоубийством или был застрелен немецким офицером. Якова убили измором. Это было в апреле 1945 года.

Давид Минасян сидел с генералами Карбышевым, Алавердяном, Микитиным. Был очевидцем того, как Карбышева в лютую стужу облили водой, и он за ночь превратился в ледяную фигуру. В бараках были щели, сквозь которые заключённые смотрели на происходящее. Немцы выпустили несколько очередей, что для некоторых обернулось смертью. Через некоторое время партизаны французского Сопротивления организовали побег из лагеря, среди беглецов оказался Давид Минасян.

В 1944 году образовался Первый советский партизанский полк во Франции, состоящий исключительно из армян, который участвовал в движении против фашистских оккупантов. Давид был начальником штаба полка. За освободительную деятельность он получил высшие правительственные награды Франции, которые сейчас хранятся в Историческом музее. Это орден «Крвад Герб I степени» с Золотой Звездой и орден «Крвад Герб II степени» с серебряной медалью «Волонтёр». Всех французов из Сопротивления их правительство наградило медалями, двухмесячным окладом и отдыхом в санатории.