Полная версия

Литература как социальный институт: Сборник работ

5.3.1. Структуры и формы определения реальности.

5.3.1.1. Пространство и время как социокультурные координаты организации текстовых значений.

5.3.1.2. Внутритекстовые инстанции упорядочения тематизируемых значений. Направленность и модальность авторских интенций.

5.3.1.2.1. «Имплицитный» автор (рассказчик и т. д.).

5.3.1.2.2. «Имплицитный» читатель.

5.3.1.2.3. Действующие лица. Характер и типы мотивации (причинность, случайность, судьба и т. п.).

5.3.2. Типы организации текста и формулы их анализа (жанры и пр.).

5.3.2.1. Общие работы.

5.3.2.2. Отдельные жанры и формулы.

5.3.2.2.1. Роман. Генезис и культурное значение жанра.

5.3.2.2.1.1. Плутовской роман.

5.3.2.2.1.2. Роман воспитания.

5.3.2.2.1.3. Исторический роман.

5.3.2.2.1.4. Экзотический роман.

5.3.2.2.2. Трагедия.

5.3.2.2.3. Драма.

5.3.2.2.4. Комедия.

5.3.2.2.5. Мелодрама.

5.3.2.2.6. Пастораль.

5.3.2.2.7. Научная фантастика.

5.3.2.2.8. Детектив.

5.3.2.2.9. Песня.

5.4. Экспрессивная техника конституирования ценностных значений.

6. Литература как средство социализации

Мы исходили из того, что литература как ценность, как высокозначимая в определенных группах общества возможность представления в условной форме социальных отношений (переживаний, конфликтов, описаний душевных состояний, характеров, событий и проч.) притягивает или стягивает самые разные социальные структуры – от экономики (как обмена ценностями, аффектами) или власти (авторитета) до способностей воображения, необходимого для понимания действий другого в ситуациях высокой неопределенности и непредсказуемости или иррациональности исторического процесса. Литературоведение в любой форме такого знания дать не могло и даже не сознавало необходимости или возможности этого7. В своем рафинированном виде теория литературы (как бы ни различались ее версии) быстро сводилась к той или иной истории литературы, после чего распадалась на описание и толкование отдельных авторов или их произведений.

Это была общая, то есть коллективная, работа. Говоря «мы», я имею в виду всю нашу тогдашнюю группу в Секторе книги и чтения (а затем – и в Книжной палате, где мы еще какое-то время продолжали заниматься этими темами): С. Шведов начал детально заниматься образцами социализации в учебниках русского языка и литературы для младших классов, Н. Зоркая – теоретико-методологическим анализом рецептивной эстетики (преимущественно Х. П. Яуссом и В. Изером)8. Никто из нас по отдельности не мог такую работу проделать без постоянных обсуждений и споров. Поэтому в качестве ее соучастников надо назвать А. Левинсона, а среди оппонентов – М.Чудакову, участников Тыняновских чтений и других, в том числе и тогдашних социологов, кто, как, например, В. Шляпентох, отрицал возможность перевода литературных значений в социологические понятия, что заставляло нас искать ответы на самые разные теоретические, методологические и содержательные вопросы (как это всегда бывает, когда дело касается новой дисциплинарной парадигмы).

Надо было одновременно решать несколько задач:

1) описать полную структуру самого социального института литературы и его редуцированные варианты (производство текстов, их распространение, цензура и контроль над их обращением, описание механизмов отбора, оценки и передачи от группы «создателей» к реципиентам, хранение того, что считается достойным или важным, необходимым в качестве «литературы» и т. п.);

2) описать траекторию литературной социализации – «спуска» литературного произведения от элиты (группы создателей и первого прочтения) в низовые слои читателей, сопровождающегося банализацией трактовок, упрощением и переинтерпретациями текста; обучение литературе – техники литературной социализации в школах и социализации через литературу, ставшие в конце XIX и в XX веке основой для идеологического импринтинга масс и самих процессов массовизации;

3) описать проблематику литературной культуры (структуру литературных авторитетов, придающих устойчивость организации литературы, типы поэтики, соотнесенной с самоидентичностью разных групп производителей текстов и их потребителей, устойчивые конфигурации и композиции литературных приемов и конструкций, определяющих читательское опознание своих или «интересных» для читателей книг и текстов, – формульные структуры текста) и ее динамику – регулярную смену наборов авторов и авторитетов; и, наконец,

4) анализ тех семантических структур, которые образуют «смысл» литературных артефактов – возможность понимания социальных действий (или их компонентов), представленных теми или иными метафорическими образованиями или их составляющими: типами и функциями «визуальности», времени, point of view, субъективности, воображаемого пространства и т. п.

Первый вариант нашего теоретического подхода был представлен в качестве теоретического «Введения» к названному библиографическому указателю по социологии литературы. Но по «техническим» причинам оно было снято, а то предисловие, которое осталось, не давало представления о концептуальных возможностях нового подхода.

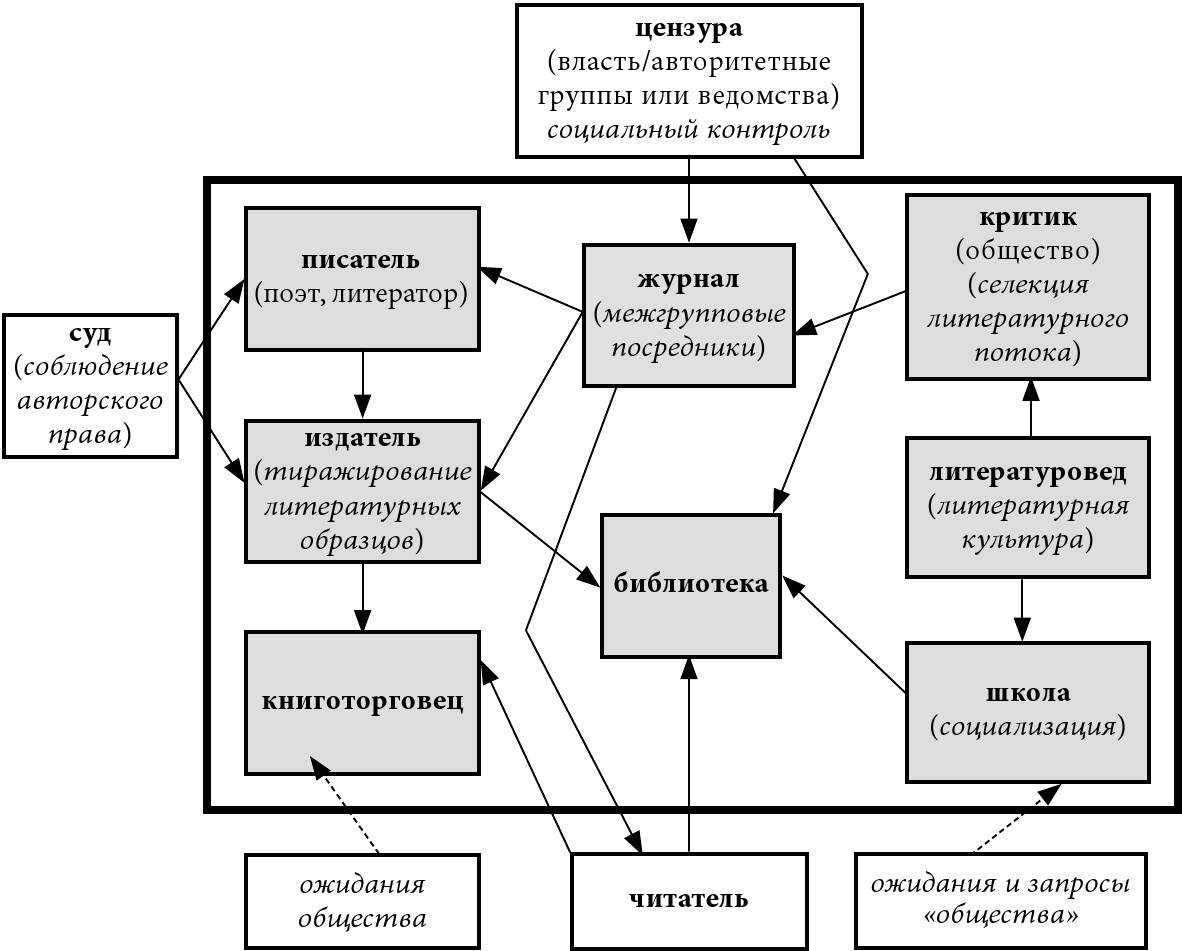

Общая модель института может выглядеть примерно таким образом (схема 1).

Схема 1. Литература как социальный институт (структурно-функциональная или ролевая система)

В основу схемы была положена структурно-функциональная парадигма AGIL (адаптация – целедостижение – интеграция – поддержание или сохранение образца) Т. Парсонса, поскольку она представляет собой не теорию отдельного или исторически конкретного общества, а методически определенный, теоретический язык описания и анализа реальности. Расшифровываю этот подход для литераторов: литература как социальный институт есть устойчивая, то есть воспроизводящаяся во времени вне зависимости от личного состава участников взаимодействия или их поколенческой смены, совокупность ценностей, норм, социальных ролей, а значит – коллективных организаций. Институционализация этого взаимодействия должна

а) отвечать своей основной функции (заданной ее целевым предназначением – производить тексты для чтения;

б) взаимодействовать со средой – получать за это ресурсы в виде той или иной гратификации и поддержки – аффективного признания значимости доставленных читателю переживаний, мыслей, возможностей воображения, или – экономического вознаграждения, а также – наделения писателя социальным авторитетом, влиянием, статусом и т. п.);

в) сохранять свою структуру – порядок взаимодействия разных действующих субъектов, включая группы и организации; порядок, закрепленный и поддерживаемый правом и соответствующими институтами (законами, судом, юристами), наконец,

г) обеспечивать свою целостность (путем социализации новых поколений или социальных групп к литературе, а значит – через обучение в школах, университетах, посредством домашнего воспитания, что предполагает наличие «фондов памяти» – библиотек, курсов истории литературы и т. п.).

Структурно-функциональный принцип рассмотрения эмпирического материала предполагает, что каждый функциональный узел этого института может быть в свою очередь описан через выделение таких же структурно-функциональных звеньев или подсистем9.

Но это полная схема социальных коммуникаций, образующихся вокруг ценностей «литературы», соответственно структурированных социальными ожиданиями (читателей и писателей, издателей, учителей, цензоров, критиков и других акторов) появления или наличия текстов с эстетическими свойствами, условного, экспрессивно-символического характера. Нетрудно представить себе усеченные, неразвитые или редуцированные по тем или иным причинам формы таких отношений: литературу «без писателя» (жестко ритуализированная система обращения канонических текстов – фольклорные записи, священные сочинения); литературу без книготорговца (существующую благодаря меценатству или подписке, государственно-идеологические издания, самиздат, кружок любителей); литературу без литературоведа, критики или библиотеки (газетные, «бульварные» романы-фельетоны, интернетовскую, любительскую или графоманскую), литературу без издателя (литературный салон) и т. п. Важно осознать, что каждое изменение конфигурации социальных взаимодействий в этом плане означает не только другую читательскую адресацию, но и изменение поэтики, интерпретации тестов, структуры авторов и многое другое, то есть другую структуру самого «института» литературы.

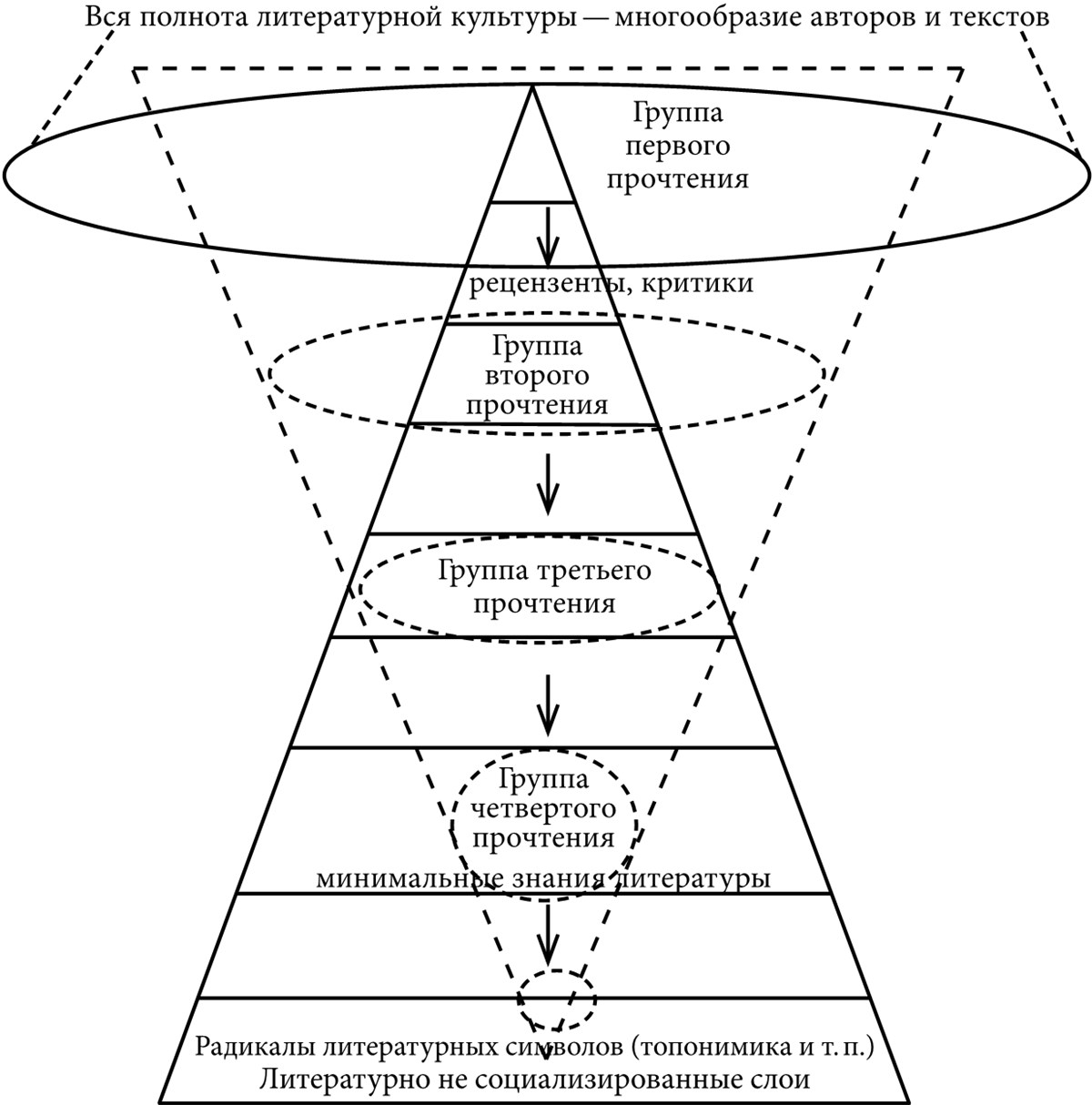

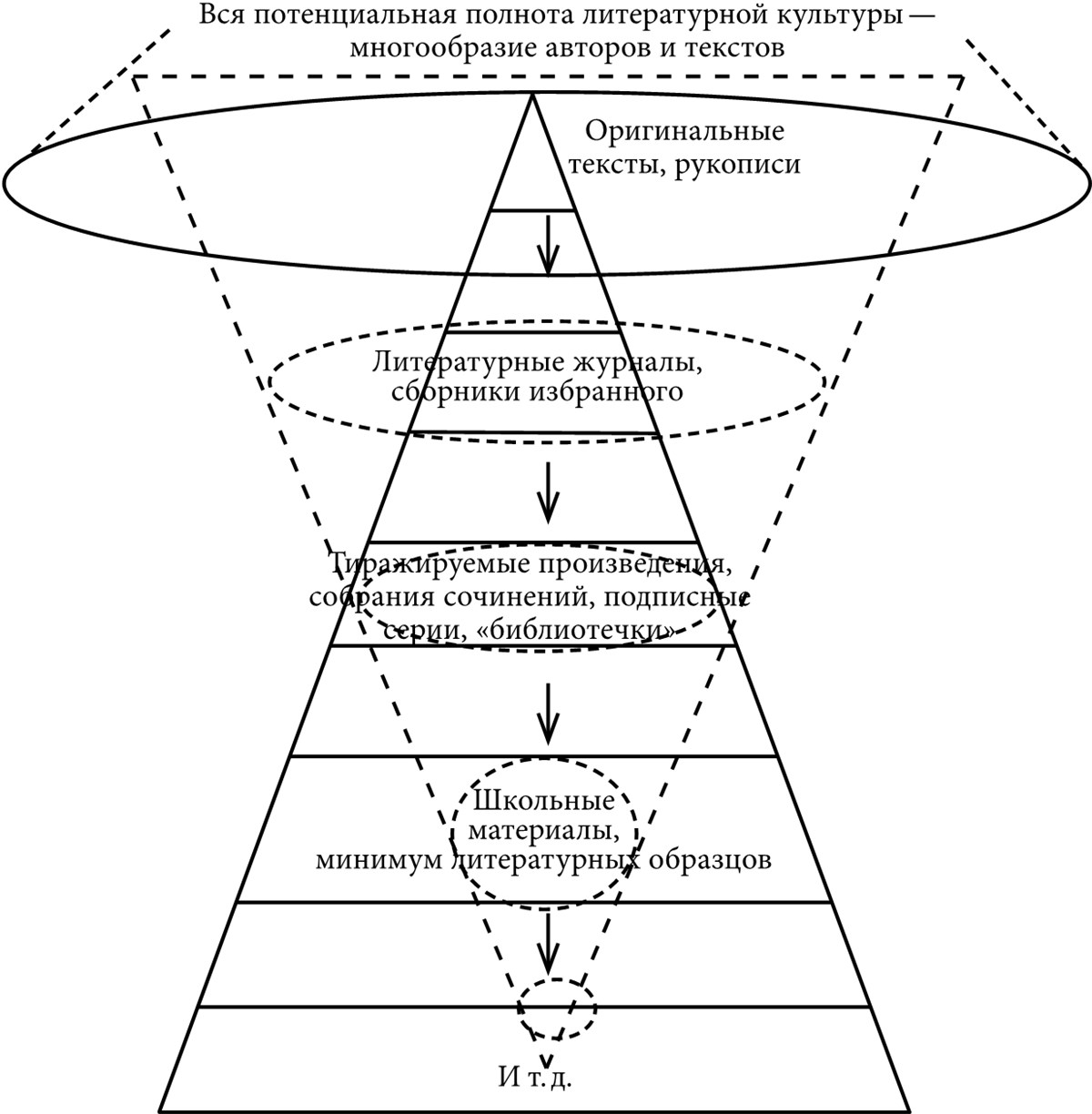

Другая линия анализа открывалась с описанием динамики литературного процесса (как динамики литературной культуры, так и динамики литературной социализации): передача литературных образцов от группы создателей (или первых публикаторов, группы «первого прочтения»), обладающих в идеале самым широким горизонтом истории и многообразия литературных явлений и способов их интерпретации, к группам реципиентов (ориентирующихся на них, но профессионально «не занятых в литературе» или «не занятых литературой», однако обладающих достаточным культурным ресурсом, рефлексивными навыками и воображением, чтобы оценить то, что предлагают группы первого прочтения.

Понятно, что диапазон знаний о литературе условной группы «второго прочтения» будет более ограниченным, нежели у первой. Изменятся и формы репрезентации текстов – это уже не рукописи или первые издания, а тиражируемые, воспроизводимые в другой форме произведения (журнал, который структурирует аудиторию самим фактом регулярного поступления новых произведений, отдельное книжное издание, жанровые антологии, сборники разных авторов и проч.).

Схема 2. Литературная динамика: социальные группы, селекция и спуск образца

Еще более ограниченными ресурсами обладают группы «третьего прочтения», которые ориентируются на готовые, отмеченные другими социальными инстанциями (СМИ, модой, референтными группами – коллегами, «поп-звездами») формы представления литературы – «избранное», собрание сочинений, «серии» и т. п.

Схема 3. Литературная динамика: селекция, формы литературных текстов и спуск образца

И так вплоть до полной тривиализации литературного содержания в школьном чтении (романы Дефо или Свифта в переложении для детей, хрестоматии для чтения) и т. п.

Но последовательному упрощению понимания литературности, экспрессивного качества текстов, банализации интерпретаций литературных образцов соответствует нарастание значимости их социального воздействия – тексты частично теряют свое качество индивидуального выражения, творческой фантазии или условности, превращаясь в иллюстрации символических событий «национальной истории», идеологически предписываемые образцы «социального» или «национального» характера, изображения антропологических типов, примеров социального поведения (героичности, предательства, народности) или решения конфликтных ситуаций, дающих стимулы для формирования социального воображения, а стало быть – играющих важнейшую роль в процессах массовой социализации новых поколений или аккультурации немодерных периферийных слоев общества, втягивания их в сферу письменной культуры, их модернизацию.

Моделью для описания этого процесса «спуска образца» стала для нас одна идея из работы А. Моля10, в которой прослеживаются изменения тематических мотивов в искусстве (например, трансформации или рутинизации семантики золота как света вечной истины и божественной энергии в византийских иконах в элементы королевской эмблематики, эполеты парадного мундира или просто знаки «красивого» и «доброго» / «золотого как небо аи», «золотой души человек» / и вплоть до люрекса в женских кофточках или крапинок на обоях).

Дух рутинного литературоведения страшно мешал, поскольку исследовательская деятельность здесь мыслилась лишь как история литературы, что на практике означало разбивку всего материала литературного прошлого на отдельные золотоносные участки – именитых авторов, которых каждый «историк» литературы старался застолбить за собой и не пускать никого другого. Опасность конкуренции вела к тому, что любая новая идея или подход в этом сообществе вызывали скрытую агрессию и неприятие, блокировавшие способность к пониманию. Напротив, наша установка заключалась не в вытеснении или замене традиционного или какого-то более продвинутого варианта литературоведения, а в сочетании с ним, универсалистской надстройке над ним, открывающей другую плоскость рассмотрения – междисциплинарный анализ с привлечением ресурсов и методов возможностей других наук – от экономики до этнометодологии. Другими словами, мы стремились к тому, чтобы уйти от индивидуального копания в источниках и биографических деталях писательской судьбы и сделать исследования литературы коллективным предприятием, немыслимым без кооперации разных ученых и обращения к ресурсам разных специальностей, так как это сегодня имеет место в других социально-гуманитарных дисциплинах или даже в экономике. (Трудно поверить, но еще в конце ХIХ – начале ХХ века даже экономика была скорее описательной наукой о нравах и ценностях и лишь затем стала тем, что она есть сегодня, – высокоформализованным статистическим анализом экономических систем и процессов.)

Очень важны здесь были наши постоянные дискуссии с Мариэттой Омаровной Чудаковой, выдавленной из Отдела рукописей ГБЛ и на какое-то время получившей защиту и крышу у Валерии Дмитриевны Стельмах. В тот момент М. О. и А. П. Чудаковы вместе с Е. А. Тоддесом только что закончили свой знаменитый ПИЛК – том Тынянова11, который, по идее, как нам тогда казалось, должен был возродить или, по крайней мере, стимулировать дискуссии о теории литературы, начатые опоязовцами и русскими формалистами. Именно благодаря жестким спорам с Чудаковой, а затем – опять же благодаря ей, позвавшей нас на Тыняновские чтения, лидером, вдохновителем и организатором которых она стала, мы обязаны расширением и углублением наших знаний о концепциях литературоведения12. Часть работ, которые мы тогда представляли на этой конференции (мы были на первых четырех), я включил в настоящее издание.

Несколько слов для понимания первых, более ранних, кажущихся нарочито усложненными текстов. Сразу скажу – этой нарочитости не было (даже если у нас иногда и возникало желание немного подразнить историков литературы13). В них постоянно, с некоторой даже избыточностью встречаются понятия «нормативный», «ценности», «институт». Их употребление было связано с внутренней необходимостью всякий раз иметь перед глазами схему социального института. Социальный институт (не следует путать, как часто это имеет место, с социальной организацией) в теории представляет собой устойчивую систему взаимодействия действующих индивидов и групп, складывающихся вокруг определенных «ценностей» (предельных, в смысле несводимых к каким-то другим основаниям или представлениям, в этом смысле – трансцендентных, представлений о благе, общей идее, которая играет регулятивную роль в отношениях людей, не обладая при этом силой внешнего предписания, а являясь лишь образцом для морального или эстетического подражания). В зависимости от теоретического подхода эта система взаимодействия может рассматриваться как совокупность взаимосвязанных социальных ролей, распределение которых и образует «институт», либо как устойчивые, регулярно повторяющиеся социальные взаимодействия. Сама устойчивость этого рода может задаваться и поддерживаться не столько взаимными «интересами» (это грозит кратковременностью неупорядоченных или конвенциональных, договорных взаимоотношений), сколько определенными правилами поведения, которые в свою очередь должны поддерживаться тем или иным видом «права» (обычным правом, традицией, ритуалом, церемониями либо формальными, то есть кодифицированными, рационализированными и письменно закрепленными «законами», «актами», инструкциями, «конвенциями» и т. п., гарантированными другими институтами – судом, полицией, сообществом и проч.). Отдельный элемент этих упорядоченных взаимодействий (все равно, идет ли речь о социальных ролях – социологической парадигме, восходящей к шекспировской идее «мир как театр», а мы лишь марионетки богов или актеры, разыгрывающие написанный не нами спектакль, или о социальных взаимодействиях в смысле подхода Макса Вебера) составляет понятие «нормы», правила поведения, предполагающее определенное толкование и понимание «ценности», но, в отличие от ценности, заданное и неотделимое от различных коллективных санкций, спектр которых может быть очень широким, в зависимости от характера нарушения нормы и жесткости самого коллектива (от усмешки над маргиналом и чужаком, не знающим, как себя вести в приличном обществе («…и молча обведенный взор ему был общий приговор»), до изгнания из группы, обструкции, изоляции от доступа к благам или даже смертной казни). Сами по себе ценности не могут быть предметно, зримо выраженными (что такое добро, красота, свобода, любовь, не может быть однозначно определено в качестве безусловных предписаний и требований к каждому держаться только такой версии или канона понимания), они являются субъективными регуляторами, значимость которых осознает лишь сам субъект действия (например, в виде угрызений совести или «веры как уверенности в невидимом» и т. п.). Поэтому по степени дифференцированности норм и проявления субъективной саморегуляции (личной ответственности, свободы убеждений и следования своим принципам и проч.) можно судить о сложности, то есть дифференцированности, социальной системы общества, когда индивид сам должен выбирать из множества различных групповых императивов и требований то, чем он будет руководствоваться в различных жизненных ситуациях. Именно эти моменты (ценностно-ролевые или ценностные коллизии, конфликты нормативных ожиданий и предписаний), не проявляющиеся в рутине повседневных отношений, и воспроизводит художественная литература или искусство в целом.

Поэтому решение первой задачи – как фиксировать в литературных или киношных актах взаимодействия героев обстоятельства, порождающие нормативные конфликты, – оказывается условием социологического анализа эстетических явлений, все равно, будь то парадоксальные формы Магритта, шок от диссонанса, несоответствия видимого нашим априорным установкам восприятия материальности и времени (как это имеет место в «Терминаторе») или метафоры поэтического языка. Но именно возможность «снятия» (интерпретации этих коллизий) означает рождение новых смыслов, закрепляемых в социальных репертуарах «значений», которые мы придаем типовым ситуациям взаимоотношений с Другими, будь то люди или наши объективированные и субстантивированные состояния («…беды скучают без нас»). Решению этих концептуальных проблем мне пришлось отдать 7 лет, завершив к концу 1986 года их изложение в «Метафоре»14. С социологической точки зрения теперь стало возможным рассматривать различные виды метафоры как варианты логических структур и механизмов смыслообразования для разных типов социального действия. Благодаря этому ходу появилась возможность переводить семантику литературных явлений в конструкции социального действия и их элементы (нормы, ценности, роли, санкции и т. п.).

Другой, столь же принципиально важной проблемой была «классика» как динамичная система литературных авторитетов, придающая целостность, то есть интегрированность и организованность, литературной культуре. Ею вплотную занялся Борис с помощью наших коллег – А. Рейтблата и Н. Зоркой. Я считаю это направление исследований самым перспективным в парадигме социологии литературы и, более того, – самой истории литературы. Толчком к этим разработкам послужила книга шведского социолога К. Розенгрена15, но важно, что Дубин и Рейтблат радикально изменили сам подход к измерениям литературных авторитетов. Если у Розенгрена было всего два замера, то Дубин и Рейтблат проделали очень большую и трудоемкую работу по фиксации в журнальных отзывах и рецензиях «эталонных» авторов, с которыми сравнивались новые писательские имена, с 1820‐х по 1970‐е годы. Систематические замеры динамики литературных авторитетов (писателей, поэтов, которые выступали в функции «образца» для оценки других) позволили увидеть ритмы литературной системы, то периодическое увеличение объема авторов в периоды быстрого развития общества и его открытости миру, то, напротив, сужение канонических авторов, когда общество и, соответственно, литература впадают в состояние окостенелости, жесткости, авторитарной и консервативной дидактики, понимать, почему это происходит, связать эти процессы с влиянием общественных факторов и сил, исторических обстоятельств. Это давало перспективу наконец-то оторваться от привязки литературоведа к конкретному имени, увидеть закономерности в движении литературных образцов, то есть перейти к методам генерализованного анализа литературы как целого (что не отменяло, естественно, значимости каждого идеографического факта)16. Но это принципиальное достижение осталось без внимания и понимания нашей ученой публикой.

Отчасти здесь мы и сами виноваты, поскольку не озаботились тем, как другие читатели будут воспринимать непривычный характер подобной работы, необходимостью сделать доступным сам метод. Борис позже учел это обстоятельство и многое сделал для популяризации общего подхода, хотя, к сожалению, это уже не касалось основных идей социологии литературы и ее подсистем.

Если бы не перестройка, то мы, наверное, довели бы наши разработки до какого-то более или менее целостного вида. В последние годы советской власти мы были заняты уже более практическими вопросами: анализом последствий государственной политики книгоиздания, интеллектуальной слабостью интеллигенции, национализмом, кризисом тоталитарного сознания и т. п. вещами. Литература постепенно отходила на второй план17.

После развала советской системы начались быстрый процесс введения в научный и публицистический оборот того, что уже было накоплено ранее, его институционализация, профессиональная дифференциация и вполне логичная специализация. Потребность в «общих вопросах» исчезла. Никто уже не ставил задачи соединения разных дисциплин и не собирался соединять их с экзистенциальными проблемами своего жизненного выбора.

Разрабатываемая «идея спуска образца» как цикличного процесса социализации общества через введение новых смыслов и значений, новых образцов человеческого поведения, тематизации конфликтов и т. п. внутренне соотносилась нами с предполагаемой функцией элиты, задачей или «миссией» интеллигенции в обществе, как мы ее тогда понимали. Согласно этой логике, производимые «группами первого прочтения» образцы затем принимались нижестоящими слоями читателей, которые в усеченном и тривиализированном виде передавали эти значения более широким, но менее образованным и в культурном смысле статичным, непродуктивным слоям, те – в свою очередь другим группам или детям и т. д., пока образец окончательно не терял свою связь с литературой (по схеме: «А платить кто будет, Пушкин?»). Предполагалось, что такие механизмы циклического продвижения смысловых, тематических ценностных образцов действия, чувствования, видения обеспечивают единство культуры общества, а сами образцы, проходя через всю толщу «общества», циклическим образом интегрируют его, насыщая его новыми идеями и нормами отношений. Пока образец проходит средние уровни социальной структуры, на верхних этажах появляются уже новые образцы, вытесняющие предшествующие новации, то есть запускающие схожие механизмы обновления, какие имеют место в непрерывном процессе «моды».

Расширение читательской аудитории, которое мы наблюдали в 1970–1980‐х годах, можно было отождествлять не только с ростом образования, присвоением образцов городской культуры, но и с постепенным приобщением к более гуманным и либеральным, нетоталитарным формам сознания и мышления. Отчасти это подтверждалось нашими наблюдениями над динамикой аудитории журналов, особенно – в национальных республиках, где под прикрытием языка национальные элиты формировали общественные ресурсы для предстоящей эмансипации от имперского центра, равно как и ростом и усложнением сети и структуры самиздата (за четверть века эти сети, включавшие на первых порах несколько сотен или тысяч читателей, втянули в себя к началу 80‐х годов, по нашим подсчетам, несколько миллионов пользователей, что принципиально изменило их структуру; можно было видеть в них прообраз интернета).

Но должен признаться: наша гипотеза – спуск образца будет работать как модернизационный эскалатор или механизм эрозии и трансформации тоталитарного социума – оказалась нежизнеспособной. Поправлюсь: она не то чтобы в принципе неверна, нет, но она оказалась иллюзорной в условиях распада прежней институциональной системы. В открытом и либеральном западном обществе со свободной конкуренцией различных элит, обеспечиваемой дифференцированными институтами – политическими, правовыми, экономическими, гражданского общества и т. п., эта схема вполне применима, у нас – нет. Почему? Что не так?