полная версия

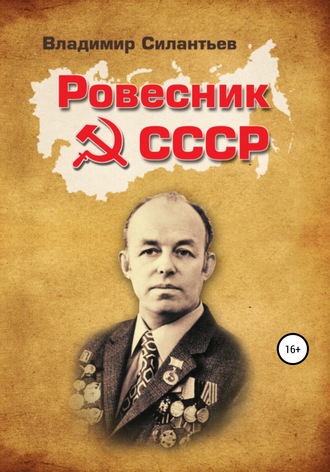

полная версияРовесник СССР: Всюду Вселенную я объехал

Итак, четыре года войны – четыре самолета. Может быть, это прозвучит наивно, но я любил их, как любят девушку. Я писал им стихи и могу доказать, что это так, – некоторые напечатаны во фронтовой газете, где работал М. Исаковский. Я любил их за красивые, стройные фигуры и вечные капризы. Не верите? А я уверен в этом. Ведь грозное время войны совпало с моей молодостью.

В марте 2009 года вышла книга о моем родном полке. Называется очень хорошо – «Под знаменем гвардии». В ней отражен боевой путь однополчан в годы Великой Отечественной войны, а также освоение реактивных самолетов в мирное время. Книга – энциклопедия 47‑го гвардейского, скрупулезное перечисление всех летчиков и других авиаторов: их фамилии, имена и отчества, воинские звания. Всех живых и… мертвых. В книге список почти 300 однополчан, которые либо погибли, либо пропали без вести за четыре года войны.

Мне приятно, что я неоднократно упомянут в книге «Под знаменем гвардии» как автор книг «Воздушные разведчики» и «Один в небе воин». Помещены отрывки из глав о Героях Советского Союза и рядовых экипажах. С улыбкой рассматривал мои фронтовые фото – с баяном, в гимнастерке с петлицами. Полностью воспроизведена моя «Песня авиационного механика». Песня предваряется неким извинением: «Немало рассказано на предыдущих страницах этой книги о подвигах славных героев-разведчиков. И совсем немного о наземных тружениках-работягах: инженерах, техниках, механиках… Расскажем о них стихами нашего однополчанина-фронтовика, гвардии старшего сержанта Владимира Силантьева».

В книге «Под знаменем гвардии» говорится, что я «впоследствии журналист-международник, автор книг и многих публикаций о славных воздушных соколах». И еще: «Силантьев – разносторонний активный комсомолец. Прекрасно звучал в его руках аккордеон. Отличный механик, был певцом, танцором, музыкантом и даже композитором». Однополчане вспомнили, что на фронте я сочинил музыку и слова к лирическим песням «Весна», «Далеко-далеко», «На перроне, на вокзале в бой любимых провожали». В песне про авиамеханика есть такой куплет:

Еще не успел я назвать никого дорогою.

Мне некогда было на фронте мечтать и любить.

Мне спать приходилось в обнимку с окопной землею,

Чтоб только наутро усталым и сонным не быть.

Уточню, что звал «дорогою» мою любимую первую «пешку». После нее обслуживал еще четыре винтомоторных самолета. А в мирное время на смену пришла реактивная авиация. Полк вооружили «мигами». Они были в строю сорок лет. Но очаровать меня, «однолюба», не могли. «Миг» – не аэроплан, а летающий ящик. Крылья срезаны, кили кривые, к фюзеляжу крепятся два ящика – сопла реактивного двигателя. В полк поступили «Су-24», прозванные механиками «сушки». У них сопла прямоугольные, туловище толстое, длиннющее, а я толстых девчонок еще в школе не любил.

КТО ПРОШЛЯПИЛ НАЧАЛО ВОЙНЫ

Меня и моих однополчан в ходе войны волновали мысли о том, по чьей вине к полудню 22 июня на наших западных аэродромах была почти полностью уничтожена советская авиация? Около полутора тысяч самолетов. Большинство из них не смогло взлететь. Командир моего разведывательного полка Трофим Тюрин назвал этот катастрофический день «воздушной мясорубкой». Ему, летчику-истребителю, удалось взлететь, вступить в бой, но он был сбит. Тюрин рассказал, что они вместе с командующим авиацией Белорусского особого округа Кравцом в канун войны наметили полевые аэродромы для рассредоточения самолетов со стационарных аэродромов. Но не успели. Прошляпили. Более того, не выполнили директиву министра обороны маршала Тимошенко, который дважды отдавал приказ рассредоточить авиацию, машины маскировать, а взлетно-посадочные полосы закрасить в цвет местности.

Прошляпили и командиры сухопутных войск. Более трети дивизий, которые, согласно стратегическому плану, должны быть выдвинуты к границе, не прибыли. Тысяча танков, сосредоточенных в пограничных районах, не сдвинулись с места, так как не были заправлены топливом. Оно должно быть доставлено из… Баку.

Вина за типичное русское разгильдяйство полностью ложится на тогдашнее военное руководство. В первую очередь на командующего Особым округом генерала армии Павлова и его штаб. В субботу, 21 июня, он провел вечер в… театре. Ему доложили, что летчик-разведчик на «небесном тихоходе» «У-2» облетел границу, делал посадки и получал от пограничников сведения о скоплении гитлеровских войск у границы. Генерал армии Павлов выслушал тревожные сообщения, но театральную ложу не покинул и указаний не дал.

А что же Сталин, на которого посыпались обвинения за то, что проморгал внезапное нападение? Ведь кто только не передавал ему донесений о сроках нападения Гитлера. Свои разведчики в Берлине, «друг» Черчилль, знаменитый Рихард Зорге – тот якобы сообщил из Токио точную дату вторжения. Из поднятых архивов Зорге, хранящихся на Лубянке, упомянутой шифрограммы, впрочем, не обнаружено.

И все же, где был Сталин? Документы свидетельствуют, что генсек доверился своим маршалам и генералам. Их профессионализму, их добросовестности, ответственности и полководческим талантам. И глубоко ошибся. Историки из числа объективных считают, что Сталин впервые столкнулся с русским разгильдяйством. Почитайте его речи и приказы времен Великой Отечественной войны, и вы обязательно найдете это словечко – «разгильдяйство». К нему добавлялось «пора кончать с настроениями мирного времени».

И все же?! Не он ли ослабил бдительность солдат и командиров, строго приказывая не поддаваться на провокации гитлеровцев? Хотя они нагло нарушали наши границы, беспрепятственно летали над нашей землей. Один ас долетел до Москвы и сел на Центральном аэродроме. Он доставил «личное послание» Гитлера Сталину. В послании, однако, ничего, кроме общих фраз, не содержалось.

Сталин, возможно, поверил бы фотографиям о готовившихся к нападению гитлеровцах. Эти фотодокументы могли доставить летчики-разведчики моего родного полка. Достаточно было одному самолету пролететь от Балтики до Черного моря и заснять все траншеи, окопы, спрятанные в кустах танки, замаскированные вражеские пушки. Но этого не случилось. К 22 июня 1941 года не было у Красной Армии такого полка. Его создали лишь в августе. Дело это было новое. В первые недели войны Ставка доложила Сталину о сдаче немцам Брянска. Сталин засомневался в достоверности этой тревожной новости. Распорядился послать разведчика моего полка слетать в Брянск. Им был Александр Романов, будущий замкомандира 47-го. Вернулся, доложил: да, в Брянске немцы. Сталин попросил соединить его с летчиком и спросил: «Вы уверены, что слетали в Брянск, а не в другой город?» – «Товарищ Сталин! – отрапортовал Романов. – Я много лет жил в Брянске и знаю все его улицы. В центре я видел танки со свастикой». Сталин повесил телефонную трубку. Романов был награжден орденом. Кстати, второй раз Сталин вспомнил о нашей разведчасти, когда подписывал приказ о присвоении нам гвардейского звания.

А что мог бы предпринять Сталин, получая донесения, которые подтверждали сосредоточение гитлеровцев у наших границ накануне войны? Нанести контрудар? Ведь в Генштабе разрабатывали план превентивного удара по фашистской Германии. То была бы не просто ошибка, а катастрофический просчет. Командованию Красной Армии было ясно, что враг превосходит в вооружении, а главное – имеет многолетний опыт ведения войны, отлично оснащенную армию. В случае нашего наступления весь буржуазный мир заклеймил бы Советский Союз как агрессора, а Гитлера назвал бы жертвой большевистской агрессии. Ведь все десятилетия после Великого Октября на Западе столько пугали «мировой революцией» большевиков. К счастью, в Москве были не только горячие головы, но и трезвомыслящие политики и полководцы. Американский посол в Москве Дж. Дэвис в канун начала Второй мировой войны сообщал в Вашингтон президенту Рузвельту об успешной дипломатии Кремля. Он одобрял пакт Молотова—Риббентропа как шанс отсрочить нападение гитлеровцев на СССР и получить почти два года для укрепления Красной Армии. Посол рапортовал своему президенту, что был на судебном процессе в Москве и считает суровый приговор врагам народа заблаговременной ликвидацией «пятой колонны». Рузвельт обратился к продюсерам Голливуда снять фильм на основе сообщений посла. Фильм был подготовлен. Однако консерваторы заклеймили его как «красную пропаганду», и фильм не получил распространения в прокате.

Сколько бы ни ругали антисталинцы пакт Молотова—Риббентропа, но он и так называемый протокол к пакту сыграли огромную роль в расстановке главных игроков в мировой войне. Две западные державы, Англия и Франция, и позднее США объединились вместе с СССР и создали антигитлеровскую коалицию. Советский Союз, согласно секретному протоколу, восстановил свои западные границы по линии Керзона, установленной еще Версальским мирным договором.

В Москве понимали, почему Гитлер легко пошел на уступки Москве, отдав Прибалтику, Западные области Украины и Белоруссии, а также Бессарабию. Гитлер устроил нам ловушку. Его генералы уже разрабатывали план «Барбаросса» – план нападения на СССР, намечали его сроки. Разглядывая карту наших западных областей, нетрудно заметить широко разветвленную сеть шоссейных и железных дорог. Моторизованные и танковые дивизии вермахта преодолели их за считаные недели. Вышли к Ленинграду, Минску, Смоленску. Мы не успели укрепить нашу новую западную границу за отведенные полтора с лишним года «перемирия» благодаря пакту Молотова—Риббентропа. Более того, на пространстве в 300 километров, где создавался новый Северо-Западный военный округ, образовалась брешь. К началу войны 22 июня 1941 года командование округа не имело связи с соседями – Ленинградским и Белорусским округами. Удалось лишь 22 июня связаться с Генштабом в Москве, причем через почтовые отделения Литвы. Не удалось укрепить 300-километровую брешь мощными крепостными орудиями, сняв их со старых укреплений в районе Минска. Снять-то сняли, но не доставили на новое место. Словом, многих можно назвать, кто прошляпил начало войны.

Сталин, конечно, был у руководства страной и несет главную ответственность за все трагическое, что произошло. Однако, по мнению объективных историков, он не виновен в разгильдяйстве высшего военного состава армии, Генштаба, Министерства обороны. Несмотря на тяжелейшие потери 1941 года, этот год значителен неимоверным трудом железнодорожников, успевших перебазировать военные заводы в глубокий тыл. Это год массового героизма монтажников, сварщиков, землекопов и станочников. Они снабдили Красную Армию оружием, что позволило разгромить фашистов под Москвой.

Известен тост Сталина в честь русского народа, произнесенный в победном 45-м. В нем были слова глубокой благодарности своему народу и одновременно извинение за трагические просчеты. Сталин признал: у правительства было немало ошибок, были моменты отчаянного положения, когда армия отступала. Иной народ мог сказать руководителям: вы не оправдали надежд, убирайтесь прочь! Но русский народ пошел на жертвы, оказав доверие советскому правительству. Это доверие стало решающей силой в обеспечении исторической победы над фашизмом. «Спасибо русскому народу за это доверие!» – закончил тост Верховный главнокомандующий.

Сказанное Сталиным, конечно, относилось и ко всем другим народам и народностям. Мои однополчане понимали это, и не были в обиде мои товарищи: штурман казах Нурписов, механик белорус Стефанович, летчик еврей Мелах, штурман украинец Ящук, стрелок-радист башкир Кашафундинов и все-все, кто добывал нашу Победу, верил, что и на нашей улице будет праздник.

ВОЙНА МОТОРОВ

Мы все нуждаемся в исторической справедливости. В связи с этим интересно высказывание В. Путина, сделанное им в конце 2009 года. Он подчеркнул, что Сталин – противоречивая фигура, эпохе его правления нельзя дать однозначную оценку. Но самого вождя не стоит «забрасывать камнями». С 1924 по 1953 год страна, которой руководил Сталин, изменилась коренным образом. Она из аграрной превратилась в индустриальную. И далее: «Мы выиграли Великую Отечественную войну. Кто бы и что бы ни говорил, победа была достигнута. Даже если мы будем возвращаться к потерям, никто не может сейчас бросить камень в тех, кто организовал и стоял во главе этой победы, потому что, если бы мы проиграли эту войну, последствия для нашей страны были бы гораздо более катастрофическими. Даже трудно себе представить».

Еще задолго до Второй мировой войны видные политики и военные эксперты за рубежом, да и наше высшее руководство считали, что будущая война будет «войной моторов». В мое юношеское время на киноэкранах появился чудесный фильм «Трактористы». Он покорил меня бодрыми песенкой «Три танкиста, три веселых друга» и маршем «Броня крепка… Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин…» и, конечно, содержанием – готовься к войне! По радио звучал марш авиаторов: «Нам разум дал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор». А чаще повторяли: «Если завтра война… весь советский народ как один человек за свободную родину встанет». Тем временем строились авиа-, танковые, тракторные заводы. На это нужны были большие средства.

Меня до сих пор удивляет фраза Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Купили за границей комедию Чарли Чаплина «Новые времена», а также роскошный увлекательный фильм «Большой вальс» о жизни и творчестве композитора Иоганна Штрауса. Да и своим фильмом-комедией все были довольны, смотрели по нескольку раз. Это «Веселые ребята» с Утесовым и Орловой. В школах создавались любительские джаз-оркестры. Нас учили танцевать танго и фокстроты. Мы поклонялись Вадиму Козину, тенору Виноградову, Изабелле Юрьевой.

Я думаю, руководство страны посчитало так: пусть ребята повеселятся, ведь завтра наденут солдатские шинели. Помнится, смотрел скучный фильм «Член правительства» с участием Марецкой. В коридоре кинотеатра ее героиня встретила Сталина и спросила: «Будет ли война?» Он долго молчал и сказал: «Будет…»

Наступление гитлеровцев было вероломным. Красная армия отступала в условиях превосходства гитлеровских моторизованных дивизий. Они вклинивались в нашу оборону на танках, гусеничных самоходках-пушках, а пехота – на мотоциклах. Тогда как советский пехотинец имел на вооружении винтовку старого образца, гранату, ручной пулемет.

Колонны гитлеровцев на оккупированных наших землях на северо-западе застопорились у болот Волхова, Новгорода, Старой Руссы, Осташкова. Там моторизованная военная машина забуксовала. И оставалась на этих болотистых просторах вплоть до 1944 года, когда фашистов погнали вспять. Западные военспецы да и наши генералы опасались, что мы не выдержим нового летнего наступления гитлеровцев. На Западе упорно доказывали, что Москву от захвата спас «генерал Мороз». Ранняя зима, заснеженные дороги, лютые морозы, когда не работало синтетическое топливо для «юнкерсов». Летняя компания 1942 года была повторением 41-го года. Гитлеровцы устремились к Сталинграду, и снова зима сковала их действия.

Однако следующее лето, 1943 года, оказалось для нас победным. Наши заводы, своевременно перебазированные на восток страны, наши труженики тыла оснастили Красную Армию так, что она превосходила по всем статьям врага: по числу танков, орудий, «бомберов» и истребителей. Блестяще воевали установки залпового огня «Катюши» и самолеты-штурмовики «Ил-2». Советские люди ликовали, узнав о разгроме немцев на Курской дуге. Тогда впервые небо Москвы раскрасил красочный салют в честь наших воинов. Они погнали хваленые моторизованные дивизии немцев на Запад, сотни тысяч наших солдат сложили головы за освобождение Прибалтики, Пруссии, Польши, Чехословакии и за взятие Берлина.

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ

В преддверии нового 2010 года сенсационно закончилось турне Государственного академического ансамбля песни и пляски имени Александрова в Риме. Глава католической церкви папа Бенедикт пригласил артистов в солдатской униформе под своды величественного собора Св. Петра выступить с классической программой, обязательно включив «Калинку» и «Соловьи, не тревожьте солдат!».

Коллектив Игоря Моисеева объездил многие страны со своими прекрасным репертуаром. Сегодня живет и процветает старейший хор имени Пятницкого. Подмостки лучших зарубежных сцен украшают своим искусством баритон Дмитрия Хворостовского, а также обворожительная красавица, певица мирового уровня Анна Нетребко. В интервью еженедельнику «Аргументы и факты» в октябре 2009 года она поведала о своем творчестве и личной жизни:

«Меня коробит то, что о нас пишут в зарубежных газетах… Например: “В августе 2008 года Россия попыталась уничтожить свободную Грузию и мужественного демократа Саакашвили”. А вот последние “перлы”: “СССР наравне с Германией виновен в развязывании Второй мировой войны”.

К большому сожалению, многие события в самом деле освещаются в западных СМИ однобоко, превратно. Я всегда однозначно за Россию и нападки на свою страну воспринимаю крайне негативно. Если сталкиваюсь с этим, всегда спорю, защищая наши позиции.

Несмотря на все нападки, сегодня на Западе к нашей стране уважение растет. Всегда смотрю новости. И мой папа, он живет в Краснодаре, просвещает меня по всем важным вопросам – он у меня тоже патриот. Знаю, что сейчас у нас разворачивается кампания по борьбе с алкоголизмом. Это действительно очень большая проблема. Я не политик, но думаю, что нашим людям не о вреде водки говорить нужно, а просто дать хорошую серьезную работу. Они заслуживают этого. Если народ будет работать и получать за это достойные деньги, у него появятся совершенно другие приоритеты и напиваться просто не захочется.

Каждый раз, когда приезжаю в Россию и общаюсь с русскими людьми, выдыхаю: я вернулась к чему-то родному. Этот патриотизм у меня появился тогда, когда стала жить за границей. Большую часть года нахожусь там. Часто возникают щемящие, острые чувства тоски по России, гордость за ее достижения. А когда я пою русскую музыку, вдруг что-то необъяснимое охватывает мою душу. Это трудно объяснить словами…

Я и в еде патриотка. До сих пор русская еда для меня – лучшая. Селедка, студень, вкуснющий черный хлеб. Я страшная гурманка. В прошлый раз за 3 дня в Москве набрала 3 килограмма.

Все мои подруги – русские, я жить без них не могу. Так же, как и без нашей публики. Она замечательная, очень отзывчивая и теплая. Зато петь русскую музыку в России сложнее. Потому что ее все знают, у каждого свое “непобедимое” мнение, как она должна быть исполнена. А на Западе… Если бы вы видели, как вели себя зрители на наших концертах в Германии и Австрии. Полнейшая тишина, они впитывали в себя наш русский дух. Это было очень приятно, помогало еще больше раскрыться и найти новые краски.

Поскольку мы поем одно и то же по нескольку лет, действительно можно попасть в плен повторов. Как борюсь? Во-первых, постановки разные, бывает “Травиата” классическая, бывает современная. Всегда стараюсь полностью менять облик и манеры. Во-вторых, конечно, от музыкальных штампов помогают избавляться талантливые дирижеры и партнеры. И все равно певице за этим нужно пристально следить, иначе штампами можно обрасти очень быстро.

Может, мне и завидуют. Но я этого не замечаю, так как концентрируюсь совсем на других вещах. Говорят, у меня положительная энергетика. Действительно, смотрю на жизнь позитивно. Наверное, здесь я пошла в папу. Никому не завидую, у каждого своя судьба. Зависть разрушает человека, разъедает изнутри, не дает возможности сосредоточиться на главном и продвигаться вперед.

Честно скажу: мне было не так-то просто в 37 лет становиться мамой. Я привыкла жить для себя. Мало того, что женщина, так еще и певица! Естественно, вдвойне только для себя жила. Думала лишь о том, как проснусь, как выгляжу. А тут… Появилось маленькое создание. Дети ничему не помеха. Сейчас мне предстоит тур с концертами по Скандинавии. Потом буду петь в “Метрополитен-опера” в новой постановке. Так все время и переезжаю по свету с маленьким сынишкой…»

(Аргументы и факты. 2009. Октябрь.)

Где увидеть пролетариат?

Действительно, есть он у нас еще? Премьер-министр России Владимир Путин в своем выступлении перед профсоюзными деятелями сказал: «Не булыжник, а голова и мозги – главное оружие пролетариата!»

Выходит, есть он, этот пролетариат?! Включите телевизор, пощелкайте вперед-назад каналы – круглые сутки реклама и сериалы: пиф-паф (милицейские хроники), сюсю-люлю (фигурно-любовно-танцевальные эпопеи), псевдоисторические парики и не вяжущиеся с ними тексты (хоть бы раз царь Иван Грозный сказал: «Аз есмь!»). Стандартные новости по разным каналам, одинаковые-скандальные шоу, показы мод, под одну гребенку экстремалы с катанием в джинсах по лезвию бритвы, типовое лошадиное ржание над типовыми собственными шуточками пародистов, усталые рассуждения правозащитников и депутатов о свободе парадов для геев и лесбиянок, футбол, хоккей («Россия, вперед!»), интервью ночных жриц, пьяниц, наркоманов… Бывает, конечно, раз в квартал репортаж о маньяке, отбывающем пожизненный срок, раз в месяц показ спившихся теле- и кинозвезд. Разик про НЛО, и даже сюжет о службе в армии с образцовым порядком.

Но вот что напрочь исчезло с августа 1991 года с экранов ТВ – так это понятие о пролетариате. Растворился он, пропал совсем! И действительно, когда в последний раз на экране телевизора показывали токаря, склонившегося над станком, фрезеровщика, набирающего программу для работы. Или сталевара, кузнеца, сборщика? Всех тех, кто своими руками добывает уголь (показывают только вынос тел после аварий и катастроф), сваривает трубы, регулирует технику, своим трудом создавая богатства России. Но политики и политологи твердят о «рабочей силе», о «трудовых фондах», словно речь идет о чем-то безликом и неодушевленном, а реальная ситуация еще хуже, когда всплывают факты прямо-таки рабовладельческих отношений, которые навязывает работодатель.

(Ракитский А. // Ижевск. Известия. 2009. Август.)

Ностальгия посоветски

Несмотря на то что население в целом приноровилось к жизни по-капиталистически, в стране не спадает ностальгия по «советскому образу жизни». В том числе и в сфере культуры.

Телевидение активно эксплуатирует это обстоятельство. При кризисном сокращении съемок новых фильмов и сериалов, рассчитанных на широкую аудиторию, на телевидении вовсю крутят старые советские ленты.

На днях демонстрировали «Волгу-Волгу» – один из самых талантливых образцов советского агитпропа. В фильме есть все, что соответствовало лозунгу «Искусство принадлежит народу».

Средний по возрасту и по доходам пласт населения (а это основная масса россиян) практически полностью выпал из культурной жизни. Прежде всего из-за финансовых ограничений. За последние 15 лет цены на билеты в театры и на концерты выросли в сотню раз. В Москве и областных центрах (если у местных властей хватает ума) еще поддерживаются очаги доступной культуры. Но в десятке километров от больших городов идет настоящее культурное опустынивание.

Погоня за рентабельностью и сверхдоходами привела к почти полному «сбрасыванию» не только социальной, но и культурной сферы. Закрыты тысячи рабочих клубов, где наши «старики и старушки» могли незатейливо попеть и поплясать и где «мальчишки и девчонки» могли приобщиться хотя бы к азам культуры. Ведь в первые годы дикого капитализма на месте кинотеатров, клубов и выставочных залов размещались казино, салоны игровых автоматов, бутики.

В силу бедности доступ населения к культуре сегодня ограничивается главным образом телевидением. Но именно здесь царят пошлость и культурное убожество. Такое впечатление, что суть массовой телевизионной политики сводится к двум лозунгам – «Разбуди в себе идиота» и «Совокупляйся или умрешь от скуки». Ну и, конечно, убийства, убийства.

(Аргументы и факты. 2009. Октябрь.)

Прозрел

Даниил Гранин, известнейший прозаик, патриарх нашей литературы и… в постсоветское время активный хулитель советского образа жизни, вдруг прозрел. В пространном интервью газете «Известия» 22 октября 2009 года признался: «У нас нет гражданского общества. Мы его поляризировали: с одной стороны – миллиардеры, а с другой – бедняки. У нас появился класс или слой богатеев, которые позволяют себе жить, не считаясь с тем, как живет народ. Это аморально, нагло, вызывающе. Я не говорю о бомжах, которые выброшены из жизни в силу каких-то обстоятельств. Людям недоходных специальностей – не министрам, не бандитам, не депутатам – тем, кто хотел остаться честными, нет благополучного места в нашем обществе. В нем властвует культ денег, поэтому оно разобщено. Советское общество было куда более сплоченным».

(Известия. 2009. Август.)

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В конце 2009 года явно по указке сверху наша медийная братия сбавила обороты антисоветской истерии. Петербургский канал, охочий до «живых историй» про бывших членов Пэ-Бэ, советских министров и даже невысоких чинов, всех стриг под одну гребенку – «преступники», «негодяи». И вдруг показал трилогию о пролетарии с питерского завода, который стал кумиром советской публики, начиная с первой части, – «Юность Максима». А конец трилогии увенчан знаменитым историческим сюжетом – матрос из охраны депутатов Учредительного собрания вежливо просит господ разойтись, ибо «караул устал».