полная версия

полная версияДетство, опаленное войной. Воспоминания малолетних узников

Воспоминания Фроловой Нины Мартыновны

Нина Мартыновна Фролова

Война – жесточе нету слова.

Война – печальней нету слова.

Война – святее нету слова

В тоске и славе этих лет.

И на устах у нас иного

Ещё не может быть и нет.

А. Т. Твардовский

Великая Отечественная война стала самым тяжёлым и трагическим испытанием для нашей страны в минувшем столетии. Война вошла практически во все дома, затронула жизнь и судьбу каждого человека.

Меня зовут Нина Мартыновна Фролова. Я родилась 9 мая 1930 года в Белоруссии, в крестьянской семье. Мать и отец работали в колхозе, а я училась в сельской школе. До войны я успела закончить лишь 3 класса. А уже в сентябре 1941 года фашисты пришли в родное село.

Одиннадцатилетней девочкой я встретила войну.

Мой отец перед приходом захватчиков успел уйти в партизаны, затем он воевал в действующей армии и погиб в 1942 году.

Мама осталась одна с тремя детьми: старшей Кате было 12 лет, а младшему брату всего 4 года.

Кто-то из соседей донёс оккупантам на "партизанскую семью", и ночью нас вместе с другими односельчанами согнали в строй и повели на станцию. По пути сестра сумела выбрать момент и незаметно скользнула под куст. А нас на станции погрузили в вагоны и отправили в город Витебск, где находился фильтрационный лагерь. Оттуда меня вместе с мамой и маленьким братиком увезли в Польшу в грузовых вагонах, в город Освенцим, в печально знаменитый лагерь смерти Аушвиц – самый крупный концлагерь в Польше, ставший местом проведения массового геноцида. Помню, что в вагонах было очень холодно. Кормили один раз в день – давали кусочек хлеба и воду.

Когда нас привези, нам накололи номера на левой руке, ближе к локтевому суставу. Было очень больно, но фашисты не разрешали кричать или плакать. У меня был номер 61711.

Педантичные немцы вели счет даже в концлагерях… Еще десять лет после войны я носила на левой руке клеймо. Узникам мужского пола немцы вели отдельный счет: у четырехлетнего брата на руке был номер 149791.

Нас, пленных, помыли в бане холодной водой, коротко подстригли, дали деревянные бутсы со шнурками и одинаковую одежду, светлое платье с черным крестом. А ноги у меня были тоненькие и бутсы сваливались, я носила их подмышкой, а потом и вовсе потеряла.

Вспоминается жуткий момент, я, придя в барак, обратила внимание на свои почему-то черные ноги, а когда провела рукой по ноге, то поняла, что стряхнула с себя целый рой блох.

После бани нас с другими узниками распределили по баракам. Я с братом Петей попала в один барак, а мама – в другой. Маме было 34 года, я помню какая она была красивая…

В длинных, с двухъярусными нарами, бараках мы прожили целый год.

Однажды вечером мама принесла мне два ломтика хлеба и сказала: "Это моя доля. Мне уже не нужно – завтра нас поведут в баню… А ты береги Петю…". Даже ребенок в Освенциме знал, что из бани была только одна дорога – в печь крематория.

Восемь печей Освенцима работали круглосуточно.

Сколько людей было уже загублено там и скольким еще до конца войны оставалось пройти тот нечеловеческий путь в газовую камеру? А перед сожжением над людьми проводили жестокие медицинские опыты.

Я, будучи ребенком, поняла завещание мамы: теперь я стала брату не только сестрой, но и матерью.

Однажды я протянула Пете кружку с водой, а надсмотрщик выбил эту кружку из моих рук и в наказание отправили меня, 13-летнюю девочку, чистить топки крематория. Работа была тяжелая и я, полуголодная девочка, не выдержав напряжения, через несколько дней упала без сил. Сердобольные рабочие, такие же узники, бросили меня, обессиленную на груды трупов, а ночью перенесли в барак. Так я избежала смерти. Но на этом мои страдания не закончились. Скоро нас, малолетних узников, снова погрузили в вагоны и отправили в специализированный детский концентрационный лагерь Патулице в Литву. В этом лагере брали у детей кровь для раненых немецких солдат. Здесь, в Патулице, я потеряла брата: немецкие охранники, развлекаясь, утопили маленького Петю.

Фронт уже двигался к западу, и меня с остальными узниками перевезли в концлагерь Дахау. Когда стали слышны звуки артиллерийской канонады освободителей, немцы согнали нас в подземный бункер и наглухо закрыли. Я не помню, сколько дней и ночей провели мы без воды и пищи, готовые умереть в любую минуту. Дахау освободили американцы, они и вынесли нас полуживых из бункера на руках.

Судьба подарила мне, кроме свободы, еще одно счастливое мгновение. Здесь, в Дахау, среди узников я встретила свою двоюродную сестру. После потери всех близких людей – это было счастьем.

В конце 1945 года, когда мне исполнилось пятнадцать лет, меня отправили в детский дом на Западную Украину. А потом я вернулась в родную белорусскую деревню, где нашлись мои родственники.

В 1952 году я встретила своего будущего мужа Анатолия Ивановича Фролова, и муж привез меня в свой родной город Красноармейск. Здесь у нас родились двое сыновей. А сейчас уже выросли и внуки.

Спустя 10 лет после окончания войны известный в городе хирург Невдубский сделал мне операцию, удалил фашистское клеймо. Его давно уже нет на руке, но часто по ночам болят рубцы на этом месте, как и душевные раны, оставленные войной на всю жизнь.

Н.М.Фролова (справа) с мужем и двоюродной сестрой

О судьбе узников Освенцима с Владимиром Васильевичем Литвиновым, известным украинским журналистом, написана книга «Поезд из ночи». Это документальное повествование, посвященное поиску бывших малолетних узников фашистских концлагерей, рассказывает о том, как удалось выжить детям-невольникам, как сложились их судьбы в нелегкие послевоенные десятилетия. В ней рассказывается и о моей жизни в неволе. Писателя потрясла моя драматическая судьба, он разыскал меня, и с тех пор вот уже много лет наша семья не теряет связи с писателем.

Воспоминания Князевой Людмилы Филипповны

Князева Людмила Филипповна

Я, Князева Людмила Филипповна, (девичья фамилия Алексеенкова) родилась в крестьянской семье 1 сентября 1940 г. в Екимовическом районе Смоленской области, в деревне Усохи. После войны нас перевели в Калужскую область и поэтому по всем документам мое рождение зарегистрировано в Калужской области.

Моя мама, Алексеенкова Екатерина Степановна 1905 года рождения, выросла в глубоко верующей православной крестьянской семье. Мой отец Алексеенков Филипп Кузьмич был призван в первые дни на войну и пропал без вести. До сих пор о его судьбе нам ничего не известно.

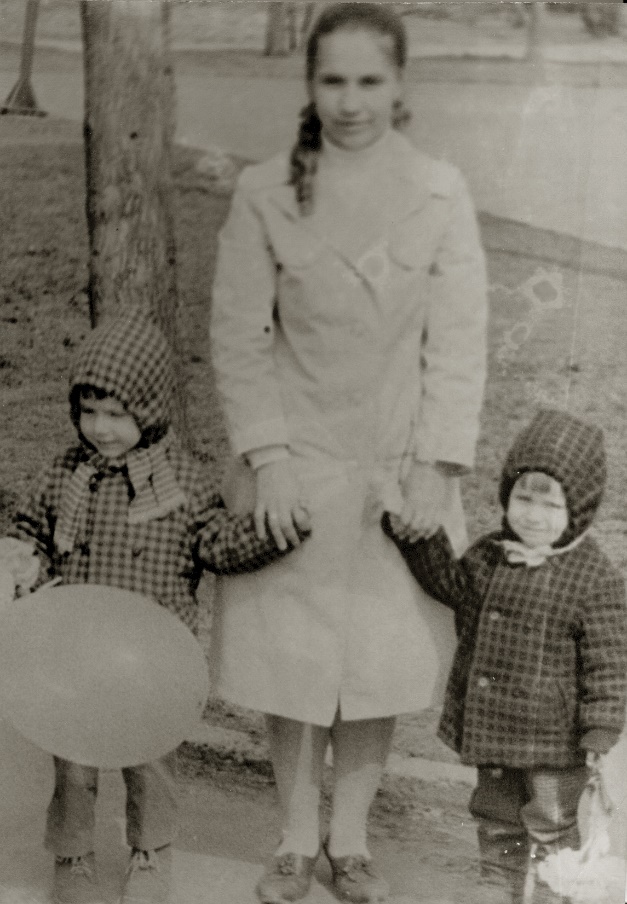

Мама, Алексеенкова Екатерина Степановна

Брат матери Семен Степанович, безграмотный сапожник, был увезен как «враг народа» в 1940 году и дальнейших сведений о нем мы не имеем, его жена скончалась перед войной. Так на руках у моей матери, женщины в возрасте 35 лет и с 4-мя классами образования, без мужа и без средств к существованию, осталось пятеро детей: я и мой брат – Александр (1936 г.р.), а также трое племянников – Юрий (1930 г.р.), Антонина (1936 г.р.) и Семен (1937 г.р.).

Мой двоюродный брат Юрий еще до начала оккупации одиннадцатилетним мальчишкой ушел с солдатами Красной Армии, прошел всю войну. Мы его отыскали только в 1968 году. Он жил в Подольске, стал полковником генерального штаба. Воспитал двух сыновей, которые тоже стали военными.

Второй брат матери Дмитрий Степанович, 1920 года рождения, после окончания педагогического училища был отправлен на Сахалин, потом его взяли на войну. Он прошел всю войну и закончил ее в чине полковника. Прожил всю жизнь в Харькове, умер в 1980 году. Имел двух сыновей, младший Сережа стал военным, до сих пор служит на Дальнем востоке, старший Володя закончил физтех, живет в Харькове.

Наша жизнь в годы войны была полна трагизма и драматизма. Я до сих пор не понимаю, как моя мама в свои 35 лет смогла пережить годы оккупации и годы плена. Я думаю, что ей помогала вера в Бога.

Наша деревня, расположенная в 10 км от Варшавского шоссе, была оккупирована в первые месяцы войны. Маму и нас, малолетних детей, выгнали жить в холодный сарай, а немцы поселились в нашей хате. Мы прожили в оккупации несколько месяцев, а потом нас угнали в неволю.

Сначала нас привезли в пересылочный концлагерь Рославль (Смоленской области). В концлагере шло распределение. Семьи, в которых были дети постарше (11-12 лет), угоняли в Германию, а тех, кто имел маленьких детей распределяли на оккупированной территории. Нас и еще несколько многодетных семей из нашей деревни распределили в западную Белоруссию. Хозяин наш был поляк. Мы жили в хлеву, спали на сене, ели то, что удавалось где-то раздобыть. Было холодно и голодно. Все работали: мать доила коров, старшие дети пасли телят и свиней, а я, трехлетняя девочка, пасла с младшим братом гусей.

Вспоминается один случай, который произошел со мной в те тяжелые годы, он навсегда оставил в моей памяти неизгладимый след. Однажды, незадолго до прихода Красной Армии, увидела я ночью мерцающие неподалеку огоньки. Побежала туда и стала босая бегать по ним. Огоньки оказались тлеющими угольками от сгоревшей хаты. От острой боли я упала, и долго потом мне лечили ноги добрые люди, которые и там, в суровых условиях вражеской неволи, проявляли сострадание и милосердие.

Помню еще и другое, светлое и радостное. Была гроза, а в селе царил переполох, шум и радостные крики: «Наши! Наши!». Дети увидели много идущих солдат. Один из них подхватил меня на руки, а я стала кричать «Папа! Папа!». А старшие братья и сестры, которые помнили отца, меня усмиряли: «Нет папы, нет».

Нас освободили в 1944 году, и мы вернулись домой в родную деревню в декабре. Пережив в сарае (хата была сожжена) зиму, мы все переболели тифом. Было тяжело, но мы выжили.

Мать ходила по своей деревне, просила еду, приносила домой баночку похлебки (суп) или капусты (мы это называли – капуста, а не щи). В округе 30 км, по району, мама ходила с мешочком побираться и ей давали кусочки хлеба, кто картошку. А еще мы собирали по весне замерзшую картошку и пекли блины (тошнотики).

Когда наступила весна, нам дали семена и корову. Мы засеяли огород, но до урожая было еще далеко, поэтому я, семилетняя, единственная девочка среди парней, собирала лебеду и крапиву. В этом возрасте я уже многое умела, в том числе, пилить и колоть дрова, доить корову, ухаживать за поросенком.

Дрова мы заготавливали сами. В лесу нам выделили участок, где мы пилили бревна и привозили их домой.

Мы имели несколько кур, кормили их лебедой и крапивой, которые я заготавливала. Так и выживали.

Навсегда запомнился 1953 год, когда моя двоюродная сестра Антонина заболела туберкулезом. У нас не оказалось даже пенициллина, чтобы ей помочь. Мать нам не запрещала к ней подходить. Мы очень жалели нашу Таньку.

Мама ей как-то сказала: «Танька, будешь умирать, скажи!» Представьте, восемнадцать лет, красавица, вся деревенская молодежь собралась и вдруг в десять часов вечера она сказала: «Я ухожу». Все мы выли в голос и в 3 ночи она умерла. Я не могла поверить, что, пережив плен и неволю, можно вот так просто умереть.

Но жизнь продолжалась – тяжелая и суровая. Училась я в школе, которая была через дорогу. Обуви у нас не было и представьте нас – четверых, босоногих «до белых мух», т. е. до снега. Но потом мама сама научилась плести лапти «свайкой» (так назывался инструмент, которым плели лапти).

Уроки мы готовили при лучине, не было ни керосина, ни электричества. Вообразите, холодная изба, лучина, валенки, а мы четверо детей учим уроки. Несмотря на трудности я всегда училась хорошо.

Стихи (вернее четверостишия) стала сочинять еще в начальных классах. С семи лет занималась в самодеятельности, танцевала, пела частушки, песни, пела в хоре.

Четыре класса я закончила в своей деревне Усохи с четверками и пятерками. И следующие годы с 5 по 7 класс мы ходили пешком за 5 км в Троицкую школу. В любую погоду, зимой в валенках, в шароварах из сатина. Вспоминаю зимнюю стужу и в памяти всплывают строки, написанного мной стихотворения:

Снег

Снег над городом тихо кружится.

Незаметно спустилась ночь.

Только мне почему-то не спится:

Захотелось березке помочь.

* * *

А березка, моя красавица,

На пригорке одна стоит.

Её косы земли касаются,

Ветер пряди ветвей шевелит.

* * *

Нет шубенки у этой березы.

Подари ей соболя мех.

Убери с ветвей её слезы,

Серебристый мой, добрый снег.

* * *

Обогрей своим пухом снежным.

И она улыбнется тебе.

Стань с ней ласковым, очень нежным,

Самым нужным в ее судьбе.

* * *

Принакрой ей нагие плечи

И искринок горсть подари.

Пусть сияют, как яркие свечи,

В серебристом свете зари.

* * *

Снег над городом белый-белый.

Отступает тихонечко ночь…

Я прошу, снег, хоть что-нибудь сделай,

Постарайся березке помочь.

Однажды, когда с друзьями мы шли гурьбой из школы, рядом взорвалась мина. Витя, тринадцатилетний мальчик, погиб сразу, а моей подруге Насте оторвало ногу. Эта трагедия случилась на моих глазах.

По окончании семи классов нас перевели в десятилетнюю среднюю школу в десяти км от дома.

С сентября до осенних каникул мы каждый день ходили пешком, а потом всю зиму жили в общежитии при школе и домой уходили в субботу, а в понедельник в 6 утра мы снова возвращались в школу. Класс был очень дружный. Мы выступали по всему району с концертами. Прекрасный хор, я читала стихи, танцевала, пела соло. Из всего класса сейчас дружим с Любой Решетовой, которая живет в Эстонии уже 55 лет.

Людмила Князева. 9 класс – 1956 год.

В старших классах я была секретарем школьной комсомольской организации. Каждый сентябрь мы работали в колхозе, на копке картошки. А по вечерам давали концерты для населения. Я до сих пор считаю, что это была самая лучшая школа и самые лучшие одноклассники.

10 «А», 10 «А»,

по всему свету разбежался,

10 «А», 10 «А»,

потом все вместе мы не собрались.

По окончании школы в 1958 году мы всем классом хотели поехать на БАМ, но путевки мне не досталось.

Денег в семье было мало, поэтому после школы я не сразу пошла учиться дальше, а год работала дояркой в колхозе, чтобы помочь маме.

В числе лучших доярок колхоза и всего района я ездила на конференцию доярок в Рязанскую область.

С 1961 г. по 1963 г. училась в Кондровском педагогическом училище, закончила с отличием. По распределению уехала работать в город Малоярославец Калужской области. Во время работы занималась в самодеятельности, играла на балалайке в оркестре. Еще в педагогическом училище я научилась играть на фортепиано.

Выступление во время учебы на 4 курсе КПУ.

Басня «Лиса и бобер». Февраль 1963 года.

Затем я поступила в Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина на факультет педагогики и психологии, по окончании которого была распределена в Муромское педагогическое училище преподавателем. В училище преподавала много дисциплин (педагогику, психологию, анатомию с гигиеной, художественное чтение). Количество студентов на очном и заочном отделении было большое. В это время я повстречала очень много интересных людей. Естественно, опять участвовала в художественной самодеятельности преподавателей (кстати количество сотрудников было 130 человек). А классное руководство, несмотря на большую ответственность, всегда приносило радость от успехов студентов.

Замуж я вышла еще студенткой на третьем курсе института. Мы прожили с моим мужем Юрием Михайловичем вместе пятьдесят два года.

Людмила Князева с будущим мужем Юрием Михайловичем. 1968 год. Москва

Родили и вырастили двоих сыновей. С детьми мне очень помогала мама Екатерина Степановна.

Людмила Князева с сыновьями. 1974 год.

В 1985 году мы получили квартиру в Красноармейске. Этот город за долгие годы стал мне родным

Речка Воря

Опять я вижу бережок

С травой высокой над водою,

Привлек неспешный твой поток,

Слегка играющей волною.

* * *

А по ночам, когда шумишь,

Шумишь таинственно, печально,

Как будто тайну говоришь

И катишь волны свои плавно.

* * *

В груди, как тысяча огней,

Воспоминанья сердце ранят;

Из ближней рощи соловей

Свистит разбойник – хулиганит.

* * *

Пройдут года, уйдут совсем…

Пока жива, я твердо знаю,

Что не сравню тебя ни с чем

И ни на что не променяю.

Около 20-ти лет я проработала педагогом в детском кардиоревматологическом санатории города Красноармейска и ушла на пенсию по возрасту. На работе была председателем профкома. Коллектив был небольшой, дружный. Получила звание «Ветеран труда» и «Ударник коммунистического труда».

После выхода на пенсию я активно занялась общественной работой. Была членом совета ветеранской организации образования и культуры, членом литературного клуба «Родник» (мои стихи напечатаны в двух поэтических сборниках «Краснармейск поэтический»), участвовала в художественной самодеятельности, занималась в театральном коллективе.

На сцене Дома Культуры им. Строгалина. 2000 год

В 1998 году я провела большую работу по созданию городской организации малолетних узников фашистских концлагерей, целью деятельности которой стало оказание помощи (в том числе информационной) бывшим узникам.

Имею награды, 7 медалей:

«Ветеран труда»

«Ударник коммунистического труда»

«Непокоренные»

50, 60, 65, лет Победы в Великой Отечественной войне

Медаль Белоруссии – «Узникам нацизма» (я была в плену в Белоруссии)

«130 лет со дня рождения И. В. Сталина»

Занималась с удовольствием при библиотеке в «Клубе любителей литературы», где узнаю для себя много нового и интересного.

Людмила Филипповна Князева.

Выступление в городской библиотеке г.Красноармейска

Была внештатным корреспондентом городской газеты Красноармейска «Городок».

Закончить рассказ о себе хочется стихотворными строками:

Война

Война ворвалась летним днем,

Нас всех задев своим крылом:

Отцов и дедов, матерей

И крошечных совсем детей.

* * *

Земля родная, нет милей

Берёз, осин и тополей…

И вдруг фашисты к нам пришли,

Всем смерть и ужас принесли.

* * *

Да, чашу бед несла война,

Её мы выпили до дна.

Мук и страданий долгих путь

Нам не забыть, не зачеркнуть.

* * *

Вновь вспомню: в жилах стынет кровь.

Как пережить всё это вновь?

В семью погибших кто вернет?

Детишек в жизнь кто поведет?

* * *

Мы все боролись, как могли,

От страха дрогнули враги.

И свято верил весь народ,

Что день победы к нам придет.

* * *

Мы выстояли, будем жить.

Не запугать нас, не сломить.

Давайте ж, люди доброй воли,

Жить в дружбе, мире и покое!

Участник проекта:

Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры Централизованная библиотечная система города Красноармейска.

Руководитель проекта – Любимова Ольга Васильевна, директор МБУК ЦБС г. Красноармейска

Координатор проекта – Тарабановская Оксана Владимировна, библиотекарь МБУК ЦБС г. Красноармейска.

Центральная библиотека города Красноармейска благодарит

за работу по сканированию документов и фотографий:

Зражевского Аркадия Александровича

Составители:

Любимова О. В.

Тарабановская О.В.

Редакторская группа:

Любимова О. В.

Тарабановская О.В.

Верстка:

Тарабановская О.В.

Обложка:

Лагодина О.А.