Полная версия

Похождения бравого солдата Швейка

Швейк основательно хлебнул пива и продолжал:

– Вы думаете, что государь-император все это так оставит? Плохо вы его знаете. Война с турками непременно должна быть. «Убили моего дядю, так вот вам по морде!» Война неизбежна. Сербия и Россия в этой войне нам помогут. Будет драка!

Швейк в момент своего пророчества был прекрасен. Его добродушное лицо вдохновенно сияло, как полная луна. Все для него было просто и ясно.

– Может статься, – продолжал он рисовать будущее Австрии, – что на нас в случае войны с Турцией нападут немцы. Ведь немцы с турками заодно. Это такие мерзавцы, равных которым в мире не сыщешь. Но мы можем заключить союз с Францией, которая с семьдесят первого года точит зубы на Германию, и все пойдет как по маслу. Война будет, больше я вам ничего не скажу.

Бретшнейдер встал и торжественно произнес:

– Больше вам говорить и не надо. Выйдемте-ка со мною на пару слов в коридор.

Швейк вышел за агентом тайной полиции в сени, где его ждал небольшой сюрприз: собутыльник показал ему «орла» и заявил, что Швейк арестован, и он немедленно отведет его в полицию. Швейк пытался объяснить, что, по-видимому, пан ошибается, так как он совершенно невинен и не вымолвил ни одного слова, которое могло бы кого-нибудь оскорбить.

На это Бретшнейдер заявил, что Швейк совершил несколько преступлений, среди которых имела место и государственная измена.

Потом оба вернулись в трактир, и Швейк сказал Паливцу:

– Я выпил пять кружек пива и съел пару сосисок с рогаликом. Дайте мне еще рюмочку сливянки. Мне уже пора идти, так как я арестован.

Бретшнейдер показал Паливцу своего «орла»[25], с минуту глядел на трактирщика и потом спросил:

– Вы женаты?

– Да.

– А может ваша жена вместо вас вести дело во время вашего отсутствия?

– Может.

– Тогда все в порядке, пан трактирщик, – весело сказал Бретшнейдер. – Позовите вашу супругу и передайте ей все дела. Вечером за вами приедем.

– Не тревожься, – утешал Паливца Швейк. – Я арестован всего только за государственную измену.

– Но я-то за что? – заныл Паливец. – Ведь я был так осторожен!

Бретшнейдер усмехнулся и сказал с победоносным видом:

– За то, что вы сказали, будто на государя-императора гадили мухи. Вам этого государя-императора вышибут из головы.

Швейк покинул трактир «У чаши» в сопровождении агента тайной полиции. Когда они вышли на улицу, Швейк, заглядывая ему в лицо, спросил со своей добродушной улыбкой:

– Мне сойти с тротуара?

– Зачем?

– Я полагаю, раз я арестован, то не имею права ходить по тротуару.

Когда они входили в ворота полицейского управления, Швейк заметил:

– Славно провели время! Часто бываете в трактире «У чаши»?

В то время как Швейка вели в канцелярию полиции, в трактире «У чаши» пан Паливец передавал дела своей плачущей жене, своеобразно утешая ее:

– Не плачь, не реви! Что они могут мне сделать из-за обгаженного портрета государя императора?

Так очаровательно и мило вступил в мировую войну бравый солдат Швейк. Историков заинтересует, как мог он так далеко заглянуть в будущее. Если позднее события развернулись не совсем так, как он излагал «У чаши», то мы должны иметь в виду, что Швейк не получил нужного дипломатического образования.

Глава II. Бравый солдат Швейк в полицейском управлении

Сараевское покушение наполнило полицейское управление многочисленными жертвами. Их приводили одну за другой, и в канцелярии для приема арестованных старик-инспектор, встречая их, добродушно говорил:

– Этот Фердинанд вам дорого обойдется!

Когда Швейка заперли в одну из многочисленных камер в первом этаже, он нашел там общество из шести человек. Пятеро из них сидели вокруг стола, а в углу на койке, как бы сторонясь всех, сидел шестой – мужчина средних лет.

Швейк начал расспрашивать одного за другим, за что их посадили. От всех пяти, сидевших за столом, он получил почти один и тот же ответ:

– Из-за Сараева.

– Из-за Фердинанда.

– Из-за убийства эрцгерцога.

– За Фердинанда.

– За то, что в Сараеве прикончили эрцгерцога.

Шестой заявил, что он не желает иметь с этими пятью ничего общего, чтобы на него не пало подозрение: ведь он сидит тут лишь за попытку убийства голицкого мужика с целью грабежа.

Швейк подсел к обществу заговорщиков, которые уже в десятый раз рассказывали друг другу, как сюда попали.

Все, кроме одного, были схвачены либо в трактире, либо в винном погребке, либо в кафе. Исключение составлял необычайно толстый господин в очках с заплаканными глазами, который был арестован дома, у себя на квартире, потому что за два дня до сараевского покушения он заплатил по счету за двух сербских студентов-техников «У Брейшки», и, кроме того, его, пьяного, видел в обществе этих студентов в «Монмартре» на Ржетезовой улице агент Брикси, где, как преступник сам подтвердил в протоколе своей подписью, он тоже платил за них по счету.

На предварительном следствии в полицейском участке на все вопросы он вопил одну и ту же стереотипную фразу:

– У меня писчебумажный магазин!

На что получал такой же стереотипный ответ:

– Это для вас не оправдание.

Другой, небольшого роста господин, с которым та же неприятность произошла в винном погребке, был преподавателем истории и излагал хозяину этого погребка историю разных покушений. Его арестовали в тот момент, когда он заканчивал общий психологический анализ покушения словами:

– Идея покушения проста, как Колумбово яйцо.

– Совершенно так же, как то, что вас ждет Панкрац, – дополнил его вывод полицейский комиссар при допросе.

Третий заговорщик был председателем благотворительного кружка в Годковичках «Добролюб». В день, когда было произведено покушение, «Добролюб» устроил в саду гулянье с музыкой. Пришел жандармский вахмистр и потребовал, чтобы участники разошлись, так как Австрия в трауре. На это председатель «Добролюба» добродушно сказал:

– Подождите минуточку, вот только доиграют «Гей, славяне»[26].

Теперь он сидел повесив голову и причитал:

– В августе состоятся перевыборы президиума. Если меня не будет дома, может случиться, что меня не выберут. Меня уже десять раз подряд избирали председателем. Такого позора я не переживу.

Удивительную штуку сыграл покойник Фердинанд с четвертым арестованным, о котором следует сказать, что это был человек открытого характера и безупречной честности. Целых два дня он избегал всяких разговоров о Фердинанде и только вечером в кафе за «марьяжем», побивая трефового короля козырной бубновой семеркой, сказал:

– Семь пулек, как в Сараеве!

У пятого, который, как он сам признался, сидит «из-за этого самого убийства эрцгерцога в Сараеве», еще сегодня от ужаса волосы стояли дыбом и была взъерошена борода, так что его голова напоминала лохматого пинчера. Он был арестован в ресторане, где не промолвил ни единого слова, даже не читал газет об убийстве Фердинанда; он сидел у стола в полном одиночестве, как вдруг к нему подошел какой-то господин, сел напротив и быстро спросил:

– Читали об этом?

– Не читал.

– Знаете про это?

– Не знаю.

– А знаете, в чем дело?

– Не знаю и знать не желаю.

– Все-таки это должно было бы вас интересовать.

– Не знаю, что для меня там интересного. Я выкурю сигару, выпью несколько кружек пива и поужинаю. А газет не читаю. Газеты врут. Зачем себе нервы портить?

– Значит, вас не интересует даже это сараевское убийство?

– Меня вообще никакие убийства не интересуют. Будь то в Праге, в Вене, в Сараеве или в Лондоне. На то есть соответствующие учреждения, суды и полиция. Если кого где убьют, то так ему и надо. Не будь болваном и растяпой и не давай себя убивать.

Это были его последние слова. С этого момента он через каждые пять минут только громко повторял:

– Я не виновен, я не виновен!

Эти слова кричал он в воротах полицейского управления. И эти же слова он будет повторять, когда его повезут в пражский уголовный суд. С этими словами он войдет и в свою тюремную камеру.

Выслушав все эти страшные заговорщицкие истории, Швейк счел уместным разъяснить заключенным всю безнадежность их положения.

– Наше дело дрянь, – начал он слова утешения. – Это неправда, будто вам, всем нам, ничего за это не будет. На что же тогда полиция, как не для того, чтобы наказывать нас за наш длинный язык? Раз наступило такое тревожное время, что стреляют в эрцгерцогов, так нечего удивляться, что тебя ведут в полицию. Все это для шика, чтобы Фердинанду перед похоронами сделать рекламу. Чем больше нас здесь наберется, тем лучше для нас: веселее будет. Когда я служил на военной службе, посадили у нас как-то полроты. А сколько невинных людей осуждено не только на военной службе, но и гражданскими судами! Помню, как-то одну женщину осудили за то, что она удавила своих новорожденных близнецов. Хотя она клялась, что не могла задушить близнецов, потому что у нее родилась только одна девочка, которую ей совсем безболезненно удалось придушить, ее все-таки осудили за убийство двух человек. Или возьмем, к примеру, того невинного цыгана из Забеглиц, что вломился в мелочную лавочку в ночь под Рождество: он клялся, что зашел погреться, но это ему не помогло. Уж коли попал в руки правосудия, дело плохо. Плохо, да ничего не поделаешь. Все-таки надо признать – не все люди такие мерзавцы, как о них можно подумать. Но как нынче отличишь порядочного человека от прохвоста, особенно в такое серьезное время, когда вот даже ухлопали Фердинанда? У нас тоже, когда я был на военной службе в Будейовицах, застрелили раз собаку в лесу за плацем для упражнений. А собака была капитанова. Когда капитан об этом узнал, он вызвал нас всех, выстроил и говорит: «Пусть выйдет вперед каждый десятый». Само собой разумеется, я оказался десятым. Стали по стойке «смирно» и «не моргни». Капитан расхаживает перед нами и орет: «Бродяги! Мошенники! Сволочи! Гиены пятнистые! Всех бы вас за этого пса в карцер укатать! Лапшу из вас сделать! Перестрелять! Наделать из вас отбивных котлет! Я вам спуску не дам, всех на две недели без отпуска!..» Видите, тогда дело шло о собачонке, а теперь о самом эрцгерцоге. Тут надо нагнать страху, чтобы траур был как следует.

– Я не виновен, я не виновен! – повторял взъерошенный человек.

– Иисус Христос был тоже невинен, а его все же распяли. Нигде никогда никто не интересовался судьбой невинного человека. «Maul halten und welter dienen»[27], как говаривали нам на военной службе. Это самое разлюбезное дело.

Швейк лег на койку и спокойно заснул.

Между тем привели двух новичков. Один из них был босниец. Он ходил по камере, скрежетал зубами и после каждого слова матерно ругался. Его мучила мысль, что в полицейском управлении у него пропадет лоток с товаром. Второй новичок был трактирщик Паливец, который, увидав своего знакомого Швейка, разбудил его и трагическим голосом воскликнул:

– И я уже здесь!

Швейк сердечно пожал ему руку и сказал:

– Очень приятно. Я знал, что тот господин сдержит слово, раз обещал, что за вами придут. Такая точность – вещь хорошая.

Но Паливец заявил, что такой точности цена – дерьмо, и тихо спросил Швейка, не воры ли остальные арестованные: ему как трактирщику это может повредить.

Швейк разъяснил, что все, кроме одного, который посажен за попытку убийства голицкого мужика с целью ограбления, принадлежат к их компании: сидят из-за эрцгерцога.

Паливец обиделся и заявил, что он здесь не из-за какого-то болвана эрцгерцога, а из-за самого государя-императора. И так как все остальные заинтересовались этим, он рассказал им о том, как мухи загадили государя-императора.

– Замарали мне его, бестии, – закончил он описание своих злоключений, – и под конец довели меня до тюрьмы. Я этого мухам так не спущу! – добавил он угрожающе.

Швейк опять завалился спать, но спал недолго, так как за ним пришли, чтобы отвести на допрос.

Итак, поднимаясь по лестнице в третье отделение на допрос, Швейк безропотно нес свой крест на Голгофу и не замечал своего мученичества. Прочитав надпись «Плевать на лестнице воспрещается», Швейк попросил у сторожа разрешения плюнуть в плевательницу и, сияя своей простотой, вступил в канцелярию со словами:

– Добрый вечер всей честной компании!

Вместо ответа кто-то дал ему под ребра и подтолкнул к столу, за которым сидел господин с холодным чиновничьим лицом, выражающим зверскую свирепость, словно он только что сошел со страницы книги Ломброзо[28] «Типы преступников».

Он кровожадно посмотрел на Швейка и сказал:

– Не прикидывайтесь идиотом.

– Ничего не поделаешь, – серьезно ответил Швейк. – Меня освободили от военной службы за идиотизм. Особой комиссией я официально признан идиотом. Я – официальный идиот.

Господин с лицом преступника заскрежетал зубами.

– Предъявленные вам обвинения и совершенные вами преступления свидетельствуют о том, что вы в полном уме и здравой памяти.

И он тут же перечислил Швейку целый ряд разнообразных преступлений, начиная от государственной измены и кончая оскорблением его величества и членов царствующего дома. Среди этой кучи преступлений выделялось одобрение убийства эрцгерцога Фердинанда, отсюда отходила ветвь к новым преступлениям, между которыми ярко блистало подстрекательство к мятежу, поскольку все это происходило в общественном месте.

– Что вы на это скажете? – победоносно спросил господин со свирепыми чертами лица.

– Этого вполне достаточно, – невинно ответил Швейк. – Излишество вредит.

– Вот видите, сами признаете…

– Я все признаю. Строгость должна быть. Без строгости никто ничего не достиг бы. Вроде того, когда я служил на военной службе…

– Молчать! – крикнул полицейский комиссар на Швейка. – Говорите, только когда вас спрашивают! Понимаете?

– Как не понять, – сказал Швейк. – Осмелюсь доложить, понимаю и во всем, что вы изволите говорить, сумею разобраться.

– С кем состоите в сношениях?

– Со своей служанкой, ваша милость.

– А нет ли у вас каких-либо знакомств в здешних политических кругах?

– Как же, ваша милость. Покупаю вечерний выпуск «Национальной политики», «сучку»[29].

– Вон! – заревел господин со зверским выражением лица.

Когда Швейка выводили из канцелярии, он сказал:

– Спокойной ночи, ваша милость.

Вернувшись в свою камеру, Швейк сообщил арестованным, что это не допрос, а смех один: немножко на вас покричат, а под конец выгонят.

– Раньше, – заметил Швейк, – бывало куда хуже. Читал я в какой-то книге, что обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были ходить босиком по раскаленному железу и пить расплавленный свинец. А кто не хотел сознаться, тому на ноги надевали испанские сапоги и поднимали на дыбу или жгли ему пожарным факелом бока, вроде того, как это сделали со святым Яном Непомуцким. Тот, говорят, орал при этом так, словно его ножом резали, и не перестал реветь до тех пор, пока его в непромокаемом мешке не сбросили с Элишкина моста[30]. Таких случаев пропасть. А потом человека четвертовали или же сажали на кол где-нибудь возле музея. Если же преступника просто бросали в подземелье, на голодную смерть, то такой человек чувствовал себя как бы заново родившимся. Теперь сидеть в тюрьме – одно удовольствие! – похваливал Швейк. – Никаких четвертований, никаких колодок. Койка у нас есть, стол есть, лавки есть, места много, похлебка нам полагается, хлеб дают, жбан воды приносят, отхожее место под самым носом. Во всем виден прогресс. Далековато, правда, ходить на допрос – по трем лестницам подниматься на следующий этаж, но зато на лестницах чисто и оживленно. Одного ведут сюда, другого – туда. Тут молодой, там старик, мужчины и женщины. Радуешься, что ты по крайней мере здесь не один. Каждый спокойно идет своей дорогой, и не приходится бояться, что ему в канцелярии скажут: «Мы посовещались, и завтра вы будете четвертованы или сожжены, по вашему собственному выбору». Это был тяжелый выбор! Я думаю, господа, что на многих из нас в такой момент нашел бы столбняк. Да, теперь условия улучшились в нашу пользу.

Швейк только что кончил защитительную речь в пользу современного тюремного заключения, как надзиратель открыл дверь и крикнул:

– Швейк, оденьтесь и идите на допрос!

– Я оденусь, – ответил Швейк. – Против этого я ничего не имею. Но боюсь, что тут какое-то недоразумение. Меня уже раз выгнали с допроса. И кроме того, я боюсь, как бы остальные господа, которые тут сидят, не рассердились на меня за то, что я иду на допрос уже во второй раз, а они еще ни разу за этот вечер не были. Они могут быть на меня в претензии.

– Вылезти и не трепаться! – последовал ответ на проявленное Швейком джентльменство.

Швейк опять очутился перед господином с лицом преступника, который безо всяких околичностей спросил его твердо и решительно:

– Во всем признаетесь?

Швейк уставил свои добрые голубые глаза на неумолимого человека и мягко сказал:

– Если вы желаете, ваша милость, чтобы я признался, так я признаюсь. Мне это не повредит. Но если вы скажете: «Швейк, ни в чем не сознавайтесь», – я буду выкручиваться до последнего издыхания.

Строгий господин написал что-то на акте и, подавая Швейку перо, сказал ему, чтобы тот подписался.

И Швейк подписал показания Бретшнейдера со следующим дополнением:

«Все вышеуказанные обвинения против меня признаю справедливыми.

Йозеф Швейк».Подписав бумагу, Швейк обратился к строгому господину:

– Еще что-нибудь подписать? Или мне прийти утром?

– Утром вас отвезут в уголовный суд, – был ответ.

– А в котором часу, ваша милость, чтобы, Боже упаси, как-нибудь не проспать?

– Вон! – раздался во второй раз рев по ту сторону стола.

Возвращаясь к своему новому, огороженному железной решеткой очагу, Швейк сказал сопровождавшему его конвойному:

– Тут все идет как по-писаному.

Как только за Швейком заперли дверь, товарищи по заключению засыпали его разнообразными вопросами, на которые Швейк ясно и четко ответил:

– Я только что сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда.

Шесть человек в ужасе спрятались под вшивые одеяла.

Только босниец сказал:

– Приветствую!

Укладываясь на койку, Швейк заметил:

– Глупо, что у нас нет будильника.

Утром его все-таки разбудили и без будильника и ровно в шесть часов Швейка уже отвезли в тюремной карете в областной уголовный суд.

– Поздняя птичка глаза продирает, а ранняя носок прочищает, – сказал своим спутникам Швейк, когда «зеленый Антон[31]» выезжал из ворот полицейского управления.

Глава III. Швейк перед судебными врачами

Чистые, уютные комнатки областного уголовного суда произвели на Швейка самое благоприятное впечатление: выбеленные стены, черные начищенные решетки и сам толстый пан Демертини – старший надзиратель подследственной тюрьмы с фиолетовыми петлицами и кантом на форменной шапочке. Фиолетовый цвет предписан не только здесь, но и при выполнении церковных обрядов в Великопостную среду и в Страстную пятницу.

Повторилась знаменитая история римского владычества над Иерусалимом. Арестованных выводили и ставили перед судом Пилатов 1914 года внизу, в подвале, а следователи, современные Пилаты, вместо того чтобы честно умывать руки, посылали к Тессигу за жарким[32] под соусом из красного перца и за пльзенским пивом и отправляли новые и новые обвинительные материалы в государственную прокуратуру.

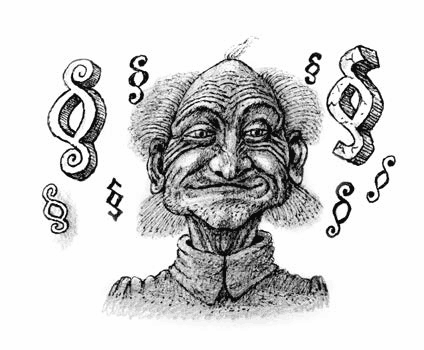

Здесь в большинстве случаев исчезала всякая логика и побеждал параграф, душил параграф, идиотствовал параграф, фыркал параграф, смеялся параграф, угрожал параграф, убивал и не прощал параграф. Это были жонглеры законами, жрецы мертвой буквы закона, пожиратели обвиняемых, тигры австрийских джунглей, рассчитывающие свой прыжок на обвиняемого согласно числу параграфов.

Исключение составляли несколько человек (точно так же, как и в полицейском управлении), которые не принимали закон всерьез. Ибо и между плевелами всегда найдется пшеница.

К одному из таких господ привели на допрос Швейка. Это был пожилой добродушный человек, который, допрашивая когда-то известного убийцу Валеша, постоянно предлагал ему: «Пожалуйста, присаживайтесь, пан Валеш, вот как раз свободный стул».

Когда привели Швейка, судья со свойственной ему любезностью попросил его сесть и сказал:

– Так вы, значит, тот самый пан Швейк?

– Я думаю, что им и должен быть, – ответил Швейк, – раз мой батюшка был Швейк и маменька пани Швейкова. Я не могу их позорить, отрекаясь от своей фамилии.

Любезная улыбка скользнула по лицу судебного следователя:

– Хороших вещей вы тут понаделали! На совести у вас много кое-чего.

– У меня всегда много кое-чего на совести, – сказал Швейк, улыбаясь любезнее, чем сам господин судебный следователь. – У меня на совести, может, еще больше, чем у вас, ваша милость.

– Это видно из протокола, который вы подписали, – не менее любезным тоном продолжал судебный следователь. – Не оказывали ли на вас давления в полиции?

– Да что вы, ваша милость. Я сам их спросил, должен ли это подписывать, и когда мне сказали подписать, я послушался. Не драться же мне с ними из-за моей собственной подписи. Пользы бы мне это безусловно не принесло. Во всем должен быть порядок.

– Чувствуете себя, пан Швейк, вполне здоровым?

– Совершенно здоровым – сказать нельзя, ваша милость, у меня ревматизм, натираюсь оподельдоком.

Старик опять любезно улыбнулся:

– А что бы вы сказали, если бы мы вас направили к судебным врачам?

– Я думаю, мне не так уж плохо, чтобы господа врачи тратили на меня время. Меня уже освидетельствовал один доктор в полицейском управлении, нет ли у меня триппера.

– Знаете что, пан Швейк, мы все-таки попытаемся обратиться к судебным врачам. Подберем хорошую комиссию, посадим вас в предварительное заключение, а вы тем временем как следует отдохнете. Еще один вопрос. Из протокола следует, что вы якобы распространяли слухи о том, будто скоро разразится война?

– Разразится, ваша милость господин советник, очень скоро разразится.

– Не страдаете ли вы падучей?

– Извиняюсь, нет. Правда, один раз я чуть было не упал на Карловой площади, когда меня задел автомобиль. Но это было уже много лет назад.

На этом допрос закончился. Швейк подал судебному следователю руку и, вернувшись в камеру, сказал своим соседям:

– Ну вот, стало быть, меня из-за убийства эрцгерцога Фердинанда осмотрят судебные доктора.

– Меня тоже осматривали судебные врачи, – сказал молодой человек, – когда я за кражу ковров предстал перед присяжными. Признали меня слабоумным. Теперь я пропил паровую молотилку, и мне за это ничего не будет. Вчера мой адвокат сказал, что если уж меня один раз признали слабоумным, то мне это пригодится на всю жизнь.

– Я этим судебным врачам нисколько не доверяю, – заметил господин интеллигентного вида. – Когда я подделывал векселя, то на всякий случай ходил на лекции профессора Гевероха[33]. В конце концов меня поймали, и я симулировал паралитика в точности так, как их описывал нам профессор Геверох: укусил одного судебного врача из комиссии в ногу, выпил чернила из чернильницы и на глазах у всей комиссии, простите, господа, за нескромность, наделал в углу. Но как раз за то, что я укусил одного из членов этой комиссии, меня признали совершенно здоровым, и это меня погубило.

– Я этих осмотров совершенно не боюсь, – заявил Швейк. – Когда я служил на военной службе, так меня осматривал один ветеринар, и кончилось все очень хорошо.

– Судебные доктора – стервы! – отозвался скрюченный человечек. – Недавно как-то случайно выкопали на моем лугу скелет, и судебные врачи заявили, что этот человек скончался от удара каким-то тупым орудием по голове сорок лет тому назад. Мне тридцать восемь лет, а меня посадили, хотя у меня есть свидетельство о крещении, выписка из метрической книги и свидетельство о прописке.

– Я думаю, – сказал Швейк, – что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться, а если будет о чем-нибудь очень долго размышлять, ошибется уж наверняка. Ведь и врачи – тоже люди, а людям свойственно ошибаться. Как-то в Нуслях, как раз у моста через Ботич[34], когда я ночью возвращался от Банзета[35], ко мне подошел один господин и хватил меня арапником по голове: я, понятно, свалился на землю, а он осветил меня и говорит: «Ошибка, это не он!» – да так эта ошибка его разозлила, что он взял и огрел меня еще раз по спине. Так уж человеку на роду написано – ошибаться до самой смерти. Вот был однажды случай: один человек нашел ночью полузамерзшего бешеного пса, взял его с собой домой и сунул к жене в постель. Пес отогрелся, пришел в себя и перекусал всю семью, а самого маленького в колыбели разорвал и сожрал. Или приведу еще пример, как ошибся один токарь из нашего дома. Отпер ключом подольский костел, думая, что это он домой пришел, разулся в ризнице, так как полагал, что он у себя в кухне, лег на престол, поскольку решил, что он дома в постели, накрылся покровами со священными надписями, а под голову положил Евангелие и еще другие священные книги, чтобы было повыше. Утром нашел его там церковный сторож, а наш токарь, когда опомнился, добродушно заявил ему, что с ним произошла ошибка. «Хороша ошибка! – говорит церковный сторож. – Из-за такой ошибки нам придется снова освящать костел». Потом предстал этот токарь перед судебными врачами, те ему доказали, что он был в полном сознании и трезвый, – дескать, если бы он был пьян, то не попал бы ключом в замочную скважину. Потом этот токарь умер в Панкраце… Приведу вам еще один пример, как в Кладно ошиблась полицейская собака овчарка знаменитого ротмистра Роттера. Ротмистр Роттер дрессировал собак и тренировал их на бродягах до тех пор, пока все бродяги не стали обходить Кладненский район стороной. Тогда Роттер приказал, чтобы жандармы, хоть тресни, привели какого-нибудь подозрительного человека. Вот к нему привели однажды довольно прилично одетого человека, которого нашли в Ланских лесах. Он там сидел на пне. Роттер тотчас приказал отрезать кусок полы от его пиджака и дал этот кусок понюхать своим ищейкам. Потом того человека отвели на кирпичный завод за городом и пустили по его следам этих самых дрессированных собак, которые его нашли и привели назад. Затем этому человеку велели залезть по лестнице на чердак, прыгнуть через каменный забор, броситься в пруд, а собак спустили за ним. Под конец выяснилось, что этот человек был депутат радикал, который поехал погулять в Ланские леса, когда ему опротивело сидеть в парламенте. Вот поэтому-то я и говорю, что людям свойственно ошибаться, будь то ученый или дурак необразованный. И министры ошибаются.