Полная версия

Воспоминания о далёком

Суд Линча

Началась студенческая жизнь. Беспрерывная и бесконечная учёба, учёба и учёба. Привитый когда-то стекловатой, получив в юности боевое крещение на стройке, я решил воспользоваться старым опытом и подзаработать летом в каникулы немного денег. Такая возможность представилась и я записался в студенческий стройотряд.

Множество студентов казанских вузов поколениями выезжали на ударные стройки пятилеток на два месяца. Это стало традицией. Интерес студентов состоял ещё и в том, что стройотрядовцы освобождались от бесплатного участия в сентябре, в холод и в дождь, в уборке картошки на полях родины. Боец стройотряда мог спокойно целый месяц, пусть и в холод и в дождь, помогать в той же уборке картошки дома, на семейном участке. Мне же было ещё приятнее: я мог поехать на юг, в Одессу, к маме.

Более чем успешно сдав сессию, прибыл я ранним утром на место отправки отряда. Погрузились в автобусы и тронулись в Альметьевский район Татарии. По приезде расположились в сельской школе. Моими товарищами по отрядной и строительной жизни на два месяца стали студенты параллельного санитарно-гигиенического факультета, и я среди них был чужаком с лечебного. Что их всех от меня действительно отличало, как потом выяснилось, это происхождение. В отряде из примерно полусотни ребят было два брата-чуваша и один полу еврей (это был я).

1968 год

Но мы же знаем, что никаких полу евреев или четверть евреев не бывает. Если где-то в каком-то колене в твоём генеалогическом древе упомянуто слово «еврей», ты и твои потомки будут гонимы как евреями, так и неевреями. Ты останешься навсегда для одних гоем, а для других жидом. (Вот откуда, думаю, выражение «вечный жид». ) Но откуда же совершенно незнакомые мне студенты узнали о моём происхождении? От партийного комитета, от студсовета, а те – от ректората. Почему? Потому, что моё поступление в институт было сопряжено с огромным скандалом, в котором я выиграл, но не был оставлен в покое. Причиной всех моих боёв, побед и поражений являлось только моё происхождение.

Кузены-чуваши были очень колоритны. Старший, лет тридцати, его звали Аслан (Лев), был, видимо, потомком Чапаева, не меньше, потому что часто с гордостью вспоминал комдива, размахивая в воздухе кулаком, как шашкой. Он приехал с усами, как у героя, но сразу сбрил. Коммунист, он говорил бодро и громко, окая по-поволжски, об успехах советской власти и о задачах перед нами, вечными её должниками. Он был ветераном стройотрядов и был нашим бригадиром каменщиков.

Второй – Володя – полная тому противоположность. Его портрет легко себе представить: тёмные очки на незабываемом лице тогда ещё очень популярного польского киноактёра Збигнева Цибульского (погибшего за полтора года до того). Парень был совершенно добродушен и аполитичен. На пламенные выступления Аслана Володя отмалчивался, улыбаясь. Вот так творит и удивляет нас природа. «Збигнев» был совсем немногословен. Он улыбался, как с экрана. Я спросил его, знает ли он о своём сходстве, но «кинозвезда» пожал плечами: «Мне все уже с этим надоели». Но без тёмных очков я его почти не видел – имиджа не терял.

Остальные студенты были по происхождению татары. Все – жители провинции. Я бы этому никогда не придал значения и не упоминал бы об этом вообще, если бы они мою «принадлежность» иногда не подчёркивали. Значит, они, совсем незнакомые мне люди, знали обо мне больше, чем я бы им рассказал сам. Все они были очень неплохие ребята. Прекрасно, дружно работали. Лентяев не было.

1968-й – это было год спустя после Шестидневной войны на Ближнем Востоке. Ни мусульманский мир, ни тем более Советский Союз не могли простить ни Израилю, ни евреям в стране советов победу над исламской коалицией. Я вообще не подозревал о какой-либо связи между мной, Шестидневной войной и «мировым сионизмом». Когда выбирал город для поступления в институт, как раз шла война, а через месяц я отправился поступать в Казань. Тем более что на мой запрос мне прислали в подтверждение номер студенческой газеты с условиями поступления. Я даже не подозревал, что еду в мусульманскую страну, что со мной может здесь что-то из-за моего происхождения произойти. Я полагал, что еду в город Максима Горького, дружка его Фёдора Шаляпина, город химика Бутлерова и математика Лобачевского. Казань! Это же – студенческая столица!

У меня вообще никогда не возникала в голове чуждость или враждебность в отношении какой-либо нации и тем более веры. Я не был верующим и то, что знал о религии, знал только от основоположников марксизма. В семье у нас был подчёркнутый интернационализм, и моё рождение тому подтверждение.

И всё же в отряде я оказался неофициальным представителем какого-то «мирового сионизма» и, по-видимому, должен был за всех ответить. Но готовым к этому я не был.

Мой отец был славянином – помор из Мурманска, как Михаил Ломоносов, чем я с детства гордился. Моими друзьями в родном городе Одессе были, помимо украинцев и русских, дети разных народов Европы, предки которых, как и мои, были приглашены в Россию Великой императрицей и её потомками.

Мы строили механическую мастерскую для совхоза. Остановились в школе в русском селе. Вечерами были, конечно, и танцы в клубе. С местной молодёжью вообще стычек не было. Как-то терпели они нас. Видимо, потому что татарская молодёжь вела себя корректно, всё-таки интеллигенция. Да и работа от восхода до заката сдерживала страсти. Я вёл себя как все, потому что был как все. Деревенские девочки оказались на удивление неглупы и симпатичны, с ними можно было поговорить и целоваться под звёздами.

Среди нас выделялся один паренёк, он всегда улыбался всеми зубами и громко смеялся. Он был смуглый, худой… нет, скорее жилистый, громко разговаривал, как араб, но по содержанию речи – глупый. Звали его Анвар. Вот он во время обеда или прямо на стройке что-то такое вдруг вбрасывал с хохотом ни к селу ни к городу, но иногда что-то с антисемитским загибом.

До меня просто не доходило, что постепенно эпицентром напряжения становился я сам. Такое впечатление, что это было какое-то продолжение бесед ребят между собой на кем-то заданную тему. В принципе, ребята были очень неплохие, нормальные, то есть обычные и разные. Кто-то интересовался поэзией, кто-то музыкой, кто-то спортом. Уверен, что они стали прекрасными профессионалами в медицине.

В большинстве парни говорили по-татарски. Это меня нисколько не задевало. Моим делом было махать лопатой и таскать вёдра. Я здесь лишь гость. Меня не интересовало, о чём говорят люди, если не обращаются ко мне. Это и было правом народа на самоопределение – его представители сами определяли, на каком языке им разговаривать. Известны уловки нацистов в языковом вопросе, когда язык восточноевропейских евреев – идиш – рассматривался как попытка скрыть ими главное в содержании речи – ключевые слова, используя корни иврита. Эту паранойю использовали в обвинении народа «во всемирном сионистском заговоре».

Часто наш бригадир, как коммунист, проводил политинформацию. В один из обеденных перерывов, вернувшись на стройку, все расположились небольшим кругом перед началом работы. Я немного припоздал и застал реплики об израильской агрессии. Говорили по-русски. Уж к себе я это никак не относил. Это была обычная послеобеденная политинформация. Все посмотрели на меня. Мои товарищи по стройотряду сочли себя, по-видимому, представителями «исламского мира» и решили спросить с одного полуеврея за весь «мировой сионизм». Анвар прервал немую сцену, пролаяв большим белозубым ртом:

– Ну а ты что скажешь про своих братьев?

Я стоял как подошёл, но не знал, что ответить. Я не был готов к такой постановке вопроса. Просто я был счастлив трудиться вместе с ребятами, с моими новыми товарищами и ничего не подозревал.

Многие зашумели. Вдруг прямо передо мной оказался один из них, лицом к лицу, глаза в глаза.

Вообще, тот парень был молчалив и если говорил, то хриплым голосом коротко и тихо, едва приоткрывая маленький ротик на широком крестьянском лице. Я как сейчас, очень хорошо, в деталях помню его лицо в тот момент: маленькие светло-карие глазки, спокойный взгляд и молчание. Но вдруг перед моими глазами внезапно мелькнул сверху вниз ремень, и я тут же почувствовал на своей шее его удавку и жар в лице. Помню, дёрнулся руками к шее, но руки были бессильны… Возникли очень красочные галлюцинации: как будто в бесконечной бездне чёрного космоса подо мной проплывало волнами гигантское ярко алое полотнище. Это был плащ на ком-то в пространстве вдалеке. Вдруг картинка в глазах сменилась, космос исчез, и я увидел стремительно приближающуюся к лицу траву, но не успел её коснуться. Промелькнула мысль: «Я просыпаюсь, это было сновидение! Почему я на земле?»

Ощутил себя на чьих-то руках. Почувствовал, как сняли с шеи ремень. Слышу над ухом нарастающий по громкости мат без остановки. Мат орал хриплым голосом бригадира. Двое меня уложили на траву. Одним из них был наш политпросветитель, проповедник межэтнической ненависти. Это он хотел, чтобы мы жили «в семье единой». Он присел на корточки рядом с моей головой и, размахивая кулаками, продолжал громко глаголить матом в адрес всех остальных. У меня в голове его голос и изображение как-то искажались. Несколько секунд я не мог двигаться. Всё во мне онемело. Просто лежал. Бригадир встал, и все быстро стали расходиться, подгоняемые его командами. С его помощью я сумел приподняться. Силы постепенно возвращались. Медленно, покачиваясь, поплёлся к месту работы, к бетономешалке. До меня стал доходить ужас произошедшего. Думаю, и до бригадира что-то стало доходить: с политинформацией и пропагандой получился перебор. Бригадир отвлёкся от своего нецензурного выступления перед «группой возмездия сионизму» и сказал мне вслед:

– Саша, постой. Работу отставить!

Тут же приказал двум парням сопроводить меня в школу. Я ответил:

– Сам доберусь, – и, развернувшись, поплёлся к школе. За мной последовал только один, но ко мне он не приближался.

На закате, после ужина, все вернулись в школу. Принесли и мне поесть. Помылись, переоделись и собрались в клуб. Достали несколько бутылок вина, чего никогда не было. В стройотрядах по всей стране был абсолютно сухой закон. Разобрали стаканы. Налили всем и мне.

– Ты это… – начал один из ветеранов-старшекурсников. – Ты это забудь. Давай за дружбу.

Я молча поднял стакан, полный красной креплёной бурды, и выпил до дна тремя глотками. Все последовали хорошему примеру и одобрительно заговорили. Совсем стемнело, и все ушли в клуб. Со мной остались трое из ветеранов. О чём-то ещё говорили. С восхищением вспомнили о знаменитых музыкантах Давиде Ойстрахе, Игоре Когане… Вспомнили зачем-то диктора Левитана, Эйнштейна, Мендельсона. В общем, проявили осведомлённость и уважение в мирных переговорах. Хотя эта осведомлённость ребят в национальной принадлежности известных людей мирового искусства меня не обрадовала.

Я быстро пьянел и не мог уже даже сидеть. Тогда я ещё не знал, почему я быстро пьянею даже от одного стакана вина. Об этом я узнал позже, когда японцы обнаружили у японцев недостаточную продукцию в печени фермента алкогольдегидрогеназы – разрушителя алкоголя. И у меня недорабатывал в печени этот фермент. Я не мог стать алкоголиком потому, что алкоголь вызывал во мне наряду с отравлением отвращение. А отвращение – это конечная цель лечебного процесса против любой зависимости.

Сознание оставалось ясным. Слышу, и эти ребята уходят в клуб. Между собой тихо говорят, что мне необходимо поспать. Ушли. Тишина.

Стал слышен шум в ушах. Кружило голову и жутко тошнило. Понял, что ноги меня до крыльца не донесут. Даже не доползу. Блевать придётся на месте и лёжа. Сбросил своё онемевшее тело с кровати на прохладный деревянный пол с большими щелями, подполье было пустым. Я закатил себя под койку и громко отблевался. Стало легче. С трудом вскарабкался на кровать и отрубился. Рано поутру проснулся как будто в силах. По холодку, в сумерках утра, пока все спали, сбегал за ведром с водой и тряпкой, чтобы смыть последние следы суда Линча со старых полов сельской школы.

Начался новый день, и работа на стройке очередной пятилетки продолжилась уже без происшествий.

Я никогда и никому об этом ещё не рассказывал.

Меня поражало, как можно было словами превратить нормальных, хороших ребят в отряд штурмовиков!

Теперь же, за давностью лет, можно раскрыть этот маленький эпизод в великом противостоянии народов.

Непонятно, зачем было евреев Советского Союза вытравливать, если не хотели развала? Антисемитизм оказался мощнее политической цели сохранить страну. Все с детства любили падчерицу Золушку и презирали её жестокую мачеху, но не заметили, как сами превратились в её дочерей. Народ смеялся над дочерьми мачехи, не узнавая себя. Гибель Германии началась именно с преследования евреев. Гибель Российской империи началась с еврейских погромов и полицейского фабриката о «заговоре сионских мудрецов».

Спустя ровно десять лет Политбюро коммунистов было удивлено бегством из «дружной семьи братских народов неблагодарных евреев». Однако на этот раз антисемитизм подпитали другим поводом. Бегство евреев определили как предательство родины. Вернее сказать, их просто назначили предателями родины, как когда-то сионистами и врагами братского арабского народа. При этом были скрыты истинные причины этого бегства: дискриминация в правах, бесперспективность и униженность.

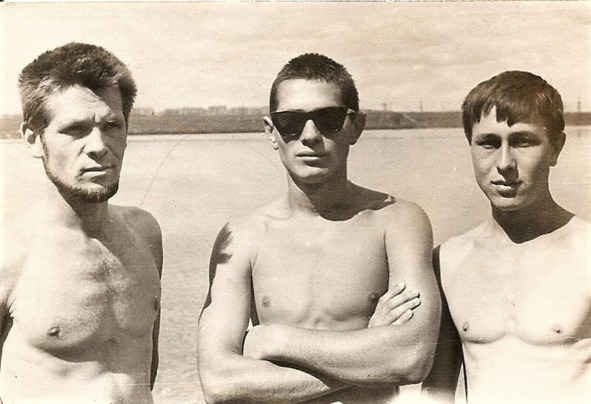

День строителя на водохранилище. Слева направо: бригадир Аслан, недолинчёванный Саша и Ильяс с душой поэта.

Сперва затравили «избранный» жертвой народ, а потом, когда он, ощутив себя чужим, почувствовал опасность и стал разбегаться, назвали неблагодарным предателем. Развязалась антисемитская кампания. За евреями сбежали все кто мог. Немцы, греки, крымские татары. А потом разбежались по домам и остальные народы. Союз нерушимый просто развалился, сам, без единого выстрела. Видимо, что-то было в нём порочное, что всех так разбросало. Но я держался до последнего. Когда к 1999 году антисемитизм выразился в конкретных угрозах мне лично, я не стал копаться в гносеологических его корнях, как это любили делать идеологи Советов. Я просто покинул страну и отправился туда, куда пригласили.

С ведром на стену

На следующий год, летом 1969-го, я снова поехал со строительным отрядом нашего института на Волгу рядом с Чистополем. Состав отряда был совершенно другим. Никаких политинформаций не было. Мы строили базу отдыха Казанского вертолётного завода на одном, довольно большом острове. Наша бригада студентов работала почти в полной изоляции от цивилизации. Это была такая малая модель Советского Союза, который тоже оказался островом в самоизоляции от «враждебного Запада» и был отрезан водоразделом глупости и заблуждений. Поэтому мы себя по привычке в изоляции не ощущали, ни в большом, ни в малом. Тем более что было просто некогда. Работали от утренней зари до вечерней.

Приближаясь на барже по Волге к острову и высадившись, вспомнил о друге-товарище, с которым год до института вдвоём работали санитарами в клинике в Одессе. Сашу Юдина забрали в армию и отправили на остров Даманский на реке Уссури. В марте 1969 года разгорелся вооружённый конфликт между Китаем и Союзом. Что там с Сашей случилось в марте, я не знал. Лишь спустя два месяца, в сентябре, приехав в Одессу, я узнал от медсестёр клиники, что Саша был тяжело ранен и где-то лечится в военном госпитале. А ещё через год я узнал, что Саша поправился и поступил в мединститут, придя на экзамены в гимнастёрке и с медалью «За отвагу», что поставило его вне конкуренции с блатными и проплаченными. Это был тот самый Саша Большой (против меня, Саши Маленького за мой маленький рост 182 и за молодость – моложе на полгода Саши Большого), тот самый Саша, что учил меня работать:

– Сяшя, – говорил он заговорщицки, склонившись надо мной, – полы нужно мыть быстро, размазывая тряпкой по всему полу, равномерно тонким слоем, как на флоте. Ты понял?! Иначе ты до вечера не вымоешь отделение. А дел – дохрена! Ты понял?!»

Я приблизился к его глазам, посмотрел нагло снизу и ответил:

– Сяшя, ты меня на «понял» не бери! Размазывать будешь сам свои пол отделения. Ты понял?!

Мы постояли так пару секунд, молча глядя друг другу в глаза, самим стало смешно, и мы рассмеялись. С той поры мы подружились, выручали и подхватывали работу друг за другом и отделение не делили.

Но Саша большой оказался добросовестней маленького. Меня тянуло посмотреть на операции, на вскрытия трупов. Бывало, нас обоих не могли найти. Как-то так получилось, что постельный больной, дементный старик с переломом бедра попросил навестившую его заведующую отделением Галину Абрамовну вынести из-под кровати полную мочи утку, пожилая врач-фронтовик молча взяла и вынесла её в туалет, сполоснула и вернула благодарному деду. Сёстры увидели случайно эту картину в коридоре и намылили нам шеи.

Оба Саши расстались летом следующего года большими друзьями. Но связь утратили. Река времени сводит ручьи, но при выходе в океан жизни эти воды растворяются, расходятся и могут больше не соприкоснуться. В водоворотах судеб мы выкарабкивались из своих проблем и не отвлекались на восстановление старых связей. С годами так хотелось их восстановить! Но концы наших швартовых были безвозвратно брошены в воды океана.

Так и я оказался на острове, только что без обстрелов. Но тяжёлое ранение получить можно было и здесь. Наша маленькая бригада строила небольшие кирпичные сооружения для объектов общего пользования: столовая, главный корпус, баня, котельная. Электричества и вообще техники на острове не было. Ночевали на старой развалине – барже с каютами, наполовину ржавые железные кровати хорошо сохранились с Первой мировой войны.

Вдвоём с товарищем мы были поставлены на строительство небольшой автономной электростанции. Фундаментные работы были уже до нас проведены. Наша задача была возвести кирпичные стены. Я был к тому моменту уже многоопытным подсобником мастера кладки. Опыт мой был приобретён на прошлогодней строительной эпопее в Альметьевском районе. Моя задача подсобника состояла в том, чтобы подготовить к работе каменщика строительную площадку, всё необходимое должно быть у него под рукой, всё должно быть доставлено и расставлено, уложено и замешено. Раствор замешивался вручную. При работе каменщика я должен был следить за процессом и, не дожидаясь его окрика, подать-поднести необходимое заблаговременно. Просто стоять и присматриваться было невозможно. Я всё время что-то месил, перетаскивал, всыпал, высыпал, накладывал, переносил, подливал и только искоса поглядывал на моего напарника, чтобы угадывать, что ему сейчас понадобится. Угадав, я бросал своё дело, подавал ему необходимое и возвращался к тому, на чём остановился. В таком темпе мы работали от рассвета до заката.

Час на обеденный перерыв мы тратили на разное. Сперва, конечно, быстренько проглатывали обед. Потом ребята могли гонятся за гигантскими стрекозами у маленьких озёр-лужиц в зелени камыша и кустарника. Иные могли помотаться в мини-футбол в густой траве. Но чтобы полежать – никогда.

По прибытии услышал от ребят, что на острове полно гадюк и лучше никуда не отходить. Но запретный плод всегда сладок, даже ядовитый и опасный плод. Решил поохотиться на гадюку. Но поначалу фотографировал строительство и волжские пейзажи. Бывало, стишки пописывал.

Пару раз нас всех снимали со стройки и вывозили на грузовой барже в районный центр. Кирпич мы самовывозом забирали с кирпичного завода. Прямо из горячих печей поштучно выносили и складывали в грузовик, чтобы потом на баржу и с баржи на остров. И всё это происходило вручную, никаких кранов или транспортёров. А по острову дотаскивали на носилках к стройплощадке. И всё так же с рассвета до заката. Каторга. Таскали на носилках или принимали кирпичи на грудь. Силы молодые девать было некуда, и мы соревновались, кто больше кирпичей перенесёт. Причём устанавливалась определённая дистанция, для всех одинаковая, такая стандартизация беговой дорожки. Если на носилках, то накладывали до семидесяти штук. Пальцы не выдерживали. Поэтому нашли приём: рукоять носилок вставляется в надетую на руку рукавицу, – и так удавалось поднять и носить. Случалось, носилки обламывались. Нужно было мгновенно отпрыгивать, чтобы кирпичами ноги не ободрать. Также и на грудь принимали с хитростями. Всё это заканчивалось потом ночными болями в спине. Но победа в состязании среди товарищей была непреодолимым тщеславием. Дураками были.

На одной из таких транспортировок кирпича мы узнали о полёте американских астронавтов на Луну. Все запрыгали от счастья, как когда-то при полёте Гагарина.

Бывало, снимали нас с острова на разгрузку барж с кусковым сахаром в мешках по 80 кг. Разгружали весь день до полуночи. Тогда я ощутил на себе, познал чувства рабов древнего мира, случайно узнавших о полёте человека на Луну. Именно тогда я заметил, что разговариваю матом. Всё же 80 килограмм гранёных камешков на горбу с каждым шагом по трапу из баржи выдавливали из меня наследие морского офицера, уступая место биндюжнику.

Несмотря на все эти отвлечения сил, наши стены росли и становились заметными в густой зелени острова. По мере роста стены условия труда становились всё опаснее. Мой партнёр-каменщик клал стены в один кирпич, стоя на корточках на узкой стеночке и пятясь назад, выкладывая за собой кирпич за кирпичом. А мне приходилось ему подносить кирпичи и вёдра с раствором по этой самой, свежей кладке. Никаких строительных лесов не установлено. Энтузиазм лишал чувства опасности и страха. Стена росла. Под ней валялись кучками битые кирпичи и куски досок с гвоздями. Я остановился с полным ведром раствора. В нескольких метрах от меня, сидя на корточках, тихонько постукивал по кирпичам мастерком каменщик, мой молчаливый напарник. И я вдруг осознал, какой опасности себя подвергаю. Трезво обсудил сам с собой: «Кирпичная стена уже два метра высотой и в один кирпич шириной, кирпичи лежат на растворе, как на масле. Любой кирпич может выскользнуть из-под ноги. Неустойчивость я уже ощутил. Ради чего я должен грохнуться? Ради чего разобьюсь, покалечусь в лучшем случае? Учёбе хана. Никакого будущего. А мама?! Что будет с ней?! Мама – инвалид без руки! Что с ней станет, когда узнает, что её единственный сын разбился?! Я – это всё, что у неё есть». Так я думал, поставив на кладку ведро и сказал каменщику:

– Слышь, Стаханов! Слезай с насеста. Оба здесь навернёмся. О себе не думаем – о маме подумай!

Каменщик, сидя на корточках на другом конце стенки, остановил работу, прищурился. Он глядел на меня из-под козырька потрёпанной кепочки сквозь дымок своей сигаретки. Видимо, размышлял. Не спеша, молча поднялся, выпрямился и осторожно поплёлся по кладке в мою сторону, на выход.

Мы перешли на другой объект, где леса были готовы. А на этот прибежали наши ребята-плотники, стали пилить и стучать по доскам и брускам, поднимая строительные леса.

Дни не тянулись от рассвета до заката. Они пролетали, листались, едва начавшись. Никто их не считал. А мы воодушевлённо трудились. Радовались лишь в короткий момент, когда тело бросалось в полутьме на железную койку в каюте баржи, прикованной к берегу этого необитаемого острова на беззвучной глади реки Волги. На рассвете будил всплеск волны по борту от прошедшей мимо рыбацкой моторки. Мы снова неохотно вскакивали – и вперёд.

Берегите гадов

Берегите гадов! А то какие же вы без них герои!

Всё же однажды… Да, напомню: там же, на необитаемом острове на Волге близ Чистополя, в 1969 году, в стройотряде. Во время обеденного перерыва я рискнул выловить гадюку. Вокруг нашей стройплощадки был серпентарий. Напомню, строили мы базу отдыха. Стояла жара. Как видно, работали одетыми по сезону: тонкие, как носовые платки, строительные рукавицы, плавки и зацементированные кеды. Всё. Да! Кепочка от солнца и тёмные очки для пижонства. В это же время Армстронг со своим дружком топтались где-то в лунной пыли, а мы тут – в грязи и в строительном мусоре. С рассвета до заката мы строили и жары не замечали.

Гадюк было много. Чтобы их найти, пришлось побегать между кустами и густой высокой травой, рискуя быть укушенным, в случае если случайно наступишь на бедную рептилию. Передвигаться пришлось очень осторожно. Гады могли лежать на бугорках и греться на солнце. От этого прогревания они становятся очень энергичными и опасными. Это понятно: они хладнокровные. Когда увидел в травке на бугорке подогретый, мирно спящий чёрный и блестящий клубок, не спуская со змеи глаз, сделал рогатинку и двинулся на неё. Разбудил. Очнувшаяся гадина пыталась поначалу от меня бежать своей извилистой дорожкой. Рогатинкой я её возвращал, держась голыми ногами от неё подальше. Эта дразниловка ей надоела, и она набросилась на источник опасности, как загнанная крыса. Я успел отпрыгнуть. Промахнувшись, гадюка стала лучше целиться. Снова бросилась, и снова мимо.